批量补缀卷首

徐浩

内容摘要:批量补缀卷首,是古代写经的修复者们有组织、有系统地对写卷卷首(尤其是首纸)进行统一补缀的方法,作为敦煌写经古代修复中的一种特殊现象,值得在缀合研究中加以特别的关注。本文在写经的缀合中发掘古人批量补缀卷首的特点,对它在《大般若经》写卷中的分布情况作了总结,归纳出写经修复的六种类型、两个系统,并再次将这种带有规律性的认识用之于缀合实践,在为一些敦煌写经残卷的缀合提供理论依据的同时,也尝试对写卷的历史演变和制作过程作出解释。

关键词:批量补首;缀合;敦煌文献;《大般若经》

中图分类号:K870.6;852 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2018)06-0085-13

敦煌写卷的缀合,既要遵循出土文献缀合的一般规律,又需考虑到写本文献自身的特点。与甲骨、金石、简帛等前代出土文献的缀合一样,敦煌写卷的缀合,原则上应该是同一人制作的同一文献的残卷、残片的接续和拼合。不过,由于书写材料、书写方法、抄写格式都更趋简易,敦煌写卷的形式和内容往往缺少定式,呈现出参差不一的特点。再加上敦煌写卷的抄写与修复交互进行,原抄的写卷残损后会加以修补,残缺、脱落的部分会得到补缀和重抄,不同人抄写的残卷也会按内容接续在一起,有时甚至会将多种不同的文献临时拼接在一起,利用背面的空白抄写新的文献,诸如此类,不一而足。鉴于以上种种写本文献的特点,敦煌写卷在缀合时不能一概而论,除了遵循内容先后相承、残字相互契合、行款格式相同、书风书迹相似等基本原则以外,对于特殊的情况还要加以具体的分析。

批量补缀卷首,作为敦煌写经古代修复中的一种特殊现象,需要我们加以特别的关注。它在敦煌写经中有何表现,其特点如何,在具体缀合时应注意些什么?这些是本文所要讨论的问题。基于对材料的把握,我们以敦煌本汉文《大般若经》写卷为主要的讨论对象。{1}

一 一件残卷 两种缀合

敦煌本汉文《大般若经》写卷中有的写卷似乎可以有两种不同的缀合结果,如以下四号:

(1)斯2706号,见《宝藏》22/428A—428B{2}。1纸。后部如图1-1右部所示,首全尾缺,存26行,行17字。楷书。有乌丝栏。首题“大般若波罗蜜多经卷第卌五”,相应文字参见《大正藏》T5/251A22—251B21{3}。

(2)俄敦1215号,见《俄藏》8/18A。1纸。如图1-1、图1-2左部所示,首缺尾残,存23行,行17字,首行下部“有愿”2字右侧残损,卷中上端有波浪状残缺,尾4行下残。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《孟录》定作《大般若经》卷四五初分譬喻品第十一之四,《俄藏》略同,相应文字参见《大正藏》T5/251B21—251C14。《孟录》谓该卷背面有卷号“卌五”,称该本为7—9世纪写本。

按:上揭二号内容相接,行款格式相同(均有乌丝栏,上下栏线等高,行皆17字,行距相等,字体大小及字间距相近),书风相近(字体扁方,撇轻捺重),书迹似同(比较表1-1所列例字),似可綴合。缀合后如图1-1所示,斯2706号末行行末“说色无愿”可与俄敦1215号首行行首“有愿相可得”相连成句,中无缺字,二号当为同一写卷之撕裂。

不过,以上二号的保存情况却有较大差异,前者保存完整,后者残损较多,是藏经洞原卷本即如此吗?

尔后,我们在《大般若经》卷四五残卷中,又发现北敦11547号、俄敦1201号B+俄敦1201号C二号好像也可与俄敦1215号缀合:

(4)俄敦1201号B+俄敦1201号C,见《俄藏》8/10B。残片。如图1-2中部所示,存8残行,每行存中上部2—15字,首行右侧残损,末行仅存下部2字右侧残形。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《俄藏》拟题“大般若波罗蜜多经初分譬喻品第十一之四”,相应文字参见《大正藏》T5/251B14—251B21。

按:上揭北敦11547号、俄敦1201号B+俄敦1201号C与俄敦1215号三号内容先后相接,其中前二号行款格式、书风书迹皆近(均有乌丝栏,满行皆为17字,行距相等,字体大小及字间距相近,书写都较随便,皆是尖锋入笔,请比较表1-2所列例字),这二号可以先行缀合。俄敦1215号虽与以上二号行款格式、书风书迹相去甚远,为两人手笔,但俄敦1201号B+俄敦1201号C与俄敦1215号裂痕基本吻合,特别是俄敦1201号B+俄敦1201号C末行所存2字右侧残形正与俄敦1215号首行下部“有愿”2字左侧残字高度契合;而且,进一步对比后我们发现,与此二人书迹相同而分居同一写卷首纸、次纸的例子又见《大般若经》卷四二斯5199号、卷一〇三北敦2504号、卷一二〇北敦6384号等号(后二号首纸、次纸以下书迹分别见表1-2、表1-1所列例字),通过比类互证,亦足以证明上揭三号可以缀合。缀合后如图1-2所示,北敦11547号末行残字“为方”下可拟补“便说色乐苦相可得说受想行识乐苦”15字,俄敦1201号B+俄敦1201号C首行“方”字前可拟补“相可得以有所得为”8字,拟补后前二号内容衔接;后二号裂痕吻合,分属左右二号的“有愿”2字合成完璧。由此看来,上揭三号也应出于同一写卷之撕裂。

如此,则俄敦1215号一号写卷而呈现出两种不同的缀合结果,而可缀接的部分皆为写卷首纸。虽然前一种缀合存在两号写卷完整与否的差异,后一种缀合又有抄写者并非一人的矛盾,但两种缀合也都有其存在的合理性。那么,这两种缀合究竟孰是孰非,抑或可以并存?我们又该怎样看待其中所表现出的内在矛盾呢?

在回答这些问题之前,请让我们先看一看敦煌本《大般若经》中批量补缀卷首的现象。

二 古人对写经卷首的批量补缀

敦煌本《大般若经》基本上都是卷轴装写卷,使用时一次次的展开和牵引,使得卷首较易磨损和脱落,虽然加装了包首,这种情况仍难改变,故而修补卷首的情况极为常见。我们在缀合中还发现了古人批量补缀卷首的例子。如下面三组:

1. 北敦4182号…北敦6460号B

(1)北敦4182号(北2727;水82),见《国图》56/359A—359B。1纸。后部如图2-2右部所示,首全尾缺,存22行,行17字。楷书。有乌丝栏。首题“大般若波罗蜜多经卷第二百七十一”,相应文字参见《大正藏》T6/371B17—371C12。背有勘记“般”字。《国图》条记目录称该本为9—10世纪归义军时期写本。

(2)北敦6460号(北2728;河60),见《国图》87/265A—266B。3纸。首全尾缺,存54行(首纸26行,次纸24行,末纸4行,后2纸接缝处上下栏线对接无间,本是两纸粘合为一纸,栏线乃粘合后所画),行17字。楷书。有乌丝栏。首题“大般若波罗蜜多经卷第二百七十一”,相应文字参见《大正藏》T6/371B17—372A15。首纸背有勘记“二百七十一/廿八袟”,系原卷卷次和所属袟次。《国图》条记目录称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

按:北敦6460号可分作北敦6460号A(首纸,26行)和北敦6460号B(后2纸,28行)两部分,如图2-1所示,次纸卷心明显高于首纸,两纸接缝处上下栏线错落不相接,且前后两部分行款格式、书风书迹有别,非出一人之手,北敦6460号A应是后来补缀的。而北敦4182号与北敦6460号B内容相近,行款格式、书风书迹似同,当出于同一人之手。试作缀合如图2-2所示,二号虽难以直接缀合(比勘完整写卷西北师大6号,可知二号间仍缺4行文字),但栏线、字体、书风等皆相吻合,北敦4182号所存22行经文加上缺失的4行,正合于《大般若经》写卷每纸28行而首纸抄写26行的通例,故此二号仍应出于同一人之手{1}。

2. 斯4581号+斯5334号B

(1)斯4581号,见《宝藏》36/624A—624B。1纸。后部如图3-2右部所示,首全尾缺,存26行,行17字。楷书。有乌丝栏。首题“大般若波罗蜜多经卷第二百七十五”,相应文字参见《大正藏》T6/392A2—392B1。

按:与上文北敦6460号的情况相似,斯5334号也可分作斯5334号A(前2纸,26行)和斯5334号B(第3纸,28行)两部分,如图3-1所示,第3纸卷心明显高于次紙,两纸接缝处上下栏线错落不相接,且前后两部分行款格式、书风书迹有别,非出一人之手,斯5334号A应是后来补缀的。而斯4581号与斯5334号B内容相接,行款格式、书风书迹似同,当出于同一人之手,斯4581号很可能是斯5334号B之前原来的首纸。试作缀合如图3-2所示,斯4581号末行行末“八解脱清净”与斯5334号B首行行首“故佛十力清净”相连成句,中无缺字,可见此二号确为同一写卷所撕裂{2}。

3. 斯4582号+北敦6777号B

(1)斯4582号,见《宝藏》36/625A—625B。1纸。后部如图4-2右部所示,首全尾缺,存26行,行17字。楷书。有乌丝栏。首题“大般若波罗蜜多经卷第二百七十八”,相应文字参见《大正藏》T6/409A2—409B2。

(2)北敦6777号(北2753;潜77),见《国图》93/192B—196A。5纸。首残尾缺,存138行,行17字,首9行下残。楷书。有乌丝栏。首题存“大般若波罗蜜多经卷第”,《劫余录》定作《大般若经》卷二七八初分难信解品三十四之九十七,相应文字参见《大正藏》T6/409A2—410B28。首纸背有勘记“二百七十八”,背有古代裱补。《国图》条记目录称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

按:与上文北敦6460号的情况相似,北敦6777号亦可分作北敦6777号A(首纸,26行)和北敦6777号B(后4纸,112行)两部分,如图4-1所示,次纸卷心明显高于首纸,两纸接缝处上下栏线错落不相接,且前后两部分行款格式、书风书迹有别,非出一人之手,北敦6777号A应是后来补缀的。而斯4582号与北敦6777号B内容相接,行款格式、书风书迹似同,当出于同一人之手,斯4582号很可能是北敦6777号B之前原来的首纸。试作缀合如图4-2所示,斯4582号末行“眼界清净故十八佛不共法清”与北敦6777号B首行行首“净”字相连成句,中无缺字,可知此二号确为同一写卷所撕裂。

通过进一步比较,我们发现,上述三组古人补缀的经文首纸{1}北敦6460号A、斯5334号A和北敦6777号A的笔迹惊人的一致,很可能出于同一人之手。试比较表2-1所列例字。

表中例字书风近同,用笔稍显稚嫩,控笔能力较弱,书写不够流畅,字法欠佳,重心不稳,字形松散。如“故”字形旁“攵”的写法基本一致,捺画皆为败笔,且字形重心失衡;“以”字右侧两笔与左侧三笔距离较开,字形过于疏松;“断”字书写习惯相似,构件“”皆作“凵”,出于同一人之手应无疑义。

与后补的经文首纸书风一致的情况相反,上述三组古人补首前的次纸以下部分北敦6460号B、斯5334号B和北敦6777号B的笔迹各别,显非一人所抄。请比较表2-2所列例字。

综观以上三组缀合,可以得到以下几点认识:

1.原来的经文首纸所抄经文无误,且多数完整,但在古代已与次纸以下的经卷分离;

2.次纸以下的经卷在古代已被修复;

3.各组古人后补的首纸笔迹相同,系同一人所抄,补缀的时间可能比较接近;

4.各组次纸以下部分笔迹各别,非一人所抄;

5.被补首经卷的卷次相对集中。

第1点说明首纸与经卷分离的原因主要是自然脱落,脱落的首纸也未被废弃,而同样被保存了下来;2、3、4三点说明古代即有专人或专门的机构负责对不同写经人抄写的佛经加以修补;第5点说明经卷的修补似乎不是随机的,而更像是有组织、有计划进行的。

古人这种批量补缀卷首的工作,也为本文第一部分的疑问提供了答案——俄敦1215号在古代也应被补缀过卷首,它所呈现出的两种缀合结果,是不同历史阶段的产物,彼此之间并不矛盾。我们可以对其演变过程作如下推测:斯2706号+俄敦1215号本为同一原卷,当首纸斯2706号脱落后,古代的修复者在俄敦1215号前补缀或重新补抄{1}了首纸北敦11547号…俄敦1201号B+俄敦1201号C,成为北敦11547号…俄敦1201号B+俄敦1201号C+俄敦1215号这样相对完整的卷子;后来,修复过的写卷又被撕裂,俄敦1215号首行下部右侧的残纸留在了俄敦1201号B+俄敦1201号C上;以上四号残卷都在藏经洞中保存了下来,并随着藏经洞的开启,流散于三大馆藏。

三 古人批量补首的六种类型

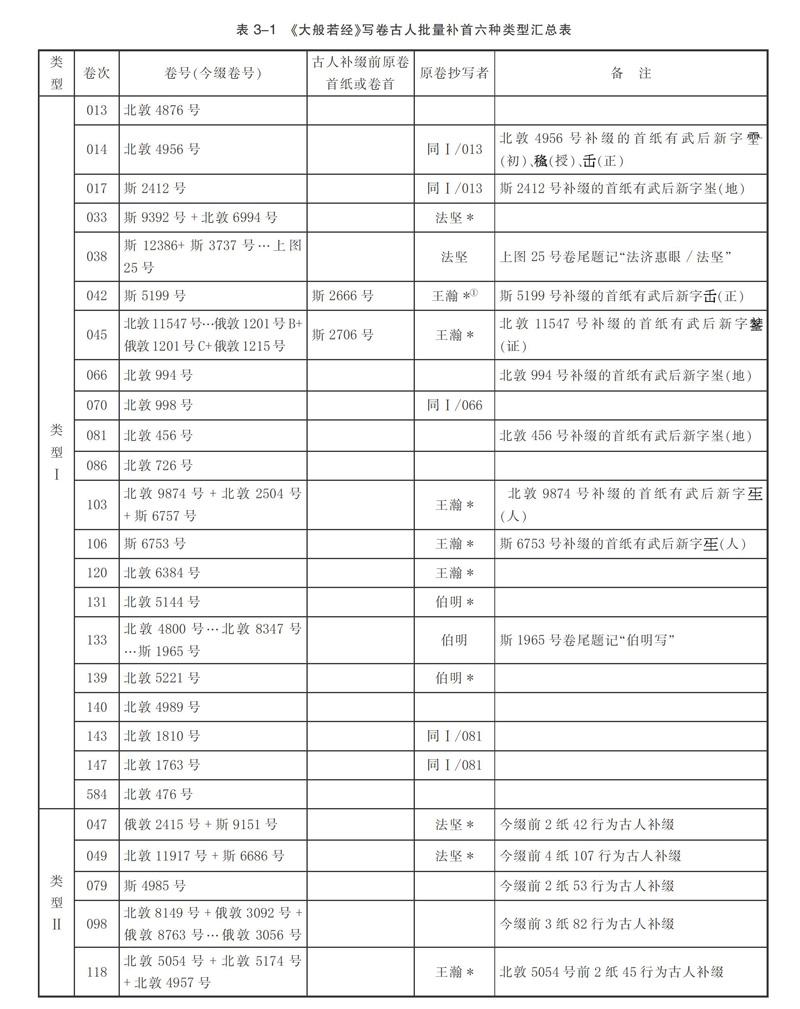

依照古人修复时补缀的首纸的笔迹,我们可将《大般若经》写卷中古人批量补首的写卷分为若干类型,并按其所抄经文在《大般若经》中卷次的大致顺序,将本文第一部分中以北敦11547号…俄敦1201号B+俄敦1201号C为代表的写卷称为类型Ⅰ,将第二部分中以北敦6460号A为代表的写卷称为类型Ⅳ,以此类推,我们在《大般若经》写卷中已发现了六种批量补首的类型,涉及63个卷次的97号写卷,现将其汇总如表3-1{2}。

我们又将该六种类型中古人补缀的卷首的代表用字汇总如表3-2{3}。

通過表3-1、表3-2,并结合相关线索,我们可以发现:

1.各类型的共同之处是:(1)同一补缀者修补的卷数在三个以上;(2)批量补缀的都是卷首尤其是首纸;(3)补缀的卷首的抄写者与原卷抄写者不是一人;(4)被补首的卷次相对集中。

2.各类型间的区别特征是:(1)类型Ⅰ补缀的首纸中有武后新字;(2)类型Ⅱ补缀的卷首的纸幅在2纸以上;(3)类型Ⅲ补缀后的写卷明确标明曾属敦煌报恩寺藏经;(4)类型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的补经人只以写经修复者的角色出现,其笔迹一般只见于补缀的卷首尤其是首纸,而类型Ⅴ、Ⅵ的补经人同时又是抄经人,除了补缀卷首外,又另外抄写有很多相对完整的《大般若经》写卷{1}。

3.各类型内、外的关系是:(1)同一原卷抄写者在同一类型中重复出现(如王瀚在类型Ⅰ,阴再清在类型Ⅵ),说明该类型(即写经组织)具有一定的稳定性;(2)同一原卷抄写者跨类型出现(如王瀚见于类型Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ,法坚见于类型Ⅰ、Ⅱ,伯明和Ⅰ/140的抄写者见于类型Ⅰ、Ⅳ,田广谈见于类型Ⅳ、Ⅵ),说明所跨类型Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ的写经组织之间具有某种联系,而类型Ⅲ、Ⅴ的原卷抄写者与其它四种类型均不相涉。

1、2两点印证和丰富了本文第二部分的认识:写经的修复是古人长期性的工作,有不少专门人员和组织投身其中,批量进行而卷次集中的卷首补缀工作,充分显示出佛经修复工作较高的组织性和计划性。

依据2.(3)和3.(2),我们似乎至少可以归纳出两个写经修复系统:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ为一个系统,可称为龙兴寺写经修复系统{1};类型Ⅲ为另一个系统,为报恩寺写经修复系统。由于材料的限制,尚不明确类型Ⅴ该独立成一系统还是归入上面两个系统中之一。不过,两个写经修复系统所指向的敦煌地区两大寺院,透露出佛教寺院很可能就是写经批量修复的组织者和实施者,不同的佛教寺院在佛经修复时既有共同之处,又各有特点。

需要说明的是,施萍婷《三界寺·道真·敦煌藏经》{2}一文曾考察过敦煌三界寺和尚道真寻访古坏经文、大量修补头尾的历史,其中就有“道真修《大般若》壹部,修诸经十三部”(见斯5663号《中论》卷二题记)的记载。本文揭示的批量补首现象,也从侧面证实了施说。不过,除了道真以外,写卷的修复应是当时众多寺庙、团体甚至个人都在进行的常规性工作{3}。

四 古人批量补首现象对于

写卷缀合的启示

《大般若经》写卷中大量存在的古人批量补首现象,对于今人的敦煌残卷缀合工作有两方面的启示:

1. 行款、书迹不同的残卷能缀合

写卷缀合一般是将同一人所写的同一写卷的不同残卷缀合在一起,但如果写卷曾被古人补缀过卷首,修补过的写卷倘若再次分裂,当古人补首、原卷卷首、原卷卷首以下部分同时以残卷的形式呈现在今人面前,依据行款、书迹似同的原则,把原卷卷首与卷首以下部分缀接在一起尚不甚难,但要深入认识写卷的演变过程,也应把行款、书迹不同的古人补首与原卷卷首以下部分缀合起来,一并加以研究。例如以下三号:

(1)斯4590号,见《宝藏》36/671A—671B。1纸。后部如图5-1右部所示,首全尾缺,存26行,行17字。楷书。有乌丝栏。首题“大般若波罗蜜多经卷第二百八十”,相应文字参见《大正藏》T6/419A2—419B2。

(2)北敦6370号(北2758;咸70),见《国图》85/285B—293B。12纸。前部如图5-1、图5-2左部所示,首残尾缺,存336行,行17字,首6行下残。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《劫余录》定作《大般若经》卷二八〇初分难信解品三十四之九十九,相应文字参见《大正藏》T6/419C1—423B21。背有古代裱补。《国图》条记目录称该卷为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

(3)俄敦10908号,见《俄藏》15/92B。1纸。如图5-2右部所示,首尾皆残,存26行,行17字,首5行下残,尾7行下残。楷书。有乌丝栏。首题“大般若波罗蜜多经卷第二百八十”,相应文字参见《大正藏》T6/419A2—419B2。

按:上揭前二号内容前后相近,行款格式相同(天头地脚等高,行间皆有乌丝栏,字体大小相似,字间距及行间距皆相近,行皆17字),书风相似(尖锋入笔,字体舒朗),书迹亦同(比较表4-1所列例字),当可缀合。缀合后如图5-1所示,二号间仍有缺文,比勘同卷次较完整经本斯3170号,二号间缺失28行经文,正当1纸。缀合复原后,二号衔接处合于《大般若经》整纸28行而首纸抄26行之数。

值得注意的是,上揭二号缀合后,两号在完整性上存在较大的差异:北敦6370号前6行下残,而斯4590号通卷保存得很完整。与之相反,俄敦10908号卷尾却与北敦6370号卷首残损轨迹连贯,且二号卷中皆有残洞;其次,俄敦10908号所抄内容正与斯4590号相同,亦与北敦6370号前后相接。再次,俄敦10908号与批量补首类型Ⅳ补缀的首纸(如卷二七五斯5334号A)的笔迹相同(比较表4-2所列例字),而北敦6370号与类型Ⅳ中补缀前的原卷(如卷二七二斯891号B、卷二七五斯5334号B)的笔迹相同(比较表4-1所列例字),可知俄敦10908号与斯4590号、北敦6370号也属于批量补首类型Ⅳ。根据该类型的特点,以上三号可能的演变情况是:斯4590号…北敦6370号再加上尚未发现的次纸为原卷,其后斯4590号脱落,古人在剩下的部分前补缀了首纸俄敦10908号;经过流通使用,修复后的卷子日渐残损,补缀的首纸俄敦10908号的后部下方、原卷次纸和北敦6370号前6行下部均有残损;后来,随着藏经洞写卷的流散,而今只余俄敦10908号、斯4590号、北敦6370号三号残卷悬隔三地、天涯相望矣。

所幸,当我们掌握了古人批量补首的规律,在将本为同一原卷的斯4590号与北敦6370号缀合复原的同时,我们还可根据类型Ⅳ的特点,将古代就曾被写经修复者补缀成一卷的俄敦10908号与北敦6370号再次缀合在一起,缀合后如图5-2。

2. 古人已缀接的写卷可以拆分

写卷经古人批量补缀首纸,导致原卷首纸与次纸以下部分区隔两处,今人欲明写经历史,宜上推至写卷为古人修复前的原貌,必要时可将古人补缀的首纸与原卷次纸以下部分拆分开来,并将原卷首纸与次纸以下部分重新加以缀合。不然,则可能发生同出一卷的残卷失缀、不同写卷的残卷误缀的问题。

这方面典型的例子即如《大般若经》卷二八五的北敦7644号与北敦3432号{1}。北敦7644号(存2纸,首纸为包首,次纸26行)与北敦3432号第3纸同为田广谈所抄,两者内容相接,没有缺讹,本属同一原卷,北敦7644号为卷首。但由于北敦7644号早已脱落,古人在北敦3432号第3纸前面补配了另一人所抄的新的卷首(亦存2纸,首纸为包首),遂成现今所见北敦3432号次纸与第3纸两人所抄、行款书迹皆异的局面。假如我们掌握了古人批量补缀卷首的特点,对照表3-1、表3-2,确知上揭二号属于批量补首类型Ⅳ以后,便可对北敦3432号加以大胆拆分,迅速准确地还原原卷的面貌。

遗憾的是,《国图》虽已发现北敦3432号“前2纸为后补”,但在缀合时并未对该卷加以拆分,进而将北敦7644号与北敦3432号第3纸缀合复原在一起,而是错误地将北敦7644号与北敦8545号缀合在了一起,却没有考虑到能与北敦8545号缀合的实为北敦14705号。《国图》的这种做法,既不利于对北敦3432号、北敦7644号写经原貌及其演变过程的认识,又给正确理解北敦8545号与北敦14705号的关系造成了不必要的麻烦,是不可取的。究其致误之由,还是对于古人批量补首的现象认识不足,没能将本非同一人所抄而古人已经缀接在一起的写卷拆分开来的缘故。

在本文中,我们考察了批量补缀卷首这种敦煌写经中大量存在的特殊修复现象。通过具体缀合过程,我们了解了古人批量补缀卷首的特点,并对它在《大般若经》写卷中的分布情况作了总结,归纳出六种类型、两个系统,得出批量补首是古代写经的修复者们有组织、有系统地对写卷卷首(尤其是首纸)进行統一补缀的认识。我们又将这种带有规律性的认识用之于缀合实践,在为一些敦煌写经残卷的缀合提供理论依据的同时,也尝试对写卷的历史演变和制作过程作出解释。

与以往人们关注写卷修复后的外部形态不同,本文对批量补首现象的发掘,更深入到对写经历史演变过程的考察之中,深入到对写经制作过程和写经组织形式的研究之中,当然,也为写经的缀合等基础文献的整理提供了新的视角。我们热切期待人们在关注这一现象的同时,对敦煌写本文献的基础整理和研究有更多新的思考。