杭州余杭区健康产业发展现状及思考

□沈骏铃

乘着国家大力建设“健康中国”的东风,杭州市余杭区健康产业高速发展,综合实力引领全市。本文从综合实力、产业结构、行业构成、平台建设等四个方面展示余杭区健康产业发展实效,剖析产业发展的薄弱环节,提出了应合理规划、梯队培育、精准扶持等建议,从而为今后全区产业制定政策规划提供参考。

健康产业已成为21世纪继汽车、房地产、IT和互联网产业后的第五波财富浪潮。随着“健康中国”上升为国家战略,一系列促进健康产业发展的政策陆续出台。在政策红利的刺激下,各方面资本纷纷涌入大健康产业,引领新一轮经济发展浪潮。杭州市余杭区健康产业发展以健康管理与促进服务稳居鳌头,医疗卫生、健康制造紧随其后,健康产业整体呈现出巨大潜力。

产业发展实效

(一)健康产业高速发展,综合实力领跑全市

2017年,余杭区健康产业实现增加值98.59亿元,同比增长25.5%(按可比价计算),增幅高于上年2个百分点,高于杭州市平均水平15.1个百分点;增加值占GDP比重达5.8%,高于上年0.6个百分点。从杭州十六个区县市(含大江东)比较情况看,余杭区健康产业增加值及增幅由2016年的第3位和第2位,均跃居2017年第1位。

据初步统计,余杭区目前共有从事或涉及健康产业的法人单位10600多家。其中,1300多家单位主营健康产业,9200多家单位经营内容包含健康产业。

(二)规模单位效应凸显,“健康管理”强势引领

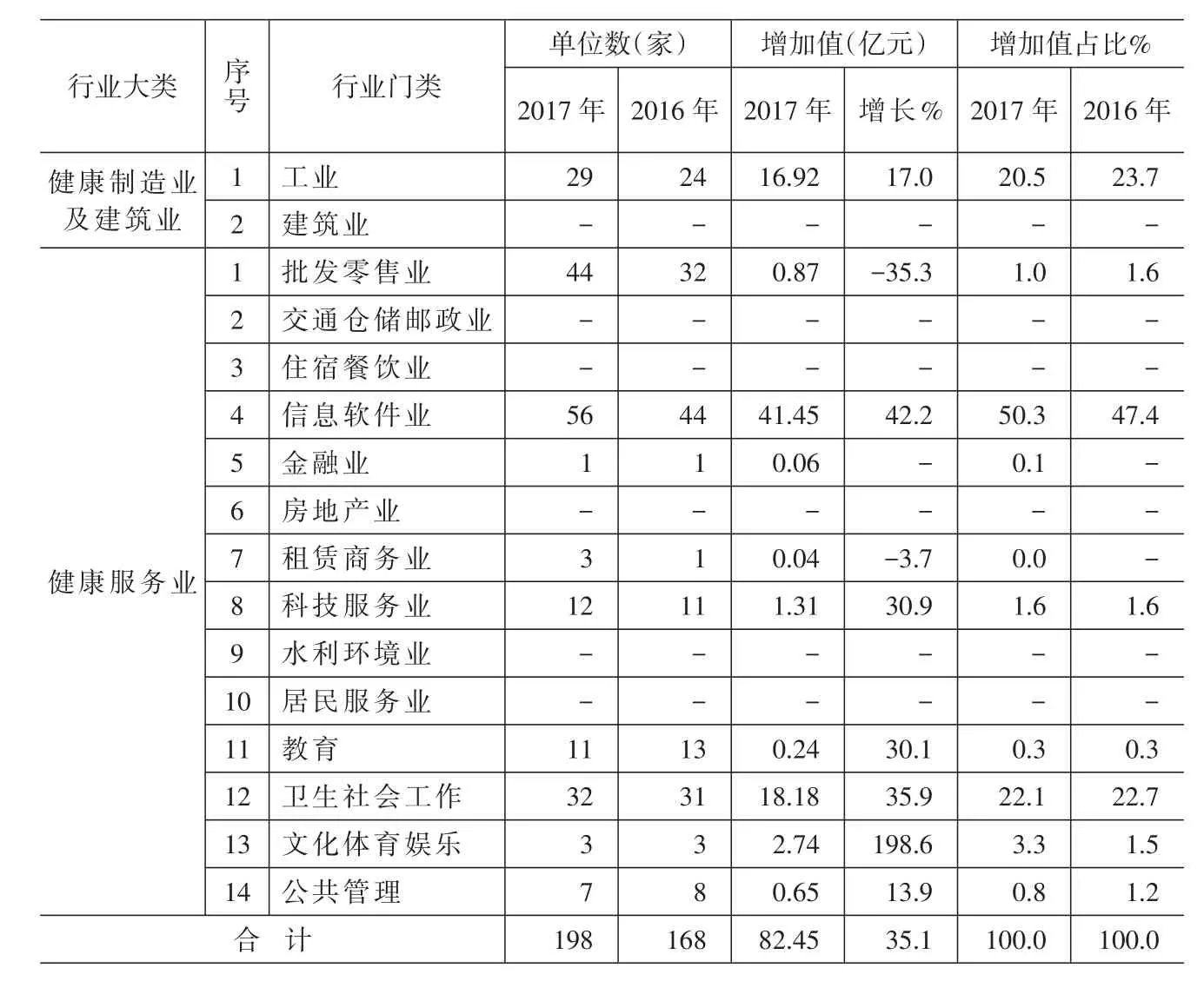

2017年全区规模(限额)以上健康产业单位(包括企业与非企业,以下简称“规上单位”)共198家,实现健康产业增加值82.45亿元,增长35.1%,占全区健康产业增加值总量的83.6%,对全区健康产业增加值贡献率达84.7%。

从规上单位产业结构看,“健康管理与促进服务”得益于阿里系为首的互联网、信息软件业的飞速发展,产业增加值高达47.02亿元,增长45.2%,占规上单位增加值总量的57.0%,成为健康领军产业。“医疗卫生服务”实现增加值17.59亿元,增长36.5%,占规上单位增加值总量的21.3%;“健康制造业”实现增加值16.92亿元,增长17.0%,占比20.5%;“医药、医疗器材、营养和保健品的批发和零售服务”(以下简称“健康相关批零业”)实现增加值0.86亿元,同比下降35.4%,占比1.1%;“健康保险与保障服务”实现增加值0.06亿元,占比0.1%。

(三)健康服务独占鳌头,健康制造稳健发展

规上单位按行业构成可分为健康服务业和健康制造业两大类。其中,健康服务业以65.54亿元居总量第一位,对规上单位增加值的行业贡献率达88.5%,远高于健康制造业77个百分点。其中,健康信息软件业贡献最大,实现产业增加值41.45亿元,增长42.2%,占规上单位增加值总量的50.3%,占比较上年提高2.9个百分点,居10大门类发展之首(表1)。

健康制造业以总量第二的水平平稳发展。2017年全区规上健康制造业实现主营业务收入47.52亿元,增长11.0%;实现产业增加值16.92亿元,增长17.0%。从具体行业看,一是医药制造类贡献最大。全区11家规上医药制造业单位共实现产业增加值12.57亿元,增长12.8%,占健康制造业增加值总量的74.3%,对规上健康制造业增加值贡献率为34.4%;二是医疗器械类成长最快。全区13家医疗食品设备及器械制造单位共实现产业增加值3.54亿元,增长43.3%,高于健康制造业平均水平26.3个百分点。

(四)产业平台建设加快,集聚效应初步显现

表1 规上单位增加值分行业构成情况

图1 健康产品及服务分类情况

围绕“东制造、中融合、西养生”的差异化空间布局要求,全区各类健康产业因地制宜集聚发展。从镇街分布情况看,南苑、五常、良渚、仓前、开发区的规上健康产业单位数量占全区规上健康产业单位总量的71.2%,共141家。从平台发展情况看,余杭经济技术开发区的生物医药园区目前已聚集研发、生产类大健康领域企业220余家;未来科技城入驻企业400余家。全区生物医药与医疗器械类单位2017年度研发经费支出合计4.71亿元,占主营业务收入的7.4%,主要集中在开发区和未来科技城内两大健康产业平台。

发展中相对薄弱的地方

为了进一步了解健康产业企业发展现状,听取企业心声,我们对153家规上企业做了专项问卷调查,其中有56家主营健康产业相关产品或服务。企业表示:余杭人文好、政策好、办公环境好的“三好”特色,对医药生产及研发企业有较大吸引力。有60.3%的企业表示未来三年,将加大在健康产业领域的生产、研发投入。但从健康产业整体发展情况看,还存在一些相对薄弱之处。

(一)行业内部发展不均,健康产品相对单一

从行业贡献率看,贡献率最高的信息软件业达58.4%,其次是卫生社会工作达20.2%,最低的健康相关批零业只有-0.4%,低于信息软件业58.8个百分点。从规模总量看,增加值居前三的分别为信息软件业41.45亿元,卫生社会工作18.18亿元,制造业16.92亿元,而金融业、租赁商务服务业仅为0.06亿元和0.04亿元。

从问卷调查情况看,56家规上主营健康产业企业中涉及医药产品、医疗器械行业企业共有38家,占主营企业总量的67.9%,已成功培育了贝达、中翰盛泰、嘉事杰博、拓宏康等相关领域知名企业;而涉及保健食品、营养食品、休闲健身、健康管理等方面的健康产业尚无领头企业支撑(图1)。

(二)规模企业增量不足,产业孵化任重道远

在发达国家,健康产业增加值占GDP比重一般都在15%,而余杭区在近两年高增速情况下,健康产业占GDP比重仅有5.8%,略高于国家水平,与发达国家相比差距较大。按目前发展情况推算,全区的健康产业要实现新的突破难度很高。主要有两方面原因:一是全区GDP以较快速度增长,总量规模快速扩张;二是健康产业发展所依赖的几大支撑产业规模体量不足。

2017年余杭区规上健康产业企业153家,仅占全区健康产业单位总量的1.4%。健康服务业方面:产业增长量主要依靠信息软件业。而剔除其龙头阿里系单位后的40余家健康信息软件业产业增加值仅增长12.8%,低于规上健康产业增加值增速22.3个百分点,户均值仅为0.01亿元,除阿里外其他信息软件业企业有待加快成长。健康制造业方面:虽然前期投入大,研发周期长(投入到产出基本都要3~5年时间),但“一个药就是一家上市公司”,一旦孵化成功,即迎来质的飞跃。全区的健康制造业孵化约从2016年开始,产生效益基本要在2021年。中间五年要实现梯队式平稳发展,必须培育可以替代的、孵化周期相对较短的产业集群。

(三)信息共享资源滞后,“痛点”问题亟待解决

一是大型基础性平台缺乏。在目前的数据收集和处理机制下,与大健康管理有关的数据很难有效整合在一起。管理层面,相关部门信息独立,数据汇总共享滞后;企业层面,获取信息分散在各个数据库,共享化程度较低;行业层面,不同行业所采集的数据结构差异大,行业间数据很难打通。二是项目招引难、竞争激烈。当前环保因素制约,存量空间不足是健康产业项目招引的痛点、难点。周边地区竞争激烈,更是增加了招引难度。如下沙经济开发区出台了专门针对不同成长阶段医药创新平台的科技、人才、金融、就业创业、生活配套政策,吸引各类生物医药企业300余家,全球前十大企业中已有7家落地下沙。

几点思考

(一)做好长远谋划,完善配套设施

根据健康产业研发周期长、用地要求高的特点,做好长远谋划。从产业孵化到“化茧成蝶”,合理规划用地。针对目前开发区的生物医药园区、未来科技城的健康谷等产业园内健康产业企业发展用地紧张,下沙、滨江等地区中试科研试验场地紧缺的现状,精准谋划尚未全面开发的全区其他健康产业园产业发展定位,打通政-镇-企通道,将合适项目引渡到待开发园区。一方面确保本地项目不流失,另一方面,可以充分利用中部园区优势地理位置,吸引下沙、滨江等外地企业入驻。同时,根据专业特色精细园区规划,提供专业化服务平台。

(二)做大做强龙头,培育梯队企业

充分利用“1+N10”产业新政、上市扶持等系列政策,推动全区健康产业龙头企业不断升级。坚持培育龙头与孵化中小并重。在龙头企业进入发展快速道的同时,重视中小企业的梯队培育。建立优质成长型健康企业备案库,按行业门类筛选成长性好的中小企业,制定梯队发展孵化方案,分批分级进行重点孵化培育。改变重健康制造轻健康服务的产业发展现状,利用健康服务业企业培育短、平、快的特点,弥补健康制造业孵化成长过程中出现的产业发展低位运行期。努力营造百花争艳的产业发展格局,实现产业多样化、多层次、多品种发展。鼓励支持企业研发投入,在目前生物医药政策已趋完善的基础上,多出台利于研发企业、服务业企业健康产业发展的政策措施。

(三)推进平台建设,提供精准扶持

一是依靠市场监管局“多维度市场主体服务平台”,搭建“大健康产业”专业数据中心。通过大数据中心对多纬度健康产业数据进行收集和融合,实现用户、服务主体的数据化,确保健康产业链上、中、下游政策、人才、资源等平台信息互通、共享。二是建立健康产业单位重点联系制度,特别是重点孵化、培育企业。关心关爱本地企业成长,了解企业诉求,精准“送政策、送服务”到企业,帮助企业及时对接、解决研发、注册、运营中遇到的一系列问题,确保政策真正落地生效,从而避免潜力、优质企业流失外地,吸引更多外地企业落户余杭。