面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价思考

岳文泽,代子伟,高佳斌,陈 阳

(浙江大学公共管理学院,浙江 杭州 310058)

1 引言

改革开放以来,随着中国工业化和城市化进程加速,各类资源与空间的开发利用程度不断加深,呈现出高强度的国土空间开发态势[1]。与此同时,资源环境保护力度却明显滞后,社会经济发展与资源环境支撑之间的矛盾凸显[2],两大症结逐渐显现:第一,资源紧缺加剧,中国主要资源要素人均不足,面对日益增长的资源消费需求及粗放利用方式,本已短缺的各类资源面临更大的压力[3];第二,生态环境压力增大,水环境和大气环境污染成为社会关注焦点,生态系统服务功能退化严重[4]。鉴于资源环境问题的加剧,国家相继出台了一系列相关管理政策,旨在强化资源环境承载力评价在国土空间开发过程中的基础性地位。基于这一现实背景,开展符合国土空间规划要求的资源环境承载力评价研究具有理论与实践探索的必要性。

本文在梳理现有资源环境承载力方案基础上,探索面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价框架。首先厘清既有文献、评价实践以及技术规程中资源环境承载力评价范式和方法,为本文评价的制定提供思路借鉴和改进方向。在概括省级国土空间规划定位和目标的基础上,剖析其对资源环境承载力评价的要求。最后,针对省级国土空间规划要求,探索具有科学性、可操作性的资源环境承载力评价框架。

2 资源环境承载力理论认识与现实差距

2.1 资源环境承载力的概念与内涵

承载力的概念起源于古希腊[5],从最初的工程领域后被引入生态领域,在国外已有一百多年的研究历史。早在18世纪,马尔萨斯就从人口学角度提出了资源对于人口数量的限制,展现了资源环境承载力的雏形[6]。至1921年,帕克和伯吉斯第一次明确提出了承载力的概念,将其定义为“满足一定的资源环境条件下,某类生物能够存活的最大数量”[7]。IUCN(世界自然保护联盟)、UNEP(联合国环境规划署)、WWF(世界自然基金会)则将个体生存的要求提高到生活和发展的要求,将承载力定义为“一个系统在维持生命机体的再生、适应和更新能力的前提下,承受有机体数量的限度”[8]。此后,资源环境承载力概念不断完善,联合国教科文组织总结为“在可预见的时期内,利用该国家或地区的能源和其他自然资源以及智力、技术等条件,在保证符合其社会文化准则的物质生活水平下所能持续供养的人口数量”[9]。随着研究深度与广度的拓展,国内外学者将承载力的物理内涵、生物内涵深化为社会内涵,明确了承载力是衡量资源环境系统(承载主体)同人类社会经济生活(承载客体)之间协调关系的指标,即两者相互作用的结果[10-14],相继提出了土地资源承载力、水资源承载力等细化的资源环境承载力概念[15-19]。同时,大多数学者肯定了资源环境承载力的存在性、可知性和可度性[20-22],深化了资源环境承载力研究范式和度量方法的探索,形成了识别限制因子的承载力研究范式[23-24]、基于生态足迹的承载力研究范式[25-27]、相对承载力研究范式[28-30]和多因素综合的承载力研究范式[31-33]。其中,多因素综合的承载力研究范式和指标加权综合方法便于评价和结果量化,逐渐成为主流。

2.2 资源环境承载力评价的理论认知局限

囿于资源环境承载力内涵的复杂性,目前关于资源环境承载力评价存在理论认识上的局限。早期研究多将承载力等同于资源和环境条件对生物(人口)的极限容纳量,追求机械思维下的绝对数量,但不同资源环境要素和计算方法组合所得到的承载极限数量差别巨大[34-37]。随着研究实用性要求的提升,对区域可载与否的二元化识别研究逐渐成为近年来承载力研究的主流方向[38-40]。但是超载不代表禁止发展,不超载也不意味着可以忽视资源环境保护,缺乏承载状态量级的识别难以满足区域性发展模式差异化和因地制宜的决策需求。综上,计算可承载人口数量和判断超载与否的方式存在理论认知与方法逻辑的不匹配,难以应对现实区域开发和资源环境保护之间的复杂性矛盾,降低了对决策辅助的应用价值。

另一方面,在资源环境承载力评价指标体系逻辑框架上也存在不足。例如,在指标体系构建上,大量研究缺乏指标间逻辑性及其与承载力内涵关联的认知,混淆了本底、压力状态及预警指标,缺乏与承载力基本内涵的关联性,反映的承载主客体关系不清。在指标综合方面,对不同主导功能地域上指标的贡献差异缺乏明确的界定,往往采用一套统一权重,简单加权汇总。现实的国土空间是一个作为承载人类生产、生活、生态多功能的复杂综合系统,评价指标如能对区域的功能差异做出响应,评价显然更具科学性和针对性。资源环境要素对区域主导功能具有不同的承载模式,而绝大多数研究却忽视了承载要素对区域功能作用的差异。综上,构建与承载力内涵紧密联系且逻辑层次清晰的指标体系,针对区域主导功能差异建立多套权重体系,是对未来评价框架中指标逻辑与综合思路改进的重要方向。

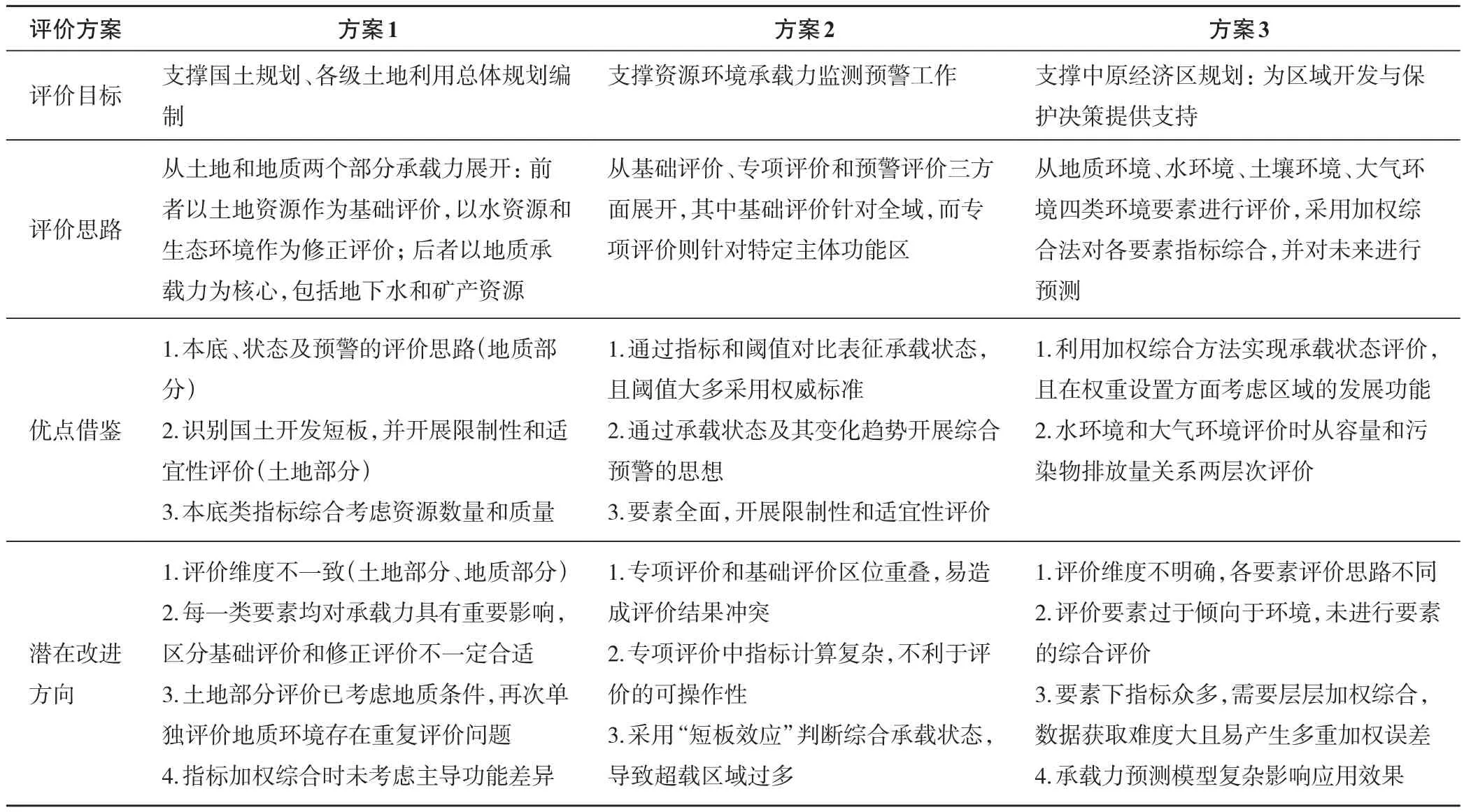

2.3 主要资源环境承载力评价方案比较

随着国家对资源环境承载力评价的逐渐重视,一系列资源环境承载力评价规程相继出台,例如原国土资源部办公厅印发的《国土资源环境承载力评价技术要求(试行)》(方案1)[41]、国家发改委和国家海洋局等13部委联合印发的《资源环境承载能力监测预警技术方法(试行)》(方案2)[42]是指导省级资源环境承载力评价最具有代表性两个方案。此外,面向地方国土空间规划的需求,不同地区开展了资源环境承载力评价的实践工作。其中,服务于中原经济区规划的资源环境承载力评价方案较为系统,具有代表性(方案3)[43]。研究选择上述三个典型省级资源环境承载力评价方案进行系统比较,为评价框架优化提供参考,对比情况如表1所示。

3 国土空间规划对资源环境承载力评价的内在要求

3.1 国土空间规划定位和内涵

国土空间规划是对国土合理开发、利用、治理进行宏观调控的重要基础和手段[44],在空间上统筹社会经济活动同资源环境系统的组织运行[45]。国务院印发的《全国国土规划纲要(2016—2030年)》以国土集聚开发、分类分级保护和综合整治为主要内容,针对各区域差异条件进行空间划分,根据各地区资源环境条件因地制宜引导人口和产业集中合理布局,依据资源环境承载压力进行分类分级管控和协调,对国土利用效率低下区域进行国土综合整治[46]。因此,全国及省级以上国土空间规划的要点是分区规划,确定科学合理的城镇开发格局、农业生产格局和生态保护格局,针对不同区域发展导向进行适宜的开发、保护和整治;资源环境承载力评价是开展国土空间规划的基础,识别区域发展限制性“短板”要素、明确资源环境承载压力大小,并对未来承载状况作出预警是国土空间布局优化决策的基本前提。

3.2 国土空间规划对资源环境承载力评价的内在要求

资源环境承载力评价在国土空间规划中具有先导性、基础性和重要性。十八大以来,党中央和国务院在多个重要文件中先后强调国土空间规划中资源环境承载力的“必用性”,必须要在承载力评价的基础上,开展国土空间规划。但现有承载力评价结果过于简单(超载与否或承载多少人口)或对指标直接加权综合,对空间规划的支撑并不强。因此,对于新形势下的国土空间规划,“管用性”才是对资源环境承载力评价最核心的要求。同时,从提升承载力评价对空间规划的支撑角度,“好用性”是国土空间规划对资源环境承载力评价更高层次的要求。

表1 当前典型资源环境承载力评价方案的比较Tab.1 Comparison of current typical evaluation schemes for resources and environment carrying capacity

3.2.1 “必用性”

针对社会经济发展过程中暴露的资源环境问题及空间治理中承载力评价的支撑局限,国家逐渐重视国土开发过程中资源环境承载力研究。2014年,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,强调根据资源环境承载能力优化城镇空间布局和城镇规模结构[47]。2016年,两办印发《省级空间规划试点方案》,提出开展针对不同主体功能定位的资源环境承载力评价[48]。同年,国家发改委联合国家海洋局等13个部委印发《资源环境承载能力监测预警技术方法(试行)》,为国家和地方资源环境承载力评价提供了技术指导和要求[42]。2017年国务院印发《全国国土规划纲要(2016—2030年)》,指出资源环境承载力是国土规划开展的刚性约束[46]。同年,两办印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》,从各类资源环境管控措施、管理机制和保障措施等方面提出了建议[49]。综上可见,国家持续推进资源环境承载力评价和预警工作的规范化、常态化、制度化,开展国土的开发、保护等空间规划须基于资源环境承载力评价的成果。

3.2.2 “管用性”

所谓“管用性”,即承载力评价能够真正服务于空间规划的编制决策。那么空间规划主要决策内容是什么?以《全国国土规划纲要(2016—2030年)》为例,首先,根据不同地区的发展条件,提出区域差异化的发展战略和管理政策,以资源环境承载力为基础推动国土集聚式开发[46]。其次,为保证资源开发和环境纳污能力的可持续性,实施“底线思维”式资源和环境保护,明确资源消耗上限、生态保护红线和环境质量底线,为空间开发利用行为划圈定界。因此,确定不同区域开发的优先性秩序、拟定特定区域开发与保护的模式、界定保护的优先秩序和保护类型、预估未来发展潜力等是空间规划必须做出的决策判断。就这点而言,资源环境承载力不能仅仅局限于是否超载,亟需辨识子区域可比的承载压力、短板要素、剩余承载空间等。

因此,实现承载力评价的“管用”首先应满足多层次需求和每个层次横向可比性:不同区域间可比,判断承载压力的大小;区域内部要素可比,识别承载压力的短板要素。此外,也应满足纵向可比性,对未来开发强度与承载容量之间的空间提出动态预警。同时,实现“管用”也需统筹评价过程的理论认知与方法逻辑。首先,不同层次的指标甄选需符合承载力内涵且具有逻辑关系;其次,将评价区域功能差异纳入指标确权的过程,通过差异化的主导功能决定指标权重体系;最后,耦合资源环境压力与演化趋势对未来趋势进行预警判断。

3.2.3 “好用性”

评价结果是否“好用”是提高评价对规划决策辅助能力的关键。提高承载力评价的可操作性是实现结果好用的重要视角。第一,评价指标选择坚持“精而全”的原则,在不遗漏重要信息的前提下,抓住主要要素,同时遵循因地制宜原则。第二,评价指标必须具备可比性。评价的主要目的在于科学评判承载力地区差异、识别各地区发展的资源禀赋短板及未来的潜在空间。第三,指标选择应保证可量化、可获取。要提高指标的量化比例,同时选取易于数据采集的指标。第四,应满足省级国土空间规划决策的空间尺度要求。

4 面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价框架构建

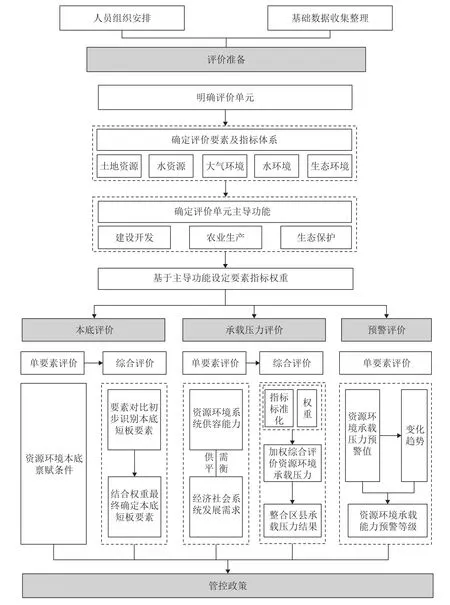

本文基于前人评价方案,面向省级国土空间规划要求,提出了“一个目标、五大要素、三种功能、两个层次、三个维度”的评价框架。在摸清区域资源环境禀赋的基础上,从承载支撑力出发,开展综合限制性与适宜性评价;再根据资源环境开发利用的强度,评价区域资源环境综合承载压力;最后对资源环境承载情况进行预警,实现紧扣承载力内涵的多层次资源环境承载力评价。

4.1 评价框架搭建

4.1.1 一个目标

科学评价区域资源环境综合承载力,直接服务于省级空间规划的多层次决策需求,实现国土空间开发与保护的格局优化,促进国土空间可持续发展。

4.1.2 五大要素

资源和环境系统是承载国土开发、农业生产以及生态保护等社会经济功能的主体,对资源环境要素进行界定和筛选是开展资源环境承载力研究的前提。研究遵循不重叠、差异化原则,按照资源、环境要素和人类社会经济活动的密切程度,筛选了土地资源、水资源、大气环境、水环境、生态环境5类要素作为区域资源环境承载力评价的核心要素,将地质环境要素作为土地资源承载力的限制性因子。

4.1.3 三种功能

评价单元区域所承担的功能是多样化的,资源环境要素针对不同功能的适宜性也是不同的,因此需要打破评价单元单一功能导向的弊病,不对空间进行细分,对功能进行拆分,明确评价单元的主导功能。研究综合主体功能区划、土地利用总体规划、城市总体规划、生态环境保护规划等,将评价单元划分为建设开发、农业生产和生态保护三种主导功能。

4.1.4 两个层次

研究将单要素评价和要素综合评价相结合,采取两个层次的递进评价方法。资源环境承载力涉及的土地资源、水资源、大气环境、水环境和生态环境等要素,对资源环境承载力具有不同程度的影响作用,所以资源环境承载力评价须关注单要素承载力评价。同时,资源环境禀赋条件同社会经济活动的作用关系复杂,为使评价结果对区域发展和空间治理更具直接、有效的指导价值,应强调综合系统的多层次和全要素分析,开展综合评价。

4.1.5 三个维度

研究从本底资源环境禀赋、承载状态和动态预警三个方面提出了“本底识短板—状态评压力—预警助管理”的三维资源环境承载力评价框架。

区域可持续发展主要受到关键性稀缺资源或者短板环境因素的制约,资源环境承载本底评价聚焦区域资源环境承载的“短板”识别。首先,从资源环境系统的支撑力着眼构建资源环境承载力指标体系,用以表征资源供给能力、环境纳污能力和生态支撑能力;进而开展单要素本底指标评价,对比5类要素指标优劣程度,确定水平羸弱的要素作为区域“短板要素”的初步结果;结合区域主导功能确定要素权重,在初步识别的“短板”中选择权重最大的要素作为该区域资源环境承载力的最终“短板”,得到资源环境承载力本底综合评价结果。

资源环境承载状态评价综合了资源环境系统的支持力和经济社会系统的压力,反映资源环境系统供容能力与经济社会系统发展需求的平衡状况。根据区域间承载压力的差异为省级国土空间规划的开发、保护引导提供依据,实现区域均衡、可持续发展。基于本底指标体系,测算人类社会经济活动对资源环境禀赋造成的压力;在开展资源环境承载状态单要素评价的基础上,结合区域主导功能确定相应要素对资源环境承载状态的权重,通过加权综合确定区域的资源环境承载综合状态。

在资源环境综合承载状态评价基础上,对资源环境承载力系统发展态势的动态预警,是加强资源环境管理、优化空间开发格局的必要前提,警情诊断是预警的起始点和前提。本框架警情诊断的核心思路是:以资源环境承载状态为基础,结合其变化趋势,由现状压力大小与变化趋势的组合综合判定各个资源环境要素的预警等级。面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价框架如图1所示。

图1 面向省级国土空间规划的资源环境承载力评价方案框架Fig.1 Evaluation framework of resources and environment carrying capacity for provincial land planning

4.2 评价方案对省级国土空间规划要求的回应

评价框架核心在于本底评价、状态评价及预警评价三个维度层级递进,紧扣承载力中支撑力和压力的核心内涵,旨在实现评价层次丰富性、评价结果可比性、评价指标科学性、评价过程合理性与评价对象的针对性。通过评价单元内部各资源环境要素本底禀赋水平的比较识别承载压力的短板要素,以“底线思维”体现区域发展劣势与制约因素,定位符合本底资源环境禀赋的开发方向,制定差异化资源环境保护和改善策略;通过对不同评价单元资源要素承载状态对比,综合评估各地区资源环境相对承载压力,确定不同区域开发优先秩序,制定区域差异化的发展战略和管理政策,引导人口和产业的空间集聚及基础设施建设,进而科学地规划城市建设开发格局、农业生产格局以及生态安全格局;综合当前承载状态及其变化趋势,对资源环境承载力进行预警评价,实现资源环境承载力评价的动态性与预期性,直接服务于空间预期的规划决策。面向三个递进的评价维度,本评价框架设计了逻辑清晰并相互关联的指标体系,其中状态评价基于本底评价结果,预警依据承载状态评价结果。框架综合评价在指标权重设置方面,通过识别区域主导功能,构建了差异化的要素指标权重体系。综上,评价框架兼顾国土空间规划开发和保护的目标,通过多层次的承载力评价结果引导社会经济活动同资源环境支持系统的匹配,满足国土空间规划对于资源环境承载力评价“管用性”要求。

评价框架在河南省实践中,按照资源环境系统与人类活动系统关联的密切程度遴选评价要素,利用统计资料或可量化指标,提高指标的可信度、可获取性和可操作性。指标计算能够反映区域之间承载力的差异,通过承载压力的对比帮助识别集聚开发和重点保护区域。因此,本框架的指标体系满足了国土空间规划决策实用性的要求。评价单元确定上,以区县单元为基础,同时以5 km网格单元为补充,既有利于省级国土空间规划决策,又可以直接服务于市县级国土空间规划。因此,评价框架聚焦于资源环境承载力辅助于国土空间规划决策的目标,从评价单元、数据、指标、评价方法、结果呈现等方面都追求可操作性,满足了国土空间规划对于承载力评价的“好用性”要求。

5 结论与讨论

资源环境承载力评价在国土空间规划中具有基础作用,是“新时代”社会经济发展和生态文明建设的重要手段。研究通过厘清资源环境承载力内涵、理论认知局限及方案比较,指出了传统承载力生物承载量与承载二元论的认知偏差,辨识了评价指标遴选逻辑与综合思路的缺陷。根据省级国土空间规划对资源环境承载力“必用性”、“管用性”和“好用性”的内在要求,构建以本底评价、承载状态评价以及预警评价为核心的评价维度,按照建设开发、农业生产和生态保护等区域主导功能设定多重权重体系,形成本底识短板、状态评压力和预警助管理的评价思路,以满足省级国土规划对资源环境承载力评价的管用和好用的要求。

资源环境承载力研究历史已逾百年,但实践上仍难以准确应对区域复杂人地关系。未来需面对实践诉求,不断提升资源环境承载力的理论、方法和应用研究。一方面,承载力评价的系统性和可操作性本身存在矛盾。承载力是资源环境本底条件和人类社会经济活动耦合作用的结果,具有复杂性,难以利用简单的指标体系全面评价承载力状况,但是国土空间规划等实践要求评价方案具有可行性和效率,过于复杂的指标体系和评价方法难以满足要求。因此,在指标体系构建和方法选择上应综合考虑二者平衡,保障实践要求前提下尽可能全面反映承载力的科学内涵。另一方面,承载力多要素的综合评价仍存在技术性难题。不同资源数量和环境容量计算方法多样,不同要素及方法综合的物理逻辑问题需要首先解决。因此,资源环境承载力评价的理论和方法在今后工作中有待进一步深入研究。

(致谢:本文在初稿阶段得到中国土地勘测规划院贾克敬所长、河南省国土资源厅雷子平总工程师和吴荣涛研究员、中国国土资源经济研究院刘天科研究员、浙江大学吴次芳教授和方恺研究员等专家的指导,在此表示衷心感谢!)