生态—经济竞合下低效建设用地再开发空间重构

——以湛江市中心城区为例

卢宗亮,王红梅,4,刘光盛,梁宇哲,易 璐,杨丽英,蔡城锋

(1.华南农业大学公共管理学院,广东 广州 510642;2.国土资源部建设用地再开发重点实验室,广东广州 510640;3.广东省土地利用与整治重点实验室,广东 广州 510640; 4.广州市服务型政府基地,广东 广州 510642;5.广东省土地调查规划院,广东 广州 510075)

1 引言

低效建设用地是指受社会经济因素影响而形成的利用粗放、用途不合理的已建设或已批准建设的建设用地[1-3]。低效建设用地再开发空间重构,是为了提高土地利用效率,使其再次利用后的空间格局满足社会经济发展需求的规划或工程措施,例如“三旧”改造、城市更新等[4-5]。然而,在高度城市化的城市中心区,低效建设用地再开发大多强调重构城市的物质空间,虽提高了土地社会经济效益,却降低了环境容量[6],主要体现在生态用地数量少、绿化覆盖率低、缺乏开敞空间、生态空间连接度低等[7-8]。因此,许多学者从不同的视角将景观生态思想融入重构研究,已取得了丰硕的成果[9-10],包括生态恢复、景观设计、效益研究、可持续性评价等[11],尤其提倡优化生态用地的结构和格局,优先将具有高生态效益的低效建设用地通过再开发转换为生态用地[7],以拓宽局部生态空间。但由于低效建设用地再开发的成本高昂,过于偏重重构生态空间,难以获取合理的社会经济效益,不利于推动再开发的实施[12]。可见,仅偏重一种功能导向的空间重构并不能反映“侵占”另一种功能的空间所需付出的代价[13]。社会经济条件的制约导致可再开发的低效建设用地资源有限[14],为尽量占据稀缺土地资源,物质与生态空间形成了“竞争”和“合作”关系(“竞合”关系),竞合结果反映着某一方在某个“资源位”(低效建设用地单元)上对另一方作出利益“让渡”后仍然具备的相对优势[15],可更合理地实现两种空间在同一“资源位”上的均衡[16]。因此,在研究低效建设用地物质和生态空间竞合关系基础上,调整“资源位”流向,有利于引导城市建设者,既可获取合理社会经济效益,又可减少低效建设用地再开发时对生态空间的不合理“侵占”,进而实现局部低效建设用地内部物质和生态空间的“重生”与“共生”[8]。

土地同时是物质和生态空间的载体,承载物质和生态空间的土地可分别定义为“社会经济功能用地”和“生态功能用地”[17]。本文尝试从规划用途管制视角重构低效建设用地的物质和生态空间,选择湛江市中心城区为实证区,借鉴“生态位”的理论与方法[18],量化低效建设用地上物质和生态空间竞合形成的“自然—经济位”,用以均衡物质空间所需占据的“社会经济功能用地”和生态空间所需占据的“生态功能用地”的结构和格局,以期为城市低效建设用地再开发提供借鉴。

2 研究区概况与数据来源

2.1 研究区概况

湛江市中心城区位于广东省雷州半岛北部,由麻章、赤坎、霞山(含开发区)和坡头4个区的全部或部分区域组成,规划区面积约275 km2,其中建设用地规模134.75 km2,占规划区面积的49%①行政区划、人口数据来源于湛江政府门户网,并通过数据剥离而成;建设用地数据来源于湛江市最新土地利用变更调查统计。。该地区是传统的海港城市,具有水产品加工、零售和批发贸易、住宅和工业发展等多种土地利用方式,居住和产业用地比重较高,夹杂分布于赤坎和霞山区。根据《湛江市城市总体规划(2011—2020年)》,到2020年,湛江市中心城将成为“大湛江城市群”的核心以及广东省的“生态型港湾”,但布局杂乱的居住和产业用地,难以满足经济发展和生态保护需求,利用效率低。该地区正在推行低效建设用地再开发,正面临促进经济发展和改善生态环境的双重挑战,比较适于进行生态—经济竞合下的低效建设用地再开发空间重构研究。

2.2 数据来源

研究数据包括土地利用现状与总体规划矢量数据、城市总体规划及中心城区范围矢量数据、社会经济统计数据,时点设定为2016年12月31日。土地利用现状数据来源于“地理空间数据云”获取的2016年“高分一号”卫星遥感影像,经过处理提取道路、建设用地、水体、农林用地斑块,转为矢量数据,并在ArcGIS 10.2平台上,辅助Google街景地图和实地调查,获得土地用途类型数据;土地利用总体规划、城市总体规划及中心城区范围矢量数据,提取于《湛江市辖区土地利用总体规划(2010—2020年)》与《湛江市城市总体规划(2011—2020年)》公示图,经矢量化获得;社会经济统计数据来源于湛江统计信息网、湛江市统计年鉴,通过数据剥离、插值、实地调查等方式整合到空间数据库中,构成研究底图,并将居住用地、商服用地、产业用地、行政办公用地、教育科研用地、村庄建设用地和其他建设用地作为研究对象。

3 研究方法

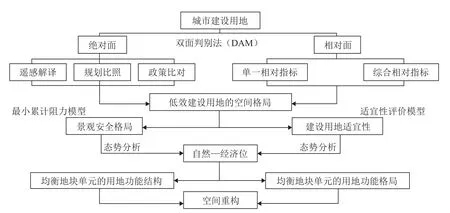

研究主要内容包含:界定研究单元,并量化研究单元的“自然—经济位”,以均衡研究单元内部两种功能用地的结构和格局(图1)。

图1 生态—经济竞合下的低效建设用地再开发空间重构研究思路Fig.1 Reconstructing the spatial pattern of inef fi cient land redevelopment under ecological-economic competition and cooperation

3.1 辨识低效建设用地

相对和绝对是同一事物既联系又区别的两重属性。低效建设用地是相对的概念,体现了它的“相对面”,而其“绝对面”也必然存在。因此,分别设定绝对和相对标准,提出辨识低效建设用地空间格局的“绝对面—相对面”指标体系(表1)。

表1 “绝对面—相对面”辨识指标体系Tab.1 The “absolute-relative” identi fi cation indicator system

绝对指标方面,只要一项不符合认定标准,即可认定为低效建设用地;相对指标方面,原则上应与区域或地方相关政策设定的阈值进行比对,但考虑某些地区的政策标准未尽完善,因此采取保守原则,使用统计上的中位数和分位数等作为利用相对指标辨识低效建设用地的阈值。最后融合绝对和相对指标的结果得到低效建设用地的格局。

3.2 定义研究单元

将辨识得到的低效建设用地地块定义为“地块单元”,通过比较地块单元间的生态—经济竞合关系,来均衡各个地块单元上两种功能用地的结构;将地块单元切分为若干个15 m×15 m的栅格,每个栅格定义为“局地单元”,通过均衡各个局地单元上两种功能用地的结构,来均衡地块单元上两种功能用地格局。

3.3 自然—经济位的量化和修正

3.3.1 量化地块单元的自然—经济位

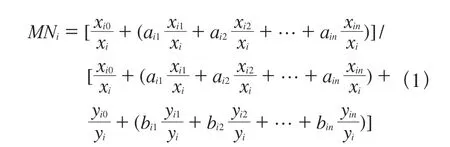

自然—经济位反映的是社会经济功能用地和生态功能用地间的比较优势,即地块单元上的物质和生态空间竞合时,其中一种功能用地的相对优势,决定了制约于物质空间下,生态空间所能占据的最适宜生态功能用地数量,以及物质空间可合理占据的社会经济功能用地数量。基于生态位的理论,借鉴肖长江的研究[12],利用最小累积阻力、经济区位评价模型[19-20],根据式(1)量化地块单元的自然—经济位。为突显重构生态空间在低效建设用地再开发中的重要性,将生态功能用地设定为优势方(生态功能用地的面积与自然—经济位取值正相关)。

式(1)中:i为地块单元的数量;MNi为地块单元的自然—经济位;xi、xi0、xin、ain分别表示地块单元的面积、一级景观安全格局范围面积、第n等级景观安全格局范围面积、不同景观安全格局等级的权重;yi、yi0、yin、bin分别表示地块单元的面积、一级经济适宜性等级范围面积、第n经济适宜性等级范围面积、不同经济适宜性等级的权重。

3.3.2 量化和修正局地单元的自然—经济位

局地单元自然—经济位的计算方式与地块单元一致,但局地单元在空间上是相邻的,存在邻域关系,致使某个局地单元的自然—经济位受到相邻单元自然—经济位的影响。理论上,在某个地块单元中,总存在一个自然—经济位最大的局地单元(核心单元),在均衡的过程中最先转换为生态功能用地,周边的单元(邻域单元)受邻域效应的影响,提升了转换为生态功能用地的潜力,该潜力的大小由邻域单元与核心单元的距离(欧式距离)决定。根据邻域单元与核心单元距离的统计分布,设定核心单元之于邻域单元自然—经济位的修正系数(图2)。

3.4 两种功能用地结构和格局的均衡

3.4.1 结构的均衡

从式(1)可见,地块单元的自然—经济位,受两种功能用地的面积结构影响,为更好地观察自然—经济位对均衡两种功能用地的引导作用,设定自然—经济位为静态常量,以突出模型计算的极端值。同时,设定研究区仅能采用低效建设用地再开发以满足社会经济发展和生态环境改善的需求。依据式(2),利用MatLab 2014a的线性规划模型均衡地块单元间两种功能用地的结构。

式(2)中:mi为要求取的某地块单元上最适宜的生态功能用地数量。式(2)可解释为:基于自然—经济位,最大化地块单元的生态功能用地面积。当生态空间保障其所需占据的生态功能用地面积后,地块单元总面积与生态功能用地面积的差值,则为物质空间可以占据的社会经济功能用地面积。

线性规划模型的运行需设定总量、上限和下限约束。总量约束参照《国家园林城市标准》,遵循折中原则,设定均衡后研究区的生态功能用地面积总量需大于全部建设用地面积的25%(3 363.21 hm2),扣除研究区既有的1 937.83 hm2生态功能用地,需新增1 425.38 hm2。下限约束设定为地块单元上的生态功能用地的数量需超过地块单元总面积的20%。上限约束旨在减少物质空间转换为生态空间损失,设定地块单元上的社会经济功能用地可达到地块单元总面积的20%。

3.4.2 格局的均衡

采用同样方法,通过均衡局地单元间两种功能用地结构,来均衡同一地块单元上两种功能用地的格局。为与详细规划衔接,也为了尽量降低缩减现状建设用地成本,设定规划用途为绿地或者无建筑物的局地单元,优先转换为生态功能用地;其余部分,把地块单元结构均衡后得到的生态功能用地面积,作为上限,将高自然—经济位的局地单元,优先转换为生态功能用地。当转换面积超过上限时,停止转换,剩余局地单元转换为社会经济功能用地。

图2 局地单元自然—经济位的修正系数Fig.2 Coef fi cient of “natural-economic ecological niche”in local land-unit

4 结果与分析

4.1 低效建设用地的格局和自然—经济位

利用“绝对面—相对面”指标体系辨识后,研究区低效建设用地总量为584宗(3 181.86 hm2),占建设用地总面积的23.65%,其中空闲土地、闲置土地、危旧房用地等现状用途不确定的其他建设用地,达到1 711.35 hm2。低效的产业、居住用地面积次之,达到573.93 hm2和270.95 hm2。而低效的行政办公、教育科研和村庄建设用地较少,仅为18.94 hm2、190.54 hm2和163.29 hm2。可见,研究区居住、商业、产业用地等经营性用地利用较粗放,行政办公、教育、公共设施用地等非经营性用地比经营性用地利用得集约。如图3(a),研究区低效建设用地的分布相对密集,某宗低效建设用地多被其他低效建设用地所包围,在研究区几何中心集聚,在边缘地区离散,呈现“整体分散、局部集聚”。可推断,研究区早期以第二产业为主的经济发展方式和城镇化模式,致使当前土地利用结构在短期内难以达到经济转型新预期,成规模的居住和产业用地混合布局已导致了建设用地利用的低效。

研究区低自然—经济位的低效建设用地居多,集中于霞山区、赤坎区的交界(图3(b))。原因在于该区域早期被划为开发区,产业用地比例较高,且区位条件好,再开发时更倾向于转化为社会经济功能用地。以该位置为圆心,低效建设用地的自然—经济位逐渐提高,中位数位于霞山区南部临港工业园一期片区西南侧、赤坎区西部岭南师范学院、麻章城区及坡头区行政中心内部,原因在于这些片区以提供公共服务功能为主,物质与生态空间的比较优势相当。高自然—经济位的低效建设用地较少,集聚于研究区的边缘,土地利用类型主要为裸地、空闲地或闲置土地,相对于已开发的建设用地,生态空间扩张的阻力较小,再开发时更适合转化为生态功能用地。最大值区间出现于赤坎区北部,原因在于东侧的河流水域及沿岸湿地是生态空间的“扩张源”。因此,边缘位置的低效建设用地,可优先整理和复垦为生态功能用地,成为限制物质空间扩张的生态空间屏障。

4.2 低效建设用地上两种功能用地结构和格局的均衡结果

利用线性规划模型,基于地块单元间的自然—生态位,均衡地块单元间两种功能用地的面积结构后,生态功能用地的均衡面积为1 425.38 hm2,与目标一致。如图4(a),4个子行政区的边缘位置,新增生态功能用地面积明显较多,可作为研究区内部良好开敞空间。尽管对应位置地块单元的自然—经济位并非最高,但地块面积大,易受下限约束,均衡后大幅增加了生态功能用地的绝对数量。应将该位置的低效建设用地复垦为公园绿地,通过提升生态效益,来提高土地的综合利用效率。而处于城区内部小面积的地块单元则反之,其可容纳生态空间的面积有限,应考虑提高物质空间的强度和效益,来提高土地利用效率。

而通过均衡局地单元的面积结构来均衡地块单元内两种功能用地的格局后,均衡的生态功能用地面积为1 422.31 hm2,完成目标的99.78%。生态功能用地在地块单元内的布局形态呈现5种形式:(1)“生态主导型”,即生态功能用地占主导的地块单元;(2)“生态围合型”,即内部为社会经济功能用地,周边被一定数量生态功能用地围合的地块单元;(3)“开发主导型”,即社会经济功能用地占主导的地块单元;(4)“均衡型”,即生态功能用地与社会经济功能用地面积相当的地块单元;(5)“随机型”,即内部局地单元自然—经济位差异较大的地块单元。

图3 低效建设用地的空间格局(a)及其自然—经济位(b)Fig.3 Spatial pattern of inef fi cient land (a) and its natural-economic ecological niche (b)

经分类后,开发主导型、生态围合型、均衡型、开发主导型和随机型的面积分别为972.49 hm2、648.99 hm2、196.57 hm2、1 123.44 hm2和240.41 hm2。整体上,从城市中心到边缘,低效建设用地呈现开发主导型→生态围合型→生态主导型→均衡型和随机型的变化,主要受地块单元自然—经济位趋势变化的影响,可以在再开发过程中对应安排街头绿地、防护绿地、生态绿地和广场绿地。局部上,大面积的地块单元多为生态主导型和开发主导型,小面积的地块单元多为随机型和均衡型。生态主导型和生态围合型的地块单元总面积达到1 621.48 hm2,占地块单元总面积的50.96%。由此可见,均衡结果有利于优化人居环境,据此编制地块修建性详细规划,实施再开发后能提升低效建设用地及其周边的生态效益,拓宽局部生态空间。

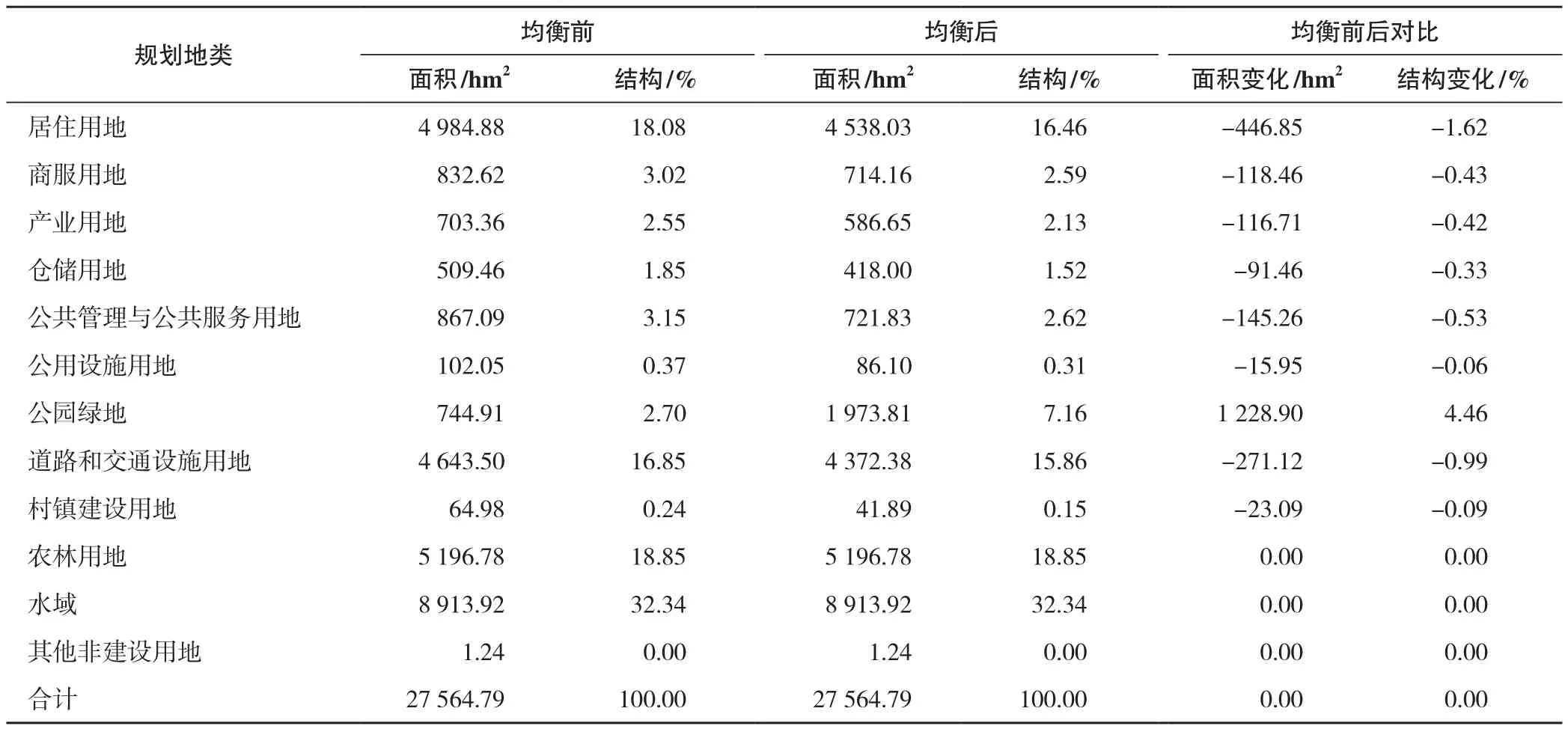

4.3 与城市总体规划的对比分析

将生态—经济竞合下的两种功能用地的均衡结果嵌入城市总体规划中,分别将社会经济功能用地和生态功能用地转换为适宜的城市规划用地类型,并与原城市总体规划的用地类型进行对比(表2)发现:规划公园绿地的面积增加了1 228.90 hm2,比例增加了4.46%。规划居住用地面积减少了446.85 hm2,比例减少了1.62%。其他规划地类除规划农林用地、规划水域以及规划其他非建设用地外,比例均有减少,但没有超过1%。

可见,均衡的结果并未过于扰动城市总体规划确定的用地类型,在未大量牺牲社会经济效益前提下,两种用地功能,尤其是生态功能用地的结构和格局,得到了优化,实现了生态—经济竞合下低效建设用地再开发空间重构的初衷。据此实施低效建设用地再开发,有利于合理拓宽局部生态空间,并缩减了早期物质空间过渡占据的社会经济功能用地,更符合研究区“生态型港湾”的发展定位。

图4 地块单元上两种功能用地的结构和格局均衡结果(a)及格局类型(b)Fig.4 The balance results of two land-use functions in land-unit (a) and type of spatial pattern (b)

表2 均衡前后城市总体规划地类面积的变化对比Tab.2 The comparison between the areas of land-use types before and after the balance in the urban comprehensive planning

5 结论与讨论

5.1 结论

基于生态位,本文尝试量化低效建设用地上物质与生态空间的竞合关系,用以均衡再开发时地块内部“社会经济功能用地”和“生态功能用地”的结构和格局,以从规划用途管制的视角,重构低效建设用地的物质和生态空间。据此实施再开发后,有利于保障基本的社会经济效益的前提下,增加地块、区域的绿地和开敞空间,对形成低效建设用地再开发的生态模式,改善人居环境有重要意义,主要结论如下:(1)靠近生态“扩张源”的低效建设用地具有高自然—经济位,应优先复垦或再开发为生态功能用地,使其边界与生态“扩张源”连接,构成生态屏障;(2)从城市中心到边缘,低效建设用地呈现开发主导型→生态围合型→生态主导型→均衡型和随机型的布局规律,可以在再开发过程中对应安排街头绿地、防护绿地、生态绿地和广场绿地;(3)均衡的结果并未太大扰动城市总体规划确定的用地类型,据此实施再开发,有利于合理拓宽局部生态空间,并缩减早期物质空间过渡占据的社会经济功能用地。

5.2 讨论

本文有利于丰富景观生态学理论在微观尺度城市空间格局优化、低效建设用地再开发中的应用,所存在的局限性为:(1)量化自然—经济位、实现均衡的过程中涉及了多个土地评价模型,在逐层嵌套和叠加后,可能存在较大误差;(2)虽兼顾了低效建设用地上物质和生态空间相互竞合过程中的均衡,但研究设计侧重突出了生态空间的优势,因此,对于模型指标的科学选择及叠加的误差控制,以及物质和生态空间,在真正意义上的相对均衡等问题,还有待深入和检验;(3)本文仅以均衡社会经济功能用地和生态功能用地,来重构物质和生态空间,但事实上,空间是一个立体的概念,两种功能用地在垂直方向上的均衡问题有待进一步探讨。