从常关到海关:九江在长江流域贸易地位的变迁

九江从常关到海关,经历了明清时期因贩运贸易而兴起的国内商业化浪潮和晚清开始因中外交通而起的国际商业化浪潮。常关时期,全国的商品流通从明朝以运河为中轴的南北纵向贸易路线转为前清以长江流域为中心的东西横向路线。九江处在这两条商路的交接处,政府在此设关榷税,贸易地位不断上升,逐渐成为长江中下游货物流通的调剂中心。海关时期,随着五口通商和长江流域逐步开放,全国贸易格局发生根本性的变化。在长江流域,由于上海与汉口等贸易中心城市的崛起,九江的位势开始发生转变,从传统的货物调剂中心逐渐走向近代贸易的边缘,其关税额和贸易额在全国通商口岸中的比重呈下降趋势,开始其边缘化过程,这种角色的转换对九江乃至鄱阳湖流域城市经济社会的发展产生深刻的影响。

九江是中国自明代以来设有常关①、晚清又设海关的为数不多的几个城市之一,同时也是近世中国著名的“三大茶市”和“四大米市”之一。它扼鄱阳湖与长江中下游交汇处,素有“三江门户”“七省通衢”之称谓,其城市功能在江西乃至长江流域非常具有代表性。探讨九江从传统向近代社会转型过程中角色与地位的变化,不仅有助于加深对九江城市社会的理解,也有助于阐释城市兴衰与区域社会发展的关系。

一、常关时期:九江在长江流域贸易地位逐渐上升

九江作为长江流域商品融通枢纽由来已久。从西晋开始:“浔阳南开六道,途通五岭,北导长江,远行岷汉,来商纳贾,亦一都会也。”[1]唐宋以降,经济重心南移,九江港转输功能得以释发,官府陆续在此设置了港口运输、征税管理的机构。据清顺治《浔阳醢》载:宋朝天圣和建炎年间,在九江设置转搬仓和茶运司,承担漕粮的储运以及盐、茶等货的榷税任务;元朝至元十七年(1280),设置榷茶转运司,管辖江西、江苏、浙江、皖南、福建、湖南、湖北等省茶叶的专卖和转运,是名符其实的“七省通衢”。

时至明朝,由于商品经济的不断发展,长江和运河航运渐趋繁盛。鉴于九江“据金陵上游,襟带川陕湖滇闽广,为东南要冲”[2](卷9《职官志》),明政府于景泰元年(1450)在此设立了长江商船征税机构——钞关:“景泰庚午,朝廷用议者言,于九江府地设立钞关一所。凡船只上下,计料多寡,收钱钞有差,以供经国之费。”[2](卷9《职官志》)有明一代,先后共设了十二处钞关,时有兴废,至明末仅剩崇文门、河西务、临清、浒墅、淮安、扬州、北新、九江等八大钞关。其他七关均位于京杭大运河沿线,九江关是唯一在长江上的钞关,其重要性显而易见,所谓“以国用不敷,确舟税以充之。四方商舟,骈集其地,实当合流会派之冲”[2](卷16《新迁九江钞关记》)。其关税定额不断增长,据《清朝续文献通考》卷18《征榷一》记载:万历年间,九江关税额为2.50万两,占钞关税总额34.37万两的7.27%,排在第6位;天启年间,九江关税额已达5.75万两,占关税总额47.99万两的12%,排在第5位;从增速上看,短短30年间九江关税增长230%,位居八大钞关之首。

其时,以运河为中轴,以长江为纽带南北纵向的京广大水道,流转全国的商品。九江作为长江流域商品流通的重要枢纽,其重要性受到人们关注。时人顾祖禹在《读史方舆纪要》卷85《江西》中曾云:“九江为全省之噤喉,又为湖广、江南之腰膂也。”明人张濣在《松窗梦话》卷5《商贾纪》中写道:“九江据上流,人趁市利。”数量众多的漕船和商船,往来为国内民众运输粮食以及日用品,商品的流通活动得以在国内展开。江苏、浙江的布类、生丝,江西、湖北、湖南等地的竹材、木材、瓷器、纸、油等货物,均经由船舶流转输送至北京。这些物品的流通,将长江以及大运河运输功能推展到极致。

清代前期,随着全国社会经济的恢复和发展,商品经济市场的不断扩大,各种层次的城市、市镇经济网络的逐渐完善,榷关也随之明显增多。就所属而言,有户部关24处,征百货税,以资国用;工部关7处,征竹木税,以助朝廷营缮。就设置地点而言,又有海关、内河关、陆关和边关之别。九江关属于户部所属的内河关,在长江流域与渝关、夔关、荆关、武昌关、芜湖关、龙江西新关并存。

当时在长江水运商业逐渐繁盛的过程中,九江关的地位越来越重要。清人尹继善的奏折曾云:“九江关征收船料,每年税银之盈缩,实视所到船只之多寡,而所到船只中,又有大小之别。如船大,则料自多;船小,则料自少。历来货物、米粮,俱系大船,人载,多系小船。岁时丰歉,气候阴睛,既有不同过关船只。”[3](第3辑,P95)从这段文字中,我们可以知道:船料的征收,由通关船舶的船体大小以及数量多少决定。大型船主要装载货物以及米粮,而装载人员的船只较小。因此,船料征收量的多寡,与九江区域人、物的移动量多少有着紧密的关系。据日本学者松浦章研究:在乾隆时代,通过九江,航行于长江之上的船舶每年有40000—60000只,平均每天一百余只到一百数十只。[4]九江关由于商船数量的增多,其关税额也呈现大幅增长态势。廖声丰根据档案整理:九江关的关税定额在雍正年间缓慢上升并突破20万两,乾隆年间迅速上升,连破30、40、50万两大关,乾隆五十年(1785)更是高达74.33万两,为九江关征税的峰值;以后缓慢下降,嘉庆十八年(1813)为58.13万两,至道光十七年(1837)还保持在60.30万两,较顺治时期关税定额9.98万两增长了600%;远高于同期长江流域关税额在5万两左右的荆关和武昌关;同时也高出关税额保持在10—20万两左右的夔关和龙江西新关以及关税额持续在30万两上下的芜湖关[5](附表,P371-401),位居中国内河关之首。晚清江西巡抚刘坤一评说:“从前(九江)民丰物埠,船货流通,收税畅旺,递年加增。”“旺收之年……征银至五十余万(两)。”[6](卷87《榷税》)

九江关为何会有如此畅旺的税收呢?这和九江关的税收项目有关。在明代,九江关仅征船料;到清代,九江关既征船料,也征收商品税。光绪《江西通志》引巡抚刘坤一奏折称:九江榷关五大税收分别为盐、茶、竹、木和商船税。可知当时有关国计民生的重要商品都曾通过九江转运和发售。

首先是食盐。江西自宋代食用淮盐,由漕船运归,九江为转运中心。据光绪《江西通志·盐法》记载:清代江西淮盐配额为27万引,数量估计达5400万斤。曾任江西巡抚的沈葆桢在同治元年(1862)五月二十八日《查明九江关实在情形并筹变通辨理折》中写道:“九江关税例,向以木排为大宗,船料、淮盐次之,茶、竹又次之,此外别无应税之货。”[7](卷1《奏折》)嘉庆二十三年(1819)五月十三日九江关监督广惠奏折记载船运盐包,“按引课税,每万包纲银八两五钱”;又“盐船回空名为满料,每只纳银四十八两五钱”。[8]盐船征收船料:“不论丈尺号数,无小五船者征银四十八两五钱,有小五船者五十七两;带脚船者,每船征银两,多者按数加税。”[9](卷190《关税》)乾隆四十三年(1778)八月初八日江西饶九南道苏凌阿奏折称:“九江关每年征收税银约计六十余万两,而木竹簰把,盐船居其过半……实为关税大宗。”[3](第44辑,P487)由此可见,食盐是九江转输的重要商品。

其次是茶叶。元朝至元十七年,九江设置榷茶转运司,促成九江同本省与邻省的著名产茶区联结在一起,成为长江中下游重要的茶叶集散地。“江西茶叶运至九江”,又“江西设茶引批验大使……发引徽商及各州县小贩”。[10](卷124《食货志·茶法》)茶引批验大使是官府在九江设置的茶引批验、茶叶专卖和征税的专门机构,茶商购买茶引、缴纳茶税均须来九江办理手续,茶税也就成为九江关重要税收来源。清代九江茶叶转输主要有两条路线,一是运销上海:“上海之茶……多有湖广、江西、安徽、浙江、福建诸茶。江西、安徽红绿茶多售于欧美各国。”[10](卷124《食货志·茶法》)二是经汉口转输中国西北地区和俄国:“汉口之茶,来自湖南、江西、安徽,合本省所产,溯汉水以运于河南、陕西、青海、新疆。其输至俄罗斯者,皆砖茶。”[10](卷124《食货志·茶法》)“茶叶除少数推销于国内外,大部分都远运国外销售。”[11]九江因茶叶销售畅旺,与汉口、福州并称为近世中国“三大茶市”。

再次是粮食。明清时期江南由于丝、棉纺织业的不断发展,粮食产量逐渐下降;而此时的江西、湖广等地区由于人口的流入,成为中国粮食生产、供应的重要基地。江浙之米皆取给于江西、湖广,九江关乃必经之路。苏州织造李煦康熙四十八年(1709)十月初七日的奏折中称:“窃苏州目下米价甚贱……所以湖广、江西贩米之船络绎来苏。上号米卖一两一钱之内,次号米止卖九钱。”[12](P76)不仅如此,江西省产的米谷经由苏州甚至被运至福建省的福州、兴化、泉州、漳州等地。雍正四年(1726)七月十八日浙闽总督高其传上奏称:“将江西谷石用大船由长江载至镇江,再到苏州一带,用海船载至福建之福、兴、泉、漳四府。”[13](第6辑,P302)清末的冯桂芬曾经指出,清朝中期沿长江而下之米每年接济江浙一带实数可达三四千万石。[14](卷10《通道大江运米运盐议》)在粮食的运销过程之中长江流域逐渐形成了多层次的粮食供销市场,明中后期九江、芜湖、无锡、镇江等“四大米市”应运而生,并在清康乾之际十分兴盛。

此外,鄱阳湖流域所产夏布、纸张、瓷器的外运,洋广杂货由大庾岭商路入赣江出鄱阳湖转中原地区,江南地区的丝绸、棉布上溯长江至湖广、川滇,山陕川楚湘皖商货输入江西等均需途经九江,九江已然成为长江流域最重要的商品流通枢纽,发挥着连接长江上游的湖北、湖南,下游的安徽、江苏以及江西省内部水运要害之地的功能。“吴楚、巴蜀、滇黔、百粤之货毕集,日无虑千百艘”[6](卷2《山川略·水利》),就是真实的写照。

二、海关初期:九江在长江流域贸易链中的影响力

1858年,九江依据中英《天津条约》成为长江流域被迫开放的三个口岸之一,同期开放的还有汉口和镇江。1861年,九江英租界设立,同年设立海关,关税由江海关代为征收。1862年12月21日,在总税务司赫德的直接策划下,九江海关开关征税,标志着近代九江海关正式运营,成为中国近代海关中推行税务司制较早的海关之一。因为它不同于原来征收船钞的榷关,又因为它是征收洋货关税和有洋人充当关员的海关,所以,人们便把原来征收船钞的户部关叫做“常关”,而把海关叫做“新关”或“洋关”,而九江也正式进入海关时期。

据1863年的贸易数据记载,洋船运输各埠进出口货物净值中,九江进出口净值为345.6万英镑,占当时各通商口岸总额5905万英镑的5.85%。排在上海、汉口、福州、广州、宁波之后居第6位,高于厦门、天津、汕头、镇江和芝罘等口岸。[15](P121)1864年划定九江海关的征税范围:上至湖北武穴,下至江苏江宁的水面;置江西全境和安徽、湖北部分地区为其腹地。因此,九江海关成立初期,在长江流域的商业贸易链中具有相当的影响力。

其一,九江与长江中下游同类口岸相比聚合优势明显。长江中下游从汉口起始,依次分布汉口、九江、芜湖、南京、镇江、上海等6个通商口岸。按照中心地理论,市场中心在提供贸易服务时存在着空间分布的等级梯度。“当空间足够大,许多较小的市场中心可以同时存在时,等级结构就越完善;……由于形成梯度的各中心点在人口规模、经济活动和空间范围上都不相同,各中心点最终会构成一个等级体系,从小村庄到大都市,从地方市场到全国市场。”[16](P53)相比较而言,汉口和上海无疑是该地区最高一级的经济中心,九江、芜湖、南京、镇江则是次一级的中介口岸,它们商业贸易的聚合力深受上海和汉口的辐射和影响,这种影响往往又受其自身的市场半径以及它们与中心城市的空间距离制约。如果以长江航运里程为空间距离,汉口至上海之间约为1040余公里,口岸间的彼此距离是:汉口至九江是230公里,九江至芜湖是370公里,芜湖至南京是100公里,南京至镇江是70公里,镇江至上海是270公里。仅就市场半径而言,南京、芜湖和镇江彼此之间均在100公里以内,九江在230-370公里,存在着更大的聚合空间。这从进出口贸易数值上可以体现,如表1:

表1 1900—1933年长江中下游口岸贸易额比较表 单位:海关两

1900—1933年,九江进出口贸易总额达13.95亿两,比芜湖、镇江、南京分别多出3.1亿多两、4.7亿多两、5.9亿多两。由此可见,离中心城市越近,市场介入机会就越少,辐射力也大幅降低。九江离中心城市相对较远,存在较大的辐射空间和市场机会。作为长江流域次一级的经济中心地,九江口岸的聚合力比芜湖、镇江和南京更有优势。

其二,九江在长江流域存在着较为广阔的市场空间与腹地范围。九江地处赣鄂皖三省交接处,按1876年《烟台条约》规定:“至沿江安徽之大通、安庆,江西之湖口,湖广之武穴、陆溪口、沙市等处,均系内地处所,并非通商口岸,按长江统共章程,应不准洋商私自起下货物。今议通融办法,轮船准暂停泊,上下客商货物,皆用民船起卸,仍照内地定章办理。”[17](P349)该条约规定实际上是置安徽的安庆和大通、湖北的武穴、江西的湖口为九江的寄航港,其进出口贸易均需通过九江港来完成;九江海关十年报告称:九江的进出口贸易行情在很大程度上决定于武穴、大通和安庆等地的市场状况。[18](第152册,P200)由此可以推断,九江辐射范围不仅包括江西,也包括安徽、湖北部分地区。贸易史资料记载:九江的洋布除通过南昌销往鄱阳湖流域外,“次一个最大的销售市场为安徽省会安庆,1874年运往该处洋布为45,510匹;1873年为32,392匹”[19](第2册,P827)。九江的一些商业流通机构也以赣鄂皖三省周边为销场,如1916年在九江开设的谭德和纱布庄,掌握了安徽、湖北一带乡村纺织品市场需求信息后,立即与九江兴中纱厂签订经销棉纱合同,迅速把棉纱推销到安徽宿松和湖北黄梅一带,并在湖北武穴开设分店,影响遍及皖鄂周边地区。[20](P21)

其三,九江提供的商业机会对周边的人口有一定吸引力。晚清政府《政治官报》记载:“九江商埠,当扬子江之中枢,为上下游之枢纽,船舶营运,舳舻相接,与湖北之汉口,山东之烟台情事相同,允宜设立商务总会。”[21](P4)“该会区域界线,下至镇江,上抵湘鄂岳州、宜昌等处,包举五省,沿江数千里,联络节制。”[21](P8)从这段文字中,我们可以知道:一方面,九江在长江流域贸易地位很重要,可以和汉口相提并论;另一方面九江商业圈影响的区域范围,下游至连接大运河的镇江,上游达湖南岳州、湖北宜昌等地,包括了湖北、湖南、江西、安徽、江苏这五个长江流域的省份,为这些省份的人民带来许多商业、就业、就学机会,形成对周边人口和资金的吸附。“浔地居民中,外县人甚多,至苏、浙、皖、鄂、闽、粤诸省人,皆在此经营商业。”[22](第5章《居民》)另有一份社会调查材料揭示了九江工人所属省别分布,也很能说明问题:在20世纪30年代,九江各业工人总计5934人,其中湖北籍2918人、江西籍2466人,占九江工人总数近90%;其他如安徽270人、河北252人以及另外各省的28人,占九江工人总数的10%。[23]由于经商和营业的关系,九江新式学校对长江流域的生源有很强的吸引力。以教会学校儒励女中为例:从1892—1932年,儒励女中总共记载毕业生173人,其中来自江西73人、湖北55人、江苏13人、安徽10人、湖南7人、浙江5人、广东4人、山东3人、四川2人、福建1人。[24]可见,九江对长江中下游人口的吸附力还是比较强的。

总之,九江在长江流域的影响力与同期同类口岸相比,其市场空间和腹地范围更大,辐射整个鄱阳湖流域及安徽、湖北部分地区,因此有较大的聚合优势。其进出口贸易总额在长江流域仅居上海、汉口之后,与重庆在伯仲之间。

三、20世纪初九江在长江流域贸易地位渐趋下降

晚清长江流域的开放大体从下游至上游渐次推进。1842—1905年,长江沿岸共开放了上海、镇江、南京、芜湖、九江、汉口、长沙、沙市、宜昌、万县、重庆等11个条约口岸。其中上海、镇江、九江、汉口、重庆和芜湖等6个口岸设有英、美、俄、法、德、日等国的11个租界和一块公共通商场,成为全国开放程度最高的地区。随着长江流域口岸的逐步开放,全国贸易重心亦相应地发生位移。上海和汉口等中心城市迅速崛起,九江的位势开始发生转变,从传统的货物调剂中心逐渐走向近代贸易的边缘,其关税额和贸易额在全国通商口岸中的比重逐渐下降。

其一,长江流域贸易中心城市的崛起。1842年,上海开埠,因其江海联通的特殊条件,获得了较大的发展空间。“这个口岸辟埠通商的效果立刻显露,并且还一年比一年显著。上海的出口在整个中国的出口比重原占七分之一(1846年),很快就增长到三分之一(1851年),而在紧接的以后几年中就大大超过全国出口的半数以上。”[25](第1卷,P403)上海开埠后用了10年的时间便取代广州成为全国外贸首港。19世纪末至20世纪初上海置整个长江流域为其贸易腹地,巩固了在中国商业中心的地位。正如《申报》所云:“夫论中国商贾云集之地,货物星聚之区,二十余省当以沪上为首屈一指,无论长江上下,南北两岸,以及内地市镇,皆视沪市如高屋之建瓴,东西各邦运物来华亦无不以上海为枢纽。”[26]海关报告亦载:“中国商人一年甚于一年地倾向于把上海作为中国北方贸易的商业中心,他们把北方沿海港口和内河港口只是作为货物的上岸地点来使用,而这些货物又是为满足那些地区的直接需求所必需的。现在中国人最大的商业机构几乎都设在这里。”[27](P34)

汉口与九江同期开埠,1861年英国率先在汉口建立租界,至1907年,德、俄、法、日先后在汉口建立租界,在汉口镇下游的长江岸边形成长达4公里,面积达3000亩的外国租界区。1901年,外商开办的各种洋行达76家,1905年为114家,1917年增至160家,外商开设的各种工厂也达50来家。外国洋行几乎垄断了汉口进出口业务和替代工业品的生产。在这种情况下,汉口的对外贸易迅速发展。1902年对外贸易总值达1亿两,1910年超过1.5亿两,1916年超过2亿两,远远超过天津、广州,成为仅次于上海的全国大都会。[28](P2-5)

九江处于上海与汉口两大贸易圈之间,其有利的一面是左右逢源,上可溯汉口,下可接上海,对其物流极为有利;不利的一面主要表现在上海与汉口等对其腹地的争夺和挤压,使九江对外贸易的张力受到影响,且受上海与汉口等辐射,逐渐呈边缘化趋势。

其二,九江直接进口贸易数额很少,影响力大大降低。由于上海、汉口等贸易中心城市的崛起,九江出口的土货和进口的洋货贸易大多依赖中心城市的转口进出口或复出口来完成,自身直接进出口贸易数额很少。首先以洋货进口为例,据相关贸易数据记载:1904—1932年期间,九江进口货物值在1200-3000万两不等,直接由外国进口货物的数值从5830两至385.7万两不等,占当年总进口货物权重的0.05%-12.47%之间[29](P113-114),90%以上是依赖其他口岸转口进口,形成九江的进口贸易对上海、汉口等贸易中心城市的依赖。其次,以土货出口为例:1900—1933年,九江出口土货数值从800余万两上升至2840万两,总体趋势是逐年增长;但直接出口国外的最高值为1910年的9.13万两,仅占当年出口货物净值的0.56%[30](P148-149),外国洋行几乎不直接从九江购买土货。九江土货直接出口数量少,转口量大,且大部分是以上海和汉口为出口或复出口来完成。这意味着:一方面九江作为通商口岸对外的影响力在下降,自主调控的功能不强,对贸易中心城市的依赖性在加强;另一方面,九江与世界的经济联系在很大程度上是通过对上海和汉口的开放来实现,九江受世界经济的影响,也是通过上海和汉口的市场传动来感应,但由于九江与上海等贸易中心城市经济交往的不对称性,造成了经济一定程度的边缘化。

其三,九江在长江流域贸易链中的位次逐渐下降。传统社会,九江是长江流域货物调剂中心,与全国主要的榷关相比,九江关的税收增长速度是最快的,且居重要位次。据清人王庆云所著《石渠余记》卷6《纪关税·直省关税表》记载,道光时期户部所辖24关之关税定额如下:粤海关为84.91万两,九江关为53.93万两,芜湖关为22.99万两,江海关为6.60万两;九江关之关税额在长江流域居第1位,它分别是芜湖关的2.35倍,江海关的8.17倍,即使在全国24个户部关中,也仅次于粤海关而居第2位。

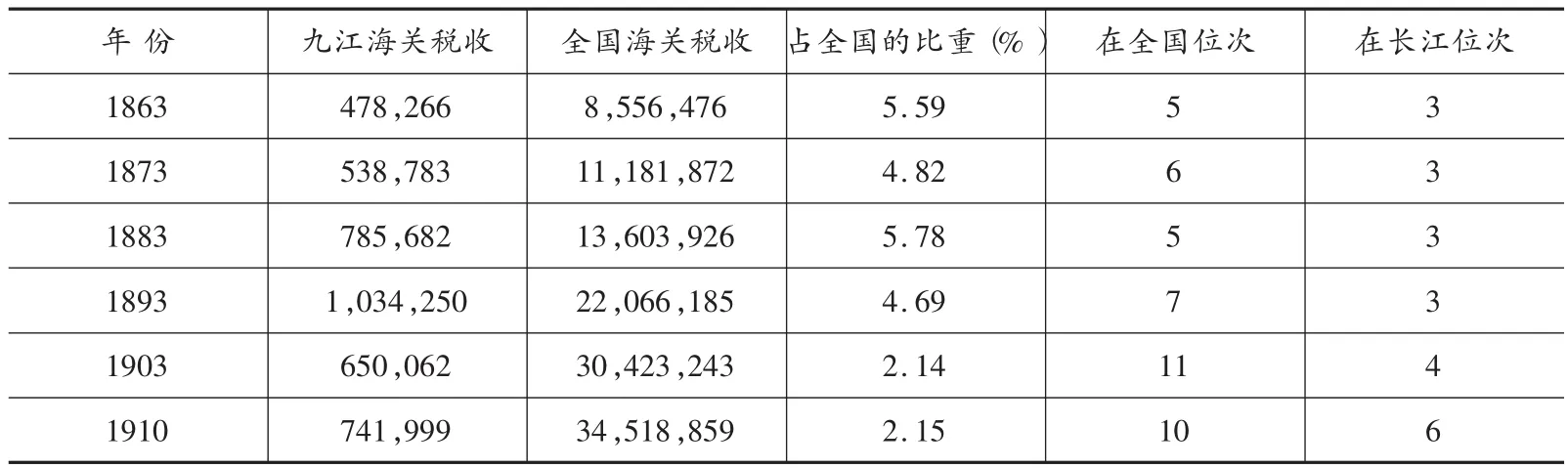

近代开埠以后,全国市场性质发生根本性的变化,由国内贸易为主体的流通格局发展成中外交流为主体的国际贸易格局。在长江流域,上海和汉口等中心城市崛起,九江的贸易地位也在发生根本性的变化。体现在关税收入总量与位次不断下降,如表2所示。

表2 1863—1910年九江海关税收额与位次趋势表 单位:库平两

1863—1892年,九江海关税收额占海关税收总额的5%左右,在全国海关中位于江海关、江汉关、粤海关、闽海关之后居5-6位,与浙海关在伯仲之间,彼此税收额亦十分相近;在长江各海关中排在江海关和江汉关之后位列第3位。1893—1910年九江海关税收额则呈大幅下降之趋势,在全国的位次逐渐下降至第10位;同样,在长江流域的位次也逐渐降至第6位,落后于镇江海关、宜昌海关、芜湖海关,下降趋势十分明显。这意味着九江作为通商口岸对外的影响力下降。造成这种局面的原因主要有如下几个方面:

九江租界的功能单一,“不自觉的工具”作用较小。九江租界在建立之初面积仅150亩,且一直没有拓展,租界中除了英国领事馆和一些外商机构外,只有教堂等生活服务设施,是纯粹的小型外侨居住区。它一方面反映了九江租界的社会功能单一,对九江城市的建设与发展影响不大;另一方面也反映了近代九江开放的局限性,在吸引外资方面不具优势,据陈真等编《中国近代工业史资料》的数据显示,英国和美国在华投资设厂分别是200家和109家,主要集中在上海、天津和汉口,九江居然没有一家。

市场空间越来越小,竞争压力越来越大。上海与汉口在长江流域的崛起,限制了其他口岸的发展势头。九江处在两大中心城市辐射圈内,市场空间和腹地范围受到挤压。以航运业为例:“各外轮开行扬子江轮时,初仅有上海至汉口之长江班一路耳。然在最初之时期内,往来之停靠轮码头亦仅镇江与九江两埠耳。其后因沿线之货日多,内地之交通渐开,而各外轮,又陆续在南京、通州、泰兴、江阴、仪征、大通、芜湖、安庆、湖口、武穴以及黄石港等处,添加停靠轮处,或建码头或立趸船,所以扩充航业,而便行旅者也。”[31]各处停靠码头的兴建,使九江货物集散功能受到极大的制约,经济腹地也被削夺。

九江口岸的腹地——鄱阳湖流域的经济支撑也在不断下降。明清时期,广州独口通商,鄱阳湖流域凭借优越地理区位和水运条件,过境贸易十分繁荣,社会经济不断发展,给当时的九江口岸贸易有利的腹地支撑。近代开埠以后,由于商路的变迁和流通格局的变化,鄱阳湖流域过境贸易的繁荣局面也不复存在,社会经济在全国的地位呈现边缘化趋势。九江作为鄱阳湖流域唯一的对外通商口岸,自然也难逃边缘化的厄运,实时事所然也。

四、简短的结论

九江从常关到海关,经历了明清时期因贩运贸易而兴起的国内商业化浪潮和晚清开始因中外交流而起的国际商业化浪潮,在长达五个世纪的时间里,九江城市的贸易地位有起有伏,呈波浪式发展。我们通过九江从常关到海关角色变迁的分析,可以得出如下几点结论:

其一,常关时期,全国的商品流通经历了由明朝以京广大水道为中轴的南北纵向贸易路线到前清以江南和长江流域为主体的东西横向路线的转换。九江恰巧处在这两条商路的交接处,其区位优势得予释发,逐渐成为长江中下游商品流通链中的重要枢纽,成为享誉全国的“三大茶市”和“四大米市”之一,这在传统的商业城市中是独一无二的。

其二,海关初期,九江在长江流域贸易链中具有相当的影响力。随着长江流域逐步开放,九江的区优位势逐渐丧失,东受上海制挈,西临汉口挤压,再加上随后开埠的芜湖、长沙等口岸对其腹地的分割,使九江的市场空间和腹地范围越来越小,导致其贸易额和关税额在全国通商口岸中的比重呈下降之趋势,逐渐边缘化,错失了成为长江中心城市的机会。

其三,九江面江背湖的特殊位势,使九江担负着双重角色的城市功能,即九江既是鄱阳湖流域的九江也是长江流域的九江。从常关到海关,其城市功能的发挥在鄱阳湖流域从传统的边缘逐渐走向近代的中心,在长江流域却从传统的中心走向近代边缘。在日益扩大的世界市场背景下,这种角色错位使九江丧失了在长江经济链的发展优势,这从整体上是不利于鄱阳湖流域社会经济的发展。江西要崛起,九江在长江流域的位势尤其不可忽视。

注释:

①本文的“常关”,指近代海关出现之前的榷关总称。高柳松一郎《中国关税制度论》认为:“常关税为中国固有之最古的内国关税。要而言之,除外人管理之海关以外,凡以关名之征税机关,均应包括于今之常关中者也。”此言极是。相关的研究有:松浦章 《清代九江常关与民船的航行》(1993),许檀《清代前期九江关及其商品流通》(1998),廖声丰《清代常关与区域经济研究》(2010)等。