重庆工夫红茶发酵工序条件初报

杨娟, 袁林颖, 李中林*, 钟应富, 罗红玉, 张莹, 邬秀宏

( 1.重庆市农业科学院茶叶研究所,重庆 永川 402160;2.重庆市茶叶工程技术研究中心,重庆 永川 402160 )

重庆是茶树原产地之一,茶产业基础好,是我国出口红茶的重要生产基地。 茶业已成为优势区县的支柱产业和实现农村就业、 农民致富增收的重要途径。 重庆茶区大多分布在山区, 生态环境好,无工业污染,光照条件好,具有加工工夫红茶的良好基础。 近年,重庆红茶产业发展有所推进,加工装备水平有所提升,市场容量有所扩大,重庆工夫红茶具有外形紧结、乌黑油润、汤色红艳、香气高甜、滋味浓醇、叶底红亮的优异品质特征,越来越受到消费者的青睐。但因重庆地区主产绿茶,且春季气温回暖早,夏季温度高,空气湿度大,多数茶企仍采用自然发酵的方式生产工夫红茶,发酵过轻或过度情况时有发生,影响品质稳定。发酵是红茶品质形成的关键工序, 发酵温度及程度是影响发酵质量的重要因素, 也是红茶研究中的热点。 方世辉等[1]研究表明,红茶发酵温度以22~28℃为宜。 而郭桂义等[2]以信阳红为例指出,发酵温度以24~25 ℃为宜, 叶温则保持在30 ℃以下为佳。赵和涛[3]曾指出采用适当高温发酵能提高茶叶的香气,文中还提到印度研究红茶发酵时发现,叶温在30~32 ℃时,香气相关的酶促反应激烈,生成的芳香物质多。 而适宜重庆工夫红茶生产的发酵工序研究还未见报道。因此,文章就重庆工夫红茶发酵温度及发酵过程中工夫红茶的品质变化进行了研究, 探讨重庆工夫红茶发酵条件与品质形成成因,以期为重庆工夫红茶生产提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

鲜叶原料来自重庆市农业科学院茶叶研究所科技示范茶园, 于夏初采摘蜀永1 号茶树品种鲜叶,采摘标准为1 芽2 叶。

1.2 仪器与设备

红茶加工器械:萎凋槽(雅安市名山区山峰茶机有限公司);6CR-55 型揉捻机(雅安市名山区山峰茶机有限公司);6CFJ-1B (发酵机福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司);6CH-54 型茶叶烘焙箱(福建安溪兴民茶叶机械厂)。

品质分析仪器:电子分析天平(沈阳龙腾电子称量仪器有限公司);电热恒温鼓风干燥箱(上海齐欣科学仪器有限公司);HH-2 数显恒温水浴锅(常州滇华仪器有限公司);CR410 便携式色差计(柯尼卡美能达(中国)投资有限公司);UV-1901分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司)。

1.3 试验方法

1.3.1 加工工艺流程

原料按工夫红茶加工工艺进行加工, 工艺流程:鲜叶→萎凋(8 h)→揉捻(120 min)→发酵→干燥(100 ℃)。

1.3.2 不同发酵温度对红茶品质影响

采用同一萎凋、揉捻工序,揉捻叶于发酵盘中厚度10 cm,设置不同温度(25±2 ℃、30±2 ℃、35±2 ℃)条件的发酵机内发酵2 h 及3 h,比较同一发酵时间的发酵叶叶象及发酵3 h 成茶感官品质。

1.3.3 发酵过程中红茶色泽及品质变化

采用同一萎凋、揉捻工序,发酵室中发酵(湿度95%),发酵温度来自于发酵温度试验的较适参数,于加工过程中取揉捻叶、发酵45 min 叶样、发酵90 min 叶样、发酵135 min 叶样、发酵180 min叶样、成茶样。过程样取样后用80 ℃烘干待测。比较发酵过程中发酵叶的L、a、b 值变化, 测定各样品主要生化成分、色素含量,比较成茶感官品质。

1.4 检测方法

茶多酚含量测定依据GB/T 8313—2008;氨基酸含量测定依据GB/T 8314—2013;咖啡碱含量测定依据GB/T 8312—2013;水浸出物含量测定依据GB/T 8305—2013; 蒽酮比色法测定可溶性糖含量,茶黄素、茶红素、茶褐素采用系统分析法[4]。

色泽检测: 采用便携式色差计测定发酵叶色泽,三点测定,每点重复3 次。 选择Lab 色泽模式表示。

1.5 茶叶审评方法

由3 位高级评茶员,按GB/T 23776—2018《茶叶感官审评方法》进行密码感官审评。

2 结果与分析

2.1 不同发酵温度对红茶品质的影响

2.1.1 不同发酵温度下发酵叶叶象变化

发酵温度是影响发酵速度、 发酵质量的重要因素。 发酵叶叶相的变化是发酵叶内含成分转化在外观上形成的反映, 在判断发酵程度上具有重要的参考价值。 从表1 可以看出,25 ℃条件下发酵,叶色转变缓慢,发酵3 h 后青条仍较多,发酵速度慢;30 ℃条件下发酵3 h 后,发酵叶约70%变橙黄,梗已变红,花果香显,发酵速度较快;35 ℃条件下发酵2 h 后叶色变化明显, 已有约60%变橙黄,且梗变红较多,发酵速度快,但3 h 后叶色偏暗,香低,发酵程度过重。

表1 不同发酵温度下发酵叶叶象的变化Table 1 Changes of leaf image of fermented leaves under different fermentation temperatures

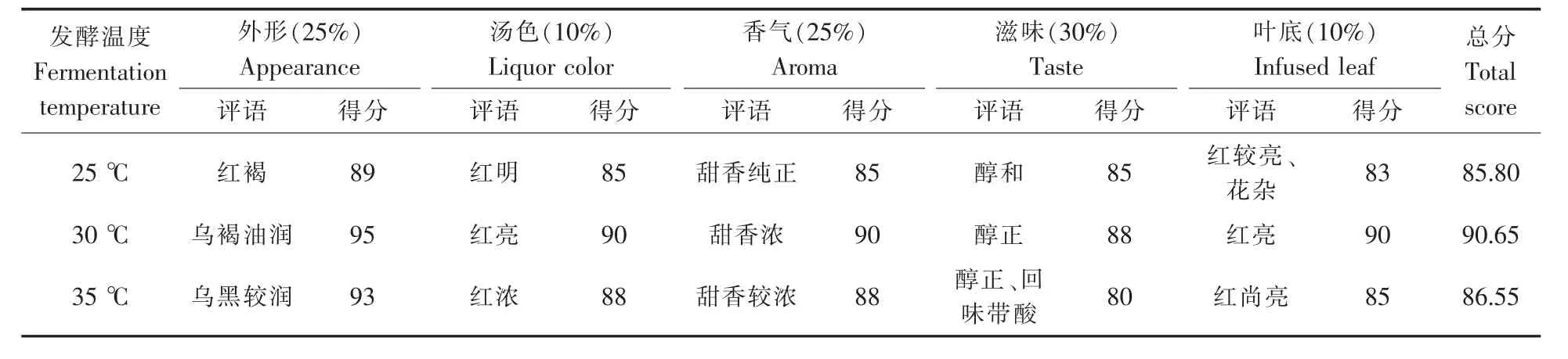

2.1.2 不同发酵温度所制红茶感官品质比较

从表2 可以看出,25 ℃发酵3 h 色泽红褐、滋味醇和,但叶底稍显花杂,说明发酵程度不足。30℃发酵3 h 干茶色泽乌褐油润,汤色红亮、香气浓甜、滋味醇正、叶底红亮,综合得分最高,达90.65。35 ℃发酵3 h 干茶色泽乌黑较润,汤色红浓,香气较浓、滋味回味带酸,说明发酵稍过度。综上,发酵温度30 ℃较适合红茶发酵,发酵速度适中,发酵程度易掌握。

表2 不同发酵温度所制红茶感官品质比较Table 2 Comparison of the sensory quality of black tea produced under different fermentation temperatures

2.2 发酵过程中红茶色泽及品质变化研究

Lab 色彩模型是由国际照明委员会 (CIE)于1976 年公布的一种色彩模式,由亮度(L)和有关色彩的a, b 三个要素组成[5]。 L 表示亮度,a 表示从红色至绿色的范围,b 表示从黄色至蓝色的范围。 从表3 可以看出,发酵过程中发酵叶色泽Lab值变化明显,干燥样Lab 值变化不大。发酵叶L 值随着发酵时间的延长而不断变小, 说明发酵叶亮度在不断变暗;a 值则由负值向正值不断增大,但经干燥后,水分降低,a 值反而变小;b 值则跟L 值变化趋势一样, 说明发酵叶在发酵过程中逐渐由绿向红转变。其原因在于发酵过程中,由于揉捻后叶细胞破碎,导致酶类与多酚类物质结合,在水和氧气的介导下发生酶促氧化作用, 生成有黄色或橙色的茶色素类物质, 同时色素类物质又相互转化,与氨基酸、咖啡碱等发生复杂的氧化聚合反应生成更复杂的有色物质。

从不同发酵时间的发酵叶烘干样来看,L 值差异不大, 未发酵叶干燥样L 值高于发酵后的干燥样;a 值和b 值组成的色度,结合审评来看,干茶颜色差异不大,但油润度有所差异,发酵0 min 干燥样与成茶样色泽差异不大, 可能是因为干燥过程中,发酵叶在叶温升起的过程中,酶未失活前与多酚类的酶促作用仍在进行,因此,发酵0 min 干燥样外形色泽现红色。

2.3 发酵过程中红茶生化成分的变化

从表4 可以看出,随着发酵时间的延长,茶多酚含量呈下降趋势, 这与多酚类物质在多酚氧化酶的催化下,很快被氧化成邻醌,进而聚合成联苯酚醌,联苯酚醌很不稳定,一部分还原形成双黄烷醇类,一部分氧化形成茶黄素、茶红素类而减少有关[6]。 氨基酸含量在发酵过程中呈降低趋势,发酵180 min 时最低,这与赵和涛[7]、方世辉等[1]的研究结果基本一致, 可能是由于氨基酸与邻醌及其他物质作用而形成有色物质, 或氨基酸降解后通过脱氨和脱羧作用, 形成苯乙胺和苯乙醛等芳香物质的消耗大于蛋白质降解成氨基酸的积累造成的。

表3 发酵过程中发酵叶及其干茶Lab 色泽变化Table 3 Changes in Lab color values of fermented leaves and dry tea during fermentation

可溶性糖含量有升有降, 发酵0 min 烘干样中含量最高,为3.46%。 这与发酵过程中双糖和多糖水解及单糖氧化转化有关; 干燥过程中的变化与糖类物质的热裂解造成的增加, 焦糖化反应及糖氨缩合反应等造成的减少有关。 咖啡碱含量呈先降后升的波浪型变化趋势,发酵45 min 时含量最低,为4.41%,其含量变化也与氨基酸及色素类聚合与解离反应的程度有关。 茶汤物质感的强弱一定程度上来源于水浸出物含量的多少, 试验中水浸出物含量同咖啡碱含量变化一致, 发酵135 min 含量最高,达39.35%。

茶色素是红茶茶汤及外形色泽呈现的主要物质,同时也是影响茶汤滋味形成的重要物质。茶黄素含量随着发酵时间的延长而增加, 成茶中含量最高,为0.5%;茶红素发酵0 min 的烘干样最高,为1.96%,发酵90 min 样含量最低,为1.15%;茶褐素随着发酵时间的延长呈增加趋势, 成茶中含量最高,为1.94%。 这与茶多酚类酶性氧化形成茶黄素、 茶红素, 茶黄素亦可受偶联氧化形成茶红素, 茶红素进一步氧化聚合形成茶褐素等系列复杂反应有关。

表4 不同发酵时间工夫红茶生化成分变化Table 4 Changes of biochemical components of Congou Black Tea with different fermentation time

2.4 不同发酵时间红茶感官审评结果比较

从表5 可以看出, 不同发酵过程中取样制成干样后,其干茶色泽变化不大,但汤色变化较大,成茶汤色红艳,甜香较浓,滋味醇和,叶底红亮,总体得分最高,达92.05;结合生化成分来看,成茶中茶多酚含量最低,氨基酸含量较高,咖啡碱含量较低,可溶性糖含量较高,茶黄素含量达到最高,说明滋味成分比例较佳,发酵3 h 程度合适。 实验所选品种为蜀永1 号, 但不同品种的鲜叶原料发酵力还有所差别。因此,不同品种原料在发酵过程中还要注意品种的差异, 尽量掌握好不同品种原料的最适发酵时间及程度。

表5 不同发酵时间工夫红茶感官审评比较Table 5 Comparison of sensory evaluation of Congou Black Tea with different fermentation time

3 讨论

3.1 不同发酵温度对红茶品质的影响

发酵温度是影响红茶发酵速度及质量的重要因素。 温度过低,多酚氧化酶、过氧化物酶等活性弱,内含成分转化进展缓慢,发酵时间长,易导致红茶香低、味淡、色暗。温度过高,不但会加速多酚类氧化,茶红素、茶褐素迅速增加,还会使酶蛋白与氧化了的多酚类结合形成不溶性复合物, 不利于红茶品质的提高。实验得出,在重庆地区加工工夫红茶,温度30 ℃条件下,发酵速度较快,效果较好,程度易掌握,制成的红茶品质较佳。因此,在重庆地区,温度偏低的早春或温度偏高的夏暑,应采取空调室发酵或控温控湿发酵, 以利于红茶发酵的适度掌控及最终品质的形成。

3.2 重庆工夫红茶发酵过程中色泽的变化

工夫红茶发酵过程中, 色泽往往作为判断发酵适度与否的直接感官指标之一, 但由于制茶经验、感官差异、光线等原因,往往影响发酵适度时间的判定。杨娟等[8]曾研究得出工夫红茶茶汤Lab值与其审评得分呈极显著相关,而茶汤Lab 色泽变化与发酵过程中Lab 色泽变化均源于发酵时茶色素的生成。 因此,通过量化色泽参数判定发酵程度具有重要的生产指导价值。 实验可得出,在发酵过程中, 发酵叶L、b 值随着发酵的进行呈不断降低的趋势, 而a 值则呈不断上升的趋势,发酵前段时间因氧化反应剧烈,变化幅度加大,后逐渐趋于稳定。 蜀永1 号1 芽2 叶发酵叶在L、a、b 值分别约为27.53、6.11、13.92 时发酵程度较为适宜。

3.3 重庆工夫红茶发酵过程中主要生化成分及品质的变化

生化成分是组成茶汤滋味的物质基础。 随着发酵的进行,茶多酚、氨基酸含量不断下降,咖啡碱、可溶性糖、水浸出物时升时降,至成茶有所降低;茶黄素、茶褐素呈不断增加的趋势,茶红素则呈波浪型变化趋势。从感官审评看,随着发酵的进行,品质愈来愈好,汤色、滋味、叶底等因子均呈现较好的变化趋势,但香气到后期有所减弱,可能是因为长时发酵造成了香气前体物质过多的消耗。因此,若工夫红茶有做形工序,应适当缩短发酵时间,避免后发酵带来对品质的不良影响。

综上,经试验研究得出,采用蜀永1 号加工的重庆工夫红茶,发酵温度在30 ℃条件下,发酵3 h品质表现最好。