人类学视角下的纪实摄影思路

田荣军

2010年,珠海市与四川凉山州缔结了东西扶贫协作关系,用我国东南沿海地区的优质经济和文化资源对口帮扶西南地区,目前已经取得阶段性成效。在双方签订的推进“五个一批”计划中,“组织一批摄影家、美术家来凉山采风,更好地宣传、推介凉山”,就是文化帮扶方面的具体措施。在这样的背景下,吴晓鹏、何庆明、刘建明三位摄影人的《事·相—布拖彝人纪实影像展》,既是这次东西扶贫协作关系的一次具体实现,也是让外界了解大凉山彝人社会的一次良好契机。

为了真实准确地展现彝人社会,他们选择了用纪实摄影这种最具还原生活特性的的艺术手法。在近五年的反复深入大凉山彝区的拍摄中,他们的镜头触及到彝人生产生活的不同领域,最终取得了丰硕的艺术成果。

《事·相—布拖彝人纪实影像展》的艺术效果是令人震撼的。我们从中可以解读到三位摄影人内心诚挚的人文关怀和责任担当精神,以及有关于命运和生存的思索。当然,艺术效果的好坏与其所采用的艺术理念、艺术手法有着密切的关系。因而在这次展览背后所隐藏的方法论意义,即三位摄影人在纪实摄影拍摄中的一些新思路,尤为值得关注。

纪实摄影从其诞生之日起,其理论定位就不是机械、简单地记录、复原生活,而是要有摄影家的主观倾向和人文使命,要体现摄影家对社会、人生的思考和责任。在这一前提下,摄影者对社会和生活的感知力,或者说是观察力和观察方法的不同,就决定了纪实摄影“纪实性”的传达效果,从而也影响了摄影者主观意愿的表达。纪实摄影经过一个多世纪的发展,从理论、器材、技巧等方面已经积累了不少成熟的经验。然而也应该看到:某些器材和技巧的进步并非增强了纪实性的表达。在客观上,由于诸多因素限制,一位摄影人的“眼见”,并一定就是生活中的“为实”。这里面有着深刻而复杂的原因。既有在功利目的驱使下的文化猎奇心理,即浮光掠影的“采风式”心理;也有因地域、语言、文化不同造成的沟通不便,还有居高临下式的文化贵族心态。因此,如何克服这些不良因素,运用具有实际效力的观察力和观察方法,达到真正意义的“纪实”性,就成为纪实摄影的绕不开的命题。

在这种情况下,吴晓鹏、何庆明、刘建明三位摄影人在四川大凉山进行的彝人纪实摄影,我以为具有一定的方法论意义,即如何做到这种真正“纪实”的表达。他们在拍摄中,不自觉地使用了一些当今学术界流行的人类学田野调查的理念和方法。这种理念和方法,就是具有实际效力的观察力和观察方法,从而使他们的作品能夠展现出彝人生活的“原生态”。具体来说,表现在以下方面:

首先,选择布拖县来拍摄,符合人类学田野调查对典型调查地域的要求。布拖县是大凉山彝族聚居的腹心地带,曾是土司属地,这里保留着大凉山彝族最原始、标准的生产生活状态,以及丰富的文化习俗传统。

其次,拍摄的频度和时间,虽然做不到像人类学田野调查那样的密度和长度,但已经具备了田野调查的某些特征。他们的拍摄不是偶一为之、蜻蜓点水,而是深思熟虑后的细致安排。在近5年的拍摄中,他们会合理安排和分配时间,能将不同季节出现的生产、生活、民俗活动全面拍摄下来。这在展览中也能看出来:影像以“众生相”“生产生活”“民俗文化”作为区划,这样的做法与人类学基本吻合。其优点是可以从不同的角度剖析、深入彝人社会,让人觉得条缕清晰,印象深刻。

再次,他们着眼于真正的“进入”。人类学田野调查是一项极为辛苦的工作,要想真正“进入”所调查地区,是很不容易的。这包括客观和主观两方面原因。客观上,调查人员会因为生活习惯、饮食、地理、气候等诸多原因不能深入和长期驻扎在所调查区域,因而浅尝辄止,没有得到第一手资料。主观上,则是居高临下式的心态,没有真正尊重所调查区域的文化和习俗,因而“视而不见”,捕捉不到真正的信息。吴晓鹏、何庆明、刘建明三位摄影人克服了生活、气候、饮食的诸多不便,长时间深入彝寨与彝人零距离接触。他们尊重当地人的生产生活习俗,无轻视的心理,也没有安排、诱导乃至“导演”彝人的生产生活,只是用镜头做忠实的记录。曾有一位向导很热心地带他们去拖觉镇石咀村拍摄彝族传统的“口口酒”。但在现场他们发现这是一次为电视节目而精心安排的“表演”,参与者都是“演员”,也没有那种节日欢快的气氛。这样的“民俗”,虽然在时间、地点、参与者等方面都正确,但在人类学田野调查来看,它明显有外界干扰的因素,不是原生态的文化,不能算是真正的“进入”,因此他们放弃了这次拍摄。同样,对于很多摄影人非常看重的彝族火把节,三位摄影人也抱有自己的态度。火把节是彝族最为隆重的民俗活动,相当于汉族的农历春节。许多民俗活动如选美、斗牛、斗羊、摔跤、跳火把等都会在节日中集中展现。三位摄影人放弃了对西昌市和布拖县里的那种文艺展演式的拍摄,专程到偏僻的俄里坪乡拍摄原生态的火把节。但其实,他们的兴趣也并不在火把节的民俗表演上。当来自全国各地的摄影人蜂拥而上将镜头对准那些青春靓丽的选美队伍、彪悍矫健的摔跤青年、凶猛激烈的斗牛斗羊时,他们却将镜头对准了围观的群众、摆摊的商贩、调笑的青年男女这些平凡而朴素的场景。如果说火把节是彝人展示给外界的一件华丽耀眼的外衣,那它并不能代表彝人的全部生存状态,这外衣包裹下的,才是彝人最真实的生活。这样的影像在平凡中显示出震人心弦的力量,而非满足一时的眼目之欲。因此,深入到彝区第一线,看到了原生态的场景,并不意味着就是“进入”。只有用某种合适的心态和方法“进入”,才是真正的“进入”。

最后,三位摄影人始终保持着平等、客观和理性的心态,而非是猎奇、“拯救”、居高临下式的文化心态。在国内其它一些表现大凉山彝人的纪实摄影作品里,对彝人生存状况的关注成为一种较为普遍的现象。这种关注一般以表现贫困、生存的艰辛和生命力的顽强为特征,作品中流露出的悲悯感非常强烈。的确,由于历史习惯、生活习俗、观念、环境、交通等诸多因素的制约,大凉山与外界相比仍然显得不够发展,这是客观现实。但也要看到,经过多年的努力,进入21世纪的彝人也在政府的引领下努力顺应时代潮流,不断在积极改变自身境遇,这也是客观现实。然而,当前很多人并非能同时看到这两方面的客观现实。有的是单一聚焦贫困、展示贫困,企图“拯救”彝人;有的是文化猎奇心态,以暴露彝人的贫困哗众;更有甚者利用彝人的贫穷谋一己私利,“消费”贫困。这些先入为主的态度和动机,都会造成对大凉山彝人社会的误读。

大凉山彝人的生存状况无疑也是吴晓鹏、何庆明、刘建明三位摄影人的重要创作动机之一。但他们并没有被那种悲悯情怀所左右。他们去除了很多情绪化因素,以理性客观的态度和历史发展的眼光去面对彝区。他们不回避大凉山贫困的现实,但也在努力传达彝区在多年发展中生存状况改善、现代文明气息增多这一现实。如有的作品中可以看到新建的砖瓦房,缀满玉米的墙壁,以及具有现代气息的洗衣机;有的作品里展示了“农民生病不用愁,合作医疗解忧愁”“向贫困宣战,一起努力”等标语;有的作品里则是彝人们安适地聚在时髦的美发店里烫染头发;有的作品里熙攘的街道上电线杆林立,国家领导人的照片颇为醒目;有的作品里彝族青年身上穿着印有美国星条旗图案的T恤等。这种客观的态度,有助于我们了解到真实的大凉山彝人社会。

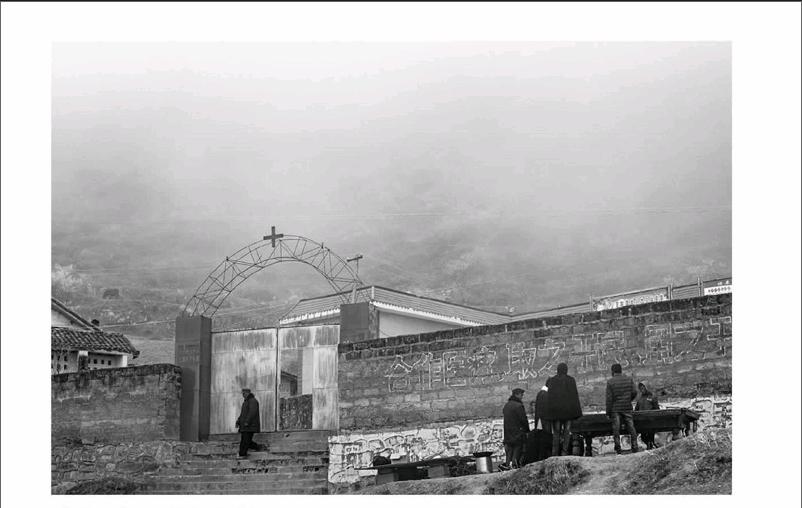

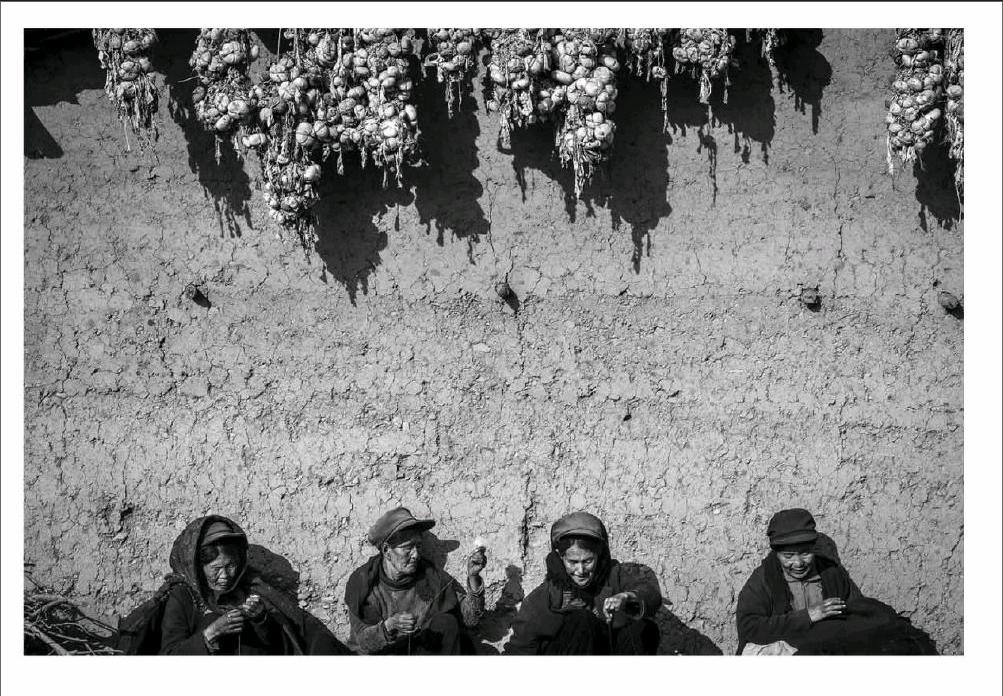

同样,如果用理性、平和的心绪来观照,一种具有诗意的温暖感也会淡淡笼罩在大凉山。在一些作品里,我们可以看到清晨薄雾中赶脚的农人、辛勤纺织的农妇,匆匆奔丧的盛装妇女,以及全村人围坐吃“坨坨肉”等平凡而真实的情景。作者在这里并不想疾呼或怜悯什么,而是简单地在挖掘平凡生活中蕴藏的诗意的美。

将人类学的方法和理念融入纪实性摄影,并不意味着将纪实摄影变为人类学的附庸,或成为人类学田野调查的影像资料。毕竟,纪实摄影有其作为艺术的特征。它的视角是用艺术的、美的影像来揭示生活,而不是那种冷冰冰的逻辑推演。但从另一方面来看,借鉴人类学的方法和理念,对纪实摄影来说可以排除很多主客观因素的干扰,直达生活的真实和本质,这也许就是吴晓鹏、何庆明、刘建明三位摄影人带给我们的最终启示。

(作者单位:西安石油大学人文学院)