基于计划行为理论的大学生交通安全行为影响因素研究

沈思婕

摘要:提高大學生交通安全意识,改善其交通安全行为对于降低大学生交通安全事故发生率至关重要。基于计划行为理论,构建了大学生交通安全行为影响因素模型,收集数据验证模型。结果发现,行为态度、主观规范、知觉行为控制对个体交通安全意识及行为都有显著影响。但对交通安全意识,主观规范和行为态度的影响作用都较大;对交通安全行为而言,知觉行为控制最重要。研究结果对交通安全教育的理论和实践者具有重要意义。

Abstract: It is very important to improve the traffic safety awareness and behavior of college students. Based on the theory of planned behavior, this paper constructed the model of influencing factors of safety behavior of college students, and collected the data to validate the model. The results show that behavioral attitudes, subjective norms and perceived behavior control have significant effects on individual traffic safety awareness and behavior. And for traffic safety awareness and safety behavior, the biggest influencing factors are perceptual behavior control. The results of the study are of great significance to the theory and practice of traffic safety education.

关键词:交通安全意识;交通安全行为;计划行为理论

Key words: traffic safety awareness;traffic safety behavior;the theory of planned behavior

中图分类号:X949 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)07-0174-03

0 引言

近年来,各类大学生交通事故时有发生,交通安全意识的薄弱是导致该类问题发生的主要根源。学者们针对个体交通安全意识的影响因素,展开丰富的研究。

宫运华研究了大学生不安全行为形成机理,指出学校安全投入、安全管理、学生的安全意识和家庭因素对不安全行为有直接影响[1]。谭璐针对大学生交通安全现状,阐述了大学生交通安全行为规范的理论依据[2]。田志盾分析了大学生认知能力与安全行为的关系,并对其进行验证[3]。阳存指出人的不安全行为与个人掌握的安全知识水平、安全意识、安全态度与安全技能紧密相关,需要通过反复的行为训练并结合多种教育方法,才能在大学生心理和行为中形成良好稳定的安全行为习惯[4]。戎靖剖析了交通安全意识与安全行为之间的关系[5]。已有研究对于剖析大学生交通安全意识现状做出重要贡献,但大多是定性分析,缺乏对大学生交通安全意识薄弱原因的定量分析和实证探索,无法对大学生交通安全意识的形成机理进行科学剖析。

究竟哪些因素影响着我国大学生的交通安全意识的形成?这些因素是如何影响的?能否在一个相对全面的理论框架内审视、整合这些影响因素,以揭示大学生交通安全意识的形成机理?基于此,哪些措施可以提高大学生交通安全意识,进而提高大学生的交通安全素质,降低交通安全事故率?本研究拟对上述问题展开探究。

1 研究模型的提出

1.1 计划行为理论

1991年,Ajzen在对理性行为模型进行拓展,提出了计划行为理论[6]。该理论研究的核心因素是个体的行为意愿,意愿是决定个人是否进行某种行为的最直接决定因素。个体行为意愿受到行为态度、主观规范和感知行为控制三个变量的影响,它们借由行为意愿的中介作用共同决定行为的发生,如图1所示。国内学者在计划行为理论的研究上无论是深度还是广度和国外的研究还是存在着一定的差距,对大学生交通安全行为意识的研究几乎没有。

1.2 研究假设提出

国内普遍关注中小学的交通安全行为,对大学生的交通安全行为关注较少。本研究借助计划行为理论模型,识别出影响交通安全意识的关键因素。

①行为态度。行为态度是人们基于自身价值观基础上对外界事物的主观感知、综合感性评价和最终认知倾向的表达,是受到主体的价值观来决定的[7]。行为态度通常可以从工具性态度和情感性态度两个方面进行测量。工具性态度包含两层含义,一是指个体关注某一方面问题对自己的利弊分析。情感性态度指的是个体是否乐意去关注某一问题,例如我很乐意去关注交通安全。本研究也主要从这两个方面进行测量。

一般而言,行为态度会影响个体的行为意愿,对交通安全行为的结果评价越高,交通安全行为态度越积极、交通安全行为意愿越高。大学生对交通安全事件的认知、后果预判,以及情感态度,会影响特定交通安全行为的意愿,进而导致不交通安全行为。因此,本研究提出如下假设:

H1:大学生交通安全行为态度对交通安全行为意愿有正向作用。

endprint

endprint

②主观规范是指个体在执行特定的行为时,其他重要的个体或团体对个体行为决策所产生的影响作用,它反映出个体对采取某种特定行为所感受到的社会压力[7]。

大学生的主观规范主要受到周围家人、老师或者朋友的影响。当大学生感知到周围家人、老师或同学对其有强烈的交通安全行为影响和预期时,其会产生一定的交通安全行为意愿。例如,周围同学都非常遵守交通行为规则,那么大学生也会有较高的安全交通行为意愿。基于此,本研究提出如下假设:

H2:大学生的主观规范对交通安全行为意愿有正向作用。

③知觉行为控制是指个体感知到执行某特定行为容易或困难的程度,它反映的是个体对促进或阻碍执行行为的因素,包括内在因素和外界因素[7]。知觉行为控制可以从两个方面进行测量,一是个人意志,二是外界资源的控制力(包括个人经验、培训以及监督机制)。

知觉行为控制会影响个体的行为意愿。在同样的行为态度下,个体感知行为控制难度越高,那么个体交通安全行为意愿越低。个体掌握的交通安全信息越充分,个体交通安全行为意愿则越高。基于此,本研究提出如下假设:

H3:大学生的知觉行为控制对交通安全行为意愿有正向作用。

④交通安全行为是指大学生在道路上进行活动、玩耍时,要按照交通法规的规定,安全地行车、走路,避免发生人身伤亡或财物损失。按照计划行为理论的观点,行为意愿是行为的一个有效预测变量,即个体的交通安全行为意愿应与交通安全行为显著相关。

大学生具备了较高的交通安全意识后,会在相应领域注重规避相关风险,做出交通安全行为。而较高的知觉行为控制则会影响大学生采取个体意愿行为的难易程度。当个体能控制自己行为时,也会采取较高的交通安全行为。基于此,本研究提出如下假设:

H4:大学生交通安全行为意愿对交通安全行为有正向作用。

H5:大学生知觉行为控制对交通安全行为有正向作用。

2 研究方法

2.1 变量测量与问卷设计

问卷的调查内容采用了Ajzen所推荐的计划行为理论测量问卷的模式,即Likert的五等级评分法。调查内容分为两部分,第一部分是样本基础信息调查,第二部分为交通安全的行为态度、主观规范、知觉行为控制、安全意识调查。

2.2 样本选取与数据收集

本文以中国民航大学的学生作为研究对象,随机选取学生进行问卷调查。本次调查,共发放200份问卷,回收问卷186份,问卷回收率为93%,剔除无效问卷和填写模糊的问卷,最终得到有效问卷175份,问卷有效率为94.09%。

3 数据分析与假设验证

3.1 信效度检验

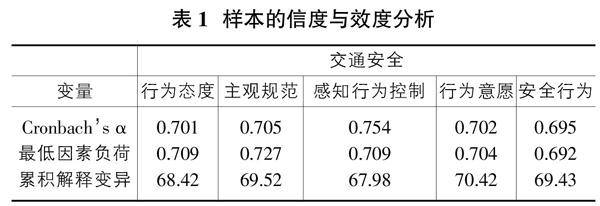

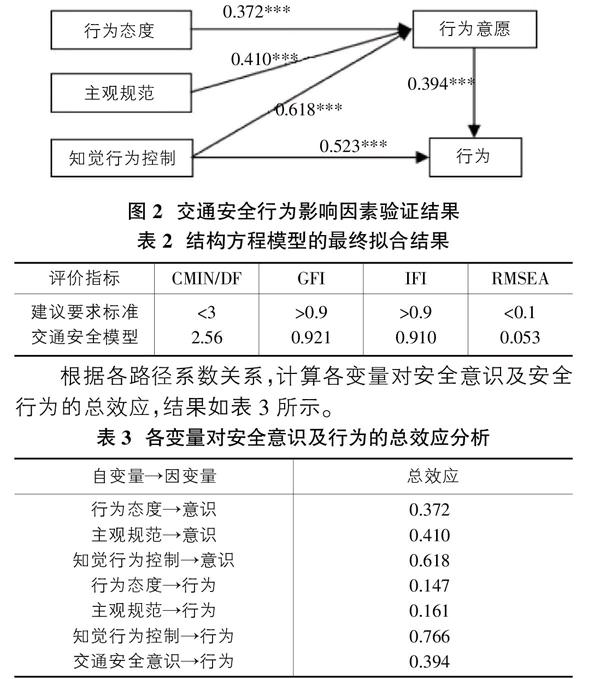

研究采用克隆巴赫系数α来评估量表信度,利用因子分析法来对量表的结构效度进行检验,分析结果如表1所示。每个变量的α系数均大于0.7,同时各变量的最低因素负荷量、累积解释变异满足最低要求,表明问卷的信度和效度较好。

3.2 数据分析

研究应用AMOS验证模型中变量关系,并选取CMIN/DF值、GFI值、TLI值以及RMSEA值检验模型拟合优度。经过调整与修正,模型符合拟合指标,拟合效果较好。修正后的路径系数估计结果见图2和表2。

根据各路径系数关系,计算各变量对安全意识及安全行为的总效应,结果如表3所示。

4 结论与讨论

①本研究验证了基于计划行为理论的安全行为理论模型,模型中的相关假设全部成立,进一步验证了计划行为理论对于大学生交通安全行为的解释力。在模型中,行为态度和主观规范、知觉行为控制交通安全意识及安全行为有显著地影响作用。

②各因素對交通安全意识及行为的影响略有差异。对于交通安全意识而言,则是知觉行为控制的影响作用最大,之后依次为主观规范、行为态度。

基于以上结论,本文对大学生交通安全教育实践者提出如下几点建议:

对此传统安全领域,其安全意识和安全行为最大的影响因素都是知觉行为控制。由其均值可以发现,个体的交通安全行为态度、主观规范、知觉行为控制的均值都较高。而结构方程模型结果表明,个体的知觉行为控制对个体安全意识和行为有重要影响。这说明,当个体的态度和行为规范较高时,知觉行为控制对个体安全意识和安全行为很重要。因此,相关部门应设法通过培训、讲座、监督等方式提高个体对交通安全的知觉行为控制。

5 结语

本文基于计划行为理论,构建大学生交通安全行为理论模型,搜集数据对模型进行了实证分析。结果表明,行为态度、主观规范、知觉行为控制对个体安全意识及行为都有显著影响。其中,最大的影响因素为知觉行为控制。

本文的研究结果为大学生安全教育的实践者和研究者做出了一定的贡献。对研究者而言,本文首次利用计划行为理论模型,对大学生交通安全行为进行实证,结果表明行为态度、主观规范和知觉行为控制对个体安全意识和行为都有影响,并指出各影响因素的差异。

参考文献:

[1]宫运华,王镇.大学生不安全行为形成机理研究[J].中国安全科学学报,2014,24(10):3-7.

[2]谭璐,郭红霞.大学生交通安全行为规范化研究[J].黑龙江交通科技,2013,33(06):200-201.

[3]田志盾.大学生安全认知能力及其对安全行为的影响研究[D].北京交通大学,2015.

[4]阳存.大学生内在安全行为习惯构筑路径选择[J].人民论坛,2015(02):157-159.

[5]戎靖.交通安全意识与安全行为之间的关系研究[D].北京:北京交通大学,2008.

[6]AjzenI. The Theory of Planned Behavior. Organization Behavior&Human Decision Processes,1991,50: 179-211.

[7]雷娟娟.基于计划行为理论的员工离职意向研究[D].大连:大连理工大学,2009.endprint