“铸鼎象物”与“民知神奸”

——关于九鼎图像的追踪

文 韬

一

公元前606年,楚庄王攻打陆浑戎,一路追到了洛阳,便在周室境内陈兵示威起来。周定王派大夫王孙满前去劳军,庄王竟打听起周鼎的大小轻重。王孙满如是叙述了周鼎的来历:

昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧。铸鼎象物,百物而为之备,使民知神、奸。故民入川泽、山林,不逢不若,螭魅罔两,莫能逢之。用能协于上下,以承天休。桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小,重也。(《左传》宣公三年)

这就是赫赫有名的九鼎传说。象征着天命所钟的周鼎源自商,商鼎又承夏而来,所以说天命移易以至于周。周末礼崩乐坏,王室颓微,楚王问鼎,意味着觊觎周室,即问鼎中原,为大不敬。王孙满试图以九鼎秉德、天命未改为由,打消楚王的欲念。后来的秦孝公和齐宣王也曾临周求鼎,说明九鼎的意义确实非同寻常。

一组器物何以获得如此神圣的地位?汉人王充便问道:“如为远方贡之为神乎?远方之物安能神?如以为禹铸之为神乎?禹圣,不能神。圣人身不能神,铸器安能神?如以金之物为神乎?则夫金者,石之类也,石不能神,金安能神?以有百物之象为神乎?夫百物之象,犹雷罇也,雷罇刻画云雷之形,云雷在天,神于百物,云雷之象不能神,百物之象安能神也。”王充否定了来自远方的神秘性、铸造者禹的神圣性,以及铸造材料本身的贵重性。最后不得不落实到九鼎的图像上来。他认为云雷最具神性,但云雷与描绘云雷的图案是两码事。九鼎所绘乃“百物之象”,还不如雷罇来得威严。王充彻底的怀疑精神,使他无法回答这个问题,最终把一切都归于虚妄。审视王充提到的这四个维度,其实最后一个最具可能性,因为图像在古代社会从来就不仅仅是事物的客观摹画,神像乃至画像都有如见其人的效力,晚至照片刚出现的时候还有吸魂摄魄之说呢。

回到王孙满的逻辑,九鼎之所以成为诸侯觊觎的重器,不是因为它是夏王(一说禹,一说启)传承下来的遗物,而在于它能够“承天休”;九鼎被视为天命的表征,是因为它能够“协于上下”;协同上下的原因,乃在它可以“使民知神奸”——人民周知何物为神何物为奸,才能入山下海趋吉避凶,乃至远离邪湿污秽;而“使民知神奸”的方式,是“铸鼎象物,百物而为之备”。对此,通常的理解是,把来自九州的各种事物形象都绘制在鼎上,使人民即便对生活区域之外的陌生事物,也初具辨识的能力。有点儿像孔子所说的“多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》)。

然而,区区九个铜鼎怎么可能穷尽“百物”呢?从今天出土的青铜器来看,每只鼎的图绘都是非常有限的,不像连环画和图册那样连绵密集。表现众多生活场景的青铜纹饰晚至战国才出现,如现藏故宫博物院的宴乐渔猎水陆攻战纹壶和四川博物院藏的镶嵌宴乐攻战纹壶。何况夏朝的青铜器图案相对简约,图案和纹饰到商中期才繁盛起来。后来的许多图案还是重复和模式化生产的。因此,我们不能过实地从字面来理解这段文字。于是,巫鸿提出:“九鼎上铸有不同地域的‘物’。这些地域都是夏的盟国,贡‘物’于夏就是表示臣服于夏。‘铸鼎象物’也就意味着这些地域进入了以夏为中心的同一政治实体。王孙满所说的九鼎可‘使民知神奸’的意味是:进入夏联盟的所有部落和方国都被看成是‘神’,而所有的敌对部落和方国(他们的‘物’不见于九鼎之上)则被认为是‘奸’。这层意义也许是铸造九鼎的最初动机”。这个说法很有新意,对于九鼎何以“承天休”有一定的说服力。但这种“去魅”式的现代政治解读,却回答不了读懂鼎绘何以就不逢邪秽了。因而问题还不能就此作罢,否则就有点儿虎头蛇尾的意思了——偌大的光环却引出一个平庸的结局。要想弄清楚何谓“知神奸”,必须先追问什么是“铸鼎象物”——九鼎所象何物、如何象物,以及为何象物。这对我们解析九鼎的神性意义重大。

二

有意思的是,清代学者毕沅、沈钦韩、洪亮吉等人提出,夏鼎所铸图像,正是《山海经》里的奇灵异兽! 因“有神灵奇怪之所际”,所以神话般的奇幻色彩并非空穴来风。孔广森、杨伯峻等人指出,《吕氏春秋》曾多次提及九鼎图像:

周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。(《先识览》)

周鼎有窃曲,状甚长,上下皆曲,以见极之败也。(《适威》)

周鼎著倕而龁其指,先王有以见大巧之不可为也。(《离谓》)

周鼎著鼠,令马履之,为其不阳也。(《达郁》)

周鼎著象,为其理之通也。理通,君道也。(《慎势》)

与今天博物馆青铜器的满厅满柜不同,论及青铜鼎的早期文献不多,提及其图案和用意的就更少了,因而这几则文字弥足珍贵,值得细细探讨。

第一则讨论周鼎上的饕餮,乃是上古青铜器的主要纹饰。需要注意的是,以《山海经》里的“饕餮”命名商周青铜器上的怪兽,源于宋代金石学家,即宋人已经建立起青铜器与《山海经》之间的联系。即便追溯到《左传》的缙云氏之子和舜帝流放的“四凶”,也都是以兽名人,拟之为饕餮,以突出其贪婪。然而,《山海经》里的异兽饕餮本是有身子的,所谓“羊身人面”。因而此处所言“有首无身”的饕餮就不是写实,而是在“以言报更”的观念驱动下进行的艺术再创造。为了强调报应和代偿的观念,想象出饕餮贪吃到吞食自己的身体,继而食人未餍,终至自毙的场面。

图1:有首无身饕餮纹(商晚期) (左)

图2:有首无身饕餮纹(西周早期) (右)

图3:有首有身饕餮(商晚期)

今天我们在青铜器上看到的饕餮,有的无身(如图1、图2。图2左右两旁的纹饰被认为是独立的另一对动物,与兽面不相连。可与图3有首有身的饕餮相比较。图3的左右下方也有近似的另一对动物,但相较图2,兽面的角下多了上卷的身体),但多为有身(如图4拉长的身体,但一般多如图3,突出其头部),因而引发了近代学者激烈的争议。李济主张把有首无身的称为动物面,一首多身的另名为“肥遗”(亦源自《山海经》)。张光直赞同另辟“肥遗”,但保留“饕餮”的名称,统称为动物纹。马承源则废弃“饕餮”称谓,改称兽面纹。无论如何,“有首无身”的饕餮并非疏漏或遗漏,确为青铜纹饰的一大类别,《吕氏春秋》此条实为研究青铜器的重要资料。否则我们就会奇怪为什么要对有身、无身、一身、多身做如此细致的划分。

图4:有首有身饕餮纹(商早期) (左)

图5:虎食人图案(商中期) (中)

图6:虎食人卣(商晚期) (右)

至于食人未咽,我们在饕餮纹上很少见到,虎食人的图像却较为常见,如图5和图6。当然,在巴黎色努施奇博物馆所藏的虎食人卣(如图6)中,身上绘满各种变形动物纹的这个动物是否是虎,还有讨论的余地。不少学者认为饕餮的原型就是虎(如Florance Waterbur),那么今天所说的虎食人很可能就是《吕氏春秋》里的饕餮食人。正如西方学者罗越(Max Loehr)所言,青铜器图案从一开始就是抽象的,那种形肖动物的表现形式出现得很晚,在商代艺术中也不太重要。那么,“铸鼎象物”就绝非形肖动物或摹写物象,从一开始就是寓意的呈现。

在饮食器上绘制如此凶狠的图像,为的是惩示贪戒。宋代吕大临的《考古图》说:“《吕氏春秋》曰:周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身。《春秋左氏传》缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,天下之民谓之饕餮。古者铸鼎象物,以知神奸。鼎有此象,盖示饮食之戒”,不仅把青铜兽面与饕餮联系了起来,还认为《吕氏春秋》所说的周鼎就是九鼎一系,因为他直接对接了《左传》的“铸鼎象物,以知神奸”。宋人张抡也把“商夔龙饕餮鼎”归于九鼎的系统——“夫夔龙害物,饕餮性贪,并著于鼎所以示戒者,至矣!昔禹之治水,非惟水之为治。凡为民害者,莫不去之。及其已事,则贡金九枚,铸鼎象物,以知神奸,使民入川泽山林不逢不若。故虽有魑魅魍魉,莫能侵之。今此鼎三面皆为夔龙饕餮之形,岂效此乎”。和吕大临把辛鼎和癸鼎定为夏、商之器不同,张抡所论之鼎断代为商,在九鼎之后。但这并不影响他追溯到夏禹制鼎,背后的逻辑是后来的青铜铸造沿袭了九鼎的“铸鼎象物”传统,饕餮纹和夔龙纹非自商来,实为古已有之。只是张抡认为鼎铸饕餮,源自夏禹为了让人们辨识恶兽进而进行规避的苦心,而非吕大临所谓的饮食戒贪。正如我们上文所言,铜鼎所铸之物实则有限,也绝不是写实笔法,若着眼于此,九鼎实难胜其任。

王黻在《宣和博古图》里明确提出,《吕氏春秋》所说的周鼎即便不是九鼎,也是沿袭九鼎的系统而来:

至周监二代,文物大备,凡为鼎者,悉以此(饕餮)为饰。遂使《吕氏春秋》独谓周鼎著饕餮,而不知其原,实启于古也。按《春秋·宣公三年》王孙满对楚子问鼎之语曰“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九枚,铸鼎象物,故民入川泽山林,不逢不若,魑魅魍魉,莫能逢之”。则商之为法,亦基于夏而已。周实继商,故亦有之耳。昔人即器以寓意,即意以见礼,即礼以示戒者如此。

从夏朝继承而来的不止是九鼎,还有九鼎上的饕餮纹,即所谓的“周监二代”。饕餮为绘,乃是“即器以寓意”,以示戒为目的。从今天出土的青铜实物来看,三代鼎彝虽有变革,但总体上确有连续性。杭春晓指出,饕餮纹集中出现在二里冈、殷墟和西周初期,上限可推至二里头文化的青铜牌饰。李学勤甚至推到良渚文化的玉器。确实不是有周一代的发明。饕餮纹尽管千变万化,有着各种组合和变形的方式,但一眼便可与其他纹饰相区别,说明仍有相对稳定的风格和特色。宋人的判断自有其合理性,后世皆承宋说,不容轻易否定。王国维说:“凡传世古礼器之名,皆宋人所定也,曰钟、曰鼎、曰鬲、曰甗、曰敦、曰簠、曰簋、曰尊、曰壶、曰盉、曰盘、曰匜、曰盦,皆古器自载其名而宋人因以名之者也。曰爵、曰觚、曰觯、曰角、曰斝,古器铭辞中均无明文,宋人但以大小之差定之,然至今日仍无以易其说,知宋代古器之学,其说虽疏,其识则不可及也。若国朝人所命名则颇有可议者。然则古礼器之名,虽谓之全定自宋人,无不可也”,宋人的识见不全建立在文献上,为精于考订的清人所不及。这也提醒我们,图像的系统与文献的系统不可偏废。

既然九鼎所“象”之物并非远方异兽的如实摹写(即便真有饕餮或饕餮的幻形,有首无身也是不合常理的),人民所知的“神奸”也不是异兽的善与恶,而是经过加工的画面背后的寓意。因而,“铸鼎象物”乃至“制器尚象”,就并非摹写具体的、写实的物象或形象,而是意有所指的法象、法戒或意象。“铸鼎象物”意在通过在鼎上铸造有意味的形象和图像来传意、达道以立教。这是儒家一以贯之的文艺观,与文以载道、曲以说教一母同胞。

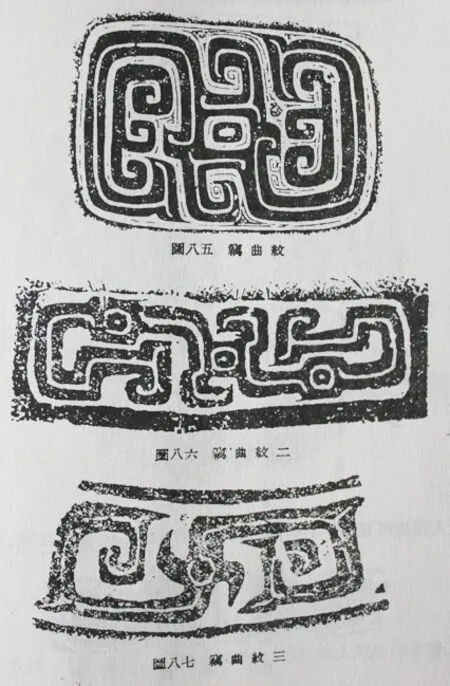

第二条的“窃曲”(一说“穷曲”之误),我们已经不知所指为何物了。从“状甚长,上下皆曲”的外形特点来看,似为龙蛇一类的动物,可能与夔龙纹有几分相似。容庚在《商周彝器通考》里以15种有目有角的变形动物为窃曲的代表,后来在《殷周青铜器通论》里收束为典型的三种(见图7)。王世民、陈公柔、张长寿找出了49个,分为二型10式。马承源在《商周青铜器纹饰》中则认为它是从兽面纹蜕化而来,归并在变形兽面纹、兽目交连纹、兽体卷曲纹当中,从而废弃了“窃曲”的名称。笔者认为不能仅就图样本身立论。与饕餮纹多居器物平面的中心,且一个立面往往一个饕餮不同,窃曲纹多为前后勾连的一组带状纹饰,不构成单独的主题。对比图4和图8不难发现,虽然都只有简单的一圈纹饰,但图4的饕餮,尤其是饕餮的眼睛是居于构图中心的。而图8南季鼎上的窃曲更像是带状装饰物,中间的小兽是视线的焦点。图9就更加明显了,簋腹的饕餮显然是器物的主题,颈部、足部和盖沿的窃曲只是背景装饰。即便器身的饕餮比一般常见的小,有弱化的趋势,盖沿的窃曲体量较大,反映了西周中期窃曲纹地位的上升,但窃曲终究没能喧宾夺主。两者不宜不做区分地混为一谈。此外,与饕餮纹硕大的兽目和变化丰富的曲线不一样,窃曲纹的显著特点在身体,而身体的特点仅仅在卷曲的线条,成串的出现更是弱化了个体的差异。如图10,器沿的那一圈窃曲越发得规整,装饰的意味也更加浓厚。与带状云纹、雷纹等几何纹饰并无本质的区别。细节的淡化意味着功能的变化,它仅仅是以卷曲的身体完成勾连的构图。即便图8中间没有小兽形象,两旁的窃曲仍不足以成个性的呈现。相对于饕餮纹,窃曲纹是主体和个性淡化的标志,其大量运用在西周中期以后的青铜器上,当与青铜器生产的简化和模式化有关。无论如何,我们看到和饕餮一样,窃曲的图像也是经过特殊的变形处理和艺术加工的,自然界没有真实的对应。之所以如此,《吕氏春秋》指出为的是突出“极之败”,即曲得过了头的后果。窃曲的真实形象已经不重要了,我们也无法还原,重要的是借由它的变形,传达出知“极”的寓意,使人民得以知其“神奸”。

图7:容庚总结的窃曲纹

图8:南季鼎(西周中期)

图9:追簋(西周中期)

图10:曾中斿父铺(春秋早期)

第三条谈到倕,《淮南子》的《本经训》和《道应训》也出现过。倕是尧帝时期的一名巧匠,手艺高超。九鼎上的图绘似乎不全是灵蛇异兽,“百物”当中也有人事,即倕的自噬其指、自废武功。而民人所识之“神奸”,也包括“大巧之不可为”这样近似于《老子》抱朴处素的道理。第四条据王充和许维遹所言,午马属火,子鼠属水,火克水,阳制阴,马踏鼠传达的是阳胜阴的道理。但这一类图像在今日所见的早期青铜器里比较罕见,或者说难以辨识。第五条“周鼎著象”有两解。一说“象”为大象,也是确指动物,但下有脱文。另一说“象”为泛指,即“象物而著之于鼎”。无论哪一种,都是为了明理,即“为其理之通也”。用具体的形象传达抽象的道理和法理,道理通了,非但是为君之道(“君道”),也是立民之本(即“知神奸”),这便是所谓的“用能协于上下”,如此才能“以承天休”。因此,“百物而为之备”的“备”就不是完备,试想九个铜鼎怎么可能穷尽天下万物之象呢?而是“无所不顺者谓之备。言内尽于己,而外顺于道”(《礼记·祭统》)的“备”,是抽象原则的备,是道的备。

三

《吕氏春秋》和《淮南子》多次以周鼎为论据,说明周鼎的图案(而非周鼎本身)也具有相当的权威。除此之外,其他早期典籍很少提及九鼎的图像,可能是因为九鼎乃至绝大多数周鼎本是不为外人所见的宗庙祭器,只有男性王室成员可以接近,即便连齐宣王这样的大国诸侯都能被颜率九万人方能运一鼎的鬼话给蒙骗住,其他小民也就只剩下“鼎成三足而方,不炊而自烹,不举而自臧,不迁而自行”这样玄远的传闻了。《吕氏春秋》出自秦相吕不韦及其门客之手,或如孙锵鸣所言,“《史记·秦本纪》昭襄王五十二年,周九鼎入秦,故不韦目验而详言之”,吕不韦很可能见过九鼎。而同为杂家的《淮南鸿烈》,可能沿用了吕说。

后世经典注疏也很少言九鼎而及其图像的,大概所见实物较少,未敢轻易下论。我们知道,商周青铜器古代出土较少。据段勇统计,从汉武帝元鼎元年(公元前116年)到南朝宋顺帝开明二年(478年)的近600年里,共出土鼎彝22次48件,还不都是先秦之物。唐朝出土过八次13件,人们仅视之为王朝祥瑞。若有儒臣能够辨识,则“世惊为奇”。直到宋朝,金石学的兴起才把上古鼎彝带入人们的研究视野。元明两朝逐渐式微,有关青铜器研究的书籍不过八九种。随着考据学的兴起,清代又有起色。但直到清末开始的大规模出土,才带动整个青铜器的研究,继而形成了现代考古学。长期以来,我们的研究重心在文字上,图像的研究晚至20世纪中期以后,尤以西方学者下力为多,近期才为国内学者所关注。尽管宋代图录乃依据实物绘制,可以纠正不少汉唐经学的臆说,如聂崇义汇编的《三礼图集注》谬误甚多,山尊、牺尊、爵、觚等礼器图示,今天看来多属望文生义。但由于中国古代历来文重于图,更由于清代把图谱从经部小学降级为子部杂家,因远离经史而所受关注有限。清人刘宝楠在注释《论语·雍也》的“觚不觚哉”时,好不容易注意到了宋人的《宣和博古图》,只是他以《礼记》和《周礼·考工记》为权威,轻易地否认了宋代图谱的重要参考价值,从而得出《宣和博古图》所绘铜觚皆为伪器的错误结论。本可与经籍注疏互相发明的谱录系统,实际上逐渐流于赏鉴,退居边缘,不仅偏离了金石学家“补经传之阙亡,正诸儒之谬误”的初心,也与正统的经学注疏系统渐成两个体系。这是我们今天的研究应该注意的。

综上所述,九鼎的神性最初应该来自其图像及其背后的寓意,尔后才在政权的更迭中不断地被神化。拿饕餮纹来说,变形的兽面纹是形而下的物质呈现,它所传达的警示意义乃形而上的道。没有了这层警戒,饕餮纹就只剩下了图样;没有意义,就无所谓“神奸”,也就丧失了神性。这一层意思,宋人说得更平实:

圣人制器尚象,载道垂戒,寓不传之妙于器用之间,以遗后人,使宏识之士,即器以求象,即象以求意,心悟目击命物之旨,晓礼乐法,而不说之秘。朝夕鉴观,罔有逸德,此唐虞画衣冠以为记,而能使民不犯于有司。岂徒眩美贪玩,为悦目之具哉?(翟耆年《籀史》)

理想的读图识器方式是由器求“象”、由“象”逆志。“象”是用以“载道垂戒”的法象。之所以以“象”为媒介,是因为道本深幽,需要形式化的外现。只有“朝夕鉴观”,才可能“心悟目击”其中的“不传之妙”。而领会器物之旨,指向的是“法”——“使民不犯于有司”。即器求意,知所行止,不触法戒,这是“使民知神奸”的宋代解读。当然,这已经是“晓礼乐法”的最低标准了。抽象的处事之道,如饕餮的戒贪、窃曲的妨极、倕的弃巧等,旨归在“罔有逸德”,也就是儒家造就君子的初心。在树德与立人的宗旨面前,所有的审美、悦目和炫技都显得轻浮而异路。尊道从德,正道而行,才能“天自佑之”,“人从德,福虽不至,祸已远离;人背义,祸虽不至,福已远离”。这是“螭魅罔两,莫能逢之”的现实所指。就像后世好以“魑魅魍魉”指代各种小人及其伎俩,而非真的遇见鬼魅一样。

至于礼,更多地指向在位“君子”,所谓的“礼不下庶人”。九鼎代表最高级别周天子的权威,在诸侯眼里它是从前不敢想、君权在握的天命,在百姓眼中更是远如重霄的圣物了。正如《荀子·天伦》所言“君子以为文,而百姓以为神”,百姓眼中的神圣,其实是高不可攀的权势,更是君侯贵族以纹饰、器物为表征的等级与权力。“器以藏礼”,九鼎代表的尊卑有序是“协于上下”的礼制基础。君侯依礼行事,才能自求多福。正如《左传》里频频出现的“非礼也”的评议,紧接其后的往往是(某某)“将死矣”“其不免乎”“必亡”“必不克”“必不终”之类的灾难性预言。“礼失则昏”“昏则败政”,从礼与福佑之间的必然,好比九鼎与德、与天命之间的关联。后人认为的神秘,晚至以《左传》为代表的春秋时期,仍是脉络清晰的。然而,只有在失序的年代,体现秩序的器物才会显得意义非凡。若没有政权合法性的动摇,就不会有天命改与未改的争议,自然也就不会有对九鼎的打探与争夺,以及因争夺而来的不断神化。从礼的层面来讲,九鼎成为传说恰恰是成问题的,说明九鼎已经不再具备“协于上下,以承天休”的功能了。于是,“铸鼎象物”也终因法象未达,丧失其“使民知神奸”的神性,而沦为普通器物,消失在历史的光影中。

图11:山东省博物馆藏泗水捞鼎画像石

图12:徐州汉画像石馆藏泗水捞鼎画像石

图13:山东省博物馆藏泗水捞鼎画像石

无论如何,秦始皇之后,九鼎真的成了传说,不再有人奢望。或许,在礼崩乐坏、群雄逐鹿的战国之后,九鼎虽在,由于所铸之“象”寄寓的礼已被无视,其“协于上下,以承天休”的神性已不复存在。故而王孙满义正词严的、基于“德”之上的“(九鼎)虽小,重也”,也被策士颜率基于力的、“一鼎而九万人挽之”的胡乱夸大所置换。九鼎虽在秦昭王时就已入秦,但直到秦始皇统一天下,九鼎所表征的天命移易才最终完成。在儒家看来,三代入秦,绝非后来意义上的政权更迭,而是礼乐传统的中断,即西狩获麟后季世的来临。至此,九鼎已经完成了它应有的叙事,或者说神性不再之后,物质性的存在也不再必要。所有迷信瑞应、妄想九鼎重现的王朝,不过是想藉此证明自己本无合法性可言的统治合法性而已。九鼎的故事戛然而止,实则是对儒家德性的尊重。泗水传说的敞开,又是对天命在德的追思。二者看似矛盾,其实在深层的逻辑上是统一的。