产能治理与企业债务结构再平衡—基于商业信用与银行信贷关系视角

于 博,Gary Gang Tian

(1. 天津财经大学 经济学院,天津 300222;2. 澳大利亚麦考瑞大学 金融与保险精算系,澳大利亚 悉尼 2109)

一、引 言

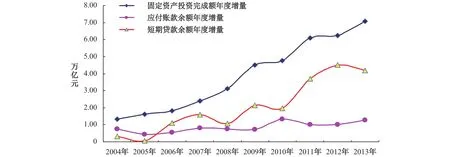

商业信用与银行信贷关系研究由来已久。替代理论认为,供应商比银行更具信息优势、客户管理优势和清算优势(Petersen和Rajan,1997),使其有动机代替银行成为二级融资中介。然而,对比2003−2015年我国规模以上工业企业商业信用净额与银行信贷净额发现,两者之间的替代效应并不明显。同时,随着2008年“四万亿”经济刺激计划的实施,银行信贷不仅未被挤出,其投放反而更为激进,于是形成了“替代失灵”效应及两种信用之间的“互补”式攀升格局。为避免存量数据分析受时间趋势共振的影响,图1从增量视角进一步刻画了本文研究背景。虽然在个别年度(如2008年、2010年和2013年),银行信贷增幅的下降往往伴随商业信用增幅的上升(替代效应),但从总体运行趋势上看,互补式攀升特征确实尤为明显。尽管互补关系可由信号理论解释−企业获得的商业信用越多,表明企业信用水平、声誉质量、市场地位越高,从而也越容易获得银行青睐,即商业信用作为一种质量信号,在信号传递效应下会推动两种信用互补式增长,但是信号理论却无法解释图1所反映的特征事实−金融危机后的经济下行调整无疑会强化商业信用拖欠与银行避险情绪,从而抑制信贷市场对信号的识别和认可,削弱两者之间的互补强度,导致单位商业信用上升拉动的信贷增长减弱,但信贷增速却在2008年后快速超越商业信用增速,表明拉动效应反而增强。上述结果不禁催人反思:(1)在信号理论之外是否存在推动两种信用形成互补式增长并产生信贷偏离的机制?(2)两种信用从缠绕到发散的拐点位于2008年,而固定资产投资增量的上行拐点也在2008年,那么固定资产投资与两种信用的关系演变是否存在某种潜在联系?

图1 银行信贷、商业信用与固定资产投资增量特征分析

基于以上背景,本文研究内容如下:(1)在信号假说之外探索商业信用与银行信贷从替代到互补的转换逻辑,并解释为何互补关系最终会向银行信贷偏移,从而为理解企业债务结构失衡提供本土化释义;(2)通过观察企业债务结构失衡的演变特征与分组差异,找到能降低企业信贷依赖、实现债务结构再平衡的调节因素,从而为优化企业债务结构、修正信贷扭曲提供政策空间。

本文的研究结论和贡献有:(1)固定资产投资规模(产能水平)的变化是诱发商业信用与银行信贷关系出现非线性转换的关键因素。当产能水平较低(低于第一门槛)时,企业会优先使用成本较低的商业信用,由此导致挤出(替代)效应。在固定资产投资规模超过第一门槛后,产能过剩所导致的资金流循环压力会使企业同时扩张两种信用以满足流动性需求。于是,替代关系逐渐演变为产能驱动假说(而非信号假说)下的互补关系。这一发现丰富了互补理论的本土化内涵。(2)伴随企业产能水平的进一步膨胀(超越第二门槛),市场供需矛盾加剧,企业资金回笼能力快速下滑,融资需求进一步提升。此时,由于银行相比供应商而言对产能膨胀带来的抵押效应更敏感,信贷扩张的速度快速超越商业信用,企业债务结构快速向银行信贷偏移,企业信贷依赖度快速攀升。这一发现揭示出产能过剩是导致融资结构失衡的原因,也揭示出增强抵押约束对于产能治理、化解信贷依赖、实现债务结构再平衡至关重要。(3)企业债务结构再平衡能力具有异质性,高研发投资及低调整成本企业借助产能治理来修正信贷依赖的能力更强。这一发现从技术创新与调整成本视角(而非信贷市场风险管理视角),为企业债务结构的外部治理提供了政策参考,证明了降低调整成本、扶植企业创新是优化企业债务结构的重要政策方向。

二、理论分析与研究假设

(一)结构转换与结构偏移的理论逻辑

替代理论认为,企业面临信贷约束时会以商业信用作为替代性资金来源,故商业信用与银行信贷之间应存在负相关关系。该理论最早由Meltzer(1960)提出,随后被Schwartz(1974)扩展至理论模型,Petersen和Rajan(1997)则最早对替代效应进行了实证研究,并将替代效应归因于供应商比银行更具信息优势、监管优势和清算优势。现有研究认为,替代效应能够缓解融资约束、传导货币政策、实现逆周期调节(Choi和 Kim,2005;Huang,2011;Sheng 等,2013)等。互补理论认为,与银行相比,供应商有企业更多的私有信息,因此其商业信用授信过程本质上是基于私人信息的风险识别过程。由于供应商只会向信用状况好的客户进行授信,商业信用具有质量信号功能(Biais和Gollier,1997)。在信号效应下,那些获得较多商业信用的企业也容易获得银行信贷,从而两种信用之间形成互补关系(Cole,2010;Kling 等,2014)。

替代理论认为,供应商的信息优势是实现替代的关键。事实上,互补理论也承认信息优势。但互补理论进一步认为供应商的信息优势是可以通过其授信过程被银行观察到的,且银行会利用这一观察到的信号来降低自身的信息不对称水平,从而增加自身的放贷倾向。由此可见,替代理论与互补理论在逻辑源流上是一致的,使得两者存在动态转换的可能。本文认为,转换的关键是“信号的强弱”:当信号效应非常弱时(如供应商对客户的授信水平较低时),商业银行难以通过观察商业信用授信水平来判定客户质量,于是两种信用之间难以形成互补关系。但随着客户获得的商业信用授信增多,信号效应逐渐增强,商业银行将以更大的概率跟进信贷投放,并导致替代转为互补。

尽管信号理论能够解释替代到互补的转换逻辑,但难以解释为何两种信用在互补式攀升过程中会向银行信贷偏移。通常,信号效应具有边际递减特征−商业信用“适度”攀升会通过信号机制引发信贷增长,但商业信用的“过度”攀升会减缓信贷增长,因为过度的商业信用融资很可能是企业无力偿还或恶意拖欠的表现,而非质量信号。实证方面,于博(2017)证明了信号强度确实存在倒U形特征,即商业信用过度攀升会导致信号效应下降;吴娜等(2017)证明了商业信用进入扭曲式增长阶段后,信号激励下的互补关系确实存在衰减。既然信号存在衰减,那么为何互补关系会随产能增长而进一步增强呢?

为此,本文基于产能驱动假说“重构”了从“替代”到“互补”的转换逻辑:信号理论基于“供给视角”构建互补机制,认为信号传递使供应商和银行(供给主体)直接产生行为联系。然而,从替代到互补的转换还会受到需求因素的影响−若企业融资需求大、周期长,企业必然会同时扩张两种信用以满足融资需求,因为无论是成本特征还是期限特征,两种信用均具有显著差异,互补式扩张有助于优化融资成本、更好地匹配资产与负债期限;若融资需求小、周期短,则商业信用在成本上的优势很可能引发其对银行信贷的替代作用。可见,融资“需求”的大小是决定两者关系特征的核心。现实中,企业真实融资需求难以测量,但通常与资产(尤其是长期资产)的扩张水平及其引发的现金流创造能力有关。长期投资(固定资产投资)的扩张并非总能产生合意的现金流以满足日常资金循环,且非理性投资甚至会引发产能过剩并快速激化供需矛盾,最终导致企业融资需求快速攀升。此时,为弥补融资缺口,企业不得不同时扩张两种信用。于是,两者从最初的替代关系转为产能驱动下的互补关系:(1)当产能水平较低时,产能扭曲所导致的流动性不足较弱,企业融资需求较低,互补式债务扩张的意愿较弱,两种信用的成本差异使两者保持替代关系;(2)当产能不断增长并派生出供需失衡及流动性缺口时,两种信用转为互补式攀升。综上分析,本文提出以下假设:

假设1:存在形成互补关系的产能门槛,企业产能水平超过该门槛后,商业信用与银行信贷将从替代关系转为互补关系。

假设1即产能驱动假说,该假说除了在信号理论之外构建了新的转换逻辑,还能进一步解释为何融资结构会向信贷偏离。这是因为:(1)商业信用扩张存在天然边界。商业信用融资作为一种营运资本融资形式(Lin和Chou,2015),其扩张边界有限:从供给方看,供应商营运资本投资规模通常具有向最优区间收敛的特征(Baños-Caballero等,2013);从需求方看,转移成本的存在使适度使用商业信用有助于巩固供应链关系(Hermes等,2012),但过度扩张商业信用融资会损害上游供应商利益,降低供应链关系的稳定性(于博和植率,2017)。(2)抵押机制延伸了信贷扩张的边界。产能大多以固定投资(如土地、厂房、设备)等有形资产的形态存在,产能越膨胀,企业可抵押资产越多。商业信用作为经营性资金往来,对抵押通常缺乏敏感性,而银行信贷却对抵押具有较强的敏感性。因此,产能膨胀引发的有形资产扩张对银行信贷的激励会远强于对商业信用的激励。银行信贷在抵押机制下的边界扩张助推了债务结构向信贷偏移。

产能驱动下的债务结构偏移特征可通过如下过程进行检验:在产能驱动假说下,伴随产能水平进入扭曲式增长阶段,两种信用间的互补系数应出现正向跳变,即存在引发二次跳变的门槛。超过该门槛后,信贷增长将脱离商业信用增长,债务结构将向银行信贷偏移,企业信贷依赖度将攀升。由此,本文提出以下假设:

假设2:存在导致债务融资结构向银行信贷快速偏移的产能门槛,超过该门槛后,企业信贷依赖度会快速提升。

在产能驱动假说下,两种信用之间会随产能增长而出现从“替代”到“弱互补”再到“强互补”的双重突变特征。这一发现将为理解债务结构扭曲的逻辑、化解企业信贷依赖、降低信贷市场风险提供政策手段,如通过“硬化”抵押率约束并结合不同行业产能水平来出台差异化抵押政策、以临界值为参考构建信贷风险的产能预警机制。

(二)技术创新、调整成本对债务结构再平衡的影响

在产能驱动假说下,随着产能水平的不断膨胀,企业债务结构会越来越偏向于银行信贷,而修正上述债务结构扭曲及信贷市场风险的关键是产能治理。但不同行业产能水平通常存在较大差异,不同企业面临的供需矛盾也不尽相同,即产能治理需求和治理能力在不同行业和企业之间存在较大区别。这意味着债务结构再平衡的难度对不同行业与企业而言应存在天然差异。那么,哪些因素会影响再平衡的难度呢?

(1)调整成本与再平衡。一方面,固定资产投资具有不可逆性,其调整成本非常高昂,且边际调整成本会随投资的增长而快速上升。由于调整成本通常与产能水平成正比,企业产能越过剩,其在产能治理中的调整成本损失越高。换言之,对产能过剩行业而言,由于调整成本更高,实施产能治理、实现债务结构再平衡的难度更大。另一方面,调整成本较高的行业(如钢铁、煤炭等)通常拥有较大的有形资产规模,意味着可抵押资产通常也较多,通过抵押机制扩张信贷、缓解流动性压力的空间较大,这反过来也降低了高调整成本企业通过产能治理来主动推进债务结构再平衡的意愿。综上可知,对于调整成本更高的行业(如产能过剩行业),其主动实施产能治理的意愿更弱,通过抵押机制扩张信贷的意愿更强,所以其债务结构的信贷偏移更突出、信贷依赖度更大。由此,本文提出以下假设:

假设3a:低调整成本行业的信贷依赖度更低,其实现债务结构再平衡的难度更低。

(2)技术创新与再平衡。债务结构再平衡速度与企业产能治理能力正相关,而产能治理能力又与企业技术创新水平正相关。首先,技术创新能够降低生产成本(徐欣,2013)、提高利润加成及垄断租金(刘仁和黄建忠,2016),进而提升企业绩效。这无疑会增强企业淘汰落后产能、实施产能升级的意愿,从而有助于企业缓解供需扭曲、改善资金循环,最终推动企业实现债务结构的再平衡。其次,技术创新也会直接影响企业财务决策,如技术创新水平的提升会带来企业现金持有水平的提升(蒲文燕和张洪辉,2016),提高企业营运资本向最优规模收敛的速度(吴娜等,2017),对过度杠杆企业形成去杠杆效应(于博,2017)。综上分析,技术创新通常会引发高成长性,带来更好的业绩表现。因此,本文预期高研发投资企业因产能扭曲而引发互补式扩张的概率更低,其债务结构的信贷偏移更弱。由此,本文提出以下假设:

假设3b:高研发投资企业的信贷依赖度更低,其实现债务结构再平衡的难度更低。

三、研究设计

(一)模型设计

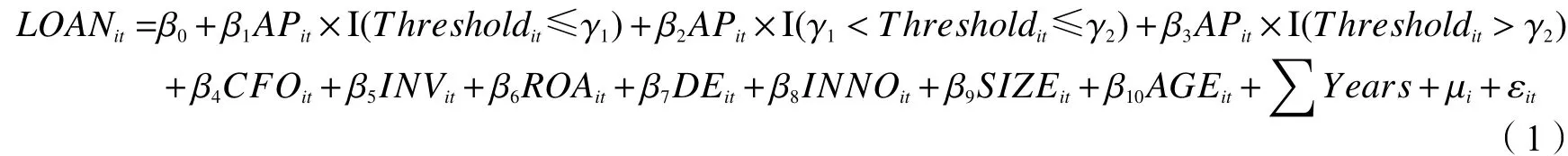

参考Agostino和Trivieri(2014)以及Lin和Chou(2015),本文构建了如下的门限效应检验模型:

核心变量包括:(1)LOAN 为银行信贷,参照 Yang(2011)、Séverin 等(2004)以及于博(2017),分别采用“短期贷款”、“长期+短期贷款”、“取得借款收到的现金”来度量信贷规模。(2)参考Yang(2011)的研究,采用“应付账款+应付票据”来计量商业信用规模(AP)。(3)Threshold 为门槛变量产能水平,本文用两种方式度量:第一,现有文献认为企业产出水平由其拟投入要素(Quasi-Fixed Inputs)决定,而固定资本存量通常被视为唯一的“拟固定投入要素”(徐明东和陈学彬,2012),其规模大小将直接决定产出水平,故本文采用期初固定资产占总资产的比重(FIXINV)来反映产能水平(Shaikh和Moudud,2004);第二,由于产能水平越高,企业有形资产比重通常越大,本文还采用有形资产(TANG)作为产能扩张的结果性指标来刻画产能水平。参照Almeida和Campello(2007)的研究,TANG=(0.72×应收账款+0.55×存货+0.54×固定资产+货币资金)/总资产。

控制变量包括:(1)参照 Cull等(2009)以及 Agostino 和 Trivieri(2014),引入 SIZE 和 AGE 来控制企业规模及声誉对信贷的影响;参照 Cole(2010)、Tsuruta(2015)以及 Kling 等(2014),引入ROA作为企业盈利能力及成长机会的代理变量,预期ROA越高,信贷融资能力越强。(2)参考Atanasova(2012)、Lin 和 Chou(2015)以及 Fabbri和 Klapper(2016),分别引入经营性现金流 CFO、存货INV和负债权益资产比DE来控制流动性水平、销售活动和未来偿付能力对信贷获取的影响。(3)参考Dan等(2015),引入创新投资INNO来控制创新行为对信贷需求的影响。(4)引入股权融资规模EQUITY来控制长期股权融资对信贷的影响。

(二)实证预期

四、样本、变量与描述性统计

(一)样本选择

本文主检验以2007−2014年制造业A股上市企业为样本,并做了以下筛选:(1)剔除2008年后上市的企业;(2)剔除核心变量存在数据缺失的样本;(3)剔除样本期内企业行业类型发生变更的样本;(4)剔除ST类企业。我们最终得到763家企业、6 090个样本。对于所有连续型变量,本文进行了上下1%的Winsorisze处理。

(二)变量定义

表1 变量定义

(三)描述性统计

表2显示:(1)从中值看,短期贷款规模(LOAN1)占有形资产(TANG)的比重接近25%,考虑到有形资产的可抵押性,上述统计特征表明样本企业全部贷款规模(LOAN2)及取得借款收到的现金规模(LOAN3)占可抵押资产的比重达到34%和41%。若以50%的抵押率计算,我国上市制造业企业的实际抵押规模已接近上限,继续杠杆化扩张的压力较大。(2)存货(INV)与应付账款(AP)占销售收入的比重在中值上非常接近(0.1806 vs. 0.1997),而经营性净现金流占销售收入比重的中值却只有0.0601。这说明大部分企业流动性水平偏低,并且会以应收账款的方式对冲库存压力所导致的流动性不足。(3)比较全部借款(LOAN3)和应付账款(AP)发现,25%分位数时两者非常接近,但75%分位数时LOAN2快速上升至0.5705,而AP则只有0.2907,且LOAN更具波动性。这说明商业信用扩张边界相对受限,而信贷扩张强度则更高。这与假设2的推导逻辑相吻合,即产能膨胀对信贷增长的催化作用更强,从而导致债务结构向信贷偏移。

表2 描述性统计

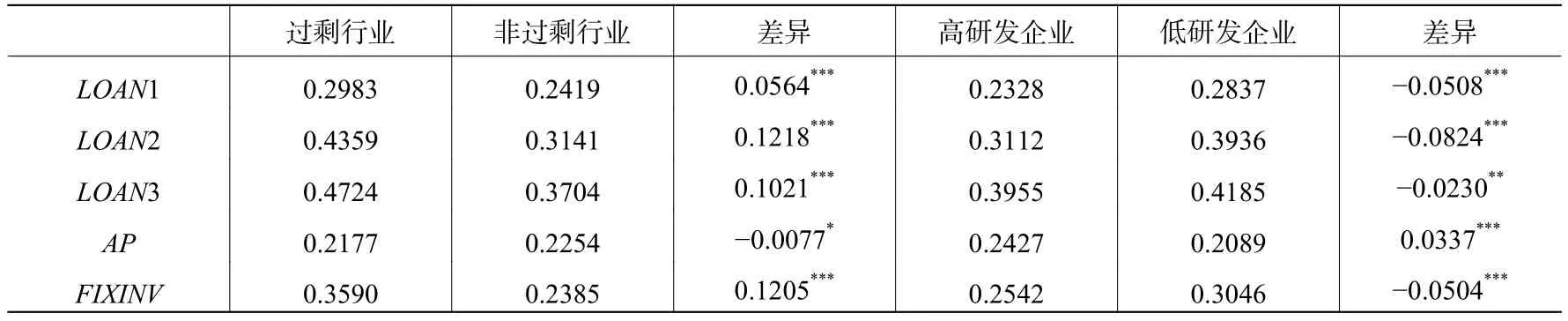

表3显示:(1)过剩行业资金回笼压力更大,企业信贷扩张意愿更强,信贷依赖度更高。考虑到过剩行业面临更高的经营风险,这一结果表明我国商业银行的信贷风险管理存在一定扭曲。(2)与银行信贷不同,过剩行业的商业信用融资低于非过剩行业,表明商业信用授信决策更为谨慎(0.2177<0.2254),这为债务结构的信贷偏移提供了数据支持。(3)过剩行业与低研发企业确实具有更高的固定资产投资规模(0.3590>0.2385,0.3046>0.2542),这意味着两者通过抵押来扩张信贷的空间更大,其债务结构的信贷偏移特征更显著,这为假设3提供了数据支持。(4)高研发企业的贷款反而更少(0.2328<0.2837,0.3112<0.3936,0.3955<0.4185),表明银行信贷的创新扶植作用目前依然较弱。(5)与银行信贷不同,高研发投资企业的商业信用融资规模显著高于低研发投资企业(0.2427>0.2089),说明商业信用对创新具有更强的识别意义和更显著的扶植作用,这有助于对比反思银行信贷的质量与效率。

表3 方差分析

五、实证结果与分析

(一)结构转换特征检验

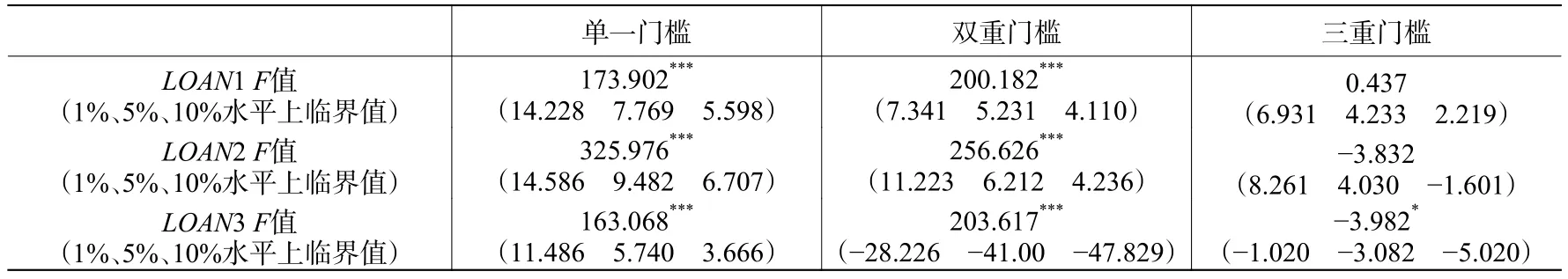

表4表明,两种信用之间存在双重结构转换特征(双门槛),这与理论分析预期相吻合。

表4 门槛效应检验结果

(二)结构转换特征及其门槛估计

由表5和表6(以列(1)为例)可知,互补门槛为0.934,即从平均水平看,若企业有形资产比重占销售收入的比例低于93.4%,则商业信用与银行信贷总体上呈现替代关系(−0.0514),但该比例超过门槛值后,两种信用转为互补关系(0.257)。产能水平进一步膨胀并超过销售收入的201.8%后,互补结构产生跳变(0.257→0.702),企业融资对信贷的依赖程度进一步提升。此外,由表5可知,无论采用哪种信贷计量口径1和2的位置相差较小,说明突变结构具有稳定性。

表5 门槛估计值

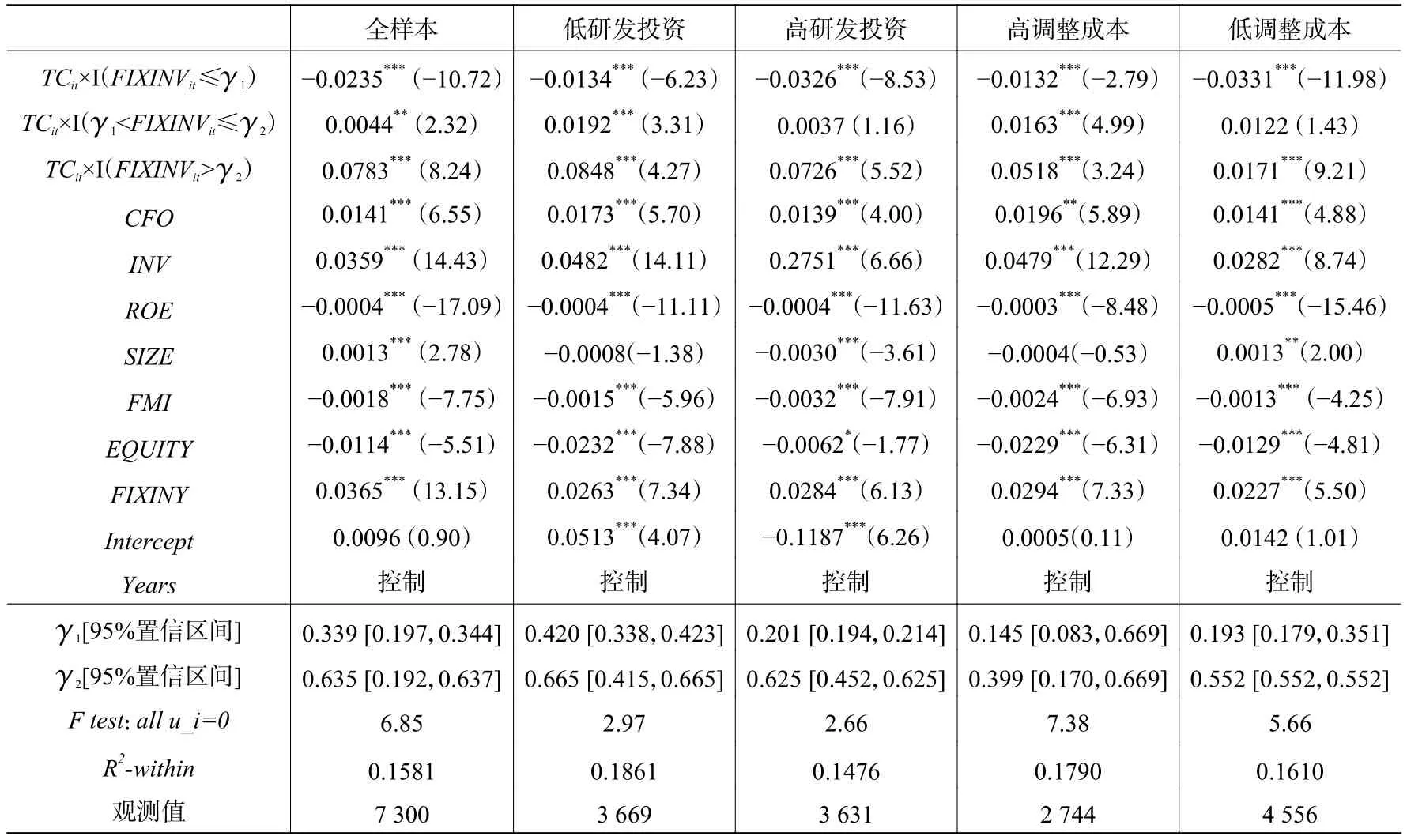

表6 双重结构转换特征分析

(三)技术创新与调整成本差异对债务结构偏移的影响分析

表7列示了分组结果。从调整成本视角看:(1)低调整成本企业(非过剩行业)在更低的门槛(0.934<1.297,0.822<0.934)下出现了互补效应,这与非过剩行业融资约束较弱、信贷同步扩张的难度相对较低有关。(2)无论哪种信贷口径,高调整成本行业(产能过剩行业)的互补系数与偏移系数都更高。这表明商业银行对过剩企业反而具有更强的信贷偏好,也表明无论处于哪个区间,低调整成本行业摆脱信贷依赖、推进债务结构再平衡的难度都低于高调整成本行业,假设3a得证。

表7 不同调整成本与研发水平下的门槛估计值与门槛回归结果

续表7 不同调整成本与研发水平下的门槛估计值与门槛回归结果

从技术创新视角看:(1)低研发企业随产能膨胀呈现出“由负转正”特征(−0.0609→0.300,−0.224→0.428),但高研发企业在产能超越第一门槛后并未出现显著的互补关系,表明高研发企业的信贷依赖度更低。这与方差分析中高研发企业反而呈现更低的信贷支持相一致,再次说明高研发企业并未获得显著的信贷扶植。因此,应反思我国商业银行信贷风险评价体系,着力构建与创新驱动相匹配的风险管理原则。(2)低研发企业既具有更高的互补系数(0.300>−0.058,0.428>0.0275),也具有更高的偏移系数(0.682>0.216,0.909>0.780)。这表明无论处于哪个区间,低研发企业都呈现出更高的信贷依赖度,从而证明了高研发企业在摆脱信贷依赖、推进债务结构再平衡的难度更低,假设3b得证。

从控制变量的回归结果看:(1)SIZE与银行信贷规模正相关,表明授信过程存在一定的规模歧视,这与 Ge和 Qiu(2007)及 Cull等(2009)的发现一致;(2)ROA 的系数为负,说明信贷配置效率有待优化,信贷扭曲有待调整,这与 Cull等(2009)、Cole(2010)以及 Kling 等(2014)的发现一致;(3)INV的系数为正,说明存货越多,企业资金周转压力越大,故信贷需求越强,这与Agostino和Trivieri(2014)及 Yang(2011)的实证结论一致。

六、稳健性检验

(一)对样本期与模型设定形式的稳健性检验

稳健性检验I主要从样本期和变量两个角度进行稳健性测试,包括:(1)主检验以2007−2014为样本期,稳健性检验则将样本期向前扩展至2004年;(2)采用FIXINV即期初的“固定资产/总资产”来刻画产能水平,作为门槛变量;(3)采用“利息支出/营业收入”来度量企业信贷水平LOAN;(4)参考Kohler等(2000),将商业信用融资由AP调整为TC(净商业信用融资/营业收入);(5)将显著性较低的INNO和AGE更换为市场化进程FMI①FMI为企业所在省份的金融市场化指数,参照樊纲等(2011)及王小鲁等(2016)的测算结果。和股权融资规模EQUITY,控制金融市场化改革和股权融资对信贷的影响。

表8显示:(1)从替代到互补的转换特征依然存在(假设1成立),超过2后,互补系数仍然存在正向跳变,说明信贷偏移依然成立(假设2成立);(2)低调整成本企业的互补系数与偏移系数均低于高调整成本企业,说明低调整成本企业的信贷依赖度更低,债务结构再平衡的难度更低(假设3a成立);(3)高研发企业的互补系数和偏移系数均小于低研发企业,说明其债务结构扭曲程度和再平衡难度相对较低(假设3b成立)。

表8 对样本期与模型设定形式的稳健性检验(稳健性检验I)

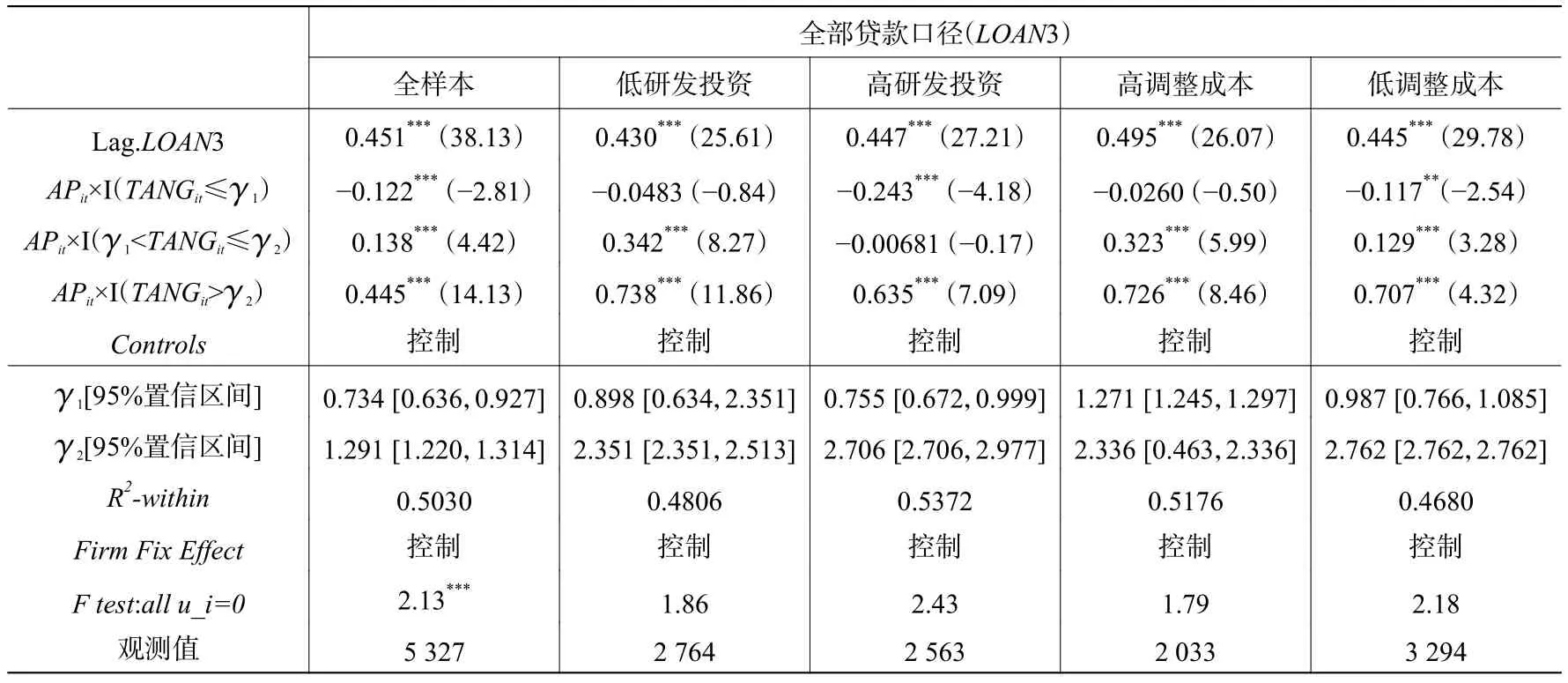

(二)包含信贷惯性的动态稳健性检验

银行对企业的授信水平通常具有一定惯性,即当期信贷规模在较大程度上会受到上一期信贷规模的影响。因此,稳健性检验II将“信贷惯性效应”(滞后一期的银行信贷)纳入检验模型,力争在控制信贷惯性影响后,为各研究假设提供动态视角下的稳健性证据。

表9显示:(1)纳入滞后一期后,各模型R2均显著提升;(2)从全样本看,互补门槛与偏移门槛依然存在(假设1和假设2成立);(3)从分组比较看,高调整成本及低研发企业的互补系数和偏移系数(信贷依赖度)均高于各自的对照组,再次证明高调整成本及低研发企业债务结构的信贷偏移度更高,实现债务结构再平衡的难度更大(假设3a和假设3b成立)。

表9 包含信贷惯性的动态稳健性检验(稳健性检验II)

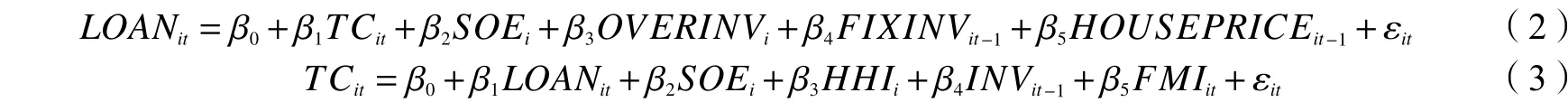

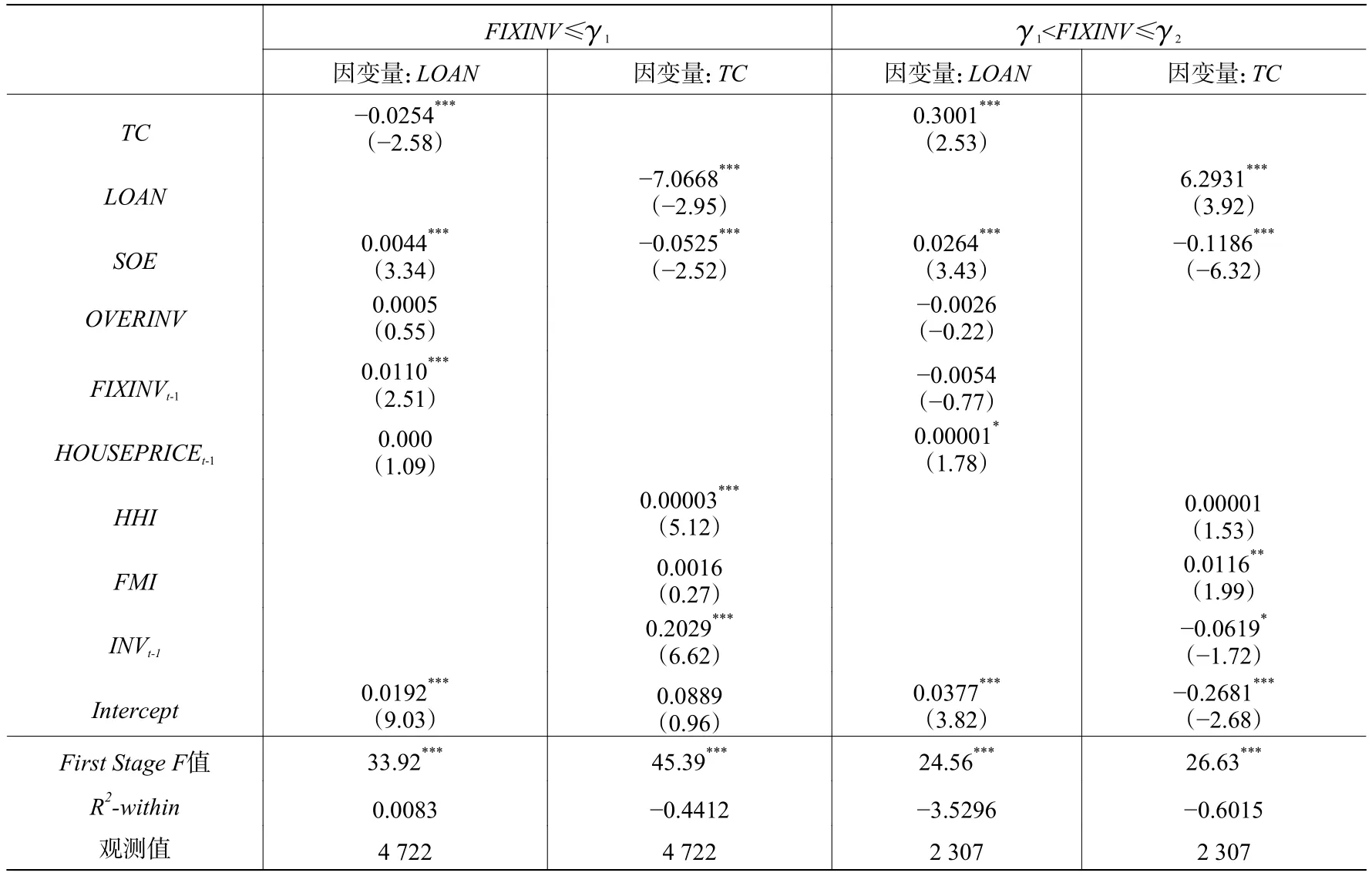

(三)基于面板联立方程模型的分段式稳健性检验

稳健性检验I以2004−2013年为样本期估计了两种信用之间从替代到互补的产能门槛−在固定资产占总资产比重超过33.9%后,两者将发生从替代到互补的转变。这意味着以该临界值进行分段回归应能观察到前一分段呈现替代、后一分段呈现互补的特征。为此,本文进一步通过面板联立方程模型考察了不同分段样本下的商业信用与银行信贷关系,以检验“自举”过程所得到的临界值的合理性。面板联立方程模型如模型(2)和模型(3)所示。

在联立方程中,商业信用(TC)与银行信贷(LOAN)为内生变量,其他变量则假定满足外生性条件。模型(2)的控制变量包括:SOE(民营企业取1,国有企业取0)和OVERINV(过剩行业取1,否则取0)。考虑到抵押能力是影响信贷的主要因素,引入FIXINVit-1(滞后一期的固定资产投资占比)和HOUSEPRICEit-1(滞后一期的新建商品房定基价格指数)①数据来源:国家统计局。该定基价格指数以1987年为基期。来控制厂房、土地等固定资产及其公允价值的变动对企业抵押能力及信贷获取的影响。鉴于FIXINV和HOUSEPRICE存在潜在内生性问题,模型(2)对其进行了滞后一期处理。模型(3)的控制变量包括:HHI(市场竞争度),因为产品市场竞争度越高,商业信用供给越强,净融资越低;FMI(金融市场化进程),控制区域金融发展差异的影响;INVit-1(滞后一期存货水平),因为期初存货压力越大,商业信用融资需求越强。

本文使用三阶段最小二乘(3SLS)估计上述联立方程组,3SLS考虑了不同方程随机误差项之间的相关关系,因此是一种更优的系统估计方法,也有助于降低模型异方差。表10的回归结果与预期一致:对于产能水平低于互补门槛的样本组,LOAN与TC呈显著负相关关系,即替代关系成立;对于产能水平超过互补门槛的样本组,LOAN与TC呈显著正相关关系,即互补关系成立。上述结果再次证明商业信用与银行信贷之间确实存在基于产能门槛(产能驱动假说)的非线性转换特征。

表10 基于面板联立方程模型的分段式检验(稳健性检验III)

七、结论与政策建议

本文研究了商业信用与银行信贷关系的动态演变特征、机理与条件(门槛),并通过构建产能驱动假说解释了产能膨胀如何导致两种信用之间出现结构转换与结构偏移,进而构建了产能治理与企业债务结构再平衡之间的内在联系。本文还通过对比动态演变特征的分组差异,揭示了影响企业债务结构再平衡的调节因素,从而为优化调控提供了政策空间。

本文得到以下研究结论:(1)企业商业信用融资与银行信贷融资之间的关系会随企业产能水平的变化而存在双重突变结构−在企业产能水平超过“互补门槛”后,两种信用之间将出现从替代到互补的关系转换特征;企业产能水平进一步超过“偏移门槛”后,两种信用之间的互补强度会出现正向跳变,即单位商业信用上升所伴随的信贷增长将从一个较低水平跳升至较高水平。这意味着企业债务结构会在产能水平超越此门槛后快速向银行信贷偏移,这为理解企业债务结构的动态演变提供了新的视角。(2)从偏移程度上看,高创新企业与低调整成本企业的债务结构向银行信贷的偏移程度更小,这意味着这类企业实现债务结构再平衡的难度更低。这一发现说明金融市场的结构扭曲及其再平衡过程与实体部门的创新能力和调整成本对冲能力紧密相关,因此政策调控应跳出金融市场本身的局限,而将焦点聚集于实体层面的创新激励与调整成本优化。

本文的研究贡献体现在:(1)以产能驱动假说(而非信号假说)为逻辑依据,结合我国产能过剩的现状,解释了两种信用从替代到互补转换的微观机理及其转换条件,丰富了互补理论的逻辑内涵。(2)证明了存在诱发债务结构向银行信贷偏移的产能门槛,产能水平超过该门槛后,企业信贷依赖水平快速提高。这一发现揭示了产能扭曲如何诱发信贷依赖,从而证明了产能治理是减弱信贷依赖、实现债务结构再平衡的关键。同时,与现有研究侧重分析融资扭曲对产能膨胀的影响不同,这一发现刻画了产能治理对融资结构的调节意义,即从反方向上拓展了投融资关系研究的边界。(3)证明了高研发企业及低调整成本企业债务结构随产能增长而向信贷偏离的程度较低,债务结构再平衡的难度较小。这一发现为理解企业的信贷依赖水平为何存在显著差异提供了调整成本及创新能力视角下的解释,也为政策调控提供了新的空间。

本文有以下政策建议:(1)由于高创新企业的再平衡能力更强,应从评级、准入、担保、授信等方面优化信贷产品设计,探索建立无形资产的评估及抵质押模式。(2)由于产能扭曲下的信贷偏移效应源于商业银行对抵押具有较高的敏感性,应弱化信贷产品的抵押敏感性,加强“重资产、强担保”类企业的抵押约束,并对“轻资产、弱担保”类企业给予新的信贷条件,降低高科技企业在信贷市场上的资本准入门槛,提升其科技准入门槛,弱化资本约束、强化科技风险监管将有助于增强企业债务结构再平衡能力。(3)应考虑对高调整成本行业给予额外的创新补贴,以平滑产能治理过程中带来的调整成本损失,从而激励其借助产能治理来实现债务结构再平衡。

[1]樊纲,王小鲁,朱恒鹏. 中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告[M]. 北京:经济科学出版,2011.

[2]刘啟仁,黄建忠. 产业创新如何影响企业加成率[J]. 世界经济,2016,(11):28−53.

[3]蒲文燕,张洪辉. 基于融资风险的现金持有与企业技术创新投入的关系研究[J]. 中国管理科学,2016,(5):38−45.

[4]王小鲁,樊纲,余静文. 中国分省份市场化指数报告[M]. 北京:社会科学文献出版社,2016.

[5]吴娜,于博,孙利军. 商业信用融资与银行信贷融资的多重结构突变[J]. 南开管理评论,2017,(4):73−81.

[6]徐明东,陈学斌. 中国工业企业投资的资本成本敏感性分析[J]. 经济研究,2012,(3):40−52.

[7]徐欣. 企业自主研发与技术引进的协同−平衡效应——基于中国上市公司的实证分析[J]. 经济管理,2013,(7):47—55.

[8]于博,植率. 我国商业信用再配置的动机检验及其治理效应分析[J]. 广东财经大学学报,2017,(4):31−40.

[9]于博. 商业信用、信号效应与银行融资——基于A股制造业上市企业的实证分析[J]. 证券市场导报,2017,(1):34−42.

[10]Agostino M,Trivieri F. Does trade credit play a signaling role? Some evidence from SMEs microdata[J]. Small Business Economics,2014,42(1): 131−151.

[11A]lmeida H,Campello M. Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment[J]. Review of Financial Studies,2007,20(5): 1429−1460.

[12]Atanasova C,Wilson N. Disequilibrium in the UK corporate loan market[J]. Journal of Banking & Finance,2004,28(3): 595−614.

[13]Atanasova C. How do firms choose between intermediary and supplier finance?[J]. Financial Management,2012,41(1): 207−228.

[14]Baños-Caballeroa S,García-Teruela P J,Martínez-Solanoa P. The speed of adjustment in working capital requirement[J]. The European Journal of Finance,2013,19(10): 978−992.

[15]Biais B,Gollier C. Trade credit and credit rationing[J]. Review of Financial Studies,1997,10(4): 903−937.

[16]Chiu W-C,Peña J I,Wang C-W. Industry characteristics and financial risk contagion[J]. Journal of Banking and Finance,2015,50: 411−427.

[17]Choi W G,Kim Y. Trade credit and the effect of macro-financial shocks:Evidence from U.S. panel data[J]. Journal of Financial & Quantitative Analysis,2005,40(4): 897−925.

[18]Cole R. Bank credit,trade credit or no credit:Evidence from the surveys of small business finances[R]. Working Paper,2010.

[19]Cull R,Xu L C,Zhu T. Formal finance and trade credit during China’s transition[J]. Journal of Financial Intermediation,2009,18(2): 173−192.

[20]Dhaliwal D,Judd J S,Serflin M,et al. Customer concentration risk and the cost of equity capital[J]. Journal of Accounting and Economics,2016,61(1): 23−48.

[21]Emery G W. An optimal financial response to variable demand[J]. Journal of Finance and Quantitative Analysis,1987,22(2): 209−225.

[22]Fabbir D,Klapper L F. Bargaining power and trade credit[J]. Journal of Corporate Finance,2016,41: 66−80.

[23]Fisman R,Love I. Trade credit, financial intermediary development, and industry growth[J]. Journal of Finance,2003,58(1): 353−374.

[24]Ge Y,Qiu J. Financial development, bank discrimination and trade credit[J]. Journal of Banking and Finance,2007,31(2): 513−530.

[25]Hermes N,Kihanga E,Lensink R,et al. The impact of trade credit on customer switching:Evidence from the Tanzanian rice market[J]. Journal of Development Study,2012,48(3): 363−376.

[26]Huang Y,Wang X. Does financial repression inhibit or facilitate economic growth? A case study of Chinese reform experience[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics,2011,73(6): 833−855.

[27]Kling G,Paul S,Gonis E. Cash holding, trade credit and access to short-term bank finance[J]. International Review of Financial Analysis,2014,32: 123−131.

[28]Kohler M,Britton E,Yates T. Trade credit and the monetary transmission mechanism[R]. The Bank of England Working Paper No. 115,2000.

[29]Lin T-T,Chou J-H. Trade credit and bank loan:Evidence from Chinese firms[J]. International Review of Economics and Finance,2015,36: 17−29.

[30]Metlzer A H. Mercantile credit, monetary policy, and size of firms[J]. The Review of Economic and Statistics,1960,42(4): 429−437.

[31]Ogawa K,Sterken E,Tokutsu I. The trade credit channel revisited:Evidence from micro data of Japanese small firms[J]. Small Business Economics,2013,40(1): 101−118.

[32]Petersen M,Rajan R. Trade credit:Theories and evidence[J]. Review of Financial Studies,1997,10(3): 661−691.

[33]Schwartz R,Whitcomb D. Implicit transfers in the extension of trade credit[A]. Boulding K E,Wilson T F. The channels of redistribution through the financial system[C]. New York:Praeger,1978.

[34]Severin E,Alphones P,Ducret J. When trade credit facilitates access to bank finance:Evidence from US small business data[R]. EFMA 2004 Basel Meetings Paper,2004.

[35]Shaikh A M,Moudud J K. Measuring capacity utilization in OECD countries:A cointegration method[R]. Working Paper No. 415,The Levy Economics Institute of Bard College,2004.

[36]Sheng H,Bortoluzzo A,dos Santos G A P. Impact of trade credit on firm inventory investment during financial crises:Evidence from Latin America[J]. Emerging Markets Finance and Trade,2013,49(S4): 32−52.

[37]Tsuruta D. Bank loan availability and trade credit for small businesses during the financial crisis[J]. The Quarterly Review of Economics and Finance,2015,55: 40−52.

[38]Yang X. The role of trade credit in the recent subprime financial crisis[J]. Journal of Economics and Business,2011,63(5): 517−529.