更多兄弟姐妹是否降低个人教育成就?*—来自中国家庭的微观证据

钟粤俊,董志强

(1. 上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030;2. 华南师范大学 经济管理学院,广东 广州 510006)

一、引 言

由于计划生育政策,在过去三十多年出生的孩子,能够拥有兄弟姐妹是一件奢侈的事,①这是从全国层面来看,计划生育政策在中国各地区存在较大的差异,例如,东、中和西部之间,城、乡之间的差异。东、中部和城市实行了较严格的计划生育政策,故在这些地区拥有兄弟姐妹就是很不寻常的事。近30多年来东、中部和城市集聚了中国大多数的人口。在教育获得(education attainment)研究文献中,过去三、四十年颇具影响且相当稳健的一个发现是:拥有更多兄弟姐妹将降低个人教育成就。换言之,兄弟姐妹之间存在教育挤占效应。早在20世纪50年代,Anastasi(1956)就提出,兄弟姐妹个数增多和间隔缩短会降低父母能支付给每个孩子的资源,这就是著名的同胞资源稀释假说(Siblings Resources-Dilution Hypothesis)。70年代,Becker和Lewis(1973)提出了孩子数量与质量之间负向关联的Q-Q替代(Quality and Quantity Trade-off Theory)假说。这构成了兄弟姐妹间教育挤占效应的基本理论。随后的诸多经验研究,大多发现了孩子的教育获得和教育成就与家庭规模有负相关关系。

我们感兴趣的是,在国外文献中得到确认的兄弟姐妹间教育挤占效应,在中国是否也存在?更进一步,这种教育挤占效应是否存在性别差异?探寻上述问题既有助于我们思考效率问题,比如家庭规模变小是不是在微观层面导致个体有更高的人力资本和更高的收入,以及在宏观层面是否有助于促进经济增长;也有助于我们思考公平问题,比如兄弟姐妹对家庭教育资源的挤占是否令女性处于更加不利的位置。

中国是一个发展中国家,人均国民收入并不高,绝大多数家庭在教育投资方面受到严重的财力约束。当孩子数量增加,家庭教育投资不可能成倍增加。这意味着孩子数量增加,家庭对每个孩子的教育投资势必下降。同时,中国长期存在“重男轻女”的传统思想,经济报酬方面也存在性别歧视,许多家庭特别是资源约束更严重的家庭,在教育资源分配方面可能会在一定程度上牺牲女孩质量来提升男孩质量。因此可以预计,中国的家庭中不仅会存在教育挤占效应,而且这种挤占效应很可能有显著的性别差异。

本文利用CGSS、CFPS和2005年全国1%人口抽样调查微观数据获得的经验证据,支持了上述看法。具体地,我们用个体受教育年限来衡量其教育成就,以此为被解释变量,考察个体兄弟个数、姐妹个数对其教育成就的影响,发现兄弟或姐妹个数越多,个人的受教育年限就越低,即存在教育挤占效应。同时,我们考虑了个体性别与兄弟或姐妹个数的交叉项,这一交叉项反应个体是否因其“女性”性别而更多受到兄弟姐妹对其教育的挤占。结果表明,女性受到兄弟姐妹的教育挤占效应比男性更大。换言之,教育挤占效应在中国家庭存在明显的性别差异。进一步的检验还表明,中国社会传统的“男孩偏好”、劳动力市场性别歧视是解释教育挤占效应性别差异的重要因素。本文研究结果具有重要的政策含义:要改善女性在教育中所受到的歧视,既需要改变人们“重男轻女”的观念,也需要通过经济发展改善家庭的经济条件。

与本文相关的国外研究文献较多,但鲜有来自中国的经验证据,也基本上忽略了教育挤占效应的性别差异。本研究有助于以中国证据丰富这一领域文献,并且我们强调了性别差异的存在。据我们阅读所及,李宏彬和张俊森(2008)以及郑磊(2013)研究了兄弟姐妹比例(同胞性别构成)对个人教育水平的影响,是与本文最接近的中文文献。然而,本文的研究和发现与这两份文献存在明显差异:首先,两份文献的重点均在兄弟姐妹性别结构(女孩占比),我们的重点在兄弟姐妹数量,利用兄弟和姐妹的绝对个数比利用相对比例更能准确地考察兄弟姐妹的教育挤占效应;其次,李宏彬和张俊来(2008)使用1988−2001年间的城市样本,郑磊(2013)使用CGSS2008调查数据,我们则使用CGSS2006和2008做基本分析,并利用CFPS2010和2005年全国1%人口抽样调查数据做佐证和辅助检验,在更大时间跨度和更大范围对该主题进行了考察,并通过几套数据交叉印证来确保研究结论的稳健性;最后,也是最重要的,上述两份文献的关键发现是,拥有兄弟将不利于个人的教育(拥有姐妹则对个人没有显著影响),兄弟姐妹中女孩比例越高将越有利于个人的教育。但是我们的研究却表明,无论兄弟还是姐妹个数增加,都会降低个体的受教育年限,并且如果个体是女孩,她的教育年限将因为兄弟姐妹数量增加而更低。换言之,两份文献发现男孩对女孩有教育挤占,女孩对男孩没有教育挤占。我们却发现,无论兄弟亦或姐妹,都会对个体产生教育挤占效应,并且女孩遭遇的挤占效应比男孩更大。上述研究结果的差异,可能与使用的数据有关,但更可能是由于模型设定不同,更多讨论我们将在本文第三部分进一步说明。

二、文献回顾和研究假说

对于家庭来说,孩子数量增多不仅要求更多的衣食住行等生活费用支出,也会要求更多购买文具和支付学费等教育费用支出,父母一方面需要花更多时间去挣取收入以满足扩大的家庭开支,另一方面也需要花更多时间和精力陪伴孩子、辅导作业、关心孩子在校表现和生病时去医院等等。然而,父母的经济资源和精力资源等始终是有限的。一般来说,随着孩子数量增加,家庭的教育资源投入很难保持同步增加。结果,每个孩子从家庭得到的教育资源投入,将会因孩子数量的增加而减少;家庭规模越大,每个孩子能得到有利于他们智力发展的经济或非经济资源就越少,这可能会使得孩子的平均质量下降(Anastasi,1956)。

已有大量经验研究对家庭规模与子女成就的关系进行了检验。Lindert(1977)指出,更大的家庭规模使父母没有那么多的时间、精力和金钱来照顾每一个孩子,成长在这些家庭的孩子会有较低的IQ、更早离开学校、更低的地位和更低的工资。Blake(1989)、Sandberg 和 Rafial(2014)等的一系列研究均证实了资源稀释的存在,即个体可利用资源的减少会影响个体的教育成就,兄弟姐妹间存在教育挤占效应。这些研究也发现,在富裕家庭,资源稀释理论要弱得多,甚至不太明显。这可能是因为富有家庭受到的教育支出财力约束较小,个体的兄弟姐妹数量增加并未明显降低个体能够从家庭获得的教育资源,因而教育挤占效应相对更弱。

资源稀释不仅限于物质资源稀释,因为家庭能够给予孩子的,除了经济资源,①经济资源的重要作用,通常在教育花费较高的时候会得到凸显。还包括文化资源。②文化资源,由于会被代际传承,父母的社会经济地位、家庭背景以及个性和气质均会影响孩子,父母的教育水平、语言技能和他们对主流文化的态度会影响孩子在教育上的适应能力和态度,这些在孩子成长过程中具有很重要的作用。表面上看,经济资源容易被稀释,父母的文化资源则不大可能因为子女数量增加而被稀释,因为父母的特征、气质、技能和态度等似乎不会因一个孩子观察到而使另一个孩子观察不到。其实不然,虽然父母的文化资源就在那里,但获取父母的文化资源则是以父母的陪伴为条件的。正如日本的一句谚语:孩子是看着父母的背影长大的。孩子向父母学习的前提是能够看到父母的背影。身教重于言教,孩子会模仿父母的行为,父母的陪伴作用无可替代。近年来关于我国儿童特别是留守儿童的研究就发现,缺乏父母陪伴会对孩子心理健康、情感和亲社会行为等带来不良影响,教育等学术成就也会更低。当孩子数量更多,一方面父母可能需要花更多时间工作赚钱养家,导致与孩子见面时间减少;另一方面父母陪伴每个孩子的平均时间也可能下降,尽管有时候父母可以与孩子集体相处,但一一沟通的机会有所减少,并且对每个孩子的关注时间也更少。这两方面原因都会导致孩子从父母那里获取的文化资源被稀释。文化资源稀释不仅影响个体教育成就,也可能是个体其他成就的重要影响因素。Blau和Duncan(1967)发现,兄弟姐妹越多,不仅个人教育水平会下降,而且职业机会也会不同,进而影响收入水平。

作为发展中国家的中国,人均收入并不高,2015年人均GDP仅5.2万元,在全球排第76位。教育投入是中国大多数家庭的一笔重要支出。因为贫困而交不上学费的“新闻”亦时有报道。对绝大多数家庭来说,养育更多孩子意味着父母将不得不更辛苦地赚钱。无论是经济资源,还是文化资源,都会因为更多孩子而被稀释,每个孩子的教育成就势必会降低。③我们认为个体能力一般不会对父母生育行为产生反向影响,尤其是教育阶段的能力,因为个体升学教育一般是青少年,兄弟姐妹的年龄间隔一般没那么大,在我们的样本中(CFPS才有年龄数据)兄弟姐妹间年龄超过10岁的不到20%。因此我们提出如下待检验假说:

假说1:兄弟姐妹间存在教育挤占效应,即兄弟或者姐妹越多,个体的教育成就越低。

国外文献鲜有讨论教育挤占效应的性别差异。但对于中国,我们有两个重要理由相信教育挤占效应存在性别差异。第一,中国长期存在“重男轻女”的传统。王文卿和潘绥铭(2005)总结了“重男轻女”的动机:传宗接代、养老保障、壮大家族势力、提供劳动力、情感需要、人生终极目的、面子和期望孩子实现自己未竟的理想等。Arnold和Kuo(1984)从成本−效用④他们提到的效用不仅限于男性劳动力和养儿防老等经济效用,还包括在心理方面的效用,比如:传宗接代、光宗耀祖和维持家庭社会经济地位等。的角度对性别偏好进行分析,认为男孩的相对效用会高于女孩,能为家庭提供更大的收益。刘爽(2006)认为,由于男孩具有女孩所不具有的个体“价值”,特别是家庭和社会价值以及制度化的社会价值取向,导致家庭存在“男孩偏好”。男孩偏好使得家庭在面临严重的资源约束时,可能会选择对女孩教育投入更少,甚至牺牲女孩的教育以保证男孩得到更好教育。周钦和袁燕(2014)利用甘肃省儿童与家庭调查数据发现,家庭在基础教育投入中确实存在明显的“男孩偏好”现象。第二,中国劳动力市场存在性别歧视,降低了女性的经济价值。在工资收入上,男女存在显著的性别工资差距,特别是学历低、职业差、年纪轻的女性劳动者会受到更为严重的歧视。在就业机会、晋升机会等方面,女性获得的机会也比男性少,女性劳动者职业更易向下流动,并且缺乏向上流动的机会,职位晋升对女性劳动者能力的要求高于男性,职业性别隔离和雇佣性别歧视现象非常普遍。就业机会和收入前景不佳会削弱家庭对女性的教育投资动机,也会降低女性获得教育的动机。基于男孩偏好和劳动力市场性别歧视,我们提出如下待检验假说:

假说2:兄弟姐妹对个体的教育挤占效应存在性别差异,对女性个体的挤占效应比对男性个体的挤占效应更大。

三、计量模型、变量说明与描述统计

本文使用中国综合社会调查2006和2008年数据(简称CGSS2006和2008)、中国家庭追踪调查2010年数据(简称CFPS2010)和2005年全国1%人口抽样调查微观数据。①这3个数据集都是全国层面的调查数据。中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)数据见CGSS官网:http://www.chinagss.org/;中国家庭追踪调查(CFPS)见CFPS官网:http://www.isss.edu.cn/cfps/;2005年全国人口普查数据是国家统计局会同有关部门进行的全国人口抽样数据。由于新中国成立初期以7岁作为小学入学年龄(1986年颁布的义务教育法规定6周岁),故我们选取1942年以后出生人口作为样本。剔除在读学生样本,因为这部分人口的最终教育程度尚无法获取。CGSS2006和2008、CFPS2010和2005年抽样数据均给出个体的“受教育等级”和“受教育等级的状态”,我们以此作为衡量受教育程度的指标。②为计算方便:本文使用的所有数据的教育年限都是小学毕业为6年,初中3年,高中、中职和中专3年,大专3年,本科4年,研究生及以上3年。CGSS2006直接提供了受教育年限和受教育等级,用该教育年数作为教育获得的衡量,并不会改变结论。

(一)计量模型。设定如下线性回归模型:

其中,j为受访者所处的省份,i为受访者个体;Yij为个人受教育年限等成就;genderij为受访者性别,女性=1;brotsij为受访者兄弟的个数;sistsij为受访者姐妹的个数;X′反映受访者个人特征、家庭背景和地区固定效应等控制变量(篇幅所限,模型(1)省略了常数项和);为干扰项。

(二)变量说明。表1列示了个体的人口统计学特征和家庭背景信息。

表1 CGSS2006和2008数据主要变量描述性统计③其中:性别为虚拟变量,女性=1,男性=0;兄弟个数为受访者拥有的兄弟数量;姐妹个数为受访者拥有的姐妹数量;性别×兄弟为受访者的性别与受访者兄弟个数的交互项;性别×姐妹为受访者的性别与受访者姐妹个数的交互项;排行为受访者在兄弟姐妹中的出生顺序,老大为1,老二为2,依次类推,排行越靠后则出生时间越晚;样本中最小的排行是12,这意味着他有11个哥哥和(或)姐姐;民族为虚拟变量,汉族=1,其他民族=0;年龄为受访年份与出生年份的差;父亲、母亲受教育等级是0−4的排序变量,0为文盲,1为小学,2为中学;3为高中、中职和中专;4为大专及以上。

续表1 CGSS2006和2008数据主要变量描述性统计

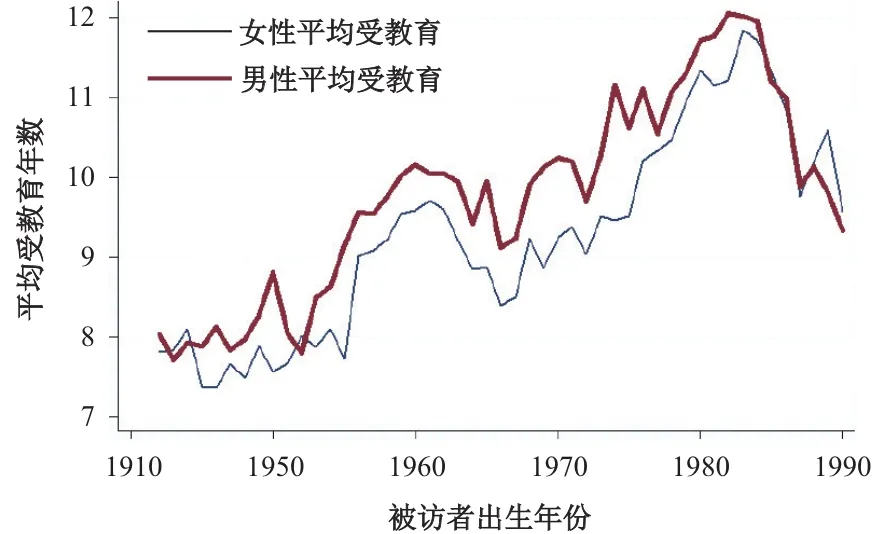

(三)不同性别个体受教育的直观对比。图1表明,越年轻的群体,平均受教育年限越高。图中自20世纪80年代中期以后平均受教育年限下降,原因是截止到调查年份这部分群体大约在16−22岁,高中和大学就读的样本被剔除了,使得该群体的平均教育年限被拉低了。因此,我们更关注图中1985年之前出生的样本,可以直观看到,女性平均受教育年限明显低于同时代的男性。①截止调查年度,1985年后生人年龄大约在16−22岁,大多仍在接受教育(尚不可得到最终教育程度),故曲线最后部分的下降趋势并不表示这一群体的教育水平在下降。

图2进一步根据性别和兄弟姐妹个数绘制了不同群体的平均受教育年限。同前面一样,我们仍重点看1985年之前的部分。可以发现,无论女性(图2左)还是男性(图2右),都表现出兄弟姐妹越多则平均教育年限越低的规律,独生子女的受教育年限在最上面,有2个兄弟姐妹者的平均受教育年限位于中间水平,有4个以上兄弟姐妹者的平均受教育水平最低。这直观上体现了兄弟姐妹数量的教育挤占效应。

图1 不同出生年份男女的平均受教育年限

图2 不同出生年份男女的平均受教育年限

四、回归结果及分析

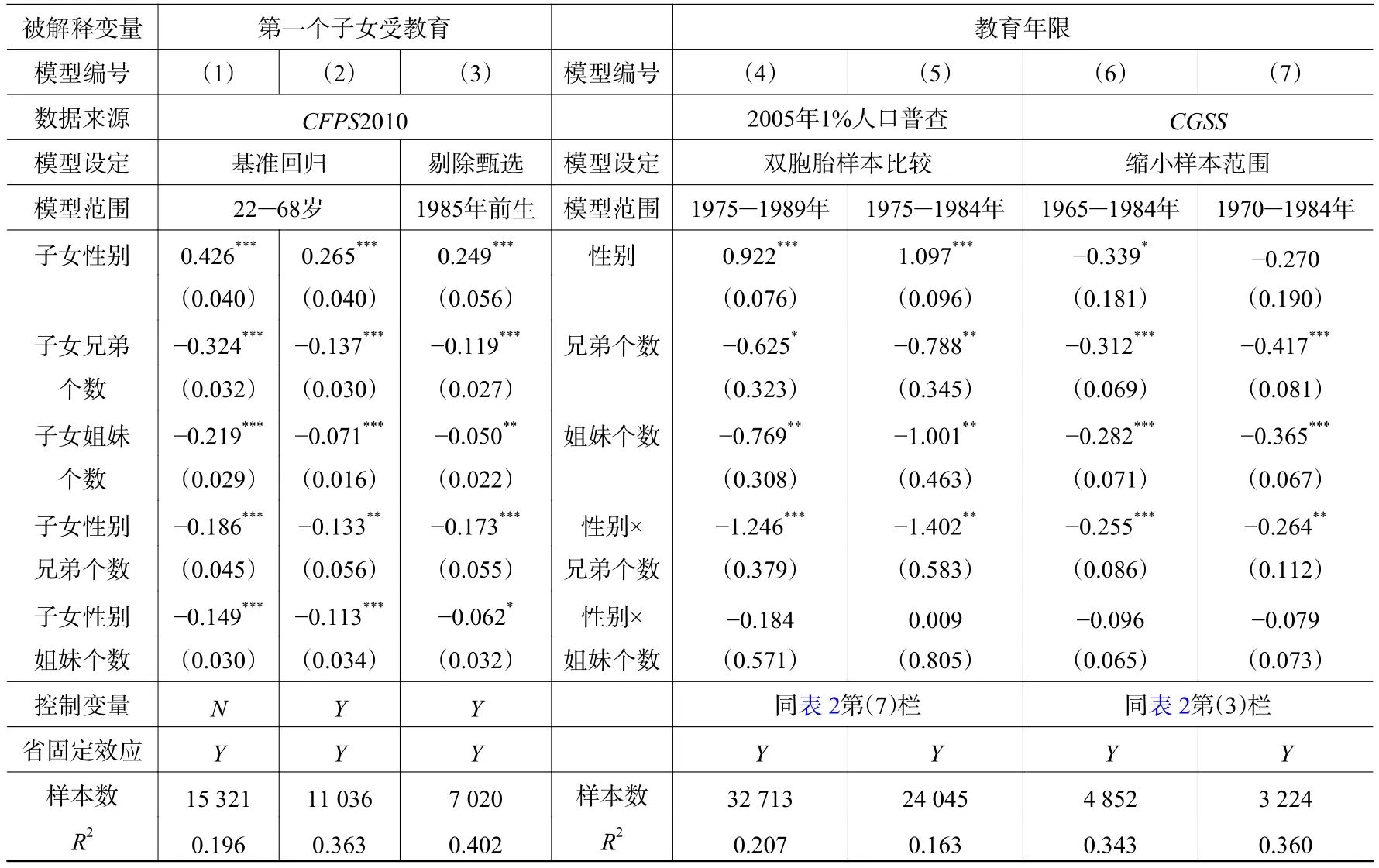

(一)基准回归。表2列示了基准回归结果。第(1)栏控制了省份固定效应和调查年份,只加入了性别、兄弟个数、姐妹个数以及其交叉项对受教育年限的回归结果;第(2)栏增加控制个人特征变量(排行、民族和年龄),四个关键回归系数仍然显著为负;第(3)栏进一步增加控制父母受教育程度。以上的控制变量都相对外生。在每一栏,我们所关心的四个关键变量的回归系数均显著为负。性别变量在第(3)栏也显著为负。上述回归结果表明:兄弟个数和姐妹个数对个体(不分性别)受教育年限存在负向影响,这支持了假说1;而且兄弟对个体教育获得的挤占比姐妹要大(系数更大);女性个体要比男性受到兄弟姐妹的教育挤占更严重,这支持了假说2。

表2 CGSS与2005年人口普查数据基准回归

以第(3)栏的回归结果为例来具体解释:由于性别导致的教育年限差异,女性比男性平均要少0.267年(相当于半个学期);如果个体是男性,则增加一个兄弟将使其自身的教育年限平均减少0.105年(相当于6周),增加一个姐妹将使其自身的教育年限平均减少0.077年(相当于4周);如果个体为女性,则其来自兄弟姐妹的挤占效应还需要加上交叉项的系数,即增加一个兄弟将使其自身的教育年限平均减少0.105+0.214=0.319年(接近一个学期),增加一个姐妹将使其自身教育年限平均减少0.077+0.100=0.177年(相当于9周)。换言之,无论个体是男是女,增加兄弟或姐妹都会导致其自身教育程度下降,但兄弟挤占效应会比姐妹挤占效应更大;如果个体是女性,比之个体是男性,前者遭遇兄弟姐妹的挤占效应比后者更大,从第(3)栏的回归数据看,如果一个男孩有一个兄弟一个姐妹,那么他的教育年限平均来说将下降0.105+0.077=0.182年;如果一个女孩也有一个兄弟一个姐妹,那么她的教育年限平均来说将下降0.309+0.177=0.486年(相当于25 周,比一个学期还多),是男孩的 2.67 倍(0.486/0.182=2.67)。

在既有文献中,李宏彬等(2008)以及郑磊(2013)发现,拥有兄弟将降低个人教育水平,但拥有姐妹则对个人教育水平没有显著影响。我们的发现却表明,拥有姐妹同样会降低个人的教育水平。这种结论的差异有可能是我们用了不同的数据,但更主要的原因可能在于我们采用了不同的模型。在上述文章中,考虑的重点是兄弟姐妹的性别结构(家庭中女孩占全部孩子的比例),有无兄弟或有无姐妹是二值虚拟变量。在这种处理方式中,很显然一男一女和二男二女的孩子性别结构取值是一样的,有两个兄弟(姐妹)和有一个兄弟(姐妹)的取值也是一样的(同为1(0))。我们考察的重点是兄弟姐妹数量,直接将兄弟数量和姐妹数量及其与性别的交叉项放入回归,因此能更清晰地看到兄弟姐妹数量(而不是性别结构)对个体教育获得的影响。

如前所述,20世纪80年代中期后出生的人口,在调查年度大概在16−22岁,那些高中和大学的在读样本被剔除了,这导致样本中这一时期的人口平均教育程度被低估,导致前面基准回归的结果被质疑。另外,80年代中后期各种胎儿性别鉴定技术和安全高效的人工流产技术的广泛使用,可能影响到出生性别比(贾志科和吕红平,2012)。B超是识别胎儿性别普及最广的技术,但B超等胎儿鉴定技术在中国的普及是在1985年之后,这使得1985年后出生的兄弟姐妹的构成可能具有一定选择性。为了排除上述两个方面可能带来的影响,表2第(4)栏给出了1985年前出生个体子样本的回归结果,可以发现,所有的系数符号都与栏(3)保持一致,而且都非常显著。在栏(5)我们尝试用1978年前(计划生育政策实施之前)的子样本来进行回归,更彻底地排除性别选择因素,结果也很好地支持了本文所提出的两个假说。

表2第(6)−(7)栏进一步用2005年全国1%人口抽样数据来做辅助性检验。一方面,由于该数据中缺乏一些特定的统计信息,回归时我们无法控制父母教育等级和个体在家庭的排行变量;另一方面,人口抽样调查仅询问了30岁以下个体的兄弟姐妹个数信息,故我们只将2005年全国1%人口抽样数据作为辅助性检验。尽管如此,回归结果依然支持存在兄弟姐妹教育挤占效应,而且这种挤占效应对女孩来说比男孩更严重。

(二)排除其他影响因素。此部分将从下面3个方面对可能会干扰本文结论的问题进行逐个检验,以说明这些可能的干扰因素对本文结论产生的影响。

首先,CFPS数据给出了详细的受访者子女和受访者及其配偶的信息。子女信息包括受教育等级、年龄、性别、出生月份和工作等;受访者及其配偶的信息包括受教育程度、年龄、职业、收入、受访者12岁时的户口状态、受访者对子女的态度等。这些变量的存在使得本文可以尽可能多地控制受访者(作为父母)影响子女受教育的外在因素等信息。另一方面,该数据为我们提供了受访者对子女态度的问题,有助于我们对兄弟姐妹影响男女受教育的机制进行分析。限于篇幅,我们也将CFPS数据作为基准回归的辅助检验,并且在机制检验部分运用CFPS数据。

利用CFPS数据,我们可以识别出家庭的第一胎子女,考察第一胎子女的受教育程度与兄弟姐妹数量的关系。这有助于回应家庭子女规模与子女教育程度的内生性问题。父母选择要几个孩子的时候,也考虑到了孩子们将来会接受多少教育,或者根据孩子们未来的教育期望来决定要多少个孩子。毕竟,上学难、就业难有可能影响家庭的意愿孩子数。但我们观察不到家庭的决策,这就可能导致解释变量与误差项相关的内生性问题。工具变量是解决此类内生性问题的良方,但要找到合格的工具变量并非易事。①Angrist等(2010)曾以多胞胎作为家庭规模的工具变量,因为多胞胎带来了家庭规模的意外扩大。退而求其次,我们尝试用弱内生性样本来做分析。一般来说,第一胎子女很少是家庭规模决策的结果(对于中国人来说,至少要生一个孩子似乎是天经地义的)。因此,CFPS第一胎子女数据为我们提供了CGSS数据提供不了的弱内生性样本。

由于CFPS并没有给出子女是否已经毕业的信息,22岁是通常的大学本科毕业年龄,本文将22岁及以上者视为学业完成样本;另一方面,新中国成立初期规定7岁为小学入学年龄,我们选取1942年后出生的样本。因此,样本选择子女年龄为22−68岁。②我们也使用16−68岁样本来回归,结果与22−68岁样本回归在系数符号和显著性方面完全一致,仅系数大小有所变化。表3第(1)−(2)栏给出受访者第一个子女受教育等级如何受到兄弟姐妹个数影响的基准回归,结果支持了资源稀释理论及性别差异,即男女均受兄弟姐妹教育挤占,且女性所受挤占会更大。与表2类似,表3第(3)栏只考虑受访者所有子女均在1985年前出生的样本,以排除在读样本缺失和性别甄选的可能影响,结果与第(2)栏基本一致(我们也做了1978年前出生的子样本,结论与表2第(5)栏相似,未予汇报)。回归中,我们控制了被访者(父母)的年龄、青少年时期户籍、教育程度和子女出生季节等外生信息。

表3 排除其他影响因素

其次,前文已尽可能控制对子女数量和教育成就同时产生影响的外生控制变量,但仍可能存在遗漏变量问题,例如父母的生育偏好等。此处我们用2005年1%的人口普查数据,添加双胞胎和非双胞胎家庭的样本比较分析结果(仅双胞胎,无更多子女),这些样本的父母生育了相同的胎数,但是生育的子女数量却不相同,并且本文所选取的双胞胎样本出生的范围为1975−1989年,时间间隔较短、中国国内发展稳定、人为干预双胞胎受孕等技术不发达,且双胞胎的兄弟姐妹数较为外生。故只比较独生子女和只有1胎双胞胎家庭样本的受教育差异,可以在很大的程度上克服遗漏变量等导致的估计问题。

表3第(4)栏给出双胞胎与独生子女家庭的受教育与兄弟姐妹关系的回归结果,考虑到1985年以后,B超在中国开始流行,这可能使得双胞胎及独生子女的性别变得内生,第(5)栏是在第(4)栏基础上仅对比1975−1984年出生的样本。上述结论均表明,兄弟姐妹对个人受教育会有挤占作用,并且兄弟对女性教育挤占效应显著更大,姐妹对女性教育挤占不显著(姐妹和女性交互项不显著,原因可能是2个女性双胞胎中,对父母来说2者相似,父母并不会偏袒任何一方,故女性和姐妹交互项系数不显著)。

Huang等(2016)指出,中国的户籍制度和独生子女政策使得样本中存在的双胞胎可能是伪双胞胎现象,即样本中的部分双胞胎存在挂户口现象,该现象使得同一个家庭,同一年出生的兄弟姐妹可能不是双胞胎。有必要说明的是,挂户口现象对本文的结论并不会产生根本影响,因为存在谎报双胞胎的样本,其所在的家庭实际是独生子女家庭(而不是有1个兄弟姐妹)。在其他条件相同时,其受教育状况较真正双胞胎家庭要好,这会使得我们的挤占效应被低估,即挂户口这种现象会让本文的估计结果趋于保守。

最后,本文基准回归选取的样本区间范围较广。部分读者也许会质疑,1942年至今发生了很多重大事件,使得受教育年限发生了巨大的变化。例如,文化大革命、改革开放以及上世纪90年代中期,我国的高等教育体制发生了变化等。此处,第(6)−(7)栏做了缩小窗口的稳健性检验,分别将个体的出生年份限定在1965−1984年和1970−1984年,可以发现,兄弟姐妹对个人的受教育年限仍有挤占效应,并且兄弟对女性挤占效应更大,姐妹对女性挤占效应虽然不显著但是影响效应仍然为负。

(三)稳健性检验。

1. 替换变量的稳健性检验。表4第(1)−(2)栏引入家庭中的男孩比重变量。男孩比重是受访者家庭中男孩个数比上所有孩子个数,是家庭中男女结构的代理,但为了避免完全共线性,回归中不同时控制男孩比重、兄弟个数和姐妹个数。第(1)栏是控制姐妹个数、家庭中男孩比重及其分别与性别交互项的回归结果,增加姐妹或是男孩比重越高的家庭,对女性的教育挤占也显著越大(系数符号为负)。第(2)栏控制男孩比重,家庭规模①家庭规模反映的就是家庭中孩子的个数,兄弟个数+姐妹个数+受访者。及其分别与性别交互项的结果,在男孩比重越高、家庭规模越大的家庭,女性个体在教育中被挤占的幅度越大。

表4 稳健性检验

2. 剔除出生顺序的影响效应。Lindert(1997)指出,给定家庭规模,头胎出生(出生顺序第1)会比中间或最后出生的孩子有更高的IQ和成就。学术界早有学者(如Galton,1874)研究了出生顺序对智力、教育获得、职业成就、愿望和动力、异常行为(包括精神病、违法行为和酗酒)等方面的影响。除此之外,出生顺序还会影响个人的特征,如焦虑、独立性、社交和成就取向等。

关于子女出生顺序的影响,现存文献给出的结论并不统一。Ejrnæs和Pörtner(2004)指出,子女的出生顺序效应表现为正向影响(晚出生孩子会比早出生孩子更有优势)。而Lindert(1977)却认为,子女出生顺序效应会呈现“U”型关系,即先下降后上升。Kantarevic和Mechoulan(2006)发现,子女的出生顺序效应不会一开始就出现,只有子女个数达到一定程度时出生顺序效应才会逐渐显现起来,而出生顺序对子女受教育年限的影响基本为正。Kessler(1991)却发现,出生顺序效应并不显著,可能不存在。既有文献分析家庭规模对个人的教育或资源的影响时,都会同时考虑兄弟姐妹个数效应和出生顺序效应,但是本文侧重点在考察兄弟和姐妹如何影响男女教育获得,故需剔除出生顺序效应,考察兄弟和姐妹对男女教育挤占有差异的结论是否依旧稳健。

表4第(3)−(6)栏是排除出生顺序影响的回归结果。第(3)栏给定受访者出生顺序第一的回归结果。在出生顺序为第一的样本中,兄弟和姐妹对女性教育获得的挤占比男性受到兄弟和姐妹影响要显著更大,即资源稀释存在性别差异的结论仍然成立;第(4)栏给定受访者的出生顺序为第二之后的样本回归结果;第(5)栏给出的是剔除受访者的出生顺序为最小的回归结果(考虑到出生顺序最小的子女的性别往往与其他排序的兄弟姐妹有差别,例如父母更宠爱偏袒等,其受到兄弟姐妹的影响可能会有所差异);第(6)栏给出受访者在家庭所有兄弟姐妹中排行第二、三的回归结果。基于以上的对比结果,即使排除了出生顺序影响,兄弟和姐妹个数对教育的挤占仍存在性别差异,尤其是兄弟姐妹对女性的教育挤占比男性高的现象是显著且稳健的(基准回归控制了出生顺序变量,可以起到类似的效果)。

3. 考虑城乡差异。改革开放之后,农村地区生育多子多女的现象较为普遍,并且农村地区资源(包括教育)约束更为紧张;城镇实施了严格的独生子女政策,兄弟姐妹个数较少,并且城市发展较快,家庭较为富裕,教育资源并不是城镇家庭的主要资源约束。因此,资源稀释理论在城市较为宽松,而在农村更为突出,有必要考察城乡样本是否有差异。①CGSS数据提供的户口类型是当下的户口类型,并没有出生时的户口类型,此处我们用当下户口作为户籍地度量。表4第(7)−(8)栏给出了城乡子样本的回归结果。第(7)栏给出了城市户口样本分析结果,兄弟姐妹对个体不会产生挤占效应,但是兄弟对女性教育获得会有显著的挤占效应;第(8)栏给出了农村户口样本分析结果,兄弟姐妹对个体均会产生挤占效应,且女性受到兄弟姐妹挤占效应显著更大。因此,女性受到兄弟挤占不论在农村抑或城市都存在,这也是中国重男轻女的传统现实,而女性在城市受到姐妹的挤占并不显著。

五、教育挤占效应性别差异的机制检验

兄弟姐妹对教育的挤占效应已经被许多经验研究证实,但文献对这种挤占效应的性别差异却很少涉及。前面获得的经验证据表明,在中国,兄弟姐妹教育挤占效应存在显著的性别差异,兄弟姐妹对女性的教育挤占比对男性更严重。本文第二部分曾对此提出过两种可能的解释,一是“重男轻女”的传统思想,二是劳动力市场歧视降低女性的经济价值,两者都是导致教育挤占性别差异的原因。在本部分,我们尝试对上述两种可能的解释进行检验。由于直接寻找“重男轻女”或劳动力市场歧视的测度指标并不容易,我们主要通过一些间接指标来检验。比如对“重男轻女”思想的检验,用地区性别比是否失衡来测度地区的男孩偏好,用父母“传宗接代”观念强弱来测度对子女偏好的程度;对劳动力市场歧视的影响,则主要用家庭条件和男女相对经济社会地位来间接体现,因为条件好、相对经济社会地位平等的家庭,其教育投资较不会对劳动力市场歧视做出反应。检验确认了“重男轻女”传统思想和劳动力市场歧视下女性更低的经济价值的确是导致兄弟姐妹教育挤占效应存在性别差异的原因。

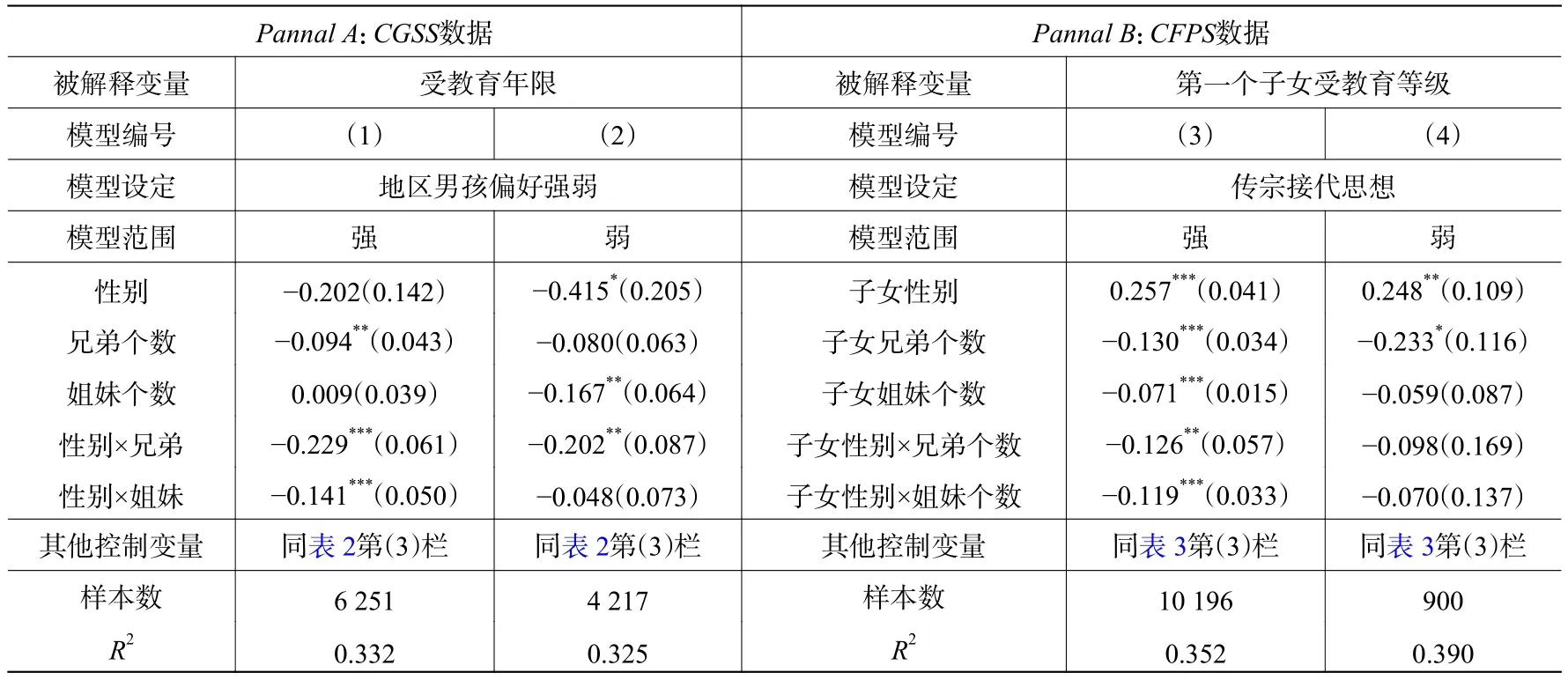

(一)男孩偏好的影响。我们通过两种方式来测度男孩偏好。一是用地区是否有性别比失衡来测度地区层面的男孩偏好观念。在性别比失衡严重的地区,男孩偏好往往更强,因为往往是强烈的男孩偏好导致地区性别比失衡。根据本文的假说可以推论,男孩偏好更强则女性受到兄弟姐妹的教育挤占将会越严重。为了对此进行检验,我们将地区0−49岁群体性别比是否超过1.05(这被认为是性别平衡的比率)作为地区男孩偏好强弱的表征,性别比超过1.05,则认为地区的男孩偏好强,否则男孩偏好弱。表5第(1)−(2)栏给出了地区男孩偏好强和弱两类地区的兄弟姐妹数量对男女受教育影响的回归结果:在男孩偏好强的地区,兄弟姐妹对女性的教育挤占效应显著严重于男性(即两个交叉项系数显著为负);在男孩偏好弱的地区,兄弟姐妹对女性也有教育挤占效应,但没有男孩偏好强的地区那么严重(两个交叉项系数的系数绝对值和显著程度都有所下降)。这初步反映出教育挤占效应存在性别差异。我们也用出生性别比和地区0−49岁性别比为1.07或1.03分别作为男孩偏好强弱的分界线,结论不受影响。

表5 男孩偏好机制检验回归结果

二是CFPS数据给出了受访者对生育子女态度问题的调查:“您认为传宗接代的重要程度?”,受访者给出1−5的排序答案,值越大,反映的传宗接代思想(男孩偏好)观念越强。我们将受访者回答1−2的视为传宗接代思想较弱的样本,其对男孩偏好的观念相对较弱,在子女的教育资源配置中歧视女孩的可能性更小。受访者回答3−5的视为传宗接代思想强的样本,其对男孩偏好的观念较强,在子女的教育资源分配过程中,可能更注重男孩。表5第(3)−(4)栏给出了传宗接代思想观念强弱(即男孩偏好强弱)的子样本回归结果。我们关心的两个交叉项的回归系数,在传宗接代观念强的一组显著为负,在弱的一组虽然也为负,但却不显著,而且系数值也更小。换言之,传宗接代思想越强的个体,其子女中兄弟姐妹教育挤占效应的性别差异越严重。

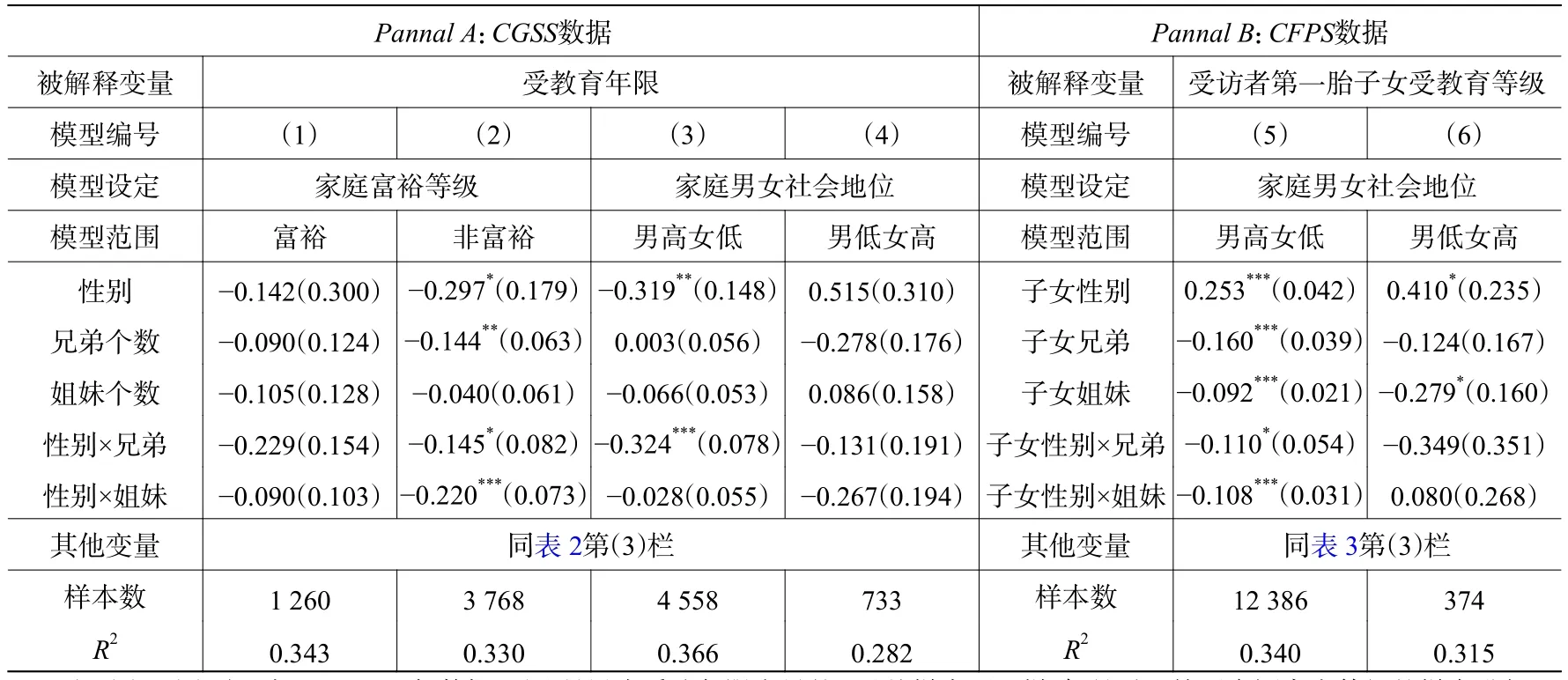

(二)劳动力市场歧视的影响。劳动力市场歧视不好度量,难以直接进行检验,我们考虑两个间接的策略。其一,家庭越富有,在子女教育上受到的财力约束越小,则家庭就越不可能因为劳动力市场对女性的歧视而在家庭教育资源分配上男女有别。利用CGSS2008数据(2006年没有该数据),根据受访者14岁时家庭所处的等级自评(分值为1−10,值越低家庭条件越好),将家庭等级分为富裕家庭(1−5分)和贫穷家庭(6−10分)两类,分别做回归。表6第(1)栏给出的是富裕家庭子样本回归结果,第(2)栏是贫穷家庭子样本回归结果。比较两栏回归,贫穷家庭的两个交叉项系数均显著为负,富有家庭的两个交叉项系数虽然也为负但并不显著。这说明,贫穷家庭兄弟姐妹的教育挤占效应存在显著性别差异,但在富裕家庭这种挤占效应的性别差异不显著。

表6 资源约束和男女地位影响机制

其二,我们考虑家庭中男女的社会地位差异。家庭中男女地位,往往取决于父母在家庭中相对的经济地位。在其他条件相同时,父亲地位更高和母亲地位更高的社会(家庭),女性受到的对待(歧视)会不一样。在父亲地位更高的家庭,父亲为主导者,家庭倾向于形成男性在劳动力市场更有优势的观念,会偏好对男性在教育等方面有更多的投资;在母亲地位更高的家庭,父亲并不一定是家庭的主导者,家庭对男女在劳动力市场的优势并没有明确的界定,家庭对男女性在教育等方面投资的偏好并不明显。因此,我们预期,在“男高女低”的家庭,女性受到歧视的概率可能会更大,兄弟姐妹教育挤占效应的性别差异会更严重。CGSS2006有直接给出受访者18岁时父母的社会经济地位指数;CGSS2008给出受访者14岁时父母的职业分类,我们将该数据的职业分类转换为对应的社会经济地位指数。用父亲的社会经济地位指数除以母亲社会经济地位指数,得到父母相对社会经济地位指数,以此作为家庭男女相对地位的度量。将父母相对社会经济地位指数大于等于1的个体归入“男高女低”样本,小于1的个体则归入“男低女高”样本。在中国的大多数家庭中,男性的收入较女性高。表6第(3)−(4)栏回归中的交叉项系数表明,在“男高女低”的家庭中,兄弟姐妹(特别是兄弟)教育挤占效应的性别差异的确更为显著。

我们也用CFPS2010数据做了类似工作,将受访者的第一胎子女样本根据家庭男女社会地位划分为“男高女低”和“男低女高”两类,方法与对CGSS数据的处理一样。表6第(5)−(6)栏给出了回归结果,两栏回归中交叉项的系数显示:“男高女低”家庭中兄弟姐妹教育挤占效应存在显著的性别差异;在“男低女高”的家庭中存在这种挤占效应,但挤占效应的性别差异并不显著。

六、结 论

本文研究兄弟姐妹对个体教育获得或教育成就的影响。研究结果显示,就受教育年限而言,兄弟姐妹数量增加会导致个体的教育年限下降,即子女数量增加将降低子女的平均质量,资源稀释理论或数量-质量替代理论在中国也是成立的,兄弟姐妹之间的确存在着教育挤占效应。

但我们还进一步发现,兄弟姐妹对个体的教育挤占效应存在着性别差异。即,给定兄弟和姐妹的数量,个体为女性时受到兄弟姐妹的教育挤占效应比个体为男性时更严重。这一发现,在国外文献中鲜有涉及,国内文献也较为少见。进一步检验还表明,中国传统的“重男轻女”思想观念和劳动力市场歧视导致女性较低的经济价值,是导致兄弟姐妹教育挤占效应存在性别差异的重要原因。

其他的发现也很有意义。比如我们发现,男孩偏好更强的地区,兄弟姐妹教育挤占效应的性别差异就特别显著;而在男孩偏好更弱的地区,兄弟姐妹教育挤占效应的性别差异就没那么显著。在条件更差、女性经济社会地位更低的家庭中,兄弟姐妹教育挤占效应就特别显著;而条件更好、女性经济社会地位更高的家庭中,兄弟姐妹教育挤占效应的性别差异更弱,通常也不显著。

由于教育的性别差异本身不仅关系到公平,也关系到经济发展效率,女性教育水平更关系下一代的成长和国家的长远未来,因此促进女性教育水平的提升非常重要。本文研究结果有一些明显的政策含义:要改善女性教育公平提高她们教育水平,既需要改变人们“重男轻女”的观念,也需要通过经济发展改善其家庭经济条件。

[1]贾志科,吕红平. 论出生性别比失衡背后的生育意愿变迁[J]. 人口学刊,2012,(4):34−45.

[2]李宏彬,张俊森. 中国人力资本投资与回报[M]. 北京:北京大学出版社,2008.

[3]刘爽. 对中国生育“男孩偏好”社会动因的再思考[J]. 人口研究,2006,(3):2−9.

[4]王文卿,潘绥铭. 男孩偏好的再考察[J]. 社会学研究,2005,(6):165−193.

[5]郑磊. 同胞性别结构、家庭内部资源分配与教育获得[J]. 社会学研究,2013,(5):76−103.

[6]周钦,袁燕. 家庭基础教育投入决策“男孩偏好”的理论与实证研究[J]. 人口学刊,2014,(3):14−24.

[7]Anastasi A. Intelligence and family size[J]. Psychological Bulletin,1956,53(3): 187−209.

[8]Angrist J,Lavy V,Schlosser A. Multiple experiments for the causal link between the quantity and quality of children[J].Journal of Labor Economics,2010,28(4): 773−824.

[9]Arnold F,Kuo E C Y. The value of daughters and sons: A comparative study of the gender preferences of parents[J].Journal of Comparative Family Studies,1984,15(2): 299−318.

[10]Becker G S,Lewis H G. On the Interaction between the quantity and quality of children[J]. Journal of Political Economy,1973,81(2): S279−S288.

[11]Blake J. Family size and achievement[M]. Berkeley:University of California Press,1989.

[12]Blau P M,Duncan O D. The American occupational structure[M]. New York:Wiley,1967.

[13]Chi W,Li B. Glass ceiling or sticky floor? Examining the gender earnings differential across the earnings distribution in urban China, 1987-2004[J]. Journal of Comparative Economics,2008,36(2): 243−263.

[14]De Graaf P M. The impact of financial and cultural resources on educational attainment in the Netherlands[J]. Sociology of Education,1986,59(4): 237−246.

[15]Ejrnæs M,Pörtner C C. Birth order and the intrahousehold allocation of time and education[J]. The Review of Economics and Statistics,2004,86(4): 1008−1019.

[16]Galton F. Proposal to apply for anthropological statistics from schools[J]. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,1874,3: 308−311.

[17]Huang W,Lei X ,Zhao Y. One-child policy and the rise of man-made twins[J]. Review of Economics and Statistics,2016,98(3): 467−476.

[18]Kantarevic J,Mechoulan S. Birth order, educational attainment, and earnings: An investigation using the PSID[J].Journal of Human Resources,2006,41(4): 755−777.

[19]Kessler D. Birth order, family size, and achievement: Family structure and wage determination[J]. Journal of Labor Economics,1991,9(4): 413−426.

[20]Lindert P H. Sibling position and achievement[J]. The Journal of Human Resources,1977,12(2): 198−219.

[21]Sandberg J,Rafail P. Family size, cognitive outcomes, and familial interaction in stable, two-parent families: United States, 1997-2002[J]. Demography,2014,51(5): 1895−1931.