平衡木上的华北父母:日常表现、实践逻辑与意外后果

——基于农民人生价值的视角

王 向 阳

(武汉大学 政治与公共管理学院,武汉 430072)

一、问题的提出

近年来,笔者在全国各地农村驻村调研的过程中,有一个感受非常强烈:以河南父母为代表的华北父母最辛苦!相比华南宗族性村庄中的父母,华北父母在家中地位大不如前,乃至出现“说话不算话”“养老如养狗”等极端现象,即使如此,华北父母仍旧“累死累活,都是为了下一代”,不仅为儿子盖房子、娶媳妇,还要为儿子带孙子、做家务,甚至帮儿子种地,要求自己少生病,人生任务链条极其绵长,但却难以得到子代家庭应有的尊重和代际回报。相比川西原子化村庄中的父母,华北父母生活得一点也不潇洒,甚至有些沉重,不仅要为儿子做很多事情,且难以退出,尤其是在多子家庭中,父母还要努力在多个儿子媳妇中间找平衡,生怕出现“偏这个、向那个”的代际误解,为了避免于此,华北父母,便不得不在多个子代家庭之间闪转腾挪,小心翼翼地维持着平衡木上的均衡局面。因此,从这个意义上讲,每一位华北父母都是带着沉重的人生任务在平衡木上找均衡的家庭政治家。可问题恰恰在于,在漫长的生活实践中,既然付出与回报严重失衡,华北父母为何还要一如既往、心安理得地投入?多子家庭中,既然难以做到“一碗水端平”,反而容易遭受儿子媳妇们的种种非议,那华北父母为什么还要努力维持平衡而非直接选择退出?对华北父母而言,为了下一代,不得不付出,但付出又痛苦,还要找平衡,最后还是要付出,即使“儿子媳妇住高楼,老头老婆住地头”,中间的张力是如何化解的?本文的问题意识也正来源于此。

考察华北父母这一群体,必须将之放到村庄和家庭中来理解,尤其是要关注代际关系互动中的华北父母。梳理学界既有研究,我们可以发现三种解释视角:一种是以费孝通为代表的反馈论[1]86。在费老看来,相比西方以个人主义为基础的团体格局,我们中国则是以自我主义为中心的差序格局[2]20—25,在过日子的生活实践中,形成了父代抚育子代、子代赡养父代的反馈模式。这一模式,可以很好地解释华北地区存在父代对子代自上而下的无尽的代际责任所带来的人生任务,却无法有效回应为什么华北父母不得不小心翼翼地维持家庭公平且难以退出,更无法解释当下华北地区存在的轮养、分养甚至弃养等底线式养老状况。第二种是以郭于华为代表的交换论[3]。近年来,代际之间抚养—赡养的平衡难以维系,在此基础上,郭于华提出了代际交换模式,即亲代为子代带孩子、做家务,子代为亲代提供生活支持、精神慰藉。交换论可视感极强,为我们观察代际互动提供了更为真实可感的视角,却难以解释华北地区为什么在代际交换严重不对等的情况下代际交换仍然持久不衰。交换论看到了代际资源发生互动的同时,未免有遮蔽家庭伦理、代际责任、人生价值等深层次文化价值之嫌。第三种是以王跃生为代表的抚养—交换—赡养三阶段论[4]13—22。在王跃生看来,以单纯的反馈模式或交换模式来解释代际关系,都有失公允,在辨析反馈论中的交换关系和交换论之交换异同的基础上,他提出了统合论,即在代际关系实践中,既有抚养—赡养的反馈模式,又存在代际交换模式。其中,交换模式多关注同一时期所发生的交换关系,而反馈模式多关注跨时空代际互动中的传承性和交换性,且在其看来,抚育—赡养关系和交换关系的并存和互补,方构成了家庭代际关系实践的真实图景。统合型的三阶段论为我们勾勒出代际关系的互动大框架,但依旧难以解释华北父母为何不得不持续提供代际支持的同时又要努力维系家际均衡或形式公平。这种情况下,我们不得不寻求更多的理论视角。在吴飞看来,理解农民,必须将之放到过日子的具体生活实践中,中国人对家庭生活情有独钟,且缘情制礼,因礼成义,家是人、财产、礼的统一体,私人情感和家庭政治交错并存。[5]66—85以贺雪峰[6]116—124、桂华[7]、王德福[8]等为代表的华中学者在对农民意义世界的研究中,将农民价值体系操作为三个层次:基础性价值、本体性价值和社会性价值。在他们看来,通过传宗接代这一超越性的本体性价值追求,农民便可将自身有限的生命投入到代代相传、绵延不绝的无限意义中,以此实现自身人生价值。在这一本体性价值笼罩下,加之区域性村庄结构孕育而成的竞争性的社会性价值,父代对子代承担有无限的代际责任也便成为地方性共识,内化于心则为人生任务,外化于行则为代际支持,由此便形塑出自上而下绵延不绝的家庭伦理。这一价值论视角可有效回应华北父母为何愿意为子女不断投入,无疑给我们以极大启发,可是却依旧无法准确解释华北父母在履行人生任务前后为何小心翼翼地维持子代平衡这一行为常态。

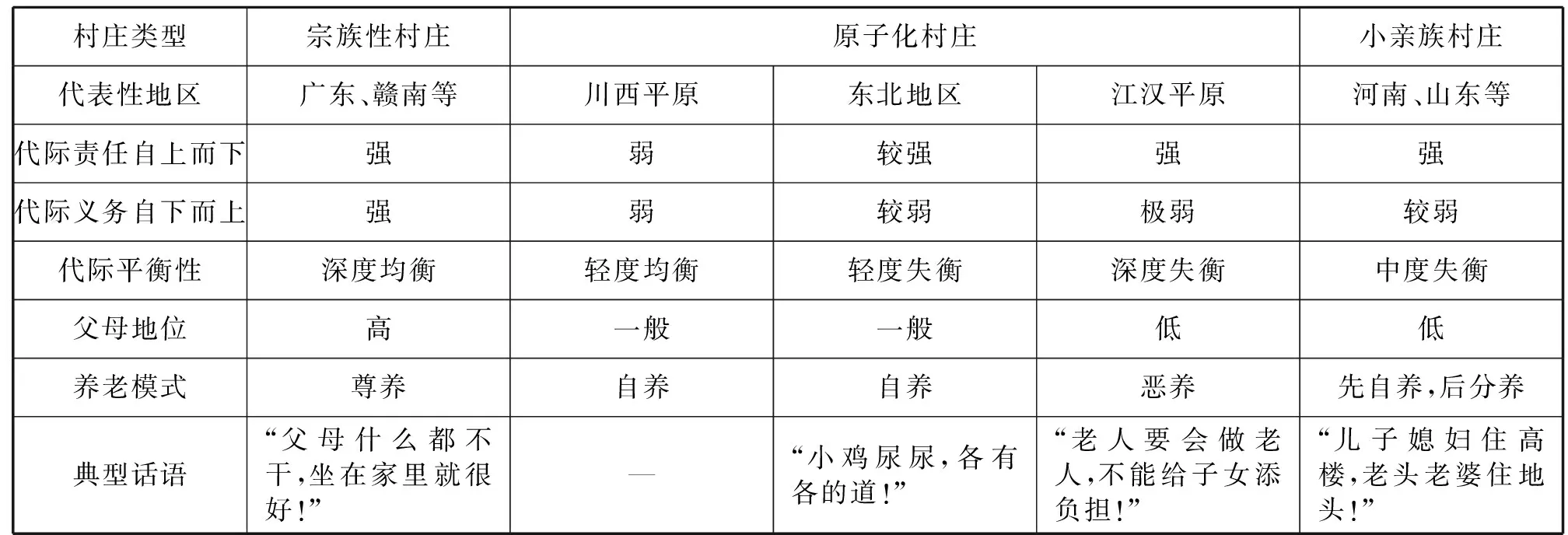

本文经验材料来自于近些年笔者及所在研究团队在各地农村驻村调研,主要运用半结构式访谈法、参与式观察法等质性研究方法开展研究,在区域比较基础上,我们认为:在当前千年未有之大变局中,赣南、湘南、福建、广东、广西等华南宗族性村庄中,父母地位较高,代际责任强,子代积极赡养老人,代际关系较为和谐;川西平原、江汉平原、东北地区等中部原子化村庄中,社会关联松散,父母地位一般,与代际资源供给能力呈正相关;河南、河北、山东、陕西、山西等华北小亲族村庄中,父母地位急剧下降,代际责任强,但子代反馈有限,老人多维持底线式养老状态,甚至出现“儿子媳妇住高楼,老头老婆住地头”“养老如养狗”等极端恶劣局面(具体如表1)。本文在既有研究基础上,聚焦华北父母这一群体,并将之还原到当地村庄社会结构中,引入人生价值视角,通过对华北父母在为儿子建房结婚、分家实践、日常生活、养老安排等生命历程的考察,力图在中观层面对平衡木上华北父母的生命实践图景做出勾勒并解释,即一方面为子代殚精竭虑,另一方面又小心翼翼地维持公平,闪转腾挪于伦常日用中,华北父母,何以如此?

表1 父母地位的区域差异

资料来源:整合自近些年历次驻村调研访谈资料。

二、 田野素描与实践图景

(一) 村庄特征

一是当地村民生男偏好较重,存在强烈的“为了下一代”的家庭伦理。基于传宗接代、拳头多力量硬、农业生产等各种价值性和功能性考虑,当地存在较为强烈的生育偏好,尤其是对村内40岁以上的村民而言。因此,目前村内6070老人群体中,一家多子情况较为普遍,只是在近些年计划生育政策介入和生养成本高涨的综合作用下,年轻一代的村民生育观念正在悄然转变,但在父辈、祖辈的苦口婆心劝说下,也鲜有选择不生儿子者,目前多为儿女双全户。

二是当地人地关系紧张,农业收入有限,20世纪80年代末打工经济兴起后,当地先后出现了以夫妻分工为基础而后以代际分工为基础的半工半耕的家计模式[9]19—32。在这一家计模式下,儿子媳妇外出务工,中老年父母在家务工,顺便帮忙料理家务、维持人情往来、照顾孙辈、代种土地,客观环境倒逼父母拉长代际责任链条,不得不接受代际剥削,造成了一定的代际负担。

三是对村庄内多子家庭中的父母而言,一方面,为了下一代,不得不承担沉重的人生任务负担,另一方面,又不得不在多个子代家庭之间闪转腾挪,小心翼翼地维持表面的家庭公平,稍有不慎,则会出现因父母偏向而带来的家庭矛盾,因此,当地家庭矛盾也多源于此。据介绍,当地计划生育政策上世纪从80年代开始执行,90年代尤为严格,因此,多子父母,以6070这一父母群体为主,兼有少数的现年50多岁的父母。为了更好地展现华北父母这一群体更为真实复杂的生活场景,本文主要聚焦于多子家庭中的华北父母群体。

(二) 实践图景

考察华北代际关系实践图景,必须将之放到具体的过日子的家庭生活实践中来理解。本文所选取经验材料以豫南L村为主。L村,位于豫南上蔡县东北二乡镇交汇处,距县城10公里,现有农户72户,人口256人,土地280亩左右,人均1.3亩,村内无集体经营事项,属于典型的中部一般农业型村庄。据观察,多子家庭中,华北父母最主要的家庭事务有两项:一是为儿子家庭殚精竭虑,在当地村民的话语中,累死累活,都是为了下一代,不仅为其建房、结婚,在子代外出务工的背景下,还要帮其种地、带孩子,同时,为了不给儿子多添负担、少添堵,父母更要要求自己多劳动以自养,少生病花钱。二是在多个儿子媳妇间努力调平,小心翼翼地维持脆弱的家庭平衡。从建房类型、彩礼数额,到带孩子、做家务,再到种地、日常开支,最后乃至养老安排,无一不追求形式公平,生怕儿子媳妇们产生父母偏心的代际误会,可谓忍辱负重而又不得不如此行事,让人心疼而又无可奈何。

1.为了下一代,华北父母殚精竭虑。为了下一代,是中国人特有的家庭伦理,对华北父母尤为适用。有了下一代之后,对华北父母而言,仿佛生活有了着落,人生价值有了寄托,于是便有了接下来的一系列的少有间断的付出。

一为儿子建房娶媳妇。分田单干之后,在当地,建房结婚,已经成为当地婚恋市场的标配,上世纪80年代多为三间或四间瓦房,90年代多为四间平房,2000年之后,先流行平房外加更精致瓷砖、建高大气派的门楼,2008年之后,陆陆续续有村民开始建二层或三层小洋楼。作为父母人生任务的排头兵,建房结婚,自然属于华北父母操心的第一桩大事。

二为儿子带孙子、做家务、帮忙种地。当地人地关系紧张,农业收入有限。据介绍,当地多子家庭中,儿子媳妇多常年在外务工,最多在农忙时节回家帮忙,余下的施肥打药等田间管理、人情往来、孙辈照料等工作,均由在村父母承担。家计模式的变化,子代外出打工,父母不可能弃之不顾,于是父母便被卷进为子代进一步操劳的人生序列中,客观上拉长了父母的人生任务链条。

三为儿子少生病、多干活。在为儿子多方操劳的过程中,当地父母最痛苦的事情莫过于自己身子骨不争气,小病还好说,大病最痛苦,因为相比村内其他健康的父母,生病意味着给儿子徒增家庭负担,甚至耽误子代外出务工挣钱,这种情况父母最难受。据介绍,L村王笃实,今年66岁,有两个儿子,均已成家立业,两年前查出患有膀胱癌晚期,急需儿子们照料,这种情况下,两个儿子商议决定由小儿子放弃外出而在乡镇做门窗生意,以便照顾老父亲。据其本人介绍,这两年身体痛苦倒在其次,主要是自认为看病花钱拖累了儿子,于是在缓解之后,虽身体虚弱不能干重活,但他非常积极地帮小儿子干地里的庄稼活,唯有如此,心里才平衡一些。

2.为了家庭均衡,华北父母左右调平。在华北父母的生活世界中,一辈子为儿女操劳是人生必选项。在以上提到的为儿子建房结婚、带孙子、做家务、种地、少生病、多干活等一系列生活实践中,多子家庭中的华北父母,往往面临着另一困境——公平的陷阱,不仅要为儿子不断地付出,关键还要拿捏家庭天平上的尺度,稍有不慎,家庭内部就可能鸡飞狗跳、矛盾外溢,不仅影响家庭和谐,更加影响村庄中家庭形象。殚精竭虑为子代承担代际责任的同时,也是华北父母左右调平的过程。

据介绍,在多子家庭中,当地父母经常感叹“生两个儿子哭一场”,为什么要哭呢?细问之下,原来,多一个儿子意味着多一份负担,尤其是在当地婚恋压力下,经代际责任转化为代际压力,父母本已苦不堪言,更为关键的是,父母需要在两个儿子成家前后不断调平,小心翼翼地维持家庭公平,这个过程最令父母心力交瘁,调平得当,家庭表面和谐,但背后暗流涌动,且需要父母具备极高的家庭政治智慧和技巧;调平失策,父母辛苦付出东流不说,关键是家庭矛盾横生,忍辱负重而又难以退出。访谈中,L村王天方老两口一家的情况最具代表性。

例1:王天方,年近70岁,育有二子一女,均已成家。两个儿子媳妇均在外务工经商,女儿嫁在隔壁村,家境不错,早年已搬到县城生活。老两口单独居住,近些年,均是由老人负责为两个儿子带孩子、种地、处理家庭琐事、维持人情往来,逢年过节,每当女儿带上礼品回娘家走亲戚,最为常见的场景便是在女儿走后,老两口按照家庭数目平分礼品,自己留下一份,余下一分为二,一个儿子家一份,且非常精确。据介绍,有一次女儿带了包括一箱龙眼在内的若干礼品走亲戚,饮料等其他礼品容易分割,可龙眼怎么分呢?碰巧家里常用的称又坏了,最后,王奶奶专门跑了两条巷子,走了半个小时,从另一村民家里借了一把可以精确斤两的“市斤称”(据说比公斤称更为精确灵敏),而后将龙眼一分为二,数量不多,自己一点也没留下,全部分给两个儿子家庭了。(访谈记录:20160825WTF)

据介绍,L村中,不仅王天方老两口如此,其他老人,但凡有一个以上儿子的,莫不如此。简而言之,多子家庭中的华北父母,在过日子的日常生活实践中,一方面苦心孤诣为了下一代,一方面又小心翼翼找平衡,在家庭这一平衡木上闪转腾挪间沉重起舞。

三、 实践逻辑:在“为子分忧”中“左右调平”

考察多子家庭中的华北父母这一群体,必须将之放到村庄、家庭、代际关系等多重实践体系中来理解。起点在当地农民“为了下一代”的本体性价值追求,在分田到户、打工经济、婚姻市场等大背景下,当地家计模式、代际负担、生活观念等悄然变化,加之竞争性的社会性价值作用下,当地父母彻底沦为弱势一代。[10]116—124弱势的华北父母,客观环境变化带来的半耕半工的家计模式倒逼父母要不断为子代投入,投入的同时又要拿捏分寸,实践中选择的公平分散式代际资源投放方式,最终将父母拖入了无可奈何的“公平陷阱”——永远在调平,永远调不平。

(一)逻辑起点:一切都是为了下一代

华北父母的日常生活节奏主要围绕“下一代”而展开。基于传宗接代、面子竞争、家计安排等需要,当地村民具有较为强烈的男孩偏好,首先要有儿子,这是当地农民本体性价值的起点。据介绍,目前为止,L村72户农户中,只有三户纯女户或无子户,且均采取了抱养、过继等补救措施。在为了下一代这一话语和观念作用下,形塑出较为强烈的代际责任,华南如此,华北亦然。可问题是,华北父母为什么难以退出呢?

据介绍,在当地,为儿子操办婚事、带孙子,被认为是父母理所当然的人生任务,可在小亲族村庄结构中,竞争性无处不在,不仅竞争着生儿子,更要竞争着过日子,在人前显耀的房子、车子、门楼等领域竞争尤甚,尤其是分田单干之后不久,当地打工经济便悄然升起,眼看着其他家庭起新房、添新车,不论是为人子,还是为人父母,怎能不着急呢?这种情况下,年轻人出外打工,中老年人在家务农,一个家庭,两份收入,一来解决家庭生活开支所需,二来维持村庄中面子竞争,半工半耕的家计模式分工便从实践中脱颖而出。在竞争性村庄结构作用下,“为了下一代”,大大拉长了父母的代际责任链条,不仅帮儿子建房、娶媳妇、带孩子、做家务,而且帮儿子种地、维持人情往来,尽可能少生病多干活,自然便成为两代人之间最大的合意选择。因此,当地农副结合到半工半耕的家计模式变迁,将华北父母拉进了一个更为绵长的代际支持链条中,在人生任务和面子竞争等多重价值交汇中,最终汇成了一句话,那就是“一切都是为了下一代”,紧随而至的则是为儿子无尽的付出,且难以退出,即使忍辱负重,满腹委屈。

(二) 结构与观念错位:父母沦为弱势一代

在父母为下一代不断提供代际支持的同时,父母的家庭地位也急转直下,这是多种因素综合作用下相互交织的过程。从大集体时代算起,土地私有制到土地集体所有制转变的过程中,家庭中父母不再掌握生产资料,加之大食堂的昙花一现,剥离了家庭的生产和生活功能,随之而来的是父母地位的第一次下降。分田单干之后,尤其是在当地打工经济兴起后,子女的生产能力丝毫不弱于父母,甚至远远高于单纯务农的父母,加上父母年老体衰,生产能力急剧下降,随之而来的是家庭财产观念的子代偏向和代际关系的松动,在弱伦理型村庄,必然带来父母地位的第二次下降。在生男偏好的华北村庄,人口性别比本就失衡,尤其随着近些年打工的兴起,本地婚姻市场中女性资源外流,进一步加剧了当地男性婚恋压力,这一压力经人生任务转化为代际责任,进而成为代际负担,甚至是代际剥削,与之相对的是不断水涨船高的代际支持力度。在代际支持中,华北父母不断透支自身生产能力。婚姻洼地所带来的子代婚姻压力,进一步蚕食着本就脆弱的父代经济基础,随之而来的,则是父母地位的第三次下降。与此同时,在多子家庭中,多个儿子媳妇还在竞争父母原本就沉重而脆弱的代际支持,作为父母,放弃调平,则意味着家庭矛盾四起;介入调平,则面对着手心手背都是肉的儿子们,在小心翼翼的艰难调平中,父母的地位进一步遭受重创,不仅伤身,关键还伤心。在结构和观念错位中,父母彻底沦为弱势一代。换言之,当地代际责任有多强,父母支持就有多大;儿子数量有多多,父母调平难度就有多高;父母代际支持有多大,代际压力就有多大,父母最后的结局可能就有多悲惨。

(三) 平衡木上左右调平

儿子数量由多到一,会大大简化家庭关系,降低代际关系处理难度,减轻父母代际负担,有利于家庭关系和谐。可问题在于,多子家庭中,华北父母为什么一定要小心翼翼地调平且难以退出呢?考察这一问题,我们必须将之放置到华北村庄多子家庭中代际互动的长时段的具体实践中来理解。无数经验事实告诉笔者,华北父母的平衡术,是从分家这一家庭分化过程开始的,因此,笔者选择分家作为论证起点。

1.实体性分家:公平而彻底地分家。在贺雪峰看来,家庭是生活单位、生产单位、会计单位的统一体。[11]84—93对华南宗族性村庄家庭而言,家庭还作为祭祀单位[12]30—32存在,伦理性突出,形式上的家分开了,但是大家庭的祖先信仰和生活预期是一致的,名分实合;而华北小亲族村庄中的家庭,分家则是名实合一的,实体性家庭和功能性家庭性质突出,不仅形式上分了家,而且从心理到村庄实践上也都分了家。据村中一杨姓老人介绍,他们家兄弟四人,在上世纪80年代末分家时,除了房屋、土地、粮食这些必分品外,家里的农具、灶具等也都分得一干二净,他记得尤其清楚的是,家中吃饭的碗都是一分四份平分的,分到最后只剩一个捣蒜的灶具,实在分不开就留给父母了。可见,在缺少大家庭生活预期的情况下,华北地区的分家,不仅分了房屋、土地等家庭财产,关键也分了心,属于真分家!

2.代际支持:公平而分散的代际资源流动。华北社会,人多地少,人地关系紧张,加之小亲族的村庄结构,使得竞争性弥散存在于村社每一个角落,姓与姓之间,兄弟之间,妯娌之间,竞争无处不在。当父母沦为弱势一代后,尤其是分家之后,多子家庭中,兄弟之间暗流涌动的竞争就更加难以抑制,集中体现在争取父母代际支持方面。可见,当地代际资源的流动,分散且公平,否则,即使有细微的差异,对于敏感的华北人而言,也很可能产生一些家庭矛盾出来。类似情形很多,不一而足。对此,笔者始终困惑不已,为何华北父母对于形式公平有着近乎偏执的热爱。

当形式公平成为整个地方社会的内部共识时,每一个人都会小心翼翼地处理身边的每一件人和事,用心对待身边的每一处关系,即使做父母的打心眼里喜欢某个儿子或孙子,也要非常注意分寸和场合,作为父母,可以有情感偏好,但一定要注意表达情感的场合和分寸,否则只能制造家庭矛盾,因为另一方一定会要求父母“一碗水端平”,可事实是,一碗水是永远端不平的,因为总有风吹草动,总有情感偏向,总有不小心地自然流露,这种情况下,形式公平恰恰就成了最大的不公平,苦了父母,又害了处于形式公平另一端的儿子。

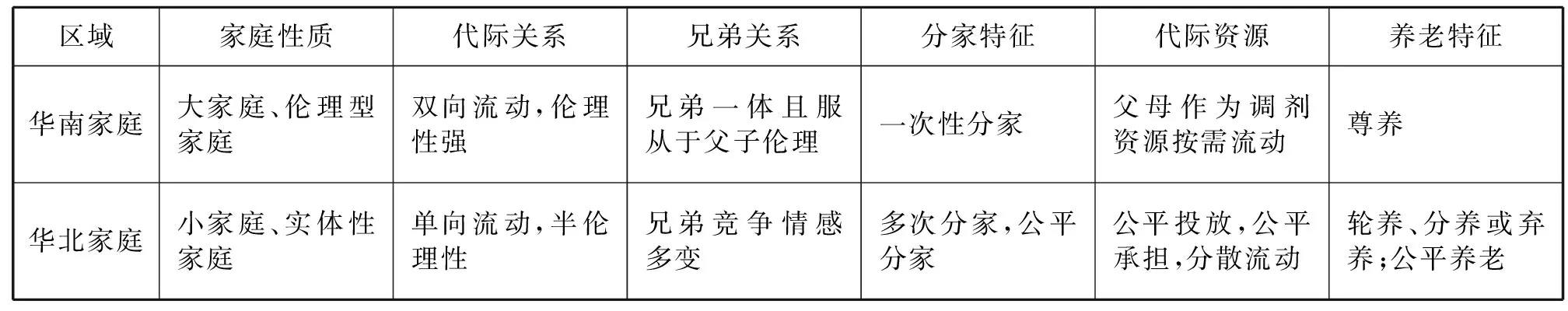

3.公平养老:分养或轮养。在形式公平这一家庭理念的指导下,多子家庭中,父母在分家之后,也会小心翼翼地维持来之不易的公平格局,父母正如跷跷板上的中心点一样,无时不在艰难维持两端的平衡,生怕让媳妇和儿子认为自己“偏这个、向那个”。在这样的生活实践中,不论是作为代际资源投放者的父母,还是作为负担累赘的父母,一定是公平投放或公平分担的,资源或负担的分散化,造就了养老责任的分散化。换言之,华北父母一旦进入生活不能自理的养老阶段后,基本丧失了独立自主的选择权,至于具体怎么养,是分养、轮养,还是干脆弃养,什么标准,多长周期,女儿要不要介入养老,等等一系列问题,均由子女,尤其是儿子们博弈决定,作为父母,这时已经失去了主体性,更多只是儿子们多次博弈后养老决定的服从者,否则将面临无人养老的境地。鉴于华北父母代际资源的分散化投放和负担的分散化承担,结果一定是养老责任的分散化承担,这种情况下,最终的养老实践也一定是追求形式公平的分散养老——分养或轮养(见表2)。

表2 区域差异中的华北父母调平实践表

资料来源:梳理整合自历次调研资料。

(四) 手段与目的倒置:永远在调平,永远调不平

华北父母在为子代提供代际支持时,在诸子之间进行调平只是手段,子代发展、家庭和谐才是目的,可在调平实践中,一个有意思的局面却经常出现:多子家庭中,作为父母,无不时时刻刻且小心翼翼地在子代家庭之间努力调平,可最终,儿子媳妇依旧不满意,总有一方对父母满腹抱怨,永远在调平,永远调不平,这是怎么回事呢?问题恰恰在于,作为父母,在一辈子小心翼翼的公平实践中,总有一些地方做得过了头,分寸拿捏不准,让子代尤其是媳妇认为“当父母的偏心眼”,这种情况下,孝道观念式微的儿子媳妇很可能就会以此为借口降低养老标准甚至拒绝养老,而且说得振振有词、心安理得。此外,另一个值得探讨的问题是,在儿子们公平养老的过程中,生怕自己吃亏,竞相攀比着自己不吃亏,不求比别人好,但求不比别人差。这种竞相比差的观念下,维持底线式养老,便成为儿子们一致的选择。在此过程中,作为父母的华北老人,恰恰忘记了自己调平的目的在于家庭和谐,当家庭和谐无法达成时,老人不会轻易责怪儿子们不孝,而是选择反思自身做得是否公平,就在这样的“反求诸己”中,华北父母沦入了公平的陷阱。

四、 意外后果:“公平的陷阱”

多子家庭中,华北父母为子代家庭持续性提供代际支持且尽可能做到公平时,却往往发现:代际支持投入越来越大,甚至到了自我剥削的地步,但始终难以调平,自己不满意,儿子媳妇也抱怨,如此,自己好像掉进了一个公平的陷阱。

陷阱之一在于代际剥削。近些年,随着打工经济的兴起,以代际分工为基础的半工半耕家计模式已经成为当地村庄生活的主流,这一家计模式和家庭再生产模式下,传统家庭伦理和现实家庭需要无不倒逼父母或主动或被动承担更多的人生任务,尤其是在多子家庭中,在目前六七十岁的父母持续性投入代际资源支持、介入子代调平且难以退出的情况下,不仅需要帮儿子带孩子、做家务,还要帮儿子种地、走人情,甚至要求自己少生病、多干活,千方百计地省吃俭用,不为自身安度晚年,只为减轻子代家庭负担,最好还能支援下一代的家庭再生产。如此,随着人生任务链条的拉长,代际支持也紧随其后,当超出老人现有生产能力之时,代际剥削应运而生。

陷阱之二在于养老困境。在实体性分家之后,华北父母多采用分散化的代际资源投放方式来提供代际支持,分散而公平的代际资源流动机制,实践中往往催生出同样追求形式公平的分散化养老模式——分养或轮养。具体的养老方式,完全由儿子媳妇们博弈决定,公平到可以精确到每家轮养几天的地步。在分散化养老实践中,儿子媳妇们在理性计算下,不是选择竞相孝顺,而是多选择竞相比差,即只要维持不比其他儿子家差的底线式养老即可。在竞相比差的养老观念下,儿子媳妇们协商成功,则老人可实现公平且有一定保障的养老生活;协商失败,有儿子愿意主动承担尚可,倘若缺少担当者,则老人就会陷入低劣的养老生活。

陷阱之三在于人生价值危机。对于身处公平陷阱的华北父母而言,在自身亲自体验或观察同辈人日常生活的过程中,生活越来越物质化、指标化和清晰化,理性算计有余而情感、伦理、责任等严重不足,交换性突出[13]53—61。传统的抚养—赡养反馈模式下,父养子以小,子养父以老,家庭生活有政治、有交换、有权力,更有情感、伦理和责任,代际关系均衡,家庭和谐,老人在生儿育女、代代相传中获得价值意义和实现人生价值。可当下,当养儿不再防老,家庭中不再有温情脉脉的情感和严肃可亲的责任伦理,加之现实生活本身给了他们深深一记重拳,身为老人的华北父母不得不开始怀疑自己的人生,人生价值危机就此诞生。

五、结论与讨论

本文在反馈论、交换论、三阶段论等既有研究基础上,引入农民人生价值视角,通过对华北地区多子家庭中6070父母人生历程实践的梳理,勾勒出平衡木上的华北父母这一实践图景,并对其不得不为子代提供代际支持的同时小心翼翼地调平且难以退出的实践逻辑及其意外后果做出分析并解释。研究表明:随着家庭财产权的转移和孝道观念的松动,华北父母彻底沦为了弱势一代,一方面,“为了下一代”,不断地延长自身人生任务链条长度,甚至自我剥削以维系家庭再生产;同时,在形式公平理念指导下,又不得不忍辱负重地在儿子媳妇间闪转腾挪,努力维持着跷跷板的平衡。在追求传宗接代、面子竞争、形式公平、家庭和谐等家庭目标体系实践中,每一位华北父母都是优秀而沉重的家庭政治家,操作稍有不当,自身就可能落入代际剥削、养老困境、人生价值危机的公平陷阱。

目前在村的多子家庭的华北老年父母,数量不少,问题突出,关注他们的晚年生活、精神状态,维系良知,意义重大。笔者认为,可以从以下三个方面入手:从国家政策层面来看,每月一定数额的基础养老金对于这批老年父母而言,意义重大,保持这一政策基础上适时提高保障额度,可有效解决其生活保障问题,此外,作为老年父母,最担心者莫过于生病,但治病不如防病,因此,国家可加强基层医疗卫生体系中老人健康防治建设,减轻其家庭负担和精神困境;从基层组织来看,可借鉴李昌平所实践的村社内置金融模式[14]46—47和贺雪峰、赵晓峰等人所提倡的老年人协会模式[15]93—98,充分利用村社内生资源,将老人资源有效组织起来,建立老人主体性,提升老人生活品质;从家庭内部来看,作为子女,首先要自觉敬老、爱老,物质支持困难,但精神慰藉则属举手之劳,作为老年父母,在努力为子代家庭做贡献时,也要善于向子女要保障,以此保障自身有尊严的晚年生活。

[1] 费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动[A].费孝通社会学文集[C].天津:天津人民出版社,1985.

[2] 费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.

[3] 郭于华.代际关系中的公平逻辑及其变迁——对河北农村养老事件的分析[J].中国学术,2001,(4).

[4] 王跃生.中国家庭代际关系的理论分析[J].人口研究,2008,(4).

[5] 吴飞.论过日子[J].社会学研究,2007,(6).

[6] 贺雪峰.乡村社会关键词[M].济南:山东人民出版社,2010.

[7] 桂华.圣凡一体:礼与生命价值[D].武汉:华中科技大学,2013.

[8] 王德福.做人之道:熟人社会中的自我实现[D].武汉:华中科技大学,2013.

[9] 杨华.中国农村的”半工半耕”结构[J].农业经济问题,2015,(9).

[10] 王跃生.农村家庭代际关系理论和经验分析[J].社会科学研究,2010,(4).

[11] 贺雪峰.农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础[J].社会科学研究,2009,(5).

[12] 陶自祥,桂华.农村家庭的区域差异[J].华中科技大学学报(社会科学版),2013,(3).

[13] 王海娟.论交换型养老的特征、逻辑及其影响——基于华北平原地区的调查[J].南方人口,2013,(5).

[14] 李昌平.创建内置金融村社及联合社新体系[J].经济导刊,2015,(8).

[15] 赵晓峰,付少平.通过组织的农村社区文化治理:何以可能,何以可为——以农村老年人协会为考察对象[J].华中农业大学学报(社会科学版),2013,(5).