香辛调味品及其加工技术研究进展

赵桦萍

(齐齐哈尔大学 化学与化工学院,黑龙江 齐齐哈尔 161006)

1 香辛调味品的概念

香辛调味品是指具有天然味道或气味等味觉属性,可用作食用调料或调味品的植物特定部位,能够使食品呈现香、辣、麻、苦、甜等特征气味的物质。美国香辛料协会认为:凡是主要用来做食物调味用的植物,均可称为香辛料[1]。

2 香辛调味品的分类

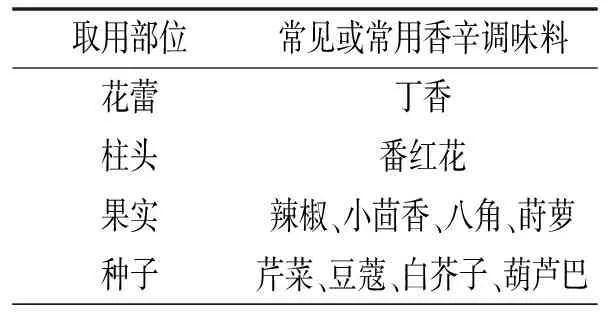

世界各地报道的香辛调味料超过百种。按香辛料所属植物科目进行分类,见表1[2]。

表1 香辛调味料按取用部位分类

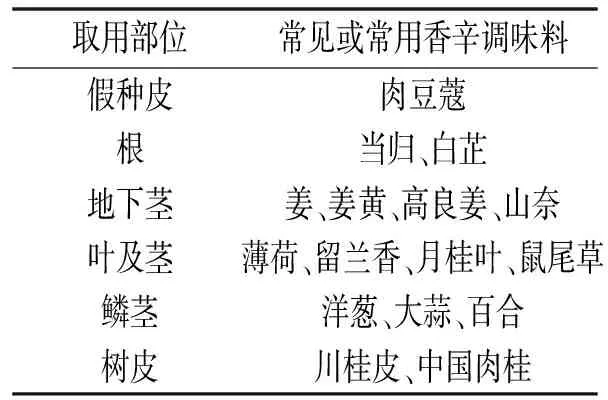

续 表

3 香辛调味品的特点

3.1 香辛调味料都具有典型滋味或香气(特征性气味)

葱、姜、蒜、辣椒、芥末等均具有辛辣味。但人们能够通过味觉来区分它们,也就是说,它们的辛辣气味是各具特点的,具有区别于其他调味料的特征气味,使人们易于感知并将其区分开来。

3.2 绝大多数调味料含有挥发性物质

挥发性物质是呈味的主要组成成分,如莳萝子中含有香芹酮,小茴香中含有茴香醇等。

3.3 香辛调味料都采用植物富含呈味物质的部分

肉桂取用树皮,白芷取用根,胡椒取用果实。

3.4 绝大部分香辛料具有一定药理作用

香辛料中许多品种为我国传统中药,如八角、白芷、丁香、花椒、肉蔻、砂仁等。

3.5 香辛料在正常使用量内,对人体无损害

香辛料不仅对人体无损害,还可以促进机体某些功能的改善。因此在使用调味料对食品进行调味时,只要不产生异、恶、邪等不良气味,可按生产需要添加。

4 香辛调味品的功能

4.1 调配食物口味,给食物增色增香

以一种或多种香辛料混合使用可制成不同风味的调味料,使食品具有独特口味。

4.2 抗氧化功能

美国在1938年首先发现丁香具有抗氧化效果,以后又发现黑胡椒、鼠尾草等多种香辛料具有抗氧化功能。我国与德国合作对60种药食兼用植物的抗氧化性能进行研究,结果表明:丁香、香薷、藿香、香橼、芝麻等具有较强的抗氧化活性,它们可以阻断脂肪自动氧化的链长与链传递反应,抑制脂肪自动氧化反应的发生,有利于提高肉类、禽类、水产等富含脂肪的食品原料及食品储存稳定。

4.3 抗菌防腐作用

香辛调料中含有抗菌防腐性能成分,如酸、醛、丙酯、酮、醚、酯等。食品被微生物污染后,会腐败变质,生成黏液,发生变色、变味等现象,使食物失去食用价值甚至产生有毒有害物质,为避免该类现象发生,实际生产中一方面采用科学的加工工艺,加强卫生;另一方面选择安全性高的天然防腐剂香辛调味料,不仅可以防腐保质,而且可以增香赋味。

4.4 药疗作用

香辛调料不仅可以调和滋味,而且具有很强的食疗保健作用,在我国中医中药治疗疾病及药膳保健过程中广为利用,收到较好效果。如大蒜具有杀菌作用,迷迭香具有镇咳作用,小茴香、牛膝草、洋葱、牛至、百里香具有祛痰作用,肉桂、柠檬具有止血作用等。

4.5 芳香治疗作用

许多香辛料如橘皮、八角、薄荷、肉桂等精油能挥发出令人愉快、清鲜、醒脑的香气,具有解除疲劳、恢复体力的作用,有些还具有一定的提神或镇静作用。

5 香辛调味品的加工方法研究进展

香辛料的原始加工方法是不进行任何加工,直接添加在食品中,或加工成粉末。这样虽然方便,但存在许多缺点。香辛料中的挥发性物质没有充分释放出来,调味效果差。另外就是用量大,香味不稳定、香气成分易蒸发损失。随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快,人们不但要求香辛料制品使用方便、卫生,还要求其调味效果好、专用性强、有营养或具有一定的保健作用。因此对不同的香辛料,应选择不同的加工方法进行深加工,提高其赋味能力、稳定性。

5.1 真空冷冻干燥技术

将湿物料干燥通常是通过蒸发它所包含的液态水来完成的。这经常会使蔬菜类香辛料的外貌和味道发生较大变化。真空冷冻干燥技术又称为冷冻升华干燥、分子干燥等。它的简单定义是把湿的物料先进行冷冻,然后在真空度较高的条件下将冰直接转化为水蒸汽而除去[3]。采用真空冷冻干燥技术能够保持调味料的色、香、味、形。

朱红英等[4]将真空冷冻干燥技术应用于青胡椒加工中,结果表明:真空冷冻干燥加工的青胡椒外观色泽最佳,微波真空干燥加工的青胡椒所需能耗相对最低。

崔清亮等[5]利用正交试验法对大葱冷冻干燥工艺过程参数进行了试验,得出了大葱冷冻干燥工艺过程参数的最佳组合,并分析了大葱冻干工艺曲线和含水率的变化情况。

王亚辉等[6]研究了生姜真空冷冻干燥的最优工艺参数:物料厚度2 mm、干燥室真空度0.09 MPa、干燥时间 12 h, 在此试验条件下可得到色、香、味俱佳的生姜干制品。

5.2 超微粉碎技术

超微粉碎一般是指将3 mm以上的物料颗粒粉碎至10~25 μm以下的过程,超微粉体具有独特的物理性质和化学性质,例如良好的固香性、分散性、吸附性、化学活性等。许多可食性动植物,包括微生物等原料都可用超微粉碎技术加工成超微粉,甚至动植物的不可食用部分也可通过超微化被人体吸收。

严国俊等[7]采用正交试验法确定了丁香超微粉碎的最佳工艺条件。粉碎过程中加入辅料解决了丁香挥发油溢出、超微粉碎困难的问题。

香辛调味料经过超微粉碎后香气和滋味更加浓郁,粒度更小,质感更加细腻,分散性、流动性、吸收性均有大幅度提高[8]。

5.3 微波技术

微波是一种频率介于300 MHz~300 GHz之间的电磁波,波长在1 mm~1 m,因其波长介于远红外线和短波之间,故称微波。常用的加热频率为2450 MHz,吸收微波能的程度不同,由此产生的热量和传递给周围环境的热量也不相同[9]。

5.3.1 微波干燥技术

此类技术是使物料与微波直接作用,物料中的极性分子吸收微波以后,就可以改变物料原有的分子结构,呈现方向性排列;极性分子随外电磁场的变化进行极性运动,并以与微波频率相同的速度进行摩擦碰撞产生热能,使物料从内部在短时间内温度迅速升高达到加热效果。

微波干燥具有以下特点:干燥速度快、干燥时间短;产品质量高,可以保持加工原料的色、香、味,维生素破坏也较少;加热均匀;加热过程具有自动热平衡性能,微波不会集中在已干的物质部分,避免了物质的过热现象,保证了物质原有的各种特性;反应灵敏、便于控制;热效率高、设备占地面积小;改善劳动条件。

黄金忠[10]采用正交试验法确定了蒜片和洋葱微波干燥的最佳工艺参数,试验结果表明:微波干燥可以明显缩短干燥时间,微波干燥的蒜片比热风干燥的产品色泽、形态都好。对于洋葱的色泽、形态两种干燥方法没有多少差异。

李升升[11]认为洋葱的干燥过程符合page方程,通过实验建立了数学模型,实验结果表明:微波加热的功率需控制在一定范围内,功率过高,洋葱会发生褐变。在较低功率下干燥,洋葱的品质较好。

5.3.2 微波萃取技术

微波萃取技术是指使用微波及合适的溶剂在微波反应器中从物质中提取各种化学成分的技术和方法。采用微波萃取技术可以缩短萃取时间,降低能耗和溶剂的消耗,提高产品的收率和提纯物的纯度[12]。

王婕[13]以大蒜素提取率为指标讨论了微波辅助萃取大蒜素的影响因素,确定了最佳工艺条件。实验结果表明:微波辅助萃取具有速度快、成本低、效率高等特点。

王友志等[14]以胡椒碱收率为指标,讨论了胡椒碱提取的影响因素,确定了提取的最佳工艺条件:在提取时间为 60 min、提取温度为55 ℃、料液比为80∶50、乙醇体积分数为80%及微波功率为500 W的条件下,微波辅助提取胡椒碱的效果最佳,收率可达4.12%。

5.4 微胶囊技术

微胶囊是指一种具有聚合物壁壳的微型容器或包装物,它能包封和保护其囊芯内的固体或液体微滴,包裹在微胶囊内部的物质被称为芯材,包裹在微胶囊外部的材料被称为壁材[15]。微胶囊的直径一般为2~200 μm,囊壁厚10~20 μm,此种微胶囊产品在一定条件下可有控制地将所包裹的材料(称为芯材)释放出来。微胶囊技术具有改善被包裹物质的物理性质(颜色、外观、表观密度、溶解性),使物质免受环境的影响,提高物质的稳定性,屏蔽胶囊内容物的味道和气味,减少胶囊内容物向外界扩散,降低物质毒性,将不相容的物质隔离,根据需要控制物质的释放等优点[16]。采用此类技术就可以保证部分食材保持原有的生理活性,改善工艺流程。

张清峰等[17]对β-环糊精包结桂皮醛形成微胶囊进行了研究,解决了肉桂油不稳定、易挥发的问题。讨论了影响β-环糊精桂皮醛微胶囊中桂皮醛含量的影响因素,并对二者的包合比进行了测定。

刘冬文[18]利用喷雾干燥微胶囊技术制备了大蒜油微胶囊。通过正交试验,确定了制备稳定的微胶囊乳化液的参数,即以阿拉伯胶作壁材,添加20%的大蒜油作芯材,乳化温度30 ℃。该条件下得到的微胶囊化大蒜油外形近球型,溶解度大于90%。

5.5 超临界流体萃取技术

超临界流体萃取是以高压、高密度的超临界流体为溶剂,从液体或固体中溶解所需的组分,然后采用升温、降压、吸收(吸附)等手段将溶剂与所萃取的组分分离,最终得到所需纯组分的操作[19]。

李丽梅等采用超临界CO2萃取工艺,考察了干燥方式、含水量、粒度对洋葱油得率的影响[20]。结果表明:冻干洋葱的萃取率高于烘干洋葱,含水率6%的洋葱提取率高于含水率15%的洋葱粉,粒度0.45~0.90 mm的洋葱粉比粒度小于0.45 mm和粒度大于0.90 mm的洋葱粉提取率高。

葛保胜等确定了CO2超临界萃取大蒜精油的工艺条件,采用发酵醇提预处理的方法可以明显提高蒜素的得率。要得到纯度较高的大蒜油,还需用乙醚萃取、蒸发有机溶剂等方法[21]。

[1]徐清萍.调味品加工技术与配方[M].北京:中国纺织出版社,2011:249.

[2]张艳荣,王大为.调味品工艺学[M].北京:中国纺织出版社,2008:192.

[3]张德权,艾启俊.蔬菜深加工新技术[M].北京:化学工业出版社,2003:44.

[4]朱红英,初众,吴桂平.青胡椒真空冷冻干燥工艺研究[J].食品与机械,2012,28(4):213-216.

[5]崔清亮,贺宝峰.大葱真空冷冻干燥工艺试验[J].包装与食品机械,2009,27(5):47-49.

[6]王亚辉,邓红,张瑛.生姜真空冷冻干燥工艺条件优化[J].农产品加工,2008,27(4):73-77.

[7]严国俊,蔡宝昌,潘金火,等.丁香的超微粉碎工艺研究[J].中药材,2009,32(11):1748-1751.

[8]张洁,于颖,徐桂花.超微粉碎技术在食品工业中的应用[J].农业科学研究,2010,31(3):51-54.

[9]苏佳华.微波萃取技术在中药有效成分提取中的应用[J]. 海峡药学,2008,20(7):123-125.

[10]黄金忠.微波在脱水蒜片、洋葱加工中的应用研究[J].石河子大学学报(自然科学版),1999,3(1):31-35.

[11]李升升.洋葱微波干燥特性研究[J].食品科学,2011,31(11):47-50.

[12]缪文玉,吴彩娥.微波萃取技术在食品中的研究进展[J].中国酿造,2008(3):1-3.

[13]王婕.大蒜素的微波萃取研究[J].中国调味品,2013,38(6):28-31.

[14]王友志,王晓青,姚亮,等.微波提取胡椒碱的工艺研究[J].海南师范大学学报(自然科学版),2011,24(3):293-296.

[15]张学鹏,田少君,李海旺.微胶囊化油脂技术在食品工业中的研究进展[J].中国调味品,2013,38(4):1-5.

[16]李素云,李星科,张华.大蒜油微胶囊的制备及其储藏稳定性研究[J].中国调味品,2015,40(2):40-43.

[17]张清峰,姜子涛, 赵谦,等.桂皮醛与β-环糊精分子微胶囊的研究[J].食品与发酵工业,2006,32(8):68-71.

[18]刘冬文.大蒜油的提取及微胶囊化研究[D].北京:中国农业大学,2003.

[19]李明.提取技术与实例[M].北京:化学工业出版社,2006.

[20]李丽梅,李景明,马钊,等.原料的不同预处理方式对洋葱油得率影响[J].食品与发酵工业,2005,31(12):16-18.

[21]葛保胜,王秀道.超临界CO2萃取大蒜提取物的研究[J].中国调味品,2003(4):17-19,24.