论音乐分析中的音乐修辞分析

陈鸿铎

引 言

什么是修辞?什么是音乐修辞?如何在音乐分析中进行音乐修辞分析?文学中有语法学与修辞学之分,音乐中作曲法与音乐修辞是否也应相互有别?如何使音乐修辞的研究真正为音乐分析带来新的路径并丰富解读音乐的视角,而不是仅仅在对音乐作出与其他分析角度差不多相同的解释时贴上一个新的标签?围绕这些问题,2017年6月16日下午,上海音乐学院“西方音乐分析研究”高峰高原学科团队在院内举办了一次关于“音乐修辞与音乐分析”的学术工作坊,*这是一次由学生汇报、专家点评和交互讨论组成的学术工作坊,关于这次工作坊相关内容可通过关注“上音西方音乐分析研究团队”微信公众号查阅。试图通过这次研讨活动,进一步厘清与音乐修辞相关的学术问题,提升人们对音乐修辞分析的关注程度,推动音乐分析的多维度发展。

音乐修辞分析作为一种新的音乐分析方法,近年来已经成为一个越来越受音乐分析学者们关注的话题,在各音乐学术期刊上,也陆续刊登了不少相关文章。*通过对中国知网的统计,近10年来各杂志所发表的与音乐修辞研究相关的文献有近30篇,其中与音乐修辞分析直接相关的文献有10来篇,具体文献篇目可以在中国知网查阅,这里不一一列出。严格讲,音乐修辞并不是一个新话题,早在西方音乐史中的文艺复兴时期尤其是巴洛克时期,就曾经盛行过音乐修辞的研究,但音乐修辞分析并未形成一种相对独立的音乐分析方法。近年来许多音乐学者重提这一问题,尤其是一些音乐分析学者觉得可以通过音乐修辞的分析找到一条新的分析路径。为了积极促进这方面的研究,笔者去年在上海音乐学院为硕士、博士研究生开设的《音乐分析专题研讨》选修课上,专门以“音乐修辞分析”为主题,进行了一个学期的学习和研讨,希望通过课程学习的方式,引入这一热点话题。一方面,可以把在读的硕士、博士研究生们直接推到音乐分析学术研究的前沿;另一方面,或许还可以乘势激发出一些研究成果。令人高兴的是,这一希望已经部分地实现。

其实,这并不是国内第一次进行音乐修辞问题的讨论。2012年,上海音乐学院音乐学系曾与当时的杭州师范大学音乐学院音乐学系(现浙江音乐学院音乐学系)共同举办过一次名为“当下西方音乐研究中的音乐修辞与音乐叙事研究”的研讨会。正是这次研讨会,促使笔者首次涉足音乐修辞的研究。*目前尚未看到其他类似研讨会的文献记载,所以把这里所说的会议看作国内首次关于音乐修辞的研讨会。笔者于这次研讨会后,根据会上的发言写成《音乐修辞的概念及现象辨析》一文投稿给《黄钟》杂志,受到时任副主编田可文先生的重视,专门为此文设立了“音乐修辞学”栏目,发表在《黄钟》2012年第3期(第159—172页)。尽管以音乐修辞学的高度抬高了文章原本的立意,但仍使笔者很受鼓舞。很显然,田主编的目的是希望以此引起学界同行对这一话题的注意。由于这是笔者第一次涉及音乐修辞的话题,就此题目进行的讨论只是初步的,本文也可以说是在上文之后所做的进一步深化。在那以后,笔者一直都在思考这一课题。时隔五年,通过课堂形式与学生们进行讨论,以及进一步研读中外学者相关文献,特别是在细读了美国学者布克霍尔德(J.Peter Burkholder)的论文《打破规则作为修辞的一个标志》*J.Peter Burkholder,“Rule-Breaking as a Rhetorical Sign”In Festa Musicologica: Essays in Honor of George J. Buelow, 369—389;ed. Thomas J. Mathiesen and Benito V. Rivera. Stuyvesant, N.Y.: Pendragon Press, 1995.和胡怀琛的论著中有关修辞问题的论述*胡怀琛:《作文门径》,北京:北京教育出版社,2014年。之后,笔者又有了更明确的认识。同时感到有必要对音乐修辞的概念、表现特征以及如何进行音乐修辞分析等问题再作论述,以利于人们的进一步探讨。因此,本文将从四个方面对音乐修辞分析再作论述:一、修辞的概念及研究对象;二、音乐修辞的产生及表现特征;三、如何分析音乐作品中的修辞;四、音乐修辞反作用于文学。其中有些在笔者的《音乐修辞的概念及现象辨析》*陈鸿铎:《音乐修辞的概念及现象辨析》,《黄钟》2012年第3期。一文中有涉及,但尚未说透,这里增加了进一步的论证,而大部分内容是该文所未涉及的。

一、修辞的概念及研究对象

(一)修辞的产生及概念界定

按中文的构词法,修辞一词是由本来两个独立的单字结合而成的。“修”意为修饰,“辞”意为文辞或语辞(文辞即文字表达形式,语辞为口头表达形式)。由于文辞或语辞所涉及的都是语言表达问题,如大到整篇的文章或演讲,小到其中的词汇或词句,因此,修辞是伴随着语言的使用而产生的。修辞作为对语言进行修饰的一种方法,在中外都有着悠久的历史。本文虽然研究的是音乐修辞,但由于音乐修辞与语言修辞有着密不可分的关系,因此,有必要对修辞的产生和基本概念作简要梳理,因为这与音乐修辞的概念、现象及表现作用有密切关联。

要追究修辞一词的来历,恐怕它最早出现的地方非中国莫属了,其证据当然就是《易经》上所记载的“修辞立其诚”这句话了。它出现在《周易·乾·文言》的这一段表述中:“君子进德修业。忠信所以进德也。修辞立其诚,所以居业也。”*该引语的意思为:君子应该提高品德,做好事业。忠贞守信,就是提高品德;写文章反映真实,就是正确对待事业。此引语及意义注解,均引自宋洁编著:《易经》,北京:北京出版社、文津出版社,2004年,第7页。不论按《易经》形成于七千年前还是五千年前算,世界上恐怕没有比《易经》更早的关于修辞的记载了吧!

对于什么叫“修辞立其诚”,中国人历来有各种解释,但有一点似乎是共同的,那就是要求作者应表现出写作的真实意图,修辞即写文章,诚则指真诚。

然而,尽管那时的修辞和今天的修辞所指可能已有所不同,但毕竟“修辞”二字在经过几千年后,今天仍然沿用下来,并用于我们今天意义的修辞讨论中,这实在是让人惊叹。不过很遗憾,修辞在中国似乎没有像西方那样很早就成为一门独立的学问,这可能和中国古人从来不善于建立系统学问的习惯有关。因此,我们今天所看到的最早的关于修辞的系统性论著,就只能是由希腊哲学家亚里士多德(前384—前322)所撰著的《修辞学》(ArsRhetorica,前360—前334)了。本文所要论述的,主要也就是基于这一修辞学理论而产生的文学修辞,以及由此而发展出来的音乐修辞的问题。需要说明的是,修辞与修辞学是具有不同含义的,前者是一种处理语言的技巧(或称修辞术),后者则是系统研究修辞的一门学问,并且包含前者。本文在研究中所侧重的主要是前者,即修辞(术),而非修辞学,并且重点是音乐修辞(术)。

显然,修辞术(术,主要指修辞的技术层面,不加这个字也一样,加上它为的是强调)早在古希腊就被当作一门独立的学问在研究了,亚里士多德进行这一研究的直接目的,是想让喜欢在公共场合演说的希腊人在运用语言技巧时有法可依,从而使演说者具有在演说中更好地控制和引导听众情感并感动他们的能力。由于这时的修辞主要用于演说,因此,人们常把修辞看作是一种“激发情感的技巧”*详参George J.Buelow,“Music,Rhetoric,and the Concept of the Affection: A Selective Bibliography”,Notes, Second Series,Vol.30,No.2(Dec.,1973),p.250.,而它的目的则是为了能成功地说服听众。由于演说对于古希腊社会的各方面发展都起着重要的决策作用,因此掌握修辞技巧、发展修辞理论,在当时就显得特别重要。正如《西方修辞学简史》中所说:“修辞作为一门演讲艺术产生并在社会政治生活中发挥不可或缺的作用,并非古代所有文明中的通例,它只是古希腊城邦时代一种特有的现象。”*引自姚喜明等编著:《西方修辞学简史》,上海:上海大学出版社,2009年,第19页。不过需要注意的是,在亚里士多德对修辞进行系统的理论研究之前,古希腊人在日常生活中对于语言的运用肯定已经有了一定程度的掌握,即人们已经能够用各种语言手段表达思想了。换言之,没有修辞技巧的帮助,人们互相之间也是可以交流的,修辞只是为了使语言表达更有效果。

而且,即使在古希腊,我们也可以发现,修辞并非是人人都必须掌握的,它通常是有身份的人(那些有机会或希望进行演讲的人)应该熟知的一门知识和技巧,所以在18世纪中叶之前,它一直是欧洲上层社会人文教育中的一门重要学问。只是自18世纪中叶后,随着社会形态的变化,修辞才逐渐失去了其影响力。

亚里士多德的《修辞学》就是为了促进这种教育的需要而写的。在该书中,亚里士多德正式为修辞下了如下的定义:“一种发现存在于每一种可行事例中说服方式的能力”。*引自姚喜明等编著:《西方修辞学简史》,上海:上海大学出版社,2009年,第66页。这一定义可以被概括为三个关键词,即说服、说服方式和说服力。这里最突出的两个字就是“说服”,要说服别人就得会说,会说就是既要说得有理,还要说得有力,而这有力往往更为重要。有力有一部分当然是因为有理,但有时更要看会不会包装说辞,如果说辞包装得好,无理也可能变得有理了。这就使得修辞学在目标上容易与逻辑学对立起来,逻辑学研究的是语言的纯理性问题,而修辞学则研究如何让语言穿上情感和意志的外衣,甚至不惜违背理性。

既然修辞具有这种包装的作用,那么也就出现了修辞常常必须采取不同于常规逻辑的特殊语言表达方式的现象。如前文所说,修辞被界定为一种“说服的能力”,这种说服的能力表现在对语言表达(即演说)的研究上,常常体现在以下两个方面:在宏观方面,它研究一篇演说从创作立意、素材选取,到谋篇布局、文体风格和演讲技巧的处理;在微观方面,它研究语言文辞的具体运用,如在表达中何处加入隐喻、寓言、夸张、设问,或伴随语言的表达如何加入肢体动作等。

(二)修辞的广义与狭义

那么,怎么样的宏观和微观的处理和运用才算是具有了修辞的效果呢?这是研究修辞和分析修辞的一个关键问题。从历史上看,修辞的发展经历了相当长的过程,在这个过程中,修辞所包含的内容一直是在变化着的。在一定程度上,这种变化就带来了广义与狭义的修辞的变化,这从修辞定义的变化中就可看出。许多关于修辞的著述都对修辞作如下解释,如从“修辞”二字的字面意义上讲,修就是“修饰”,辞就是“文辞”,修辞就是“修饰文辞”。如果我们从广义的角度来理解,似乎任何一种文字写作都是修辞,因为即使是写一封普通的信,也可能会讲究怎样写得“工”(工整)和“顺”(流畅)。

但是,把文字上的工整和流畅当作修辞来理解,会把修辞的意义泛化,使得研究修辞的工作很难抓住重点。*这当然牵涉到我们在什么尺度上来把握修辞,有些学者把修辞看得较宽,认为写作的过程就是修辞的过程,而笔者的看法是,应该区分修辞与语法的界限,相对缩小修辞的范围,以利于凸显修辞的效果。因为工整(包括文字的格局、层次、头尾呼应等)和流畅(词语的达意、通顺、合乎逻辑)是任何一篇文字都需要遵守的基本法则,它本就是语法应该解决的问题。所以笔者认为,这种广义的修辞虽然也可算作一种修辞,但在某种意义上讲,它更应该归入语法研究的范畴,而不应作为修辞研究的问题。语法是语言表达的法则,它是固定不变的表达方式。语法的对错直接影响到文字的语序是否正确,并影响到对意义的理解。语法是一种共识,这种共识是不能随意按个人的意愿改变的。世界上各种语言都有自己的语法,中文的,英文的,德文的,法文的,等等,它们是在长期的文字与生活互动实践中形成的。

当然,当历史上第一个语法刚出现时,它是具有修辞的作用的,因为相对于语法出现之前人们“胡乱地”说,用正确的(起初也无所谓正确)语法来说就成为一种特殊的“修饰文辞”了。因为正是这种特定的语言表达方式,说服并感动了其他人。人类文字表达习惯的形成是经过了一个十分漫长的过程的,当一些特定的语言表达方式逐渐固定下来成为一种常识的时候,其修辞的意义就减退了,从而演变成了语法。所谓广义的修辞,一定程度就是指那些已经形成共识的文字处理方式。

因此,当我们今天谈论一篇文字是否文题相合、逻辑清楚、观点明晰、布局合理的时候,实际上涉及较多的是格式和语法的问题,因为这里很多做法都是有法可依的。比如,一篇完整的文字需要有一个结构框架,需要有一个中心话题贯穿,需要有头尾呼应等。这些已形成共识的东西虽然也是广义修辞的一部分,但因为每一篇文字都必然包括它们,并且形成了规矩,因此,其修辞的实际效果和作用慢慢就被削弱了。

而当我们谈论一篇文字的表达效果是否通过对词语做偏离正常格式或违反正常语法的处理,从而引起感人、深刻、赞叹、滑稽、荒诞、刺激、震撼等情感反应时,才涉及到修辞的问题,而这就是所谓的修辞的狭义层面,也是我们要重点研究的问题。换句话讲,一切做法如照规矩办,通常是不会产生狭义修辞作用的,而一旦打破规矩,不管在什么层面或程度打破,都可能产生狭义修辞的作用,并且获得所谓的“激发情感”的效果。因此可以说,狭义的修辞就是针对语法所进行的特别处理。在这里,笔者想引用胡怀琛《作文门径》*胡怀琛(1886—1938),民国著名学者、国学大师。《作文门径》是其三本书的合集,2014年由北京教育出版社出版,其中第三编曾以同名书由世界书局出版社于1931年单独出版。一书第三编“修辞的方法”中所作的关于修辞特征的论述,来支持这一观点。

首先,胡书认为,修辞与文法不同,“一般作文只要能合文法即可,并不必再要加上修辞的功夫。修辞,是比一般作文要进一步的”*引自胡怀琛:《作文门径》,北京:北京教育出版社,2014年,第234页。,并以几个例子做一般作文和修辞的比较分析:

我很爱住在这所小房子里,因为窗子外面有一枝梅花。(一般作文法)

我很爱住在这所小房子里,因为窗外有梅花与我作伴。(修辞)

月亮被云遮住了。(一般作文法)

月亮躲在云里,不肯出来。(修辞)

以上均用了拟人的修辞手法,“作伴”和“不肯出来”本不是梅花和月亮的主观动作,而现在这样用词在道理上虽不通,但这带有主观色彩的文字表达,却比原句更加生动,更富有想像力了。

现在你和我,是想着同样的一件事。(一般作文法)

你的心,就是我的心。(修辞)

这个修辞句在用词上与原句相比变化较大,不过意思并没变,但在表达的力度上更为有力了。其原因在于,“你的心就是我的心”这个说法照理也是不通的,而恰恰就是这种修辞造成的不合理,使得作者所表达的“同心”意愿更强烈了,这种情感的表达对读者来说更有刺激性,文字的艺术感染力也更强。

有云把山顶遮住了。(一般作文法)

有云压在山顶上,把山顶都压平了。(修辞)*这里四个例子均引自胡怀琛:《作文门径》,北京:北京教育出版社,2014年,第235页。

“压”和“压平”这两个词除了强化了拟人的修辞效果,也通过不可能的事实(即云不可能把山压平)表达出一种沉重的情感状态。

上面的这些例子中,“一般作文法”句子的语法都是正确的,意思也是清楚的,但是与“修辞”的句子相比,对读者情感的触动就差了很多。经过修辞的句子都有一个特点,即在用词上多少带有一定程度对常理或常识的偏离和违背,但却反而产生了艺术效果,这正是修辞的作用所在。

由此,胡书确立了三个判断修辞的大纲,即:(1)不受文法的影响;(2)不受论理的限制;(3)不管与事实合不合。而确立这三个大纲的原则是:修辞法比一般作文法要进一步。*详参胡怀琛:《作文门径》,北京:北京教育出版社,2014年,第247页。

这里的“进一步”所意味的实际上就是偏离和违背,它是体现修辞的一个重要标志,也是区别语法与修辞的一个分界点。当然,在修辞的实际运用中还有许多复杂的现象,或许并不能就这样完全解决对它的界定,但这至少是修辞的一个最为关键的特点。

(三)修辞学的研究对象

很显然,修辞学与语法学等所研究的对象是不一样的,前者研究的是文字好不好的问题,后者研究的是对不对的问题。因此,总体来讲,修辞学所要研究的就是如何根据写作需要,使文字的表达效果令人印象深刻、使人感动,而其中的关键是对于常识性做法的个性化处理或偏离。

因此,研究什么是个性化处理或偏离,就应该是修辞学的主要任务。而要搞清楚个性化处理或偏离,首先要明白什么是常规性处理,以及不偏离是怎样的表现形式。因为没有这样的比较,就没有办法分清楚修辞的界限。按照胡怀琛确立的判断修辞的三个大纲,我们也可以把它们反过来,或许就可以回答什么是常规性处理或不偏离的表现形式了。即:(1)受文法的影响;(2)受论理的限制;(3)与事实相合。符合这三条,语言的表达就基本不会产生修辞的效果。有时,有些词语并非具有偏离的意义,但由于运用的时代、场合不相合,也会产生修辞效果。比如“私塾”“学堂”“学校”分别指不同时代的学习场所,如果混用就会造成不当,但同时也可能产生修辞效果。而“阁下”“你”和“本人”“我”,则要看场合使用,使用不当就会带来误会,有意为之也会产生修辞效果。

为了使修辞在具体操作上获得一些办法,人们经过长期实践,总结出各种修辞格,因此,修辞格的研究和运用规律,也就成为修辞学研究中的另一个重要内容。所谓修辞格就是:“为了提高语言的表达效果而有意识地偏离语言和语用常规之后,逐步形成的固定格式、特定模式。”*引自王希杰:《汉语修辞法》(修订本),北京:商务印书馆,2011年,第11页。汉语的修辞格包括的内容非常丰富,可以分出许多修辞格的类型,如材料上的辞格:譬喻、借代、映衬、摹状、双关、引用、仿拟、拈连、移就,共 9种;意境上的辞格:比拟、讽喻、示现、呼告、夸张、倒反、婉转、避讳、设问、感叹,共10种;词语上的辞格:析字、藏词、飞白、镶嵌、复迭、节缩、省略、警策、折绕、转品、回文,共11种;章句上的辞格:反复、对偶、排比、层递、错综、顶真、倒装、跳脱,共 8种。*引自陈望道《修辞学发凡》一书的目录,上海:复旦大学出版社,2008年。修辞格的设定,是为人们作文提供方便的,同时也为分析作文中的修辞提供了理论基础。对于这些修辞格,这里不再做进一步的讨论。

总之,文学修辞就是通过对一般语言表达、常理和事实的偏离和违背,来感染、感动和说服读者,为了达到这样的效果,就形成了许多可供使用的辞格。因此,修辞学的研究主要围绕这两个对象进行。

二、音乐修辞的产生及表现特征

前面对文字语言中的修辞现象和特征所作的一番探讨,目的是要把它与音乐中的修辞研究相联系,以提供一个参照。因为,如果我们把上述修辞的这种含义引申到文字语言以外的其他方面,道理是一样的。比如说行为修辞,就是说一个人的行为一旦反常,并且这种反常是有意为之的,意图表达某种特定情感的,那么这就形成了行为的修辞。比如,中国人亲属或朋友间见面是不常用拥抱方式的,但如果偶尔用一下,就会获得行为修辞的效果。把这个道理用到音乐创作上,同样可以观察音乐中的修辞现象。

(一)修辞与音乐如何发生关系

那么修辞是怎么与音乐发生关系的呢?其关键首先就在于音乐也是一种抒发感情的艺术,它对于“激发感情的技巧”的需要,可以说比演说更加迫切,特别是当音乐在不依赖文字语言的情况下独立呈现的时候更加如此。我们从一般的人类文化史文献中了解到,音乐语言表达形式的形成要晚于文字语言,而早期的作曲家通常也都是依词配曲的,一旦脱离了歌词,作曲家恐怕就会遇到麻烦。不过,或许正是有了这个麻烦,反而促使音乐借鉴语言的构成方式来创作这一思路的形成。由于脱离了歌词的音乐所要表达的情感可以通过模拟语言声调并且借助文字的格式使其获得意义联想,因此,借鉴语言的表达手段(这些手段在语言表达中可能是修辞,也可能不是修辞)来作曲就成为了作曲家最先采用的办法了。但是,由于两种语言的媒介不一样,因此在借鉴时是不可能照搬运用的。

如果我们把音乐借鉴文字语言表达手段的现象统称为是一种音乐修辞的话,那么,它又是通过什么方法来达到其修辞效果的呢?在《新格罗夫音乐与音乐家词典》的“音乐分析”词条中,本特谈到了音乐史上最早的关于修辞对曲式构成的影响。他指出,文艺复兴时期德国作曲家、理论家和管风琴家约阿西姆·布麦斯特(Joachim Burmeister,1564—1629)是第一个对音乐作品进行曲式分析的人,同时也是第一个给音乐分析下定义的人。在他的那本被称作《诗意的音乐》(Musicapoetica,1606)的音乐分析著作中,他对文艺复兴时期的著名作曲家奥兰多·迪·拉索(Orlando di Lasso,1532—1594)的一首五声部经文歌“Inmetransierunt”做了非常全面的分析,其中关于曲式分析的部分,正是通过对音乐结构与演讲修辞格式的类比,把该曲划分出三个大的修辞阶段(开端—确认—收尾)和九个类似语言的单元(乐段),由此来解读音乐的结构和意义。*详参Ian Bent,“Analysis”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians,Second Edition,Volume 1,p.530,Edited by Stanley Sadie,Oxford University Press,2001.这个例子或许说明,修辞引入到音乐中,首先是从曲式结构的分析开始的。

在一百多年后,另一位德国音乐家约·马泰森(Johann Mattheson,1681—1764)在他的《完美的乐长》(DervollkommeneCapellmeister,1739)一书中提出了一套音乐分析的步骤,所关注的也是曲式分析,他运用诗词中的韵脚来划分器乐音乐中的乐句结构模式,进一步发展了修辞法分析。在这种分析的基础上,马泰森还列举出创作一首好的咏叹调应该具有的六个修辞部分,即开端(exordium)、叙述(narratio)、命题(propositio)、论证(confirmatio)、结论(confutatio)和结语(conclusio),*详参George J.Buelow,“Rhetoric and Music”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians,Second Edition,Volume 21,p.262,Edited by Stanley Sadie,Oxford University Press,2001.这说明运用修辞法分析反过来已影响到了创作。修辞法分析在后来仍然得到一些分析家的继续发展,这说明修辞法在解释音乐结构和意义上存在着一定的有效性,当然,这种有效性是建立在对音乐语言本身的基本理解基础之上的。

以上两例说明,布麦斯特和马泰森都是在曲式上借鉴文学修辞。在西方音乐史上,巴洛克时期被公认受修辞理论影响最深,那么,巴洛克时期的音乐创作为什么强调对修辞的借鉴呢?笔者以为,这或许是因器乐音乐的发展所带来的结果。其实巴洛克时期之前的音乐中也运用修辞手法,比如文艺复兴时期出现的“词绘法”(word-painting),即用音乐的曲调以及与其他音乐要素结合的方式来表现歌词意涵的一种修辞手段,目的是使语言的内容获得形象化的效果。例如,用下行的线条进行来表现从天堂降落等。文艺复兴理论家总结出了一些相对固定的“词绘法”用法,这些方法可以分别用以表现“哭、笑、怜悯”等情感性的歌词,表现“跳跃、丢弃”等动作性的歌词以及表现“快速、次数”等时间性和数字化的歌词。*详参Tim Carter,“Word-painting”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians,Second Edition,Volume 27,p.563—564,Edited by Stanley Sadie,Oxford University Press,2001.那时的音乐作品主要是声乐形式,而巴洛克时期开始了器乐音乐的时代,声乐作品逐渐退居次要地位,因此如何使器乐音乐容易被理解,就成为作曲家需要考虑的问题,这时,强调修辞的方法就成为了理解器乐音乐曲式的一个极好的途径。

(二)音乐修辞的表现特征

音乐修辞尽管来自文学修辞,但毕竟两者门类不同,因此文学修辞的方法和格式是无法直接移用到音乐中的。但就其本质而言,两者是一致的。这个一致的本质就是,音乐修辞如同前面对文字语言修辞所总结的那样,也应该是一种对规则的个性化处理或偏离。前面我们谈到了布迈斯特和马泰森所分析的音乐修辞,今天的音乐修辞是否仍然还是这样的呢?之所以提出这个疑问,是因为他们所谈到的音乐作品的结构方式,包括后来出现的各种词绘法,已经成为后来作曲家们共通遵守的规则,换句话说,已经被当作作曲法则加以遵守了。而一旦成为普遍规则,那么其修辞的意义也就跟着丧失了。

前文也曾提到,对于修辞的理解会随着时代的演变而产生变化,而之所以产生这种变化的实质就在于,当修辞的手法变成语法时就不再具有修辞的意义了。因此,当布迈斯特和马泰森当时所认为的音乐修辞成为人所共知的作曲法时,它还能作为音乐修辞法吗?笔者以为,答案显而易见是不能!所以,音乐修辞的特征完全可以照搬胡怀琛关于判断文学修辞的三个大纲来作标准,即:(1)不受作曲法的限制;(2)不受表达习惯方式的限制;(3)不管风格合不合适。

关于音乐修辞为什么以是否对规则做个性化处理或偏离为判断依据,笔者在之前的《音乐修辞的概念及现象辨析》一文中也做过解释,上文又进一步借鉴文学修辞的界定进行了补充说明。为了把这一观点表达得再充分一点,下面笔者将借美国音乐学家杰·彼得·布克霍尔德(J.Peter Burkholder,1954— )的《打破规则作为修辞的一个标志》(Rule-BreakingasaRhetoricalSign)*该文登载于由T.J.Mathiesen和B.V.Rivera合编的纪念文集Festa musicologica:Essays in Honor of George J.Buelow中(第369—389页),文集于1995年在纽约出版。文章作者布克霍尔德是美国印第安纳大学杰出的音乐学教授,主要研究领域是现代音乐、音乐中的意义以及音乐中的借用与引用,曾担任美国艾夫斯学会主席和美国音乐学学会主席。笔者已将此文译成中文,发表在《天津音乐学院学报》2017年第3期。一文再做论证。需要说明的是,笔者是在2012年完成了《音乐修辞的概念及现象辨析》一文后才读到这篇文章的,令笔者惊奇的是,该文的观点与笔者不谋而合。布克霍尔德的文章并没有从文学修辞谈起,也没有追述巴洛克时期音乐修辞的历史,而是从音乐分析的角度,开门见山地谈音乐修辞的特征。

文章一开始就提出了一个尖锐的问题,即“为什么一个作曲家会蓄意地冒犯他(或她)的听众呢?”作者的回答是,这种蓄意地冒犯就是修辞的一种标志。而引起作曲家采取修辞也就是冒犯的方法的原因,则与作曲家想要通过打破常规做法吸引听众有关。作曲家这样做类似于演说家为吸引听众而为自己设计的一些破格的言辞或动作,因为只有打破所谓创作恰当和优雅的音乐所必须遵守的规则,才能够写出具有修辞效果的音乐,并使听者从以往常规的经验中脱离出来。

作曲家可能知道自己在修辞,也可能不知道,但从分析的角度我们必然把这种冒犯的做法当作修辞来看待。那么究竟怎样的做法可以被看作是冒犯呢?布克霍尔德的文章分了四个部分来对此进行论证,下面我们就对每个部分进行一下解读。

在第一部分中,作者用历史上一场有名的争论来对这种音乐修辞加以论证,即阿图西与蒙特威尔第之间关于不协和的争论。这场争论发生在16—17世纪之交,当时,音乐语言的运用在蒙特威尔第的《第五卷牧歌集》(1605)中出现了转折。为了更有效地表现牧歌中的歌词含义,蒙特威尔第运用了大量的自由解决的不协和和弦。阿图西对蒙特威尔第的做法进行了批评,认为这些音响刺耳,冒犯了听众,写法不符合前辈们定下的规则,违背了音乐应使人愉悦的目的。

蒙特威尔第在回应这一批评时宣称,他所做的是为了突出歌词的意义,他认为音乐必须为歌词内容服务,并用“仆人”和“主人”分别比喻音乐和歌词,为了实现这一目标,他必须打破以往对不协和音的解决方式。尽管蒙特威尔第没有用到修辞这个词汇,但他的做法实际上就是一种修辞,因为他打破了常规。后来,他的弟弟在与阿图西争论的文章中把蒙特威尔第的做法称作“第二实践”。

在第二部分中,作者通过对历史的回顾,指出音乐修辞的手法起初都是作为违规处理出现的,如罗勒首先运用了从B-bB或相反的直接半音进行,蒙特威尔第无准备的不协和和弦等,只不过这些用法经过长时间的实践,后来都成为了一种共性写法。

这里也谈到,并非每一种修辞都是违规的结果,如一些音型的重复,赋格式模仿,歌唱的线条起伏(一个上升的音程进行可能表现疑问,下降的音程可能表现低落)。不过,作者最后还是强调,正是对规则的违背,才会产生明确的修辞力量。

第三部分跳出对不协和的违规处理来谈音乐修辞的问题,指出所有既定的音乐规则都可以被违反以产生修辞效果。比如16世纪的声乐曲在歌词的词组和句子之间有不允许打断的规则,但蒙特威尔第在他的作品中就有打断,后来莫扎特在歌剧《唐璜》中也这样做。而在器乐曲中,音乐以外的因素影响到旋律、节奏、和声等正常进行的现象,因表现目的需要而打破乐曲风格统一的规则,这种情况也比比皆是,它们都可能产生修辞效果。作者甚至指出,不打破任何规则的音乐也能够产生修辞效果,但这种情况较少,因为只要音乐进行得令人愉悦的正确,那么听者就可能容易忽略其中传递出的修辞信息。

第四部分继续讨论了规则与修辞关系的问题。规则是怎么来的呢?文章认为规则是经过一定时间而积淀下来的一种共识或约定。由于修辞的原因,规则处在不断被打破的过程中,这种打破经过一定的反复使用,就会出现稳定的阶段,而形成新的规则。

一方面,现代作曲家会觉得没有打破规则的机会了,因为所有可能冒犯听众的方法都被实验过了。另一方面,古典音乐的演奏者也会感觉,由于听众对于规则知识的淡漠,也就不会意识到什么规则被打破以及由此引起的解释问题。

打破规则所产生的修辞力量与被打破的规则本身所具有的力量是成正比的。文章以凯奇的《4分33秒》为例,认为该作品打破了最基础的音乐规则,所以修辞效果和对听众的冒犯程度最强。随后又以美国音乐学家苏珊·麦克拉瑞(Susan McClary)对巴赫《第五布兰登堡协奏曲》的分析为例,从社会政治的角度指出该曲对古钢琴在其中地位的改变而形成的修辞效果。

有些人不赞成把打破规则当作修辞的一个标志,而认为音乐作品是一个有机体,它的各个部分如同一个生命体一样不可分割,不存在所谓打破规则的问题。布克霍尔德指出,当一部音乐作品被当作一个有机体(即其音乐整体的生成具有客观必然性)时,那么它的每部分与整体的关系都被看作具有绝对完美的平衡,分析的任务仅仅成了论证各部分是如何作用于整体的。而修辞角度的分析恰恰要说明作品中的某些处理是失衡的,比如巴赫的《第五布兰登堡协奏曲》中古钢琴的处理部分,这种失衡可能具有音乐以外的造成因素,而非音乐作为有机整体的必然,如果按有机体理论解释,就失去了对这部作品社会意识和历史意义的理解。因此,当一个听者从修辞的角度去接触一部音乐作品时(作曲家也不是仅仅从美感或平衡感来构思他的作品),他的角色应该从欣赏者而变成阐释者。当把一个作品预先设定为完美时,阐释者就没有存在的必要了。

以上对布克霍尔德文章的引入及解读,目的还是为了再次强调一个观点,即音乐修辞的表现特征就在于通过一定做法使音乐进行偏离人们的期待,以至于冒犯听众,而只有建立起这样的音乐修辞的概念,才能在具体的音乐分析中找出音乐修辞的表现之所在。

三、如何进行音乐作品中的修辞分析

历史上大多数优秀的音乐作品,都是通过对当时创作风气一定程度的突破而获得成功的,对于这些作品我们完全可以从修辞的角度去认识它们,但前提是我们必须知道当时的常规做法,以及这些作品是怎样突破这些规则的,即使我们今天对这些突破已经习以为然。

前面谈了许多关于音乐修辞理论层面的问题,但我们今天讨论音乐修辞的目的除了把它作为一个历史现象研究外,更重要的是要能够为现实的音乐分析服务,并提供一种新的分析路径。要做到这一点,恐怕比谈修辞的理论更难。为了便于讨论和分析,笔者经过深入思考,尝试根据音乐修辞所产生的不同效果,对它们做一个具有一定代表性的修辞分类,以利于开展实际的音乐修辞分析。

(一)风格修辞

所谓“风格修辞”,实际上是着眼于音乐作品是如何通过打破既定的风格而获得修辞效果的,因此也可以说是打破风格的修辞。每个时代都有属于自己时代的音乐风格,每个人也有每个人的风格特征,当一种风格或风格特征在其所属的时代或个人作品中出现时,所体现的是一种符合规范的效果。此外,一首作品通常应保持在一种风格之中,这是常规做法。因此,当以上两种常规情况被打破,即当一种风格出现在不该出现的时代,或一首作品不在一种风格中保持时,这种由风格带来的冲突就可能产生风格修辞意义。

用不同于作曲家所处时代的风格来创作音乐的例子,可以举斯特拉文斯基和普罗科菲耶夫两位例子。前者的芭蕾舞剧《普尔钦奈拉》(Pulcinella,1919—1920)主要是直接运用了早于其200多年前的意大利作曲家乔瓦尼·巴蒂斯塔·佩尔格莱西(Giovanni Battista Pergolesi,1710—1736)的音乐写成,因此其风格自然充满了意大利巴洛克时期的色彩,然而这样的风格实际上是与20世纪的整体风格以及斯特拉文斯基本人的风格完全不协调的,这种做法以专门术语来说是一种“戏仿”(parody),它本身就是一种音乐修辞格。听众在体验该曲时,会产生一种与所处时代以及对该作曲家一贯认知的反差,而这或许正是作曲家想要获得的修辞效果。

后者的《古典交响曲》(ClassicalSymphony,1916—1917)是另一个典型的例子,为了使音乐听起来确实够“古典”,普罗科菲耶夫干脆借用海顿的旋法、织体以及曲式,给听众造成了一种如同听海顿交响曲的错觉。但由于普罗科菲耶夫运用的是自己独特的和声语言以及由此带来的新颖转调效果,又让人感受到其中普罗科菲耶夫的影子。这种微妙的音响刺激,恰是风格修辞的妙用所致。

风格修辞的最突出效果在于该用某种风格时却用了另一种风格,以致产生非听众所期待的效果,以上两例一定程度上就具有这种效果。但是,这两个例子或许会引起争议。一方面它们的音乐风格确实并非听众所期待(尤其是当第一次聆听时),但另一方面我们并不能把作曲家用不同于其所处时代的风格所写的作品都看作是一种风格修辞,因为只要内容表现需要,作曲家在选择用何种风格创作这方面是没有任何限制的。关键的问题是,看风格的选择在造成听觉意外后,是否在表现上反而合乎情理,并获得了比用正常风格写作更好的结果。

那么,什么叫做“该用某种风格时却用了另一种风格”呢?布克霍尔德在其《打破规则是修辞的一种标志》一文中所举的莫扎特《唐璜》第一幕中埃尔薇拉的咏叹调《啊,逃离这个人》(Ah,fuggiiltraditor),是一个非常精彩的例子。这里的剧情是,埃尔薇拉因得不到唐璜又嫉妒别的女人接近他,所以唱了这首咏叹调。莫扎特一定是想要用音乐来讽刺埃尔薇拉,因为他没有按照前面的音乐写法写这首咏叹调,而是特别选用了亨德尔时代常用的一种表现庄重的“萨拉班德”舞曲,并配上亨德尔的典型伴奏手法,但却一反常规地用快速替代了原来应有的慢速,使原来的庄重变成了轻佻。有经验的听众一下子就可听出这里有“问题”,但结合剧情后发现,莫扎特这样处理该咏叹调的风格来表现埃尔薇拉的滑稽、可笑,实在是太好的一种选择了。

法国作曲家圣·桑斯为双钢琴和乐队而作的组曲《动物狂欢节》中的第10首“钢琴家”也可算是一个风格修辞的范例。作曲家本应为这个标题写一首非常富于技巧的钢琴曲,可是他却故意选择了奥地利钢琴家、钢琴练习曲作曲家车尔尼的枯燥的练习曲作为“钢琴家”的一个示范,使得该曲充满了讽刺的意味。

许多风格混杂的作品,也具有风格修辞的特点,因为风格统一是一部作品通常遵守的原则。尽管现代音乐创作中对于这一点不像传统音乐那样严格,但除非有特别意图,作曲家一般还是会让一首作品保持在一个统一的风格中的。因此,当一首作品在风格上表现出混杂的效果时,往往就是作曲家想借风格来说事了,也就是说在运用风格修辞了。前苏联作曲家阿尔弗雷德·施尼特凯(Alfred Schnittke,1934- )的《第三弦乐四重奏》就是一个典型的例子。这个例子大家通常都是把它当作复风格的一个典范来看,而从该曲创作的出发点分析,其实就是作曲家对于风格修辞的一种运用。作曲家在曲中把文艺复兴时期的拉索、古典时期的贝多芬和20世纪的肖斯塔科维奇(包括他自己)的风格都揉合到一起,从而使得风格的强烈对比成为音乐的重要关注点。

在以上所有这些作品中,风格原则的偏离甚至破坏,成为了一个突出的“音乐事件”。

(二)体裁修辞

体裁是一种约定俗成的样式,音乐中有各种体裁,它们都是在经过了长期的音乐实践后慢慢积淀下来的,并在作曲家和听众之间形成一种共识。作曲家在创作时一般会根据某个体裁的约定样式安排音乐中的各个成分,而听众也会从作曲家对音乐中各个成分的安排中,辨认出他所依据的体裁。这种相互的默契,对于音乐成为一种可被理解的艺术是至关重要的。

然而艺术创作贵在创新,而打破常规是创新的一条必经之路,一旦体裁的约定样式被打破,就会给上述这种对于体裁的默契常常带来问题。这种打破实际上就是一种修辞手段,它虽然会影响听众的理解,但却也引起了听众的注意,作曲家的创作目的有时正好通过引起听众的注意而达到。

贝多芬在其著名的《第九交响曲》末乐章中加入合唱,无疑是对之前交响曲这一体裁约定样式的一个打破,它可以称得上是体裁修辞的一个最为经典的例子。就笔者目前所知,在贝多芬之前,交响曲这一体裁还未加入过合唱,因此,贝多芬的做法对于已经习惯了交响曲体裁的听众而言是出乎意外的。但这并未使听众感到不快,合唱的加入及由此带来的对交响曲主题的深化,反而让听众觉得贝多芬这样做其实是一个伟大的创举。在贝多芬之后,尽管在交响曲中加入合唱已被看成是“正常”做法,许多作曲家如柏辽兹的戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》、李斯特的《浮士德交响曲》和《但丁交响曲》、马勒的《第二交响曲》《第三交响曲》《第四交响曲》和《第八交响曲》等,都以各种方式加入了合唱,其体裁修辞效果虽有所减弱,但合唱给这个纯器乐体裁所带来的情感烘托与意义深化的作用仍然存在,对听众产生的听觉冲击力也仍然是强大的。

不过,后来者对贝多芬《第九交响曲》第一次打破体裁常规之后的模仿所带来的修辞效力减弱的问题,正好证明了修辞手法和作曲法之间的相互转换关系,即修辞手法一旦最后被定型为作曲法后,就不再具有修辞效果了。类似的例子,如贝多芬连续在其第12、13和14钢琴奏鸣曲的第一乐章中,改变奏鸣套曲第一乐章采取奏鸣曲式快板的惯例,开启了打破奏鸣套曲体裁的一个先例,但这一体裁修辞的做法在后来作曲家作品中的重复运用,效果就不明显了。门德尔松以其《e小调小提琴协奏曲》第一乐章取消第一呈示部的做法,开启了打破协奏曲双呈示部传统的先例,勋伯格以在其《第二弦乐四重奏》中加入声乐的做法,开启了打破弦乐四重奏纯粹由两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴构成其体裁特征的先例,前者的做法由于后来被广泛运用,所以不再具有修辞效果。后者被运用的频率还较低,其修辞的作用仍然存在。也就是说,打破先例的做法被沿用的多少,决定了其修辞是否仍有效。像这样的例子还有很多,这里不再一一列举。

谱例1 柴可夫斯基《第六交响曲》第二乐章第一主题第1—8小节

上例是第二乐章第一主题的前8个小节,由大提琴在相对高的音区奏出,音色温润、甜美,速度为优雅的快板。显然,紧接着第一乐章对死亡的深刻反思之后,柴可夫斯基似乎试图用一首圆舞曲把悲怆的气氛冲淡一下。但笔者猜想,由于两个乐章之间的情绪转换太大,直接用圆舞曲过于突兀,于是作曲家就作出一个折中决定,用五拍子代替圆舞曲通常的三拍子,这样,二拍子与三拍子的不断交替,就在一定程度上阻断了圆舞曲的连贯性。柴可夫斯基对该乐章节拍的处理,与其对“船歌”的处理相同,也导致了对圆舞曲体裁一定程度的偏离,然而这个偏离更好地表现了在悲剧性命运重压下,欢乐中也带着苦涩的真实心境。

(三) 姿态修辞

所谓音乐的姿态,就是由音乐语言的抑扬顿挫所体现出来的一种对人的语言、表情、动作等姿态的映射。在这种音乐语言中,还包括乐器所固有的特质所形成的特殊性格。一部音乐作品通常都有抑扬顿挫的变化,而且这种变化往往需要获得一种平衡。所谓有动就要有静,有起伏就要有平稳,这样才能体现出抑扬互衬、顿挫互补,并由此推动音乐语言和情感的逻辑发展。尽管各个作品抑扬顿挫的变化各不相同,但根据音乐的语境大多是可以预感到的。就如同我们在一个确定的情景中观察一个人的行为,其行为方式在这个情景下是可预感的。如果他有任何不合情景的语言、表情或动作,那就是对这个情景状态的一种打破,也就产生了修辞效果。

在音乐中,这个“确定的情景”指的是每个作品的语境,通常每个作品的语境都会一定程度符合听众对于抑扬顿挫的期待,当这种期待不能实现时,就会引起聆听者的关注,其修辞的效果也就由此产生。修辞效果的强度,则与期待不能实现的程度成正比。

以下我们就看几个姿态修辞的例子。

勋伯格是推动20世纪音乐创作发展的一位重要的作曲家,他不仅创立了12音序列作曲法(广义地讲这种技法对调性写法传统的打破就是一种修辞行为),而且还对传统的歌唱方式进行了巨大改变。在他的由21首分曲组成的室内声乐套曲《月迷彼埃罗》(PierrotLunaire,1912)中,许多首歌曲的演唱都从“歌唱”的姿态变成了“朗诵”的姿态,以致成为了所谓“另类”的歌曲。

谱例2 勋伯格《月迷彼埃罗》第二首“科隆比娜”开始片段

上例是该套曲第二首的歌声部分前10个小节,勋伯格对整个套曲中的演唱都要求以朗诵的方式来唱,即上例第一行谱最左边的“Rezit.”这个词所示(它是德文Rezitation的缩写,意思是朗诵)。尽管声乐谱的音高都有明确的位置,但这个音高只是参考,每个音符符干上打的“x”记号就表示这个意思,个别没有“x”的音符则用正常的方式演唱。人们在第一次听这个作品时会感觉很奇怪,因为它是一种扭曲,不符合人们对演唱的期待。不过当人们了解了作曲家对整个作品的创作意图后,或许就能理解它所体现的表现主义精神世界了。

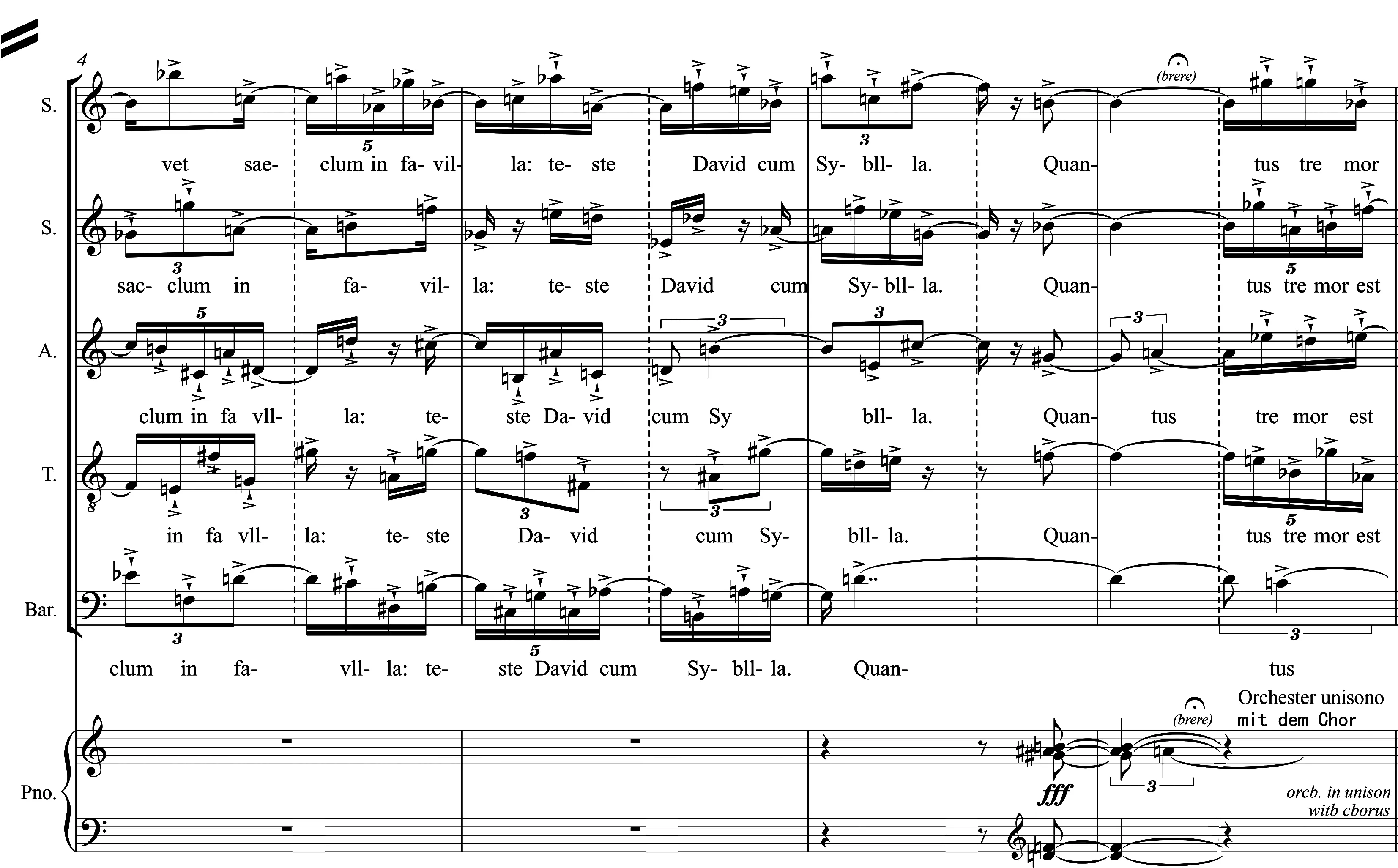

与勋伯格把演唱变成朗诵不同,匈牙利作曲家利盖蒂则在《安魂曲》(Requiem,1963—1965)第三乐章“末日审判”(DeDieJudiciiSequentia)中,把演唱变成了一种近似乐器炫技一样的表演。

谱例3 利盖蒂《安魂曲》第三乐章“末日审判”开始部分

上例是利盖蒂《安魂曲》第三乐章“末日审判”的开始7个小节,从声乐部分的记谱看,演唱部分不论从旋律线条的起伏幅度、节奏的密集复杂,还是从音区的位置变换、各声部的结合难度等方面,都突破了声乐的常规表现限度。这反映出作曲家在写作上极力要表现的,就是要把人声当作乐器一样来使用,通过声乐姿态的器乐化,也就是让声乐的表现力达到极限的写法,暗示人对于人类社会的罪恶对人性扭曲的绝望和强烈控诉。

如果一个音乐作品的音响始终保持停滞的状态(音乐的进行实际上是不能停止的,但可以制造出停滞的效果),或始终保持连续不停的状态,在某种意义上讲,两者都属于不正常,因为不符合抑扬顿挫的一般规律。然而有的作曲家就是希望尝试这样来写作品,挑战人们对音乐的感受习惯。其目的当然并非想逞一技之能,而是受音乐以外表现目的的影响,必须让音响运动从头至尾保持在一种姿态上。利盖蒂的著名大型管弦乐作品《大气》属于前者,而他的古钢琴作品《连续的统一体》则属于后者。简约音乐那种模块音型在不同声部以错位关系结合的无休止重复进行,也属于此种姿态修辞的类型。

前文提到,音乐的姿态也包含乐器角色的姿态,因此,当乐器的角色被扭曲时,姿态修辞的意义就会被体现出来。如波兰作曲家潘德列茨基在其著名的音响音乐作品《广岛受难者的挽歌》(ThrenodyfortheVictimsofHiroshima,1960)中,让弦乐队奏出了出乎人们想象的尖锐的噪音音响,完全颠覆了弦乐器在乐器角色上的通常定位。然而这种完全被扭曲了的角色姿态,却非常符合该曲标题所赋予的含义,可以说极好地达到了姿态修辞的目的。

美国作曲家约翰·凯奇(John Cage,1912—1992)20世纪40年代在大量的钢琴作品中把钢琴改造成所谓的“预制钢琴”(prepared piano),利盖蒂在其《为100只节拍器而作的交响诗》中把节拍器“反串”为乐器,以及德国作曲家赫尔穆特·拉亨曼(Helmut Lachenmann,1935— )以其“乐器具体音乐”(musique concrete instrumentale)的概念在大提琴独奏《压力》(Pression,1969—1970)和钢琴独奏《基罗》(Guero,1970)中把乐器当作非乐器的做法等,都可以看作是一种姿态修辞。

此外,有些乐器甚至对于某些时代或作曲家具有特定的角色意义,使得对这种角色意义的改变、颠覆或引用都可能产生姿态修辞的作用。如古钢琴在巴洛克时期的音乐中通常是充当通奏低音的角色,然而巴赫在其《第五布兰登堡协奏曲》中却把它转变成了一个乐队中的主角,这一姿态的改变还促使了后来钢琴协奏曲的诞生。再如长笛本来是一件普通乐器,但由于德彪西在其作品中对它富有特点的运用,特别是在管弦乐曲《牧神午后前奏曲》(Préludeàl’Après-midid’unFaune,1892—1894)和长笛独奏《绪任克斯》(Syrinx,1913)中对半羊半人的牧神潘的形象的塑造,以及室内乐《为长笛、中提琴与竖琴而作的奏鸣曲》(SonataforFlute,ViolaandHarp,1915)中由长笛与竖琴所营造的那种朦胧的田园气氛,致使长笛被蒙上了一层德彪西特有的印象主义色彩,其后任何作曲家如果想在音乐中暗示德彪西,那么就可以通过对长笛这一姿态特征的引用来完成。

(四)调性修辞

调性作为推动音乐发展的一种力量,在西方音乐几百年的创作实践中一直发挥着主导的作用,直到20世纪自无调性音乐逐步盛行后,才慢慢地失去了它的地位。聆听20世纪以后的无调性或非调性音乐,相比聆听20世纪之前的调性音乐,其音响感受是完全不同的。对于前者,不需要从和声围绕着调性的运动(即和弦结构与和弦连接)中去找出音乐发展的逻辑,因为和声在这里常常已转化为音响色彩的问题,而对于后者,这却是必须的。因此,讨论调性修辞,重点就不可能放在20世纪之后的无调性或非调性音乐上。由于在调性音乐中,和声与调性具有不可分割性,因此,这里所说的调性修辞,常常必须涉及和声因素在内,所以这里也就不再另列和声修辞了。

调性修辞究竟该关注哪些问题呢?回答这个问题还得回到修辞是对常规做法的打破这一基本定义上。按照这个定义,判断和分析调性修辞,应该关注的是作品中哪些地方的调性处理是对常规做法的打破。由此,当然又要引出什么是常规做法的问题。而调性处理的常规做法却是很难做具体规定的,它有着很宽泛的范围,而且即使同是调性音乐,不同的历史时期情况也不同。不过有些原则是可以基本确定的,比如在调性音乐中,乐曲的开头一般都具有比较明确的调性(指该曲的主调)感,而乐曲的结束,一般都统一于该曲的主调(主要为主和弦)。至于转调的情况就比较复杂了,各个时期的做法都有一个相对一致的方式(这一点下面将会涉及到),以致我们可以从调性处理的不同而听出乐曲来自不同的时期。

现在我们不妨先从一首乐曲开始时的调性处理,来考察是否其中发生了所谓的“调性修辞”。如果把乐曲通常以较为明确的主调性开始作为常规原则的话,那么,贝多芬第26号钢琴奏鸣曲《告别》(Op.81a,1809—1810)第一乐章的引子,就应该可以被看作是一个调性修辞的例子。

谱例4 贝多芬《告别》第一乐章第1—11小节

这个乐章的主调应是bE大调,但是引子的第一句并没有强调bE大调,而是它的关系小调c小调。虽然开头两拍分别是bE大调的主属和弦,但第2小节却意外地接入bE大调的六级,这就模糊了焦点,并且接下去音乐干脆就在c小调进行起来,使人完全忘了主调是bE大调。在第6小节第一句结束处,音乐似乎要回到bE大调,但接下来通过bE大调降六级和弦,一下子又把音乐引向了更远的bC大调、be小调、ba小调等,直到奏鸣曲式主题将要出现之前,音乐才回到bE大调。其实作曲家本人并没有忘记什么是主调,而是有意识地在通往主调的道路上迂回。为什么这么说?从音乐表现内容上讲,这是要营造告别的伤感气氛。而从创作手法上讲,它就是一种调性修辞。

与贝多芬的时代相比,肖邦所处的浪漫主义时代在调性处理上当然有了更多规则上的放宽,但即使这样,他的钢琴独奏《g小调第一叙事曲》(Op.23,1831—1835)和《bA大调幻想波兰舞曲》(PolonaiseFantaisie,Op.61,1845—1846)的引子,在调性的处理上也似乎是极为“不合理”的。前者主调为g小调,但乐曲开始于一个bA大调的分解大三和弦,给人以bA大调的印象,但很快又滑向一个不甚明确的方向,直到主题旋律出现后,g小调的主调性才清晰起来。虽然开始的bA大调大三和弦可以解释为g小调的拿坡里六和弦,从而把引子的和声进行看作是g小调的一个从下属到属再到主的终止式进行,但在听觉上感受到的冲击并不会因此理论逻辑而被减弱。后者的主调为bA大调,但引子的调性更加复杂,似乎根本与主调没有逻辑关系。它所经过的调性有:bC大调、bbB(=A)大调、bG大调、bF(=E)大调、#g小调(bA大调的同名调)。

谱例5 肖邦《bA大调幻想波兰舞曲》第1—18小节

以上两首作品引子部分的调性,看起来有诸多不合理性,但它们对于所要表现的音乐意境却是非常有效的,这种不合理但却有效的做法,正是调性修辞的作用之所在。

一首作品不在稳定的和声上结束,以致造成调性的游移、悬置,或一首作品最后停在了不同于开始建立的调上,造成前后不统一,这都可以看作是一种调性修辞的现象。这里不包括20世纪出现的无调性音乐,因为这种音乐本身就刻意避免有任何明确的调性,不论是开始还是结尾。

舒曼《诗人之恋》第一首“在灿烂鲜艳的五月里”,全曲的调性布局都很特别。从尾声看,结束时停在了#f小调的属七和弦上,暗示了#f小调为主调,但全曲的主体即歌声部分是从A大调开始的,所以把它当作主调更合适。然而歌声最后又是在D大调上结束的,并以#f小调作为尾声结束全曲。其实该曲的开始也是#f小调,这样头尾的调性倒是统一的,但#f小调并不是主调啊!这样的调性布局使得这首歌曲处在了一种调性迷茫之中,作曲家为什么要这样安排调性?大概只能用刻意的调性修辞来解释了。这首歌曲所表达的意思是对爱情的一种向往,但这种爱情的意愿能否变成现实,却存在着未知,显然,用这样的调性布局来表现这种爱情的状态是非常合适的。

在乐曲的头尾之间让调性不统一的做法,即使到了浪漫主义时代也并不是作曲家的常用选项。但是,奥地利作曲家马勒把他的c小调第二交响曲《复活》(Resurrection,1888—1894)的第五乐章不仅处理成头尾调性不统一,而且导致了与全曲调性的不统一,这在之前的交响曲创作中是并不多见的。全曲的主调是c小调,第五乐章的主调是f小调,这是一层不统一。第五乐章最后停在了bE大调上,这又是第二层不统一。之所以最后停在bE大调上,一个合理的原因或许就是在这个乐章的最后加入了合唱。

在调性修辞中,德彪西的《帆》(Voiles,1910)是一个有趣的例子。该曲写于20世纪初,这时的调性处理自由度又大大提升,但这首乐曲却仍然具有打破此时常规做法的意义。作曲家不仅在该曲中采用了体现其风格的全音阶,同时还在乐曲的中部结合运用了五声音阶,这两种音阶既在音程结构上无法相融,又在调性色彩上相去很远,但德彪西硬是把它们统合到一首乐曲中,让它产生一种想象中的东方情调。不仅如此,德彪西还用一个bB音作为低音区的持续音贯穿全曲,象征一个调中心的存在。尽管整个作品的调性色彩是含混的,但似乎调性中心又是明确的。

除了以上所举各例,还有把调性与情感类型相对应进行创作的调性修辞方法,最典型的就是由贝多芬开始的把c小调与悲怆做固定搭配的做法,并由此产生了一系列作品。这些作品凭借c小调这个调性,就已经引发出了悲情的联想,同时获得了修辞的效果。

到现在为止,本节已经就如何进行音乐修辞分析,提出了风格修辞、体裁修辞、姿态修辞和调性修辞这四种音乐修辞的类型及其例证,虽然还可以进一步提出更多的类型和例证,但笔者不想在本文中继续详细讨论下去,而是想把这个工作留给读者去做。笔者在这里只再罗列一些要点,读者可以根据修辞的基本原理继续挖掘修辞类型及其相关的例证。下面是笔者想到的还可以进一步探讨的音乐修辞的类型和例证:

织体修辞:通过打破织体写法的常规而获得特殊织体效果。例子可分析波兰作曲家亨里克·戈雷茨基(Henryk Górecki,1962— )《第三交响曲》的第一乐章,开始有很长一段整个音乐都在低音区,也就是整个织体中就只有低音,所以可称之为“低音区织体”。与此相反,瓦格纳把他的《罗恩格林》的前奏曲头尾两个部分都集中在高音区,这又形成了“高音区织体”。利盖蒂在他的音乐中经常仅用两极音区,即只有高音区和低音区,中间层空缺,如他的《大气》《大提琴协奏曲》中的一些片段,这样就形成了“两极音区织体”。还有就是,20世纪由奥地利作曲家韦伯恩在其《为九件乐器而作的协奏曲》中开始的音色旋律写法,最后通过法国作曲家布列兹在其为双钢琴曲《结构Ia》中进一步发展而成的点描织体。美国作曲家亨利·考埃尔(Henry Cowell,1897—1965)发明的音块织体、利盖蒂发明的微复调织体以及与此相对的宏复调织体等。这些织体写法统统都是非常规的,其音响效果给人留下的听觉印象也是深刻的。

节奏修辞:通过打破节奏写法的常规而获得特殊节奏效果。例子可分析贝多芬在《第三交响曲》第一乐章第128—131、250—279等小节中通过对时值的控制而使表面的三拍子变成实际的二拍子的部分;斯特拉文斯基在其芭蕾舞剧音乐《春之祭》的“当选少女的祭献舞”中用没有规律的各种拍子的连接打破周期循环节奏运动的部分;梅西安在其为小提琴、单簧管、大提琴和钢琴而作的《时间结束四重奏》(QuatuorPourlafindutemps,1940)中所创用的递增(减)节奏、增(减)值节奏和不可逆节奏;利盖蒂在其许多首钢琴练习曲中所运用的多层交错节奏等。形成节奏修辞的例子必须体现出节奏的律动性,有些作品尽管看起来节奏很复杂,但实际感受不到节奏的律动性,而只是一种类似于散板的运动,这样的例子就不符合节奏修辞的条件。

结构修辞:结构统一、均衡是构成一部音乐作品的通常要求,当一部作品的纵向或横向在结构上不统一或整体上缺乏圆满时,常常构成结构修辞的效果。如莫扎特在其歌剧《唐璜》(DonGiovanni,1787)第一幕终曲中用三个不同节拍的舞曲纵向同时奏出所产生的结构错位;德国作曲家卡尔海因茨·施托克豪森(Karlheinz Stockhausen,1928—2007)为三个管弦乐队而作的《群》(Group,1955—1957)所形成的结构对位;还有施托克豪森、布列兹、凯奇等人偶然音乐的开放结构和赖利、赖奇等人简约音乐的无终式结构等。

需要指出的是,以上所列举这些修辞类型,都应该放在它们所偏离的那些具体的语境中来看待,离开这些语境,它们本身就成为一种作曲方式了,也就无所谓修辞。修辞类型的划分是为了方便辨别和分析,但这实际上是一件很难做的工作,常常会出现分不清什么是修辞什么不是修辞的现象。需要指出的是,每个作曲家都有自己的创作特点,都会在自己的作品中选择所喜欢的写法,但并不是所有这些带有个人特点的写法都是修辞,必须记住的是,修辞要和它打破了什么常规做法相联系来看,只有这样才能避免修辞现象的泛化。另外,以上各类修辞手法也可能同时出现在一部作品中,这在分析中要加以分清。

在这一节的最后,有必要提一下音乐修辞格的问题。本文前面在讨论如何进行音乐修辞分析时,并没有涉及这个问题。这里的原因一方面是音乐修辞格是比较难梳理的一个问题,它不像文学中的修辞格那样成体系。另一方面,笔者以为,讨论音乐修辞格其实是一个关于音乐修辞史性质的研究。在音乐修辞曾经盛行的巴洛克时期,确实形成了许多音乐修辞格,它们在作曲家的创作中起着非常重要的作用。如何表达悲伤,如何表现兴奋,如何使音乐获得结构逻辑等,都形成了一些可遵行的方式。这些方式至今仍然具有一定的修辞意义,因为它们已变成与某种音乐意义相对应的固定模式,并作为一种知识储存在人们的大脑中。然而正是因为已被固定,所以这些修辞格实际上就已经转换成作曲法了,其修辞的效力就会减弱甚至消失。

这里可能会引发一个问题,即文学中的修辞格为什么一直可以作为一种修辞手段反复使用呢?这是因为文学修辞格与音乐修辞格有着一个根本的不同,即文学修辞格除了格式还有内容,而音乐修辞格就只有形式。文学修辞格只是提出一种做法方式,如排比、隐喻等,作家可以根据这个做法原则写成各种不同样式和内容的文字,每个作家都会写出不一样的排比和隐喻。但音乐修辞格提供给作曲家的是一个内容与形式固定不变的写作方式,所有作曲家要表示叹息就必须用下行,表示上升就必须用上行,所以说它们实际上已经成为作曲法。而音乐修辞要关注的恰恰应该是,当作曲家用下行表示不同于叹息的情感时,它所产生的音乐效果。总的来说,音乐修辞格总结的重要性不像文学中那样重要。

四、音乐修辞对文学的反作用

这里回过头来再审视一下音乐修辞与文学修辞的关系。从历史上看,音乐修辞源自文字语言的修辞学原理,并伴随着文学修辞的发展而发展,随后才逐步形成了自己独立的修辞方式。换句话说,没有文学修辞当然就没有音乐修辞的产生和发展,尽管音乐修辞今天已不再依附于文学修辞,但音乐修辞曾经是文学修辞的一个伴生物这一事实恐怕是不能否认的。文学修辞与音乐修辞的这种关系似乎自20世纪以来又发生了变化,这从文学中居然出现了“复调小说”就可以看出。也就是说,音乐修辞反过来影响到文学的创作了,这确实是令研究音乐修辞的人感兴趣的事情。

何谓“复调小说”?经查各种文献,均指这是前苏联著名文艺学家、文艺理论家、批评家米哈伊·巴赫金(Mikhail Bakhtin,1895—1975)创设的概念。在这一概念中,巴赫金借用音乐中“复调”这一作曲技法,来概括俄国作家陀斯妥耶夫斯基小说的诗学特征,认为陀斯妥耶夫斯基的小说区别于欧洲那种基本上属于独白型(如音乐中单旋律)的小说模式,是通过众多人物各自独立的声音和意识,如同音乐中各自独立的多声部,来展开小说情节的。这些声音都具有主体性,并相互构成对话。据称巴赫金的这一理论对于20世纪的文学研究已产生深远影响,笔者对此没有做过深入研究,也没有阅读过这种复调小说,但至少由此可以得知,音乐的技法被运用到文学中,是可以形成一种文学修辞的。

除此之外,这里还可以举两个比较容易从外形上看出文学受音乐影响的修辞例子。

第一个例子来自捷克小说家米兰·昆德拉的小说《玩笑》,它是一个在整体格式上进行修辞的例子。这部小说共由七章构成,在章的标题上,作者是参照音乐中的回旋曲式进行安排的:

A——第一章 卢德维克

B——第二章 海伦娜

A——第三章 卢德维克

C——第四章 雅罗斯拉夫

A——第五章 卢德维克

D——第六章 科斯特卡

A——第七章 卢德维克 雅罗斯拉夫 海伦娜

很显然,这种章节安排并不符合小说的一般安排原则,而是作者刻意选择了一种音乐作品的结构形式。由于昆德拉受过良好的音乐教育,对音乐极有见解,所以他的小说与音乐常发生密切联系。

另一个例子出自一本叫做《哥德尔-艾舍尔-巴赫——集异璧之大成》的书,该书作者把在数学、绘画和音乐三门学科中作出伟大成就的三位伟人集中在一起,讨论这三门学科之间的相互关系。书中有一篇按照巴赫《螃蟹卡农》而写就的短文,试图证明文字写作可以从音乐的形式中获得灵感。

谱例6 巴赫《螃蟹卡农》和据此形式写作的文字*引自[美]侯世达:《哥德尔 艾舍尔 巴赫——集异璧之大成》,郭维德等译,北京:商务印书馆,1996年,第262—266页。

《螃蟹卡农》

周末在公元散步时,乌龟碰巧遇见了阿基里斯。

乌龟:周末愉快,阿基。

阿基里斯:彼此彼此。

乌龟:同你在一起总是令人高兴的。

阿基里斯:我也有同感。

乌龟:在这样的天气里散步真是好极了,我宁愿散步回家。

阿基里斯:哦,是吗?我觉得对你来说再没有比散步更好的了。

乌龟:哎,阿基,这些天你看上去气色很好。

阿基里斯:非常感谢。

乌龟:不,不。来,尝尝我的荷兰雪茄吧。

阿基里斯:啊,你在这方面真是个外行。你的口味不行。你不认为荷兰人的玩意儿都很糟吗?

乌龟:这点我可不同意。不过,说到口味,我终于看到了那位特别对你口味的艺术家艾舍尔的《螃蟹卡农》。那是有一天我在一家美术馆里看到的。我十分欣赏那种美和那种技巧:他把同一主题正向反向地罗织在一起。不过,我恐怕还是觉得巴赫要胜过艾舍尔。

阿基里斯:这我不知道。但有一点可以肯定:我觉得讨论口味没劲。有句拉丁格言,恐怕你也知道:“口味无须争辩”。

乌龟:告诉我,你这么大岁数了,觉得没劲了吗?

阿基里斯:确切地说,是没多大力气了。

乌龟:嗯,我也有这种感觉。

阿基里斯:要是腿没力气了,就得拄手杖了。

乌龟:你走路不使手杖吗?

阿基里斯:我的一个朋友,他一向是呆瓜。不过,我可从不沾惹手杖一根毛。

(突然,螃蟹不知从哪儿冒了出来,用爪子指着一只青肿凸起的眼睛,神情激动地踅来踅去。)

螃蟹:好啊!好啊!怎么回事?怎么啦?你们瞧瞧这块青、这块肿,是一莽汉把我伤。嘿,而且是在这样一个好天里。你们瞧,我正在公园里懒洋洋地闲逛,迎面看到一个从彼得堡来的大块头——简直就是头熊——拿着一只吓人的俄国手杖。他足有三米高,除非我见了鬼。他那只手杖在地上划来划去,要不是我眼疾腿快,准被它打着了。于是我朝他爬过去,伸出爪子,打算拍拍他的膝盖,说,“对不起,先生,您用您的手杖把我们的公园老毛子化了。”可是,唔!他毫无幽默感——哪怕一丁、哪怕一星——噗!——他还放肆地敲了我一家伙,打在我眼睛上!按照我的本性,我原是横行无忌的,只是由于我们蟹类历来的传统,我原路退回了。毕竟,我们向前走时,就是倒着走。这是由于我们的基因,你们知道,它们是绕在一起的。这总是使我感到奇怪:究竟哪个在先——螃蟹还是基因?这也就是说,“哪个在后——基因还是螃蟹?”我总是绕圈子,你们知道。毕竟,这是由于我们的基因。我们倒着走时,就是向前走。呜呼!噫嘻!我得快快活活地颠儿了——再这样一个好天里。嘿,为螃蟹的生活叫好吧!再会!啊好!(他像出现时一样突然地消失了。)

乌龟:我的一个朋友。他一向是呆瓜。不过,我可从不沾惹老毛子的手杖。

阿基里斯:你走路不使手杖吗?

乌龟:要是腿没力气了,就得拄手杖了。

阿基里斯:嗯,我也有这种感觉。

乌龟:确切地说,是没有多大力气了。

阿基里斯:告诉我,你这么大岁数了,觉得没劲了吗?

乌龟:这我不知道。但有一点可以肯定:我觉得讨论口味没劲。有句拉丁格言,恐怕你也知道:“口味无须争辩”。

阿基里斯:这点我可不同意。不过说到口味,我终于听到了那位特别对你口味的作曲家巴赫的《螃蟹卡农》。那是有一天我在一次音乐会上听到的。我十分欣赏那种美和那种技巧:他把同一主题正向反向地罗织在一起。不过,我恐怕还是觉得艾舍尔要胜过巴赫。

乌龟:啊,你在这方面真是个外行,你的口味不行。你不认为荷兰人的玩意儿都很糟吗?

阿基里斯:不,不。来,尝尝我的荷兰雪茄吧。

乌龟:非常感谢。

阿基里斯:哎,龟兄,这些天你看上去气色很好。

乌龟:哦,是吗?我觉得对你来说再没有比散步更好的了。

阿基里斯:在这样的天气里散步真是好极了,我宁愿散步回家。

乌龟:我也有同感。

阿基里斯:同你在一起总是令人高兴的。

乌龟:彼此彼此。

阿基里斯:周末愉快,龟兄。

上例的文字形成逆行,类似巴赫的《螃蟹卡农》,文中螃蟹的一段话是这个逆行的“轴心”。从该例可以引发这样一个思考,不仅文学可以影响音乐,音乐反过来也可以影响文学,而且各种学科之间都可能发生意想不到的影响,修辞的研究只是其中的一个方面而已。

如果说萨蒂的例子还不够典型的话,那么凯奇的做法就绝对是用音乐的方式来对文字进行修辞了。凯奇在他的一本重要论著《沉默》(Silence,1961)中把许多章节的文字格式都按照音乐的结构进行了特别的排列,以致脱离了常规的印刷惯例。其中有一章“我们去向何方?我们在做什么?”就是完全按照偶然音乐的构思来写作的,它不仅在印刷格式上不同于正常书本,同时它还可以作为朗诵的文本来使用。几篇文本可以单独读,可以合起来同时一起读,这样的文本写作如果不是对音乐有深刻理解的作曲家是很难写出来的。*参见凯奇:《沉默》,李静滢译,桂林:漓江出版社,2013年。

结 语

上文从四个方面,对与音乐分析中音乐修辞分析相关的问题进行了一个较为全面的探讨,该说的内容似乎都已说完。但在文章结束之前,尚有三个需要注意的问题必须提出,它们涉及到对一些修辞学方面的相关概念的厘清和对于修辞作用的认知,可作为全文的结语。

(一)关于修辞学与修辞法

修辞学是研究修辞这门学问的一个总称,它的范围很广,包括修辞产生的历史、修辞的原理、修辞与文学的关系等,而修辞法研究具体的修辞方法,研究用什么修辞方法达到什么效果等。修辞法是被包含在修辞学中的,两者不能混为一谈。我们目前所讨论的,涉及到一些修辞学的内容,但主要还是修辞法内容。我们所讨论的关于音乐修辞的问题,也主要在音乐修辞法方面。国际上权威的外文大型音乐词典《格罗夫音乐与音乐家词典》(英文)和《音乐的历史与今天》(德文)中关于音乐修辞的词条,其条目名称分别是“修辞与音乐”和“音乐与修辞”,并没有用“音乐修辞学”的概念。因此,要想建立音乐修辞学,恐怕还有很多工作要做,目前也不必急于求成。

(二)修辞法不能当作公式

任何修辞方法都不能被当作公式来用,以为是一成不变的。古代的修辞法今天是否还适用有效?外国的修辞法拿到中国是否还恰当?已经总结出来的修辞格是否要与时俱进?某个人的修辞用法用到别人手里是否失效?这些都需要思考,不能简单地把修辞法当作公式来用。关键应抓住修辞的本质,即它有没有超越一般做法。此外,就音乐修辞而言,要看它是否产生聆听的效果。总之,是否能被确定为修辞现象,确实存在着一定的判断和界定的困难。

(三)修辞是作品的装饰而非其生命

艺术作品可以运用修辞使其获得更好的艺术效果,但仅靠修辞而作品本身缺乏内容,或作品不需要修辞,则修辞可能非但不能发挥作用,有时反而会使作品更糟。借用胡怀琛的话:“修辞是文学的衣服,而不是文学的生命。生命有时候要衣服来保护或点缀,也有时候赤裸裸的不要衣服。惝然只有衣服,而没有生命,那就是泥塑木雕的偶像。”*详参胡怀琛:《作文门径》,北京:北京教育出版社,2014年,第284页。音乐当然和文学完全不同,不能照搬上述论点,但修辞的作用不能无限夸大,对于音乐创作而言也是必须记住的。

[1]从莱庭、徐鲁亚编著:《西方修辞学》,上海:上海外语教育出版社,2007年。

[2]Buelow,George J.:“Rhetoric and Music”,TheNewGroveDictionaryofMusicandMusiciansVolume 15 P.793—802, edited by Stanley Sadie, Macmillan Publishers Limited 1980.

[4]Wilson, Blake; Buelow,George J. and Hoyt, Peter A.:“Rhetoric and Music”,TheNewGroveDictionaryofMusicandMusicians, Second Edition Volume 21, 260—273, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell, Oxford University Press, 2001.

——以利盖蒂的部分音乐作品为例