合适成年人法定顺位的理论反思

——基于刑诉法第二百七十条的分析*

李雪松

(中国政法大学刑事司法学院,北京 100088)

一、 问题的提出

未成年人由于其自身所具有的生理、心理等特点,在社会生活的诸多方面都属于需要特殊保护的弱势群体。大约从19世纪中叶开始,人们逐渐认识到刑事司法系统对待未成年人的方式也应当有所不同,因此一系列旨在保障儿童权利、增进儿童福祉的特别程序相继确立,其中非常重要的一项就是合适成年人制度。这一制度最早起源于英国,1981年“皇家刑事诉讼委员会报告”(又称“菲利普报告”)的出版预示着它的产生,1984年《警察与刑事证据法》则将其正式确立下来。该法《执行守则C》第11.15条明确规定:“未成年人、患有精神失常或精神障碍的人,无论是否被怀疑犯罪,在没有合适成年人在场的情况下,不得对他进行讯问或要求他提供并签署任何书面陈述,第11.1条,或第11.18条至11.20条规定的情形除外”*彭勃.英国警察与刑事证据法规精要[M].厦门:厦门大学出版社,2014.80.。而在我国,早年的有关规定虽然也要求讯问和审判未成年人时通知其父母、老师等到场*譬如,1962年公安部制定的《预审工作细则(试行草案)》第2条、1979年公安部制定的《预审工作细则》第29条、1998年的《公安部办理刑事案件程序规定》第182条第1款、2002年最高人民检察院制定的《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第11条第4款以及1996年修正的《刑事诉讼法》第14条第2款都有相关规定。,但并没有形成严格的合适成年人制度。这一制度真正在我国得到传播和发展,得益于2002年昆明市盘龙区政府与英国救助儿童会(Save the Children)合作开展的“未成年人司法试点项目”,此后北京、上海、浙江等地也纷纷展开试点。2012年新刑诉法出台,吸收了试点地区多年来的经验,在第270条初步确立起我国的合适成年人制度。

值得注意的是,《警察与刑事证据法》不仅明确了有资格担任“合适成年人”的人员范围,而且详细规定了到场人员的先后顺位。在这一序列中,最为优先的“合适成年人”人选是未成年人的父母或监护人,或者是代表当局或社会组织的人(即嫌疑人接受当局或社会组织的照顾,或根据1989年《儿童法》的规定接受其他组织和个人照料的);位于第二顺位的则是当地政府的社会工作者;最后,除了上述两种情况,“合适成年人”也可以是其他年满或超过18岁的有责任能力的成年人,但不可以由警察或受雇于警察机关的人担任*彭勃.英国警察与刑事证据法规精要[M].厦门:厦门大学出版社,2014.52.。与之类似,按照我国《刑事诉讼法》第270条的规定,在对未成年犯罪嫌疑人、被告人进行讯问和审判时,应当通知其法定代理人到场,只有在无法通知、法定代理人不能到场或者是共犯的情况下,才可以通知其他成年亲属,或者未成年嫌疑人、被告人所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场。

可见,我国的合适成年人制度同样强调不同人员到场顺位的先后区别。法定代理人享有优先到场权,而其他合适成年人到场参与诉讼只是一种特定条件下的补充*按照法定顺位,可以将合适成年人分为“法定代理人”和“其他合适成年人”,依据《刑事诉讼法》第一百零六条第三款的规定,“法定代理人”是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表。,相应地,办案机关就负有优先通知法定代理人到场的义务,只有具备特定情形才可以通知其他合适成年人到场。然而,根据笔者近三年来担任合适成年人的经验与观察*笔者自2014年10月9日注册成为“北京市西城区合适成年人”以来,已经担任过39名涉案未成年人的合适成年人,先后54次到场旁听公安机关、检察机关、法院对未成年嫌疑人、被告人的讯问和审判。,这一制度的“顺位性”在司法实践中并没有得到严格的落实,甚至面临着被架空的风险——主要表现为来自社会的专职、兼职合适成年人相对于法定代理人的“越位”现象。办案机关在没有“优先保障”法定代理人知情权、到场权的情况下,直接通知专职、兼职合适成年人到场的情形时有发生,刑诉法规定的到场顺位被任意规避,作为“替代性人选”的专职、兼职合适成年人甚至有异化为“优先性人选”的趋势。这一法定顺位的落空实际上是一种“程序失灵”现象,促使笔者去探寻制度空转背后的原因,并在此基础上对合适成年人制度的法定顺位进行了理论上的反思,以期能够发现处理不同合适成年人到场顺位的更优方案,进而推动这一制度的整体发展。

二、 合适成年人法定顺位弱化的原因分析

(一)合适成年人法定顺位弱化的客观原因

从客观的外部环境来看,21世纪以来城乡收入差距的拉大、非农就业机会的增加以及户籍管制的放松等因素共同推动了我国大规模的人口流动。有学者通过分析我国2000年第五次和2010年第六次全国人口普查的分县资料发现:我国流动人口的总规模在过去10年中增长了115.9%,由2000年的7900.8万人激增至2010年的17056.1万人,年均增长8.0%。同期省内县际流动人口由3638.9万人增至8471.3万人,省际流动人口由4262.0万人增至8584.8万人,二者分别增长了132.8%和101.4%*刘涛,齐元静,曹广忠.中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J].地理学报,2015,(4).。省际和省内县际流动人口的大幅增长在推动社会经济快速发展的同时,也使得未成年人犯罪案件对专职、兼职合适成年人的需求量大大增加。无论是父母常年在外的留守儿童,还是只身在外的未成年人,一旦其涉嫌犯罪进入刑事诉讼程序,法定代理人往往很难第一时间赶到办案地点,甚至难以及时得到通知。加之刑事案件具有突发性,公安机关受到必须在二十四小时内对被拘留的人进行讯问等程序性要求的影响,办案机关不得不大量选用甚至优先考虑通知专职、兼职合适成年人到场。

可以说,在人口流动性加剧的社会大背景下,办案机关为了落实刑事诉讼法的有关规定而通知专职、兼职合适成年人“先行到场”的做法,在客观上具有一定的合理性。从另一个角度来看,这也是最初创设合适成年人制度的重要原因——弥补法定代理人的“缺位”。但问题在于,司法实践中法定代理人的“缺位”并不是一种单纯的、由客观现实因素所引起的现象,其中不乏一些主观因素的影响,具体来说,笔者将它们概括成了自主选择、人为干预和人为推责三大类。

(二)合适成年人法定顺位弱化的主观原因

第一,“自主选择”导致的法定代理人缺位。结合笔者近3年来50余次担任合适成年人的经验来看,涉案未成年人明确反对法定代理人到场的情况是客观存在的,而这背后的原因多种多样。比如,在性犯罪案件或者以性交易为手段实施的敲诈勒索等犯罪中,涉案未成年人往往因为羞耻心、愧疚感而非常抗拒父母到场;再比如,有的未成年人考虑到父母的健康状况因而不想让他们知道自己的处境,为自己担心;此外,还有一些未成年人因为父母离异等家庭问题而早已与父母疏远或者关系紧张,所以不希望办案人员通知他们到场。在这些情形下,未成年嫌疑人、被告人大多会拒绝提供父母的联系方式或者提供虚假的电话号码、通讯地址,从而导致办案人员无法通知或者无法及时通知其法定代理人,因而只能通知来自社会的专职、兼职合适成年人到场。

第二,“人为干预”导致的法定代理人缺位。如果说涉案未成年人的个人意愿只是在某种程度上干扰了法定代理人的优先到场权,那么办案人员的职务行为则对法定代理人优先到场权的实现起着决定性作用。事实上,不少实务工作者(以侦查人员为甚)都对合适成年人制度抱有抵触情绪,他们认为,通知合适成年人到场不仅使得办案流程更加繁琐、工作效率受到影响,而且形式主义色彩浓厚,实际的办案效果与传统方式并无本质区别,因而在落实制度要求时就会采取灵活的应对策略——优先通知来自社会的专职、兼职合适成年人到场。相较于法定代理人而言,这些专职、兼职合适成年人一般都来自办案机关所在辖区,因而能够第一时间到达办案场所。更为重要的是,经验表明法定代理人在场时涉案未成年人往往容易情绪波动并且倾向于做无罪辩解,而面对陌生的专职、兼职合适成年人,一种“匿名效应”*百度百科.匿名效应[EB/OL].(2016-01-20)[2017-08-29]. https://baike.baidu.com/item/匿名效应/6602582?fr=aladdin.的存在反而使得他们更容易心平气和地供述自己的罪行。两相比较,无论是出于到场及时性还是案件侦破难度的考虑,专职或者兼职合适成年人都成了办案人员心目中更为“合适”的人选,因而天然地倾向于通知他们到场参加诉讼,逐渐架空了法定代理人的优先到场权。

第三,“人为推责”导致的法定代理人缺位。涉案未成年人的选择和办案人员的干预作为外部因素日益侵蚀着法定代理人的优先到场权,而一部分父母推卸责任的做法则从内部彻底解构了这一法定的到场顺位。根据中国预防青少年犯罪研究会课题组2013年进行的未成年犯抽样调查,服刑前“不能与亲生父亲、亲生母亲同时生活”的未成年犯占比54.4%,而出现这一状况的一个重要原因就是父母离异导致的家庭解体,统计结果显示未成年犯中“父母离异”的高达40.9%*路琦,董泽史,姚东,胡发清.2013年我国未成年犯抽样调查分析报告(下)[J].青少年犯罪问题,2014,(4).。虽然从法律上讲,离婚后的父母对于子女仍然具有抚养、教育的权利和义务,但是,感情疏离、家庭重组等现实因素却使得他们很难全面地履行监护义务,甚至在未成年人已经走上犯罪道路面临刑事追诉时,一些父母仍旧表现出令人心寒的冷漠和极端的不负责任。他们无视法律的规定和办案机关的通知,拒绝到场参加诉讼,使得法定代理人的“缺位”现象更加严重,办案机关也因此不得不更加频繁地选用来自社会的专职、兼职合适成年人。

三、 合适成年人法定顺位的正当性考察

(一)区别到场顺位的正当性依据

第一,赋予法定代理人优先到场权是国家亲权理论的应有之义。国家亲权理论被认为是少年司法的立本之基,不少学者也将其视为合适成年人制度得以确立的重要理论依据,但往往没有深入分析“国家亲权”和“父母亲权”在这一问题中的具体关系。事实上,从“国家亲权”的概念出发我们就能够有所发现:“国家亲权”又可以称为“父母代位权”,是指未成年人作为国家未来的资产,在其父母或监护人不能履行监护职责而处于贫困、受害、罪错等困境时,国家或者政府有责任取代父母承担保护他们的责任*[美]玛格丽特·K.罗森海姆等.少年司法的一个世纪[M].高维俭译.北京:商务印书馆,2008.55.。由此可见,早期社会“亲权绝对”的理念虽然已经为人们所抛弃,国家可以依据“国家亲权”来干预未成年人的成长,但有着严格的条件限制,即因家庭经济、亲子沟通、父母关系等出现问题而严重危害未成年人健康成长之时,国家才有权利或义务代替父母承担哺育、监护和教育的职责*狄小华.中国特色少年司法制度研究[M].北京:北京大学出版社,2017.101.。一定意义上讲,国家亲权始终是父母亲权的一种补充,这种“补充性”决定了国家不能够表现得过于积极或者干预过多,否则就有可能“偷走”父母的亲权,而这不仅违背父母亲权的优先性,而且更容易产生其他负面影响。具体到合适成年人制度,国家亲权理论的确为专职、兼职合适成年人参与诉讼提供了理论依据,但国家亲权的补充性又从根本上决定了专职、兼职合适成年人参与诉讼的权利不能够凌驾于法定代理人的优先到场权之上。只有这样才能够合理划定“父母亲权”和“国家亲权”各自发挥作用的场域,实现对涉案未成年人利益最大化的保护。

第二,赋予法定代理人优先到场权是实现司法公正的内在要求。从理论上讲,是否逮捕或起诉、有罪无罪以及刑罚轻重都有法律的明文规定,理应能够实现客观公正,但是,由于影响逮捕、起诉、定罪和量刑的因素十分复杂,因而究竟是法定代理人还是专职、兼职合适成年人参与诉讼,在一些情形下确有可能影响案件的处理结果。比如,检察机关在做出是否批准逮捕的决定时,考虑的一个重要因素就是涉案未成年人能否得到有效的监护进而保证诉讼程序顺利进行。这种情形下,法定代理人的参与往往能够增强检察机关做出不批准逮捕决定的信心,而在专职、兼职合适成年人参与的案件中,涉案未成年人则很有可能直接被认定为不具备监护条件、不宜取保候审而被逮捕。再比如,是否适用附条件不起诉以及量刑轻重都会受到被告人对被害人赔偿情况的影响,而来自社会的专职、兼职合适成年人不可能代替未成年人进行赔偿,类似情形下法定代理人则往往愿意赔偿被害人损失,以减轻未成年人的刑事责任。此外,在一些特殊情形下,法定代理人的参与甚至能够直接影响案件的终局处理,防止错案产生。以笔者亲身经历的一个案件为例:未成年人马某因涉嫌盗窃罪被立案侦查,公安机关最初未能与其父母取得联系,因而聘请笔者担任合适成年人,到了审查起诉阶段,检察官联系到了他的父亲并通知其来京担任合适成年人。这位父亲到场后指出其儿子的实际年龄尚未满16周岁,户口本上的出生年月是为了让孩子提前上学才虚报的。后来,在出生证明和证人证言等证据的支撑下,检察机关查明该未成年人确实未满16周岁,依法作出了不起诉的决定。上述种种情形都表明,法定代理人参与到未成年人刑事案件的办理中具有一些无可取代的优越性,相比较专职、兼职合适成年人而言有时候能够发挥更加深入、全面的作用,更能够以程序参与的方式对案件的处理结果施加积极影响。可以说,未成年犯罪领域较为宽缓的法律规定和刑事政策只是提供了一种“机会上的平等”,而要保证法律适用和政策实施在“结果上的公正”,必然离不开法定代理人有效的诉讼参与。因此,在未成年人犯罪案件中严格落实法定代理人的优先到场权,就成为了贯彻“少捕慎诉”精神、实现个案正义的重要基础和保障。

(二)强调法定顺位的潜在弊端

第一,一味强调法定代理人的优先到场权和专职、兼职合适成年人的替代性,可能违背涉案未成年人的个人意志。刑诉法第270条规定了三种可以通知其他合适成年人到场的情形,其中法定代理人是否系“无法通知”取决于办案机关的判断。法定代理人是否“无法到场”主要在于父母一方,“共犯”的例外规定则是出于客观的办案需要,可见涉案未成年人的个人意愿在此并没有得到应有的考虑。不过,司法实践中已经出现了一些具有“先进性”的尝试——办案人员在通知合适成年人到场时会对未成年人的个人意愿加以考虑。客观地讲,确实存在一些案例,未成年人因为罪行敏感或者家庭关系紧张而十分抵触父母到场,还有一些父母的教育方式过于粗暴,使得未成年人惧怕其到场,在这些情况下办案人员往往愿意“尊重”涉案未成年人的意见,“直接”通知专职或者兼职合适成年人到场。一则省时省力,二则有利于稳定未成年人的情绪使他们配合调查。虽然办案人员的这种做法“动机不纯”,不免有突破法制、便利办案的嫌疑,但却揭示出了一些值得反思的理论问题——法定代理人的优先到场权应当是绝对的吗?未成年人的“明确反对”能否成为否定法定代理人优先到场权的正当理由?

第二,法定代理人“关心有余、专业不足”,并不总是最佳的到场人选,一味坚持法定的到场顺位反而可能损害未成年人的合法权益。根据中国预防青少年犯罪研究会课题组2013年进行的抽样调查,未成年犯父母的职业主要集中在农民、工人、个体劳动者和无业*该调查显示,受调查的990名未成年犯中,父亲的职业为农民的占28.1%,为工人的占27.5%,为个体劳动者的占15.9%;母亲的职业为农民的占37.4%,为工人的占13.5%,无职业的占13.1%,为个体劳动者的占12.7%。;学历分布则呈“橄榄型结构”*该调查中990名未成年犯父母的文化水平如下:父亲的文化水平为文盲的占3.8%,小学没毕业的占17.8%,小学的占20.7%,初中没毕业的占21.2%,初中的占15.7%,高中没毕业的占6.6%,高中的占8.4%,大专及以上的占2.3%;母亲的文化水平为文盲的占8.6%,小学没毕业的占13.5%,小学的占21.8%,初中没毕业的占18.3%,初中的占18.3%,高中没毕业的占4.7%,高中的占7.6%,大专及以上的占1.5%。,绝大多数父母的文化水平都比较低,文盲的比例虽然不高,但高学历的也非常少。以受调查的990名未成年犯为例,父亲为大专以上学历的只有2.3%,母亲为大专以上学历的仅为1.5%*路琦,董泽史,姚东,胡发清.2013年我国未成年犯抽样调查分析报告(上)[J].青少年犯罪问题,2014,(3).。这一调查结果表明,走上犯罪道路的未成年人普遍来自社会底层的家庭,由于文化水平和自身能力的限制,他们的父母往往很难胜任合适成年人的角色。因此如果不对法定代理人进行任何资质审查,一味保障其优先到场权,则很有可能只是在形式上实现了程序正义,实际上却没有做到对儿童利益最大化的保护,甚至随着社会合适成年人的专业化、职业化,很有可能形成一种“反向的司法不公”*创设社会合适成年人的初衷是为了平等地保护那些没有法定代理人到场的涉案未成年人,但如果不对法定代理人进行任何资质审查,他们担任合适成年人时反而可能无法给予未成年人真正的保护,由此便形成了“反向的司法不公”。。

四、 合适成年人到场顺位的完善

(一)明确法定代理人诉讼参与的“双重属性”

刑诉法在赋予法定代理人优先到场权的同时应当强调其诉讼参与的“义务性”。诉讼参与作为“程序公正”的核心要素,其“权利属性”受到了突出强调,但是对于“未成年人”这一特殊群体而言,法定代理人的诉讼参与不应当只是一种权利,更应当是一种义务。通常情况下,父母作为未成年人的法定代理人,无论是在道德上还是在法律上,都理应有权在第一时间获悉其子女之所在并要求参与到这一程序中来,对此,“菲利普报告”也早已将其确认为创设合适成年人制度的关键要素之一*Report of the Royal Commission on Criminal Procedure (Philips Report), Cm 8092 (HMSO, 1981) and, in particular, paras 4.102-4.104 and 5.17.。但是,长期以来人们忽视了法定代理人的到场权是以涉案未成年人为依归的,是基于对未成年人的特殊保护才得以设立的。与大多数“程序参与权”不同,法定代理人到场权的行使不仅影响着作为权利主体的法定代理人的利益,而且直接影响着作为被代理人的涉案未成年人的利益,因此就必须强调法定代理人诉讼参与的“双重属性”,一方面赋予其优先到场的“权利”,另一方面则应当通过制度设计保证其切实履行到场的“义务”,具体来说,笔者认为可以从两个方面加以完善:第一,需完善刑诉法第270条的规定,针对法定代理人“不能到场”的情形增设实体和程序上的限制。现行刑诉法仅仅规定法定代理人“无法到场”时可以通知其他合适成年人,而不对何为“无法到场”进行任何解释和限定,显然太过原则,使得法定代理人能够轻易地以路途遥远、工作繁忙等理由拒绝到场,而这种“弃权行为”的另一个侧面恰恰是“监护义务”的不履行或者消极履行。因此,有必要限定法定代理人无法到场的具体情形,辅之以兜底性条款交由办案人员裁量,同时可以在程序上要求法定代理人就无法到场的事实和理由提供必要的证明材料。第二,有必要通过完善其他立法来保障刑事诉讼法的实施。李玫瑾教授很早就提出对于父母“生而不养、养而不教、教而不当”的社会问题需要通过立法来解决或者干预,以法律方式对为人父母者提出要求,甚至可以用法律处罚来强化父母对孩子的责任*李玫瑾.构建未成年人法律体系与犯罪预防[J].法学杂志,2005,(3).。国外也不乏此类法律,比如英国的《1980年未成年人看护法》、澳大利亚的《父母责任法》以及美国的《父母照顾权法》等都能够为我们提供有益的借鉴。犯罪学领域的研究也已经反复证实预防犯罪的“基础在家庭,关键在家庭”,但现实的情况是,家庭在我国预防犯罪的工作中始终是一块“短板”*关颖.预防未成年人犯罪的基础在家庭[J].预防青少年犯罪研究,2013,(2).。倘若对于已经走上犯罪道路的孩子,父母仍然可以随心所欲地不管不问,而我们的制度又对此无限容忍,试问还如何发挥家庭在矫正犯罪、预防再犯中的“基础作用”和“关键作用”?

(二)“适格性”对优先到场权的限制

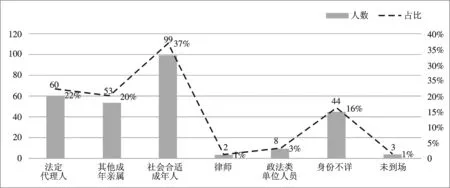

从程序参与的有效性来看,法定代理人的优先到场权不应当是绝对的,同样需要受到“适格性”的制约。早在2008年中国青少年犯罪研究会主办的合适成年人研讨会上,各地代表就已经达成了共识:合适成年人的功能是保证未成年犯罪嫌疑人得到公正对待,发挥缓解压力、同步制约、协助沟通的功能*刘立霞,郝小云.论未成年人刑事案件中的合适成年人制度[J].法学杂志,2011,(4).。这一功能定位决定了合适成年人必须具备一些基本的能力和素质,为此各地普遍规定了“社会合适成年人”的选任条件,但奇怪的是,对于更不专业的“亲属合适成年人”(包括法定代理人和其他成年亲属)却没有提出任何要求。以笔者收集到的260个有合适成年人参与的刑事案件为例*截至2017年7月27日,在“中国裁判文书网”以“合适成年人”为关键词进行检索得到的刑事案件一审裁判文书共计190个,同一时间按照相同条件在“聚法案例网”进行检索得到的刑事案件一审裁判文书共计260个。为尽可能多地观察合适成年人制度在司法实践中的面貌,笔者对260份来源于“聚法案例网”的裁判文书进行了取样和统计,分析结果见文中(https://www.jufaanli.com,2017-07-27访问)。需要说明的是,因为《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》施行尚未满一年,且“未成年人犯罪的”属于法定的不在互联网公布裁判文书的情形之一,所以能够检索到的相关案例并不多。,未成年被告人共计269名,开庭时到场参加诉讼的合适成年人共计266名,其中法定代理人60人、其他成年亲属54人、社会合适成年人98人、律师2人、政法类单位人员8人*按照《刑事诉讼法》第270条的规定,笔者认为律师以及来自公安机关、法院、司法行政机关、政法委的工作人员无法纳入“社会合适成年人”的分类,故将其单独分类。,剩余44人身份不详(详见图1)。在这些合适成年人中,社会合适成年人的来源整体比较合理,但亲属合适成年人的资质则十分堪忧。比如,(2013)甬鄞刑初字第1537号案件中的合适成年人系被告人的姑姑,其文化水平为文盲;而在(2013)甬余刑初字第1186号、(2013)杭富刑初字第800号以及(2016)豫1726刑初447号案件中,担任合适成年人的均为被告人的祖父、祖母,他们均已年近七旬。按照现行刑诉法的规定,无论是文盲还是年迈的老人的确都能够以“成年亲属”的身份担任合适成年人,但是显然难以发挥这一角色的预期功能和实际作用。他们不仅无法发现讯问中的引供、诱供、指名问供,而且可能根本不理解自己参与诉讼的价值,往往只是听从办案人员的吩咐,到场、旁听、签字、离开,成为了游离于诉讼进程之外的“摆设”。要改变这一现状,防止“程序正义”沦为“形式主义”,就必须规定合适成年人应当符合的基本条件,比如读写能力、理解能力、判断能力等等,并将这些标准统一适用于各类合适成年人的考察,从而保证到场人员符合最低限度的资质要求。

此外,值得注意的是,与其他合适成年人不同,到场的“法定代理人”可以代为行使未成年嫌疑人、被告人的诉讼权利,因此对于法定代理人担任合适成年人的情形应当更加慎重,以防其对未成年人的诉讼权利作出不明智的处分。本世纪初英国就发生过这样一则案例,一名14岁男孩因涉嫌性犯罪而被拘留,在其继父的陪同下他接受了讯问并坦白罪行。他和他的继父一开始都表示愿意接受警诫,以为这只会带来一些非正式的结果,后来才发现这将使男孩被载入性犯罪名录,遂提起上诉*R (R) v Durham Constabulary and Another,[2005] UKHL 21,[2005]1 WLR 1184.。虽然上议院认为本案程序合法,但这起案件最终还是推动了法制的进步,新法规定只有在保证未成年人、他的父母、照顾者或者其他合适成年人充分了解警诫及其法律后果的前提下,才能够要求未成年人认罪。但遗憾的是,这则案件并没有促使人们去反思父母担任合适成年人的潜在危险,更没有意识到未经培训的父母作为合适成年人在刑事诉讼程序中常常被要求做出重要的决定,而一旦稍有不慎,他们的不专业就可能断送未成年人的未来*R. Gwynedd Parry. Protecting the juvenile suspect: what exactly is the appropriate adult supposed to do. Child and Family Law Quarterly, Vol 18, No 3, 2006, p.386.。可见,在世界范围内父母担任合适成年人的“适格性”都没有受到应有的重视和审查,相反他们往往被赋予了几乎不受限制的优先到场权,成为了合适成年人资质控制的“盲区”,而这显然是十分危险的。

图1 合适成年人的身份构成

(三)赋予涉案未成年人有限的拒绝权

从儿童本位的理念出发,有必要赋予涉案未成年人以拒绝权,增设法定代理人的退出机制。通常情况下,法定代理人与未成年人关系最为亲密,因而迫切地希望参与到诉讼中来,故立法者将其“推定”为最佳的到场人选,赋予其优先到场的权利。但是,正如前文所述,实践中涉案未成年人出于种种原因不希望通知法定代理人到场的情形是客观存在的,并且具有一定的合理性。因此,笔者认为有必要尊重涉案未成年人的意志,赋予其拒绝法定代理人到场的权利,但另一方面,由于未成年人身心发育尚不成熟,逆反心理比较严重,因此不能基于他们的反对就一概否定法定代理人的优先到场权,否则这种拒绝权就有可能被滥用,甚至可能为办案机关所利用。未来的制度改革,可以考虑在特定情形下赋予涉案未成年人拒绝法定代理人到场的权利,具体的情形设定则可以将“是否明显不利于未成年人的权益保障”作为判断的标准。

(四)改革办案机关的通知机制

在刑诉法第270条规定的三种可以顺延通知其他合适成年人的情形中,法定代理人是否属于“共犯”比较容易判断,但法定代理人是否确实“无法通知”或者“无法到场”则复杂得多,并且与办案机关的通知行为密切相关。因此,要规范司法实践中的乱象,落实合适成年人的到场顺位,就必须改革现有的通知机制。

第一,应当明确和丰富办案机关的通知方式。就通知家属的法律规定而言,刑诉法仅仅设定了时限要求,而这并不足以保证涉案人员的家属能够及时、有效地得到通知。以拘留后通知家属的规定为例,“除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。”在此,“二十四小时内通知家属”的表述更适宜解读为一种“行为意义上的通知要求”,而不保证“结果意义上的通知效果”。也就是说,法律只要求办案人员在24小时内做出通知家属的行为,但就结果而言,家属能否在24小时内获悉涉案人员已被拘留则在所不问。笔者在担任合适成年人的过程中也发现,侦查人员一般都会在拘留后24小时内向未成年嫌疑人的家属邮寄《拘留通知书》,但由于在途时间较长,这种通知方式根本无法保证法定代理人在第一时间获得信息,减小了其在第一次讯问时到场的可能性。至于电话通知的方式,由于缺乏明确的法律规定,司法实践中的做法十分混乱。具体而言,未成年人是否记得父母的联系方式、不同的监所管理规定、办案人员的责任感等诸多因素都会影响电话通知的落实,而这恰恰从源头上干扰着法定代理人优先到场权的实现,影响了合适成年人制度的实施效果。因此,笔者认为有必要在“送达方式”之外增设独立的“通知方式”并尽可能地丰富其内涵和外延,将电话、微信、QQ、电子邮件、邮件等通讯方式均纳入其中。虽然刑诉法和司法解释已经规定了直接送达、邮寄送达等多种“送达方式”,但是“通知”具有区别于“送达”的独立价值,二者并不能完全等同。“通知”更强调信息的首次传递,而“送达”并不以收件人不知情为必须,如果收件人事先并未获得有关信息,那么“送达”的确也发挥了“通知”的作用,但它具有另外一个更加重要的功能——留存依法办案的凭证,因此“送达”总是伴随着书面文书的流转和送达回证的返还。“通知”则不同,其重在强调信息传递的“及时性”,以保障知情权为依归而不必拘泥于书面的信息传递方式。因此,为了保障法定代理人第一时间的知情权和优先到场权的实现,刑事诉讼法理应明确和丰富办案机关的“通知方式”,要求其在对未成年嫌疑人采取强制措施等之后,毫不迟延地、穷尽各种方式通知法定代理人到场。

第二,赋予涉案未成年人“通讯权”,打破办案机关通知法定代理人到场的“职权垄断”。未成年嫌疑人自被限制人身自由时起,就丧失了与外界进行联系的自主权,而办案机关尤其是承担侦查职能的公安机关往往非常希望争取到有利的办案时间,因而怠于通知法定代理人,动辄以“无法通知”“无法到场”为由联系那些与自己“长期搭档”的社会合适成年人到场,以尽可能顺利地展开讯问侦破案件。这样的做法,在形式上完全合乎程序法的要求,但却在实质上损害了法定代理人的知情权、到场权以及涉案未成年人的合法权益,是一种隐蔽的实质性“程序违法”。而在刑事诉讼领域,司法权对侦查权的审查和制约十分有限,刑讯逼供程度的侦查违法行为尚且难以得到有力的事后监督和纠正,更何况是这种“形式合法、实质不当”的“灰色行为”。因此,想要减少办案人员通知合适成年人到场的随意性和选择性,保障法定代理人的优先到场权,比较有效的方式应当是赋予涉案未成年人以“通讯权”,从源头上打破办案机关通知法定代理人到场的“职权垄断”,允许未成年人在第一时间、自行联系其法定代理人。如此,方能有效遏制办案机关随意架空法定代理人优先到场权的做法,保障合适成年人到场顺位的落实。

五、 结语

合适成年人制度确立之初,受到了理论界和实务界的广泛关注,然而近年来这一制度已经逐渐淡出了人们的视线,因此对于其在司法实践中的现实面貌我们并没有形成一种全面、深入的认识。三年来,笔者有幸能够持续地参与到合适成年人工作中,近距离地观察其在司法实践中的运转,并就“规范”与“现实”之间的差距形成了一些自己的思考。从合适成年人制度的顺位性来看,立法所规定的到场顺位在司法实践中之所以受到规避甚至架空,具有主观和客观两个方面的原因,受到涉案未成年人、办案人员和法定代理人三方主体的共同影响,而这之中既有合理的成分也有不合理的成分。因此,我们开始去反思现行规定中顺位区别的正当性,综合考察了国家亲权的性质、司法公正的需要、未成年人的意志以及到场人员的适格性之后,我们发现:在“单一到场模式”的制度框架下,仍然有必要赋予法定代理人优先到场权,但不应当将其绝对化;相反,需要将合适成年人的适格性以及涉案未成年人的合理意志纳入考量,增设法定代理人的退出机制。此外,从儿童本位的角度出发,应当强调法定代理人诉讼参与的“义务性”,通过制度设计保证其积极履行到场义务。最后,就操作层面而言,应当改革办案机关的通知机制,设立区别于“送达方式”的“通知方式”,同时赋予涉案未成年人自主的“通讯权”,以打破办案机关通知法定代理人到场的“职权垄断”,保障合适成年人到场顺位的落实。

——基于《刑事诉讼法解释》的修改