上市公司创新投入强度对其营利能力的影响

——基于GPSM的实证研究*

刘曙光,刘洋

(中国海洋大学 经济学院,青岛 266100)

1 研究背景和文献综述

党的十九大报告指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。必须坚持质量第一、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。”①习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EBOL].http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1028/c64094-29613660-7.html,2017-10-28.上市公司一般为地区经济和行业经济的优质企业,其发展质量是中国经济发展质量的晴雨表[1]。营利能力作为企业发展质量最重要的衡量指标之一,企业平均投资回报率长期处于低位会造成经济下行压力[2],不利于中国经济向高质量发展阶段转型,提高企业的投资回报率应当成为改变发展方式、优化经济结构和转换经济增长动能的重要目标之一。2010年前后,中国经济的技术进步模式开始由技术引进为主转向自主创新驱动[3],经济增长动能能否无缝衔接和持续到位地转换,取决于各经济主体科技创新的成效。然而,最新文献显示,上市公司创新发展需求迫切,总体创新投入强度水平在2012~2015年总体趋势并没有显著改善,虽然接近部分发达国家水平,但与制造业强国及全球领先企业仍差距很大,上市企业的创新投入及升级变化基本能够反映出行业发展的总体情况[4],急需对上市企业2010年后创新投入对其发展质量的作用机理与强度进行探究,为政策制定提供参考。

在国内外文献中,大量研究表明创新投入能够提高盈利水平,进而提升公司绩效,但视角和结论并不一致。普遍的观点认为创新投入强度的提升对企业绩效具有正向关系[5-7],这种观点遭到质疑,因为有的实证研究文献并未发现创新投入强度与企业绩效之间的这种正向关系,企业创新投入不一定会持续推动企业绩效的提升[8]。随着研究的深入,多数文献发现创新投入强度与企业绩效之间并非简单的正向或负向关系,而是一种非线性关系,会随着创新投入强度的不同而变化[9]。例如,潘清泉和鲁晓玮[10]、张洁[11]利用创业板上市公司数据研究发现,企业创新投入与企业绩效呈显著倒U 形关系;Lee 和Marvel[12]对韩国2 676 家国际中小型企业进行了实证研究,得出R&D 投入与企业绩效呈水平放置的S 形关系的结论。此外,学者们还发现在创新投入强度与企业绩效之间存着中介效应和双向的因果关系。李常洪等[13]发现创新投入是通过创新产出作为中介对企业绩效发挥正向作用的;Janošová 和Jirásek[14]以德国大型工业企业为样本进行研究发现,企业绩效能够反馈调节创新投入的规模。Markarian 等[15]、许罡和朱卫东[16]发现企业管理层研发投资决策会考虑企业当期资产收益率,如果资产收益率下降则会削减企业创新投入。

总体而言,研究创新投入与企业绩效的国内外研究文献已经很多,但多数利用了线性回归的方法,可能不能准确揭示出创新投入强度与企业营利能力在不同投入强度与时间线上的复杂非线性关系,也不能良好地处理两者之间存在的中介效应和双向的因果关系导致的较高内生性与样本偏误等问题,以及因选取的企业绩效指标为单一指标,指标代表性可能较弱等问题。针对于此,本文采用广义倾向匹配法、主成分分析法及聚类分析法等方法研究企业创新投入强度对其第二年至第四年营利能力的剂量反应。下文安排为:第二节为理论模型;第三节为实证研究与分析;第四节为实证分析;第五节为主要结论与政策启示。

2 理论模型

作为高投入、高风险的投资活动,企业的创新行为是一种风险投资行为。企业家对创新活动进行投资前需要做成本—收益分析,投资与否取决于企业家对创新期望收益的评估。假设经营企业i的理性企业家在基期对某项技术创新进行决策,在不创新的情况下,技术创新所需时间T期内,每一期的贴现率为r0i(i=1,2,…,T),每一期需要创新投入Ii(i=1,2,…,T),每一期的投入为各期影响创新投入的诸如企业技术创新融资成本x1、科研人员工资x2等因素的函数,即

企业家选择此项技术创新的基期总成本为

如果企业家进行技术创新,那么企业家面临如下问题:此项创新实现的可能性如何。技术创新作为风险活动,其成果的取得与否以及创新成果的多少都是具有一定概率的,即风险性,这种描述单位时间内随机事件发生次数的概率一般服从泊松分布。

假设技术创新的总成果可以由许多微小的单位成果所组成,单位成果越多表示创新活动所取得的创新水平越高。假设在其他条件不变的情况下,创新活动所取得的单位成果总数m—— 创新总成果数,服从P(X=m)=e−λλm/m!(m=0,1,…,n)的泊松分布,创新成果数m的概率P(X=m)即在其他条件不变情况下,要取得总数为m的总成果所面临的风险。

企业家在进行技术创新成果评估的时候,会充分考虑能够取得既定创新成果的概率,即风险性,会采用期望技术成果数E(m)做决策,可知如果m服从上述P(X=m)=e-λλm/m!(m=0,1,…,n)的泊松分布,E(m)=m。对于一项技术创新投资而言,在投入水平I一定的情况下,所能取得的预期总成果数是受技术可实现性制约的,限制技术可实现性的因素包括技术储备m1、基础研究支持m2、创新组织效率m3和创新人员品质m4等,即

假设企业家所经营企业的生产函数由资本K、劳动力L和技术水平A决定,即函数形式为Yt=F(At,Kt,Lt)。其中,应用新技术后的期望技术水平At取决于技术创新期望总成果E(m),可设为

研发的新技术可用于增加产品产量、提高产品质量与生产新产品替代旧产品,无论哪一方面,就满足消费者某种需求而言,均体现在此种需求效用的提高上。如果将消费者效用假设为消费满足此种需求的产品数量的提高,则产品质量提高与新产品的产生便可以归纳为生产出了更多的产品量,即技术水平的进步最终体现在其他生产投入一定情况下产生更多的产出。

企业产量的提升在不同产品市场上对产品价格产生不同的作用,在垄断产品市场上,厂商的产量变动会对产品价格P产生较大影响,追求利润最大化的垄断企业会在新技术带来成本降低与增加产品供应量使得产品价格产生变化之间选择利润最大化的产品供给量。而对于垄断竞争市场与完全竞争市场的企业而言,由于市场上企业较多且企业很难影响产品价格Pt,故其利润的增加来自于新技术带来的成本的降低与产品供应量增加导致的收益规模的增加。考虑到中国多数行业中企业数量较多且企业多数拥有自己的品牌,因此分析垄断竞争产品市场上的企业家创新活动具有较高理论与实际意义。企业技术创新前后的收益差为

长期来看,垄断竞争企业家的竞争厂商也会进行技术创新,行业总体技术进步会导致垄断企业家所采用的新技术与行业总体技术水平差距越来越小,行业技术进步会导致垄断竞争市场上的产品价格下降,进而导致新技术带来的收益的下降。假设新技术会在N期后失去高于市场平均水平的优势,此时新技术的成本与行业平均成本相同,新技术带来的潜在收益ΔRN=0,则基期的期望总收益为

如果经济体知识产权保护较弱,新技术的扩散会更快,从而导致行业平均水平的上升更快,N的减小会导致企业家对创新总体收益E(ΔR)评估值减少。创新所带来的期望总收益率为

假设创新投资在企业家基期总资产Ki0中的份额为a,创新活动的机会成本收益率为r*,则选择创新所能够得到的潜在总资产Kit为

企业家对创新期望收益的评估值取决于企业家内在的特质和外在的限制条件,对一个技术引进向自主技术创新转变的经济体而言,其企业家或许在初期是创新风险厌恶型的,如果经济体的外在限制条件使得风险厌恶型的企业家也选择创新,那么其他类型的企业家也会选择进行技术创新。因此,设企业家对资产的效用函数U(Kit)为

式(11)反映了只有技术创新的预期收益率E(rI)在不小于机会成本收益率r*的情况下,企业家才会选择技术创新。联立式(2)、式(6)和式(7),可得

将式(13)代入式(12)后联立式(3)和式(4),可得

其中,Q(I,m1,m2,…,mn)=G[f(I,m1,m2,…,mn)],决定了企业创新带来的营利能力的提升水平。只有E(ΔR)不小于机会成本收益率r*下的潜在收益,企业家才会选择技术创新,而企业家一旦选择创新,则必然会在可调动资金约束下实现利润的最大化,即其决定了企业创新带来的盈利水平:

求出一阶条件,可得

Q(I,m1,m2,…,mn)=G[f(I,m1,m2,…,mn)],除了投入水平I,函数Q的具体形状还受技术可实现性及新技术应用转化为盈利的难易程度制约,限制技术可实现性的因素包括技术储备m1、基础研究支持m2、创新组织效率m3和创新人员品质m4等。不同群组的微观企业正是由于这些因素的差异,创新投入与盈利水平函数Q也存在很大差异。从政策制定者的角度看,制定的宏观政策通过影响不同类型企业对投入成本I、技术储备m1、基础研究支持m2、创新组织效率m3和创新人员品质m4等方面的影响来调节企业的营利能力。例如,2008年公布实施的《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》规定企业研发费用可以乘以1.5 后在税前扣除,这样便使得企业研发成本大幅降低,研发投入越大,税负越小,企业盈利越高;对不同行业实行的产业政策中,通过改善扶植行业中企业所面临的筹资、人才、市场和基础研究支持等方面的创新条件,提高企业创新收益,达到行业扶植目的。

企业技术创新及新技术应用到生产中并产生经济效益需要时间,不同创新投入强度对企业营利能力的影响在时间点上是不同的。总体而言,技术创新在较低投入强度上,受资金限制,会使得技术创新过程和新技术应用过程更加漫长,前期创新投入带来的后期折旧与摊销比例增加,造成短期内营利能力的下降,作用为负。随着时间的推移,新技术对企业营利能力的正向作用开始显现,长期内促进企业的营利能力,但由于这种低投入的创新所得到的技术水平也较低,这种正向作用会维持在较低水平上;在适度的创新投入强度下,技术创新过程与新技术应用过程不再受制于资金限制,对企业营利能力的负向作用时滞缩短,显示出中短期内促进企业营利能力的增加,产出的新技术一般处于中等水平,因此对营利能力的正向作用也维持在中等水平上;而较高创新投入强度下,由于技术创新有内在的规律与周期,在不缺乏资金约束的情况下,过高的创新投入也会使得后期折旧与摊销比例增加从而导致后期营利能力下降,超出所需资金,在短期可能会形成负向作用,而在长期则会产生较高水平的正向作用。在极高投入上,由于高精尖技术创新难度极大,投入应用后的盈利风险也更大,加之高投入带来的后期折旧与摊销比例,在长期可能会对营利能力产生负向作用。

3 实证研究与分析

3.1 研究设计

采用Hirano 和Imbens[17]提出的广义倾向得分法(generalized propensity score matching,GPSM)研究不同创新投入强度对企业第二年和第三年营利能力影响的剂量反应情况。本文使用的是微观企业数据,创新投入强度与营利能力存在严重互为因果的内生性,即较高创新投入导致企业拥有更高营利能力,更高营利能力又导致更高的创新投入强度。GPSM 克服了倾向得分法(propensity score matching,PSM)不能处理不同处理强度的问题,良好地避免了内生性的影响[18],也能够克服上市公司因为披露R&D 投入数据有所选择而造成的样本选择性偏误问题,GPSM 法可自行对应匹配变量,能够充分利用样本信息消除此种偏误[19]。GPSM 的基本步骤有以下三步。

第一步,以协变量估计处理变量的条件概率密度并计算广义倾向得分。如表1所示,各个样本组的处理变量rdr 具有不同程度的偏态,并不严格服从正态分布。借鉴Wagner[20]的做法,利用Fraction Logistic 回归得到处理变量Ti的条件概率密度。对于企业i,给定协变量Xi,处理变量条件期望为

F(·)满足Logistic 累积分布函数,且要求处理变量取值应在[0,1]之内。在广义线性模型(general linear model,GLM)框架下,最大化伯努利对数似然函数为

然后,计算广义倾向得分值,即

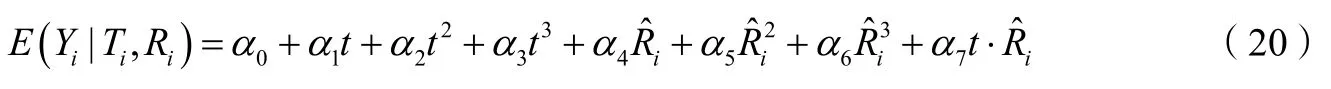

第二步,利用估计的广义倾向得分和处理变量估计产出变量条件期望。为了达到更好的拟合效果,本文选择各变量的最高三次项进行普通最小二乘估计:

第三步,根据回归系数构建平均剂量反应函数μ(t):

其中,N是样本容量;TE(t)是平均处理效应,用来计算任一非0 处理强度下与控制组的差异。式(20)加入广义倾向得分和处理变量的三次项来估计产出变量条件期望的做法,可以使得平均处理效应TE(t)将复杂的曲线类型和各阶段变化特征反映出来,便于观察不同创新投入强度对企业营利能力的影响机制。

表1 各变量的计算方法与统计数学特征

3.2 变量选择与统计特征

为了克服单个财务指标所带来的代表性不足问题,采用主成分分析法计算综合营利能力指标,用于成分分析的盈利指标为营业利润率、主营业务利润率、总资产利润率、固定资产利润率、营业净利润率、资产增值保值率、营业利润率三年平均值以及主营业务利润率三年平均值。KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验统计值为0.78,根据Kaiser 和Rice[21]的建议,KMO 检验统计值处于0.70~0.79 为可以接受区间,能够计算出具代表性的综合营利能力指标。企业创新投入强度利用创新投入总金额与营业收入的百分比作为指标,GPSM 需要将处理变量控制在区间[0,1]内,将原始的创新投入强度根据公式rdr=(rdt−rdmax)/(rdmin−rdmax)进行处理。

协变量需要与处理变量和产出变量均相关。文献显示:企业规模和政府补助对创新投入和企业绩效有积极的影响[13];企业大股东的持股比例有利于强化创新投入对企业绩效的作用[22];企业内源性融资渠道[23]、企业年龄[24]、不同所有制[25-27]对企业技术创新投入影响也存在差异。此外,根据Hambrick 和Mason[28]提出的高层梯队理论,企业高层的相关特征也会影响创新投入与企业绩效。例如,Barker 和Mueller[29]认为,具有商科背景特点的CEO(chief executive officer,首席执行官)会重点关注企业经济环境及财务融资状况,故可能对创新活动不重视,甚至可能削减创新投入。根据文献分析与实际拟合结果,本文选择流动性、企业规模、资产负债率、政府补助、企业年龄、股权集中度、CEO 海外背景、CEO 学术背景、CEO 金融背景以及所有制类型和行业代码作为协变量。各变量的计算方法与统计数学特征如表1所示,各样本组创新强度的概率分布如图1所示。

图1 创新强度分布密度图

企业创新投入的数据来自于国泰安数据库“上市公司研发创新”子数据库,高管信息来自于国泰安数据库“上市公司人物特征”子数据库,其他财务信息来自国泰安CSMAR 数据库,行业与企业年龄等企业特征变量数据则来自于Wind 数据库。2010年前后,中国经济的技术进步模式开始由技术引进为主转向自主创新驱动,因此在各变量数据合并之后,将研究期间定为2009~2015年,将行业代码统一转换为2012年证监会《上市公司行业分类指引》中的行业代码,为了克服变量残缺,使用线性插值法对相关变量的缺失值进行了插值,在剔除了历年ST 样本后共计得到9 636 个研究样本。

4 实证分析

4.1 总样本与所有制类型分析

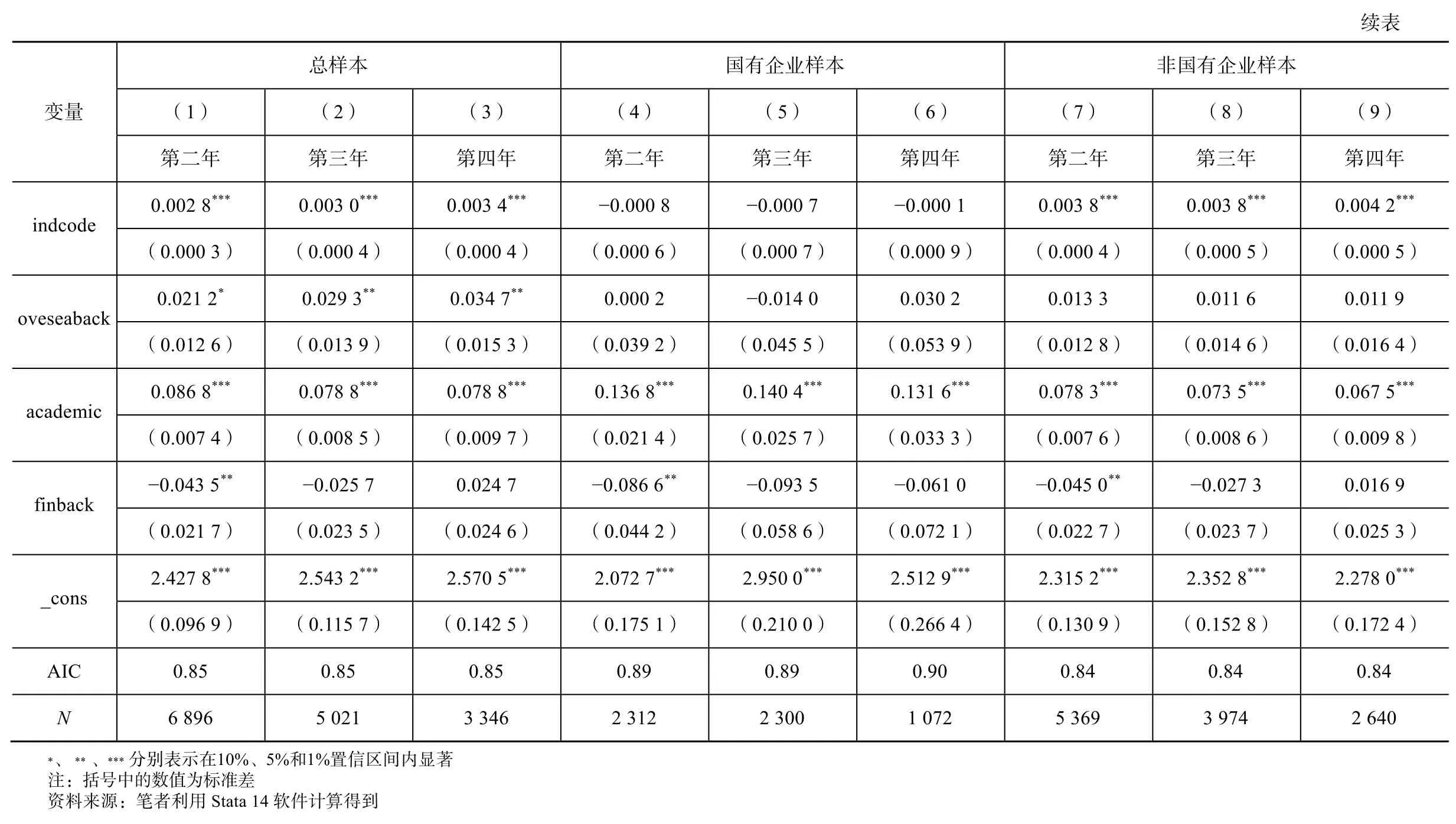

由于企业的创新活动具有风险大、周期长等特点,本文将对创新投入强度对企业第二年、第三年和第四年营利能力的影响进行分析。将样本分为总样本、国有企业样本和非国有企业样本三部分,各样本第一步滞后一期、滞后两期和滞后三期的协变量与对应的创新强度的Fraction Logistic 回归结果如表2所示。

从总体样本协变量和处理变量一阶滞后项的回归结果和 AIC(Akaike information criterion,赤池信息量准则)统计量看,协变量对处理变量的拟合效果较好。流动性、资产负债率、政府补助、CEO 学术背景、CEO 海外背景与被解释变量均呈显著的正相关,除了CEO 海外背景和CEO 金融背景哑变量分别通过10%、5%显著性检验外,其他均通过了1%的显著性水平检验,经济意义与现实经验相符;企业规模、企业年龄、股份集中度、CEO金融背景则与创新投入强度呈现负相关,均通过了1%显著性检验。二阶滞后项的回归中协变量也较好地拟合了处理变量,各协变量系数符号与一阶滞后项的回归结果保持了一致,但显著性检验上,除了CEO 金融背景不显著,CEO 海外背景通过5%显著性检验外,其他均通过1%的显著性检验;三阶滞后项的回归中各变量系数符号与前两者回归保持了一致,各变量显著性检验结果与二阶滞后项的回归结果保持了一致。

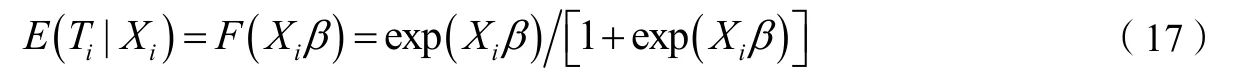

图2显示,不同创新投入强度对第二年企业的营利能力具有水平S 形的剂量反应函数曲线,表明当创新投入强度较低时,创新投入由于无法快速转化为盈利及后期折旧与摊销,对第二年的营利能力造成了负向作用,降低了企业的营利能力;当创新投入强度达到一定值之后,开始对第二年的企业营利能力具有正向的影响,但是当创新投入达到较高值之后,创新强度对企业营利能力开始转变为负向作用;创新投入强度对第三年的企业营利能力的影响虽然也是水平的S 形,但较低和较高的创新投入强度对营利能力的负向作用转变为正向作用,这种正向作用在创新投入较低时是边际递增的,而较高的创新投入强度的正向作用是边际递减的;剂量反应曲线在第四年则变为了边际递减的正向作用。处理变量对第二年到第四年营利能力剂量反应曲线的变化说明,总样本上,企业创新投入对营利能力的影响具有时滞,随着时间的推移,不同创新投入强度对营利能力作用持续加强,但较低和较高的创新投入强度在短期内会形成负向作用,较高创新投入强度在长期会对营利能力产生边际递减的正向作用。从影响周期看,较低和较高投入强度需要两年时滞才能对企业营利能力产生正向作用,而中等投入强度则维持了第二年到第四年对营利能力的正向作用。

images/BZ_84_2608_553_2708_585.pngimages/BZ_84_2494_396_2526_427.pngimages/BZ_84_2358_396_2424_427.pngimages/BZ_84_2291_396_2354_427.pngimages/BZ_84_2357_553_2457_585.pngimages/BZ_84_2106_553_2206_585.pngimages/BZ_84_1856_553_1955_585.pngimages/BZ_84_1691_395_1756_427.pngimages/BZ_84_1605_553_1705_585.pngimages/BZ_84_1413_331_1477_361.pngimages/BZ_84_1355_553_1454_585.pngimages/BZ_84_1251_331_1308_361.pngimages/BZ_84_1104_553_1204_585.pngimages/BZ_84_922_396_953_427.pngimages/BZ_84_854_553_953_585.pngimages/BZ_84_603_553_703_585.pngimages/BZ_84_407_475_471_506.png

images/BZ_85_2635_333_2701_364.pngimages/BZ_85_2608_563_2708_595.pngimages/BZ_85_2494_405_2525_436.pngimages/BZ_85_2358_405_2424_436.pngimages/BZ_85_2290_405_2354_436.pngimages/BZ_85_2356_563_2456_595.pngimages/BZ_85_2106_563_2206_595.pngimages/BZ_85_1855_563_1955_595.pngimages/BZ_85_1694_405_1760_436.pngimages/BZ_85_1605_563_1705_595.pngimages/BZ_85_1354_563_1454_595.pngimages/BZ_85_1104_563_1203_595.pngimages/BZ_85_921_405_953_436.pngimages/BZ_85_853_563_953_595.pngimages/BZ_85_602_563_702_595.pngimages/BZ_85_406_484_471_515.png

图2 总样本、国有企业样本与非国有企业样本剂量反应曲线

为考察不同所有制类型的企业创新投入强度对营利能力的作用,将样本分成国有企业和非国有企业样本进行考察。国有企业样本创新投入强度对第二年营利能力的剂量反应函数曲线也呈现水平S 形,但较低的创新强度也对第二年的营利能力具有正向的作用,较高的创新投入强度依旧对营利能力造成负向作用;第三年的剂量反应函数曲线呈现倒U 形,较高投入强度依旧会产生负向作用,但较第二年则平缓许多;第四年的剂量反应曲线也呈现倒U 形,较高投入强度依旧会产生负向作用。非国有企业创新投入强度对各年的营利能力剂量反应曲线均呈现水平S 形,在第二年反应曲线上,较低的创新投入强度上呈现较陡的下降曲线,显示较低创新投入强度对营利能力具有很大的负向作用,而创新投入强度对营利能力的作用的最大值也较低,创新投入强度对第三年营利能力的正向作用变得较强,较低投入强度呈现出边际递增的正向作用,在较高投入强度上则呈现出边际递减的正向作用,但在第四年的反应曲线的中低投入强度上,对营利能力的影响出现了急剧下滑,虽然中高投入强度的作用缓慢上升,但是较高投入强度的作用再次变为负向。国有企业样本和非国有企业样本剂量反应曲线的对比说明,非国有企业创新投入具有更高的风险性,对营利能力的影响持续时滞更长,盈利期更短。

很多研究认为国有企业剩余索取权和内部创新激励制度缺失等导致其创新效率会低于非国有企业[27,30]。也有实证研究[31]证实其创新效率并不低于非国有企业,甚至更高。本文的研究结论支持了后一种观点,这可能是国有企业比非国有企业在规模、资金与资源获取、税收以及政府补贴上具有明显优势[32]造成的。国有企业相对于非国有企业拥有更多的创新补贴与更低的融资成本,导致除较高投入强度外,对营利能力始终保持正的作用力;相反,非国有企业创新活动则面临着严峻的信用约束与国有企业的挤压,因此对各年营利能力造成较大影响。

4.2 行业聚类分析

为了更好地分析不同行业类型企业创新投入强度对营利能力的作用,本文采用聚类分析的方法对不同行业进行分类。借鉴鲁桐和党印[33]、尹美群等[34]进行行业分类的方法,将行业分成资本密集型、技术密集型和劳动密集型三种类型。资本密集型行业的特点是固定资产比例非常高;技术密集型行业则体现在研发薪酬比较高而固定资产比例较资本密集型行业低;劳动密集型企业则体现出固定资产比例和研发薪酬比均较低的行业特点。因此,聚类分析指标选取固定资产比例和R&D 支出薪酬比两个指标,聚类步骤是:首先,计算分行业固定资产比例和R&D 支出薪酬比的行业均值;其次,按照固定资产比例进行聚类分析,比例大的为资本密集型行业;最后,将剩下的行业按照研发薪酬比再次进行聚类分析,研发薪酬比大的为技术密集型行业,其余则为固定资产比例和研发薪酬比双低的劳动密集型行业。最终的聚类分析结果如表3所示。

表3 聚类分析结果

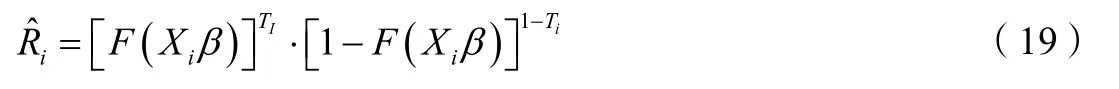

第一阶段的Fraction Logistic 回归结果如表4所示,各样本回归结果显著性和AIC 统计量显示协变量对处理变量的拟合效果较好。各样本组的创新投入强度对营利能力的剂量反应函数曲线如图3所示。资本密集型样本的剂量反应曲线显示,创新投入强度对第二年企业营利能力的剂量反应曲线呈现正U 形,较低创新投入强度对营利能力的作用为负向,可能是因为前期创新投入带来的后期折旧与摊销比例增加,降低了第二年的企业收益,从而造成营利能力下降,达到一定创新投入强度后,其对营利能力的作用变为正向且边际递增,较高的创新强度不会再对营利能力产生负向作用;第三年的剂量反应曲线则呈现反S 形,在较低和中度创新投入强度上,其对营利能力的正向作用边际递减,而在较高的投入强度上,其对营利能力的正向作用边际递增;第四年的剂量反应曲线则呈现水平S 形。从盈利周期看,较低投入强度仅第三年会对营利能力产生正向作用,中等强度则三年均为稳健正向,较高投入强度会在第四年变为负向作用。

images/BZ_88_2610_556_2709_587.pngimages/BZ_88_2330_398_2394_429.pngimages/BZ_88_2358_556_2458_587.pngimages/BZ_88_2108_556_2208_587.pngimages/BZ_88_1857_556_1957_587.pngimages/BZ_88_1573_398_1638_429.pngimages/BZ_88_1607_556_1707_587.pngimages/BZ_88_1287_333_1343_364.pngimages/BZ_88_1356_556_1456_587.pngimages/BZ_88_1106_556_1206_587.pngimages/BZ_88_833_398_897_430.pngimages/BZ_88_862_556_962_587.pngimages/BZ_88_627_556_726_587.pngimages/BZ_88_423_477_487_508.png

images/BZ_89_2635_333_2701_364.pngimages/BZ_89_2325_405_2389_436.pngimages/BZ_89_2608_563_2708_595.pngimages/BZ_89_2357_563_2457_595.pngimages/BZ_89_2107_563_2206_595.pngimages/BZ_89_1856_563_1956_595.pngimages/BZ_89_1567_405_1633_436.pngimages/BZ_89_1605_563_1705_595.pngimages/BZ_89_1355_563_1454_595.pngimages/BZ_89_1104_563_1204_595.pngimages/BZ_89_827_405_891_437.pngimages/BZ_89_861_563_960_595.pngimages/BZ_89_625_563_724_595.pngimages/BZ_89_421_484_485_515.png

图3 聚类剂量函数曲线

技术密集型样本的剂量反应曲线显示,创新投入强度对各年的企业营利能力均呈现水平S 形。第二年的反应曲线上,较低和中低创新投入强度对企业营利能力具有较高的负向作用,前期创新投入带来的后期折旧与摊销比例增加拉低了营利能力,在中高创新投入强度上,其对营利能力具有较为缓和的正向作用,较高创新投入强度上,其作用转变为负向,且对营利能力作用最大值相对较低;在对第三年营利能力影响上,较低强度依旧维持了对营利能力的负向作用,跨入中等强度后对营利能力的作用力变为正向,较高创新投入强度对营利能力的作用仍旧为负。从营利周期上看,较高和较低创新投入强度在第二年到第四年期间均维持了对营利能力的负向作用,而中高投入强度维持了稳健的正向作用。总趋势上,技术密集型企业的较低创新投入强度对营利水平的作用具有长期性,会有投入强度的门槛,这与此类行业研发难度高、周期长、见效慢的高精尖技术的特点相符。

对劳动密集型企业而言,创新投入强度对第二年和第三年营利能力的剂量反应曲线也呈现水平S 形,而对第四年营利能力的反应曲线则变为了反S 形。较低创新投入强度对第二年和第三年营利能力的作用为负向,较高投入强度则对第二年和第三年营利能力作用为正且边际递减,而到了第四年则会变为边际递增的正向作用。从盈利周期看,低投入强度在第四年才会对营利能力产生正向影响,而其他强度则会产生持续的正向作用。这种作用机制说明劳动密集型企业的技术创新转化为营利的周期更长,可能与此类行业多为消费品,新产品不仅需要技术研发与应用周期,还需要一段时间来创造和引领时尚有关。

5 主要结论与政策启示

5.1 主要结论

2010年左右中国经济的技术进步模式开始由技术引进为主转向自主创新驱动,经济增长动能能否无缝衔接和持续到位地转换,取决于各经济主体科技创新的成效,作为创新主体和经济系统骨干企业的上市公司,其创新投入及升级变化基本能够反映出经济发展质量的总体情况。基于此,本文利用GPSM 对2009~2015年上市公司创新投入强度与企业综合营利能力的关系进行了研究,得出了与近期学者有一定不同的结论,为此类研究起到一定的补充作用。主要结论如下:第一,总体上创新投入强度与第二、三年营利能力的剂量反应曲线呈水平S 形,与第四年营利能力的剂量反应曲线呈倒U 形;第二,国有企业的创新投入强度与第二年营利能力的剂量反应曲线呈水平S 形,与第三年和第四年营利能力的剂量反应曲线均呈倒U 形,而非国有企业的创新投入强度与各年营利能力的剂量反应曲线均呈水平S 形,说明国有企业的创新投入比非国有企业更易在短期内产生经济效益;第三,资本密集型企业第二年的反应曲线呈U 形,第三年呈反S 形,第四年呈水平S 形,表现出复杂的变化趋势;第四,技术密集型企业各年的反应曲线均呈水平S 形,较高与较低强度负作用明显;第五,劳动密集型企业第二年和第三年反应曲线呈水平S 形,第四年呈反S 形,说明创新投入对营利能力产生作用的时滞更长。

5.2 政策建议

根据上述对不同总体样本组的研究结论,提出如下政策建议。

第一,总体上,除较低和较高技术创新投入强度上对第二年盈利水平产生负作用外,第三、四年均为正作用且强度越大作用越强,但第四年正向作用单调递减。较高强度正向作用更弱的原因体现在两方面:一是既有创新投入下,由非投入因素导致的创新效率较低,新技术产出不足;二是存在新技术转化为企业盈利的市场条件的限制。鉴于此,在总体政策制定上一方面应鼓励企业加大创新投入强度,容忍企业短期盈利水平下降和尊重创新规律;另一方面需制定增强创新人员质量、提高基础研究支持力度等非投入类政策,提高既有创新效率。此外,从政策上破除企业新技术转化为生产力的外界限制藩篱。

第二,国有企业比非国有企业的创新投入强度对营利能力的正向影响时滞更短,这是国有企业在规模、资金和资源获取、税收及政府补贴上具有明显优势造成的。因此,在新旧动能转换的背景下,在政策制定时一方面应侧重公有制经济如何有效纳入以资源配置的合理性与公平性为特征的现代经济体系,另一方面需要破除对非国有经济的阻碍条件和增强其创新投入与非投入因素,增强市场配置创新资源的作用。

第三,资本密集型企业各年技术创新投入强度对营利能力的反应曲线体现出更为复杂的变化趋势。低投入强度对企业营利能力的正向影响时间很短,较高强度则可以较快转化为经济效益,但第四年开始变负。因此,在政策制定时应当侧重于鼓励资本密集型企业维持在中高创新水平上,同时重视该类企业非投入因素的改善,提高企业创新效率以产生更高水平的新技术成果,克服较高技术创新投入强度带来的长期负向作用。

第四,技术密集型企业各年创新投入强度对盈利水平的反应曲线均呈现出水平S 形关系,尤其较低投入水平在短期和长期均对营利能力负向作用较大,在较高强度上各年也均保持了负向作用。技术密集型企业承担了供给侧改革和新旧动能转换更高的责任,因此在政策制定时一方面应当鼓励企业加大中高创新投入强度,出台相关政策定向降低此类企业高投入强度下的创新风险承担,增强其创新意愿;另一方面加强该类企业非投入因素的改善,提高企业创新效率以克服较高技术创新投入强度带来的长期负向作用。

第五,劳动密集型企业为新旧动能转换重点改造的企业,由于此类企业创新投入转化为企业经济效益不仅需要新技术产生的时滞,而且新技术转化为经济效益的时滞更长,因此在政策制定时一方面应当侧重于鼓励该类企业实现更高的创新强度,产生更高水平的新技术,另一方面应当出台相关精准政策,使资本配置市场和产品市场对此类企业有更长、更宽松的盈利容忍周期。