发达国家农地流转及退地补助金政策经验借鉴与启示

范力军

凯里学院 经济与管理学院,贵州 凯里 556011

2017年中央一号文件提出加快发展农地规模经营,引导农民在自愿的基础上通过农地经营权流转、农地经营权退出等方式实现规模经营,进而深入推进农业供给侧结构性改革,加快农业现代化建设步伐。农地经营权流转与退出必须以高度重视农民利益保护为根本[1],但目前不完善的农村养老保障体系不仅起到抑制农地经营权流转与退出的作用,甚至在一定程度上强化了农地的养老保障功能[2],降低了农民的农地流转及退出意愿。因此,制定能够弱化甚至替代农地养老保障功能的政策对于促进农地经营权流转及退出十分重要。英国、法国、韩国、日本等发达国家在实现农业规模化经营中通过出台农地经营权流转及退地补助金政策,有效的促进了农地经营权流转及退出,加快了农业现代化发展步伐。对上述四国的农民退地补助金政策进行分析,总结其成功经验,为推动我国农地经营权流转及退出实现农业规模经营提供经验借鉴。

一、发达国家农民退地补助金政策分析

(一)英国

英国中世纪时期农地属于“国王”所有,土地资源分配施行敞田制,为方便耕种,农民之间通过相互兑换、买卖等方式实现农地集中经营,属于自发式的经营权流转。从封建社会向资本主义社会转变过程中,土地制度逐步转变为私有制,租佃制成为主要的农地经营模式。工业革命时期乡村工业的发展为农民提供了大量就业岗位,不仅推动了农民市民化进程,也催生了农地经营权流转需求,实现了农地经营规模的扩大,同时也促使英国政府更加注重“重工轻农”政策。19世纪末的农业大萧条与二战期间的粮食危机暴露出“重工轻农”政策的弊端,英国政府开始出台一系列政策推动农地经营权流转,加快推进农业现代化建设。

农业补贴政策是英国农业现代化建设中的重要手段[3],为提高农地流转效率,扩大农场经营规模,1947年颁布了战后第一部农业法并确立了农业补贴政策。如政府承担农场合并所需费用的50%,并提供一定数量的资金用于土地整理。农民退地补助金、退地终身年金政策是农业补贴政策的主要内容,1967年对《农业法》进行修订后,明确规定对自愿放弃农场经营的农民发放2 000英镑以内的补助金,或是每年发放275英镑的终身年金以确保农民的养老保障[4]。1970年、1974年再次颁布了农民退地补助金政策。补助金的发放在2000年之前由农业水产与食品部负责,2001年10月之后成为独立的中介机构——农村支付署。补助金来源主要是英国财政支持及欧盟的农业补贴。

通过实施农民退地补助金政策,从1970年到1979年,英国中小规模的农场减少了52%,农场总数减少了14%,大规模的农场增加了18%。1983年自营农场数量占到农场总数的74.4%,自营农场面积占到农场总面积的60.2%[5]。1990年50公顷以上的农场达到农场总数的33.3%,10~50公顷的农场达到40.4%,10公顷以下的农场占26.4%,这些数据表明农场经营规模有了明显的扩大。

(二)法国

法国在大革命时期摧毁了封建土地制度,确立了以小农经营为主的土地制度。拿破仑时期的《民法典》提出了每个继承者享有同等继承土地的权利,加剧了土地的零碎化经营,以至于全国60%以上农地是小规模经营。到1955年,全国农用土地总面积3 400万公顷被分割成7 600万地块,平均每个地块仅为0.45公顷[6]。小农经营在一定程度上改善了农户的生活状况,但随着工业革命的快速发展不能适应规模化生产的需要。而工业革命的发展为农民提供了就业岗位,众多农民选择进入城市就业,小农耕种劣势逐渐明显,进而推动了农地规模经营的需求。农业规模经营成为农业产业转型发展的必然趋势。

法国政府于20世纪40年代成立交换土地委员会,其主要职责是促进农地交易及农地流转,同时对合并农场的农户发放补助金。 1960年颁布的《农业指导法》规定进城定居的农村子女无权继承土地,但可以得到经济补偿,这项政策相当于用经济补偿促进农地权利的退出[7]。随后又设立了用于调整农业经营规模的专项基金,对65岁以上领取退休金的农民放弃农地经营权利的发放退地补助金,标准是每人每年1 500法郎。随后将补助范围扩展到60~65岁之间退出农地经营的农民。到了20世纪70年代中期相关部门又设立了非退休金的退地福利补助基金,鼓励超过55周岁的农民领取一定的终生养老金后退出农地经营,这些退地补助金政策的出台极大的促进了农地经营权退出,有效推动了农地经营规模的扩大。

法国退地补助金政策的实施,在一定程度上推动了农庄面积的不断扩大,数据表明从1955年到2000年,法国农场总数由230.7万个减少到68万个,其中10公顷以下的小农场减少86.79万个,20~50公顷之间的中等农场减少4.74万个,小农场占全部农场总数的比重由56.3%下降到38.1%,50公顷以上的大农场所占比重由4.1%上升到13.8%,平均每个农场的经营规模由13.3公顷/个扩大到41.7公顷/个[8]。在1954年—1962年之间有150万农民离开了土地,其中44万名老年农民在退地补助金政策的鼓励下退出了农业生产领域,合并土地规模达到900多万公顷。

(三)韩国

韩国在20世纪70年代完成了农业国家向工业国家的转变,工农业之间巨大的收入剪刀差促使大量农户离开农田走向工业产业,造成了农地的逐渐荒废[9],而农地的分散经营与农业现代化发展需求相矛盾。因此,韩国在1994年制定的《农地基本法》中明确放宽了农地买卖和租赁限制,鼓励进入工业岗位的农民退出农地,便于农业规模经营的实现。在农地较为细碎或地形较为复杂的地区,政府支持农业合作组织的建立,用于推动细碎化的农地实现规模化经营。

韩国政府为鼓励有条件的农民退出农地经营,推动农地规模经营,1997制定了农民提前退休支付计划,该计划规定凡是年龄超过65岁以上的农民,在自愿的基础上连续5年将农地出售或是出租给专业农民,可以获得政府的直接支付补贴,补贴标准为258万韩元/公顷,2006年将直接支付计划延长为8年,支付标准提高到290万韩元/公顷[10]。通过农民退休支付计划的实施,1992年农户农地经营规模达到1.26公顷,1999年达到1.396公顷,2011年达到1.46公顷[11],农地经营规模呈现缓慢上升趋势。租赁农场和联合耕种的农业规模经营形式越来越普遍。

(四)日本

日本属于山地国家,面临着农地少人口多的农业发展困境。战后通过改革封建土地所有制建立了“耕者有其田”的土地制度,农地成为私人所有,以小规模家庭经营为基本特征,耕地零碎化问题更加严重[12]。20世纪60年代日本工业化、城市化的快速发展,为农村劳动力提供了更多就业机会。农业劳动力老龄化问题日益突出,农业副业化、兼职化现象增多,弃耕农地逐渐增加,最终造成了农地资源利用效率下降,这些因素的共同作用引发了农地退出需求,也推动了农业规模经营的发展。

为鼓励农民退出农地,1970年日本出台《农民年金制度基金法案》,该法案要求在20~55岁之间,且农地经营达到一定规模的农民加入,该年金包括农地经营权转让年金、离农支付金制度等。农地经营权转让年金是指农民在60~65岁之间将农地所有权或是经营权转给其他专业经营农户,且农民年金缴费已达到25年的每月可以获得2万日元的补助[13]。离农年金是针对55岁以上从事其他行业的农民将农地转让给专业农户,由国家财政负责发放一次离农年金补贴。同年对1952年的《农地法》进行了修改,称为《农地法改正法》,内容之一是成立公益性的土地管理公司,农户将农地出租给土地管理公司,可一次性获得10年租金,解决农户的后顾之忧。1980年出台的《农地利用增进法》规定,对于自愿出售农地的农户给予62万日元的退地补贴。通过农民年金、退地补助等政策的实施,日本农地流转率大幅度上升,从1970年的7.6%提高到1985年的20.5%,1980年农地经营规模在2公顷以上的农户提高到7.3%[14]。

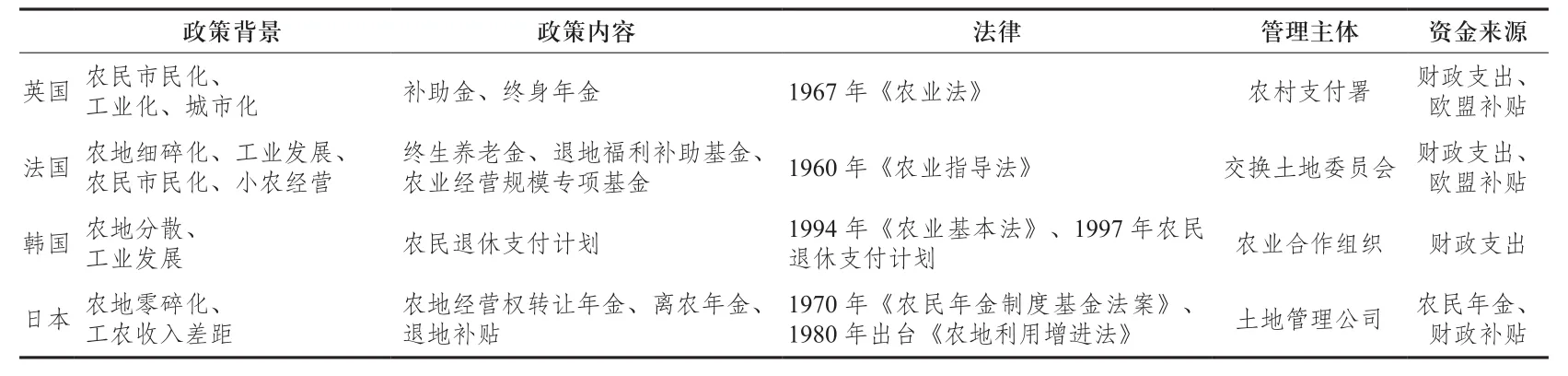

二、发达国家农民退地补助金政策主要经验

英、法、韩、日四国通过实施不同的农民退地补助金政策,促进了农地的买卖及经营权流转,实现了农地经营规模的扩大,推动了农业现代化进程。上述四国的农民退地补助金政策有以下几点经验值得借鉴。一是坚实的非农产业发展基础。英、法、韩、日均是在建立了一定的工业、服务业等非农产业的基础上,吸纳了大量的农村劳动力就业,为农民的农地买卖及经营权流转解决了生活上的后顾之忧。二是制定了完善的农地买卖、经营权流转等方面的法律体系。英国通过出台并多次修改《农业法》,法国制定《农业指导法》,韩国出台《农业基本法》,日本制定《农民年金制度基金法案》等,这些法律法规经过多次修改完善,明确了农民退地补助金政策的法律效力。三是长期稳定的资金来源。英、法、韩、日四国农民退地补助金的主要来源是财政收入。除此以外,英、法两国还有来自欧盟的农业补贴收入,日本还有来自于农民缴纳的农民年金。四是专业的农地流转服务机构。英国的农村支付署、法国的交换土地委员会、韩国的农业合作组织、日本的土地管理公司均是为了促进农地买卖、经营权流转成立的专业性农地服务机构。

三、促进我国农地经营权流转的启示

当前我国农业现代化建设也面临着农地经营分散化、农地自身细碎化、农业劳动力兼业化与老龄化、工农业收入差距较大等与发达国家相似的问题。为此,中央等有关部门提出实施农地所有权、承包权、经营权“三权分置”,通过放活农地经营权,加快推进农地规模经营,但也面临着农民退地意愿偏低、退地模式单一、退地后就业难、退地农民生活无保障等特殊情形。发达国家退地补助金政策对于解决上述问题,加快农地经营权流转,实现农地规模经营作用显著。积极借鉴发达国家农民退地补助金政策对于完善我国农地经营权流转的政策体系具有现实意义。

表1 发达国家农民退地补助金政策体系

(一)构建完善的农民退地就业体系

我国有条件退地的农民退地意愿仍然偏低的主要原因之一是退地后生活无保障,缺乏可持续生存能力。发达国家通过工业发展吸纳了农村劳动力,保障了退地后的生活。我国政府等相关部门应建立完善的农民退地就业体系,确保退地后的基本生活得以保障。一是退地前的职业培训。针对有条件退地的农民开展就业技术培训,使每一位农民都具备一项专业技术,确保退地后能够及时就业。二是退地后的职业能力提升培训。对已经退地且就业情况不太乐观的农民及时开展职业技能提升培训,确保其实现可持续就业。三是建立适合农民接受的就业信息体系。就业信息不对称是造成农民进城就业难的主要原因之一,而农民外出就业的信息获取方式仍然以亲朋好友介绍为主[15]。因此要针对农民自身文化水平建立农村招聘、电视及广播招聘、手机短信等适合农民接受的就业信息传播体系。

(二)健全农地退出补偿机制

当前农业比较收益低的现实促使大量农民选择弃耕或是将农地托付给亲戚朋友管理,却不愿退出农地权利,主要原因是农地保障功能的替代机制尚不完善。借鉴发达国家退地补助金政策建立健全农地退出补偿机制,对于促进农地退出、经营权流转具有重要意义。一是出台农民退地补助金政策,鼓励进城定居且已经就业稳定的农民退出农地,通过退地补助金替代农地的社会保障功能,促进农地退出及经营权流转。二是设立年老农民退地专项补助基金,农地是年老农民生活保障的主要来源之一,对年老农民发放不低于基本生活保障的补助基金可以提高其退地意愿。三是鼓励兼业农民流转农地经营权甚至退出农地,给予一定时间一定金额的退地补助。四是构建长效的资金筹措机制。建立财政补贴、租地方、买地方为一体的退地补助金筹措机制。

(三)建立农地流转服务机构

当前我国农地退出或经营权流转模式单一,主要原因之一是缺乏专业性的农地流转服务机构。借鉴发达国家的交换土地委员会、土地管理公司等发展经验,建立全方位、多层次的农地流转服务机构。一是在农村设立农地流转服务站,有农地退出或经营权流转需求的农民可以选择在服务站发布信息,农业合作社、农业种养能手可以根据自身需求进行农地购买及租赁。二是成立专业性的农地价值评估机构。由专业人员根据农地质量、地理位置等因素评估农地价值,为农地买卖、农地经营权流转提供价值参考。

(四)完善农地流转法律体系

法律是保障农地流转行为的重要依据,借鉴发达国家经验完善农地流转法律体系对于规范农地买卖及经营权流转意义重大。一是制定专门的土地确权法律,用法律确定农地承包经营权的所有者,更大限度的保护农民权利。二是出台农地交易、农地流转相关的法律法规。明确农地经营权流转、租赁双方的权利及义务,规范农地经营权流转行为,降低农民风险。三是出台农地经营权流转及退出补偿的法律法规。出台法律法规明确农地经营权流转及退出补偿的标准、方式、程序,保障农民获得补偿的权利。

[1] 张克俊. 经济新常态下土地经营权流转的新特征与思路调适[J]. 中州学刊, 2015(5): 48-53.

[2] 欧阳桂前, 田克勤. 中国农地规模经营存在的问题及对策分析—以东北三省为例[J]. 长白学刊, 2015(2): 112-116.

[3] 毛世平. 英国农业补贴政策对我国的启示[J]. 农业现代化研究,2017(1): 31-37.

[4] 华彦玲, 施国庆. 国外农地流转理论与实践研究综述[J]. 世界农业, 2006(9): 10-12.

[5] 张爱东. 20世纪英国农业经营方式变革探析[J]. 生产力研究,2012(1): 171-172.

[6] 张新光. 农业资本主义演进的法国式道路及其新发展[J]. 学海,2009(2): 104-111.

[7] 陈丹, 唐茂华. 国外农地规模经营的基本经验及其借鉴[J]. 国家行政学院学报, 2008(4): 106-109.

[8] 张新光. 当代法国农业资本主义发展的主要途径和特征[J]. 中国发展, 2009(1): 49-53.

[9] 王建宏. 韩国农地改革之再评价[J]. 江汉学术, 2015(4): 86-93.

[10] 朱新方. 对日本、韩国、俄罗斯农用土地制度改革的点评与思考[J]. 调研世界, 2005(1): 34-39.

[11] 冯献. 日韩农地规模经营的发展及其对中国的启示[J]. 南方农业, 2014(11): 77-80.

[12] 焦必方. 日本农地规模化经营的动向分析[J]. 复旦学报(社会科学版), 2000(6): 103.

[13] 庄东霖. 日本农民养老保障制度一览[N]. 中国劳动保障报,2010-06-18.

[14] 郭红东, 日本扩大农地经营规模政策的演变及对我国的启示[J].中国农村经济, 2003(8): 73-80.

[15] 张岩. 农民工就业信息获取渠道及使用效能的实证研究—基于新媒体的应用视角[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版),2017(1): 121-130.