民国大陆银行总账制度的兴衰

陈碧舟

民国时期的“北四行”在当时的金融界实力较强、信誉颇佳,是私营商业银行的典范。大陆银行身为“北四行”中的一员,在金融业动荡不安的民国时期,却能如磐石般始终屹立不倒,其内部管理结构面究竟如何,很值得探索。本文以该行内部管理结构中的会计部门为例,试作初步探讨。

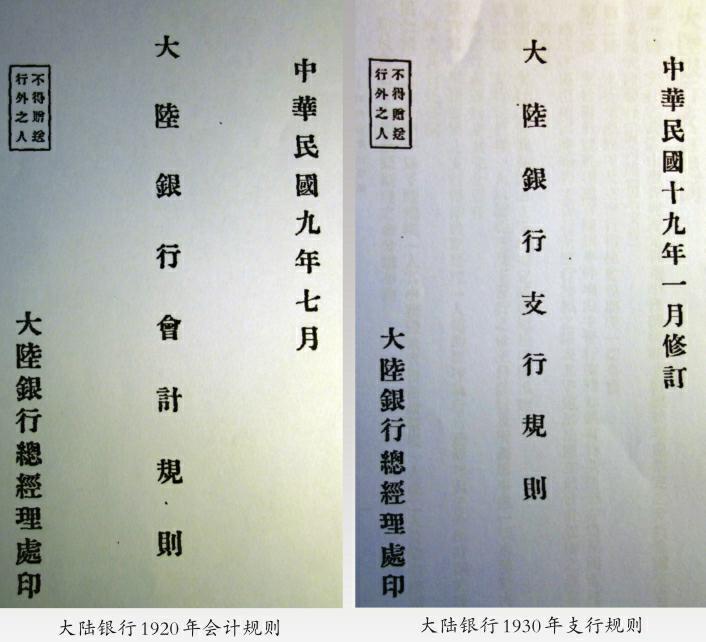

一、大陆银行早期的总账制度

大陆银行于1919年成立,成立的同时设立了天津总行与北京分行。一年后,谈荔孙脱离中国银行,正式就任该行总经理,不过由于谈氏的寓所地处北京,为了“管理上之便利,组织总经理处于北京。”[1]这样一来,该行总行设于天津,而总经理处却在北京分行。谈荔孙到任以后,对该行的总经理处进行了改革,除原有的总经理、副经理各一人外,又增设“文书、营业两课,以及计划,人事,稽核三室”。[2]然而,此时该行的总经理处却并无负责会计记录的部门,也不编制财务报告,真正处理全行会计事务的会计部门是总行总账以及其属员。该行规定,总行总经理、副经理之下设立总账一人,记账员、文书、出纳若干人。

总行总账在会计核算工作中,既负责指挥记账员进行传票、辅助账、日记表的制作,又需要办理决算报告,还需检查全行的账册,[3]因此该行与会计相关的事务均是在总账的指导和监督下完成的。除此之外,总账在其他方面的权力也很广,决定了人员的调派,掌握着金库钥匙,查阅各种机密函件,还对银行的各项业务拥有监督权,也是唯一必须由总经理直接任命的职务。而在各地分、支行内部,除设分行经理、副经理外,还“另设总账一人,专管业务、会计事项。帮账2人,帮助总账查核各项账务”[4]。在更小的办事处,也设有主任、总账各一员,总账亦负责会计业务事项。概括而言,该行在设立之初,以总、分、支行的总账为核心,构建了一套大而全的会计部门体系。

大陆银行建立初期的总账地位颇高,这在该行的行务会议出席人员名单中也能一窥端倪。1925年,在该行召开的一次行务会议中,出席的人员有总经理谈荔孙、董事万弼臣、总处总稽核罗雁岑、总处业务课主任袁惠人、总处文书课主任王延方、津行经理许汉卿、津行副经理齐少芹、津行襄理王子和、津行总账谈少卿、京行经理王鉴堂、沪行经理叶扶霄、鲁行经理萧文田、宁行襄理万勋臣、汉行经理章可、青行经理刘少泉。[5]该行的行务会议规格颇高,一年只召开三次,与会人员也均是总行重要部门负责人和各分行经理。而总行总账也得以列席該会议,可见此时总管会计事务的总行总账在该行中是有较重要地位的。

由于总账一职在早期的大陆银行中较为重要,因此总账一般多由总行及各分支行的襄理兼任,如1926年前该行京行总账朱家俊是“京行襄理兼总账”[6],无独有偶,该行总行总账谈继曾(少卿)是“津行襄理兼总账”[7]。除此之外,谈继曾更是该行总经理谈荔孙的嫡亲侄儿,足见该行早期对总账一职的重视。

1926年以后,大陆银行的总账一职开始逐渐不由襄理兼任,而是逐步由基层职员升职后转任。如1926年以后的该行京行总账萧元宇,原是京行帮帐。1926年5月萧元宇开始代理京行总账,并于同年11月正式担任京行总账。[8]而京行帮帐一职则由原总经理处调查课办事员袁力侗代理。[9]可见,该行在保留了总账较高职权的同时,也改变了由襄理兼任总账的状况,具有从业经验的基层职员开始成为专职总账的候补人选,总账制度渐趋成熟。

而大陆银行自身同样也将总账制度视为该行人事制度的特点之一,并对早期的总账制度有如下结论:“总账之地位,为全行关键之所在。总账能力如何,关系甚大。且本行于各行虽有襄理之设置,而章则规定,凡指定办理专门事项之襄理,其所办事务,仍须受总账之监督。是以本行对于总账之人选,最为注意,平日亦多致力于此项人才之养成。”[10]可见,该行总账的实际地位大约与襄理一职相近但又略高于襄理。而民国时期的襄理,一般等同于现在的总经理助理。

然而就在大陆银行的总账制度渐入正轨时,这项制度却又突然发生了一些戏剧性的变化。

二、大陆银行20世纪30年代的总账制度

自20世纪30年代起,大陆银行的会计部门发生了巨变,总行总账的权力大幅缩水,原先掌握的重要职能基本移交与其他总行部门。具体而言,在人事上,“全体行员之进退调遣,及奖惩由总经理处承总经理之命行之”[11],总账所拥有的人事调拨权被完全取消;在会计核算上,总账及其属员不再负责整个银行的记账登记。会计记账工作由几个部门共同负责,如该行新成立的事务课负责“各项开支之处理及记账事项”[12],而“储蓄部收付现款均由营业部之出纳人员办理”[13];在会计稽核上,“总经理处各账,由业务课主任或由总经理,委托稽核室稽核检查之”[14],而在分支行里,则一般由分支行经理指派一名襄理进行查账。因此,不仅总行总账不再稽核账务,分支行总账也只有襄理空缺时才有机会执行稽核任务。

不难看出,此时大陆银行的总行总账即不管账,也不承担该行的核心行务,已然不是前文中仅次于总经理、副经理,高于襄理的高级主管人员。此外总行总账地位的下降,在该行的行务会议上也有所表现。自1928年起,该行总行总账几乎不再有于行务会议中出席的记录。而总经理处每一周召开一次的星期会议,也开始由“总经理处稽核、秘书、各课主任及总经理指定之职员组织之”。可见,曾在行务会议中连年列席的总行总账到了30年代以后连组织星期会议的资格都已丧失,足见其地位下降之巨。endprint

不过在大陆银行的各分支行以及办事处,总账依然保持了较高的地位。分行中“经理、副理以下设总账一人,帮账一人或两人,营业员办事员助员练习生若干人,均承经、副理之命,分办事务”[15],“分行得酌设襄理,员额无定,承经、副理之命,会商总账,襄办事务。但由经、副理派定办理一部分事务时,其承办之一部分事务仍需受总账之支配。”因此,分行总账的职能基本与分行襄理类似,而该行支行的情况则与分行基本一致。不过无论是分行总账还是支行总账,其记账、稽核的职能还是被削减了。另外,分支行中每两星期召开一次的星期会议是由“各行经、副理、襄理、总账、帮账、领组及经、副理指定人员组织之”[16]因此,该行分支行总账与总行总账不同,仍能组织并参与星期会议。不过,也应当看到,分支行总账组织会议的优先权是分支行管理层中较为靠后的。

在大陆银行更小的办事处里亦“设总账一人”,但总账的职务并不明确,仅有“办事处主任因公外出时,总账得代理之”[17]的规定。从这种意义上来说,办事处的总账基本可视为办事处的副处长。

由于大陆银行各级机构中总账的职能萎缩,由此使得该行原先大而全的会计核算体系消失,转而形成了各部门负责记账,总经理处稽核室负责稽核,共同承担会计事务,进而互相牵制的局面。而在该行各部门中,异军突起的是总经理处稽核室,其成员不仅握有会计稽核权,还能对行员进行考核,在总经理的许可下,甚至能直接取代分行副经理及总行各部主任。可以说,总经理处稽核室是直隶于总经理的“天子亲军”,而其在该行会计组织中的地位也已完全超过了其他部门,成为了多部门会计体系下的新核心。

三、大陆银行总账制度的变迁原因

总体而言,大陆银行的会计部门在发展了十余年后,由原先总账的全权管辖体制,演变为总经理处稽核室主导下的多部门联合体系。导致这种变化的原因是多方面的,但主要的原因应有以下3点:

一是分支机构的大量扩张,要求會计部门具有更高的完备性,需要建立比总账制度更加完备的体制。大陆银行创办时只有天津总行和北京分行两处营业机构,而经过十数年的苦心经营,至抗战爆发以前,新设立的机构达40处,而实存的分支机构也有36处[18]。数量上的扩张对会计组织的严密性有了更高的要求,总账一人面对如此之多账目难免顾此失彼。同时,总账既负责会计记录,又负责账务稽核的办事规定亦与会计稳健性原则相违背。为此,该行先后设立事务课,秘书室,业务课等,分担了原先总账的会计核算职责,也通过彼此间的相互制衡,加强了内部控制。因此,该行会计部门由大而全转向小而精的现象其实是该行会计部门渐趋完备的表现之一。如此看来,该行总账职能的萎缩和地位下降,反是华资银行内部管理机制更加成熟的表现。

二是大陆银行总经理处的迁移,对该行会计部门的变化有着重大影响。上文中已然提及,该行总经理处原在北京,而总行则在天津。到了20世纪20年代末30年代初,随着国民党内部的混战不休和日本侵略势力的步步进逼,华北的政治局势日渐紧张,该行高层对此深感不安。1931年3月25日,该行董事会正式发函道:“自首都南迁,北平形势已非昔日,为便利行务,因时制宜起见,总经理处势必移至天津。”[19]遂正式将该行的总经理处迁至天津法租界内的天津总行。由于原先该行的总经理处与总行分处两地,负责会计事务总行总账尚有一定地位。但两者自1931年合并后,总账的职能明显与总经理处稽核室的职能相重叠。而稽核室又被点为“天子亲军”,权力有所扩大,那么在职能上与稽核室相重叠的总行总账,其权力收缩也就不可避免了。

三是谈荔孙的离世可能是总账制度变迁的直接原因。谈荔孙自从1919年就任大陆银行总经理后,便从未离任,直至他于1933年去世。而谈荔孙执掌该行的十数年里,也正是该行总账制度从发展到稳固的阶段。此时该行总账的地位仅低于总行及各分支行的经理及副经理。而谈荔孙去世后,该行总账的职权便不断萎缩,各主要职能均为该行其他部门所分管。笔者认为,这种现象并非偶然,该行总账职权的起伏与谈荔孙掌权与否有较大关联。由于谈荔孙长期于北京办公,并不能直接监管天津总行的日常管理。而此时谈荔孙的侄子谈继曾恰巧担任津行总账,且同一时期该行总账又职高权重,对各部门均有监督之权。综合上述史实,不难得出这样一个结论,该行早期总账制度的设立是谈荔孙为了便于监管天津总行的日常管理,且所用之人也是谈荔孙的亲信。1933年谈荔孙去世后,该行由许继卿担任总经理。新总经理上任,对各部门的管理方针难免与前任有所不同,总账便渐渐淡出了该行的管理核心。由此看来,谈氏是否掌权也是该行总账制度兴衰的重要原因之一。

注释及参考文献:

[1]大陆银行编写简史之历史资料(1950)[B].上海市档案馆馆藏.档号:Q266-1-480-172.

[2]大陆银行编写简史之历史资料(1950)[B].上海市档案馆馆藏.档号:Q266-1-480-172.

[3]大陆银行内部规则(1920)[B].上海市档案馆馆藏.档号: Q266-1-39.

[4]中国人民银行北京市分行金融研究所编.北京金融史料·银行篇4[M].北京:内部版.1995:276.

[5]大陆银行1925年第一次行务会议议案(1925)[B].上海市档案馆馆藏.档号:Q266-1-828.

[6]行员进退及迁调(五月份)[J].大陆银行月刊.1926(5).

[7]行员进退及迁调(十一月份)[J].大陆银行月刊.1926(合刊)。

[8]行员进退及迁调(十一月份)[J].大陆银行月刊.1926(合刊)。

[9]行员进退及迁调(六月份)[J].大陆银行月刊.1926(6)。

[10]大陆银行编写简史之历史资料(1950)[B].上海市档案馆馆藏.档号:Q266-1-480-172.

[11]大陆银行总经理处规则(1930)[B].上海市档案馆馆藏.档号:Q266-1-39-27.

[12]大陆银行总经理处事务课办事手续(1930)[B].档号: Q266-1-482.

[13]大陆银行储蓄部办事细则(1929)[B].上海市档案馆馆藏.档号: Q266-1-482.

[14]大陆银行检查及整理账簿规则(1929)[B].上海市档案馆馆藏.档号Q266-1-482.

[15]大陆银行分行规则(1930)[B].上海市档案馆馆藏.档号: Q266-1-482.

[16]大陆银行总分支行星期会议规则(1930)[B].上海市档案馆馆藏.档号:Q266-1-482.

[17]大陆银行办事处规则(1930)[B].上海市档案馆馆藏.档号:Q266-1-39-70.

[18]大陆银行分支机构变迁情况表(1952)[B].上海市档案馆馆藏.档号:Q266-1-36-238.

[19]大陆银行关于总经理处移至天津办公(1931年3月)的决定(1931)[B].上海市档案馆馆藏.档号: Q266-1-61-61.

作者单位:上海社会科学院经济研究所endprint