“《文心雕龙》学”介入古今之争的可能性

——从王国维《屈子文学之精神》说起

李智星

王国维《屈子文学之精神》关注屈原文学如何革新传统北方派文学,但更深层的关怀,却在中国传统文明制度如何应付清末以来的革变难关:探究古典文学的文论著述织入了关于文明古今守变的大问题思索。《文心雕龙》这部古代文论经典,其实也处理着六朝时期传统文明与文学的守变问题,其《辨骚篇》也从屈原的文学新变入手,回应新旧文学之争,王国维可谓与之相得益彰。那么,“龙学”研究是否有可能作为一种方法,而通达更开阔的文明问题视野之中?刘永济的《校释》可视为这方面的一项“龙学”例子。传统文明如何在新的历史时势中持旧开新,学人们通过探察历史上曾有的文化或制度之革变先例,从中寻得借鉴和启发,《文心雕龙》研究或许也能满足此类理论寄托。

一、《屈子文学之精神》的怀抱何在?

王国维的思想和精神情怀被铭刻上特殊的历史时代品质。晚清以降,中国的传统文明机体正面临西洋现代性的文明制度风物的广泛冲击,王国维介乎此“三千年未有之大变局”,其学述关怀所在,固然离不开这一时代境遇。传统文明如何渡过这一剧烈的革变关头,如何与现代西方文明的交遇中转化出“旧邦新命”、“国故新知”的新格局,始终是王国维心中念念不忘的大问题。

王国维自觉运用西方的现代学术思维与现代文明精神,融入中国传统学术的勘查研究之中,致力于开启传统学问的现代化形态。譬如,借助西方美学的主客体理念分析、重构中国的传统诗学理论;在他著名的《红楼梦评论》中亦渗透着西方悲剧美学理论和悲观论哲学的色调;他创作的词糅合了西方哲学形上学的沉思性质,从而融创出新型的“形上词”写作,这种在旧的文体体制内融入新的观念、新的思想的“形上词”创建,其成就可以说远远超越了首倡“新文学”概念的梁启超以及胡适的《尝试集》。可见,王国维即便在从事传统学术系统中的“集部”之学,内心仍惦念着传统文化如何完成新机开创的历史难题。无疑,把握古今文化之争的基本背景是把握王国维学述意识的关键线索。

近代中国的主流学术范式在西方文明的搅扰下,经历了从“经学”向“史学”的重大转捩,史学开始积极取代经学,①参王汎森《近代中国的史家与史学》,上海:复旦大学出版社,2010年,第51、79-80页。史学意识的强化导致知识界中相应产生了一批史学知识人群体和史学知识话语建构,其中“古史辨”派最为声名远扬。王国维也不出潮流之右,亦积极从事中国古代文明的史学研究,但其旨趣显然与“古史辨”派的学术原则大相径庭。傅斯年、胡适等人严格按照西方现代史学和考古学原则进行考察,奉守“价值中立”的客观性尺度,典型地符合“赛先生”的实证科学主义精神。王国维的史学研究作品,比较有名的比如其《殷周制度论》,表面看去与实证的史学科学研究相类似,其中对古代中国文明机体划分殷周二元的研究分析方法,表面上亦跟“古史辨”派将一元化的文明统一体系进行多元分解的研究方法相吻合,但实质上,《殷周制度论》对形成于周代的政教上的“大经大法”,仍然推尊至极,并称之为“至治”之法,其经学式的情怀溢于言表,《殷周制度论》的情形更像是在新式史学话语的基础上持守传统的尊奉“大经大法”的经学式怀抱。

再者,《殷周制度论》一开篇,便给人极强烈的时代感,暴露了王国维更深层的问题关怀,这一深层次的问题关怀,自然与他魂牵梦绕的传统中国文明在近现代如何进行通变的大问题息息相关。《殷周制度论》关注殷周之际文化制度风物的交替嬗变,开篇便写道:“中国政治与文化之变革,莫剧于殷、周之际”。②王国维《殷周制度论》,《王国维集》第四册,周锡山编校,北京:中国社会科学版出版社,2008年,第124页。而王国维审辨殷周制度之“变革”,乃意在“因应西方政教制度的挑战”。③参刘小枫《儒教与民族国家》,北京:华夏出版社,2007年,第110页。传统中国被迫在近代以降经历的古今文明争执中谋求通变,这一“变”该如何进行、如何过渡、如何承转,这样的问题是王国维学述的“源问题”,在此一根本问题意向的主导下,王国维的史学研究关切历史上的迁变现象,就不会作纯粹的客观科学看待,关注殷周之际政治文化的交替必然更深地牵涉到对传统中国文明在时代革变关头的困局与命运的沉思。在看似与时局无关的史学研究中,王国维实际也未摆脱他的“源问题”意识。

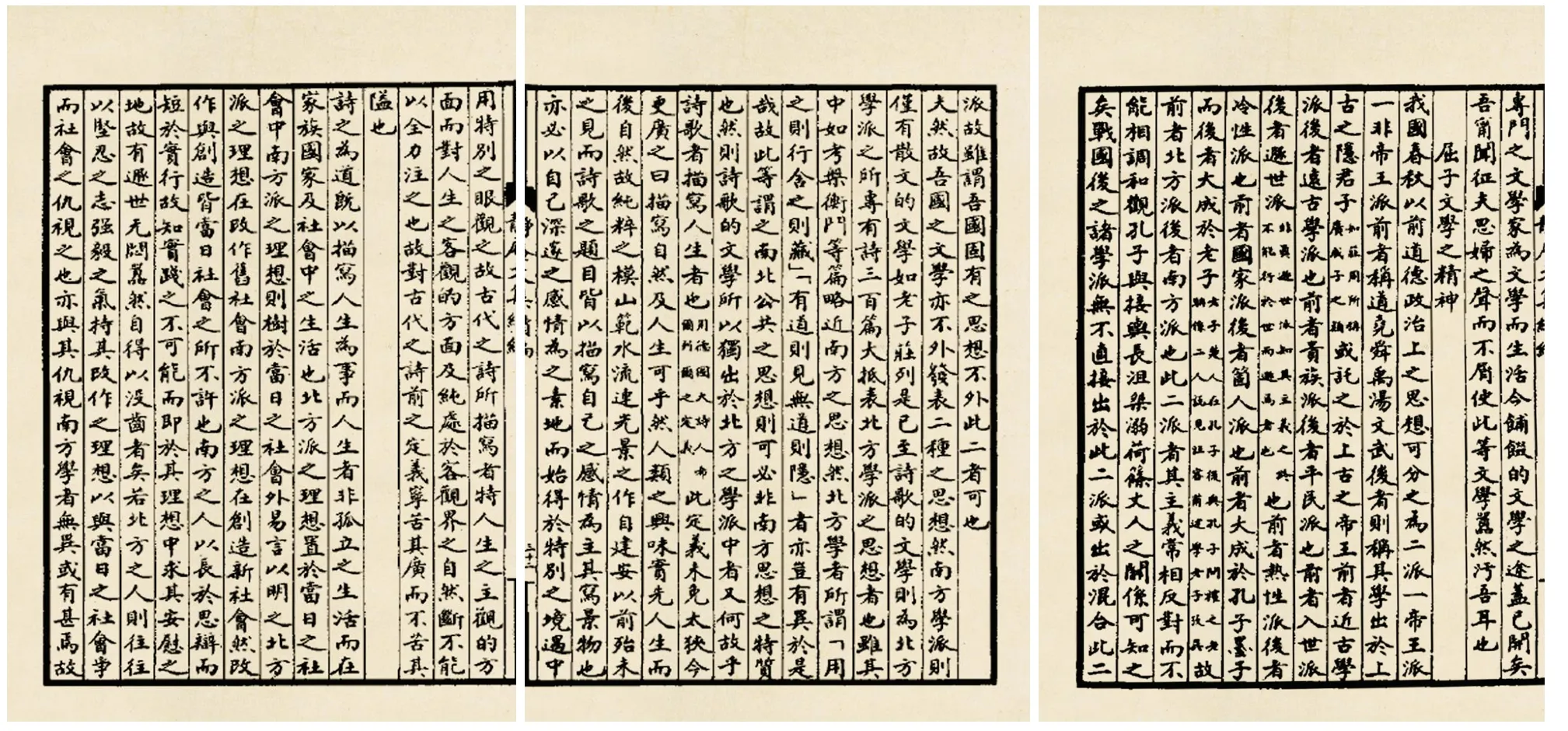

《静安文集续编·屈子文学之精》

照此就不难理解,在看似与时局无甚关联的文学或“集部”之学的研究中,实在同样贯彻上述的“源问题”思考。倘对主导王国维学述的基本“源问题”未有察觉,便容易对他的一些文学研究著述作纯文学研究看待,如此,读者便未能理解作者在文学问题背后所寄托的更宏大的文明问题,错过王国维高远精微之用心。《屈子文学之精神》一文并不长,但显然也在文学问题上倾注了对古今文明交变、争持的思索。

《屈子文学之精神》①参见王国维《屈子文学之精神》,《王国维集》第一册,周锡山编校,北京:中国社会科学版出版社,2008年,第27-30页。以下凡引该篇仅随文注页码。从文学史上评价屈原文学的特殊性。首先,对于文学史的分析,王国维沿用了南北分殊的分析框架,指出“吾国之文学,亦不外发表二种之思想”(页27),此“二种之思想”,便是北方学派的文学思想与南方学派的文学思想。屈原乃“南人而学北方之学者”(页29),故南方之学与北方之学都集汇于屈原一身,屈原兼负南北派之学,其文学创作亦集汇南方文学精神与北方文学精神于一体。在屈原那里,南北精神呈现出某种融构。然而,南北精神的差异,在王国维看来,实可深入到“家族、国家及社会中之生活”(页28),可包含、引申到关于文明社会制度之态度:

我国春秋以前,道德政治上之思想,可分之为二派:一帝王派,一非帝王派。前者称道尧、舜、禹、汤、文、武,后者则称其学出于上古之隐君子,或托之于上古之帝王。前者近古学派,后者远古学派也。前者贵族派,后者平民派也。前者入世派,后者遁世派也。前者热性派,后者冷性派也。前者国家派,后者个人派也。前者大成于孔子、墨子,而后者大成于老子。故前者北方派,后者南方派也。此二派者,其主义常相反对,而不能相调和。(页27)

由于南方学派信奉的“主义”属非帝王的、平民的与个人的“主义”,故“南方学派之思想,本与当时封建贵族之制度不能相容”(页29),而北方学派之思想,则与此封建贵族的旧制度相容。所以原则上北方学派常称道圣王,而南方学派不好称道圣王。再者,南北学派的思想关系到对文明社会之沿革、守变的态度,王国维写道:“北方派之理想,置于当日之社会中,南方派之理想,则树于当日之社会外。易言以明之,北方派之理想,在改作旧社会;南方派之理想,在创造新社会”(页28)。关于社会制度之革变、沿守的问题于此又再出现。这意味着在对南北思想的差异与融汇的思考中,王国维大概同样注入了关于“旧邦新命”的通变、正变问题的关切。事实上,对南北思想差异的描述中,王国维使用的诸如“贵族派”、“平民派”、“国家派”、“个人派”、“帝王派”、“非帝王派”一类措辞,本不属传统学问里的事物,都是接受西方文化启蒙后才产生和意识到的概念,这样事物与概念的对举充满了当时中西古今文明政制之争的色彩,显然,王国维探讨的虽是春秋以前的“道德政治上之思想”,但问题意向早已接通入近代中国的历史场境。从这一问题意向出发,讨论屈原及其文学创作中的南北思想交融问题,便也交织着传统道德政治文明的进退守变问题,不难被进一步引向古今新旧文明事物与概念的交互融汇问题。

屈原文学在文学发展史上占有创变开新的地位,“彼之丰富之想象力,实与庄、列为近。《天问》、《远游》凿空之谈,求女谬悠之语,庄语之不足,而继之以谐,于是思想之游戏,更为自由矣。变《三百篇》之体,而为长句,变短什而为长篇,于是感情之发表,更为宛转矣。此皆古代北方文学之所未有,而其端自屈子开之”(页29)。对屈原文学新变的描述(比如“自由”),也令人不禁联想起近代新派文学的文论主张;在《宋元戏曲考》,王国维将《楚辞》看作与元剧一样,是在我国文学中“于新文体中自由使用新言语”的,①王国维《宋元戏曲考》,《王国维集》第三册,周锡山编校,北京:中国社会科学版出版社,2008年,第82页。这样的表述使得《楚辞》跟近代兴起的“新文学”概念相靠拢了。王国维对屈原文学新变的思考,看来也渗透了对近代新旧文学的思考,总之,是在借考察古代的文学新变来思量眼下所遭逢的文学新变事件。

屈原固然是以南方精神的注入促成了北方古代文学的新变,但是其文学人格的胸襟与根底仍是北方的,是由北方文学的性格襟抱来驱运、驾驭此南方文学精神的注入:“然所以驱使想象而成此大文学者,实由其北方之肫挚的性格”(页29),“其中之想象的原质,亦须有肫挚之感情,为之素地,而后此原质乃显”(页30)。可见,在屈原及其文学作品之中,南北精神的融构主以以北驭南、北方精神驱使南方精神,南方精神在北方精神的素地与根底中开发新机,屈原文学促成的北方传统文学之变,是在持守传统中实现的新变,因此我们不难发现,屈原文学里既有个人精神想象的自由发表,但也仍然在推宗圣王(“犹称重华、汤、禹”的贵族派、帝王派)、心怀国政(“其于国家既同累世之休戚”的国家派),与“当时封建贵族之制度”相容,乃深怀北方之感情与心志。由此不难察觉,通过展现屈原文学的北南通变与融和,王国维也试图展现出中国传统道德政治文明机体进行持旧开新的一种方式和可能性。王国维的文学论述中果然深远包含着关怀文明新旧立法的大问题。

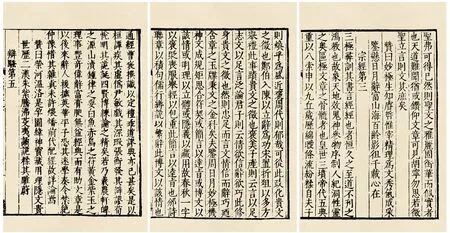

《文心雕龙·辨骚》(敦煌唐写本)

屈原在古代文学史上占有革旧开新的特殊地位,关涉到北方传统文学精神在面对南方文学精神的注入时如何自我持守与自我转化,处于文学史迁变阶段的这一特殊性,致使屈原文学受到王国维的特别关注,这与他关注殷周之际的文化制度之迁变有着一致的动机。对历史上某些曾有的迁变事件进行考察(例如审辨秦汉、隋唐的制度嬗变),是基于对近代中国遭遇的中西古今新旧之革变关头的回应,所以在这一时期的文明史、制度史的史学研究中,有一种尤其关注历史上外来文明建制入华、与华土本有的传统文明建制相交遇、相碰撞的史学研究趣味,如审辨佛教、基督教、伊斯兰教来华时的历史境况(陈寅恪、汤用彤、陈垣等),这一类史学都非“古史辨”式客观实证的史学,而是隐含别一番文明怀抱在,因为历史上的这些外来文明形式与传统文明建制相碰撞的迁变关头,与近代中国在西洋外来文明制度的冲撞下所不得不面对的迁变境遇是近似的。对历史上“变”的先例的思考,乃是为了寻求启迪与借鉴,回应眼下遭逢的“变”的紧迫时刻。

无独有偶,与王国维对屈原文学的评价与处理方式相类似者,于我国文论史上可以追溯到南朝刘勰的《文心雕龙》。刘勰同样身逢正统儒教文明的历史变动,这主要体现在学人群体对“文”的理解出现了分化与裂变:传统学人普遍积极担待起儒家政教文明的淑世关怀,学人为“文”就自然不离“文明”之“文”的抱负,但在汉魏六朝政世动荡的时期,儒家政教体系亦趋于式微,文道两分的格局随之出现,“文”乘机开始了自身之独立发展、展现自身独立价值品质的道路,于是所谓“文学自觉”便应运而起。①“文”便从“文明”之“文”摆脱出来而向纯文章学意义上的“文”转变,知识精英相应从担负“文明”的为“文”向敷衍辞藻、经营音韵的纯文章学之“文”的写作转型。刘勰著述《文心雕龙》,既响应、亦试图端正这一文变事件,他设法在传统文明之“文”的含义中转建出一种文章学意义上之“文”,同时兼顾融汇两种意义的“文”。在《辨骚》,刘勰明确以屈骚文学为新变文学的代表,所谓“变乎骚”(《序志》)的说法,直以屈赋为开启文变的关隘。与王国维相同,刘勰对于开启新变的屈骚文学,也是坚持以传统文学来加以驾驭、驱使(《辨骚》所说“凭轼以倚雅颂,悬辔以驭楚篇”),其实就相当于以北方代表的经学文学传统为本体与根底(“本乎道”、“体乎经”)来驱使南方代表的新变文学潮流,南北和合,以北驭南。“《文心雕龙》学”的汪春泓前辈恰恰就从南北文学精神的分殊与融汇这一分析框架出发,从文学史上评价刘勰对文学新变作出南北结合、以北驭南的规导与立法的,②参汪春泓《文心雕龙的传播与影响》,北京:学苑出版社,2002年,“《文心雕龙》之产生的文学史背景”一节。这无意中使《文心雕龙》对屈骚新变文学的整体态度跟王国维的《屈子文学之精神》更显不谋而合。

二、在王国维与刘永济之间看《文心雕龙》的文学正变观

王国维关注屈子文学,关注其作为文学新变的转折点,也关注北方文学精神传统在其中如何沿革嬗变,王国维对屈原新变文学的基本观点与刘勰《文心雕龙》“辨骚”的态度无疑可互相发明和对照。进而,引申《文心雕龙》的文学正变观,有可能进一步接通入王国维对文变的关注,从而就像探讨文变问题可以交织上王国维对近代中国的文明沿革守变之问题的思量,探讨《文心雕龙》中的文变论也可以把《文心雕龙》学转接进古今文明之争中沿革守变的问题域。《屈子文学之精神》提示了《辨骚》乃至《文心雕龙》本身可获得一个超逾文学理论的观照,这能为《文心雕龙》学开出一个更开阔的研究视野。实际上,《文心雕龙》学的老前辈刘永济,便携带这一文明关怀来介入《文心雕龙》研究,这为刘永济先生的“龙学”披上独特的色调。

在王国维与刘永济之间,存在一个重要媒介能桥接起二人,此媒介就是《学衡》。《学衡》是近代主张文化保守论之学人群体的思想重镇,以此更形成一个号称“《学衡》派”的学人阵营,与主张激进西化的学人群体构成针锋相对之势。《学衡》一度对追随西方现代思想启蒙的胡适口诛笔伐,以至被胡适讥为“学骂”。近代的中国知识界百家争鸣,其中尊守以民族传统文明为本位、关怀传统文明之承旧开新的一批“文化保守主义”学人,即便不属“《学衡》派”的学人,亦大多与《学衡》过从甚密。当时王与刘均参与到《学衡》中发表过文章,与《学衡》“文化保守主义”的立场宗旨颇有亲缘关系,而刘永济献功于《文心雕龙》研究,是否也把这种“文化保守主义”的文明关怀也带入到对“龙学”中呢,一如王国维也将这一关怀与问题意向带入到《屈子文学之精神》《宋元戏曲考》这类文学研究的撰述之中?

刘永济《文心雕龙校释》一著初由正中书局梓于一九四八年,一九六二年中华书局重印。一九四八年在时间上离新文化运动时期的“《学衡》派”往迹已属遥远,但是其“文化保守主义”的学术襟抱及关切,却未必随年岁而消逝。《校释》专发刘勰承托儒教文明正统之儒士用心,极为深切著明,在刘的解释下,写作《文心雕龙》的刘勰俨然成为一名志在保守儒教文明道统的儒士。刘对《文心雕龙》一书性质的界定,以抉发刘勰这一儒士“文心”为准的,尽力凸出其儒家“子书”的性质。《文心雕龙》虽貌为集书,但在著书立意上,根据《序志篇》,“则其自许将羽翼经典,于经注家外,别立一帜,专论文章,其意义殆已超出诗文评之上而成为一家之言,与诸子著书之意相同矣”,“彦和之作此书,既以子书自许,凡子书皆有其对于时政、世风之批评,皆可见作者本人之学术思想,故彦和此书亦有匡救时弊之意,不特有斯文将丧之惧,实怀有神州陆沉之忧”①“不特有斯文将丧之惧,实怀有神州陆沉之忧”二句,于《校释》1962年老版中有而于2010年新版中缺。,“彦和从文学之浮靡推及当时士大夫风尚之颓废与时政之隳驰,实怀亡国之惧,故其论文必注重作者品格之高下与政治之得失。按其实质,名为一子,允无愧色”。②刘永济《文心雕龙校释(附征引文录)》,北京:中华书局,2010年,第1-2、189、1、175 页。显然,刘对《文心雕龙》的理解,已超逾纯文论的、文章学的对待,直视为一部儒家“子书”:

(彦和)眼见国家日趋危亡,世风日趋浇薄,文学日入于浮靡之途,皆由文与道相离所致,而曾无一人觉察,心怀恐惧,思所以挽救之而无权位,故愤而著书。所以他这部书虽则是专谈文学理论,虽则是总结以往文学的经验,虽则是评骘以往作家的优劣,然而可说是一部救世的经典著作,是一部诸子著述。③刘永济《文心雕龙校释(附征引文录)》,北京:中华书局,2010年,第1-2、189、1、175 页。

刘永济指出,刘勰慨惧于正统儒教文化机体内“文与道相离”的文明危机,其所谓“救世”之作,系指刘勰对国家文明体统之残缺的“恐惧”,遂思保守之、“挽救之”。可见刘勰著书的关怀所在不囿于“文学”的、而实在于“文明”的。

刘永济强调《文心雕龙》“以子书自许”,④刘永济《文心雕龙校释(附征引文录)》,北京:中华书局,2010年,第1-2、189、1、175 页。并为古代目录书竟置《文心雕龙》入集部、“以其书与宋明诗话为类”、“以文士目舍人”的做法抱不平。⑤刘永济《文心雕龙校释(附征引文录)》,北京:中华书局,2010年,第1-2、189、1、175 页。刘永济意欲把《文心雕龙》从集书提格为子书。日后,王更生为台湾“龙学”研究界强烈注入儒家文明视野,就在一定程度上受益于前人刘永济。

在《校释》中刘永济的“文化保守主义”怀抱显然有迹可循;这一怀抱从近代以降因袭而来,具有时代历史的烙印。对刘勰文论所含尊道心志的把握,有意无意寄托了刘永济本人类似的慨惧与襟怀,其感慨之深,自非虚发,非纯为客观论理之说,若非对儒家文明之道统同怀关切,实不能表此同情与共鸣。

王国维当然不是治“龙学”的,但就文论取向上仍然可与刘永济进行有意义的比照。刘与王同在各自的文论研究中流露出近代学人“文化保守主义”的精神操守,但就具体的关切点而言,二人又有不同。王国维透过对屈原文学精神的论析,主要着眼于文学史上的革变,进而从革变上鉴戒传统文明制度精神的通变问题;而刘永济的“龙学”研究则着眼于守正,从守正上关切文明道统遭变之际的持守问题,对文道一体的统绪加以强调。无论是从守正一端抑或侧重从通变一端发论,刘永济和王国维都是立足于“文化保守”的精神基础,前者是在变势中强调不失正,后者是在持正中思考如何面对革变,关注点不一,然其“文化保守”的原则是同一的。

至于刘勰《辨骚》本身实兼有两重意涵:一方面确实保持着“翼圣宗经”的文论主导,认为应当视尊道宗经为本,以驾驭骚变文学;但另一方面又高度评价屈骚文学取得的文学新成就,并积极拥抱屈骚文学所引领的新变时流。因此,刘勰本来的态度是在守正与通变之间来评论屈骚文学,并非仅执一端。刘与王的两种关注点实则均为刘勰所兼顾,将《辨骚》表达的文学正变观置于刘永济《校释》与王国维《屈子文学之精神》之间的“文化保守主义”场域中进行对话,《文心雕龙》学便也无形中被置入于近代传统文明正变问题的场域中,就刘、王的例子来看,介入“龙学”而同时为古今文明正变的思考提供契机、启示与借鉴,决不是不可能的。

三、刘勰的文学“经-权”通变论及其启示

借治古学来寄托今人更远大迫切的文明立法关怀,在晚清以降的近代中国学术中可以说呈现为一道广泛的景观。在治古之经学、子学、史学、乃至文学里,都可以满足这一类深邃的寄托。寄托对传统文明如何在新的历史时势中行经权正变、持旧开新之遥思,可以通过追踪、察看历史上曾有的文化社会制度之权变先例,而寻得借鉴和启发,这有助于矫正对“变”抱有的不恰当的期许。刘勰《文心雕龙》所处理的便是文学史上影响深远的文变转捩,它关系到一种新的“文”之观念的兴起,即“文学自觉”,这一文变必然对传统的“文”的理解造成撼动,刘勰是如何审理这一场文变事件的,其在正变之间如何操持,这一切都同样可与上述一种远大的寄托重叠。

刘勰在文学古今正变之间具体如何操持的?

《文心雕龙·宗经》

刘勰在《时序篇》里对待文章变化本身的态度是肯定的,《通变篇》赞语明确说“文律运周,日新其业”,文章风格变化是必然之事,而且不变反倒是不妙的,因为“变则可久”,要有变化,文章气数才不致穷尽。故而应当积极回应文章变化的趋势,“趋时必果,乘机无怯”。对“变”本身,刘勰表示认可,他决不是顽固保守的复古论者。关键在于,应该如何理解“变”。“离本”的“变”或“竞今疏古”的“变”是否可取?《通变篇》论述道:

名理有常,体必资于故实。通变无方,数必酌于新声。故能骋无穷之路,饮不竭之源。然绠短者衔渴,足疲者辍涂。非文理之数尽,乃通变之术疏耳。

单从“变”的角度看,法古也是必需的。世代交移,文章迁变固然可以“骋无穷之路”,但新变并非无源之水无本之木,其前提是取资于“不竭之源”,否则底子单薄,就像“绠短者”无法持续有水喝,“足疲者”不得不中道而废,反倒失却变的内在支持。所有的变都必须以本源的积淀作为深厚的根基,从中索取源源不断的养分。这是“通变之术”。文章的本源在经典里,文章之变也理当饮源于经典。《宗经》称经书“根柢盘深”,能“穷高以树表,极远以启疆”,自可滋养后世文章变化长远的“无穷之路”(《宗经》称“泰山遍雨,河润千里”)。

收拢这种新变到经书源流之中,也是对新变之误入歧途进行规整的方式。站在变的立场上看,如果变而离本,往往导致文章“风昧气衰”的蜕变,新变之所以入于“讹”,便是离本而变的结果,“‘新’而不‘雅’,‘新’而失正,‘新’得过了分,便是‘讹’”。①朱自清《诗言志辨》,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第134-135页。变而失雅、失正就是堕入迷途,以致舍本逐末、有文无质:“新学之锐,则逐奇而失正,势流不反,则文体遂弊”(《定势》)。要变而不失正途,就务必保持“正末归本”(《宗经》),归宗于本源,所以《通变》说“矫讹翻浅,还宗经诰”,只有宗于经诰的新变,才不致成为衰变。

法古才能有源有本地在正途上进行新变,新而不失雅、变而不失正,端赖于在宗于经诰本源的前提下,用雅正制御新变,可见在这正变雅俗之间,其主从关系是颇明确的:刘勰固然是认可了俗尚所好之文章新声,但决非就是将传统的文章之雅与新近的文章之俗平等看齐、用作互补,而始终是用雅制俗、以经驭骚:“凭轼以倚雅颂,悬辔以驭楚篇”。

然而,要基于经典的文章精神来把握文学新尚,这必然迫使对经典文章进行适当的变通,如此传统文章才得以为新变文章张本。这关乎在用雅驭俗的原理下,如何建构宗经精神的通变结构(“经-权”结构)。有经便会有权,经权之辨说明经在必要的情况下必须去接受变通,如此才能继续维系、并继而延伸自身,以求诠释、规导新的情况。另一方面,权也不是要伤经或有害于经的尊位,“权者何?反于经然后有善者也”(《公羊传》),可见是终须“反于经”的。刘勰《辨骚》立屈骚作新变的代表,“经”通过打开缺口容纳“骚”来展开其权变,从而得以向文章学方向上之“文”、向文章学本身转接,以此涵摄、收编“骚”所代表之文变,于是“经-权”结构便也成了“经-骚”结构。

“变骚”所带来的变化是注重起文章“综缉辞采”“错比文华”(《文选序》)的“艺术性”面相。经书虽是文章的“基型、基线”,但“文学本身是含有艺术性的,在某些因素之下,文学发展到以其艺术性为主时,便会脱离文化的基型、基线”,①徐复观《中国文学精神》,上海:上海书店,2004年,第197-199页。也就是脱离经书这一“不竭之源”。在新的时代下,文章毕竟已拥有自身独立的美感价值。传统的经书文章应如何涵摄新变后的文章俗尚?刘勰为从经书源头中寻求为文章“艺术性”的面相张目,往往不惜穿凿附会,将“剖情析采”的文术论也溯本到经书之“含文”面相上去,以致附会、夸大经书的“艺术性”。然而,所谓“附会”、“夸大”,如果换一个角度看待,或许便不再是一种“错失”或“误读”,而是对宗经的某种策略性“通变”。即使经书本身的文章质地实际偏于质朴,但经过适当的变通,经书也可以向后世的文章靠拢,重要的不是受困于经书本身如何,而是经典之为经典,它具备无限的可能性,包括朝向后世文章新变的方向解释自身的可能性。循沿此种可能性延展,“经”一方面打开了缺口、开启了“骚变”之路,另一方面又返过来收编、涵摄“变骚”之“文”,以使正变相安,源流有序。师圣尊经(君子)与文章雕琢(文人)本是两种不同的心性诉求,而通变的意义,就在于正确接通两种诉求:君子当然也可以投身于、移情于文人所从事的美文丽章的制作,一个拥有内在美质的君子,也要拥有各种外表形象的美饰,从而才叫彬彬君子,卓尔出众,交之令人赏心悦目。刘勰作《文心雕龙》无疑拓展和丰富了经典及君子身文的蕴涵。

铅黛所以饰容,而盼倩生于淑姿;文采所以饰言,而辩丽本于情性。(《情采篇》)

设模以位理,拟地以置心,心定而后结音,理正而后摛藻;使文不灭质,博不溺心,正采耀乎朱蓝,间色屏于红紫,乃可谓雕琢其章,彬彬君子矣。(《情采篇》)

《情采篇》的以上教诲固然有文章学上的意义,但是,也必需注意到其中被奠于君子身文的意义。文质相济、雅俗相宜的文章学道理,由君子身文的意义作背景。盼倩淑姿一语,典出《卫风·硕人》,《论语·八佾》记述孔子与子夏说诗取义,交流君子之礼,亦演此语。彬彬君子一语,出《论语·雍也》,为孔子授以君子修身之道。《情采篇》本言作文敷章,却取典君子修身,可见文章纵使雕琢,仍不出君子身文围范。只是在新的环境“文”的意义改变了,“文”意味着文人写作文章以及写作藻韵丰盈的文章,于是乎,“文质彬彬”的意义也随之扩展、改变,故刘勰称“雕琢其章,彬彬君子”。可以看到,文章学意义上的文质相济正是从君子身文上取得义源,反过来看,君子修身的身文也朝着文章写作的方向转生出文章学的意义。基于“文质彬彬,然后君子”的原理,系意指“文质彬彬”的信念经过权变和转换,可在保证原先君子文质观的前提下,从“文”的一端来踵事增华,照样能涵摄“骚变”以降的文章新风。二者殊途而同归。君子可与道,亦当可与权。在文人作家的文学时代里,君子尊圣宗经,但也能朝着文人作家身位的方向权变,君子作为君子仍然可以跟文人一道从事文章的精思妙构。君子与纯文士和而不同。

“经-权”(“经-骚”)结构的建立与展开,让刘勰在文学的正变源流之间操持融通。在“宗经”的前提下,“经”得以向着文章学取义上之“文”、向着文章学本身转通,藉此,刘勰才得以放手沿着文章新变之流,去进行“论文叙笔”和“剖情析采”。

刘勰关于文学正变的经权论,对于如何看待传统文化的经权正变富有积极启发,怎样开发和引申此种启发,却是个超越一般意义上的“龙学”与文论的课题。重要的是,“龙学”研究无疑拥有织入此一课题的内在可能,获取一种超越文学理论的介入方式,在这方面,刘永济、王更生等实已导夫先路,他们带着民族传统文明的关怀切入,使刘勰文论本有的文明视域得到彰显,并将它带入论者眼下的文明问题语境中。这不失为对“龙学”探究的一种合理展望。