校园污水处理自主实验探究

饶怡璇 杨瑾 刘慧龙

【摘要】实地调查校园污水,了解校园水质污染的分布情况,提出具体解决和治理方案。通过自主设计实验方案的方式,激发学生自主学习思考能力和实验积极性,提高学生综合素质。

【关键词】方案设计 污水处理 自主实验

【基金项目】1.武汉大学实验技术项目:电气浮-絮凝及电氧化还原一体化实验系统研制(项目号:600400009);2.武汉大学2017年开放实验项目。

【中图分类号】G64 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2018)43-0209-02

概述

目前,大多数高等院校的实验教学都是首先由任课教师编写好实验指导书,提前分组做好各项实验准备工作,开始时讲述实验原理和注意事项,学生根据既定的实验方案和步骤完成实验操作,整个实验过程类似一种验证性试验。此方法在一定程度上提高了学生的动手能力和对仪器的了解,但极大的限制了学生自主创新和自由发散的思维,这对培养高素质人才的帮助极其有限。

以学生为主体的校园污水处理工艺方案设计及动态模拟实验是由学生自主开展的一项开放实验项目。实地调查、前期准备、方案设计、运行操作等过程由学生自主独立完成,教师起辅导协助作用,成员以环境科学与工程专业的高年级本科生为主。由于武汉高校的区域化、集聚化特点,使得武漢大学校园污水处理工艺方案设计及动态模拟实验更具有学习和借鉴的意义。

1.校园内污水状况调查及工作程序

经调查,武汉大学排放污水主要包括日常生活污水、相关实验污水、某些专业实习生产设备排放的污水。通过实地走访调查确定具体的污水采样点,以及针对污水特性设计处理方案。具体工作程序如下:

1.1.团队人员招募

2017年2月底在全校范围内跨专业召集对环境方向实验感兴趣的成员。实召18人,人员分布为:2014级本科生7人、2015级5人、2016级6人,由专业知识更扎实的14级本科生牵头,负责整个实验的设计安排工作,15级、16级学生进行观摩、学习及简单的实验操作。指导老师2人,主要负责实验指导及监督。

1.2.污水排放调查

确定调查对象。重点调查学校信息学部、文理学部和工学部的各大食堂的污水的排放情况调查,记录污水的颜色、气味、温度、及周边其它影响水质的因素。经过实地调查后,根据排污口是否方便取样、排出污水污染物质的含量、是否方便布置采样点等因素最后确定两个食堂排水为采样水源。

1.3.自主设计方案

根据食堂废水含有的污染物,确定实验方案。包括采样点选定的范围、水样处理系统确定。实验从5月6日开始,每周六开展一天实验,持续5周。

根据往年实地调查记录及省环境监测站监测资料,并结合校园内食堂污水排放情况,采取活性污泥法中经典生物处理方法进行污水的处理。

实验人员分为三个小组,一组负责具体实验方案设计,实验设计后由老师指导完善实验方案;一组负责污水采样收集,本组成员又分为两组,前往两个采样点进行采样;另一组主要负责污水指标的检测及污水处理实验的运行。

1.4.污水采样与实验

采样频率为每周一次,根据之前调查的结果确定采样时间为10:00-10:30,此时正处于食堂制作饭菜的时间,时间过早废水主要为洗菜水,有机质含量少,时间过晚废水主要为洗碗水,洗涤剂含量较高。采样时做好地点、时间的相关记录并在水样容器上贴好标签。

水样采回实验室,组装调试实验系统,实验系统处理流程为:酸化-曝气氧化-絮凝沉淀-竖流沉淀。

首先测量原样的浊度和pH值,测完密封以备生物处理。对于污水状况调查主要指标有温度、色度、嗅味、固体残渣、COD、BOD、pH、植物营养元素等等。具体实验步骤在4.1中进行介绍。

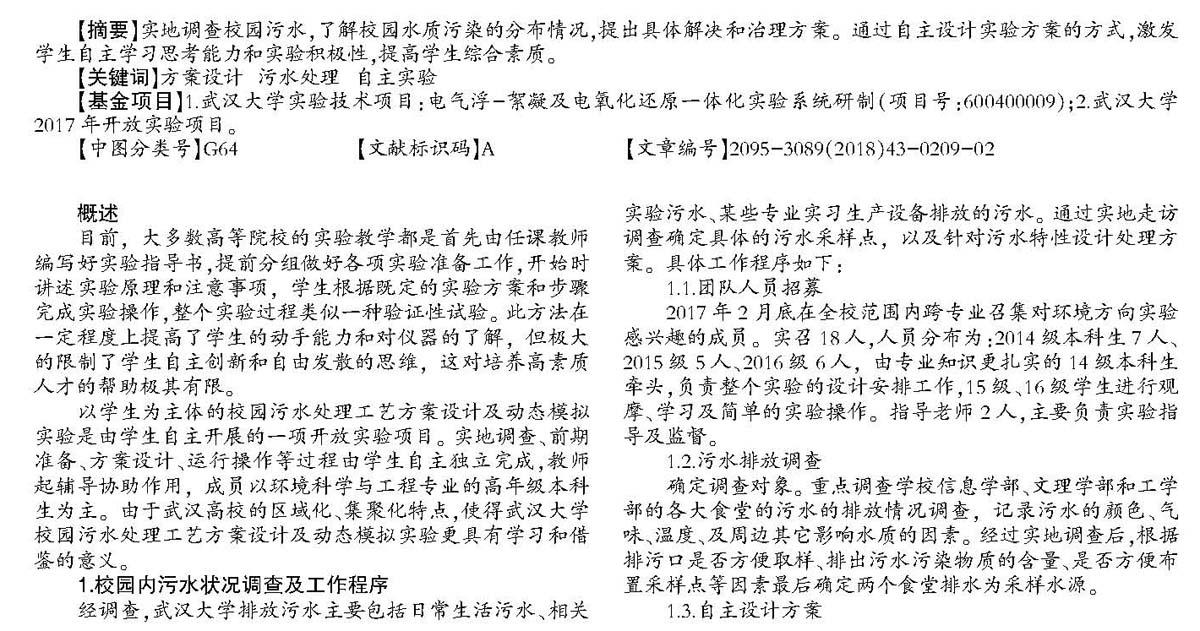

2.处理工艺及实验方案

本开放实验选取活性污泥法中经典生物处理方法,对校园食堂污水进行处理。

活性污泥是由具有活性和良好的净化污水功能的微生物及其自身代谢的残留物组成的絮状污泥,包括吸附在絮状污泥上的不可生物降解的有机物和无机物。

实验系统处理流程如图所示。

3.组装并运行实验系统

3.1实验装置

大水槽(盛放原水)、钢化玻璃材质的酸化池、曝气池、机械絮凝池、竖流式沉淀池、小水槽(出水)、橡皮软管若干、小型水泵两只、小型真空泵一只、止水夹若干。

3.2实验流程

(1)按照流程图组装实验系统,先用清水进行试验,检验实验系统有无漏水现象,若有纰漏及时做出调整。

(2)待实验系统确认无误,往酸化池、曝气池中分别加入适量的活性污泥,并逐渐提高大水槽中原水比例,最终达到100%。此举是对活性污泥进行驯化,使微生物逐渐适应新的生活条件,逐步达到对食堂废水所要求的满负荷及很高的处理效率。驯化过程中,能适应新条件的微生物得到发展,不能适应的微生物被逐渐淘汰

(3)驯化过程中应根据微生物需要加入养料。为了缩短培养驯化时间,可将培养、驯化两阶段合并起来进行。根据实验条件,刚开始运行速度0.2L/h,逐渐减小到0.1L/h。

(4)待系统稳定运行后,分别取运行3、5、10天后的出水作为测试样品,检测各项指标。

4.实验结果

本实验检测原水pH、浊度、COD以及BOD5、曝气池生物相镜检、及处理后出水pH、浊度、COD以及BOD。

4.1实验步骤

4.1.1水样的预处理

(1)水样的pH 值调节,用盐酸或氢氧化钠稀溶液调节至近于7。

(2)放置1-2h,消除水样中游离氯。

4.1.2水质指标测定

pH采用pH计测定, 浊度采用浊度仪测定,COD测定采用HACH微回流COD测定方法BOD5采用标准分析法结合溶解氧溶氧仪(YSI55型)测定,方法如下:

配制稀释水到10升下口瓶,并曝气至氧饱和,并测定溶解氧浓度,以1/5CODcr值为稀释比将水样稀释,以虹吸法分装入3个碘量瓶,分别为1瓶稀释水和2瓶水样。其中1瓶稀释水和1瓶水样置于培养箱20℃培养5天,另1瓶水样用溶解氧仪(YSI55型)测定初始溶解氧。取出培养5天后的稀释水和水样用溶解氧仪(YSI55型)测定剩余溶解氧。

计算: BOD5 (mg/L)=[(D1-D2)-(B1-B2)f1]/ f2

式中:

D1——水样在培养前的溶解氧浓度(mg/L);

D2——水样经培养后,剩余溶解氧浓度(mg/L);

B1——稀释水(或接种稀释水)在培养前的溶解氧浓度(mg/L);

B2——稀释水(或接种稀释水)在培养后的溶解氧浓度(mg/L);

f1——稀释水(或接种稀释水)在培养液中所占比例;

f2——水样在培养液中所占比例。

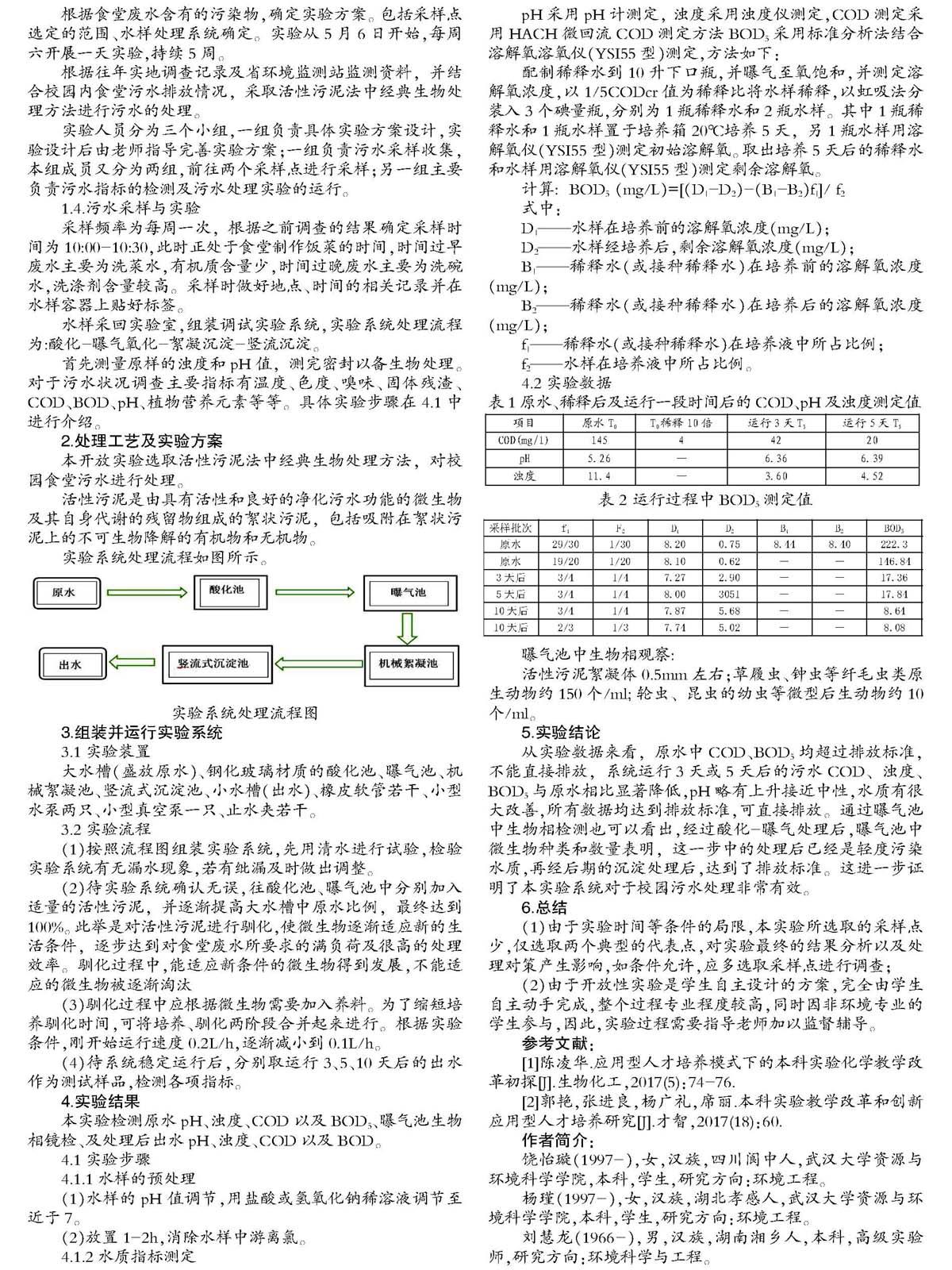

4.2实验数据

曝气池中生物相观察:

活性污泥絮凝体0.5mm左右;草履虫、钟虫等纤毛虫类原生动物约150个/ml; 轮虫、昆虫的幼虫等微型后生动物约10个/ml。

5.实验结论

从实验数据来看,原水中COD、BOD5均超过排放标准,不能直接排放,系统运行3天或5天后的污水COD、浊度、BOD5与原水相比显著降低,pH略有上升接近中性,水质有很大改善,所有数据均达到排放标准,可直接排放。通过曝气池中生物相检测也可以看出,经过酸化-曝气处理后,曝气池中微生物种类和数量表明,这一步中的处理后已经是轻度污染水质,再经后期的沉淀处理后,达到了排放标准。这进一步证明了本实验系统对于校园污水处理非常有效。

6.总结

(1)由于实验时间等条件的局限,本实验所选取的采样点少,仅选取两个典型的代表点,对实验最终的结果分析以及处理对策产生影响,如条件允许,应多选取采样点进行调查;

(2)由于开放性实验是学生自主设计的方案,完全由学生自主动手完成,整个过程专业程度较高,同时因非环境专业的学生参与,因此,实验过程需要指导老师加以监督辅导。

参考文献:

[1]陈凌华.应用型人才培养模式下的本科实验化学教学改革初探[J].生物化工,2017(5):74-76.

[2]郭艳,张进良,杨广礼,席丽.本科实验教学改革和创新应用型人才培养研究[J].才智,2017(18):60.

作者简介:

饒怡璇(1997-),女,汉族,四川阆中人,武汉大学资源与环境科学学院,本科,学生,研究方向:环境工程。

杨瑾(1997-),女,汉族,湖北孝感人,武汉大学资源与环境科学学院,本科,学生,研究方向:环境工程。

刘慧龙(1966-),男,汉族,湖南湘乡人,本科,高级实验师,研究方向:环境科学与工程。