多汊道潮汐通道狮子洋的纳潮量计算及演变分析

袁 菲,何 用,卢 陈,杨裕桂

(珠江水利委员会 珠江水利科学研究院,广东 广州510611)

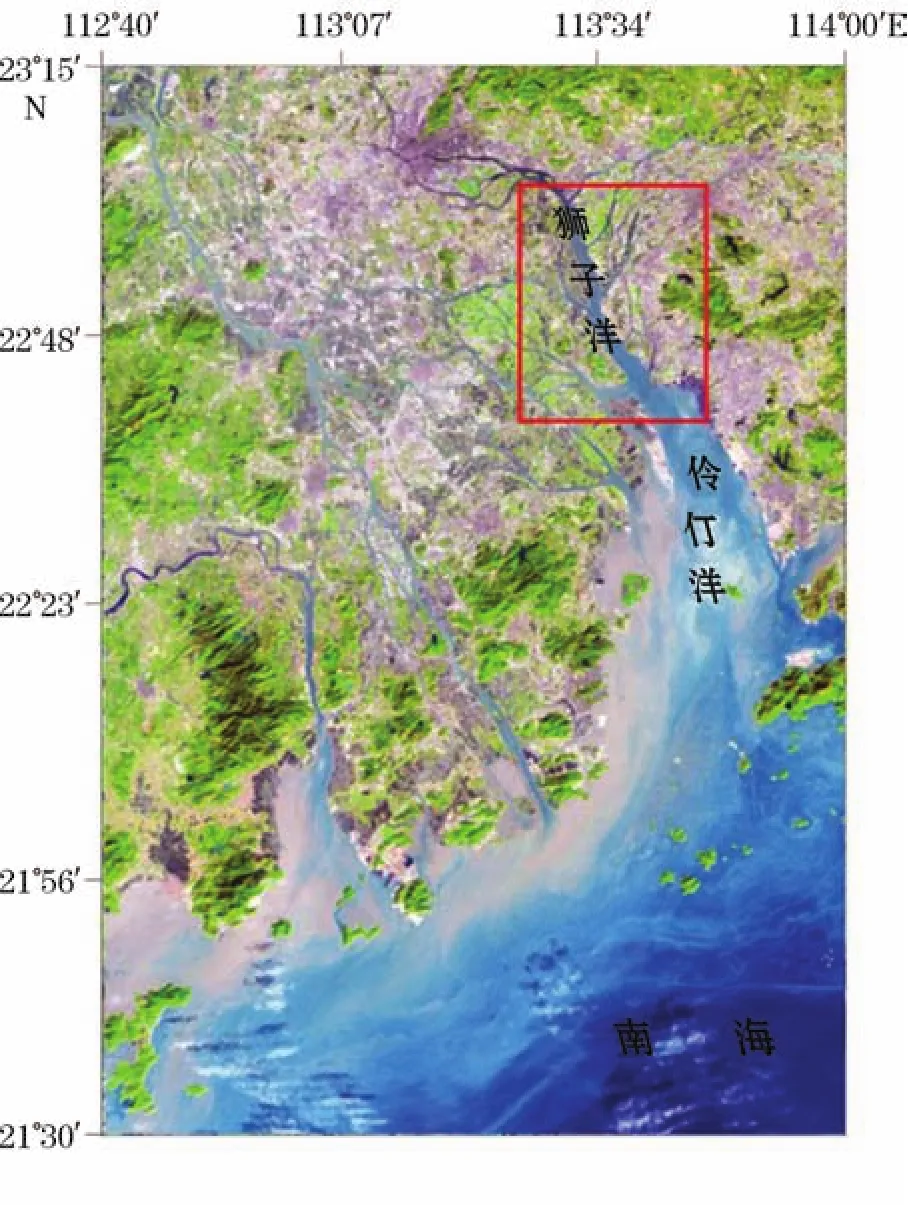

狮子洋为珠江河残留古海湾的一部分,习惯上称黄埔至虎门间的珠江河段为狮子洋水道,其承纳整个东江网河区来水、流溪河和部分北江来水,也是伶仃洋上溯潮流的重要通道。狮子洋水道的动力环境介于潮汐汊道和河口湾之间,承担着河口地区泄洪、纳潮及排涝等重任。20世纪90年代以来,狮子洋受航道疏浚、人工采砂等人类活动影响,地形发生非自然过程的“异变”,必然引起潮流动力改变,影响其纳潮功能。研究狮子洋水域的纳潮量变化,对于了解潮汐通道的盛衰及淤积情况,保障河口防洪和航运功能具有重要意义。

目前,关于海湾纳潮量的计算,一种方法是直接利用流量观测设备在封闭湾口进行周期性的连续走航观测,通过观测的湾口流量直接计算海湾的纳潮量[1-2]。对于狮子洋而言,其平面形态复杂,上下游共有8个主要潮汐汊道口,同步观测汊口的流量需耗费大量人力物力。另一种方法是通过潮差、水域面积等相关资料运用计算公式间接推求纳潮量[3-8],目前的研究对象多集中于半封闭型海湾,对于多汊口潮汐通道的纳潮量计算适应性如何,目前研究较少。本文分别采用直接观测法与公式法计算狮子洋纳潮量,分析纳潮量公式应用于多汊道潮汐通道的可行性,在此基础上,分析近10多a来狮子洋的纳潮量变化及其原因。

1 纳潮量计算方法

1.1 实测流量计算法

根据纳潮量的定义,即海湾高潮时所容纳的水量与低潮时所容纳的水量之差,纳潮量可表示为

式中,W1和W n分别表示高高潮和低低潮时海域所容纳的水量,令W i(i=1,…,n)表示第i时刻海域所容纳的水量,简称纳水量,于是式(1)可写为

式中,(W i-1-W i)表示海湾的逐时过水量,表明纳潮量又可以表示为高低潮期间逐时过水量的和,即一次涨、落潮过程中流入或流出的潮水量。

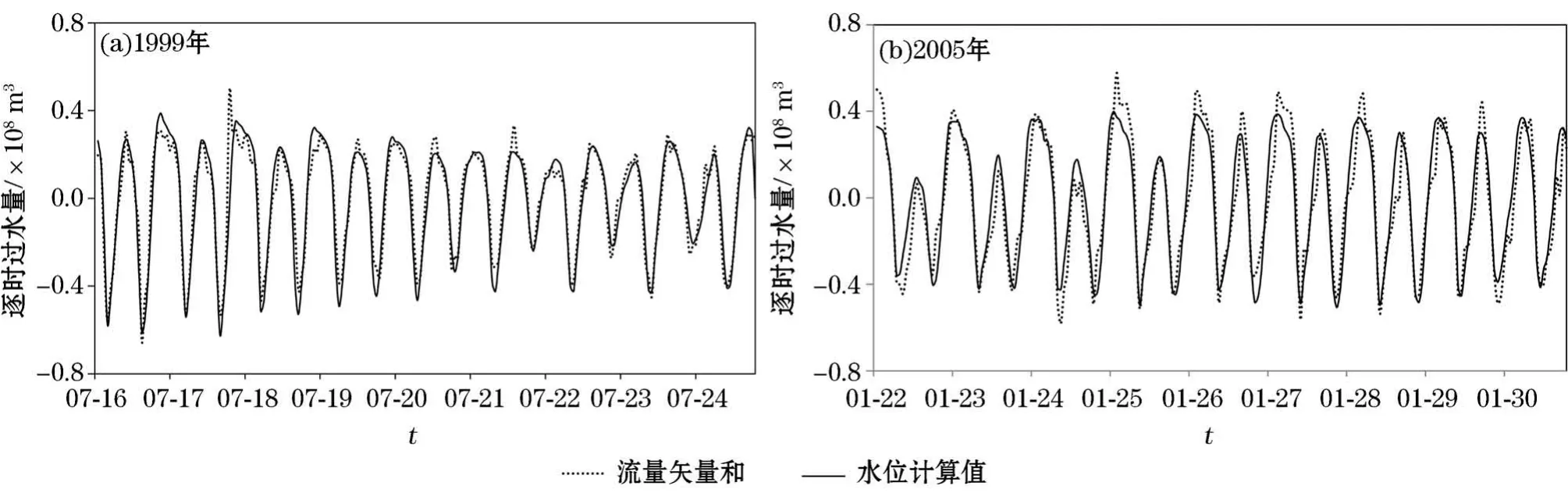

狮子洋地理位置如图1所示。狮子洋纳潮量可通过计算8个主要汊口断面大虎、大盛、黄埔左、黄埔右、泗盛围、漳澎、麻涌及三沙口在高低潮期间流量的矢量和得到。

1.2 公式法

通常情况下,纳潮量的计算可采用公式:

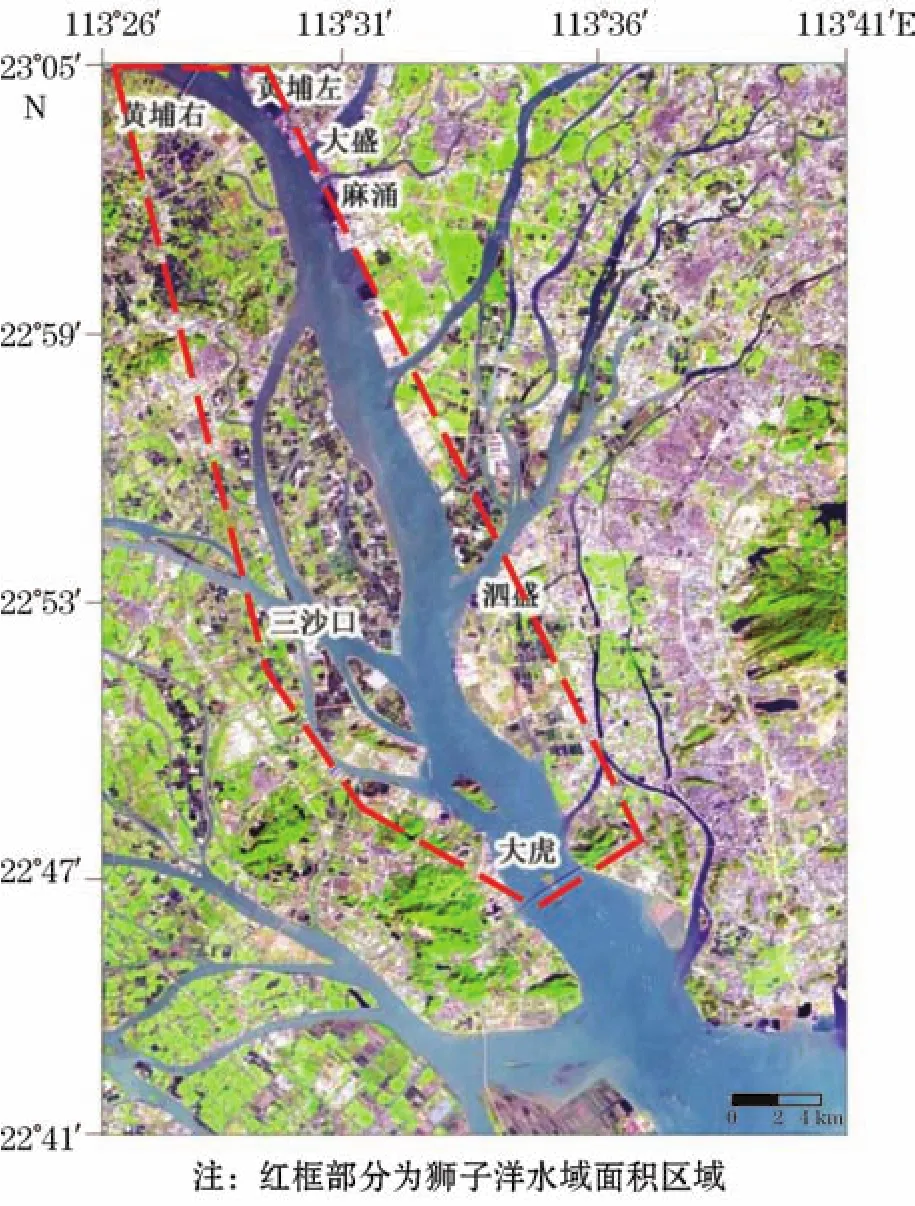

式中,S1和S2分别为高高潮和低低潮时的水域面积,H为潮差。采用这种计算方法的难点在于获得不同潮位对应的水域面积。由于狮子洋水域海图资料有限且潮边线不明确,提取不同潮位下的水域面积不易,因此本文采用提取卫星遥感信息进行潮位订正的方法估算不同潮位下的水域面积。具体方法为基于不同潮时狮子洋遥感卫星图像(图2)提取狮子洋水域面积,采用线性内插的方法进行潮位订正,用于计算任意潮位下的水域面积,即设

由图2可见狮子洋水域滩涂、水边线、周围地物都十分清晰,因此采用量算水边线包围面积的方法从卫星遥感图上提取狮子洋水域面积,为减小测量误差,采用了多次测算,求取平均值[9]。而因为狮子洋上下游水位几乎没有差异,故采用大虎断面的实测潮位资料进行计算。通过将多幅遥感图提取的水域面积S及对应时刻大虎断面潮位h带入式(4),求解未知数k和b,可获得狮子洋任意潮位下的水域面积表达式。

图1 狮子洋位置示意图Fig.1 Geographical location map of the Shiziyang channel

图2 2011-06-01狮子洋遥感卫星图像Fig.2 The satellite remote sensing image of the Shiziyang channel on June 1,2011

2 纳潮量计算与误差分析

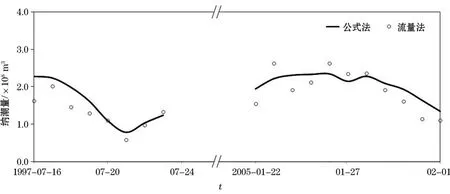

采用实测流量法计算纳潮量,流量数据取自1999年西、北江下游及其三角洲网河河道同步水文测验及2005年西、北江三角洲网河区枯水期同步水文测验及调水压咸水文监测成果,选取1999-07-16—07-24及2005-01-22—02-01狮子洋上下游8个汊口断面——大虎、大盛、黄埔左、黄埔右、泗盛围、漳澎、麻涌及三沙口的实测流量资料。采用该方法,在1999-07水文条件下,狮子洋纳潮量均值为1.51×108m3,在2005-01水文条件下,狮子洋纳潮量均值为2.09×108m3。

采用公式法计算纳潮量,将提取的2011-06-01和2013-11-29T10:00狮子洋水域面积与相应时刻大虎潮位代入式(4),确定S-h函数关系,选取数据及计算结果如表1所示。进一步采用2011-12-10T10:00卫星遥感图提取的水域面积及大虎潮位进行率定,误差在1%内,表明所选取数据及计算结果合理可信。依据求解结果,对于任意给定潮位的时刻,都可求出对应的水域面积,即

表1 公式(4)所选取数据及计算结果Table 1 The data selected for and the calculated results of the equation(4)

采用该方法,在1999-07水文条件下,狮子洋纳潮量均值为1.78×108m3;在2005-01水文条件下,纳潮量均值为2.01×108m3。计算结果见图3,公式法计算结果与实测流量计算结果相对误差分别为18%和16%。

图3 狮子洋纳潮量计算结果对比图Fig.3 Comparison of the calculated tidal prisms of the Shiziyang channel

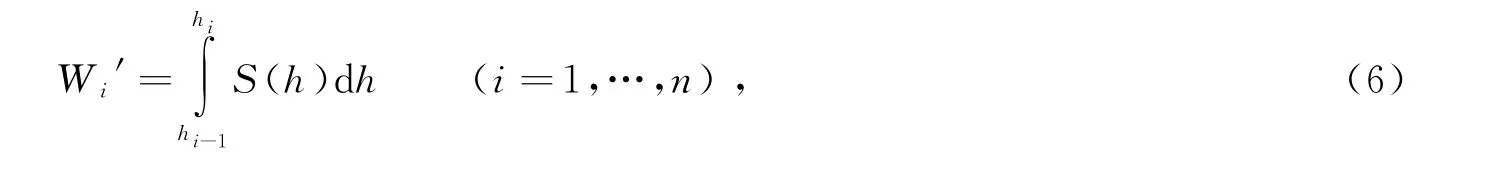

因纳潮量又可以表示为高低潮期间逐时过水量的和[10],为分析纳潮量计算公式与实测流量计算结果的误差产生原因,基于纳潮量公式法及实测流量计算理论,可以推出逐时过水量可分别表示为

或式中,h i为逐时平均潮位,S(h)为不同潮位对应的水域面积,Q ji为8个入口断面的逐时流量,两式计算结果见图4,可见计算结果基本一致,仅在涨落急时水位计算结果难以反映流量变化过程,存在较小误差。因实测流量计算结果基本能够反映狮子洋真实纳潮量,因此,认为公式法计算纳潮量的方法在狮子洋这种多汊道潮汐通道中同样适用。

图4 1999-07及2005-01狮子洋水道逐时过水量计算结果对比图Fig.4 The comparison of the water amount hourly flowing through the Shiziyang channel in July 1999 and January 2005

3 人类活动影响下狮子洋纳潮量变化

3.1 狮子洋近期人类活动

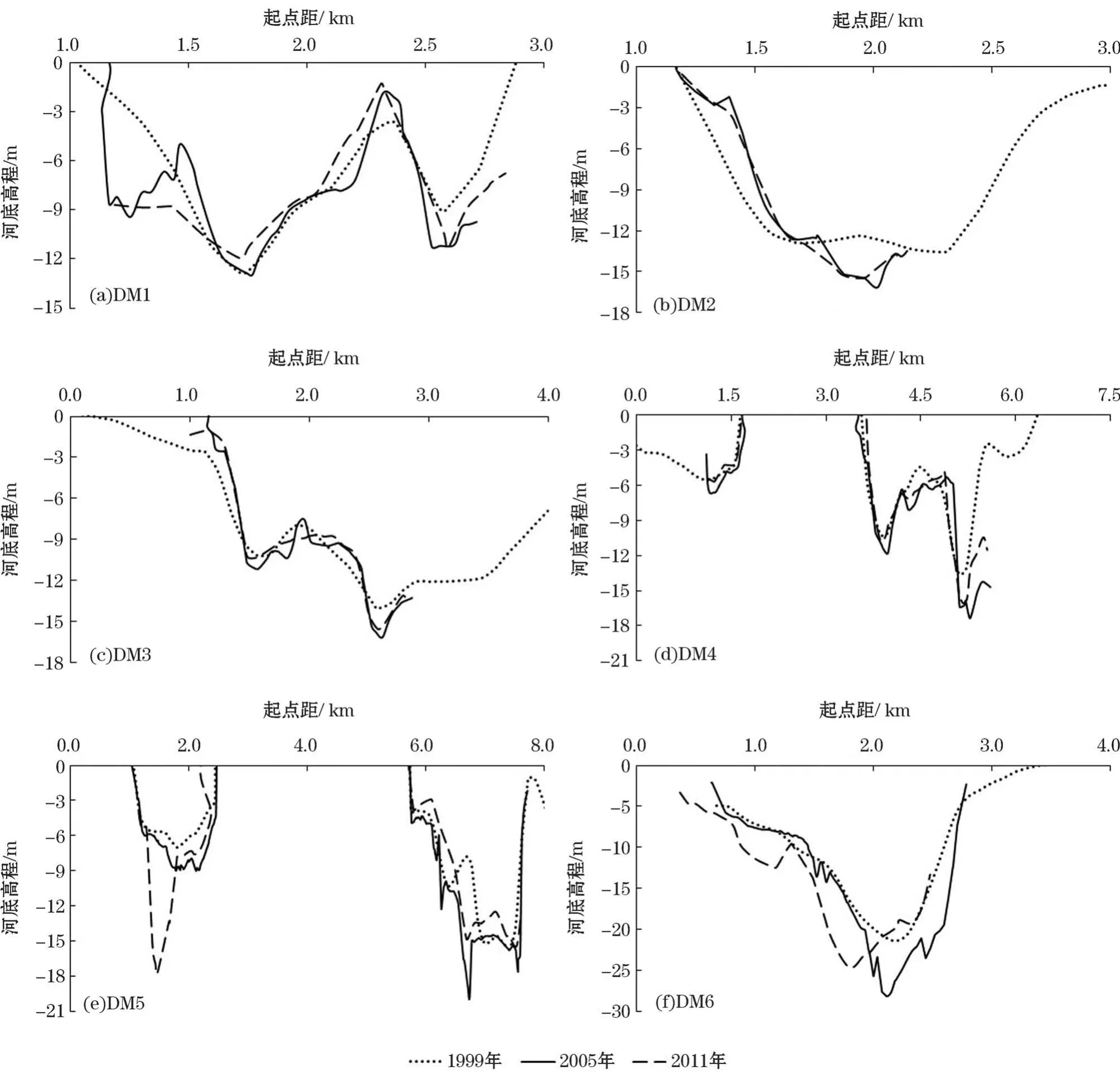

狮子洋位于广州港出海航道的北段,20世纪90年代以来,狮子洋河槽的变化受人类活动的干扰影响越来越显著:航道在1996年开始进行航道整治,且东槽临近的新沙港开始维护运行,2005年以后航道维护深度为13.5 m左右。近年来,狮子洋两岸围垦力度较小,据统计①钱树芹,刘俊勇,高秋霖,等.狮子洋水道近期河床演变规律分析.广东水利水电,2013(8):4-7.,1998—2008年,仅在东岸围垦1.29 km2,几乎可以忽略不计。为更直观地了解狮子洋断面形态变化,绘制了1999年、2005年及2011年狮子洋断面地形图,断面位置见图5,断面河底高程图如图6所示。由图可见,1999—2005年河道断面深槽显著加深,2005—2011年,断面形态基本稳定,在DM5断面西槽因采砂作用出现了异常深坑。

3.2 狮子洋纳潮量变化

图5 狮子洋断面布置图Fig.5 The position of the sections in the Shiziyang channel

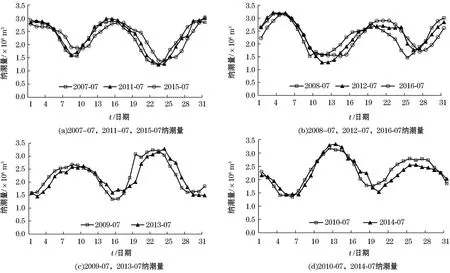

人类活动引起决定纳潮量的河道地形及潮差变化,进一步引起纳潮量改变,为进一步分析多汊道潮汐通道——狮子洋纳潮量变化,本文将已验证的传统纳潮量计算公式应用于狮子洋纳潮量的计算,基于该公式理论,采用2007—2016年共10 a的大虎站7月份潮位资料,计算狮子洋近10 a的纳潮量,计算结果见图7。由图可见,狮子洋纳潮量与潮差密切相关,具有较为明显的大小潮变化,同时具有显著的周期变化,周期为4 a。因具有这种特殊的周期性变化,所以通过对比每4 a纳潮量的均值变化来说明近10 a来狮子洋洪季纳潮量的变化,如表2所示。2007年、2011年、2015年,纳潮量先增大1.5%后减小1.2%;2008年、2012年、2016年,纳潮量亦先增大0.8%后减小2.7%;2009—2013年,纳潮量减小1.6%;2010—2014年,纳潮量减小2.0%。由此认为,狮子洋纳潮量具有4 a的周期,2007—2016年这10 a间,以2012年为界点,狮子洋纳潮量先增大后减小,且增减幅度较小,不超过3%。

图6 狮子洋断面河底高程图Fig.6 The elevation of the river bed along the sections in the Shiziyang channel

因1999年与2007年相差2个周期,而1999年缺乏7月整月数据,故采取实测07-16—24资料计算所得纳潮量与2007年同期对比,经统计,1999-07-16—24纳潮量变化趋势与2007-07同期变化一致,均值为

1.73×108m3,2007年同期为1.91×108m3,增量达10.4%,这主要是因狮子洋内航道整治,河底深槽加深,河槽体积增大所致。

表2 近10 a来狮子洋7月纳潮量均值(×108 m3)Table 2 The mean value of the tidal prism of the Shiziyang channel in July for the recent 10 years(×108 m3)

图7 近10 a来狮子洋7月纳潮量变化Fig.7 The variations of the tidal prism of the Shiziyang channel in July for the recent 10 years

4 结 语

本文以狮子洋为例探究了多汊道潮汐通道的纳潮量计算,分别采用基于直接观测的流量计算法和基于卫星遥感资料与实测潮位订正的公式法,计算狮子洋1999-07及2005-01的纳潮量。为进一步研究近年来狮子洋纳潮量变化及其原因,采用公式法计算了2007—2016年每年7月狮子洋纳潮量,结合1999—2011年地形演变特征,说明地形对纳潮量变化的影响。研究发现:

1)纳潮量计算公式不仅能用于海湾纳潮量计算,亦可用于多汊道潮汐通道的纳潮量计算,用公式法与实测流量计算狮子洋纳潮量结果误差在18%之内,误差产生的原因主要在于涨落急时段的计算结果难以反映该时段的流量真实变化过程。

2)狮子洋纳潮量具有4 a的周期变化规律。近10多a来狮子洋纳潮量的变化特征表现为:1999—2007年因航道整治,纳潮量增大约10%,2007—2012年,河势较为稳定,纳潮量小幅增大,2013—2016年纳潮量小幅减小,这也从侧面反映出2013—2016年河道有轻微淤浅的趋势。

[1] XIONG X J,HU X M,WANG G L,et al.A kind of direct observation method of storage capacity for tidal water of semiclosed bays[J].Ocean Technology,2007,26(4):17-19.熊学军,胡筱敏,王冠琳,等.半封闭海湾纳潮量的一种直接观测方法[J].海洋技术,2007,26(4):17-19.

[2] QIAO G Y,HUA F,FAN B,et al.Tidal water capacity computed from ADCP measurement at bay mouth[J].Advances in Marine Science,2008,26(3):285-291.乔贯宇,华锋,范斌,等.基于ADCP湾口测流的纳潮量计算[J].海洋科学进展,2008,26(3):285-291.

[3] WU L Y,WU Y S,SUN Y X.Remote sensing studies in Haikou Bays[J].Haiyang Xuebao,1997,19(6):56-59.吴隆业,吴永森,孙玉星.海口湾遥感研究I.纳潮量及其变化[J].海洋学报,1997,19(6):56-59.

[4] YE X M,WANG Q M,DING J,et al.Satellite remote sensing investigation and analysis on the actuality of the tidal prism of bays in the Bohai Sea[J].Hydrographic Surveying and Charting,2011,31(6):48-51.叶小敏,王其茂,丁静,等.渤海海湾纳潮量现状卫星遥感调查与分析[J].海洋测绘,2011,31(6):48-51.

[5] FANG S G,CHEN W L,CUI L Q.Analysis on evolvement of tidal prism of Lingdingyang Bay[J].Marine Environmental Science,2012,31(1):76-78.方神光,陈文龙,崔丽琴.伶仃洋水域纳潮量计算及演变分析[J].海洋环境科学,2012,31(1):76-78.

[6] YANG S L,CHEN Q M,ZHU J,et al.Computation of storage capacity for tidal water of semiclosed bays where the intertidal zone is partly embanked——Taking Jiaozhou Bay as an example[J].Marine Sciences,2003,27(8):43-47.杨世伦,陈启明,朱骏,等.半封闭海湾潮间带部分围垦后纳潮量计算的商榷——以胶州湾为例[J].海洋科学,2003,27(8):43-47.

[7] CHEN H X,HUA F,LIU N,et al.Comparison among different methods for tidal prism calculation——Neap tide of Jiaozhou Bay in autumn 2006 as an expounded example[J].Advances in Marine Science,2009,27(1):11-15.陈红霞,华锋,刘娜,等.不同方式的纳潮量计算比较——以胶州湾2006年秋季小潮为例[J].海洋科学进展,2009,27(1):11-15.

[8] WANG K,ZHANG X,CHEN Z,et al.Tidal and prism analysis of sea reclamation project in coastal bay[J].Water Resources,2015,42(5):635-651.

[9] ZHEN Q A,WU L Y,ZHANG X M,et al.A remote sensing study of Jiaozhou Bay I.Measurement of total area and coastal line[J].Oceanologia et Limnologia Sinica,1991,22(3):193-199.郑全安,吴隆业,张欣梅,等.胶州湾遥感研究——I.总水域面积和总岸线长度量算[J].海洋与湖沼,1991,22(3):193-199.

[10] ZHANG W J,CHI W Q,HU Z J,et al.Numerical study on the effect of the Jiaozhou bay bridge construction on the hydrodynamic conditions in the surrounding sea area[J].Coastal Engineering,2015,34(2):40-50.张莞君,迟万清,胡泽建,等.青岛胶州湾大桥建设对周边海域水动力环境影响的数值研究[J].海岸工程,2015,34(2):40-50.