东野圭吾和他的平行世界

驳静

东野圭吾在中国的影响力加速发酵。

第一个标志性事件发生在2013年,《白夜行》的累积销量突破100万册。很快《嫌疑人x的献身》也跑过了这条线。东野圭吾作品的销售总册数此时也超过了千万册。

但他在中国流行近10年的最高点落在了《解忧杂货店》,2014年的中文版目前已经卖出近900万册。这本书几乎称不上是“推理”,也几无“犯罪和谋杀”,事实上,以推理出道的东野圭吾,后期作品越来越难归类,也越来越以“世界作家”的身份要求自己,但无论是何种类型,他书写的人性在引起畅销式共鸣。

毕业

1985年东野圭吾获得江户川乱步奖(以下简称“乱步奖”),在颁奖后的派对上,初出茅庐的东野圭吾被很多人围观、提问,其中一个问题问的竟是他的身高,提问之人是受佐野洋之托,而这位先生本身是以“推理界身材最高的作家”自居的。

在日本这个推理小说盛行的国家里,竞争者颇多。哪怕能得个“身高之最”,也是好的。

东野圭吾懵懂中进入的正是这样一个竞争激烈的世界。1982年的一天,刚步入职场的东野在书店看到《原子炉杀人事件》,这本书刚刚获得第27届乱步奖,书后印着该奖投稿事项。“早就知道这个奖,但从不知道它的投稿办法,现在既然看到了,我就下决心一试身手了。”2006年东野在一篇发表于《ALL读物》的文章里这样回忆道。就在这天,他去文具店买了550张稿纸,第二天就开始创作了。

写到12月,稿纸上死掉的人越来越多,写出来的稿纸数量却总是凑不到350张——这是乱步奖投稿的字数下限。等到1983年1月份的截稿日期渐进,“绞尽脑汁弄出一个还算出乎意料的凶手”,东野圭吾的首部小说终于收了尾。他试图修改几个逻辑矛盾,却发现来不及了,因为,头一回写小说的这位年轻人,连草稿都没打。这部最后被他起名为《人偶之家》的处女作,表现尚可,混到了乱步奖第二轮评选。

第二年他投稿的作品则进了第三轮,也就是最终决选名单。

到了第三年,东野圭吾竟然真的拿下“乱步奖”。1985年9月,东野圭吾的“乱步奖”获奖作品《放学后》在书店上架,緊接着,他就向公司辞职,到东京租了房子,正式开始他的职业小说家生涯。也就是说,从1982年突然动念写小说,到辞职当起货真价实的职业小说家,东野圭吾只用了4年时间。如同他自己所预测,《放学后》作为新人出道的作品卖到10万册,那是拜“乱步奖”所赐。他对自己往后的作品期待值仅为1万册。他算了一笔账,一本书定价1000日元,1万册的版税100万日元,一年出3部作品,这样版税收入就是300万日元——跟他上班时期的年收入相差无几。东野圭吾正是抱着这样低的预期开始了他的职业小说家生涯。

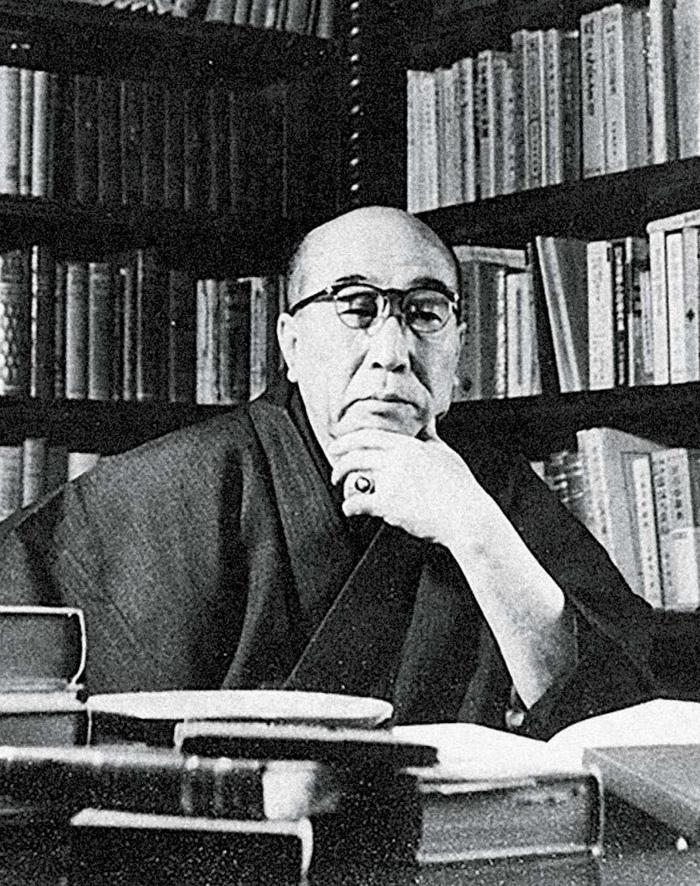

日本推理小说家东野圭吾

音乐剧《白夜行》第一幕,桐原洋介即亮司之父被杀害的案发现场

1986年《毕业》出版,加贺恭一郎首次出场。现在看来,《毕业》是青涩的本格推理小说。职业生涯的头几年,东野圭吾琢磨诡计和出人意料的凶手,并尽力完善逻辑。《毕业》中大费周章的谋杀,是通过繁复的“雪月花”茶道完成的,这桩所谓的密室杀人案,的确也有故弄玄虚之感。但是有一点很明确,即便是在出道伊始的本格推理作品中,东野圭吾就已经非常擅于调动情感。相较于他的诡计,读者似乎更喜欢这部作品流露出来的告别气氛,那是一种预先半年就开始张扬的告别,独属于大学毕业生们。

加贺恭一郎,国立T大学社会系大四在读。他是校园风云人物,爱好茶道与古典芭蕾,与一群各有天资的同学是好朋友。尤其令人刮目相看的是,他以剑道部部长的身份拿下全国比赛的冠军。这样去叙述加贺的履历,会明显感觉到他的风华正茂。毕业之际,一位好友死在宿舍中,加贺想要追寻凶手,或许是出于友谊,或许也是因为警察父亲的遗传,他第一次出手,就最大限度地接近了真相。

1986年的东野圭吾还并不确定,加贺恭一郎未来会在他的小说世界里成为恒定的主角。但故事中,加贺起码看上去是笃定的。案件之外,加贺爱慕的沙都子最终没有接受他的表白,她偶尔会寄信给加贺,加贺呢,总是淡淡地一笑,说这是“来自过去的信”。沙都子最后对他的示爱说了句“谢谢”,加贺也只是说“真可惜啊”。因为身处其中,又扮演了侦探的角色,这桩校园杀人事件对加贺产生了重大影响。他的朋友们死的死、分开的分开,没有人在这场青春混战中获得好下场,包括加贺本人在内。

作为故事主宰者的东野圭吾,和作为有自主生命的加贺恭一郎,都从人生第一个阶段“毕业”,开始崭新的阶段。

走红

东野圭吾出道的最初10年,是沉寂的10年。他尝试了题材背景各异的推理作品,反响平平。对此他曾感到十分苦闷,辛苦写出来的书卖不出去,遭遇恶评,这些心绪都被他写在《最后的致意》里。

这本“类自传”的书,透露出一个“搞笑的中年离异男人”形象。出道前十几年,东野圭吾的确挺“废柴”的。1996年,他说自己自暴自弃地出了5本书,只有《名侦探的守则》卖得好,于是大呼“果然便宜货才有市场”,但第二年又刻意按了暂停键,以便为下一本书制造“万众期待的假象”。搬到东京第二年,他在10平方米的破公寓里吭哧吭哧写出《大学城杀人事件》,整整700张稿纸,可根本卖不出去。于是他想出一个对策,试图跑遍东京各大书店,每家店自己买两本,力求让销量好看一些,结果是差点折了书包带。

第二个10年他开始有畅销书了。1996年卖得最好的那本“便宜货”,起因是几个短篇。比如《配角的忧郁》和《密室宣言》,写来是为了搞笑与讽刺,没想到极受好评,集结成《名侦探的守则》这本小书,对当时日本推理小说风气的调侃具有某种解构意义。东野圭吾还是十分警醒和敏感的,他在这个过程中逐渐意识到,“读者们或许会被奇诡的妙计震撼,却完全没有被感动到”。所以这个时期,他虽然对推理界刮起的“新本格之风”感到艳羡,除了因为自己的书卖得不好而感慨一句“那有什么办法,来不及了呀”,他的创作方向还是在往“社会派”走,并感慨逐渐无法写出本格。自那以后,《恶意》《秘密》和《白夜行》陆续出版。

韩雪扮演的女主角雪穗

亮司准备去杀松浦勇之前,跟友彦道别

市场表现最出色的当然是2005年的《嫌疑人X的献身》。这本书为他带去许多荣誉,第134届直木奖,“这本小说了不起”“本格推理小说大奖”和“周刊文艺推理小说Top 10”这三大推理小说排行榜年度总冠军也都给了它。当时“本格推理小说大奖”进行到第6届,颁给《嫌疑人X的献身》后,还引发了一场“本格与非本格”的论战。

这个故事的确逻辑严密,推理小说迷、作家止庵说它毫无漏洞,经得起反复推敲。然而它偏偏在一开始就告诉读者,从中作梗者是谁,甚至,“他是怎么骗过警察的”都在故事三分之二处呼之欲出。最终的谜团,反而着落在动机上。东野圭吾甚至认为,这种论战本身就是对这本书的褒奖,尽管他觉得一本书是否属于本格,应当交给读者。为“大众”写故事,就是他后来确立的创作立场,如今来看,正是这些大众故事为他带来今天的名声。

“大众”这个词有多重含义。

中国社科院文学研究所研究员董炳月告诉我,日本人不用“通俗”这个词,“一旦说‘通俗,就有雅俗之别,所以日本人只讲‘大众”。大众意味着“数量众多”,在日本,直木奖只针对大众文学作品评选,正好与同年创办的介川奖形成互补,后者评选对象是纯文学作品。

除了文学类别上的区分,对东野圭吾来说,这也是一个社会阶层概念。他作品中的主人公,大都是最普通的日本人,经常出现在写字楼、料理店、孤儿院,陪酒女和流浪汉这些有符号属性的人物更是极为常见。比如《白夜行》一开场,笹垣润三到达案发现场前,先拐去一家“烤乌贼饼店”,等烤乌贼出锅的当口,笹垣一边抽烟,一边瞄到一眼老板娘搁下的报纸,“厚生省公布市场海鲜汞含量检查结果”这个标题映入眼中。然后东野圭吾另起一段,专门讲熊本市水俣病的判决,以及它和其余三大公害所引起的人心惶惶。看惯本格推理的读者大概会以为,这是处重要伏笔,但其实只是东野的“社会纪录意识”,也是他引导读者进入情景的方式。他的作品不是封闭的、与世隔绝的一所“推理的房子”,不管外面风霜雨雪,书里只有壁炉和谋杀;他是以迎接的姿态站在窗边,欢迎雨雪中的平行世界随时破窗而入。

东野圭吾写作生涯的第二个10年里,在《嫌疑人X的献身》之前,最出色的作品就是这部《白夜行》。

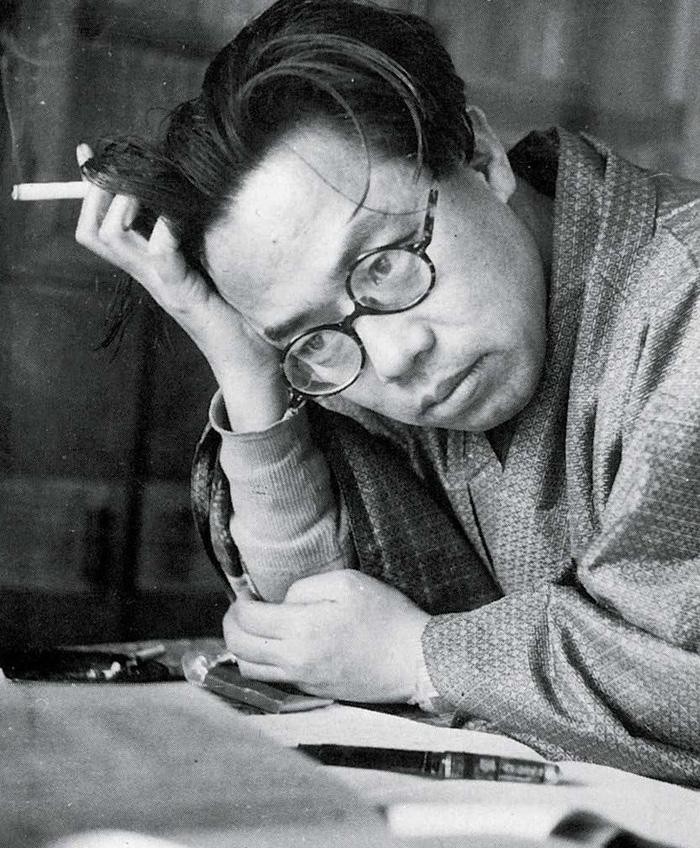

推理小说作家江户川乱步。以他名字命名的“江户川乱步奖”是许多日本作家的成名起点

松本清张开创了“社会派推理”,与柯南·道尔、阿加莎·克里斯蒂并称“世界推理小说三巨匠”

东野在过去30年里创作了两种截然不同的侦探,一种以加贺恭一郎为代表,典型的日本职人,并不见得有高超的推理技巧,但一定刻苦、勤恳,“50条线索就足夠破案,却非要查满100条”,并因此奔波各地,止庵谓之为“用脚破案”。另一种显然是以东方视角模仿出来的一位西方式侦探汤川学,聪明且安之若素,跟加贺一比,那股聪明劲儿甚至显得轻佻。

在《嫌疑人X的献身》里,“天才物理学家”“业余神探伽利略”汤川学副教授的出场方式是这样的:“汤川百无聊赖地托腮说完后,故意打了个大哈欠。小小的金属框眼镜被取下来放在一旁,这显然是在表明,你已经没必要挣扎了。”他们在下国际象棋,又一个表明智商的道具。显然,汤川学是东野圭吾用来“炫技”的。东野1981年从大阪府立大学电机工程专业毕业后,进入了日本电装公司,并在那里工作了将近5年。汤川学这个角色动用的,正是他在此期间获得的学识与经验。

但显然,大众读者普遍更偏爱加贺。

最初10年,加贺在东野圭吾的作品里鲜有出场,似乎他在自己的世界里修复毕业那年受到的创伤。他既没有成为职业剑道选手,也没有收获新的爱情。那10年里,加贺先是在一所学校当了几年教师,发现自己的确不适合这个职业后就放弃了。并且,他显然在破案方面有天赋也有动力,只不过他一直抗拒当一名警察,这是因为他拒绝成为一个像父亲那样不顾家的男人。敏感的加贺,需要再过一个10年,才会以更加从容与自我接纳的形象出现在案件现场。

人性实验室

虽然在我眼里,区分本格派与社会派的意义并不大,两者也不应当有高下之分,但以个人的阅读体验,岛田庄司那类华丽诡计,诸如火车在行驶途中突然消失,明明死掉的人却在奔跑,想象力堪称奢靡。但读起来的感觉,就像在雪地里看一头大象竟然在跳踢踏舞,奇观倒真是奇观了,却无法让你忘记寒冷,不如旁边温暖(却普通)的篝火堆更有吸引力。

每个人喜好的推理口味自然是不同的,每个时代也在为身处其中的人们筛选出应景的推理小说。值得拿东野圭吾与被称为“社会派推理鼻祖”的松本清张做一点比较。

1985年,27岁的东野圭吾在日本出道时,前辈松本清张的代表作《砂器》第一次在中国大陆出版。这个古早版本的《砂器》扉页上写着这样一行简介:这是日本当代著名作家松本清张的长篇小说。故事是从莆田站停车场发生骇人听闻的事件开始的。作者笔下所描写的和贺英良,既不是江洋大盜,也不是市井流氓,而是音乐界名扬一时的大红人。他唯恐暴露自己微贱的身世,失去如花似锦的玫瑰色的人生,竟对他的恩人下了毒手。

现在的推理迷看到这种简介,大概会想:“好想给编辑寄刀片啊。”不过他选择剧透作案动机这件事倒挺有意思,我揣测,收到刀片的编辑大约会对这种愤怒嗤之以鼻:只要不剧透谁是凶手,就算不上道德败坏。

也不难理解。那个时期的中国,无论是读者还是编者,的确对“推理”这个类型相当陌生,“谁是凶手”是想当然的悬念,至于“为什么”,自然没有那么重要。1979年之后的大约10年间,共有约40余部松本清张的作品在中国出版,这是最早进入读者视野的一批推理小说。在《砂器》译成中文前,它的同名电影5年前就已被中国观众看到,是那种属于一代人“集体回忆”的译制片。但当时更流行的两部日本电影是《追捕》和《人证》,它们也都改编自推理小说,分别是西村寿行的《渡过愤怒的河》和森村诚一的《人性的证明》。后者的“证明三部曲”在80年代的中国累计销量达到了300万册,这个异常醒目的数字意味着,推理小说与由它们改编而来的电影,在开放不久的中国大地很是流行过一段时间。

影响力也因此延续到“80后”一代。自称“天蝎小猪”的上海男生最早就是受父母影响开始阅读推理小说,他还记得2005年前后,推理小说迷们会组织线下聚会,最多的时候能有30多号人,大家聚在茶室里热烈讨论令他们痴迷的故事。这种场合有时还能吸引出版社的编辑,他们则是希望了解关键阅读群体的兴趣方向。其中一次还有几位来自台湾的出版社编辑,他们为推理迷们带去几本刚出版的繁体版《白夜行》,“天蝎小猪”无意中成了最早读到中文版《白夜行》的读者之一,他告诉我:“那个时候大陆还没有东野圭吾译本,对《白夜行》怀有很高的期待,没想到,它比我期待的还要好。”

曾任译林出版社社长的李景端,在《日本推理小说在中国的盛衰》一文中总结过当年这股推理小说风潮,它刮到80年代后期就止歇了。之后一度也有新本格派的作品卷土重来,然而中国读者对这类“解谜至上”的推理并不十分买账,它们只在一小撮推理迷中流传。但这篇文章发表在2005年,不出几年,第二波日本推理小说风潮又将袭来。2.0版的日本推理小说风潮几乎由东野圭吾一己之力带动,他在中国的流行,顺便也促进了宫部美雪和伊坂幸太郎等同类作家作品的阅读。

松本清张讲的故事,多半发生在上世纪六七十年代,那正是战后日本经济发展最快的20年。比如《点与线》的故事中,投机商人与官员互相勾结,收贿受贿败露后,杀害无辜者以掩盖罪行。

到了90年代,那种高速增长的繁荣骤然停止,惯性让许多日本人对突然而至的低迷感到不适。在松本清张之后,恰如抛物线的高低两端,东野圭吾所描述的是处在后泡沫经济时期的日本社会。案件里总有这样一些人物,他们是微小力弱的个体:离婚后独居的女子,她们很可能是凶杀案受害者;或离婚后与女儿相依为命的女人,这种情况下,下场可悲的可能就是她幼小的女儿;倘若她有儿子,儿子跟着父亲生活,那么父子关系必然是糟糕透项的。

建至一半的烂尾楼,当铺,在电脑游戏里逃避人生的众人,《白夜行》处处透露出一种萧索气象。但消费主义并未因泡沫经济崩溃而有所收敛。故事结尾,雪穗的R&Y分店在大阪盛大开业,占了整栋大楼,店内全是高档名牌。社会上各处正饱受泡沫经济破灭之苦,这里却反其道而行。“圣诞节、年底再加上开业优惠等因素交互作用,店内挤得举步维艰。放眼望去,来客几乎都是年轻女子。”即使在泡沫经济虚假的繁荣之下,也有很多赶不上趟的普通人。弥生子在丈夫去世后以放弃当铺的代价换得一笔钱,她用它们开了一家咖啡馆,经营不善,三年之内就倒闭了。反倒是一家小吃店支撑了她的后半生,直到亮司从商场楼上一跃而下,弥生子这家小吃店还悠久地活着。

2009年,《白夜行》出版10周年。这一年,东野圭吾为加贺恭一郎量身打造了《新参者》。加贺从练马警察局调入日本桥警察局,初来乍到,什么案子最适宜呢?公寓女子被杀案怎么样?单一静态案件,节奏和缓,正好供加贺好整以暇地在这个街区里四处张望。仙贝店、陶瓷器店、钟表店、西饼店,不一而足,这点倒是像爱伦·坡笔下的“闲逛者”,是“人群中的人”。他们看上去漫无目的,心里其实藏着罪恶的秘密。只不过加贺的秘密是那些微不足道的破案线索,他向这些店员和店主们打听的事极为细碎,你听完都觉得是无稽之谈:案发现场的人形烧中为何有芥末?厨房里明明有把新厨剪为何又买一把新的?这算是东野圭吾“鸡毛蒜皮之最”,他这种写法,像是给一个悬疑故事拍X片,在这张片子上,表面的皮肤肌理不见了,只留下内在的骨架。一个骨架就是一张社会切片,在东野圭吾的“人性实验室”,这样的切片怕是摆满一整个书架。

不过也因此,在宏观层面,东野圭吾很少描绘城市景观。或者说,他总是将读者默认为对东京或大阪是熟悉的,所以并不需要再多传达一点与这座城市相关的感性信息。在加贺的世界里,每一幕的景别都非常小,他总是以微小的细节反观人性,这是他作为“最有人性的警察”身上鲜明的特征。

相比于汤川学,加贺才是一位推理小说家需要的侦探形象,就像福尔摩斯之于柯南·道尔,马普尔小姐之于阿加莎。加贺从小练习剑术,体格健壮,性格沉稳内敛,办起案来舍得下力气。外形上,东野圭吾是这么描述的:他身形高大健硕。因为五官深邃的关系,逆光看的话好像有黑眼圈和尖下巴。因不吸烟所以牙齿很白,笑容很爽朗。在日本,不论是电影还是电视剧,加贺的角色都由阿部宽扮演,倘若加贺恭一郎能抵御时间的考验成为历史上排得上名号的侦探,这军功章里怕有阿部宽一份。

反成长和反教养

东野圭吾的作品中,凶手作案的原因,很少是为了钱或性,这两个是20世纪以来最受欢迎的谋杀动机。美国许多侦探电视剧依然延续这一点,“80%的凶手是受害者的恋人或配偶”,还被一些探长当作金科玉律教给菜鸟警官。而奥威尔也在《英国式谋杀案的衰落》里总结,“一战”和“二战”中间那个“黄金时代”中,杀人者多半是为了在那个稳定社会里维持体面的外表,因为“谋杀总比丑闻强一点儿”。日本推理小说一度也流行这类动机。松本清张的《零的焦点》里,室长夫人是本地名媛,擅长交际兼做慈善,过着令人崇敬的人生。但她过去的历史鲜有人知,战后美军侵占时期,她曾是众多为他们服务的妓女中的一员,美军撤退,她改头换面重新做人,自然不希望别人知道她的过去。《砂器》中的谋杀动机也如出一辙。

他这种写法,像是给一个悬疑故事拍X片,在这张片子上,表面的皮肤肌理不见了,只留下内在的骨架,一个骨架就是一张社会切片。

到了东野圭吾这一代,好多杀人事件只是没来由的恶意。

经济下行时,两种新闻格外引人注意,其中一种就是动机匪夷所思的杀人案。16岁以下的少年人仗着未成年人保护法,对身边的妙龄少女下手,强暴后杀害,残忍行径往往只是因为“无聊”,《彷徨之刃》讲的就是类似的故事。《虚无的十字架》里,入室抢劫后随手杀掉8岁的小姑娘,也在此列。《红手指》里的恶则是亲情淡漠的一个变种,老年人在家庭生活中成为累赘,在某个时候充当了年轻人作恶后的牺牲品。

另一种新闻则是看上去温暖人心的小事。年长的出租车司机营业时总是载着患有阿尔兹海默症的妻子,或者,单亲母亲开夜班车,后座总是睡着还在上幼儿园的女儿,这类温暖人心的新闻你听到的时候也几乎动了恻隐之心吧?《解忧杂货店》里就有一位因为类似事件上了新闻的爷爷,其中一篇报道的标题是这样的:“超有名!解决烦恼的杂货店”。杂货店怎么就能解决烦恼呢?原来你可以把想要咨询的事情写在信里,投进信箱,第二天就能从牛奶箱里得到答案。回信的人就是杂货店的爷爷。这个咨询信箱火爆异常,不只附近居民,还有特地开车来投信的人。

这两种新闻,正是这个时代的硬伤,东野圭吾就在这些维谷中寻找困境的最佳落脚点。

《白夜行》的创作初衷是“想写一个人的成长经历,而这个人的经历本身就是一部犯罪小说”。表面上,雪穗的确逐步为自己铺就一条社会阶层中的上升之路,但她的心态却停留在少女时期。那时,她被生活艰辛的母亲仓皇出售,购买者是有幼女癖好的中年男人。她一边长大,一边犯罪。长大后的雪穗利用收养与婚姻这两条路,社会地位越来越高,然而越成功,施加给别人的恶就越多,愈发站在社会对立面。

由东野圭吾同名小说改编而成的日本电影《解忧杂货店》剧照

由东野圭吾同名小说改编而成的日本电影《解忧杂货店》剧照

中国版《解忧杂货店》(2017)剧照

哥德在18世纪末写下的两本“威廉·麦斯特”系列,开启了“教养小说”这个类型,直到今天仍有许多变体。少年时与环境对立,通过社会与自我的教化,最终成长为一个受人称颂近似成功的成年人,这样的故事读起来的确令人振奋,因为它暗合人们的自我期许。《白夜行》里雪穗和亮司却是反教养、反主流的人物,对这样人物角色的感同身受,恰好是因为这个时代的年轻人,自我期许已经发生了偏移。单身社会、宅、低欲望,这些正在流行的,抗拒被社会教化的词语,都与传统教养小说的价值观相背离。

推理侦探小说传统上提供的“产品服务”,包括读到真相揭晓处因为惩治恶人而大快人心,破案后击掌称快等,这样的“用户体验”在东野圭吾作品里不易寻得。擅于描写潜藏人性的东野圭吾,在“反成长”的创作立场上是相当明晰的。

《嫌疑人X的献身》中的石神正是“反成长”的典型代表。作为天才数学家,他的确想过好好做研究,在有限的生命里论证一两个伟大的猜想。他最初进了一所大学工作,却发现没有人赏识他的才学,灰心之下,他屈居高中,担任数学老师,过着与世隔绝的生活。即便如此,到了40多岁,他在心态上仍然是那个“除了数学,什么都不关心”的少年。“既然上天赐予我这等天赋,我必将报之以社会”,这是典型的主流社会思维方式,孤独的石神显然不可能这么思考。但正是这样一个人,因为邻居对他的一个微笑,决意做出巨大的牺牲,这个牺牲,击中了每一位读到结尾的读者,“从未遇到过这么深的爱情,不,连这世上有这种深情都一无所知”。

一个微笑隐含的善意之渺小,与此牺牲之巨大,形成对峙。“怎么会有人……”这个惊呼里的省略号,可以由东野圭吾其他的许多作品填补。怎么会有人因为洗澡被偷看而杀人?这是《放学后》;怎么会有人用自我栽赃的方式报复别人?这是《黎明之街》,甚至也是《恶意》。“正因为逻辑上有矛盾,人这种生物才会如此有趣”,出道若干年后,东野圭吾得出了这句“真知”。所以推理小說只讲究诡计,不在乎人物塑造,这个偏见在东野圭吾笔下显然成了谬误。

随着汤川学调查的步步深入,石神愈发苦苦支撑。审讯室里,他把自己塑造为“变态跟踪狂”,一厢情愿地以为,他与靖子情投意合。那么占为己有的前提是,正在接近她的男人统统得让道。所以他决心铲除前来骚扰的前夫——尽管他心里明白这个形象与平日里的自己实在大相径庭。但走到这个困境里,石神没有别的路可走,“像是一桩连环失窃案,最后不得不奉上自己的生命”。

东野圭吾笔下的许多角色,都在回应这句话。那些苦苦支撑的人,他们在困境中节节败退,回头一看,背后是悬崖,似乎也不得不跳了。推理小说中的人物有无数种死法,东野笔下的世界里,人们总是因为退无可退而选择死亡,困境在死亡面前似乎“迎刃而解”了,但孤独不会消失。

《嫌疑人X的献身》先后被日本、韩国和中国改编成电影, 此为韩国版剧照

孤独“伦理化”

亮司跳楼后,“只见雪穗正沿扶梯上楼,她的背影犹如白色的影子。她一次都没有回头”。不会再有警察去追查雪穗了,但同时,她也更孑然一身了。《白夜行》透露出来的孤独感尤其强烈,还与东野圭吾的叙述手法有关。

大多数时候,推理小说家有意隐去关键信息,是为了引导(有时也是误导)读者的推理,以便让这个阅读过程尽量有趣。东野圭吾也常常这样做,只不过,他隐藏技法不是推理层面的,而是文学技巧层面的。《白夜行》隐去的最重要信息,就是亮司和雪穗的交集,而且這种隐藏非常彻底,不只完全没有二人之间的对话,连“同框”的机会都不给。从头到尾,你都无法知晓雪穗和亮司进行过怎样的对话,雪穗对亮司的感情究竟如何,她最后那个“不回头”是与亮司的一种默契吗?这种留白与想象空间像是一个黑洞,吸引了读者的阅读欲望。

大段心理独白在东野圭吾的作品里很少见到。泡沫经济破灭后的日本,那种苦涩和凄凉,是不可倾诉的情绪,无法诉诸于口。当整个社会结构将人推向孤独,与之相对应的作品,也在呼应着这种现实。《解忧杂货店》表面上吸引人的是那一层浅浅淡淡的暖色调,一位普通老人,开了个信箱,引来许多人讲述自己迫切的烦恼。底下那一层隐藏信息则是,我的烦恼无法向任何朋友或亲人倾述,只能求助于一个陌生信箱。

《嫌疑人X的献身》先后被日本、韩国和中国改编成电影, 此为韩国版剧照

“这个普通信箱的功能转变了,变成陌生人之间交流的媒介,为什么会出现这种情况?因为这个社会已经没有其他交流渠道了,信箱有了双重含义,一是交流的符号,同时也是一个孤独的符号。”

在日本生活过8年的董炳月读到的这层孤独,实际上笼罩着整个日本社会。“孤独在日本甚至‘伦理化了。”他说,“孤独是日本人伦理观的产物。在他们的家庭领域,注重继承制,家庭一旦被长子继承,就与其余孩子没有关系了。极端的情况是,他可以收养自己的叔叔作养子,用以继承家产。这种伦理观意味着家庭内部之间缺乏人之常情,这间接地把整个社会推向孤独。可反过来,孤独又在不断地强化这种伦理观,人们互相之间以不给对方添麻烦为行事标准。用这种‘孤独去理解石神(《嫌疑人X的献身》),你会发现,邻居母女一点小小的交流与温暖,原来是可以成为动机的。”

村上春树也写孤独,只不过,就像旅日作家李长声所分析的,这两位如今日本数一数二的畅销作家笔下的孤独,质地其实很不同,“村上的孤独是虚幻而浪漫的,而东野圭吾显然更现实”。的确如此,日本1991年开始了它“倒退的20年”,社会产生贫困阶层,最明显的现象就是流浪汉,董炳月对生活在桥洞底下的流浪汉印象深刻,“他们不只贫穷,也是极端孤独、被社会抹掉的一个群体,当这个群体中有一个人消失,确实不会有人察觉”。

在东野圭吾的平行世界里,加贺恭一郎是长子,却与父亲从不来往。他调到日本桥警察局后,还办了两件案子,2011年的“男子日本桥被刺一案”(《麒麟之翼》),2013年“东京十二桥挂历案”(《祈祷落幕时》)。这两本书最让书迷感到欣慰的是,加贺的身世空白终于有了眉目。原来父亲加贺隆正也是警察,与曾在新宿陪酒的百合子结婚,生下了加贺。但在加贺非常小的时候,母亲就离家出走了,加贺因此非常恨父亲,停止了与他的来往。直到很多年后,母亲自杀的消息传到他耳中,他获知真相才放下心病,与过世的父亲和解。只不过,从1986年《毕业》里的大四学生到2013年,将近30年过去了,加贺在作品中已经是超过45岁的大叔,可还是没有结婚。他一直独来独往,连一次亲密关系也未曾有过。

(感谢“新经典文化”的黎遥、张锐对采写的帮助)