农地产权制度与征地补偿制度关联互动改革

刘 灵 辉

(电子科技大学 政治与公共管理学院,成都 611731)

农地产权制度与征地补偿制度关联互动改革

刘 灵 辉

(电子科技大学 政治与公共管理学院,成都 611731)

清晰界定农地产权体系构成以及单项权利的主体归属,科学测算单项权利的功能价值,剥离单项权利之间的价值交叉,据此确定征地补偿标准与收益分配,实现农地产权制度与征地补偿制度关联互动改革,具有理论与现实的合理性。同时,农民行使不同类型的土地处分权会诱发农地权利的差异化变动,造成农地权利在多个利益主体之间产生事实上的分割共享或者权利归属主体发生彻底转移。另外,农民享有的土地承包经营权属于用益物权,是一项重要的财产权利,理应作为遗产被继承。土地承包经营权继承亦会导致农地权利主体归属的转移。因此,在土地征收时,其他单位、个人通过市场交易或者继承获得的农地权利会随之丧失,他们应享有征地补偿收益分配请求权。故而,充分考虑土地处分、土地继承对征地补偿收益分配格局的影响,亦是农地产权制度与征地补偿制度关联互动改革不容忽视的问题。

农地产权体系;征地补偿标准;收益分配格局;土地处分权;土地继承

征地补偿标准与收益分配格局的科学合理确定是征地补偿制度改革的核心问题,而完整清晰的农地产权是构建有效率征地补偿制度的基础,现行征地补偿制度弊病的要害正是其基本架构是建立在模糊的农地产权基础之上,即缺乏明晰的产权基础和客观的产权价值依据,这直接导致征地补偿标准的非完全性与土地增值收益在不同主体间(各级政府、项目法人、集体经济组织、失地农民)分配格局的扭曲,致使处于弱势地位农民的土地财产权益得不到有效的保障。征地困局的最本质、最核心的问题是土地产权问题[1],故而,改革农地产权制度,对宏观土地法律政策进行微观设计,清晰界定农地产权体系以及各单项权利归属,科学测算各单项权利的价值,剥离不同单项权利之间的价值交叉,依此对征地补偿制度进行优化和改进,实现农地产权制度与征地补偿制度关联互动改革,这不仅有利于突破征地补偿制度改革中的路径依赖,而且有利于农民在农地非农化过程中更多地分享土地增值收益,逐步缩小城乡收入差距,实现城乡统筹协调发展。同时,农地产权制度与征地补偿制度关联互动改革还有利于化解征地过程中的社会冲突和利益矛盾,助推和谐社会建设。

一、农地产权制度与征地补偿制度的内在关联

(一)农地产权的初始界定影响征地补偿标准与收益分配

按照现代产权理论,产权是对个人财产行为权利的界定,以解决人们在交易中如何受益、受损情况及如何补偿的问题。虽然土地征收是一种政府强制性行为,但是本质上仍属于一种商品交换关系。同时,征地项目应以公共利益为目的,一般具有非盈利性的特征。对非盈利性用地,应当依据土地产权损失确定补偿额[2]。农地产权是以所有权为核心所派生出的一组“权利束”,其内部单项权利的多寡及其各单项权利归属界定,直接影响着国家是为获取何种权利而支付征地补偿以及农地权利实际控制者的征地补偿收益分配预期。如果农地产权体系内部构成不清晰,国家基于发展战略的制度故意模糊农地产权体系中的某一单项权利,会造成直接忽略该项农地权利的价值,导致征地补偿标准被低估。如果农地产权的归属界定不清晰,会使得某项有价值的产权不可避免地沦入巴泽尔所谓的“公共领域”之中[3],导致征地补偿收益分配过程中不同权利主体之间凭借权力、资本实力竞相争夺、无序拼抢以实现自身收益最大化成为一种常态,致使本该归属于弱势群体农民的农地产权租金变为行政权力租金或者政府为招商引资而对企业法人的“优惠”“让利”。

(二)征地补偿标准应体现农地产权价值

Alchian指出,“所有定价问题都是产权问题”[4],土地征收造成集体经济组织土地所有权向国家不可逆性转移,农民的土地承包经营权因土地征收变为国有。可以说,征地补偿标准是国家为集体经济组织和农民的农地权利用于非农业建设而支付的对价。周其仁指出,“放弃一项权利,要有代价”,当然该“代价”应充分体现所放弃权利对权利人的全部价值[5]。虽然征地补偿标准并非市场定价而是一种政府垄断性定价,但是也应该是被征土地所包含各项农地权利价值在经济上的综合体现。因此,是否根据不同权利主体失去的农地产权价值对其进行充分而又完全的补偿,理应作为判断征地补偿标准是否科学合理的一个重要标准。

(三)土地处分权的行使牵动着征地补偿收益分配格局的变化

在农村土地产权“三权分置”的制度背景下,除集体经济组织土地所有权受法律禁止流转交易外,农民享有的土地承包经营权可以通过出租、入股、转让等流转方式在不同主体之间进行再配置,不同土地处分方式所产生的法律后果是具有显著差异性的,导致相应的农地权利在多个利益主体之间产生事实上的分割共享或者权利主体归属发生彻底转移。产权的归属决定谁是经济活动的主角和社会财富的分配。因此,与农地权利的初始权利主体(集体和农民)一样,通过市场交易获得相应类型农地权利的单位、个人同样享有征地补偿收益分配请求权,故而,土地处分权的行使会通过影响农地权利的再配置进而牵动征地补偿收益分配格局的调整与变动,使得征地补偿收益分配呈现出多元主体共同参与的复杂局面。

二、农地产权制度与征地补偿制度衔接问题

(一)征地补偿标准构成与农地产权体系不对应

现行征地补偿费用的内部构成包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。《中华人民共和国土地管理法实施条例》规定“土地补偿费归农村集体经济组织所有”,然而,这仅仅是征地补偿收益的归属与分配问题,并没有明确指出土地补偿费的补偿对象就是集体经济组织土地所有权。同时,现行征地制度没有单独规定承包经营权补偿这一项,而是利用安置补助费给予替代。安置补助费本质上是用于安置被征地单位因征地造成的多余劳动力的补助费用,其补偿对象是“人”而非“权利”。安置补助费的分配以承担安置任务为原则,即“谁负责安置失地农民,谁就有权拿安置补助费”。在承包经营权细分为承包权和经营权后,“承包权补偿无依据”问题进一步凸显,尤其是土地征收没有妥善考虑土地发包后集体经济组织内新增人口的承包权补偿问题,可能造成这部分农民既没有分得承包地、亦无权参与征地补偿收益分配,直接沦为失地农民。同时,土地征收的最终目的是获得对土地完整意义上的支配控制权,使集体土地转为国有土地而成为建设用地[6],农地非农转用无疑将涉及农地发展权问题,然而,现行法律法规根本没有提及农地发展权这一项补偿内容。

(二)征地补偿标准不能充分弥补被征农地的权利价值

现行征地补偿标准的测算方法是年产值倍数法,关键指标有两个:年产值和补偿倍数。首先,年产值并非是地租,亦非是纯收益,它是以被征土地的过去收益而非未来收益为基础,这种计算方式虽然违背土地估价理论中收益还原法的本质,但却隐含着对农民的“让利”目的。因为年产值的测算考虑了土地种植粮食的平均产量、平均价格以及土地附加收益(其他种植、养殖等多种经营),却没有剔除农民为获得年产值收益的成本投入(种子、化肥、农药、机械、人力等)。其次,现行征地补偿倍数采用的是土地补偿费和安置补助费之和不超过年产值的30倍,恰好农民的法定土地承包期也为30年,足见征地补偿倍数这一关键指标的确定与农民享有的土地承包期限密切相关。根据《中华人民共和国物权法》的规定,法定土地承包期届满,农民“仍可按照国家有关规定继续承包”,因此,农民对土地的承包是连续的、不间断的,可谓一种永续承包,同时,土地是农民及其子孙后代安身立命的基础,具有永久性收益的特性,那么,30倍年产值的补偿标准用以弥补农民的经营权损失尚存在不充分的嫌疑,对集体经济组织土地所有权的补偿以及农地转为建设用地的发展权补偿更无从谈起。故而,年产值的微薄“让利”抵消不了补偿倍数的缩水以及农地非农转用带来增值收益分配被忽视所造成的损失。

(三)征地补偿收益分配未能妥善与农地权利实际归属相匹配

根据“卡尔多-希克斯”社会福利改进标准,要实现土地征收过程中的社会福利改进,就要根据不同主体农地权利的受损类型和受损程度给予相应的补偿以弥补其福利损失,实现经济补偿对不同主体受损农地权利客观价值的完全替代。然而,现行征地补偿制度虽然尤为关注集体经济组织和失地农民两大群体经济补偿问题,但却忽视了“弱化集体经济组织土地所有权,强化农民承包经营权”的发展趋势,集体经济组织不仅对征地补偿收益享有较大支配权,而且提留的征地补偿收益比例由于缺乏法律政策限制而比较随意。陈莹等对武汉市村级和农户的调查发现,集体经济组织留用了征地补偿款的20%~50%,京珠高速集体留用比例高达77%[7]。同时,征地补偿收益分配忽视了日益活跃的农地权利市场化交易对中国农村土地“三权分置”多层次产权格局带来的复杂影响,致使通过土地流转等方式从集体经济组织或农民处获得相应类型农地权利的单位、个人之征地补偿问题尚未在法律政策层面予以体现,导致征地补偿收益分配的参与主体与农地产权的实际持有主体可能存在不对称。

三、农地产权制度改革与征地补偿制度关联互动改革的思路

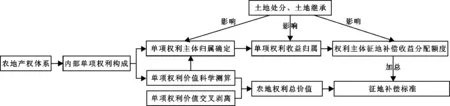

农地产权制度改革与征地补偿制度关联互动改革的具体思路大体分六步(见图1):(1)明确农地产权体系由哪些单项权利所构成,清晰界定每个单项权利的主体归属;(2)科学测算每个单项权利的价值,剥离单项权利之间的价值交叉,进而计算出农地权利总价值;(3)征地补偿标准应依据农地权利总价值而确定,充分反映农地产权价值;(4)单项权利价值的测算与单项权利主体归属的清晰界定相结合,决定了单项权利产生收益的主体归属以及拥有单项权利的主体参与征地补偿收益分配的额度;(5)所有单项权利主体参与征地补偿收益的分配额度之和应与征地补偿标准相等;(6)农地权利处分、土地继承直接影响单项权利的主体归属以及单项权利的收益归属,并牵动不同权利主体间征地补偿分配格局的变化。

图1 农地产权制度改革与征地补偿制度关联互动改革示意图

(一)明确农地权利体系构成及单项权利主体归属,科学测算单项权利价值

中国农村土地集体所有制既不是一种共有的、合作的私人产权,也不是一种纯粹的国家所有权,它是由国家控制但由集体来承受其控制结果的一种农村产权制度安排[8],当下持续推进中的农地产权改革,正是在模糊农地产权的治理结构层次上,将曾被政府剥夺走的控制权以多种形式重建于农村社会的制度变迁过程[9]。

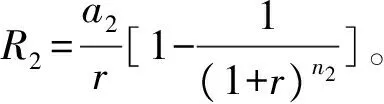

现阶段,政府应该彻底归还由其实际控制或立法限制但本应属于集体经济组织和农民的农地权利,明确界定农地产权体系包括农地农用状态下的所有权、承包权、经营权和农地非农转用状态下的发展权。其中,土地所有权归集体经济组织所有,承包权和经营权归农民所有,农地发展权源于农地所有权,鉴于中国农村土地实质上是由集体经济组织和农民共享产权,因此,农地发展权应由集体经济组织和农民共享。承包权是在集体经济组织发包土地时农民依法享有承包土地的资格,可谓一种期待权,然而,在承包权由期待权转化为既得权之前,农民对集体经济组织的土地并没有任何可支配的权利,并无经济价值可言。经营权是农民对承包地的实际占有控制并获得未来经营收益的权利,且该潜在经营收益具有持续性和稳定性的特点。因此,经营权价值(M1)可以采用收益还原法进行测算。设每亩农地在农民自主经营情况下未来可以获得的正常年纯收益为a1,土地还原利率(r)采取安全利率(一年定期存款年利率)加风险调整值法来确定,土地经营年限(n1)这一关键指标的确定应该与土地承包关系“长久不变”政策相衔接,突破法定土地承包期30年的限制,采用无限年进行测算,即M1=a1/r。发展权价值(M2)即每亩农地转为建设用地后的未来年期纯收益的资本化,具体测算可以用每亩被征农地的招拍挂出让价格扣除农地经营权价值和农地转为建设用地的各项成本之后的余额,其中,农用地转为建设用地的各项成本包括土地开发费、相关税费等。

笔者认为,农地权利的总价值由农地农用状态下经营权价值(M1)和农地转用状态下的发展权价值(M2)两部分组成。土地承包经营权是从土地所有权上分离出来的一项重要权能,两项权利存在着天然的价值交叉问题。考虑到集体经济组织对已发包出的土地不享有经营权、对农民经营土地的收益没有“提留权”以及农民对土地的经营期限“长久不变”,因此,农地农用状态下的经营权价值(M1)应尽归农民所有,集体经济组织土地所有权与农民承包经营权的价值交叉主要体现在农地发展权实现带来的增值收益分享上。

(二)拓展农地处分权能,允许农地经营权继承,并明确其法律后果

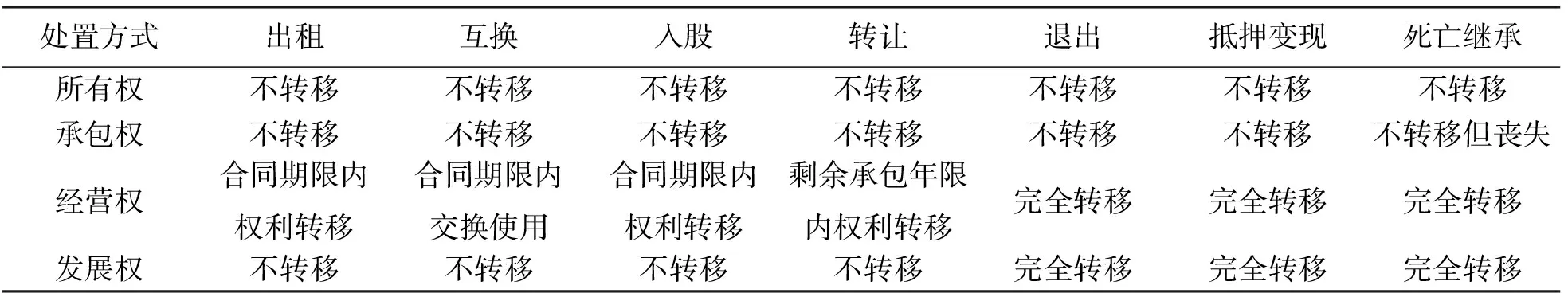

按照现有法律规定,农民对土地经营权虽有占有、使用、收益等权能,但是土地经营权的处分颇受限制,农民实际获得的只不过是一种“半截子土地产权”[10]。2013年党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能”,2016年《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》(以下简称《三权分置意见》)中指出“要充分维护承包农户使用、流转、抵押、退出承包地等各项权能”。因此,根据中央政策文件精神,重点是赋予集体土地完整而充分的处分权[11],未来农地处分权应至少逐步拓展到流转权、抵押和担保权、退出权。农地处分权的行使本质上是农民让渡部分或者全部农地权利以赚取相应的经济收益,其直接法律后果会引起相应农地权利的主体归属发生改变(见表1)。

表1 土地处分与土地继承的法律后果

在土地流转的情况下,农民只是将合同约定期限内的农地经营权转移给其他单位、个人,农地发展权并不发生转移。土地退出与土地流转所产生的权利转移结果存在着本质的区别,土地退出属于农地权利的一次性完全让渡,土地承接方一次性支付给农民较大数额的退地补偿收益,同时拥有退地农民原承包地的一切权利,包括农地发展权,相当于承包经营权的一次性“买卖”[12]。依据大陆法系国家“债权不得单独抵押只能质押”[13]的原则,在农民将土地抵押给金融机构融资时,抵押出的应该是物权性质的农地权利,在农民逾期无法偿还债务而导致抵押物以折价或者拍卖、变卖等方式变现时,农民亦将完全丧失农地经营权以及农地发展权。同时,《三权分置意见》规定“农村集体土地由作为本集体经济组织成员的农民家庭承包,不论经营权如何流转,集体土地承包权都属于农民家庭”,因此,在农民流转土地、有偿退出土地以及抵押土地给金融机构且贷款逾期导致抵押物变现的情形下,农民的承包权均不丧失。

农村新增人口获得承包地的主要途径是通过分配集体经济组织预留机动地、土地开发整理的新增耕地、部分集体成员自愿交回的承包地,在上述途径行不通时,土地继承俨然成为无地农民凭借承包权获得承包地的现实途径。土地继承不仅是对“增人不增地,减人不减地”,土地承包关系“长久不变”等政策的积极回应,而且也是土地承包经营权期限长久化的必然要求[14]。目前,农业部已在全国10个县市区开展了土地经营权继承试点,未来土地经营权继承会在试点经验总结的基础上逐步在全国放开。在原承包方(被继承人)自然死亡或者宣告死亡时,其对农地享有的一切权利转移归继承人所有,包括的经营权、发展权,但是承包权是一种身份权,是不能继承的。被继承人的集体成员权因死亡而丧失,承包权作为集体成员权的重要体现也一并归于消灭。

(三)征地补偿标准应充分反映农地权利总价值

不同主体征地补偿收益分配额度与单项权利归属以及单项权利价值相衔接,同时,明确土地处分和土地继承对征地补偿收益分配的影响。

1.根据农地权利体系构成、单项权利的主体归属以及单项权利的价值决定征地补偿标准以及征地补偿收益的初始分配格局。征地补偿标准应充分反映农地权利的总价值,即农地农用状态下的经营权价值(M1)和农地转用状态下的发展权价值(M2)两部分,其中,农地农用状态下的经营权价值(M1)补偿应全部归失地农民所有,农地转用状态下的发展权价值(M2)由集体经济组织和农民共享并在两者之间进行合理分配。集体经济组织参与分配获得的农地发展权价值是其土地所有者主体地位在经济上得以体现的方式,设集体经济组织分配获得的农地发展权价值比例为δ1。党的十八届三中全会明确提出“建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制”,因此,虽然农地发展权由集体经济组织和农民共享,但是不应忽视国家在土地增值收益分配中的经济体现,笔者认为,国家可以通过税收的方式参与到土地增值收益的分享,且国家征税应在集体经济组织分配土地增值收益之前,设国家的税收额度为δ2,则失地农民每亩农地被征收可以分得的补偿收益R1=M1+(1-δ1-δ2)×M2。

3.明确土地继承对征地补偿收益分配的影响。在土地征收启动后,如若农地承包方死亡的,原承包方(被继承人)凭借农地经营权和农地发展权可以分得的征地补偿收益应作为遗产由继承人继承。由于中国农村土地承包与经营管理都是以农户为基本单位。因此,当户内某一位拥有承包地的家庭成员死亡的,征地补偿收益继承仅在农户内剩余成员之间进行。如果户内最后一位成员死亡而“绝户”的,按照法定继承或者遗嘱继承来确定征地补偿收益的继承人与遗产份额划分。

四、结论与讨论

(一) 结论

1.界定农地产权体系以及各单项权利的归属、准确量算各单项权利的价值、剥离不同单项权利的价值交叉问题,是征地补偿标准科学确定以及征地补偿收益在不同权利主体间合理有序分配的前提条件。因此,完整清晰的农地产权是构建有效率的征地补偿制度的基础,征地补偿制度改革与农地产权制度改革不能单一开展而应关联互动进行。

2.征地补偿标准应包括农地农用状态下的经营权价值和农地转用状态下的发展权价值两部分。农地农用状态下的经营权价值应全部归农民所有,农地转用状态下的发展权价值应由集体经济组织和农民共享。政府以税收形式间接参与分享土地增值收益。

3.征地补偿收益分配应以权利归属和权利蕴含价值损失的量化值为主要依据。土地处分的不同法律后果会对征地补偿收益分配格局产生连带的影响。同时,土地继承也会引起农地权利由被继承人向继承人彻底转移,进而诱发征地补偿收益分配格局的变动。

(二)讨论

1.承包权实际上是集体经济组织成员权在土地承包上的一种具体化,涉及到如何科学确认农村集体经济组织成员身份这一农村产权制度改革中的基础性问题,因此,深入研究集体经济组织成员权获得与丧失的事由以及所有权、成员权、承包权、经营权的四者之间的内在关系,是弄清集体经济组织和农民之间土地产权关系的核心与关键。

2.土地征收会造成集体土地所有权向国家的不可逆性转移,那么,不同的征地面积以及征地后的多样化安置方式是否会对失地农民的成员权、承包权造成影响?成员权、承包权与征地补偿收益分配请求权之间的内在关联以及农村新增人口(无地农民)的承包权如何在征地补偿收益分配中体现,这些问题的深入研究事关征地补偿收益分配的公平与正义。

3.农村对农地经营权的有偿退出、继承、抵押、担保等权能该如何界定、赋予,是目前中国农村土地制度改革的主要难题。同时,农地发展权为英美法系国家一项重要的地权概念,如何嫁接到我国的农地产权体系中,并真正厘清农地发展权与“三权分置”下所有权、承包权、经营权之间的关系,是值得深入研究与思考的问题。另外,如何借鉴发达国家的农地发展权移转制度(transfer of development right)和农地发展权征购(purchase of development of right),探索符合中国国情的土地发展权转移与交易的模式,才能达到服务于“减少征地范围,提高征地补偿”“确保18亿亩国家耕地红线和粮食安全底线”的双重目标。

4.清晰界定农村土地产权与控制政府征地权是解决土地征收冲突的两大关键。然而,彻底打破政府部门行政寡头招拍挂垄断卖地的体制,在合法合规的前提下,建立集体经济组织和农民直接向用地需求者供地的新机制,虽然有利于土地资源通过市场机制实现优化组合与高效配置,但是地方政府会丧失巨额的权力租金。因此,如何确定政府以土地增值收益为征税对象的税率以及集体经济组织凭借土地所有所有者地位参与土地增值收益分配的比例,建立起“兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制”,亟待学术界未来进行深入的理论探索与实证研究。

[1] 张元庆.中国城镇化与征地困局——基于农地产权视角的思考[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2014,14(4):16-21.

[2] 刘晓英,南灵.明晰农地产权 改革征地补偿[J].农村经济,2005(1):30-32.

[3] 巴泽尔.产权的经济分析[M].费方域,段毅才,译.上海:上海三联书店,1997:128-149.

[4] Alchan A A.Some Economics of Property Rights [J].Politico,1965(30):816-829.

[5] 周其仁.农地产权与征地制度——中国城市化面临的重大选择[J].经济学,2004,4(1):193-210.

[6] 张晓艳.我国土地征收中的物权保护研究[D].海口:海南大学,2011:4.

[7] 陈莹,张安录.农地转用过程中农民的认知与福利变化分析——基于武汉市城乡结合部农户与村级问卷调查[J].中国农村观察,2007(5):11-21.

[8] 周其仁.农地征用垄断不经济[J].中国改革,2001(12):28-29.

[9] 周其仁.中国农村改革:国家和所有权关系的变化(上)——一个经济制度变迁史的回顾[J].管理世界,1995(3):178-189.

[10] 党国英.当前农村土地制度改革的几个现实问题探讨[J].广东经济,2008(6):15.

[11] 廖喜生.我国土地征收权滥用的诱因及治理[J].国土资源科技管理,2016,33(6):50-54.

[12] 刘灵辉,郑耀群.家庭农场土地征收补偿问题研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(11):76-82.

[13] 高海.土地承包经营权之收益权融资担保[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2012(4):110-119.

[14] 朱广新.论土地承包经营权的主体、期限和继承[J].吉林大学社会科学学报,2014,54(4):28-37.

InteractiveReformBetweenLandPropertySystemandLandRequisitionCompensationSystem

LIU Linghui

(SchoolofPoliticalScienceandPublicAdministration,UniversityofElectronicScienceandTechnologyofChina,Chengdu611731,China)

If we want to determine accurately compensation standards for acquisition of rural land and income distribution pattern,the following things need to be executed step by step:firstly,defining clearly rural land property rights system and subject of each individual right;secondly,measuring scientifically the value of each individual right;and finally,exfoliating value cross among different individual rights.It has theoretical and practical rationality to promote relevant interactive reform between rural land property system and land requisition compensation system.Different legal consequences will come into being when the farmers carry out different types of land disposal right,and there are two possible outcomes,one farmland right will be shared among a number of stakeholders,or one farmland right will be transferred to other rights subject.Because land contractual management right is one kind of important property rights to farmers,land contractual management right should be inherited as a legacy,however,the inheritance of land contractual management right equally results in the complete transfer of ownership of rural land rights.In the process of land requisition,rural land right,whether real rights or credit rights,obtained by other units or individuals through market transactions or inheritance will eliminate simultaneously,so they also have right of claim to participate in sharing income distribution.Taking full account of the impact of land disposal and land inheritance on the distribution pattern is also an important issue of relevant interactive reform between rural land property system and land requisition compensation system.

rural land property right system; land requisition compensation standard; income distribution pattern; right of land disposal; land inheritance right

董应才)

F321.1

A

1009-9107(2018)01-0027-07

2017-03-16

10.13968/j.cnki.1009-9107.2018.01.04

司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目(14SFB30029);四川省软科学资助项目(2017ZR0176);中央高校基本科研业务费项目(ZYGX2014J108)

刘灵辉(1982- ),男,电子科技大学政治与公共管理学院副教授,博士,主要研究方向为土地制度与政策、土地资源经济。