当今世界优秀羽毛球女子双打选手轮转特征研究

当今世界优秀羽毛球女子双打选手轮转特征研究

文/衡新辰,金陵科技学院

本文通过文献资料法、录像观察法、数理统计法研究双打中前四拍的轮转特征,即发球到第三拍的轮转和接发球到第四拍的轮转。分析研究前四拍下的男子双打击球技术,对羽毛球教练员如何更好的指导训练具有重要的实践意义,对积极探索羽毛球男子双打制胜规律有着及其重要的理论指导意义。

羽毛球;女子双打;轮转

羽毛球运动员在场上的动作, 是在其判断、反应的基础上实现的, 反应快就有利于运动员及时应变, 争取主动。羽毛球双打前四拍在战术中有它重要的地位。前四拍的处理和发球是有紧密联系的,发球后前四拍能不能取得主动, 取决于发球的质量和前四拍的技战术, 还取决于运动员对接发球的预判和反应能力。所以,重视对轮转技术的研究,比赛时能尽快发现对手复杂多变战术的规律,从而有指向地击球,有预见性地接第三拍、第四拍,就可以早移动,提高第三拍、第四拍的质量,在开始就占得先机,取得主动,本研究的意图也就在于分析轮转的规律,揭示女子双打项目的获胜规律。

1 研究对象与研究方法

1.1 研究对象

以羽毛球女子双打优秀运动员在2016年尤伯杯的20场比赛轮转特征为研究对象。

1.2 研究方法

文献资料法、录像观察法、数理统计法

2 结果与分析

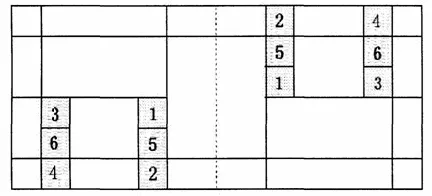

双打比赛中的发球是一项战术意识很强的技术,发球质量的好坏,直接影响到比赛过程的主动和被动,是得失分的重要环节,失误就意味着失分,因此,掌握好发球的技术,有利于控制比赛局势的主动,对获得胜利有着重要的意义。根据羽毛球双打发球的特点,将双打发球区域划分为6个,如图1所示:接近前场中线的为1号区,接近前场边线的为2号区,在1号区和2号区之间的是5号区。接近后场中线的为3号区,接近后场边线的为4号区,在3号和4号区之间的是6号区。

图1 羽毛球双打发球区域示意图

2.1 女子双打运动员发球落点的变化特征

通过统计,1号区发球率最高,场均发球为29.3个,占总数的3 8.7%;其次是5号区域,场均发球26.6个,占总数的35.2%;位于第三的是4号区,占总数的13.3%;第四、五、六分别是六号、二号和三号区,分别占总数的6.9%、3.2%和2.6%。

在比赛中,世界优秀女子双打运动员在发球时多选用前场发球线路最短的1号区,经过分析得出原因主要有以下几点:一个是一号区是距离最近的点,发一号区时球在空中飞行时间短,可以减少接发球员直接扑杀得分的概率,二是发一号区时,动作小,稳定性强,失误率低。而且对手在接1号区的发球时,第二拍的威胁相对较小,因为将这两点的发球回击到大部分的落点时,使用的时间都是相对较长的。

2.2 女子双打运动员发球到第三拍的轮转特征研究

发球时一局比赛的开始也是重要的环节,但仅仅通过发球不能成为制胜的条件。关键还在与发球后与第三拍的连接。羽毛球双打第三拍在双打技术中也是一项重要技术,在战术中有它重要的地位。第3拍是指发球方在发球之后的下一次击球,第3拍的处理和发球是有紧密联系的,发球后第3拍能不能取得主动,不但取决于发球的质量和接第3拍的技术,还取决于运动员对接发球的预判和反应能力。同时,对于双打运动员来说,还涉及到轮转的问题,轮转,即在比赛场上一方两名双打运动员通过位置移动,从前场到后场,从后场到前场形成位置转换,弥补后方队员进攻不足或进行过渡。

2.3 女子双打运动员接发球到第四拍的轮转特征研究

双打接发球是组织各种进攻技战术的基础,其战术意识也很强,接发球质量好坏直接影响到主动和被动,是得分与失误的重要环节。因此,处理好接发球,有利于控制整场局势的主动,对获得胜利有着重要的意义。接发球要根据对手的发球状况和自己的站位,同时要结合本方的特长技术来处理来球。分析出女子双打运动员发球前场以1号和5号为主,接发球方大多采用推压后场和前场抢网搓放球,主要路线推压两边和推中路;推球由于速度相对较快,而且球的飞行路线呈下压趋势,网前推球经常能出其不意,变被动为主动。在处理后场发球时,接发球以下压杀球为主,为第四拍进攻制造机会。

3 结论与建议

3.1 结论

女子双打比赛发球主要集中在1号区, 因为1号区是距离最近的点,发1号区时球在空中飞行时间短,可以减少接发球员直接扑球得分的概率。接发球一定要根据对方的站位回球,不要盲目,要带有目的性。发小球后发球员要主动上前并准备封网,同伴要观察发球的路线并根据发球的点准备下一拍应该在哪个位置接,主要防守中场两腰位置的球;发后场球时同时要转为防守站位,主要防守对方的杀球并将防守重心跟随球的路线移动。

3.2 建议

多练习发球,减少我方的主动失误率,提高发球质量。给对方造成威胁的同时,也能提升我方的进攻效率。场下多用多球进行练习双打轮转,比赛中才能应用自如。

[1]何年平.对羽毛球高水平女双运动员发接发球技术一般规律的探讨[A].福建体育科技2009.

[2]贾明珍.现代优秀羽毛球女子双打运动员技战术特征分析[D].辽宁体育学院.2014.

[3]田俊宁.羽毛球男子双打发球方通过第3拍争取主动的研究[A].南京体育学院学报.2004.

[4]陈宇亮.在羽毛球混双轮转换位中运用的多球训练方法[A].广西师范大学体育学院.2015.

[5]徐荣.优秀羽毛球女双运动员攻防效率的影响因素[D].北京体育大学.2013.