1976年~2013年老挝主要农作物种植结构时空演变特征分析

肖池伟+李鹏+封志明+Khampheng+Boudmyxay

摘 要:综合运用时序变化趋势、区域重心等方法,基于老挝1976年~2013年全国、省域层面农作物统计数据,从种植结构类型和种植比例变化趋势等方面分析了解放以来老挝种植结构的时空演变特征。结果表明:(1)1976年~2013年,老挝农业生产取得了一定的发展,近40年种植面积增加了1.1倍,总产量增加了6.5倍,但单产水平仍然偏低,不足3t/hm2;就省级层面而言,因自然条件、资源禀赋等存在绝对差异,各省主要农作物生产与布局波动幅度较大。(2)1976年~2013年,老挝主要农作物种植面积与产量重心呈现“南北徘徊,整体南移”的趋势,相较而言,下寮主要农作物生产更具优势,具有成为“老挝粮仓”的潜力。(3)近40年来老挝种植结构发生了较大调整,类型多样性增加了3.4倍,多样的种植结构逐渐替换简单的种植结构,但种植结构仍然较为单一,以粮食作物为主;就变化类型而言,由单一稻谷种植转变为以粮食与经济作物组合为主导的格局。

关键词:农作物;生产结构;时空变化;重心;老挝

中图分类号:K91 文献标识码:A

20世纪90年代以来,在经济全球化、区域一体化的推动下,中南半岛及其毗邻国家(如中国、印度)已相继建立30余个地缘政治经济合作机制,使东南亚成为中印及美日等域外大国竞相博弈的“竞技场”[1,2]。与此同时,随着联合国“减少森林砍伐和退化造成的碳排放”行动框架(REDD+)的实施,中南半岛刀耕火种(Swidden agriculture)等传统农业方式的可持续性及其环境效应引起了学界广泛关注[3-5]。但同时,中南半岛具有农业种植的优越自然生长条件、丰富的土地资源和劳动力及邻近市场等,发展潜力巨大。

农业生产与国计民生息息相关,在社会发展和国民经济中占有重要地位[6]。农作物种植结构对农业生产管理、农业可持续发展及国家粮食安全等具有重要的现实意义[7-9],对农业国而言尤甚。作为中南半岛唯一的内陆国和地理意义上的中心国家——老挝,近年来,其农业生产、农作物种植结构深受周边五国(特别是中国、越南、泰国)的影响,如中、越、泰在老挝兴办橡胶园和泰国在老挝的稻米种植等[10-12]。老挝以农业立国,工业极其落后,作为最不发达国家之一,在地理上处于东南亚、南亚由东南向西北而形成的亚洲唯一一条最不发达国家(Less Developed Countries,LDCs)带上的中心位置,急需大力优先发展农业。老挝人少地多,人地关系不紧张。基于此,老挝農业发展在区域合作(如大湄公河次区域(GMS)、中老缅泰黄金四角、越—老—柬三角合作等)中居重要的、优先的地位[10]。这既是区域合作优先的方向、可行的领域,也是与本国工业(原材料、粮食、资源等)及其他产业互补发展的基础。

随着老挝建国(1975年)和对外开放(又称“革新”,1986年)以来,社会经济取得了一定的发展,农作物种植结构由最初的计划经济体制决定逐渐转变为对外开放后的调整与优化。尽管老挝农业发展取得了一定成就,但也面临一系列的农业结构调整问题,对国家和区域的稳定都带来不小压力。2002年,老挝政府提出“土地换资本”[13],期望通过调整种植结构等提高农民收入并改善其生计,积极快速融入区域合作。然而,目前有关老挝农作物种植的生产结构、空间分布、时空变化等资料还非常匮乏,特别是对于老挝不同地区(北部/上寮、中部/中寮和南部/下寮)不同种植模式的地域特征缺乏认识,有关老挝农业的研究仅零星存在于刀耕火种农业和橡胶种植及其带来的社会、生态环境影响等方面的研究[10, 14-17]。因此,开展农作物结构变化研究对老挝具有十分重大的现实需求与实践意义。

基于此,本研究基于FAO统计资料和老挝农作物统计数据库,以省为研究单元,开展近40年来老挝农作物(旱稻、季节稻、玉米、咖啡等)的种植结构及其区域格局变化,旨在揭示老挝农作物种植结构特征及时空变化规律,以期为老挝宏观层面的种植结构调整、布局和粮食安全保障提供科学基础,为实现区域合作提供思路。

1 研究区域概况

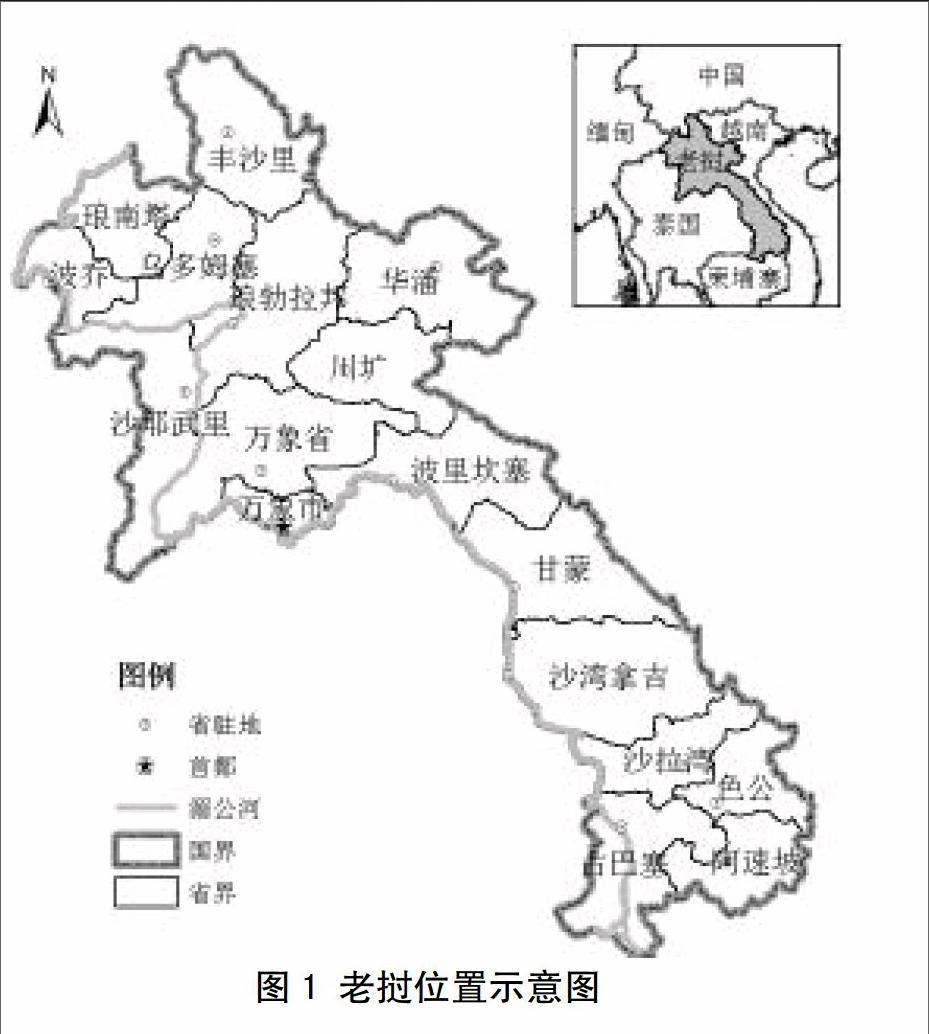

老挝人民民主共和国(简称“老挝”)位于中南半岛北部,共有16个省,1个直辖市[18]。大致上可分为上寮(丰沙里省、琅南塔省、华潘省、川圹省、琅勃拉邦省、乌多姆塞省、波乔省、沙耶武里省)、中寮(万象省(含赛宋本行政特区)、波里坎塞省、甘蒙省、万象市)和下寮(沙湾拿吉省、沙拉湾省、色贡省、占巴塞省、阿速坡省)三大区。老挝疆域版图南北长而东西窄(图1),人口约664.4万(2013年),土地面积23.68万km2。属热带、亚热带季风气候,雨量充沛,光热条件优越,极适合农业种植。区内主要河流为湄公河及其支流,土地利用类型主要包括自然林、人工种植林(橡胶、柚木等)、刀耕火种农业用地(含体耕地)、长期性农地、建设用地等。农作物种植受本国社会经济的制约,同时在日益增强的区域合作机制的推动下,使得老挝包括水稻和橡胶种植在内的许多合作领域同时受到邻国(特别是中国、泰国与越南)影响。特别地,水稻受明显旱季和雨季的影响,可细分为季节稻、旱稻和灌溉稻,稻米种植面积占国内农作物的75%以上。

老挝社会经济发展水平落后,是一个多民族集聚的欠发达国家和贫困落后的农业国,工业基础薄弱。近年来,随着中国—东盟自由贸易区(China-ASEAN Free Trade Area)和澜沧江—湄公河合作机制等实施以来,老挝的地缘意义备受国际关注。在区域合作的推动下,老挝逐渐由内陆国转向陆上联系国(Land-linked)[4],分析老挝“立国基础”—农作物的种植特征及其时空变化,为保障其粮食安全、国家稳定、可持续发展和加强与邻国合作提供基础,进而对老挝实现战略崛起具有十分重要的现实意义。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及处理

结合FAO制定的2010年世界农业普查方案(World Programmed for the Census of Agriculture),详细整理了老挝官方发布的统计年鉴(1976年~2013年)。在此基础上获取了1976年~2013年老挝全国及其省域层面的农作物信息,并利用SPSS进行整理形成了近40年来老挝主要农作物数据库(含总产、单产和面积等)。特别地,1994年老挝赛宋本行政特区自万象省和川圹省分出,2006年解散,复归两省,2014年再次分出,为统一核算口径,本文均将其计入万象省。本文所用主要农作物数据包括水稻、玉米、甘蔗、咖啡和茶叶等,分为粮食作物(水稻、玉米等)和经济作物(大豆、咖啡、甘蔗等)两大类。endprint

2.2 研究方法

2.2.1区域重心

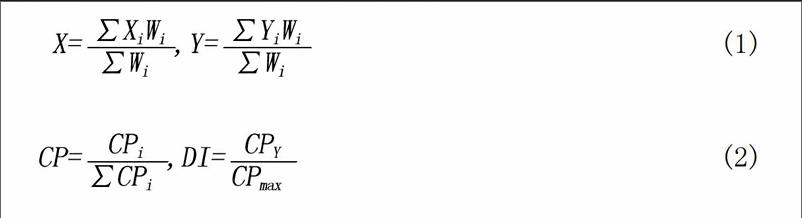

区域重心是衡量某种属性在区域总体分布状况的一个指标,可表示分布的总趋势和中心区位[19]。本文用于衡量主要农作物的空间分布状况,农作物生产重心就是各省域层面农作物子矢量的合力点。假设一个区域由n个次一级单元构成,第i个次级区域的重心坐标为(Xi,Yi),Wi为某种属性的数量,则研究区对应重心坐标迁移公式为:

式中X、Y分别是农作物重心坐标的经度和纬度,Wi表示当年农作物的种植面积或产量。

2.2.2 种植结构类型及演变分析

种植结构类型(Crop Pattern, CP)能够较清晰地反映区域农作物种植结构类型,即某类主要农作物种植面积占所有作物类型种植面积的百分比[9]。为厘清老挝全国及省域层面上的主要农作物种植结构类型演变趋势,引入种植类型多样性指数(Diversity Index, DI),即某年份种植结构类型数量与长时间序列出现的全部主要农作物的类型比例。研究区种植结构类型及演变公式为:

式中CPi指某类主要农作物种植面积,∑CPi指农作物种植面积的累计加总;CPY指某年份种植结构类型的种类数量,CPmax表示长时间序列内所有主要农作物类型的种类数量。

在构建主要农作物种植结构类型及丰富度指数的基础上,梳理其种植结构的空间分布及变化特征。特别地,本文的种植结构类型采用主要农作物种植面积占所有主要农作物类型种植面积的百分比超过50%或前三位的组合确定,即CP≥50%或{CP1、CP2、CP3…CPi}<50%;丰富度指数的取值范围为0 3 结果与分析 3.1 老挝主要农作物生产特征分析 1976年~2013年,老挝农业生产取得了一定的发展(图2)。整体来看,近40年老挝主要农作物种植面积从1976年的57万hm2增加到2013年的118万hm2,增加了1.1倍,年均增长率为1.9%;主要农作物总产量增加了6.5倍,由1976年的75万吨增加到2013年的563万吨,年均增长率为5.5%。然而,老挝主要农作物单产水平仍然偏低,仅2.6t/hm2(近40年平均水平,远低于同期中国的4.4t/hm2),未来通过提高单产水平,充分利用丰富的光、热及土地资源增加粮食等主要农作物供给的潜力巨大。 老挝主要农作物种植面积与总产量整体保持上升的趋势。以每隔10年为跨度进一步分析发现,老挝农业生产具有明显的阶段性特征。细言之,建国初期(1976年)至经济革新(1986年)前后为低速发展期;经济革新前后到1995年为波动发展阶段;1995年~2005年为快速发展期(面积增长62.9%,产量增加了0.4倍);2005年~2013年为稳定发展期。值得特别注意的是,近40年来老挝粮食作物种植比重持续下降,但其仍然占老挝主要农作物的绝对比重。1976年~2013年期间,粮食作物种植面积和总产量占主要农作物种植面积与总产量的平均占比分别达87.3%和83.2%。 就省级层面而言,过去近40年来各省主要农作物生产波动幅度较大。因自然条件、资源禀赋、人口规模和经济发展水平等存在绝对差异,各省级行政单元的差异非常突出。对老挝主要农作物的种植面积的特征进行分析可知,1976年~2013年,万象省(Vientiane)、色贡省(Sekong)、阿速坡省(Attapeu)與川圹省(Xiengkhuang)4省主要农作物种植面积占比稳定外;沙拉湾省(Saravan)、沙耶武里省(Xayabury)、波里坎塞省(Borikhamxay)、万象直辖市(Vientiane Capital)和波乔省(Bokeo)5省种植面积占比均有不同幅度的上升;其他6省的主要农作物种植面积占比均表现出下降的态势。 就地理区域而论,下寮5省的主要农作物种植面积平均占比(40.2%)整体高于上寮8省(36.9%),且明显高于中寮4省的相应水平(22.9%),下寮省份的主要农作物种植面积占比的波动幅度整体小于上寮和中寮。此外,多年来,下寮的沙湾拿吉省(Savannakhet)和占巴塞省(Champasack)的主要农作物种植面积占比处于绝对优势地位,始终居于前列,多年合计平均占比近三成。特别地,经济革新后2省主要农作物种植面积占全国的比重提高近5%。由于该区地处沙湾拿吉平原,水源丰富、地势平坦、土壤肥沃,水稻等主要农作物种植比例极高,加之商品化程度较高,对于维护区域粮食安全起到了积极的作用,具有成为“老挝粮仓”的广阔前景。值得注意的是,相较种植面积而言,下寮的主要农作物总产占比更具优势(41.7%)。这正好也表明下寮比上、中寮在农作物种植和生产上更具优势和发展潜力。 3.2 老挝主要农作物生产重心分析 为进一步厘清老挝主要农作物生产的空间分布状况,利用ArcGIS10.0提取老挝各省级行政区重心地理坐标,从而得到老挝重心坐标(19.50°N,103.52°E)位于川圹省科尼县(Khoune)内。利用建国以来老挝各省域单元主要农作物种植面积和总产量,基于公式(1)计算老挝1976年~2013年主要农作物生产重心坐标,能够直观反映出其生产重心的空间变化轨迹(图3)。 由老挝主要农作物重心移动轨迹曲线可知,1976年~2013年老挝主要农作物种植与生产重心均位于几何重心的西南侧,总体向东南移动;产量重心则由西北向东南缓慢摆动,两者偏离程度逐渐缩小。主要农作物重心由1976年的(18.15°N,103.95°E)移动到2013年的(17.83°N,104.51°E),总体向南移动0.32个纬度,向东移动0.56个经度,移动幅度相对较大;同期,产量重心由(17.85°N,104.58°E)移至(17.94°N,104.52°E),总体移动幅度小。分析发现,老挝主要农作物种植与生产重心主要分布在万象平原、沙湾拉吉平原之间,且种植与生产重心总体南移。一方面,得益于丰富的光、热、水和土地资源,该区域为老挝耕地的精华区域,且西南侧湄公河东岸分布有较大片的耕地;另一方面,受惠于老挝经济革新政策,国家农业特别是平原地区的农业全面发展,加之中部、南部平原、耕地面积比重大于北部,从而推动老挝主要农作物重心向东南方向移动。

老挝主要农作物种植面积的重心移动曲线具有2个阶段性特征(图3a):(1)1976年~2005年,主要农作物种植面积重心由中寮的波里坎塞省的帕卡丁县(Pakkading)先向北移动到北汕县(Pakxane),后经甘蒙省的丰调县(Hinboon)向南移动到下寮北部的沙湾拿吉省的乌斯姆丰县(Outhoomphone)。(2)2005年~2013年,种植重心由沙湾拿吉向北快速回退至甘蒙省的丰调县。分析发现,老挝上寮以稻米种植为主,种植结构相对稳定,特别地,万象平原等传统农作物种植区优势明显,历史基础较好;而老挝中下寮主要农作物种植结构发生调整,因水、热、土组合条件优越,经济作物迎来较快发展的良机。老挝北部山区以林业或农林业为主,还广泛存在刀耕火种农业,囿于此,山区小农户种植基本很难计入国家层面的统计数据中来。上述因素相互作用导致老挝主要农作物种植面积重心南北摆动,在上寮和下寮的推拉作用下,种植面积重心整体向中部移动。

就老挝主要农作物产量变动轨迹(图3b)来看,其产量重心大致以2005年为界,在2005年移动至万象省的万荣县(Hom)后,迅速回撤至甘蒙省的丰调县,整体呈现小范围南北摆动的特征。分析发现,老挝西南侧国土(平原)面积占优,适宜种植面积相对广阔;老挝中南部水、热、土组合条件相对较好,受此影响,中寮和下寮农业种植结构得到较大调整,下寮经济作物比重逐渐增大。此外,随着老挝社会经济的发展,主要农作物单产水平提升,然而受地形、基础设施等的影响,其区域差异较为明显。继而,老挝主要农作物产量重心呈现“南北徘徊,整体南移”的趋势,但产量重心的移动幅度小于面积重心的变动。

3.3 主要农作物种植结构分析

从种植结构来看,粮食作物在老挝占绝对比重,主要为旱稻—季节稻—灌溉稻。老挝17个省/市种植面积占比(近40年平均水平)排在前三位的作物见表1。就主要农作物而言,各地区间的差异明显,上寮8省以季节稻和旱稻种植为主,玉米也占据一定优势,其中琅勃拉邦省的旱稻比例最高,而琅南塔省的季节稻比重居首位,沙耶武里省的玉米种植比例最大。中寮以季节稻和灌溉稻居多,同时花生也相对较多,其中,甘蒙省的季节稻居多(71.1%),万象省和万象直辖市的花生种植相对占优。而下寮则以季节稻为主(近60%),值得注意的是,下寮的经济作物(咖啡、花生)在老挝占有较大比重。

3.3.1 老挝主要农作物种植结构类型年际变化

基于老挝1976年~2013年主要农作物数据,利用公式(2)对老挝的种植结构及其变化进行分析。按照主要农作物种植面积占50%以上或种植面积前三位(低于50%)的组合标准进行分析,近40年来老挝的种植结构类型较少,仅55种。1976年~2013年,老挝的种植结构类型数量介于2~12之间,种植类型多样性指数由0.05增长至0.22(图4),增加了3.4倍。

近40年间,老挝种植结构发生了较大调整,类型多样性指数(DI)整体呈上升趋势,多样的种植结构逐渐替代简单的种植结构,反映出以农业立国的老挝对农业结构的调整初见成效,但农业生产受制于国内总体生产水平较低,而种植结构仍然单一。就变化类型而言,以粮食作物种植结构占绝对优势的种植格局转变为以粮食与经济作物组合为主导的格局。未来在老挝国内经济刚性发展及其与周边邻国深入开展区域经济合作的背景下,以农业立国的老挝必然面临产业结构的调整、農作物种植结构的优化。农业种植结构的调整和类型多样性的增加既是老挝积极融入区域发展的信号,也是突出区域合作契机下老挝地缘政治经济角色的“先行场”。

3.3.2主要农作物种植结构类型的区域特征

老挝主要农作物种植结构类型有单一季节稻型/旱稻型、季节稻—旱稻—玉米组合型、旱稻—季节稻—花生组合型、季节稻—旱稻—棉花组合型、旱稻—季节稻—蔬菜组合型、单一玉米型、单一咖啡型、单一花生型、单一烟叶型等。整体而言,老挝以季节稻、旱稻、玉米三大农作物及其组合型并重的种植结构为主。

1976年~2013年,老挝种植结构已由单一旱稻和单一季节稻种植为主,转变为旱稻—季节稻—玉米—花生—咖啡混合型布局,其他作物的种植比例也呈现增加的趋势。就空间分布而言,上寮的种植结构由单一旱稻型逐渐过渡为季节稻/旱稻—玉米/蔬菜混合型,但稻谷仍然占据主导地位;中寮的种植结构较为稳定,以旱稻/季节稻为主;下寮的种植结构则由单一季节稻型转变为旱稻—咖啡—玉米共存的格局,尽管稻谷比例有所下降,但水稻依然是第一大种植作物(68.5%)。这主要是因为水稻不受季节的影响而终年均可种植,水稻种植在老挝具有显著优势。与此同时,随着老挝“以土地换资本”等国策的推行,促进了老挝农业多样化的种植,经济作物的种植逐渐加大,加之老挝上、中、下寮分别受中国、泰国、越南和柬埔寨等邻国的影响,各区域呈现不同的主导特征。

4 结论与讨论

本文基于FAO数据库基础数据,结合老挝农业实际生产情况,运用区域重心、种植结构多样性指数等方法,研究了老挝1976年~2013年主要农作物的种植结构及其时空动态演变特征,主要结论如下:

(1)1976年~2013年,老挝农业生产取得了一定的发展,并具有明显的阶段性特征。近40年来种植面积增加了1.1倍,总产量增加了6.5倍,种植面积与总产量的增长整体呈现“先增后减再增”的趋势。就区域特征看来,老挝上寮的粮食作物占主导,而中下寮的经济作物比重较大,相较而言,老挝下寮主要农作物生产更具优势,具有成为“老挝粮仓”的潜力;就省级层面而言,因各区域自然条件、资源禀赋等存在绝对差异,各省主要农作物生产与布局波动幅度较大,主要农作物的种植结构变化呈现出在某一阶段迅速发生突变的特征。

(2)1976年~2013年,老挝主要农作物种植面积与产量重心呈现“南北徘徊,整体南移”的趋势。老挝主要农作物种植与生产重心均位于几何重心的西南侧,面积重心总体向东南移动,产量重心则西北—东南缓慢摆动,两者偏离程度逐渐缩小。近40年间,主要农作物种植与生产重心较为一致,种植—生产协调对应关系日益明显,尽管资源禀赋对农作物重心变化有一定影响,但主要农作物种植结构的调整和不同农作物单产水平的差异仍然是导致两者移动变化的主要原因。endprint

(3)从种植结构来看,近40年来老挝种植结构发生了较大调整,种植结构类型多样性显著增加到4.4倍,多样的种植结构逐渐替代简单的种植结构,但种植结构仍然较为单一,粮食作物占老挝农作物的绝对比重;就变化类型而言,由单一水稻种植转变为以粮食与经济作物(玉米、花生)组合为主导的格局,其他作物的种植比例呈现空间上的增加,下寮的经济作物(咖啡、花生)在整个国家占有较大比重。

老挝作为落后的农业国,农业生产及结构优化居于关键地位。可以预见,老挝农业的基础战略地位和发展可为其扮演中南半岛“陆上桥梁”提供坚实的物质基础。本研究主要基于统计数据,从国家和省级层面对老挝主要农作物的种植结构及特征展开研究,研究时间序列较长,为后续开展中南半岛的实地调查提供了研究基础,然而,因数据获取受限及老挝种植结构非线性特征,未揭示老挝种植结构变化的内在因素。未来应当立足于分析某种主要农作物的种植面积、产量及其空间变化,定量或定性研究老挝种植结构演变的驱动因素,进而提出具体的应对措施,以期为老挝各类农作物生产与布局提供理论依据。此外,老挝农作物种植结构的调整对社会经济的影响及其对中南半岛乃至东南亚国家的农产品经贸合作的影响也值得深入探讨。

参考文献:

[1] Harnit K K. India and Myanmar: Looking east through a strategic bridge[R]. New Delhi, India: Southeast Asia Research Programme, 2010: 1-4.

[2] Dayley R, Neher C D. Southeast Asia in the new international era[R]. Boulder, Colorado: Westview Press, 2013: 352.

[3] Li P, Feng Z, Jiang L, et al. A Review of Swidden Agriculture in Southeast Asia[J]. Remote Sensing, 2014, 6(2): 1654-1683.

[4] 李鹏,封志明. 地缘经济背景下的老挝橡胶林地扩张监测及其影响研究综述[J]. 地理科学进展,2016,35(3): 286-294.

[5] 廖谌婳,封志明,李鹏,等. 老挝北部刀耕火种农业变化及植被恢复效应[J]. 地理学报, 2015,70(4):591-603.

[6] 殷培红,方修琦,马玉玲,等. 21世纪初我国粮食供需的新空间格局[J]. 自然资源学报,2006,21(4):625-631.

[7] 鲁莎莎,关兴良,刘彦随,等. 农业地域类型的识别及其演进特征—以106国道沿线典型样带区为例[J]. 地理科学进展,2013,32(4):637-648.

[8] 唐华俊,吴文斌,余强毅,等. 农业土地系统研究及其关键科学问题[J]. 中国农业科学,2015,48(5):900-910.

[9] 刘珍环,杨鹏,吴文斌,等. 近30年中国农作物种植结构时空变化分析[J]. 地理学报,2016,71(5):840-851.

[10] Liu X N, Feng Z M, Jiang L G, et al. Rubber plantation and its relationship with topographical factors in the border region of China, Laos and Myanmar[J]. Journal of Geographical Sciences, 2013, 23(6): 1019-1040.

[11] Li P, Zhang J H, Feng Z M. Mapping rubber tree plantations using a Landsat-based phenological algorithm in Xishuangbanna, southwest China[J]. Remote Sensing Letters, 2015, 6(1): 49-58.

[12] 肖池偉,封志明,李鹏. 1961-2013年全球橡胶生产时空演变特征研究[J]. 地理科学进展,2016,35(10): 1228-1236.

[13] 谢彩文,谢谢非. 老挝:土地换资本,十年五十倍[N]. 广西日报,2013-02-19.

[14] Achard F, Eva H D, Stibig H J, et al. Determination of deforestation rates of the world's humid tropical forests[J]. Science, 2002, 297(5583): 999-1002.

[15] Fox J, Castella J C. Expansion of rubber (Hevea brasiliensis) in Mainland Southeast Asia: what are the prospects for smallholders[J]. The Journal of Peasant Studies, 2013, 40(1): 155-170.

[16] Liao C H, Feng Z M, Li P, et al. Monitoring the spatio-temporal dynamics of swidden agriculture and fallow vegetation recovery using Landsat imagery in northern Laos[J]. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(10): 1218-1234.endprint

[17] Li P, Feng Z M. Extent and Area of Swidden in Montane Mainland Southeast Asia: Estimation by Multi-Step Thresholds with Landsat-8 OLI Data[J]. Remote Sensing, 2016, 8(1): 44.

[18] 宮葩昌,孙鹤. 老挝产业结构及国民经济调整情况介绍[J]. 云南农业大学学报:社会科学版, 2008,2(1):18-22.

[19] 刘影,肖池伟,李鹏,等. 1978-2013年中国粮食主产区“粮-经”关系分析[J]. 资源科学,2015,37(10):1891-1901.

Abstract: Using the approaches of time-series trend and gravity center based on the crop statistics provided by the Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database (FAOSTAT, 1961-2013) and Laos Statistical Yearbook (1976-2013) at the national and provincial scales, we quantified the spatial-temporal pattern of crop production from the view of planting structure and planting proportion changing trend in Laos from 1976 to 2013. The results indicated that: 1)The agriculture production in Laos has achieved much development since 1976.The planting area increased by 1.1 times and the total crop output increased by 6.5 times in the last decade. However, the yield level is still very low, less than 3t/hm2. The provincial crop production and layout fluctuated significantly due to regional differences of natural conditions and resource endowments. 2)Gravity center analysis of crops planting area and output showed a southward trend during 1976-2013. By contrast, crop production in southern part of Laos has more advantages, holding the potential of becoming the potential grain production base in the future. 3) The planting structure has been largely adjusted in Laos during 1976-2013. The related diversities were significantly increased by 3.4 times and the crop planting structure has been diversified. However, the planting structure is still dominated grain crops. With respect to cereal changing types, the pattern has transformed from rice-only planting to the combination of grain and economic crops.

Key words: crops; planting structure; spatio-temporal change; gravity center; Laosendprint