近代中国比较法教育辨正

——基于东吴大学法学院的考察

沈 伟

近代中国比较法教育辨正

——基于东吴大学法学院的考察

沈 伟*

以比较法教育作为办学方针的东吴大学法学院,在近代中国法律教育史中享有很高的地位,历来为学界关注。但至今的研究都没有注意到该校在比较法教育中存在的诸多问题,例如教员的缺课、学生对教学方式的诟病、比较法课程数量的锐减等,这些现象实际是西方法律教育移植后逐渐本土化过程的反映,也是中央与地方教育自主权博弈的结果。比较法课程重要性的降低,教育部及司法院对法学院发展的限制,兼职教员微薄的薪资,都对比较法教学产生了重要影响。解析东吴大学法学院比较法教育发生转变的原因,为反思民国法律教育的得失提供了新的视角。

东吴大学法学院 比较法 英美法 法律教育

东吴大学法学院是近代中国法律教育史上最负盛名的法学院之一,有“南东吴,北朝阳”之誉。该校以比较法教学作为办学特色被学者誉为“南中国讲比较法首屈一指的大学”。〔1〕参见徐谦:《法学季刊发刊词》,载《法学季刊》1922年第1期。

因其在法律教育史中的特殊地位,近几年学界对东吴大学法学院(以下简称东吴法学院)的关注越来越多,相关著述也层出不穷,〔2〕近几年有关注东吴大学法学人物的,例如李洋:《罗炳吉与东吴法学院》,载《华东政法大学学报》2014年第6期;白晟:《不该遗忘的法科学人费青》,载《政法论坛》2014年第4期;毛剑杰:《东吴大学法学院——消失的一代法学精英》,载《看历史》2012年第6期;孙伟:《吴经熊法律实践研究(1917-1949)》,苏州大学2009年博士学位论文。还有关注东吴大学法学教育的,例如曾涛:《东吴大学法学院国际法教育初探》,载《中国法学教育研究》2009年第1期;孙伟、王国平:《中国最早的法学研究生教育——东吴大学法学研究生教育》,载《苏州大学学报(社会科学版)》2008年第2期;冯勇、郭萍:《东吴大学法学教育与法律职业管窥(1915—1952)》,载《中国法学教育研究》2010年第2期。另外,还有关注东吴大学法学院管理方式的,如孙伟、高积顺:《近代中国一流法学院管理之研究——以东吴法学院与东吴大学之关系为考察对象》,载《苏州大学学报(社会科学版)》2010年第1期。但能够指出东吴法学院办学中存在的问题,甚至挖掘背后原因的成果,至今尚未出现。此外,目前学界对于民国法律教育的研究偏向于粉饰和刻意拔高,〔3〕参见朱庆育:《民国法律教育难负盛名》,载《民主与法制时报》2014年6月23日第10版。可以客观还原这一时期法律教育真实面貌的成果并不多见。基于此,本文将以新的视角,重新审视这所声名卓著的法学院,推演出比较法教育在近代中国的一条嬗变路径,即比较法教育植入本土后,教员、教学方式和内容发生的量变与质变,进而归结为比较法课程重要性的降低、政府干预办学、教员微薄的薪资等共同因素作用的结果。

一、传教还是传道:外国人创校时的比较法教育

1915年9月3日,在东吴大学法科正式开学授课之时,〔4〕《东吴法律专科学校招生》,载《申报》1915年7月29日第2版。教员们达成了以比较法教育作为办学方针的一致共识。例如,一手创办学校的教务长兰金(Charles. W. Rankin)〔5〕兰金原是美国田纳西州“品学俱优之名律师”,也是基督教监理会的传教士。1912年来华,在上海租界执业律师,加入远东美国律师协会,兼任东吴大学政治学教授。参见朱志辉:《清末民初来华美国法律职业群体研究(1895-1928)》,广东人民出版社2011年版,第83页。就认为法科的教学目标是教授给学生三种法律体系,盎格鲁-撒克逊法、罗马法以及希伯来法,以使学生可以亲身参与到未来政府的工作中,“中国想要现代化的教育,能满足这样教育的学校、报纸、公开竞选人以及其他对启发民智有益的事务都来自于宪政政府,它交由人民自己实行,当我说 ‘由人民自己实行’时,我的意思是由中国人自己。”〔6〕See Charles W. Rankin, “China”, 2(1)The American Bar Association Journal 287 (1916).同为创校元老的罗炳吉(Charles S. Lobingier)不仅建议学校的校名定为“The Comparative Law School of China”,还认为当时的中国需要一整套新的法律体系,教授给中国学生外国法律,可以让他们从中选择适合中国新兴法律体系的素材。〔7〕有关罗炳吉的比较法教育思想,可以参见李洋博士的《罗炳吉与东吴法学院》一文,该文对罗炳吉的教育思想和学术背景已有非常详尽的论述。参见李洋:《罗炳吉与东吴法学院》,载《华东政法大学学报》2014年第6期。See C. Sumner Lobingier, “Legal Education in Twentieth Century China ”, 4(4) Lawyers Guild Review 1, 2 (1944).因此,在中国法制近代化的背景下,可以说比较法教学在早期创校元老理念中,是让学生自己选择适合中国国情的法律加以学习,为未来中国法典的编撰提供借鉴。

但在刚开始的5年间,与其说是强调比较法教学的特征,不如说是突出了带有宗教色彩的英美法教育。从1915年第一学年开设的课程来看,除了大多是英美法外,还将宗教训练列为必修科目,学生遇礼拜天必须到教堂做一次礼拜,否则以缺课论。〔8〕谢颂三:《回忆东吴法学院》,载上海市政协文史资料委员会编:《上海文史资料存稿汇编 教科文卫》,上海古籍出版社2001年版,第58页。兰金也以东吴法科作为中国惟一一所有特色的基督教法律学校为骄傲。〔9〕兰金:《东吴法科报告(1919)》,载王国平等编:《东吴大学史料选辑(历程)》,苏州大学出版社2010年版,第166页。同僚罗炳吉更是认为,兰金创办法科的真正目的是以教授法律作为伪装,实际是在传播一些古怪的宗教和道德观念,并且对其他课程并不重视。〔10〕See C. Sumner Lobingier , “ Legal Education in Twentieth Century China ” , 4(4) Lawyers Guild Review 1, 2 (1944).这也造成了学校的实际教学效果与办学初衷相去甚远,著名校友吴经熊即是在这一环境影响下,接受了受洗。而吴经熊的英美法功底,则被霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)认为是受到了“误导”。庞德(Roscoe Pound)也同样认为:“可惜的是,吴还未受过更全面的普通法训练,他没有掌握英美法中理清事情的技能。”〔11〕See Paul Sayre, The Life of Roscoe Pound, College of Law Committee, University of Iowa, Iowa City, 1948, pp. 281-283.

1920年,美国卫理公会总部决定将兰金召回,东吴大学校方也解除了他的教职,〔12〕Methodist Missions To Chinese Defended: Dr. Pinson Denies Southern Church Board Indifferent to Heresy, The Washington Post, Dec 26, 1921.由刘伯穆(W.W. Blume)接任法科教务长。〔13〕刘伯穆早年在德克萨斯州接受法律训练,曾在德州一所大学就读过一年,1914年加入了德州律协,1917年参军并被派到伦敦,借机进入伦敦大学学习直到1919年春,也就在这年夏,他返回美国入读于德克萨斯州基督教大学,于第二年获文学学士学位。参见The Michigan Alumnus 91, “ William Wirt Blume”, https://www.lib.umich.edu/faculty-history/faculty/william-wirt-blume/historicalresearch-augments-law-professor039s-courses, accessed April 28, 2017 .对于学校的教育宗旨,除了逐步褪去宗教色彩外,刘伯穆并未做出改变,继续以比较法教育作为办学方针。学院对外招生广告也主打比较法教育的特色,全面移植美国大学法学教育的模式:“本校课程悉照美国法律大学,兼注重大陆法、中国法为比较之张本。”〔14〕《东吴法科招生》,载《申报》1923年8月15日第2版。尽管,有学者并不认同这一时期的东吴法学院存在比较法教育,〔15〕See Alison W. Conner, “The Comparative Law School of China”, in C. Stephen Hsu ed., Understanding China’s Legal System,New York University Press, 2003, p. 214.但当时到访法学院的哈佛法学院教授哈德逊(Manley O. Hudson)在参观完后感慨:“据我了解,你们学校是不同的,国内法是在英美法和大陆法相比较的基础上教授的,你们是我所知道的唯一一所真正堪称比较法学院的学校。”〔16〕Manley O. Hudson, “Address at the Inauguration Exercises”, 3(4) The China Law Review 148, 149 (1927) .报章媒体亦称其为中国国内唯一采用比较法教学的学校。〔17〕参见《东吴大学法科消息丛志》,载《申报》1924年6月2日第14版。据此,呈现出了两种不同的评论态度,那么究竟这一时期东吴法学院是否确立了比较法教学呢?

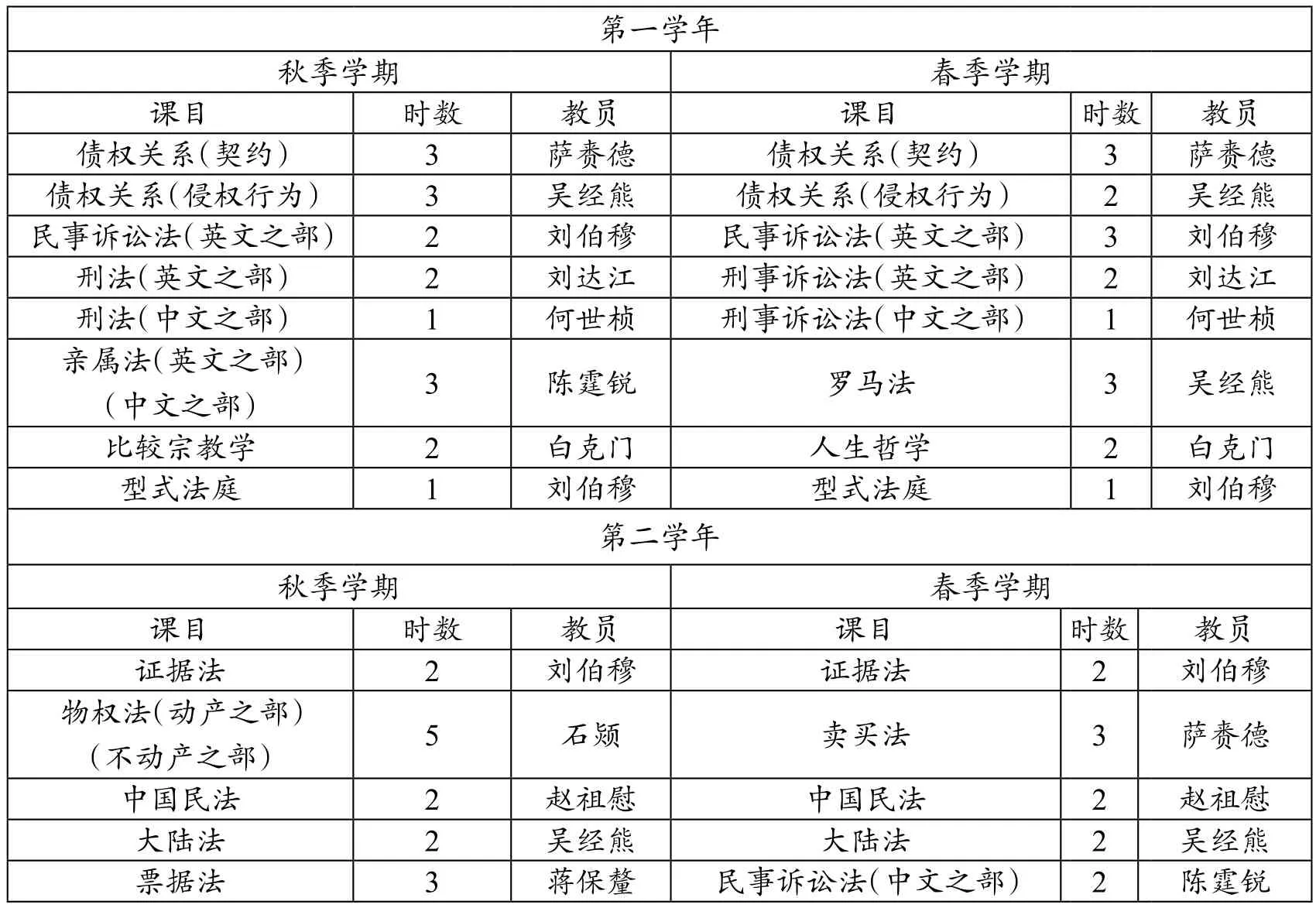

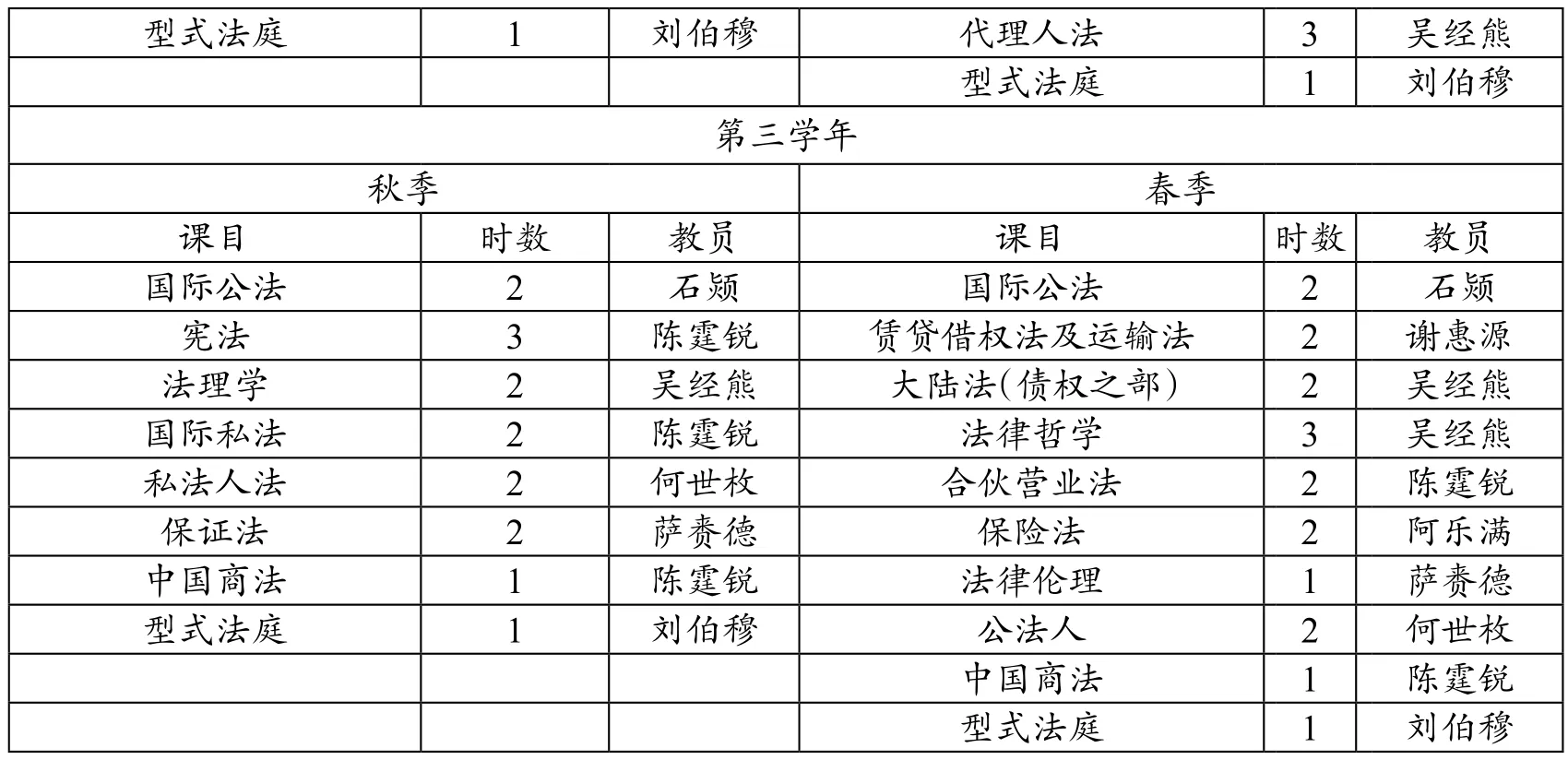

从刘伯穆时期对外刊布的章程看,中国法及大陆法的课程数目确有提高,但仅从表单中很难看到开设比较法类课程的踪迹〔18〕《东吴大学法律科章程》,1926年版,第6-11页。:

第一学年秋季学期春季学期课目时数教员课目时数教员债权关系(契约)3萨赉德债权关系(契约)3萨赉德债权关系(侵权行为)3吴经熊债权关系(侵权行为)2吴经熊民事诉讼法(英文之部)2刘伯穆民事诉讼法(英文之部)3刘伯穆刑法(英文之部)2刘达江刑事诉讼法(英文之部)2刘达江刑法(中文之部)1何世桢刑事诉讼法(中文之部)1何世桢亲属法(英文之部)(中文之部)3陈霆锐罗马法3吴经熊比较宗教学2白克门人生哲学2白克门型式法庭1刘伯穆型式法庭1刘伯穆第二学年秋季学期春季学期课目时数教员课目时数教员证据法2刘伯穆证据法2刘伯穆物权法(动产之部)(不动产之部)5石颎卖买法3萨赉德中国民法2赵祖慰中国民法2赵祖慰大陆法2吴经熊大陆法2吴经熊票据法3蒋保釐民事诉讼法(中文之部)2陈霆锐

型式法庭1刘伯穆代理人法3吴经熊型式法庭1刘伯穆第三学年秋季春季课目时数教员课目时数教员国际公法2石颎国际公法2石颎宪法3陈霆锐赁贷借权法及运输法2谢惠源法理学2吴经熊大陆法(债权之部)2吴经熊国际私法2陈霆锐法律哲学3吴经熊私法人法2何世枚合伙营业法2陈霆锐保证法2萨赉德保险法2阿乐满中国商法1陈霆锐法律伦理1萨赉德型式法庭1刘伯穆公法人2何世枚中国商法1陈霆锐型式法庭1刘伯穆

但是,对比这一时期两位学生江一平与顾宪章的成绩单,前者(就读于1920年9月-1923年6月)修习的课程中仅有中国法(Chinese Law)一门课,其余几乎全是英美法,而后者(就读于1922年9月-1925年6月)学习的课程中明显扩展了中国法的课程数目,并且加入了大陆法的内容,更加突出了比较法学程。其成绩册修习科目划分为中国法、英美法、大陆法及比较法四类,其中大陆法开设有德国民法、罗马法及比较宪法,比较法则开设了国际公法、法律伦理、法律哲学、法律学、各国法制概略。〔19〕上海市档案馆藏:Q245-1-273,《1918年至1927年6月法律系毕业生学籍材料》。由此可见,比较法的课目数量已经明显得到提高。此外,1921年东吴法学院还开设了“型式法庭”,每两周开庭一次,由学生轮流扮演法庭上各角色,以会审公廨、混合法庭、英美驻华法庭为蓝本轮流模拟演练。〔20〕See W. B. Nance, Soochow University, United Board for Christian Colleges in China, 1956, p. 76.1922年,以中英文合刊形式编辑,专门讨论法律问题的学术性杂志《法学季刊》正式发行,其出版目标之一就是要“将中外同类的法学问题合起来作分析的比较的研究。”〔21〕记者:《本刊宣言》,载《法学季刊》1922年第1卷第1期。

基于此,可以肯定的一点是,至少在1920年后,无论是办学理念,还是开课内容,校方都在努力突出东吴法学院比较法教育的办学特色。只不过,在教学内容的广度和深度方面,可能并未达到很高的水准。但总体而言,东吴法学院确立的比较法教育宗旨已经基本开始落实施行。

二、传承抑或蜕变:中国人治校后的比较法教育

1927年南京国民政府成立后,东吴法学院的管理层亦改弦易张,由中国人吴经熊和盛振为分别出任院长和教务长,〔22〕See W. B. Nance, Soochow University, United Board for Christian Colleges in China, 1956, pp. 80、81 .法学院也进入了本土化时期,教员、教学方式和内容均发生了改变,陆续暴露出了不少问题,并且受到了学生们的广泛质疑。比较法教学的特征在此之后逐渐淡化,不仅比较法课程难觅踪迹,甚至一度出现了法西斯法的科目。

(一)长期缺课的教员

自东吴法学院创设伊始,校方就非常注重教员的择定,担任教职者不乏法学界名流,“曩时教授,如王宠惠,梅华铨,谢永森,陈霆锐,张君劢,张一鹏……诸先生,均系中外著名法学专家,先后任本院主要学科。”〔23〕盛振为:《十九年来之东吴法律教育(附表)》,载《法学杂志(上海1931)》1934年第2期。法学院也以高标准选聘教师自诩。〔24〕参见陈霆锐:《东吴法科大事记》,载上海市档案馆藏:Q245-1-486,《东吴法科年刊》1923年版,第20页。

可是,名师阵容带来的并非是优质的教学质量,而是令人瞠目的缺课率。以著名法学家董康为例,1929至1932年间,他在东吴法学院教授中国法制史和比较刑法两课,而比较刑法一课安排在大三上下两学期,1931年秋上学期,董康共缺席2次,但到了1932年春下学期,董康缺课达6次之多。〔25〕参见上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第223-238页。

下学期不过4个月,从正式上课(1932年3月3日)到考试日(1932年7月1日),董康缺席了近一半的课程。而上学期董康虽然仅缺课2次,看似很少,但需考虑1931年秋东吴法学院经历了一个多月的反日罢学停课风波。〔26〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第201-208页。此外,上学期正式上课是在1931年9月10日,〔27〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第182页。而比较刑法一课的讲义到上学期临近结束都还未印好:“十一月十七日,晴,今晚比较刑法因讲义未印好,董康即杂谈当年刑部掌故,颇饶兴趣。”〔28〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第197页。同样的,其所授仅半学期的中国法制史也有类似情形。

董康并非东吴法学院众多名师中的特例,吴经熊仅一学期的法律哲学一课就缺席了4次,〔29〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第228-235页。瞿曾泽更是整整一个月不来上课。〔30〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第153-156页。这样的现象屡屡发生,乃至于学生不得不向学院教务会议反映教授缺课太多的事实。〔31〕上海市档案馆藏:Q245-1-4,《东吴大学校务会议及校务会议记录 1930-1937》。但校方通常会选择尽力配合授课教授时间,“现因徐维震长院后,推事出外教书须告假,闻自下学期起……东吴亦将改迟,以免与推事审案时间有所冲突也。”〔32〕持平:《上海各大学之法科谈》,载《福尔摩斯报》1930年1月23日第1版。

此外,教授们因为缺席课次数太多,原定课程最后只能压缩挑选重点讲授,例如萨赉德(George Sellett),即是一例:

二月十七日,晴,今日萨赉德未来,契约法及侵权行为均无课。〔33〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第62页。

三月二十五日,晴,东吴教授萨赉德将伴驻华美国按察使赴粤审一案件,故自明日起契约法及侵权行为均将暂停。〔34〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第72页。

四月九日,雨,萨赉德又因事离沪,本周课暂缺。〔35〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第75页。

五月二十六日,晴,今日晚萨赉德告假,契约法侵权行为均未上课。〔36〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第86页。

因为萨赉德的多次缺课,以至于契约法一课只能加快速率讲完,“本学期各种功课因时间关系不能授完,现在如契约法等均增加速率以期将重要处在考前讲毕。”〔37〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第88页。教务长孙晓楼曾感叹法学院学生比较法能力的薄弱:“大学法律科学生,能于本国法律有一个彻底的了解,旁及于一二国国情比较相同的法律的研究,已是难能可贵。”〔38〕孙晓楼:《法律教育》,王健编校,中国政法大学出版社1998年版,第67页。在这样的教学方式下,法学院自身的教学效果不禁使人有所质疑。

(二)受到质疑的教学

在办学宗旨的影响下,东吴法学院教师的教学方式也以比较法为主,但正如前述,许多教员的出勤率尚且无法保证,实际教学中的比较法教学也可能没有达到一定效果:

他们这种‘玩票’式的教书,没有什么得失之心,绝不过问学生的拥戴或反对,拿着外国大学的‘标准’课本,一小时指定四五十页,上课就按照名薄一个一个叫起来问,仿佛在法庭上讯问对造证人似的硬干。〔39〕卥厂:《东吴法律学院的今昔》,载《新社会》1934年第9期。

不仅在社会中有如此批评,往届学生的回忆似乎也对法学院的教学不太满意:

俞先生一口绍兴官话,对学生非常和气,可在局里又是一副神气。讲的内容和书对不起来。当然刑事犯罪侦破的故事对他说来俯首即是,哪里需要备课。听故事,谁不愿意?下课他就走,并没有什么布置。〔40〕参见马裕民:《忆吾东吴》,载东吴大学上海校友会、苏州大学上海校友会编:《东吴春秋——东吴大学建校百十周年纪念》,苏州大学出版社2010年版,第26页。

行政法教授韦维清讲解甚为迟缓,且喜将参考数据书于黑板,同学苦之,有以发讲义请者,彼以事冗却之。〔41〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第229页。

无论是校友回忆还是学生日记,都未反映出教学上是否采用了比较法教育,反倒是教员态度的怠慢和上课不积极,常为学生诟病。例如因为教员上课拖沓,学生们曾一再向学院教务会议提出:“讲授功课应加速,须于规定之学年或学期终了授完”的要求。〔42〕上海市档案馆藏:Q245-1-4,《东吴大学校务会议及校务会议记录1930-1937》。对于授课不佳的教员,学生也积极维护自身权益,即使是院长吴经熊也会被学生抗议,因为他教书“喜欢用照书上字句宣读的方法”,〔43〕周壬林:《吴经熊先生》,载《人间世》1935年第42期。这一教学方式也引来了学生们的不满:

十月二十七日,晴,今日法理学课上,倪征噢(笔者注:倪为吴经熊助教)忽出二问题,拟举行考试,同学皆反对,有数人更提出对教授法表示不满,争论多时,结果作为温习。〔44〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第193页。

十月二十八日,七时许,盛振为至我级教室报告谓吴经熊因昨日本级之事态度颇为消极,拟辞职云,乃又开同级会决议仍请盛氏前往解释误会,同时并贡献对于教授法之意见。〔45〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第193页。

十月三十日,晴,关于法理学一课之事,昨经级会议决推江鸿治、周淑娴二君为代表向吴经熊解释误会,今日周氏未去仅江君一人往晤,谈后结果极圆满,吴氏今晚照常上课并宣布改良教授法之主张。〔46〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第194页。

十一月三日,晴,晚有雨,午后至通易银行,四时半到校,今日法理学一课由张志让讲演,吴经熊谓张氏之教授法甚佳,故先请张氏讲授一二小时,而后彼再采张氏之方法以授吾辈也。〔47〕上海市档案馆藏:Q459-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第195页。

这一场因为教学方法引起的争论,最后以吴经熊“大度”的答应改良教授法而收场。法学院院长尚能听取学生意见后,得到做出改变的机会,有的普通教员更因教学方式得不到学生满意,直接遭到了学生们联名罢黜,例如高君湘的遭遇即是如此。高君湘,又名高筠,出身名门,乃南社高吹万的第三子,〔48〕参见徐国平编:《不可磨灭的记忆 百年南社后裔寻访》,古吴轩出版社2009年版,第285页。1926年获美国地脱劳大学法律博士学位。〔49〕参见王伟:《中国近代留洋法学博士考1905-1950》,上海人民出版社2011年版,第80、81页。因此,就其学问本身而言并无太大问题,但在1930年,他却因为讲授公司法,学生评价接连不佳而遭到了罢课驱逐。〔50〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第109-111页。而后,校方马上聘请了临时法院推事瞿曾泽作为继任者,而瞿氏的教学得到了学生们一致认可。〔51〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-146,《律师朱仁日记》第二卷,第115页。至此,这一事件总算得到平息。

虽然吴经熊和高君湘两人最后的处理结果不同,但至少可以确信法学院的教学方式存在着很大的问题,更不消说授课中是否采用比较法教学。一位1940年代校友的回忆也印证了这一点:“当时上课,教中国法的教授基本不懂英美法,教英美法的中国法也不熟,比较就留给学生课下自己比较。”〔52〕2015年5月8日,笔者台北采访。

(三)下降的课程品质

授课形式的转变,很大程度上受讲课内容的影响,就东吴法学院对外公开的比较法学程而言,看似开设有许多琳琅满目的课程,但细究之下,不难发现比较法课程开课数量其实明显不足:

比较法(Comparative Laws):罗马法(大学二年级)、德国民法(大学四年级)、近代大陆民法比较(大学五年级)、英美契约法(大学三年级)、法国民法(大学四年级及研究院)、苏俄民法(研究院)、英美侵权行为(大学四年级)、英美商法(选课)、公法人法(选课)、英美民法(研究院)、瑞士民法(研究院)、日本民法(研究院)。〔53〕上海市档案馆藏:Q245-1-489(1),《1932年东吴大学法律学院一览》。除去研究院课程和选修课,留给法学院本科生的仅仅只有六门而已,平均每一学年只上一门外国法课程。这样的开课数量似乎并不能凸显东吴法学院的教学特征,反倒成为一种点缀。

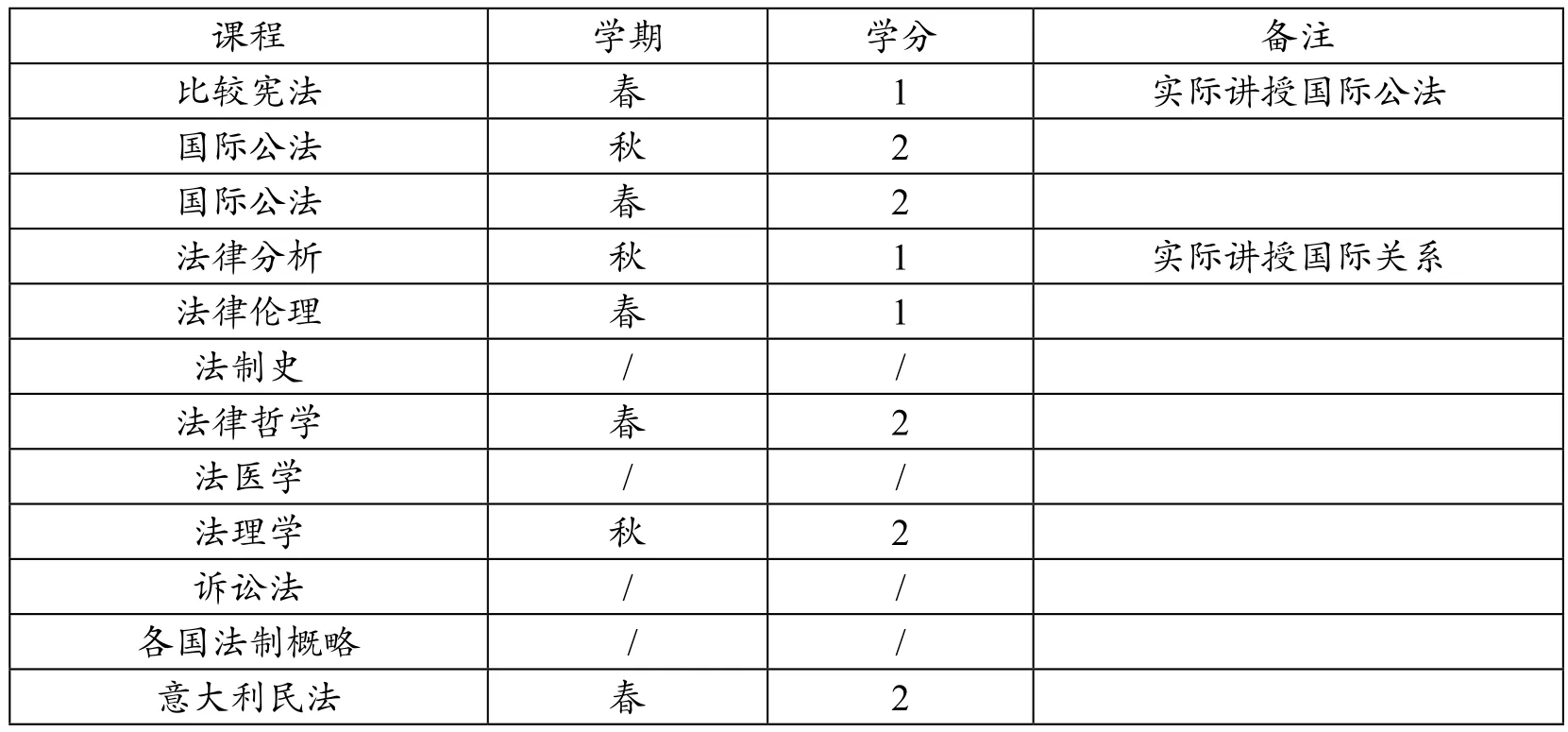

另一方面,从实际讲授的课程而言。自1930年代中期开始,相比刘伯穆时期,比较法课群与中国法、大陆法、英美法等课群,更普遍的并列出现在了毕业生的成绩单中,〔54〕上海市档案馆藏:Q245-1-280(2),《1934年6月法律系毕业生学籍材料卷》。以1934年毕业生的成绩表为例,比较法课群包含的课程有如下几种:

课程学期学分备注比较宪法春1实际讲授国际公法国际公法秋2国际公法春2法律分析秋1实际讲授国际关系法律伦理春1法制史//法律哲学春2法医学//法理学秋2诉讼法//各国法制概略 //意大利民法春2

总计开设的11门课,除去未讲授的4门外,有关国际法的内容就占了比较法课群总数的一半。这一年并非个例,其他年份的毕业生成绩册也不同程度体现了以部门法课程充数比较法课群的现象。〔55〕例如有将犯罪学归入比较法学程,参见上海市档案馆藏:Q245-1-282,《1936年6月毕业生学籍材料卷》。因此,无论是从对外刊布的宣传品,还是实际授课,都不难得出东吴法学院1930年代的比较法课群相比1920年代开课数量明显锐减的这一论断。这也与法学院上呈教育部办学情况的函件内容相符,即其教学乃“除本国法律已入门径外,于各国法律亦涉猎其大要”。〔56〕上海市档案馆藏:Q245-1-11,《苏州校本部抄送伪教育部关于招收新生问题的原呈稿及指令、训令》。

此外,1929至1933年间,东吴法学院还开设法西斯社团法(Italian Fascist Corporation Law)来扩充比较法教学的范围,聘请意大利法学家克斯坦蒂尼(Dr. Cav. G. Costantini)作为教授。〔57〕See “ ITALIAN LAW IN CHINA: Course to Be Started in Shanghai ”, The North–China Herald and Supreme Court &Consular Gazette, Jan 11, 1933 .对于开设这一极具争议的法西斯法课程,盛振为作出了如下解释:“没有比较就没有鉴别……讲授并不等于同意,但不讲授就不知道它是什么,更无法进行比较鉴别。”〔58〕高积顺:《中国现代法律教育的拓荒者——盛振为》,载周永坤主编:《东吴法学》,2008年春季卷总第16卷,中国法制出版社2008年版,第278页。但是,事实好像并非如其所言,至少法学院院长吴经熊对法西斯社团法非常推崇,他认为法西斯主义者是在道德基础上建国的,而其中有些原理和孙中山的三民主义异曲同工。〔59〕“ Minister For Italy Speaks on Italian Law ”, The China Press, Mar 7, 1933.同时,他还坚信尤其在当下时局混乱之际,迫切需要一种更好的组织系统,这门课程则更加具有价值。〔60〕“ ITALIAN LAW IN CHINA: Course to Be Started in Shanghai ”, 6(1) The China Law Review 4, 5 (1933).由此而言,东吴法学院开设这一课程的动机也值得怀疑。

大致以1927年为界的前后两个时期,东吴法学院的比较法教育发生了翻天覆地的变化,具体表现在如上所述的教员、教学方式和内容三个方面。如果说,兰金以“宗教为体,法律为用”作为教学宗旨是水土不服,那么继任者刘伯穆移植美式法律教育模式,则可看作是一种积极的调整和试验。尽管试验的成功与否因刘伯穆的离任而无法验证,但至少在这一时期,东吴法学院建立了一套行之有效的比较法教育体系。只不过,待到吴经熊和盛振为掌校,这一体系陡然间呈现出了衰变之势,及至1930年后,曾令其校友引以为傲的比较法教学,俨然已成为了一种包装。

三、比较法教育兴衰的原因探讨

东吴法学院比较法教育中的诸多问题,当然不能全部归咎于受时局裹挟的学校管理层。促成东吴法学院比较法教育嬗变的原因有很多,概言之,可归结为以下几点。

(一)法制环境的转变:教育市场的调整

1927年之前,由于上海租界内不仅有会审公廨,还有各签约国领事法庭的存在,出现了多种法律体系汇聚于一地的局面,同时也孕育了东吴法学院法学教育的独特性。“在大革命前,上海公共租界的会审公廨和外国律师公馆成为法科毕业生的工作场所。”〔61〕谢颂三:《回忆东吴法学院》,载上海市政协文史资料委员会编:《上海文史资料存稿汇编 教科文卫》,上海古籍出版社2001年版,第63、64页。所以,法学院确立比较法的教学思路也可解读为适应市场而生。

1927年后,随着会审公廨被撤销,六法体系的不断完善和治外法权的收回,对于法科学生而言,英美法和大陆法的需求已大不如前,中国法课程的学习愈发重要,上海各大法学院中比较法课程的重要性也呈现出了降低的趋势。例如,1928年时,大夏大学法学院英美法大意、大陆法大意、比较宪法和新旧刑律比较等课都还是必修课,1929年以后已全部改为了选修课程。〔62〕《大夏大学一览》,1928年版,第166页;《大夏大学一览》,1929年版,第180页;《大夏大学一览》,1931年版,第210页。这种趋势延续到了1937年抗战时新建的法校,如私立三吴大学法律系课程中必修课程都是中国法的内容,仅在选修课中设有英美法、德国民法、西洋法理思想史等课程。〔63〕上海市图书馆藏:《三吴大学学则》,第36页。

在如此环境下,东吴大学法学院也在课程内容上做出了相应的教学调整,形成了如其宣称的以中国法为主,英美法为辅,兼顾大陆法的格局。〔64〕盛振为:《十九年来之东吴法律教育(附表)》,载《法学杂志(上海1931)》1934年第2期。尽管法学院仍一再强调其比较法的特色,但实质上,比较法一类课程的开课种类,恰如前述,已名不副实,而法学院始终没有摒弃这一教学方法,除了能为志在留学英美国家的学生提供方便外,〔65〕2015年6月11日,笔者台北采访。想必也受其英文校名所累。

(二)伸向法学院的手:中央政府的管控

1920年代末掀起的收回教育权运动波及到了东吴法学院,〔66〕参见《东吴大学交华人自办之提议》,载《中华教育界》1927年第9期;《东吴法科收回运动圆满解决》,载《中华教育界》1927年第10期。学校性质从“教会学院”转变为一所本国“私立学校”,〔67〕《外人捐资设立学校认可办法》,载《教育杂志》1926年第1期。不仅校名按照教育部要求冠以“私立”字样,而且学校管理层也均由中国人出任。1929年,法学院获得了南京国民政府批准立案,最终成为一所体制内的法学教育机构,〔68〕参见盛振为:《法学院概况及本年大事记》,载《1930年东吴年刊》,第91页。开始受到教育部和司法院的管制。

1929年,教育部陆续公布了《大学规程》《私立学校规程》等法令规范私立法学院校的发展,东吴法学院的办学受到很大影响。〔69〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-5,《教育部派员视察指示改进与东吴大学往来文书(1922-1936)》。同年,司法院颁布的《司法院监督国立大学法律科规程》更加细化了必修课目。〔70〕参见《司法院监督国立大学法律科规程》,载《司法公报》1930年第67期。因此,东吴法学院的原定课程不得不做出重大改变,并且受到教育部的严格监督。〔71〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-7,《教育部指令二十五年发私伍十第一零三六三号》。

1933年开始,教育部派员视察上海各法学院校夜班的办理情况,发现各校夜班存在种种流弊后遂即禁止开设,东吴法学院也在关闭名单中,〔72〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-11,《苏州校本部抄送伪教育部关于招收新生问题的原呈稿及指令、训令》。这一命令无疑是对东吴法学院的沉重打击,因为夜班从兰金时期就一直是东吴法学院的主要教学模式,学院管理层只能一再陈情其夜班教学的优秀情况,竭力与教育部斡旋。〔73〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-4,《1930至1937年东吴大学校务会议及校务会议记录》。在不断的陈情下,教育部表面上同意了法学院继续开设夜班,但附加了一项条件:“该院夜班姑准继续办理,惟每年只准秋季招生一次,招生额数自应遂本部通令,所定甲乙两类学院之比额办理,仍应将授课时间设法提早,并拟实施军训补救办法呈部核夺。”〔74〕上海市档案馆藏:Q245-1-5,《1922至1936年教育部派员指示改进与东吴大学往来文书》。鉴于如此苛刻的招生条件,究竟是否继续坚持夜班授课,法学院内部的态度一直存在反复。〔75〕上海市档案馆藏:Q245-1-4,《1930-1937年东吴大学校务会议及校务会议记录》。直至1935年时,迫于无奈,法学院取消了自创校以来一直坚持的夜校模式,同其他法学院一样改以日班授课。1930年代末,教育部进一步逼迫法学院改五年制为四年制。虽然,校方一再坚持陈情五年制法学教育的特殊性。〔76〕参见上海市档案馆藏: Q245-1-3,《1935至1936年苏州校本部抄送伪教育部指示改组法学院的训令及复文稿》。

自获准立案后,步入国民政府教育体制内的法学院,不仅受以教育部和司法院为代表的形式化的监督及审查,〔77〕如法学院举行毕业考试,需由司法院派员监试。上海市档案馆藏:Q245-1-37,《本校为举行毕业考试呈请伪教育部、伪司法院派员监试,并核定考试委员的来往文书》。而且,一项又一项的限制政策附加其上,诸如限定必修课目、停办夜班、减短毕业年限等等,而校方的应对之策只能是一次又一次徒劳的呈请。1927年后,“统一”是中央政府规范法学院校发展的主调,但正如法学院上陈所言,固定准绳必然会束缚学校的发展。〔78〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-98,《本院向伪教育部杭立武建议改进专科以上教育制度的意见书》。中央政府的一系列政策不仅改变了法学院传统的办学模式,也让其办学特点不断褪色。

(三)法学教员的写照:低薪与教学质量

东吴法学院素以师资优良而闻名,创校之初就聘请了罗炳吉、佑尼干等著名法律专家,当时学校全职教员仅教务长1人。〔79〕See W. B. Nance, Soochow University, United Board for Christian Colleges in China, 1956, p. 76 .自1927年由华人掌校后,聘请的教授也都是法律圈的名流,这些名师大多身兼数职,例如有兼任法院推事的郑文楷、钟洪声、应时等,〔80〕上海图书馆藏:《1929至1930年私立东吴大学法律学院院章》,第4页。有兼任执业律师的丘汉平、张正学、刘世芳等,〔81〕《私立东吴大学法学院一览》,1935年版,第6、7页。还有兼任其他法学院教授的俞承修、张正学、瞿曾泽等。〔82〕《持志年刊》,1931年版,第6期;《上海法政学院一览》,1932年版,第90页。尽管,大量聘请兼职教授会一定程度影响课程的稳定性,但这些名家也为学校带来了知名度。〔83〕持平:《上海各大学之法科谈》,载《福尔摩斯报》1930年1月23日第1版。

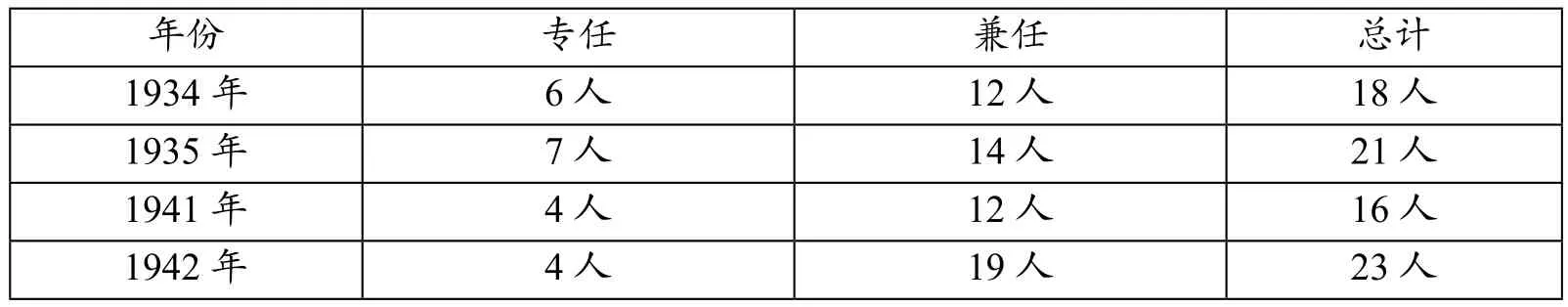

学校的管理层似乎对兼职教授非常亲睐,并且自己也加入到了兼职教授的队伍中,例如法学院院长吴经熊就兼任过持志大学教授。〔84〕“今知何氏新在持志法科增添法律哲学一课,自为教授,吴乃致函何氏自荐,愿任持志讲师,演讲法理学一课,并不支酬报。”晨鸣:《吴经熊之交情》,载《福尔摩斯报》1931年5月11日第1版。通过对法学院兼职教授人数进行统计,可以发现,他们是学校教学活动的主力军〔85〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-5,《1922-1936年教育部派员视察指示改进与东吴往来文书》;上海市档案馆藏:Q245-1-11,《苏州校本部抄送伪教育部关于招收新生问题的原呈稿及指令训令》;上海市档案馆藏:Q245-1-24,《1942至1944年汪伪教育部调查学校状况及教职员待遇规定,征收学费、设置免费学额等函令及本校甄报的调查表》。:

年份专任兼任总计1934年6人12人18人1935年7人14人21人1941年4人12人16人1942年4人19人23人

不难发现,尽管统计年数存在断代,但在明确记载兼任教授数据的年份中,兼任教授几乎占据总教授人数的2/3以上。而且,这一现象也存在于法学院的研究所:〔86〕上海市档案馆藏:Q245-1-35,《伪教育部调查本校研究所概况的来往档》。

年份专任兼任总计1943年4人5人9人1944年1人4人5人

如此高的比例已经远远超过《大学组织法》规定的兼任教员“总数不得超过全体教员三分之一”的规定。〔87〕参见《大学组织法》,载《国民政府公报》1929年7月27日第227号,第2页。东吴法学院也因此遭到了教育部的饬责。〔88〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-5,《1922-1936年教育部派员视察指示改进与东吴往来文书》。对此,法学院只能象征性地增聘专任教员,并且顾左右而言他的向教育部陈情。〔89〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-5,《1922-1936年教育部派员视察指示改进与东吴往来文书》。

值得一提的是,学校管理层在创校之初一直反对以兼职教授作为教学主力,他们认为兼职教授会对教学造成不利影响,例如:“1.律师或者推事由于工作忙碌,而没有时间备课,经常将上课变为了分享自己最近的经历;2.学校也因此会收到很多资历较浅律师的求职信,以求能够通过在法学院教学获得声望;3.法学教育和研究,其本身就是事业,因而要求全身心的投入。”〔90〕See W. B. Nance, Soochow University, United Board for Christian Colleges in China, 1956, p.77.但是,兼任教授数量居高不下的现象始终存在,直至学院发展后期仍能发现踪迹。〔91〕上海市档案馆藏:Q190-1-14574,《上海律师公会关于陆昭华律师于1948-1949年间担任东吴法学院教授期间,陆与该校往来信件及学生名册》。东吴法学院管理层之所以比较多的聘请兼职教授,除了考虑教员的知名度外,是因为兼职教授仅收取课时费。〔92〕参见盛芸:《盛振为先生落难记》,载《世纪》2014年第5期。这对于受招生名额限制,经济情况陷入支绌的法学院而言,是性价比最高的选择。

1933年,南京国民政府陆续颁布限制大学文法科招生名额的政策,〔93〕教育部教育年鉴编纂委员会:《第二次中国教育年鉴(二)》,1948年版,第42页。1934年明确规定专办文法学科的独立学院所招新生不得超过50名,〔94〕《教育部训令第四二六九号,为规定二十三年度各大学及独立学院招生办法通令遵办由》,载《教育公报》1934年第6卷第19-20期。1935年进一步限制为不得超过30名。〔95〕《教育部训令第五七一九号,为规定二十四年度各大学及独立学院招生办法由》,载《教育公报》1935年第7卷第17-18期。受限于招生数额,法学院的办学举步维艰,除一再呈请希望能特许增加招生数额,还动用人脉关系,“振为夫子大人函丈,日前在德国饭店蒙宠召,得亲教诲,深以为幸……母校拟扩充招生学额一节,盼有呈文到部,可望邀准”,〔96〕上海市档案馆藏:Q245-1-7,《东吴大学苏州校本部抄送关于本校呈报毕业生名单、成绩证书与教育部等往来文书》。但结果却收效甚微。〔97〕参见上海市档案馆藏:Q245-1-11,《东吴大学苏州本部抄送教育部关于招收新生问题的原呈稿及指示训令》。对私立学校而言,其日常经费更多依赖的是学费,削减招生数量意味经费收入的减少,法学院从此陷入经济支绌的泥沼。一再呈请教育部增加招生名额无果的情况下,法学院只能求助中央政府增加财政拨付,但结果同样惨淡。如1931年,南京国民政府以中央财政拮据对私立大学难以兼顾为由,勉强筹措之下一次性拨付国币5000元,〔98〕上海市档案馆藏:Q245-1-17,《教育部及淞沪战区善筹备委员会补助东吴大学经费文件》。这笔“慷慨”的补助杯水车薪,仅1935年法学院账目就亏空3700多元,学院不得不缩减教师薪水,各项开支也力行节省。〔99〕上海市档案馆藏:Q245-1-5,《1922至1936年教育部派员视察指示改进与东吴大学往来文书》。

另一方面,上海法学兼职教员的薪资普遍很低,长期兼职各校教授的周新民曾做过统计,在各私立法学院校中,薪资最高的属震旦大学,每小时8元(每人只授课二三小时),其次则是东吴法学院,每小时4元,最低的是中国公学,每小时只有2元。而上海的生活消费成本又很高,一般大学教员每月需300元方可维持生活。〔100〕参见周新民:《法学教育改进的我见》,载《法轨》1935年第2期。

因此,微薄的薪水无法应付日常开销,教员们只能通过兼职来维持生活,汪翰章就曾戏谑兼职教员为“跑街教员”,因为上海各法学院校校区相距很远,兼职教授们只能跑来跑去上课。〔101〕参见汪翰章:《上海教员的生活》,载《现代学生》1930年第2期。每天将时间投入到兼职工作中必然疲惫,教员根本没有精力去做研究,上课只是拿着旧课本讲一套敷衍过去。〔102〕参见周新民:《法学教育改进的我见》,载《法轨》1935年第2期。兼职教授一边忙于社会事务,一边要手执教鞭,频繁的缺课成为普遍现象,不负责任的情况比比皆是,严重影响了教学质量。〔103〕参见马裕民:《忆吾东吴》,载东吴大学上海校友会、苏州大学上海校友会编:《东吴春秋——东吴大学建校百十周年纪念》,苏州大学出版社2010年版,第25页。

四、结语

东吴大学法学院比较法教育的嬗变脉络,实际是近代中国比较法教育发展历程中的一段缩影。北洋政府时期,教育部的管制可谓“令不出部门”,条例形同具文,不少学校游离于政府管理之外,〔104〕参见宋秋蓉:《近代中国私立大学发展史》,陕西人民教育出版社2006年版,第86页。作为一所教会学校,东吴法学院在办学上展现出十足的活力。创校之初,其借法律教育之名行传教之实,以及美式法律教育的移植,均是在没有严格监管的制度下法学院自由发展的结果。南京国民政府成立后,加强了对法学院校的监督管理,并且设定了法律教育的官方模板,东吴法学院在这场自主教育权的博弈中始终处于弱势,最终得到的是立案资格,失去了办学的活力。与此同时,随着时势的变化,比较法课程的重要性大不如前,校方与兼职教员经济关系的失衡也影响了授课的质量,法学院的比较法教育实质上也仅剩下一副皮囊。东吴大学法学院,仅仅是近代中国众多法学院校中的一个侧影,并不具有广泛的代表性。但是,假使近代中国的比较法教育是如此图景,那么这一时期的英美法教育、大陆法教育,乃至中国法教育的实际情况又当如何?近代中国的法律教育史又该如何书写?这些问题值得我们继续深思。此外,回顾东吴法学院的办学过程,可以清晰地看到移植而来的比较法教育如何衰变成为本土模式,渐进中的得失成败和因果关系也可为当下比较法教育的发展提供镜鉴。

目 次

一、传教还是传道:外国人创校时的比较法教育

二、传承抑或蜕变:中国人治校后的比较法教育

三、比较法教育兴衰的原因探讨

四、结语

* 沈伟,中共上海市委党校第二分校讲师、法学博士。

肖崇俊)

—1952)