基于学术英语口语语料库的学生课堂报告体裁分析

段天婷

复旦大学

杨瑞英

西安交通大学

基于学术英语口语语料库的学生课堂报告体裁分析

段天婷

复旦大学

杨瑞英

西安交通大学

学生课堂报告是美国大学常见的课堂活动,也为中国英语教师们广泛使用。本文选取并分析了密歇根大学学术英语口语语料中11份学生课堂报告转写记录,从中鉴别出41个独立报告,并将它们分为两类:“讨论新发现”和“阐明观点”。在宏观结构上,两类学生课堂报告有“开场”“收场”和“结论”三个共同部分;微观结构上则有“介绍”和“评价”为核心的多个共同语轮,体现该体裁的两个重要交际目的。

学生课堂报告,体裁分析,学术口语体裁,密歇根大学学术口语语料库

1.引言

“学生课堂报告”(Student presentations)是美国最常见的课堂活动之一,指的是一个或多个学生在同学面前演讲或引导班级展开讨论。Kim(2006)针对在美留学的东亚国家研究生做了调查,结果表明他们最关心的学术口语技能是如何引导和参与课堂讨论,而取得好成绩的最重要技能是能够成功理解和进行较为正式的课堂报告。调查结果中的“引导课堂讨论”以及“课堂报告”正是“学生课堂报告”这一言语事件的主要内容。“学生课堂报告”不仅是东亚学生英语学习的重点也是难点。

在国内,杨贝(2006)总结了学生课堂报告在研究生英语教学中的作用,明确指出学生课堂报告可以有效的提高学生的口语水平和专业知识,应在研究生英语教学中广泛使用。实际上,过去的十几年中,学生课堂报告已经成为了本科和研究生英语教学中应用频率最高的课堂活动之一。学生课堂报告不仅要求学生能够流畅自如的表达,同时还要发挥逻辑和批判性思维,结合课程内容发表自己的见解,是一种较为全面的展现学生思维能力、表达能力的课堂活动,在教学中的有效性得到普遍认可。但是,针对学生课堂报告这一体裁本身的研究很少,教师的指导没有理论依据,阻碍其最大效用的发挥。本文以学生课堂报告为研究对象,详细分析该体裁的宏观和微观结构,希望可以为国内英语教学提供理论依据,帮助中国学生更好的参与和理解国内外的英语课堂。

2.学生课堂报告及相关体裁研究

面对面交流是学术活动保持活力、研究者创建学术圈的必要环节,学术口语语篇是学术语篇的重要组成部分。但是,此前大部分研究都集中于学术论文等书面语体裁(如Swales 2001;Martin 2003;Yang&Allison 2003;Samraj 2005;Loi 2010;葛冬梅、杨瑞英 2005;Zhao&Wu 2013;肖忠华、曹雁 2014;Tessuto 2015)等,研究范围很广,几乎面面俱到,主要涉及学术论文的摘要、引言、结论等各部分,语料跨越语言学、医学、法律等各领域。

相比较而言,口语语篇的特性更为动态和不稳定,要进行体裁研究更为困难,因此,学术口语体裁的关注也较少,相关研究不足。现有研究主要包括学术会议报告(如Ventola,Shalom and Thompson 2002;Rowley-Jolivet&Carter-Thomas 2005)、学术讲座(如崔艳嫣、王同顺2004;Jung 2006;Morell 2007)、论文答辩(如 Recski 2005)以及研讨会(如Arguilar 2004),学生课堂报告的相关研究几乎为零。上述口语体裁中学术会议报告在形式上与学生课堂报告相类似,相关研究具有一定的借鉴意义。但是,两者是不同的交际事件(communicative event),具体表现在体裁的两个重要因素上——即不同的话语社团(discourse community)及交际目的(communicative purposes)。学术会议报告的话语社团主体是某个领域的专家、学者,目的是为了发表最新的研究成果,讨论学术发展方向,为学者们提供面对面发表和社交的机会和平台,是较为正式的学术交流场合。学生课堂报告则是以学生和老师为受众,情景更为随意。学生借由课堂报告口头展示自己的作业成果,老师则检验教学成果、了解学生的学习状态。学生课堂报告口语、非正式的学术体裁特点集中体现在其宏观和微观的语类结构上,现通过学术口语语料库的检索和分析进一步说明。

3.研究方法

本研究的语料来自于密歇根大学学术英语口语语料库(the Michigan Corpus of Academic Spoken English简称MICASE),从中选取其收录的全部11个不同课程的学生课堂报告(11份录音记录转写文本,其中7份附音频文件),并将它们标注为C1到C11,总词数达143,369,总时长达932分钟。语料的具体情况请参看附录。

本文的体裁结构分析分为宏观和微观两部分。借助于词汇标志,宏观结构分析建立在对语篇突出功能识别的基础上。微观分析参照Nwogu(1997)提出的体裁分析研究步骤,分三步:首先仔细听取录音和研读转录文本,掌握语篇的主要含义,找到重要话语标记;然后明确各部分的语篇功能以及发言人的交际目的,确立各语轮和语步;最后参照其它语篇检验语轮、语步的划分。

4.研究结果与讨论

4.1 研究结果概述

仔细听取录音和研读转写文本后,笔者发现11个课程的语料共含有41个独立的学生课堂报告(由SP1到SP41依次标记)。类似“Hi,everyone…”、“our topic is…”或是“thank you”、“thanks”的标志词汇帮助笔者找到每个报告的起始和结尾。有的报告由一个学生独立完成,有的是几个学生进行合作。

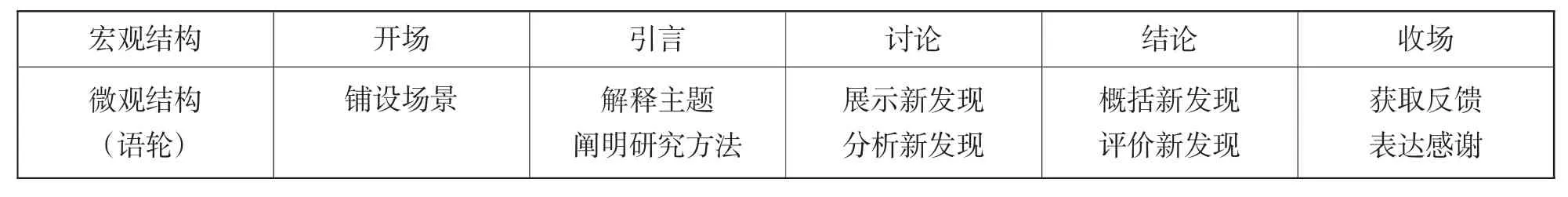

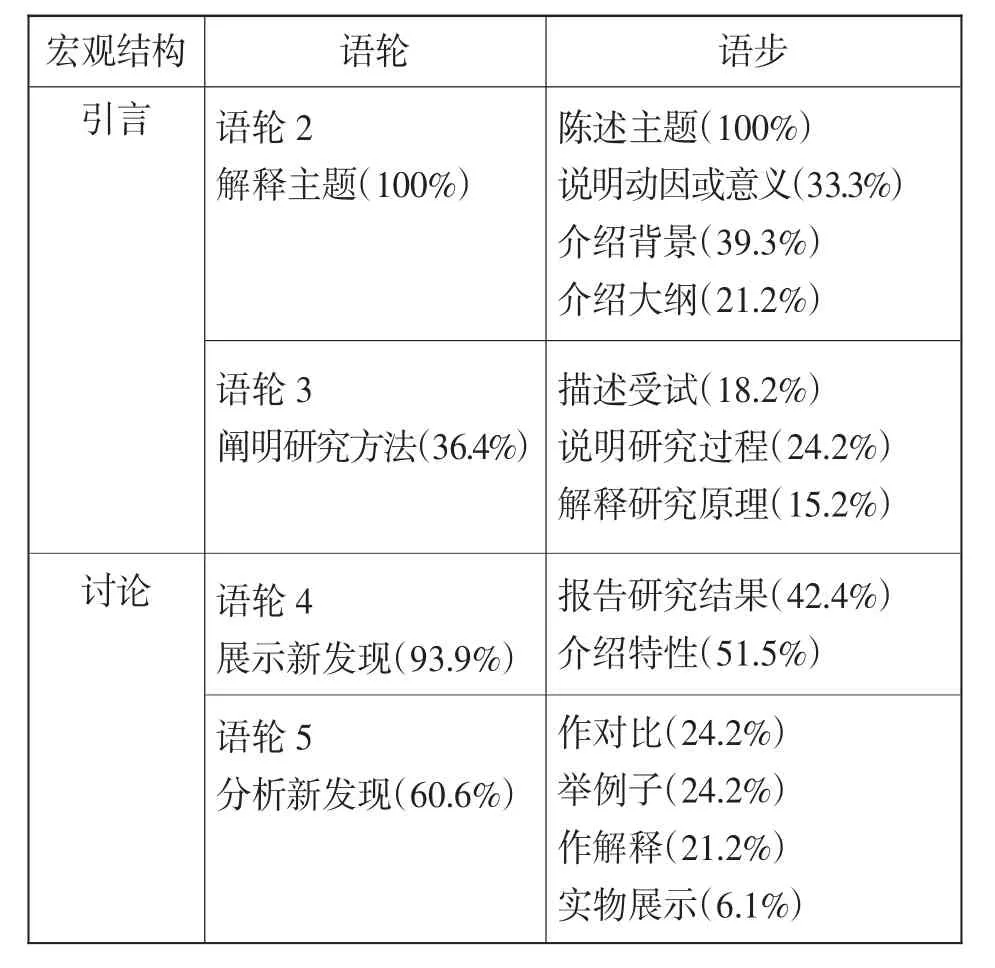

根据不同的表达方式,将学生课堂报告分为两个类型:类型I“讨论新发现”和类型II“阐明观点”。语料中约80%(33/41)的学生课堂报告属于类型I,剩下的属类型II。表1和表2是两个类型的学生课堂报告体裁结构的分析结果,包括宏观结构及其对应的语轮结构。

表1 类型I“讨论新发现”体裁结构

学生课堂报告类型I由5个部分组成:开场、引言、讨论、结论、收场,共9个语轮。类型I讨论的“新发现”有两种:一种是一手的——约50%的该类型报告中,发言人发表正在进行或已完成项目的“发现”,另一种是二手的——50%的报告是对他人“新发现”的总结归纳。

类型II由开场、议题、对策、结论、收场5个部分组成,共8个语轮。其中开场、结论、收场是两个类型共有的部分。开场、收场语轮语步完全一致,结论的语轮也较为类似,都是先“总结”再“评价”。差别较大的是第二和第三部分。因此,笔者首先分析开场、收场、结论三个部分,并同时涉及两个类型,剩下的部分则每个类型分开讨论。

4.2 开场和收场

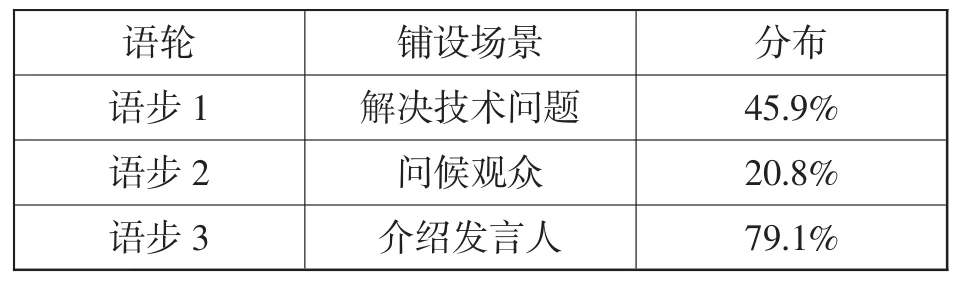

“开场”和“收场”是两个类型学生课堂报告的共有部分。58.5%的报告有“开场”,这部分只有一个语轮——铺设场景,语步的分布情况请参看表3。

表3 “开场”的语轮语步分布情况

“开场”的主要功能是营造氛围,为报告主体部分做准备,由三个语步来完成场景的铺设。语步1出现在几乎近半的报告中。发言人在正式报告前会遇到些许技术操作问题,会向观众求助,解决电脑或其它设备的问题。下面列举了该语步的一些标志词汇:

…we don’t have power in the computer right… (SP9)

I’m not gonna use the projector.(SP13)

we will try to make it work…(SP36)

don’t turn this… so I just push … (SP37)

语步2“问候观众”是所有公众演讲都必不可少的部分,但学生课堂报告中发言人的用词充分显示该体裁的“非正式性”和“随意性”以及话语社团成员平等而且亲密的关系:称观众为everybody而不是ladies and gentlemen;最常用的招呼语是Hi。语步3是出现频率最高的,高达79.1%。学生课堂报告是课堂活动,除了向观众介绍发言人,该语步很重要的功能是向老师表明身份,方便老师明确发言人的表现进行打分和评判。

语料中所有的学生课堂报告都有“收场”,表明该部分在整个报告中的重要地位。报告主体完成后,发言人与观众通过问答的方式有一个讨论和交流,观众有时还会就报告本身发表评论。这非常符合MICASE(2012)对学生课堂报告的定义,即该体裁的核心内容之一是“引导班级展开讨论”,在讨论中推进学习过程。表4是该部分语轮语步的分布情况:

表4 “收场”的语轮语步分布情况

该部分两个语轮的出现频率都非常高,特别是语轮“获取反馈”,近90%的学生课堂报告都含有该语轮。“获取反馈”有两个语步:“提问和回答”,以及“观众评价”,通过不同的互动方式获得反馈,加深观众对于报告内容的理解,进而提升报告的影响力。语步“提问和回答”,与其它更加正式的学术口语体裁相比呈现极强的动态性和不确定性。提问者可以是观众,也可以是发言人(如SP3,SP4);提问虽集中在报告完成之后,但在报告过程中也时有观众提出疑惑,发言人会即时给予解答。该语轮有几个突出的词汇标记:a question(questions)、ask、commen on、comments、concerns。除此之外,语步“观众评价”的表达词汇比较丰富,有正面的形容词,如 interesting、good、nice、cool,也有动词指出需要改进的地方,如didn’t do something或是need todosomething。

语轮“表达感谢”是公共演讲体裁的常规组成部分,除了传递情感,更是一种话语标记,标志着交际事件告一段落,标注该语轮的提示词汇都与thank、appreciate等词直接相关。但词汇不是我们确立该语轮的唯一手段。学生课堂报告是口语体裁,除了文本,音频文件也可以帮助我们分析语类结构。表达感谢除了用语言,还可以用行动。在SP18和SP23两个报告结束后,没有问答、没有评论、也没有感谢的语言,但是因为有掌声,我们将其标记为语轮“表达感谢”。

4.3 结论部分

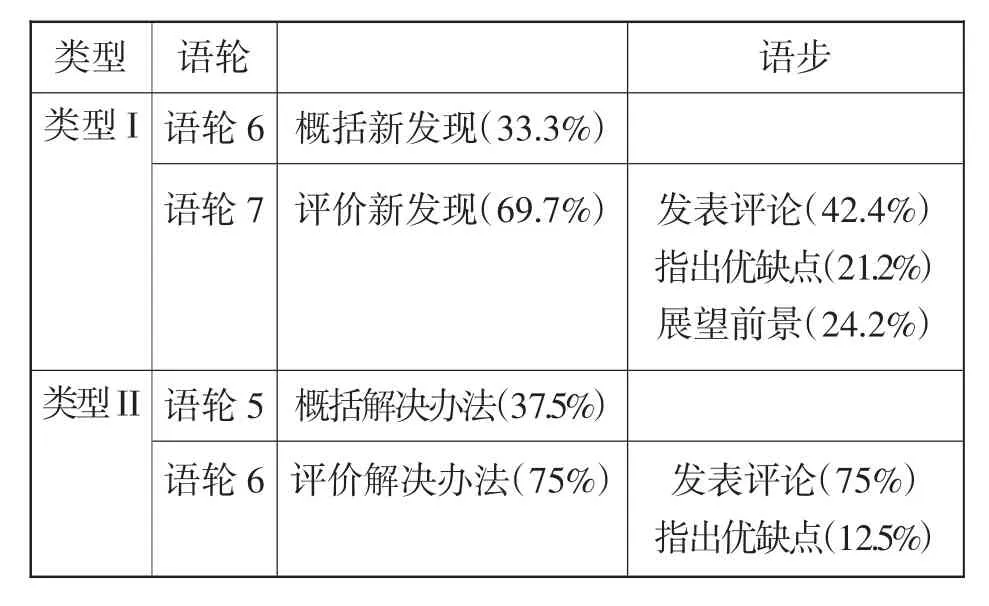

“结论”是除“开场”和“收场”之外,另一个两种类型课堂报告所共有的部分。该部分在两个类型中所承担的功能和交际目的基本一致,只是在语轮语步上有细微差别。表5是两个类型结论部分的语步和语轮分布情况。

表5 结论部分的语轮语步分布情况

不论是总结新发现还是解决办法,课堂报告的结论部分都遵循“概括”加“评价”的语轮结构,并且两个类型该部分的语轮分布情况也非常接近。在语步上基本保持一致,差别在于:类型II比类型I少了语步“展望前景”,类型II中语步“发表评论”的频率高于类型I。这是两个类型的不同交际目的导致的。类型I的终极目标是介绍“新发现”,而展望前景是在报告尾声再次突出发现之“新”的重要手段,也能起到重申意义的作用。类型II则以阐明观点、提出解决办法为主要内容,总结式的评论能直接有效的表达发言人对自己观点的反思,加深听众的印象。

下面是结论部分各语轮语步的一些标志词汇:

概括新发现/解决办法:

So basically my conclusions were...(SP12)

Oh,in conclusion we’ve talked about...(SP36)

发表评论:

...it’s very hard to target one organization...so we’re trying to,um...(SP9)

...and Ithink this is still under debate.(SP14)

So it’d also be useful for identifying...(SP32)

指出优缺点:

Okay I’m gonna talk about how our project could be improved,...(SP2)

The pros of using this questionnaire are that...the cons arethat,...(SP21)

展望前景:

...hopefully the HPPI program,will expand cuz I think it’s a it’s a pilot project...(SP11)

Also genetic research…and,many developments are sure to come.(SP38)

4.4 类型I讨论新发现

除了已经单独讨论过的开场、收场和结论,类型I其它部分的语轮语步分布情况如下表所示:

表6 类型I讨论新发现引言和讨论部分的语轮语步分布情况

学生课堂报告主体内容由引言部分开始,该部分有两个语轮:语轮2解释主题和语轮3阐明研究方法。类型I所有的报告都含有语轮2“解释主题”,出现频率是100%,说明“介绍”和“信息传达”是该类型的重要交际目的之一。语轮2有四个语步:陈述主题、说明动因或意义、介绍背景、介绍大纲。绝大部分发言人都选择首先陈述主题,但也有个别将其它语步放在前面。例如SP19、SP25以及P28就将“说明动因或意义”和“介绍背景情况”前置,来导入主题陈述。“介绍大纲”则通常都在该语轮的结尾。语轮2的典型标志性词汇有“topic/title”(如 SP9、SP15、SP23、SP39)、“talk/tell about”(如SP19、SP28)等。SP2没有出现词汇标志,而是发言者直接念出主题,没有任何语言上的引入,根据上下文和整个报告内容进行判断,认为出现这种情况很可能是发言人在读投影上的内容。在多模态情境下,没有标志词汇也不会对观众理解造成困扰,这也是学生课堂报告与传统演讲不同的地方之一,常常借助各类多媒体技术。

语轮3“阐明研究方法”的出现频率要低得多,只有讨论项目的学生课堂报告才有该语轮,特别是项目中涉及实验、问卷和计算时。如果项目(如SP5和SP8)是设计一个建筑平面图,则不会出现该语轮——比起图纸本身的内容,如何绘制的过程似乎不是讨论的重点。该语轮有三个语步:描述受试、说明研究过程、解释研究原理。三个语步通常会同时出现,这个语轮的语步整体上差异不大。

语轮4和5属“讨论”部分,分别展示和分析新发现。前文有提到,“新发现”有一手的也有二手的:发言人直接参与项目的“一手”研究结果,以及发言人挖掘的“二手”的他人研究成果和发现。由于语料来自于不同学科和专业,“发现”的内容是丰富多样的,有实验结果、建筑设计图、新型疾病等等,不论哪一种“新发现”,该类型绝大部分课堂报告都同时具备语轮4和5。有少数课堂报告围绕发言人正在进行中的项目展开,则只讨论研究的可行性,与观众分享预期研究结果(如SP11)和部分已取得的研究结果(如SP12),甚至完全不讨论结果(如SP3和SP9)。

语轮4有两个语步,“报告研究结果”和“介绍特性”。“报告研究结果”阐述发言人本人参与项目的研究结果,标志性词汇与学术论文中描述研究结果的表达基本一致,但其它表述带有非常明确的口语化特征,例如:

...we’regonna talk about the results a little bit...this is just the chart of what we ended up getting as far as our results...(SP1)

...this chart right here,um you can see that the non-er the native speakers...(SP2)

...the agency’s strengths and weaknesses that we’ve found.(SP10)

...so those were the um expecte d plan outcomes.(SP11)

语步“介绍特性”主要是他人研究成果或发现的直接描述,根据不同的学科特点,可以是该发现的定义、分类、功能、用途、成因等。例如,“生物化学教学”课上,课堂报告主要内容是介绍疾病,描述疾病的病因、影响、症状、治疗、预防等“特性”,因此该语步的标志词汇比较多样:

Uh for nutritional uh adaptation,the theoretical definition is...(SP20)

And basically it’s a way for someone to...(SP23)So whoa what is it.(SP37)

...there’s been a lot of different ways in human beings...(SP21)

The symptoms of V-S-D usually include...Easy to see some possible preventions...(SP38)

Uh it’s a disease that is t he direct result of...(SP39)

There’re many different effects of stress...(SP40)

语轮5“分析新发现”有四个语步,同时也是四个重要策略,即作解释、举例子、作对比、实物展示。前三个是议论和说明性书面语篇常用的表达策略,而“实物展示”是学生课堂报告作为口语体裁所特有的,只能发生在发言人与观众面对面的场景下。在转写文本中发言人展示时的动作用“<>”特别标出。下列是该语轮的一些代表性词汇:

...what really supported our hypothesis was that...(SP1)

...but this just basically means that...(SP12)

...I’ll give you one example of...(SP20)

Um compare this with our own country...(SP27)

So um,let’s see if we can demo something here.Um,

4.5 类型II阐明观点

有8个学生课堂报告属于类型II阐明观点,但只出现在两个课程中——“教育中的多元文化问题”(Multicultural issues in education)以及“化学讨论课”(Chemistry discussion section)。这一类型的特点是发言人与观众的即时互动很活跃,提问和回答在报告中占据重要分量,特别是“化学讨论课”,发言人首先阐明观点,在回应观众提问的过程中逐步明确和加强自己的观点。

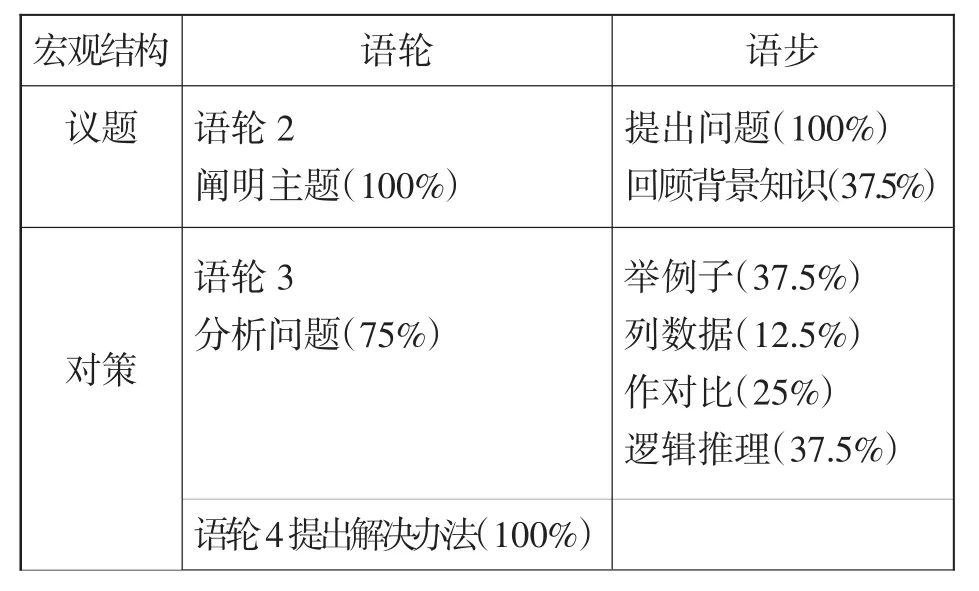

表7所示为类型II中“议题”和“对策”两个部分的语轮语步分布情况,其它部分(开场、收场、结论)前文已讨论,不再赘述。

表7 类型II阐明观点议题和对策的语轮语步分布情况

“议题”和“对策”是该类型课堂报告的主体部分,包含的三个语轮出现频率都很高,甚至出现两个100%的情况。换句话说,类型II课堂报告在语轮结构上的一致性较高。但是,语步上呈现出多样性,特别是语轮3,有四个语步,而每个语步的出现频率都不高。

“议题”部分只有一个语轮——语轮2“阐明主题”,结合另一个出现频率为100%的语轮——语轮4“提出解决办法”,可以清晰的看到类型II课堂报告的体裁结构主线,即提出问题→解决问题,而该类型的主要交际目的是阐述某个具体问题解决方法。语轮2的两个语步为“提出问题”和“回顾背景知识”。前者是核心语步,出现频率为100%。后者出现频率为37.5%,发言人选择用回顾背景知识的方法对提出的问题进一步说明。类型II语轮2的标志词汇与类型I语轮2类似,虽然类型不同,课程内容也有差异,但交际目的都是阐述主题,因此相关表达是一致的。

“对策”部分有两个语轮。语轮3“分析问题”有四个语步,或者说是四个分析问题的策略。其中“作对比”和“举例子”与类型I语轮5“分析新发现”一致,语步“列数据”和“逻辑推理”则是类型II独有的,并且都出现在“化学讨论课”上,与课程内容和学科特点密切相关。这两个语步的标志性词汇有:

...family one being P-H of five-point-four-nine the average P-H.(SP29)

So uh,the main(xx)is(like)because...so that...so you tend to...(SP29)

Because um,if you add these,...then...and then...if it is...so that it’s stable.(SP31)

语轮4“提出解决办法”是“对策”部分的必要组成部分,也是类型II的关键语轮之一。大部分发言人都是先分析问题,再提出解决办法,但也有一个报告(SP31)先讲办法,再讲分析过程。下面是语轮4的一些标志性词汇:

So I’ve really learned that...,(it)came down to...(SP18)

Um so based on this information we,would,um as far as predicting...(SP32)

What we did was...(SP33)

...we found that the only possible P-P-T between...(SP34)

5.结语

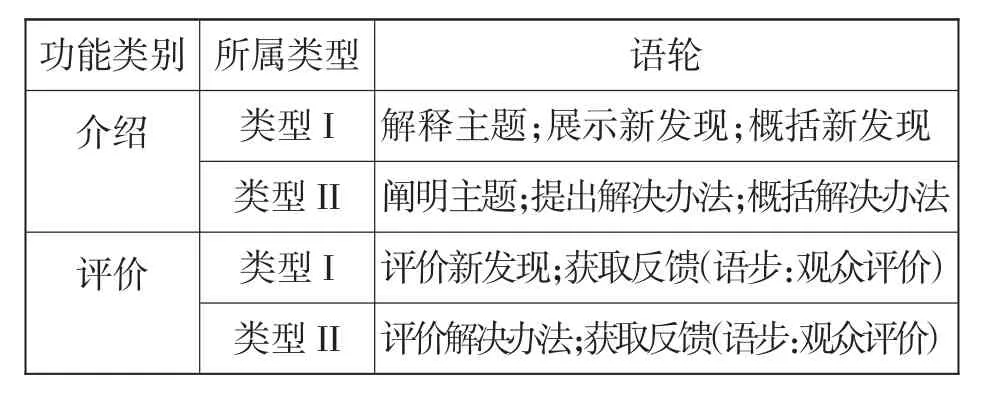

综上所述,学生课堂报告可以分为类型I讨论新发现和类型II阐明观点,两个类型呈现出不同的体裁结构,但也存在一些共同点。

宏观结构上有三个共同的部分:“开场”、“收场”和“结论”,其中“开场”和“收场”完全一致,“结论”则基本一致。“开场”和“收场”充分体现学生课堂报告非正式的学术口语体裁特点,发言人与听众关系亲近,互动频繁,表达也都较为轻松、随意。“结论”虽然在内容上有所不同,但都遵循“概括”到“评价”的语轮结构,只有一个语步的差异。

在微观结构上有两类语轮是两个类型课堂报告所共有的,即分别具有“介绍”和“评价”功能的语轮,如表8所示。换句话说,无论哪个类型的学生课堂报告,交际目的的核心内容是传达信息和给予评价。

表8 介绍和评价类语轮

上述研究结果揭示学生课堂报告的体裁结构,结合文中提到的各语轮的标志词汇等具体分析,可以为教师提供课堂任务设计方面的参考,同时能帮助学习者更加全面深入的了解学生课堂报告的类型和运作方式,更好的融入课堂活动并取得良好的学术成绩。未来可以将研究扩展到国内的学生课堂报告,为该体裁提供多维比较的分析角度,进一步完善该体裁的认识。

Aguilar,M.2004.The peer seminar,a spoken research process genre[J].Journal of English for Academic Purposes(3):55-72.

Jung,E.H.2006.Misunderstanding of academic monologues by nonnative speakers of English[J].Journal of Pragmatics(38):1928-1942.

Kim,S.2006.Acad emic oral communication needs of East Asian international graduate students in non-science and non-engineering fields[J].English for Specific Purposes(4):479-489.

Loi,C.K.2010.Research article introductions in Chinese and English:A comparative genre-based study[J].Journal of English for Academic Purposes(9):267-279.

Martin,P.M.2003.A genre analysis of English and Spanish research paper abstracts in experimental social sciences[J].English for Specific Purposes(22):25-43.

Morell,T.2007.What enhances EFL students’participation in lecture discourse?Student,lecturer and discourse perspectives[J].Journal of English for Academic Purposes(6):222-237.

Nwogu,K.N.1997.The medical research Paper:Structure and functions[J].English for Specific Purposes(16):119-138.

Recski,L.2005.Interpersonal engagement in academic spoken discourse:A functional account of dissertation defenses[J].English for Specific Purposes(24):5-23.

Rowley-Jolivet,E.&S.Carter-Thomas.2005.Genre awareness and rhetorical appropriacy:Manipulation of information structure by NSand NNSscientists in the international conference setting[J].English for Specific Purposes(24):41-64.

Samraj,B.2005.An exploration of a genre set:Research article abstracts and introductions in two disciplines[J].English for Specific Purposes(24):141–156.

Swales,J.M.2001.Genre Analysis:English in Academic and Research Settings[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

Tessuto,G.2015.Generic structure and rhetorical moves in English-language empirical law research articles:Sites of interdisciplinary and interdiscursive cross-over[J].English for Specific Purposes(37):13-26.

Ventola,E.,Shalom,C.&S.E.Thompson.2002.The language of conferencing[A].Frankfurt:Peter Lang.

Yang,R.&D.Allison.2003.Research articles in applied linguistics:Moving from results to conclusions[J].English for Specific Purposes(22):365-385.

Zhao,J.&T.Wu.2013.A genre analysis of medical abstracts by Chinese and English native speakers[J].Journal of Medical Colleges of PLA(28):60-64.

崔艳嫣、王同顺,2004,英语学术讲座的宏观结构与微观结构——体裁分析在学术语篇分析中的应用[J],《山东外语教学》(5):27-30。

葛冬梅、杨瑞英,2005,学术论文摘要的体裁分析[J],《现代外语》(2):138-146。

肖忠华、曹雁,2014,中外作者科技论文英文摘要多维度语步对比研究[J],《外语教学与研究》(2):260-272。

杨贝,2006,学生课堂展示在研究生英语教学中的作用[J],《外语教学理论与实践》(3):47-49。

H319

A

2095-9648(2017)04-0064-07

(段天婷:复旦大学外文学院博士生/昆明理工大学外国语言文化学院讲师;

杨瑞英:西安交通大学外国语学院教授、博士)

2017-10-23

通讯地址:650000云南省昆明市昆明理工大学外国语言文化学院

2018年国际教材开发研究会议通知(一号)

国际教材开发协会(MATSDA:Materials Development Association)与上海外国语大学上海市英语教育教学研究基地将于2018年6月9—10日在上海联合举办“国际教材开发研究会议”。该会议是由国际教材开发协会发起的年度会议,已先后在英国、阿根迁、南非、日本、爱尔兰、荷兰等国家成功举办三十次,是专门围绕语言类教材开发研究的国际学术会议。基于该会议的优秀论文集Applied Linguistics and Materials Development(2013)和 SLA Research and Materials Development for Language Learning(2016)极大地填补了相关领域的研究空白,有力地推动了世界外语教材研究发展。欢迎各位专家学者报名参会。

大会主题:“外语教材开发和教师发展”(L2 Teacher Development Through Materials Development)

分议题:

·教材开发课程与教师发展 ·教材评估过程中的教师发展

·教材开发项目与教师发展 ·教材改编过程中的教师发展

·教材本土化与教师发展 ·教材使用与教师发展

·校本教材开发与教师发展 ·教师用书的使用与教师发展

主旨发言人:Rod Ellis、Alan Maley、Hitomi Masuhara、Brian Tomlinson、文秋芳、束定芳

时 间:2018年6月9—10日

地 点:上海外国语大学(虹口校区)

请有意报名参会者关注上海市英语教育教学研究基地官网(http://screle.shisu.edu.cn/)和微信公众号(screle-sisu)后续发布的具体报告通知和会议安排。相关咨询,请发邮件至screle@shisu.edu.cn,主题注明“2018教材会议咨询”。

国际教材开发研究会议组委会

上海市英语教育教学研究基地