明代苏州府嘉定县基层教育研究

杨晓俊

明代苏州府嘉定县基层教育研究

杨晓俊

(无锡开放大学,江苏 无锡 214011)

明代的基层教育体系,指的是州县一级的学校体系。研究嘉定县的办学体系,对研究明代江南地区的教育体系具有很大的借鉴意义,同时对研究嘉定的社会发展状况也有很大的帮助。通过对嘉定县和苏州府的地方志、碑刻、明人文集等各种明代史料的摘录、整理、列表和分析,能够对嘉定县各级学校的办学情况、出资方式、办学时间、办学效果等各个方面加以考察,继而对该地区的教育体系有一个比较全面和深入的理解,更能与该地区社会发展情况相互联系,对社会发展的动力和形式有更深的理解。

嘉定;县学;小学

明代基层教育,上承唐宋,下启清代,是中国古代基层教育体系发展的一个重要时期,本文中所界定的明代基层的教育体系,所谓基层,是指州县一级,在本文中则特指嘉定县及其下辖各乡镇;所谓教育体系,主要指的是由各级各类学校组成的学校体系。这一体系,从学校性质而言既包括官办教育,又包括私立教育;从学校层级来说,则包括县学、小学(社学)、乡学(义学)等。嘉定县是江南地区较为典型的一个县,经济繁荣,人口稠密,研究嘉定县的基层教育体系,有助于研究整个明代江南地区的基层教育体系;而研究教育体系更有助于对有明一代嘉定县乃至整个江南地区社会发展各方面的理解和研究。

多年以来,学者们对明代的教育体系的研究成果很多,其中对于嘉定县教育体系的研究虽不多,但很多学者的研究成果却可以拿来加以印证和参考。最早如吴晗《明初的学校》1,就从整个国家的高度,对明代完整的教育体系进行了研究;赵映林的《明代的教育制度》2及赵子富的《明代学校及其考试制度》3也都是从全局的角度对明代学校加以研究;而关于地方学校,则有刘渝龙的《明代地方学校教职选任制度考述》4、王云的《民间社学与明代基层教育》5、陈宝良的《明代的义学与乡学》6及赵子富的《明代府州县儒学的教育经费》(上)(下)78及李良品的《明清时期社师的遴选、教学及经济收入》9,这些研究成果则分别对各类地方学校的管理、经费、师资等各个方面进行了研究。;关于明代江南地区基层教育的研究,则有李伯重的《八股之外:明清江南的教育及其对经济的影响》⑩,将教育同社会发展特别是经济发展联系起来加以研究。

通过对前辈学者的研究成果加以学习和利用,并在搜集整理并分析苏州府、嘉定县及下辖各乡镇的地方志、碑刻、文集等各种史料的基础之上,本文依照县学、小学(社学)、义学(乡学)的顺序对明代苏州府嘉定县的基层教育加以研究,并对明代嘉定的基层教育形成一个整体的理解和印象。

一、县学

县学是明代地方教育体系中最高的一个层级,又被称之为儒学或学宫。明代政府对县学的办学一向有着相当的重视,明初朱元璋就在诏书中说:“京师虽有太学,而天下学校未兴。宜令郡县皆立学校,延师儒,授生徒,讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧。”[1]1686可见县学既承担着教育的功能,更承担着从思想上维护明朝统治秩序的重任。纵观整个明代嘉定县的县学的办学,有着如下的几个特点。

(一)办学贯穿整个明代

县学的办学贯穿了整个明代,从未间断,自洪武二年起依元代学宫之旧建县学——“国朝洪武二年,复为县学……东曰进德,西曰脩业”[2]105。自那时起,直至明末,虽有时局动荡,官员调任等各种困难,但嘉定的县学一直在履行着其作为嘉定地区最高级的教育机构的职责,从这一点也可以充分反映出县学在嘉定县教育体系中至关重要的地位。

(二)重视县学的维修

县学的维护和修缮得到了相当的重视,通过对《嘉定县志》和《嘉定碑刻集》相关内容的整理,我们得到了表1,对明代县学的不断重修有一个直观的认识。

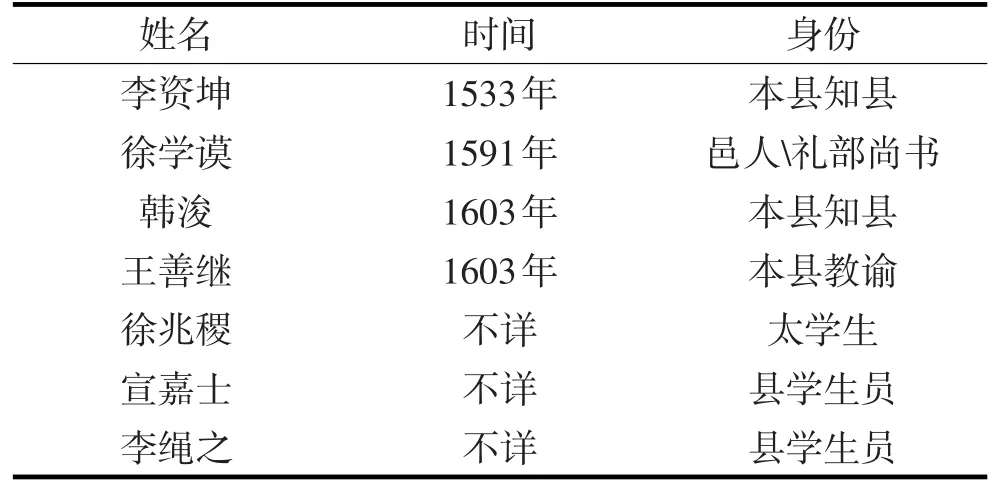

表1 明代嘉定县县学修缮简表

由上表可知,明代的嘉定的县学在有明一代都得到了多次的不间断的修缮和维护,乃至到了1624年,整个明王朝动荡不已,战乱频仍之际,嘉定的县学依然得到了重修。并且,修缮的频率亦很高,平均10~15年就有一次,某些时候甚至三四年就有一次维护或扩建。

其次,我们亦可从上表发现,主持县学重修也是当地地方官员主要是知县的主要责任,而且,重修县学亦是地方官主要的政绩之一,不仅可以得到上级政府的表彰,同时亦能得到当地缙绅的赞誉,乃至树碑立传。在《嘉定碑刻集》中所收录的历次县学维护和修缮的碑刻中,都对时任并主持工程的地方官员不吝溢美之词。既有政治上的责任,又有名利双收的诱惑,那么自然地方官员都会热衷于维护和修缮县学了。

既然县学在整个明代都能得到不断的维护和重修,那么更能证明县学能够在明代嘉定地区的教育中持续且稳定的发挥着其应有的作用。

(三)县学经费多方来源

有明一代,朝廷的财力一直有限。同样的,明代地方财政收入也是非常有限的,这就导致地方官员手中能够调动的经费是相当局促的,在这样的情况下,还要用有限的经费完成县学的维护和修缮,地方官员只能各显神通,另辟它途,多方筹集资金。

其中之一,也是最为常见的一种办法就是号召地方缙绅捐资,例如:

“永乐二十一年邑人陆枢脩大成殿”[2]196;

“宣德四年,邑人王士昌重修县学”[3]28113;

1462年,知县龙晋“集尚义之士于学宫……”,集资修建[3]285

至于地方缙绅为什么愿意出资,一则是由于来自官府的压力;二则是因为修学不仅能够博得一个好的名声,更能够得到士子们的好感,从而为自家在当地的生存提供更好的条件。

其二,还有一种特殊的资金筹集方式,即有罪之人为自身之罪所交赎金,例如嘉靖年间知县万思谦就曾今采取过这种方式——“今有僧以家干法,而刑疑自赎,万子执而谕之行其义,罚使捐材为费……”[3]402这种方式并不多见,并且于今天的价值观而言似乎是不合理的,但确实能解决不少资金的缺口。

其三,筹措资金的另一种形式则是官员和缙绅捐赠各种书籍,因为明代书籍价格不菲,藏书的多少本就体现着一所儒学的实力和底蕴,因此捐书某种程度上有着和捐资助学同样的意义。例如在《嘉定县志》上就记载,仅只是嘉靖和万历年间,县学就先后接受了多批赠书,具体人物见表2。

表2 明代嘉定县县学捐书简表

对以上三个方面加以总结,我们可以发现,尽管县学是明代州县一级的最高学府,并且各地也尽力保证县学的办学,但限于社会条件,县学的办学在很大程度上受到各地社会发展的影响,也就是说取决于一个地区本身的经济繁荣程度。在嘉定县这样的江南地区,由于经济繁荣,人民相对富足,地方缙绅的经济实力较强,县学的发展就能得到更好的保证,反之则未必了。

二、小学(社学)

明代基层学校的一个重要组成部分是社学,又称小学。社学的存在为一般平民子弟提供了受教育的机会。如“自洪武八年,延师以教民间子弟,兼读《御制大诰》及本朝律令。”“弘治十七年,令各府、州、县建立社学,选择明师,民间幼童十五以下者送入读书,讲习冠、婚、丧、祭之礼。”[1]1690当然,朝廷的政令是否得到贯彻,办学是否有实效,则又要具体的看。而嘉定地区社学的办学有着如下的特点:

(一)办学规模稳定性差

明代嘉定地区的小学(社学),办学规模在有明一代,有着两次比较大的变化,分别发生在洪武年间和嘉靖年间。

明代《姑苏志》载“洪武八年,诏府州县每五十家设社学一,本府城市乡村共建七百三十七所……”[4]321。由此可见,整个苏州府的社学办学规模是非常之大的。虽然这是整个苏州府的情况,但嘉定县作为苏州府下辖之县,其社学的办学规模于情于理也不会小。

然而,这种大规模的办学维持时间并不长久。洪武年间所设立的小学,大部分很快就荒废了,到了正统十一年,竟然已经萎缩到整个苏州府只能“总建一所……选长吴二县民间俊秀子弟三百余名教之”[4]321。而这一支独苗,到嘉靖初年又基本荒废,直至嘉靖十六年,这一状况才有所改变。在当时的嘉定知县李资坤的主导下,重新设立了包括四门小学和其他各镇小学在内共十七所小学,然而嘉靖后这些小学又逐渐荒废了。其后,虽又偶有兴建,但终没有在恢复到洪武及嘉靖间气象。李资坤所办各小学概况如表3。

总体看来,社学(小学)的办学远不如县学那样得到持续的维护和保证,在整个明代其办学处于一种大起大落的状态,且兴盛的时间并不长久,大部分时间里处于一种勉强维持的状态。这也体现了地方官府对社学的一种态度,至少在大部分官员的理念里,社学的地位是远不如县学的。

表3 李资坤创办嘉定县小学简表

(二)布局小而精

图1是《淞南志》中所载俨溪小学的平面图[5]702,这幅图很能体现嘉定地区的典型小学布局,前为重门,中为圣贤祠,后为养正堂,东西为书斋,东为“订顽”,西为“贬愚”。期中圣贤祠和养正堂照例不变,其余斋舍或改名,或增减,但大致不变,例如娄溪小学,建有养正堂、圣贤祠、兴诗堂(含发修、息游二斋)、立礼堂(疱厨)[6]409,又如安亭小学,建有养正堂、圣贤祠和聚乐堂[6]348。

图1 俨溪小学平面图

由此可见,明代嘉定县的小学的规模并不大,而且其布局大同小异,内部各个部分的命名也都有着劝人向学的积极寓意,小巧精干。

(三)多由废弃寺观改建

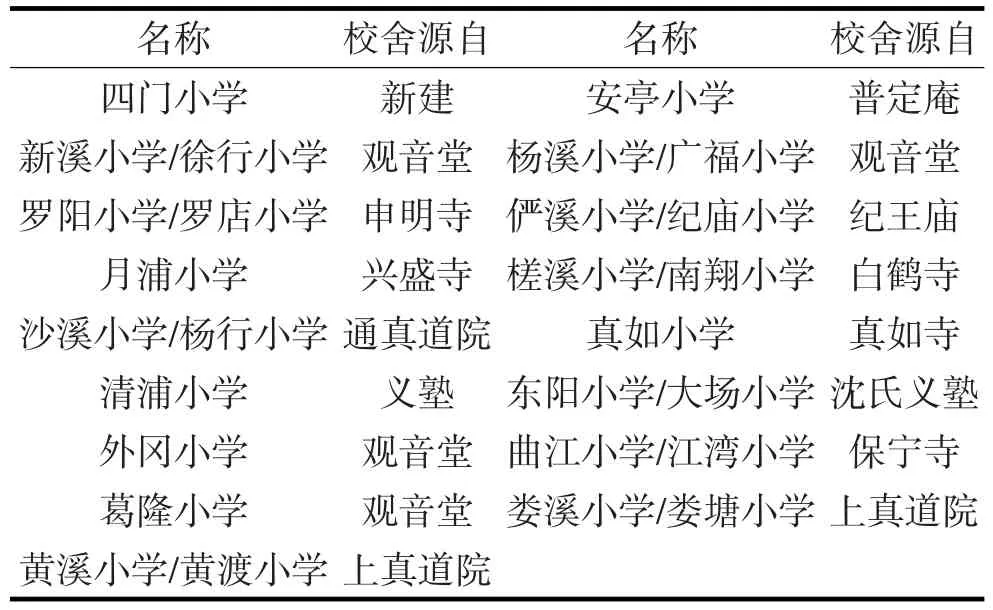

明代嘉定地区的小学,其选址又有一大特征,即大多由废弃的寺观所改建,而非全新建造。究其原因,当是经费有限,出于节省经费的目的,故选择由废弃寺观所改。笔者整理了嘉定地区小学的资料,如表4。

表4 明代嘉定县小学校舍来源表

由上表可见,除四门小学为新建,清浦小学和东阳小学由义塾改建外,其余均由废弃寺观改建而来,可见这个比例是相当高的,高达三分之二。笔者以为,这样做,既节省了经费,还在一定程度上还起到了移风易俗的作用。例如,《嘉定碑刻集——学田记》中是这样描述小学的选址的——“乃悉毁其淫祀及废寺院若干处……”[3]341-346,那么这里的“废淫祀”显然能起到移风易俗的作用。

(四)官府在学校管理中的主导地位

嘉定地方官府对小学的管理,首先体现在前述的主导创办上,除之前所提到的嘉定知县李资坤的较大规模的办学之外,其他地方官也不同程度的参与了小学的办学,如黄溪小学,自嘉靖间荒废后,又有重建,“黄渡社学,明万历年间青浦知县卓钿建……”[6]700-701。又如外冈小学,在李资坤之前,“嘉靖初,督学萧公命革北嶽庙为小学”。[7]906这些官员的行为,虽然相比县学的办学而言不具有普遍性,但是同样是以官员的身份主导创办。

官府对小学的管理其次则体现在对学校日常管理和学生学习情况的考核上。具体的做法包括设学官总负其责,并且还定时巡视,并且由学官对小学的学生定时加以考核,并予以奖惩——“乃四门小学,则学官一人蒞摄之,而诸镇咸稟约束,月稽其绩,三阅月巡问,而比其惰勤,达之县而更置之……”。[3]341

由此可见,地方官员对于小学的管理,是扮演了相当重要的角色的,从小学的创办到日常管理乃至教学效果的考核和人员的奖惩都有所参与甚至某些方面还处于主导地位。

(五)教师岗位设置齐全,选聘无定规

嘉定地区小学教师的选聘,有如下几个特点:

其一是教师人数较少,但设置齐全,各司其职,如娄溪小学就设“生儒一名……,教读二名……,学中立明经一人,句读二人,司田一人,司簿一人……。”[6]409且各小学设置大体相同,偶有增减。例如《嘉定碑刻集——学田记》中提到“镇简生员一人教之,大镇益教读二人,次一人……”[3]343,则各小学教师规模当视镇之大小而有所增减。而教师规模最大的当为四门小学,《嘉定碑刻集——大小学田廛记》中说“四门学,师四人。”[3]341这样的一支队伍,人数虽少,但却能够满足小学教学的需要。

其二是在教师的选聘方面并无一定之规,在资格方面,有生员资格一般即可。或者也可另拣选乡间以才具闻与众者,例如《安亭志》载“学中立明经一人句读一人俱择有德行艺术者……”。[7]348《吴邑志》中也有关于为小学选乡间贤者为师的记载——“又闻长洲郑钢,吴陈宽贤,特以师礼聘之”。[8]1094这样的选人方法,在小学兴建之初,有认真的考察,尚能保证教师的质量。但是,迁延日久之后,由于缺乏制度上的约束,各小学的师资质量往往得不到保证,导致教学质量的下降,这一现象也在某种程度上间接导致了部分小学的荒废,例如《外冈志》记载外冈小学“以一二衰朽老儒,名充社师。虚靡廪给,未尝一人任其职也,嗟乎。”[7]891部分小学因这个制度的漏洞成为一些人混日子,虚领薪资的地方,而教学则却无保证,继而学校就毫无吸引力可言,最终荒废。

三、义学

所谓义学,《中国教育史研究》认为它是一种蒙学,是明清蒙学的重要组成部分,其经费亦有不同来源。书中提到:义学,亦称义塾。它是我国古代社会靠官款、地方公款或地租以及个人捐献而设立的一种蒙学……义学是明清蒙学的重要组成部分。[9]而嘉定县的义学则有其自身的特点。

(一)数量少,时间短,规模不一

嘉定县的义学数量并不多,据万历《嘉定县志》的记载,有明一代,嘉定县先后存在过六所义学,即东阳义塾、苍林义塾、钱氏义塾、东海义塾、吴淞义塾[2]215-219,此外还有一所青浦小学,其前身也是一所义塾。但笔者以为,由于大部分义学为私人所建,因此不见于县志记载的义学应当还有不少。其中东阳义塾和苍林义塾皆建于元代,其余则为明代所建,且大多为明中后期所建,但至晚至县志编纂时都已废弃。而各义学的办学规模大小不一,从学田数量即可见一斑,如东阳义塾学田数量达千亩,而东海义塾不过60余亩。

(二)性质多为民办

嘉定地区的义学,绝大部分为民办,如表5。

表5 明代嘉定县义学办学简表

其中沈文辉和庄安都有千户的身份,但沈文辉的出资性质却是完全的私人出资,学田由沈文辉私人捐助,因此其千户身份并不能改变义学民办的性质;而庄安所办吴淞义塾,《县志》记载其为“奏建”,且其后又有千户张全重修,嘉靖二十年废,嘉靖三十年又有御史尚维持重修[2]219,因此吴淞义塾的出资可能带有官方的性质,但这毕竟只是少数,总体而言,明代嘉定县的义塾大部分都是民办应当是毋庸置疑的。

(三)招生以本土的民间子弟为主

从招生对象来看,义学的招生应带主要面对本乡本土的民间子弟,如《东阳义塾记》中就说其办学宗旨是“仿古为家塾以训乡之子弟”[3]211。

综上而言,首先在明代,嘉定地区的义学数量并不多,较之于社学则更是差距明显;其次由于义学的办学经费相较于县学、社学而言更得不到保证,也缺少官方的支持,完全取决于个人的捐助,这就更加大了义学发展的难度。所以,在明代,嘉定县的义学只能作为基层教育体系的补充而存在,其对整个嘉定县的教育作用相对较小。

四、总论

纵观明代嘉定县的基层教育,我们可以看到一个比较完整的体系,即以县学为最高学府,而以社学为骨干,义学作为补充。这种比较完整的体系对于嘉定地区的教育发展和经济的繁荣必然有着相当的推动作用,但限于明代整体的社会政治经济状况,由于官府财政实力有限,使得办学更多地取决于缙绅为首的民间出资,又兼之整个明代嘉定县的社会时有动荡,这就使得在嘉定的基层教育体系中除县学的办学得到长时间的保证外,社学和义学的办学都有着比较大的起伏和波动,这也使得民间教育始终得不到真正意义上的全面发展。这也说明基层教育体系同时也受到本地区社会发展特别是经济发展的影响,而繁荣的经济和安定的社会环境本身对基层教育的发展则有着巨大的推动作用,反之则产生巨大的阻碍作用。

[注释]

① 吴晗.明初的学校[J].清华学报,1948(3):34—61.

② 赵映林.明代的教育制度[J].文史杂志,1988(12):37—38.

③赵子富.明代学校极其考试制度[J].清华大学学报(哲学社会科学版),1992年(2):81-90.

④刘渝龙.明代地方学校教职选任制度考述[J].安徽师大学报,1992(2):202—208

⑤王云.民间社学与明代基层教育[J].聊城师范学院学报(哲学社会科学版),1993(2):51—56.

⑥ 陈宝良.明代义学与乡学[J].史学月刊,1993(3):44—47.

⑦赵子富.明代府州县儒学的教育经费(上)[J].《都师范大学学报(社会科学版),1995(2):15—21.

⑧赵子富.明代府州县儒学的教育经费(下)[J].《都师范大学学报(社会科学版),1995(3):86—90.

⑨李良品.明清时期社师的遴选、教学及经济收入[J].华东师范大学学报(教育科学版),2009(6):76—82.

⑩李伯重.八股之外:明清江南的教育及其对经济的影响[J].清史研究,2004(1):1—14.

[1](明)张廷玉,等.明史[M].北京:中华书局,1974.

[2](明)韩浚,等.万历嘉定县志[M].台北:台湾学生书局,1987.

[3]张建华,陶继明.嘉定碑刻集[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[4](明)王鏊,等.姑苏志[M].台北:台湾学生书局,1965.

[5]谭其驤,等.中国地方志集成——乡镇志专辑(第四册)[M].上海:上海书店,1992.

[6]谭其驤,等.中国地方志集成——乡镇志专辑(第三册)[M].上海:上海书店,1992.

[7]谭其驤,等.中国地方志集成——乡镇志专辑(第二册)[M].上海:上海书店,1992.

[8](明)杨循吉,苏佑.嘉靖吴邑志[M].上海:上海书店,1990.

[9]周德昌,王建军.中国教育史研究(明清分卷)[M].上海:华东师范大学出版社,2009:158—159.

The Primary Education of Ming Dynasty in Jiading County Suzhou Province

YANG Xiao-jun

(Wuxi Open University,Wuxi,Jiangsu 214011)

The study of the school system in Jiading county has great significance for studying the education system in Jiangnan region of the Ming dynasty,and also helps to study the social development of Jiading.By sorting,list and analysis of the historic materials in Jiading county,Suzhou Province,this paper has a more comprehensive and in-depth understanding of the educational situation,the mode,time and effect of running school,and makes a more related link with the social development in the region,and an in-depth understanding of the development of social motivation.

Jiading;county school;primary school

G40-09

A

1008—7427(2017)06—0052—06

2017-06-21

江苏开放大学(江苏城市职业学院)“十二五”规划2015年度课题“明代江南地区义学办学研究”(5SEW-Q-049)。

杨晓俊(1982—),男,江苏无锡人,硕士,无锡开放大学讲师,研究方向:明史。

张 锐)

——嘉定竹刻