南县厂窖农民画非常态发展探析

李远林

〔摘 要〕农民画,即中国现代民间绘画,产生于二十世纪50年代中后期的我国农村绘画。此概念于80年代末由民间美术理论研究者们提出,并正式应用于各种有关的研讨及书典中。至此,中国农民画正式成为一个时代新的绘画品种。南县厂窖农民画正是这种民间绘画新品种代表。然而,由于诸多原因所致,本应作为其当地精神文明建设与文化传承重要支撑的厂窖农民画,不但没能肩负起其应有的使命责任,相反,却深陷困境。由此,如何摆脱其窘困,并促其健康发展是本文需要解决的问题。

〔关键词〕厂窖 农民画 困境 传承发展

一、厂窖地区农民画的最初发展

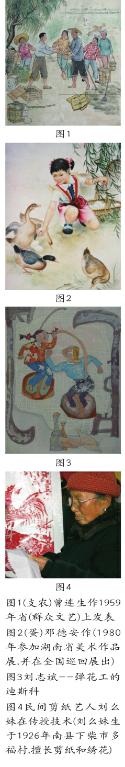

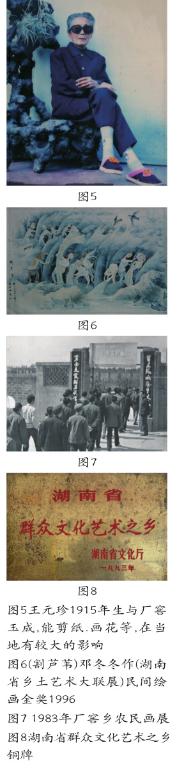

南县厂窖农民画缘起于本土地域的一些原生态民间手工艺及剪纸,以及宗教礼俗性绘画。后来在民间实用性绘画基础上融合政治外力的推波影响,才形成其后来独特面貌样式。如最早产生的民间婚嫁礼俗性绘画。如枕头花、帐帘花、门帘花、鞋花和剪纸窗花等,其代表有王元珍、刘幺妹等老一辈心灵手巧的艺人,她们传授和影响了当地一批徒子徒孙。其次,是传统门神道士功德画。他们最初从师傅那里托来画本,然后再在画本上上油,在轮廓线上用针扎上小孔,需要时再用墨色在有轮廓小孔的底稿上模印。蔡昌顺、沈宪安、周述德是其早期代表。后因沈宪安、周述德等人的出现,也正好弥补了当时厂窖民间绘画青黄不接的局面。再其次,是后来产生的生活实用性绘画。如油漆画、老人肖像画、新屋上梁画等等,其代表人物有曾连生、邓德安、丁正球等人,这些人中有的是靠画业为生,有的仅仅业余爱好,但他们大都为赚点钱补贴家用为目的。由此,在不经意间,他们的画技日趋成熟,最后形成有一定影响力的地方民间绘画。

二、农民画的逐渐演绎与发展壮大

厂窖农民画家通过对实用性美术的借鉴,逐渐开始转向艺术性绘画创作。最先突破这种转变之人,便是现如今仍居住在厂窖镇武圣宫街区的农民画家曾连生。1959年,正值大跃进时期“人人当诗人,个个当画家”的时代背景感召下,二十多岁的青年农民曾连生,亲眼目睹人民公社劳动的火热场面和食堂生活的热闹气氛,他就随手动笔画了起来,作品画出来之后,被有关人士发现,随即被发表在《湖南日报》上,并在省城展出。曾连生同志的创作因受到省专业人士的关注,故随后几次被派往省里参加创作班的学习。于是,其创作水平日渐提高,并由此创作出大量反映当时农民火热生活场面的美术作品。他创作的《晚稻又丰收,收割人人欢》等作品发表在国家、省级期刊上或被展出,因此,在当时影响很大。曾连生是从当地民间实用性美术走向农民画艺术创作的第一人。这为厂窖农民画的进一步发展奠定了坚实基础。在农民画家曾连生的影响带动下,从1983年开始,厂窖地区农民画逐步形成创作群体,并且到1986年,厂窖地区的农民画作者已发展至近一百人。其中,鄧德安、刘光辉、曾大清等便是这个群体中主干分子。不久,邓德安的《巧布八卦图》、刘光辉的《我给奶奶留个位》等作品入选全国农民画大展,并获奖,因此,赢得了更加广泛的声誉。于是,在他们的带领下,厂窖成立了专门的农民画创作队伍。从此,厂窖农民画创作蓬勃发展。

厂窖农民画题材内容丰富,表现形式不拘一格,农民画家们可根据各自生活实践体验,随时捕捉到那些生动的生活场景,以及人物、动物等形态,以此表达农民的幸福生活与美满。然面对经济转型与城市化进程,厂窖地区农民画未能实现其时代转型发展,因而导致其发展陷入困境。

具体分析原因如下:

1、发展理念缺失导致文化被削弱

一段时期内,由于地方建设把抓经济促增长与社会维稳工作放在其首位,故而忽视对文化的建设。然殊不知文化建设与文化产业即可转化为生产力,并同样可创造巨大经济效益。另外,由于国家曾在90年代试图把县一级文化、广播电视,以及体育门类等整合一体,故一时间导致地方文化职能部门的分工不明确,这势必也将严重阻碍当地的文化建设,故厂窖农民画的发展停滞不前。

2、经济转型导致农民画主体流失

经济体制的改革发展,促使国内农民工打工热潮迭起,这也同时刺激了内地包括厂窖地区的农民工外出打工的愿望。为何外出打工,就因为经济收入的差别。由此,将意味部分农民画家即将放下手中的画笔。另外,也因为市场经济的冲击,农民画的价值逐渐被淹没,故后继无人。这就注定了农民对农民画的放弃。由于农民画创作主体的流失,故导致农民画无从发展。

3、生态环境变迁致使其发展滞后

民俗民间生态环境对于农民画和农民画家来说,即根与源的关系,也是农民画发展的命脉。正如有关专家指出“当民俗不再,文化即刻消失”。这也就意味着民俗民间生态环境对于民间绘画的重要性。由于城市化进程的加快与时代进步发展,促使厂窖地区农村生活方式的改变,由于生活方式的改变,势必造成其新一代农民身份的隐形转变。加之生活环境的变迁,民俗民间生态不复存在,则注定了农民画的消亡。

4、农民画艺术创作自身原因束缚

厂窖农民画的衰败除客观原因外,其自身因素是障碍根本。由于地域局限,致使厂窖传统民间绘画风格单一,尽管经过不断演变发展,但其稚拙和明快的艺术风格凸显,再加上单线平涂与适当渲染的简单技法等。除此,从题材的选择,以及艺术表现手法或整体风貌看,其绝大多数农民画家的创作均呈现雷同或近似的特点,这便严重阻碍了厂窖农民画的继续发展。

三、厂窖农民画未来发展战略

1、加强文化与非遗保护理念

对于当下,文化的重要性越来越凸显。特别对于新农村建设,既要满足广大人民群众物质生活水平的提高,同时也要加强其精神文明建设与文化的传承,尤其对于那些原本就有着深厚民间文化基础与传统底蕴的地域,即非物质文化遗产继承地。故对于厂窖农民画这种地域性非物质文化遗产的传承保护与再利用研究,也同样有着极其重要的现实价值与意义。

2、加强农民画后继人才的培养

对于后继人才培养,即包括两方面含义:a.对于农民画组织、辅导者的培养。b.对现代农民画继承人的培养。由于经济转型发展与城市化进程的推进,遂导致农民画生态环境遭到破坏。不仅如此,生活方式的转变,也必然导致农民身份的变迁,由此造成农民画创作主体的流失或消减。因此,加强对农民画传承人的保护与培养是从根本上解决农民画长盛不衰的必要保障。

3、艺术创新以提升农民画品质

艺术的生命力在于创新,而厂窖农民画由于其创作主题的过于陈旧,表现技法也单一落套。故只有不断创新,并从题材至内容的选择,表现方法上创新,以及开阔眼界与拓宽创作者的思想境界等,同时融入时代新观念等因素。只有这样,厂窖农民画的未来才有可能出现转机。

4、打造独特爱国主义绘画品牌

厂窖农民画除传统题材创新外,其爱国主义题材绘画创作是其重要特色。基于此,厂窖农民画亦可由此探索出一条具有独特地域审美价值与爱国主义情怀相共融的历史题材绘画作品。这即可为弘扬厂窖爱国主义教育添砖加瓦,同时,也可为国家或社会记录历史,传承文化,为史实画面提供有力佐证材料。

5、产业化模式建立与市场营销

产业化经营模式是现代市场经济发展中必不可少的一种营销模式,它对于农民画的传承发展,以及维护和保持其持续发展的生态环境具有十分重要的意义。故为促进农民画的良性发展,务必开展产业化营销模式,即可以通过画廊、媒体,以及各种网络、旅游等立体化形式展开,并通过多元途径与创意手段去实现。这样,既可有效地宣傳其地域民间绘画,同时也借机树立起农民画创作队伍的形象,并同时提升其作品价值与市场认知度,这样即可维持厂窖农民画的继续发展。

四、结 语

厂窖农民画,不仅属宝贵民间传统文化资源,同时,也是当地未能得到较好传承发展的重要非物质文化遗产。它不仅承载着当地民间文化传承与时代精神文明建设等重要使命,同时也是构建和谐社会,支撑当地新农村文化与经济建设,并重塑时代精神,营造良好人文环境所不可或缺的重要社会文化资源要素。当前,文化产业的兴起必然为中国农民画的发展带来新的契机,故包括南县厂窖在内的中国地域农民画,务必抓住时代契机,不失时机,迅速而广泛地从多元民间传统艺术中汲取营养,并融汇现代艺术观念,紧随文化产业发展的脚步,尽可能地提高其艺术作品的质量和艺术感染力。只有这样,才可能不断促进其地域农民画的继续发展与长盛不衰,并最终屹立于当代文化之林。

参考文献:

[1] 吴彤章. 金山农民画家谈创作[J].北京.美术.1982.08.

[2] 王滨 肖雨亭. 农村精神文明建设的可喜成果—山东日照农民画简介[J].北京.美术.1984.01.

[3] 郎绍君. 论中国农民画[J].北京.文艺研究.1989.03.

[4] 潘鲁生. 论现代民间绘画.[J]. 北京.美术研究.1990.02

[5] 王淑兰、丁占勇. 中国农民画发展现状反思. [J].北京.新美术.2013.05.

课题项目:本文为2013湖南省哲学社科规划基金项目“湘北民间美术农民画保护与利用研究——以非遗后时代南县厂窖农民画为例”(课题编号:13YBB131)阶段性研究成果