生态清洁小流域主要评价指标研究

张 磊,郑 委

(1.江西省水土保持科学研究院,江西 南昌 330029; 2.江西省土壤侵蚀与防治重点实验室,江西 南昌 330029)

生态清洁小流域主要评价指标研究

张 磊1,2,郑 委1

(1.江西省水土保持科学研究院,江西 南昌 330029; 2.江西省土壤侵蚀与防治重点实验室,江西 南昌 330029)

水土保持;生态清洁小流域; 评价指标

基于生态清洁小流域广泛的关注度及其评价指标体系的稀缺性,为了建立基本、易行的生态清洁小流域评价指标体系,统计了130余篇前人研究成果和相关法规、标准,梳理出43个小流域生态评价指标体系,共计671项参评指标。采用频次分析、相关性分析法,结合指标的代表性、系统性、差异性和可获取性,从小流域水环境、生态系统、土壤状况、人类社会与经济发展4个方面,筛选出了14个能够反映小流域生态清洁整体状况的关键性评价指标。

2003年以来,我国相继开展了生态清洁小流域研究,并积极推进了生态清洁小流域试点建设工作。目前,全国已有30个省(市)的81条小流域开展了生态清洁小流域试点工程建设,重点开展小流域治理、生态修复、河道综合整治、人居环境综合整治、生态农业建设、面源污染治理、水土流失和水环境监测等工程,各试点都取得了良好效果。建立科学易行的生态清洁小流域评价指标体系,为不同类型小流域建立相应的治理模式提供依据,是当前研究与实践的重点。

目前,从全国来看,针对生态清洁小流域评价指标的研究很少,现有的研究多采用土壤侵蚀、面源污染、植被覆盖、水环境监测、生物多样性等生态环境指标,较少涉及社会效益、经济效益等指标,缺乏对生态清洁小流域整体性的评价。因此,借鉴已有的法规、标准和研究成果建立一套基本的、反映生态清洁小流域整体状况的评价指标迫在眉睫。

本研究在综合考虑流域内的水环境、生态系统、土壤状况、人类社会与经济发展4个方面因素的基础上,对影响流域清洁的各要素进行了定量评估,选出了具有科学性、参考性的主要评价指标(以下简称“主评指标”)。

1 材料与方法

1.1 指标选取原则

(1)代表性:选取的指标应具有代表性,每个指标应能反映某一方面的特征,并且要有一定的普遍性。

(2)系统性:充分反映小流域生态清洁的内涵,按照评价基本框架,系统地表征小流域生态系统中水域、土壤、生态环境、人类社会和经济特征,通过其综合效应来全面反映流域生态清洁状况。

(3)差异性:指标体系应涵盖流域生态清洁的主要方面,既要简明扼要,指标数量又不宜过多,指标间应具有明显的差异性。

(4)可获取性:指标测度应简单易行,计算指标所需数据应易获得且比较可靠,便于计算、比较和分析。

1.2 研究方法

在查阅国内130余篇(截至2017年3月)前人研究成果和相关法规、标准的基础上,梳理出43个小流域生态评价指标体系,共计参评指标671项。包括最多含有30个指标的喻权刚等[1]构建的黄河小流域可持续发展能力综合评价指标体系,也包括最少含有8个关键指标的谢颂华等[2]提出的南方典型红壤侵蚀区域的土地资源评价体系。

依据各参评指标反映的流域特征,将其分为4类:水资源保护、配置和利用指标,土壤资源保护、配置和利用指标,小河、沟道的自然生态指标,人类活动对自然的扰动情况指标。参考“生态修复、生态治理、生态保护”三道防线的建设实践,将各项指标归纳为“水、土、生、人”4个方面,作为筛选生态清洁小流域主评指标的基础。

计算各个指标在43个评价体系中的出现频次,初步确定出现频次高、能综合体现流域各方面特征的指标,形成生态清洁小流域评价的初选指标。根据指标选取原则,对初选指标进行相关性分析,对差异性不大的指标进行合并、归类,对代表性不强、不具有可获取性的指标予以筛除,最终形成生态清洁小流域的主评指标。

2 结果与分析

2.1 水环境指标分析

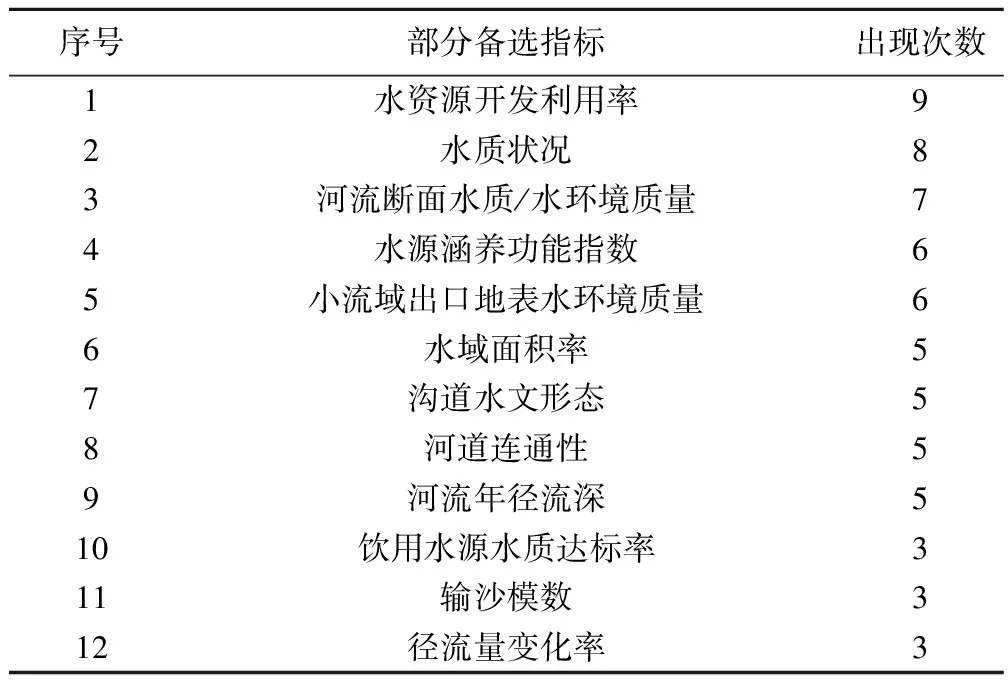

2.1.1 频次分析

水环境指标:主要包括水文、水资源、泥沙、水质、供用水情况等5类,反映了河流的水文状况、水环境质量,以及小流域水资源的开发利用情况,43个评价体系中共有水环境参评指标136项,将重复的指标合并后实际采用的备选指标有61项。通过对备选指标的统计分析得出:有35个指标仅被1个评价体系认同,占比超过指标总数的57%,有26个指标分别被2~9个评价体系认同,表明水环境指标的选取较为分散;分析以上具有一定认同度的评价指标所揭示的水环境特征,认为采用率超过10%的9个指标加上采用率达7%的3个指标(输沙模数、径流量变化率、饮用水源水质达标率)能反映径流、输沙、水资源利用和水质4个方面的水环境情况(表1),为此,将表1中所列的12个指标作为小流域生态清洁评价中水环境状况的初选指标。

表1 水环境状况指标频次分析

2.1.2 主评指标分析

分析水环境的12个初选指标,可以得出:①体现河流水文情势特征的指标有4个,即水域面积率、河流年径流深、输沙模数和径流量变化率。其中,河流年径流深和径流量变化率都反映了径流量,一般流域水文情势的变化主要通过径流变化产生的影响实现,径流变化受气候因素和人类对流域水土资源利用的影响[3],因此径流变化率能够反映降水和流域开发利用、水利工程建设及国民经济用水的共同作用对水环境的影响。同时许多研究表明,径流量的变化是河流和湿地的植物、无脊椎动物和鱼类生命循环的主要驱动力[4],故将径流量变化率确定为影响水文情势、河流动植物的主评指标。输沙模数与年径流量之间存在一定相关关系[5],可筛除。水域面积受径流量、泥沙淤积、人类围湖垦殖和兴修水利工程的综合影响[6],不作单独考虑。②体现水生态压力的指标是水资源开发利用率,由于径流量变化率能够反映流域的开发利用情况,故筛除。③沟道水文形态主要从沟道的水文条件、河流连续性、形态条件等方面进行评价,涵盖了河道连通性,因此将沟道水文形态确定为主评指标。④水质状况、河流断面水质、小流域出口地表水环境质量、饮用水源水质达标率均揭示了河流水质状况。前3个指标反映了水环境的清洁程度,相比而言,水质状况过于笼统,河流断面水质没有明确断面位置,仅小流域出口地表水环境质量是评价小流域出水水质的重要指标,因此研究确定小流域出口地表水环境质量为判断水质状况的主评指标。饮用水源水质达标率是农村饮水安全的重要指标,因此将饮用水源水质达标率确定为主评指标。⑤水源涵养功能指数反映了生态系统拦蓄降水、调节径流量的能力,与植被类型、盖度、枯落物组成、土层厚度及土壤物理性质等因素密切相关[7-8],在生态和土壤指标里均有相关指标详细论述,故此处筛除。

综上所述,从水环境状况方面筛选出了径流量变化率、沟道水文形态、小流域出口地表水环境质量和饮用水源水质达标率4个主评指标。

2.2 土壤状况指标分析

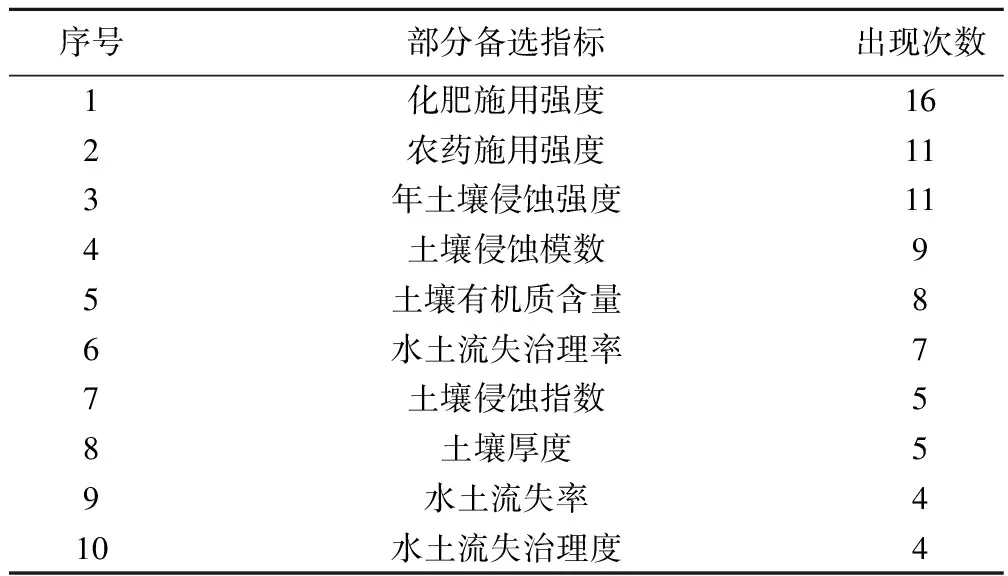

2.2.1 频次分析

土壤状况指标主要包括水土流失、土壤肥力、化肥农药施用3类,反映了土壤的侵蚀状况、水土保持情况、土壤自身条件和受人为影响程度的总体情况,43个评价体系中共有参评指标129项,将重复的指标合并后实际采用的备选指标共36项。通过对各指标的统计分析得出:有12个指标仅被1个评价体系认同,占指标总数的33%,有24个指标分别被2~16个评价系统认同,表明土壤指标选取的认同性较水环境指标要好得多。分析以上具有一定认同度的评价指标所揭示的土壤特征,认为采用率超过10%的8个指标加上采用率达9%以上的2个指标(水土流失率、水土流失治理度)能反映水土流失、土壤肥力、化肥农药施用3个方面的土壤状况(表2),为此,将表2中所列的10个指标作为小流域生态清洁评价的土壤状况初选指标。

表2 土壤状况指标频次分析

2.2.2 主评指标分析

对初选指标进行分析,认为:①反映水土流失方面的有年土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数、土壤侵蚀指数、水土流失率、水土流失治理率、水土流失治理度6个指标。其中,土壤侵蚀模数可以代表年土壤侵蚀强度的大小,土壤侵蚀指数是量化分级和权重变换后的综合指标数值,不如土壤侵蚀模数更为常用和可获,故在这3个土壤侵蚀程度的指标中保留土壤侵蚀模数;水土流失治理率和水土流失治理度内涵相同,可合二为一;据相关研究,水土流失率与土壤侵蚀模数相关性很好[9],且比水土流失治理率获取简单、易操作,故从差异性和可获取性上确定水土流失率为主评指标。②反映人为造成的土壤压力指标有化肥施用强度、农药施用强度,两者均表征农业面源污染对生态系统造成的影响,且没有相关性,故均确定为主评指标。③反映土壤条件的指标有土壤有机质含量、土壤厚度,有机质含量的主要影响因子为坡位、土壤含水量、海拔及林分类型[10],两者没有相关性,但考虑到这两个指标为土壤自身的理化性质,不能直接反映土壤清洁状况,故予以筛除。

综上所述,土壤状况方面确定水土流失率、化肥施用强度、农药施用强度3个主评指标。

2.3 生态系统指标分析

2.3.1 频次分析

在43个指标体系中,主要有陆域植被、岸边带景观、生态功能及河流生物4类共175项生态状况指标作为参评指标,通过对重复指标合并归类,剔除重复后的备选指标有77个。对指标采用率统计与分析后,得出:其中37个指标(约占48%)为单次使用,40个指标(约占52%)能被2~12个系统认可,表明各个指标的集中关注度较为分散,低于土壤指标的认同度。从出现频次2次以上指标反映的生态特征来看,认为采用率超过10%的7个指标加上河岸带植被覆盖率(采用率9%)能够反映流域内的生态环境、生物特征和生态功能(表3),为此,将表3中所列的8个指标作为小流域生态清洁评价的生态状况初选指标。

表3 生态指标频次分析

2.3.2 主评指标分析

根据相关性分析,可以得出:①用于体现陆地植被情况的4个指标有植被覆盖度、林草覆盖率、森林覆盖率、林草面积占宜林宜草面积比。植被覆盖度和森林覆盖率多用于流域生态健康评价,生态清洁小流域和小流域综合治理评价方面认同度高的是林草覆盖率和林草面积占宜林宜草面积比,从水土保持常用指标及可获取性上,确定林草覆盖率为主评指标。②河岸带植被覆盖率对岸边带结构和功能具有重要作用,河岸带植被的覆盖可以改善水体水质、维持鱼类数量、沉降泥沙[11],故确定河岸带植被覆盖率为反映岸边带生态的主评指标。③生物多样性指数体现生物多样性,该指标是包括陆生和水生生物的综合性指标,评价有一定难度,而林草覆盖率和河岸带植被覆盖率(已列入主评指标)对陆生和水生生物均有重要影响,故不采用此指标。④生物弹性度指数反映特定生态环境系统的缓冲与调节能力,有研究表明,其受地类的影响较大,林地=水体>草地>耕地>建筑用地[12],考虑到该指标获取有困难而林草面积已列为主评指标,故筛除。⑤生物第一潜在生产力表征流域内的活力状况,很少用于小流域治理研究,不具有代表性,故筛除。

综上所述,生态状况方面可确定林草覆盖率、河岸带植被覆盖率2个主评指标。

2.4 人与经济社会指标分析

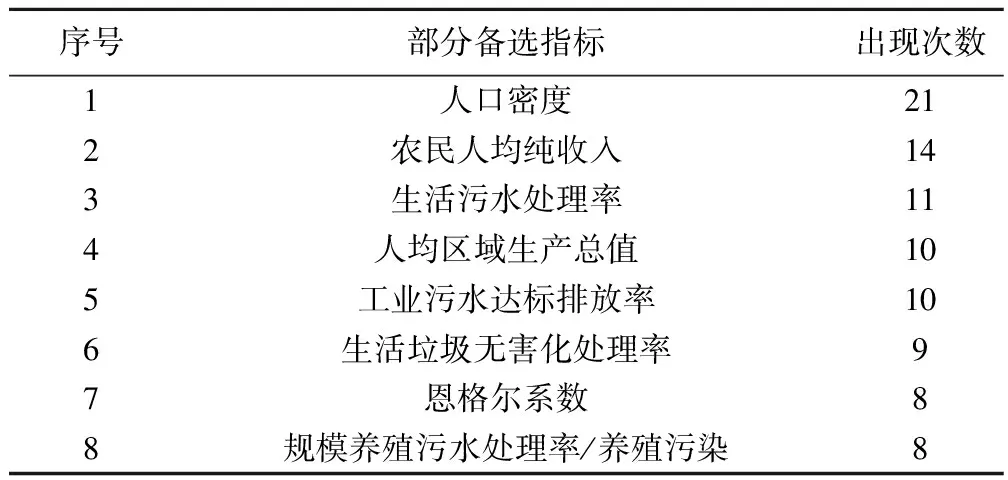

2.4.1 频次分析

在43个指标体系中共归纳出人口、经济、农业(耕地、粮食、灌溉)、污染、灾害、村容村貌6类反映人类活动、经济与村庄生态环境的相关指标231项,进行相应指标的剔除与合并后,获得实际备选指标87项,指标总数和备选指标均为最多。统计与分析指标出现频次得出:其中50个指标(占57%)为单次使用,表明这类指标的关注度较为分散。分析认同度较高的指标所反映的评价内容,认为采用率超过15%(出现8次及以上)的8个指标能够反映流域内人类经济社会的发展程度与村庄人居环境的整治能力(表4),为此,将表4中所列的8个指标作为小流域生态清洁评价中人与经济社会的初选指标。

表4 人与经济社会指标频次分析

2.4.2 主评指标分析

对初选指标进行相关分析,得出:①人口密度是流域内人口密集程度的指标,可列为反映人口压力的主评指标。②农民人均纯收入、人均区域生产总值、恩格尔系数3个指标反映经济社会发展水平,考虑到相关指标的可获取性,最后采用农民人均纯收入作为主评指标。③反映村庄人居环境整治的指标有生活污水处理率、工业污水达标排放率、规模养殖污水处理率和生活垃圾无害化处理率。其中,生活、工业、养殖污水处理率反映了人在生产生活中保护流域水环境的对策,小流域所在地一般很少涉及工业,故从代表性上筛除工业污水达标排放率;生活垃圾无害化处理率关注了村庄及沿村沟道的垃圾处理情况,是整治村容村貌、保护生活环境的主要指标。因此,将生活污水处理率、规模养殖污水处理率、生活垃圾无害化处理率列入村庄环境与人协调发展的主评指标。

综上所述,人与经济社会方面的主评指标确定为人口密度、农民人均纯收入、生活污水处理率、规模养殖污水处理率、生活垃圾无害化处理率5个。

3 结 论

本研究采用统计、归纳、相关性分析方法,结合指标的可获取性,确定了生态清洁小流域评价的关键指标,得到以下主要结论:

(1)在统计了130余篇前人研究成果的基础上,结合相关法规、标准等,梳理出小流域生态评价指标体系43个,参评指标671项。

(2)确定了生态清洁小流域评价在“水、土、生、人”4个方面的14个主评指标:径流量变化率、沟道水文形态、小流域出口地表水环境质量、饮用水源水质达标率、水土流失率、化肥施用强度、农药施用强度、林草覆盖率、河岸带植被覆盖率、人口密度、农民人均纯收入、生活污水处理率、规模养殖污水处理率、生活垃圾无害化处理率。

(3)14个指标基本能够揭示小流域水土资源保护、面源污染防治、农村垃圾及污水处理、生态系统维护和人水协调发展等基本状况;指标间具有明显的差异性,且均容易量化和获取,具有较强的可操作性。

[1] 喻权刚,朱小勇,殷宝库.小流域可持续发展能力评价系统研究与开发[J].水土保持研究,2008,15(5):217-220,225.

[2] 谢颂华,喻荣岗,马良,等.基于GIS和GPS的南方红壤侵蚀区土地资源评价[J].水土保持通报,2004,24(1):22-25.

[3] 刘红玉,李兆富.三江平原典型湿地流域水文情势变化过程及其影响因素分析[J].自然资源学报,2005,20(4):493-501.

[4] 杜强,王东胜.河道的生态功能及水文过程的生态效应[J].中国水利水电科学研究院学报,2005,3(4):287-290.

[5] 安和平.北盘江流域降雨、径流、产沙相互关系研究[J].水土保持学报,1994,8(3):46-51.

[6] 刘新,何隆华,周驰.长江中下游近30年来湖泊的水域面积变化研究[J].华东师范大学学报:自然科学版,2008(4):124-129.

[7] 徐菲,王永刚,张楠,等.北京市白河和潮河流域生态健康评价[J].生态学报,2017,37(3):1-11.

[8] 王文杰,张哲,王维,等.流域生态健康评价框架及其评价方法体系研究(一)——框架和指标体系[J].环境工程技术学报,2012,2(4):271-277.

[9] 张平仓,刘纪根,黄思平.基于水土流失率的健康长江评价初步研究[J].人民长江,2009,40(17):25-29.

[10] 邵方丽,余新晓,杨志坚,等.北京山区典型森林土壤的养分空间变异与环境因子的关系[J].应用基础与工程科学学报,2012,20(4):581-591.

[11] 冯彦,何大明,杨丽萍.河流健康评价的主评指标筛选[J].地理研究,2012,31(3):389-398.

[12] 方庆,董增川,刘晨,等.基于景观格局的区域生态系统健康评价——以滦河流域行政区为例[J].南水北调与水利科技,2012,10(6):37-41.

S157

A

1000-0941(2017)12-0023-04

江西省水利厅重大课题(KT201310)

张磊(1984—),女,甘肃武威市人,工程师,硕士,主要从事水土保持与水资源环境研究。

2017-06-09

(责任编辑 张培虎)