朱稽河流域生态修复区植被动态变化状况分析

王崇任,高 菲,王 斌,仲 军,高之栋

(1.江苏省水文水资源勘测局 连云港分局,江苏 连云港 222004;2.连云港曼宁科技咨询有限公司,江苏 连云港 222004; 3.连云港市赣榆区水利局,江苏 连云港 222100; 4.连云港市赣榆区防汛抗旱指挥部,江苏 连云港 222100; 5.连云港市赣榆区夹谷山水土保持试验站,江苏 连云港 222100)

朱稽河流域生态修复区植被动态变化状况分析

王崇任1,高 菲2,王 斌3,仲 军4,高之栋5

(1.江苏省水文水资源勘测局 连云港分局,江苏 连云港 222004;

2.连云港曼宁科技咨询有限公司,江苏 连云港 222004; 3.连云港市赣榆区水利局,江苏 连云港 222100; 4.连云港市赣榆区防汛抗旱指挥部,江苏 连云港 222100; 5.连云港市赣榆区夹谷山水土保持试验站,江苏 连云港 222100)

生态修复;植物群落;演替规律;动态变化;朱稽河流域

水土流失导致水库、江河水体污染,对人类健康构成严重的威胁。因此,控制水体污染,恢复良好生态环境必须从源头做起,依靠大自然的优势,通过人工干预进行生态修复。对朱稽河流域实施5 a的封禁修复效果进行的监测结果表明:生态修复1~3 a,植物种群逐步增加,植被覆盖度逐年提高,从62.5%提高到96.7%,生态修复区出现了野李子、野蔷薇、毛桃、酸枣等小灌木;生态修复4~5 a,林下植被平均覆盖度由96.4%下降到92.6%,原因是随着人工补植树种湿地松的成林,林下草种发生明显的变化,芨芨草+白茅+山莓群落已被耐阴性草种满天星、翻白草、泽漆、鸭舌草等替代,一些阳性草种逐渐退化消失,植物群落逐渐以人工种植的湿地松为建群种,植物群落演替趋向良性循环。

随着经济的迅速发展,我国的环境质量受到严重影响。生态环境退化是当今世界面临的重大问题之一,山丘区生态系统的退化导致严重的水土流失,水土流失导致水库、江河水体污染,对人类健康构成严重的威胁[1]。控制水体污染、恢复生态环境必须从源头做起,依靠大自然的优势,通过人工干预进行生态修复。因此,探索河道源头到中下游的封禁修复技术,是水土保持的重要研究课题。本研究对朱稽河流域生态修复过程中山丘区植被种群、植被演替的动态变化情况进行了调查研究,对实施生态修复5 a的朱稽河流域的植被演替进行了分析评价,以期为苏北、鲁南地区的河道流域生态修复提供较详实的参考数据。

1 研究区概况

朱稽河为连云港市赣榆区南部以除涝为主的独立入海的河流,发源于赣榆区西部班庄镇,上游有夹谷山、马鞍山、葫芦山、祝其山、横山等,全长37.5 km,流经班庄、城头、城西、青口、宋庄5个镇,流域面积480.06 km2,流域内总人口47.42万人,耕地面积222.84 km2。1949年以来朱稽河经过了三次整治:1956年,上游先后修建小型水库29座、蓄水坝40多座拦沙滞洪,中游裁弯取直改道9 km;1970年冬,兴建朱稽河截洪工程,分南北两条,北为夹谷山水库至小塔山水库截洪沟,南为三清河(三清阁)至石梁河水库截洪沟;1974年开始对朱稽河实施“上截、中改、下调尾”的治理方案,相继开挖古城翻水站输水渠、沭北一级截洪沟、沭北二级截洪沟。三项截洪工程汇水面积117 km2,占朱稽河流域面积的24.4%,截掉朱稽河流域部分面积的水量,朱稽河由大河变成小河,主要防洪功能转由朱稽附河承担。

1.1 地形地貌

朱稽河流域上游属沂蒙山余脉的丘陵山区,流域从西北到东南依次为低山丘陵、剥蚀堆积垄岗、山前倾斜平原及近代海积平原洼地四种类型的地貌,地势由高到低,山丘、坡面、平原、湖洼顺势而下,层次分明,紧相连接。上游的夹谷山、马山、祝其山、葫芦山、横山等海拔都在200 m以上(1985国家高程基准),坡度1/20~1/300;中游为平原地区,海拔4~20 m,坡度1/300~1/1 000,地势西高东低,为冲积平原;下游多为低洼地,海拔在4 m以下,坡度1/1 000~1/10 000,属沭北沿海洼地,地势平坦。

1.2 气象水文

朱稽河流域地处暖温带,属暖温带季风气候区。年平均气温为13.2 ℃,极端最高气温为39.9 ℃,极端最低气温为-19.5 ℃。年平均日照时数2 631 h,年平均无霜期214 d。多年平均降水量为900.6 mm,多年平均降雨日数91.5 d,多年平均蒸发量1 550.1 mm,多年平均相对湿度73%。主要灾害天气有寒潮、冰雹、雨凇、雾凇、大风和台风、暴雨、连阴雨等。

1.3 土壤植被

上游的丘陵山区,主要是花岗岩、片麻岩、闪长岩、蛇纹岩等风化发育的地带性棕壤土、砂壤土,土层厚度0.2~0.3 m;中部属冲积平原,成土母质为河流冲积物;下游主要为平原洼地,地势低洼,土壤含盐量较高。

流域内自然植被覆盖率较低,上游夹谷山、马山、祝其山、葫芦山、横山基岩裸露,土层瘠薄,树木稀少。植被为暖温带常绿针叶残次林和阔叶树种,主要有松科的黑松(Pinnsthunbergu)、马尾松(PinusmassonianaLamb.),壳斗科的麻栎(QuercusacutissimaCarruth.),豆科的胡枝子(Lespedezabicolor)、刺槐(Robiniapseudoacacia),蔷薇科的豆梨(Pyniscalleryana),小檗科的大叶小檗(Berbercisamurensis),鼠李科的酸枣〔ZiziphosjujubaMill var.spinosus(Bunge) Hu ex H.F.Chow〕等,以人工林为主,乔木树种现存极少且分散,草本类植物生长较差,每逢汛期山洪暴发,就会引起较严重的土壤侵蚀,造成水土流失。

2 研究对象及方法

该项目研究时限是2004年3月至2009年3月,主要是通过调查监测来研究朱稽河流域生态修复过程中的植被动态变化过程。在朱稽河流域的上游山坡上设立4个大样区开展生态修复效果监测:Ⅰ区,地理坐标为118°52′33.9″E、34°56′43.2″N,坡度为26.3°,坡向为E;Ⅱ区,地理坐标为118°52′32.8″E、34°56′39.4″N,坡度为24.0°,坡向为E;Ⅲ区,地理坐标为118°52′31.3″E、34°56′35.8″N,坡度为28.7°,坡向为SW;Ⅳ区,地理坐标为118°52′28.3″E、34°56′36.2″N,坡度为23.0°,坡向为SW。在每个大样区内随机设2个乔灌样方和2个草本样方,分别在每年的6、7、8月调查乔、灌、草的种类,以及其分布情况、生长情况、植物群落演替规律等。在中下游采取随机抽样调查方法,每年开展1次植被种类变化情况调查监测。建立生态修复区数据信息库,将各调查区域的坡度、坡向、植被等数据分类录入各数据库界面,并进行一些必要的数据统计、分析、转换。

3 研究成果分析

3.1 流域源头生态修复过程中植物种空间分布变化

植被自然恢复是植被恢复重建的重要途径之一,退化生态系统的恢复取决于特定的环境条件,包括气候、土壤、种源等,与退化生态系统的退化程度密切相关。

对研究区封禁修复前的自然植被进行调查发现,残存的乔木树种有5科7种,其中常绿针叶树种有松科的黑松、马尾松,落叶阔叶树有壳斗科的板栗(CastaneamollissimaBL.)、麻栎,豆科的刺槐,蔷薇科的豆梨和漆树科的黄连木(PistaciachinensisBunge)。灌木树种有6科9属9种,建群种以小檗科的大叶小檗、鼠李科的酸枣为代表树种。草本群落以青蒿(Artemisiacarvifolia)、狗牙根(Cynodondactylon)、鬼针草(Bidenspilosa)、飞蓬〔ConyzaCanadensis(L.) Cronq.〕、长蕊石头花(GypsophilaoldhamianaMiq.)等草种为代表。由于长期放牧,修复前该区内乔灌木长势极差,特别是灌木,嫩枝叶被牛羊啃光,灌丛平均高度为46.6 cm,草丛平均高度为28.8 cm,而且剩下的是牛羊不食的草种,植被平均覆盖度为43.5%。封禁修复前乔木分布情况见表1。

表1 生态修复区封禁前残存乔木分布情况

封禁修复初期(1 a),阳坡首先形成以杂草为主的一年生植被群落,优势种以青蒿、鬼针草、飞蓬为主,同时一些传播能力较强的一年生禾本科草种如狗尾草〔Setariaviridis(L.)Beauv.〕、马唐(Digitariasanguinalis)等也侵入定居,并出现了少量多年生藤本植物如葛藤(Puerarialobata)、金刚藤(SmilaxscobinicaulisC.H. Wright)、铁线莲(ClematisfloridaThunb.)等。青蒿+鬼针草群落是该阶段的代表性群落,物种较少,平均植被覆盖度提高到62.5%。

封禁修复2 a,多年生的草本植物渐渐出现,有禾本科的芨芨草〔Achnatherumsplendens(Trin.) Nevski〕、白茅(Imperatacylindrica),石竹科的长蕊石头花、石竹(DianthuschinensisL.)和菊科的兔儿伞(Syneilesisaconitifolia)、野菊花(Dendranthemaindicum)等,并出现少量药用植物如丹参(SalviamiltiorrhizaBge.)、柴胡(BupleurumchinenseDC.)等,植被群落以鬼针草+飞蓬+青蒿为主。该阶段平均植被覆盖度提高到75.3%。

封禁修复3 a,阳坡一些地带性多年生植物种逐渐增加,并占据优势,如芨芨草、白茅、金刚藤、山莓(RubuscorchorifoliusL.f.)、拂子茅〔Calamagrostisepigeios(L.) Roth〕、野菊花、老芒麦(Elymussibiricus)等,形成了以多年生的芨芨草、白茅、拂子茅等草种为主的草本群落。原有的小灌木也长出新枝条,并新出现了野李子(PrunussalicinaLindl)、野蔷薇(RosamultifloraThunb.)、毛桃〔Amygdaluspersica(L.) Batsch〕、酸枣等小灌木。植被覆盖度进一步提高,平均达到96.7%,生态系统趋于正向演替,地带性建群种芨芨草+白茅+山莓群落成为该区的优势群落[2]。详见表2。

表2 生态修复1~3 a植被物种变化情况

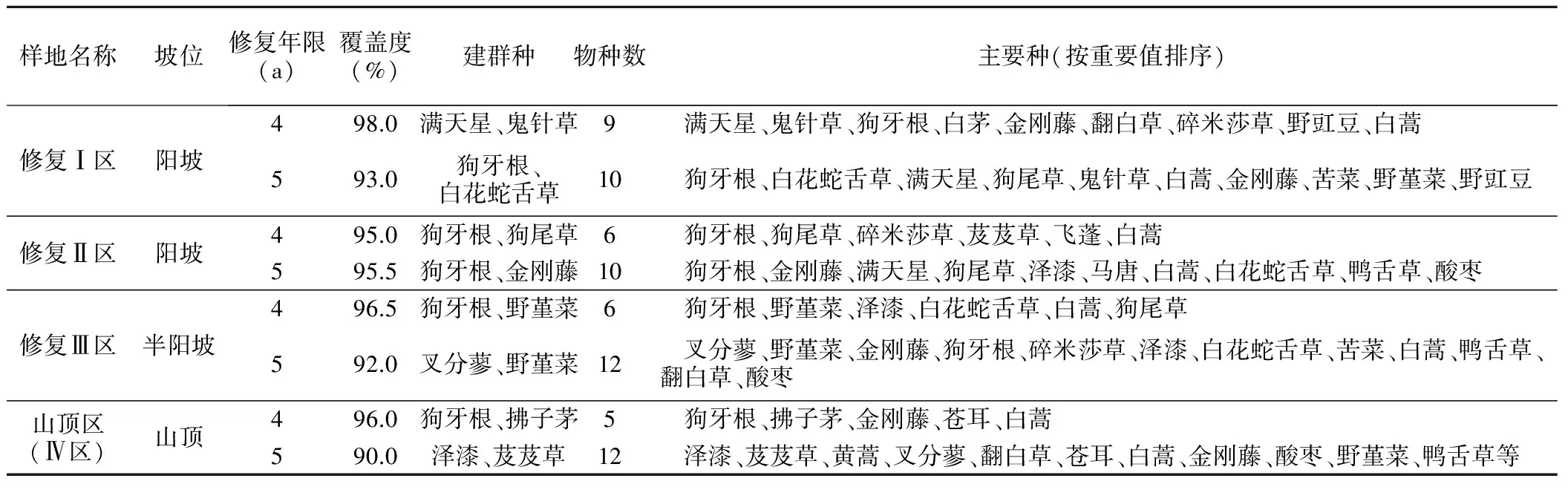

封禁修复4~5 a,随着补植树种湿地松的成林,湿地松林的郁闭度达23.2%~42.5%,林下草种发生明显变化,芨芨草+白茅+山莓群落已被耐阴性草种替代,一些阳性草种逐渐退化消失,样方中零星存在的芨芨草、金刚藤、山莓等长势极弱,已矮化,封禁修复4 a的林下平均植被覆盖度为96.4%,修复5 a林下植被平均覆盖度下降到92.6%。对各草样方进行统计分析发现,每个样方均无明显优势草种分布,仅存一些耐阴性草种,有满天星(GypsophilapaniculataLinn.)、翻白草(PotentilladiscolorBge.)、泽漆(EuphorbiahelioscopiaL.)、鸭舌草(Monochoriavaginalis)、碎米莎草(CyperusiriaL.)、野豇豆(Vignavexillata)、白花蛇舌草(HedyotisdiffusaWilld)、叉分蓼(PolygonumdivaricatumL.)、苍耳(Xanthiumsibiricum)等(见表3)。

表3 生态修复4~5 a植被物种变化情况

从演替趋势分析,阴坡与阳坡的植被组成有一定差别,阳坡的植被组成以满天星+鬼针草+狗牙根、狗牙根+狗尾草+野堇菜等为主要群落,而半阳坡及阴坡则以狗牙根+野堇菜+泽漆、叉分蓼+野堇菜+金刚藤等为主要群落。总之,修复5 a时原建群种芨芨草+白茅+山莓群落逐渐消退,剩下一些林下耐阴性草种[3]。

3.2 中下游植被情况变化分析

对流域中游段封禁修复前的自然植被进行调查发现,河道两侧的乔木树种以意杨(Populuseuramevicanacv.)为主,少量分布有刺槐、垂柳(Salixbabylonica)、白蜡树(FraxinuschinensisRoxb.)、板栗等,灌木有紫穗槐(AmorphafruticosaLinn.)、红柳(Tamarixramosissima)等,河滩水生植物常见的品种有芦苇(PhragmitesaustraliasTrin.)、香蒲(TyphaorientalisPresl)、水蓼(Polygonumhydropiper)、水葱(ScirpusvalidusVahl)、野慈姑(SagittariatrifoliaL.)、黑藻(Hydrillaverticillata)、睡莲(Nymphaeatetragona)、眼子菜(PotamogetondistinctusA.Benn.)、空心莲子草〔Alternantheraphiloxeroides(Mart.)Griseb.〕等。下游段乔木稀少,有刺槐、苦楝(Meliaazedarach)等,灌木有紫穗槐、红柳,水生植物种类稀少,主要是耐盐性较强的狗牙根、碱蓬(Suaedaglauca)和一些蒿类植物。

经过5 a的生态修复,朱稽河流域中下游段植被变化不明显,其主要原因是中游段属于农业耕种区,下游段属于沿海滩涂地,土壤含盐量较高,不适宜植被生长。中游段农作物以红薯、玉米、水稻、小麦、花生、大豆为主;乔灌木以人工栽植品种为主,乔木树种增加了水杉(Metasequoiaglyptostroboides)、柳杉(Cryptomeriafortunei)、女贞(Ligustrumlucidum)、栾树(Koelreuteriapaniculata)、乌桕〔Sapiumsebiferum(L.) Roxb.〕、海棠(Malusspectabilis)、晚樱(Cerasusserrulata.)、柽柳(Tamarixchinensis)、悬铃木(Platanusorientalis)等,灌木增加了大叶黄杨(BuxusmegistophyllaLevl.)、石楠(PhotiniaserrulataLindl.)、小叶女贞(LigustrumquihouiCarr.)、红叶小檗(Berberisthunbergiivar.atropurpureaChenault)、龙柏〔Sabinachinensis(L.) Ant.cv.Kaizuca〕、棣棠花(Kerriajaponica)、海桐(Pittosporumtobira)、火棘〔Pyracanthafortuneana(Maxim.) Li〕、绣线菊(SpiraeasalicifoliaL.)等;下游段草种增加了马唐、牛筋草(Eleusineindica)、空心莲子草、大米草(SpartinaanglicaHubb)、白茅、田菁(SesbaniacannabinaPers)、碱茅(Puccinelliadistans)等。

4 结 论

经过1~3 a的封禁修复,项目区内植物种的自然萌发量、生长量、数量及种群逐步增加,群落向多样性、稳定性演替,植被覆盖度由62.5%增加到96.7%;封禁修复4~5 a,项目区的平均植被覆盖度由96.4%下降到92.6%,原因是随着人工补植林郁闭度的不断提高,林下草种发生明显的变化,芨芨草+白茅+山莓群落已被耐阴性草种满天星、翻白草、狼眼草、鸭舌草等替代,一些阳性草种逐渐退化消失,植物群落逐渐以人工种植的湿地松为主要建群种,湿地松长势良好,植物群落演替趋向良性循环[4]。

本项目调查监测时间较短,只对该流域草本植物的短期演替规律有了初步掌握,对今后人工湿地松林成林后的动植物变化情况、群落演替趋势、土壤结构、水质变化情况等尚需进一步研究探讨。

[1] 张文海,高之栋.苏北丘陵山区生态修复效果监测与评价[J].水土保持研究,2009,16(2):245-248.

[2] 丁友祥,李运昌,王运昌,等.赣榆县丘陵山区生态修复效果监测[J].亚热带水土保持,2006,18(3):65-68.

[3] 郝文芳,梁宗锁,陈存根,等.黄土丘陵沟壑区弃耕地群落演替与土壤性质演变研究[J].中国农学通报,2005,21(8):226-231.

[4] 高之栋,刘成高,张文海,等.丘陵山地生态修复植物群落演替规律的研究[J].亚热带水土保持,2006,18(3):13-15.

S157

C

1000-0941(2017)12-0050-04

王崇任(1987—),男,江苏连云港市人,助理工程师,主要研究方向为水资源监测与管理。

2017-05-15

(责任编辑 徐素霞)