鲁迅的“硬译”与译者惯习解析

(浙江理工大学外国语学院,杭州 310018)

鲁迅的“硬译”与译者惯习解析

陈芙

(浙江理工大学外国语学院,杭州 310018)

译者惯习是翻译社会学的核心概念。译者惯习在社会语境和翻译规范制约下形成,具有自上而下的被结构性,但译者的翻译活动又对社会语境和翻译规范会产生反作用力,具有自下而上的结构性,因此译者并非仅仅被动地屈从于翻译规范的制约,译者对维护和改变翻译规范同时发挥作用。译者惯习二重性强调规范与惯习之间的双向互动。五四新文化运动前后的中国,文化场域对文化生产的影响显著,而鲁迅的译者主体意识强烈,因此鲁迅翻译活动中外因和内因的相互作用明显。“硬译”作为鲁迅翻译风格的代名词,是分析译者惯习二重性的理想案例,能有效阐释译者惯习的被结构性与结构性。

鲁迅;“硬译”;译者惯习;二重性

20世纪60年代,法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)在他的两部重要著作《文化生产的场域》[1]和《艺术的法则》[2]中提出了文化生产的场域理论。场域(field)、资本(capital)和惯习(habitus)是文化生产的三要素。“场域内的行动者拥有自己特定的惯习,会在惯习指导下产生行为以争夺资本,并以资本为工具来获取权力,稳固地位。”[3]17布尔迪厄的场域理论适用于一切文化生产活动。翻译活动牵涉至少两种语言和文化,受社会因素的影响远大于写作等其他文化活动,因此翻译更适合从社会学角度进行分析。

翻译学与社会学的结合源自1972年詹姆斯·霍姆斯(James Holmes)提出的翻译的社会语境化,但直到上世纪末、本世纪初才引起充分重视。吉迪恩·图里(Gideon Toury)[4]在《描述翻译学及其他》(DescriptiveTranslationStudiesandBeyond)中用社会化视角研究翻译规范及其作用于译者的过程。描述翻译学侧重翻译标准化法则,关注社会规范的他律性,但理论方向单一,忽略规范的内化过程,未将规范和译者之间的双向互动关系纳入理论体系。

1998年,丹尼尔·西米奥尼(Daniel Simeoni)在国际权威翻译杂志Target上发表了《译者惯习的中心地位》(ThePivotalStatusoftheTranslator’sHabitus)一文,该文基于布尔迪厄的理论框架,但同时拓展了布氏的理论,指出惯习既有被结构化特征,也有结构化特征。该文构建了翻译社会学的新视角,是翻译理论研究社会学转向的标志性文献。“从此之后,布尔迪厄的社会学理论被频繁运用到翻译研究领域,将规范与惯习、场域、资本转化等相结合的研究开始大量涌现。”[5]21译者惯习的二重性对于分析译者与影响翻译活动的诸多历时和共时因素之间的互动关系具有启示意义。

鲁迅生活在动荡的社会和变革的年代,文化活动所受的外部因素影响十分显著,而鲁迅作为当时的文坛领袖和激进的革命者,主体意识强烈,因此鲁迅翻译活动的外因和内因不断相互冲突、相互作用,与翻译社会学的研究范畴契合,是十分难得的翻译社会学研究案例。

一、鲁迅的翻译轨迹

译者的个人轨迹(trajectory)对研究译者惯习来说是十分重要甚至必不可少的资料。“译者惯习是译者个人的社会和文化历程造成的复杂产物。”[6]32因此研究鲁迅的译者惯习,有必要梳理他的主要翻译活动轨迹。

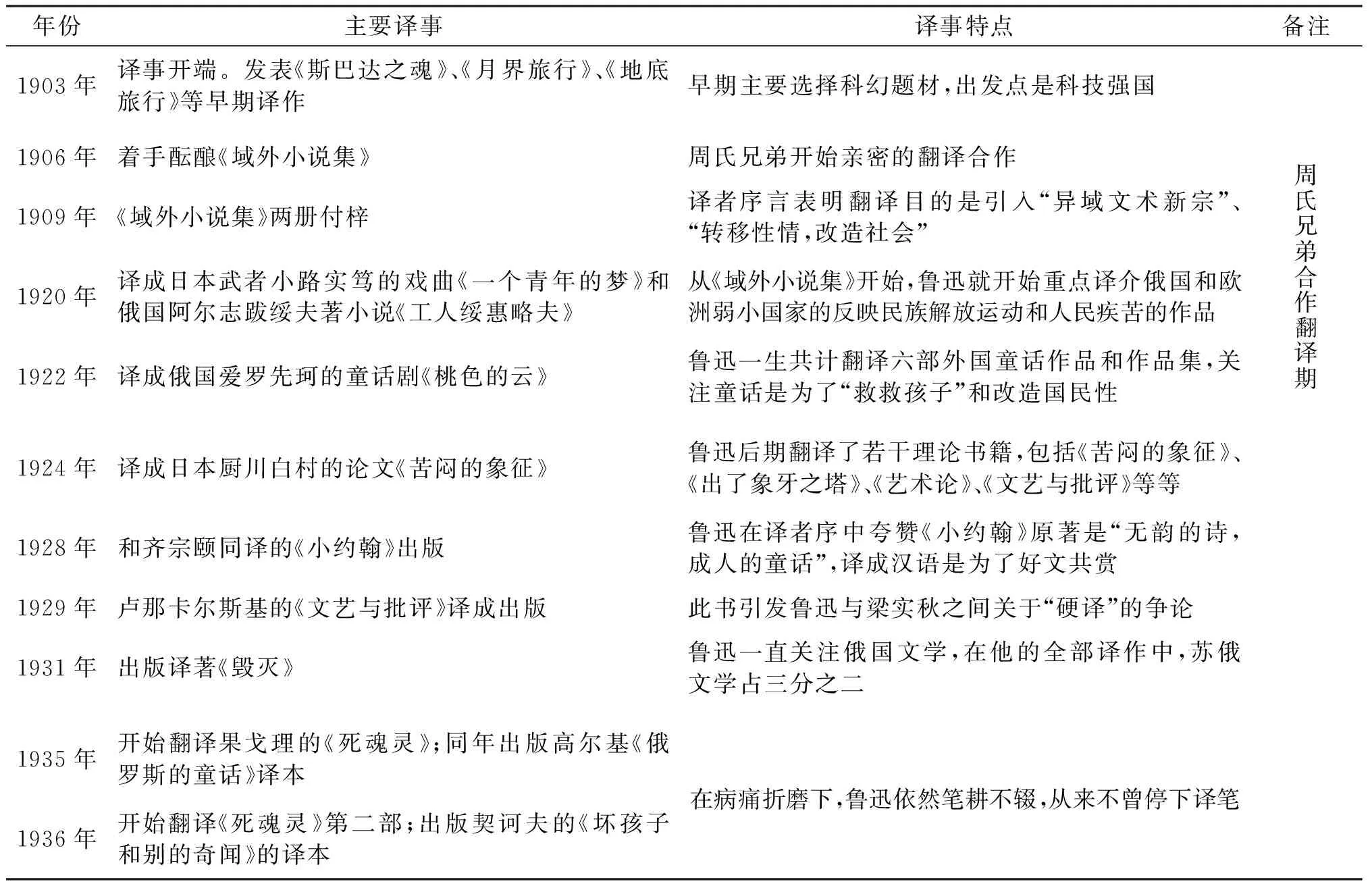

鲁迅最初的求学方向不是人文学科,而是以自然科学为主业。1898入读江南水师学堂,同年改入陆师学堂的矿学堂,1902年赴日本留学,1904至1906年在日本仙台医学专门学校学习西方医学。[7]254-255早期求学经历使鲁迅在青年时期就接触了西方唯物论和科学观,并打下了地质学、生物学、医学的专业基础,为后来翻译科技文本创造了条件。1903年,鲁迅发表了《月界旅行》等最早的几篇译作,这是鲁迅翻译活动的发端。鲁迅翻译活动时间线及主要内容见表1[7]254-309。

表1 鲁迅翻译活动时间线及主要内容

鲁迅的翻译一以贯之地体现爱国精神和革命热情,但在不同阶段,翻译目的、翻译文本、策略、技巧的取向存在调整和变化。留日早期鲁迅翻译科学小说的意图,在《月界旅行》辨言中阐述得很清楚,他希望借助翻译西方科学作品,“能于不知不觉间,获一斑之智识,破遗传之迷信,改良思想,补助文明,……故苟欲弥今日译界之缺点,导中国人群以进行,必自科学小说始”。[8]2

早期翻译体现的是传统家国观念。留日后期,鲁迅思想中现代民族主义和人类主义萌生。1909年出版的《域外小说集》,选材目光已经从科技转向人文,并且开始关注欧洲弱小民族的文学作品。新文化运动开始以后,鲁迅的翻译文本和翻译策略选择发生了显著变化,主张文化启蒙、思想启蒙,并希望从西文里汲取重建汉语的营养,推动白话文运动。到了后期,鲁迅的革新意识和反对文化霸权的思想日益强烈,主要翻译东欧及苏联的革命文学作品。

公路运输行业作为民生行业的重要组成部分,在国民经济领域占据着越发重要的位置。若想有效开展公路桥梁养护工作就必须要引起有关政府部门的高度关注。首先,国家有关交通管理部门要充分意识到公路桥梁养护工作的重要性,以此为基础拓宽公路桥梁养护的扶持政策,以保证公路桥梁养护工作的连续性;其次,国家有关法律部门还需要制定一系列法律法规,对公路桥梁养护工作的内容与流程进行规范化管理,使公路桥梁养护工作变得更加合法化与科学化。

鲁迅毕生“共译介了14个国家近100位作家,200多种作品,共计300多万字”[9]119。不论时间跨度、精力投入、作品字数以及社会影响力,鲁迅的翻译和写作都不相上下,因此鲁迅不仅是中国现代文学的先驱,也是中国现代翻译的先驱。

二、为何“硬译”与何为“硬译”

关于鲁迅的翻译,最经常被提及的是“硬译”二字和鲁梁之争。“硬译”是鲁迅翻译风格的核心概念,因此研究鲁迅的译者惯习首先要深入剖析“硬译”。“硬译”的说法出自鲁迅译作《文艺与批评》的译者后记。鲁迅为什么说自己的翻译是“硬译”?“硬译”的实质又是什么?根据布尔迪厄的场域理论,所有翻译活动都在特定的社会语境中进行,受到外因的作用和内因的影响,惯习和资本是内因,文化场域则是外因。要深入理解鲁迅“硬译”的原因和本质就必须结合文化场域和译者个人因素来分析。

(一)“硬译”的原因

归纳整理一下鲁迅在诸多译本的译者前言和后记中零星表达的翻译观点,“硬译”的形成是外因和内因共同作用的结果,主要原因可以归纳为以下六点:

第一,“硬译”的“硬”首先是出于原文本选择的无奈。鲁迅所处的年代,欧洲,尤其是俄国以及一些弱小国家的文学、社会学书籍几乎没有汉译本,很多值得译介的作品无人翻译。鲁迅很想译介这些国家的作品,但不通俄语等语言,不得不退而求其次,采用转译填补空白[8]280。“所以暂时之间,恐怕还只好任人笑骂,仍从日文来重译,或者取一本原文,比照了日译本来直译罢。我还想这样做,并且希望更多有这样做的人,来填一填彻底的高谈中的空虚”[10]216。鲁迅提倡一手翻译,深知翻译时最好选择原语文本直接译入汉语,选择转译是亡国的恐惧下,为打破闭关锁国的状态采取的权宜之计,这是鲁迅之所以称自己的翻译为“硬”译的首要原因。转译是不得已而为之的无奈之举。

第二,“硬译”的第二个重要因素是当时汉语白话书面语尚不成熟,翻译过来的文字时常难以找到通顺的对应语,语句难免生硬,鲁迅又反对“曲译”,所以语句不顺只能暂时将就。

第三,术语、名词翻译困难。中国当时的科学发展远远落后于西方,很多术语从未译入汉语。术语和专名翻译之难,鲁迅在译文序跋中多次提到[8]72-74,129-136,当时词典工具书又少[8]123,只能硬着头皮翻译。

第四,目标读者对译本的接受度较差。例如《域外小说集》的销量就十分不理想,给周氏兄弟“以文艺改造社会”的理想当头一棒,但是为了救亡图存和开启民智,即使读者寥寥,自己贴钱出版,鲁迅也仍然坚持翻译。

第五,新书来源受限。“住在虽然大都市,而新书却极难得的地方,见闻决不能广。”[8]144有时为了得到新书,鲁迅不惜自掏腰包花大价钱,1928年花了银元五元二角买了限定版图书《雄鸡和杂馔》的日译本。[8]332

第六,书报审查制度的限制。“但自从有了书报检查以来,……较有斤两的译作,能保存它的完肤的是很少见的。……何况是出于我的译作,上有御用诗官的施威,下有帮闲文人的助虐,那遭殃更当然在意料之中了。然而一面有残毁者,一面也有保全、补救、推进者,世界这才不至于荒废。”所以鲁迅的翻译是顶着政治压力的革命行动,这也是“硬译”的一重原因。[8]289

综上所述,鲁迅所说的“硬译”和错综复杂的文化场域以及译者的翻译目的等因素密切相关,不能剥离这些因素仅从字面孤立地理解。

(二)“硬译”的实质

如前所述,鲁迅的“硬译”与时代背景和牵制翻译活动的因素有千丝万缕的关联。鲁迅一直推崇严复的翻译理论和风格,并且熟谙翻译之道。鲁迅的翻译工作谨慎、细致、专业,他所说的“硬译”,并不等同于字面意义上的“生硬的翻译”,更不等于“死译”,绝非一定要译得艰涩难懂。理解“硬译”的实质,需要从各个层面剖析。

1.翻译目的

鲁迅的翻译活动并非纯粹只为翻译,而是为复兴民族文化、改良汉语、推动白话文运动而翻译的,可谓“醉翁之意不在酒”,因此鲁迅在翻译时本着拿来主义,采用“硬译”的方法,目的是尽力吸收西方语言词汇和句式,让国人了解世界,促进中国文化革新。鲁迅把翻译当做一剂良药,通过译介外国作品促进国民教育,吸纳外国语言文化的精髓,使中国逐渐摆脱封建传统的藩篱,构建中国语言、文化和社会的现代性。

2.文化倾向

鲁迅是第一个在译论中提出“归化”一词的人。“动笔之前,就先得解决一个问题:竭力使它归化,还是尽量保存洋气呢?”[11]302鲁迅反对归化译法,提倡保持译文的“洋味”,即所谓陌生感、异域情调。“凡是翻译,必须兼顾着两面,一当然力求其易解,一则保存着原作的丰姿,但这保存,却又常常和易懂相矛盾:看不惯了。不过它原是洋鬼子,当然谁也看不惯,为比较的顺眼起见,只能改换他的衣裳,却不该削低他的鼻子,剜掉他的眼睛。我是不主张削鼻剜眼的,所以有些地方,仍然宁可译得不顺口。只是文句的组织,无须科学理论似的精密了,就随随便便,但副词的“地”字,却还是使用的,因为我觉得现在看惯了这字的读者已经很不少。”[11]302。保留陌生感的译本读起来自然不如归化式翻译的译本畅达。尽管译文有艰涩之嫌,鲁迅仍主张通过异化译法,克服民族自恋情结,吸收外来异质成分,改造本土文化。

3.翻译策略和技巧

鲁迅坚持采取忠实于原文的立场。鲁迅始终认为“信”是第一位的,并在20世纪30年代提出“宁信而不顺”的主张。“改变本相,不但对不起作者,也对不起读者的。”[8]138。所以鲁迅在翻译策略上强调“信”,翻译技巧上倾向于直译,当通顺与忠实不可兼得时,宁愿牺牲通顺。

以上三点是鲁迅所言“硬译”的本质内涵。结合鲁迅在《“硬译”与“文学的阶级性”》等文章中的阐述,“硬译”体现了鲁迅在翻译策略和原则等核心问题上的选择,凸显了翻译活动中的译者主体性。鲁迅翻译的出发点不是翻译本身,而是民族复兴的宏大目标,翻译初衷不同,翻译选择自然也不同。从翻译政治层面来说,鲁迅的“硬译”是一种抵抗式翻译,和韦努蒂主张的反对文化霸权和文化殖民的解构主义翻译观不谋而合,但是鲁迅翻译观的提出比韦努蒂早了半个多世纪,足以说明鲁迅译学思想与见识的先进性和现代性。

三、鲁迅译者惯习的二重性

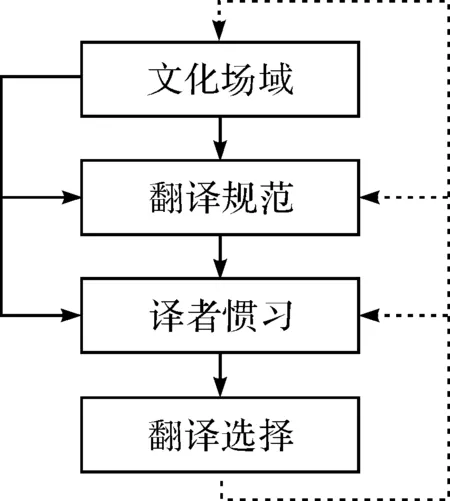

“规范”是共时角度下的概念,指特定历史时期的文化生产规则,是场域内所有成员行动的关键原则;而“惯习”则侧重历时角度下,行动者在社会语境中形成的性格倾向。西米奥尼指出惯习具有被结构性也具有结构性[6]1。惯习在社会语境中被塑造,但同时个体行动者的惯习对社会规范和语境具有反作用力[6]24,永远处于不断往复的被结构与结构的循环之中[6]23。图1归纳了惯习二重性中自上而下的被结构性(实线)和自下而上的结构性(虚线)的主要作用路径。

图1 惯习二重性的主要作用路径

由于鲁迅所处的时代十分特殊,他的翻译轨迹中体现的文化场域与译者惯习之间的相互影响显著,很好地体现了译者惯习的二重性。

(一)被结构性

被结构化意味着译者惯习体现的传统性。鲁迅遵循自己信奉的翻译传统,例如在译本选择时,会考虑翻译的难易和读者的接受度[8]137、文本是否有益[8]138,145,116等因素,甚至会邀请作者参与文本选择[8]52,在翻译时强调忠实于原文的直译,这些都是译界传统规范,也是鲁迅在整个翻译生涯中一直秉持的做法。

鲁迅的早期翻译深受晚清译介潮流影响,“是裹挟在晚清域外小说译介潮流中的摸索阶段”。[12]70。鲁迅早期受林纾模式影响,后来推崇严复,翻译策略和文风上受严复影响较大,偏爱文言文。例如《月界旅行》、《地底旅行》等早期译作,采用文言文和章回体,文字和风格上保守传统,民族意识和长衫气浓厚,与严复翻译《天演论》的做法相类。这些都体现出鲁迅翻译活动的传统性,即译者惯习在翻译规范和文化场域规约下的被结构性。

(二)结构性

图里的描述翻译学理论强调翻译规范对译者的操控,而西米奥尼的惯习理论侧重译者在创造和维护翻译规范中起到的作用[6]26。翻译规范是相对固定的,而惯习却一直在变化和进化;惯习一面被规范结构化,一面也发挥着强大的主观能动性,影响和改变翻译传统和规范。

晚清严林到新文化运动期间的文人政治言说意图明显,这一时期的西方人文著作的翻译本身就是革命性的、开创性的。翻译目的是全新的,这种翻译行为也是全新的,并没有可以参考和依循的固有模式,所以这一时期译者惯习的“结构性”特征更突出。作为当时文坛的急先锋,鲁迅意在借翻译干预社会生活,参与社会改造,因而他的翻译从出发点、文本选择到最后的译成品都体现出强烈的文化构建欲。[13]233-234

鲁迅翻译活动的反传统性十分鲜明。“鲁迅从初涉译界开始就在不断地探索和不懈地尝试,不停歇地自我否定,自我提升。”[14]130鲁迅的思想受传统和时代的共同影响、随着时代变化表现出明显的演变过程,并且带动当时文坛甚至全社会的变革。

从译事开端,鲁迅的视野不断拓展。1906年开始,周氏兄弟“提出了‘文以移情’的翻译理念,……也是在这个时期内,周氏兄弟开始关注俄国文学和弱小民族文学”。[12]76。自那以后,对俄国文学和弱小民族文学的关注一直贯彻在鲁迅的翻译活动中,为文坛注入新风,鲁迅孜孜不倦的译介使中国民众逐渐熟悉了俄国和欧洲弱小国家。从《域外小说集》到《现代小说译丛》,文集命名的变化也说明鲁迅的思想突破了传统的华夏中心主义,从民族主义上升到人类主义和世界主义。鲁迅认为大同世界的实现不是通过国家层面的交往能实现的,而需要各民族人民相互了解和友善相待,认同“人人都是人类的相待,不是国家的相待,才得永久和平,但非人人民众觉醒不可。”[8]47因此鲁迅意图在译介中建立平等的民族关系和国家关系,带来文化的沟通和融合。

鲁迅的翻译实践对现代中国语言、文学和思想的变革和发展所起到的作用绝不比他的文学创作小,甚或更大。翻译和创作是鲁迅启蒙民智,建设新文化的两件利器。鲁迅孜孜不倦地译介外国著作,并呕心沥血地培养、帮助和鼓励青年译者,他的努力为当时的中国带来了文学和思想的新鲜活力。鲁迅译介的异域作品可以按区域分为几大板块,最大的是俄苏文学,占59.5%,其次是日本文学,第三大板块是东欧国家文学,约占8.5%。[15]188鲁迅大量翻译俄国和苏联文学,使国民产生对俄罗斯的亲近感,“在几位最早、最为热烈地拥抱俄国文学、最为执著地译介俄苏文学翻译家中间,鲁迅占有极重要的地位。一定程度上说,中俄、中苏文化关系热始于鲁迅等少数几位译家世纪初别具只眼的大力译介”[15]185;国人对很多西方国家,尤其是东欧弱小国家如波兰、芬兰、匈牙利等国家的认知最初来自鲁迅译介的小说,鲁迅认为选取那些“在中国无人知晓的弱小国家作家与作品,尤其是中国读者对其整个国家、该国的整个文学文化一无所知的情境下,很有必要,也能取得事半功倍的效果”[15]186,鲁迅倡导的弱国翻译模式一直延续到建国后。鲁迅思想中的现代精神直接体现在翻译实践中,并影响了同时代的大批译者,尤其是青年译者;这些都说明鲁迅的译事对文化场域和翻译规范的改造和推动。

鲁迅的翻译同时深刻影响自身的文学创作。鲁迅的文学创作中可以看到他翻译过的外国作家的影子,例如果戈理与《狂人日记》,夏目漱石与《藤野先生》,望·蔼覃与《朝花夕拾》。翻译成为鲁迅创作的精神源泉之一,这也是译者惯习结构性的极佳注脚。

四、结 语

清末至五四运动期间,中国的历史背景、社会局势和意识形态复杂多变,动荡不安,汉语在这个历史阶段也正处于变革期。诸多因素使这一时期的翻译活动成为翻译研究的宝库,许多翻译现象、翻译问题值得研究者发掘探索。这段特殊时期,涉及特殊语言(变革期的汉语),由特殊人群(新文化运动时期的译者大多并非专职,很多是文人或作家等等兼任的),本着特殊目的进行的翻译活动,为翻译社会学研究提供了取之不尽的宝贵素材。

身为文化先锋的译者,译者惯习的结构性是发挥先知先觉的社会影响力的强大武器,推动社会革新与进步。歌德曾经说过,每一个翻译家都是他本民族里的一个先知,鲁迅先生恰恰就是这样一位民族先知,他的思想、风格和作品如同盏盏明灯,为中国社会、文化和语言的进步照亮前程。鲁迅的翻译作品卷帙繁多,翻译活动成果卓著,影响深远,对鲁迅翻译的研究与其翻译活动的重要性十分不相称,还有很多宝贵资源有待发掘。随着翻译研究的新技术、新手段的发展和应用,有望更完整清晰绘制出鲁迅翻译活动的个人轨迹以及译者惯习和社会场域之间产生的“被结构性”和“结构性”的双重相互作用,从而更全面地了解译者鲁迅,更深入地理解社会、文化与译者的互动关系。

[1] BOURDIEU P. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature[M]. New York: Columbia University Press,1993.

[2] BOURDIEU P. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field [M]. California: Stanford University Press,1996.

[3] 任文,徐寒.社区口译中的场域、惯习和资本:口译研究的社会学视角[J].中国翻译,2013(5):16-22.

[4] TOURY G. Descriptive Translation Studies and Beyond[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[5] 王运鸿.描写翻译研究之后[J].中国翻译,2014(3):17-24.

[6] SIMEONI D. The pivotal status of the translator’s habitus[J]. Target,1998,10(1):1-39.

[7] 顾钧.鲁迅翻译研究[M].福州:福建教育出版社,2009.

[8] 鲁迅.译文序跋集[M].北京:人民文学出版社,2006.

[9] 贺爱军.鲁迅翻译思想的文化解读[J].名作欣赏,2009(1):119-121.

[10] 鲁迅.鲁迅全集:第四卷[M].北京:人民文学出版社,2005.

[11] 鲁迅.鲁迅文集 [M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1995.

[12] 高传峰.论周氏兄弟的早期翻译[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2014(6):68-77.

[13] 吴岚.鲁迅翻译的社会学意义:从《小约翰》的新译本看鲁迅的“硬译”[J].社会科学家,2007(s2):233-234.

[14] 李寄.鲁迅传统汉语翻译文体论[M].上海:上海译文出版社,2008.

[15] 王友贵.鲁迅翻译对中国现代文学史、翻译文学史、中外关系的贡献[J].外国语言文学,2005(3):182-188.

AnalysisofLuXun’s“HardTranslation”andHisHabitus

CHENFu

(School of Foreign Languages, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Habitus is a core concept in translation sociology. The translator’s habitus is structured under the top-down influence of the social context and translation norms, but at the same time, the translator’s translation activity generates counter-acting force on social context and translation norms as the bottom-up structuring factor. Thus, translators are not just subject to the manipulation of translation norms. Meanwhile, they play an active role in maintaining and changing the translation norms. Dualism of habitus puts emphasis on the two-way interaction between norms and habitus. Before and after the May Fourth Movement, cultural field in China had a significant impact on cultural production. Lu Xun’s sense of subjectivity is distinctively strong, so the interaction between the internal and external factors in Lu Xun’s translation practice is evident. As a result, “hard translation”, the symbol of Lu Xun’s translation style, is an ideal case to effectively expound dualism of the translator’s habitus.

Lu Xun; “hard translation”; habitus; dualism

任中峰)

H315.9

A

1673- 3851 (2017) 06- 0505- 06

10.3969/j.issn.1673-3851.2017.12.004

2017-09-03 网络出版日期: 2017-12-01

国家社会科学基金项目(16CZX035);浙江理工大学研究生课程建设项目(YKC-Z17010);浙江理工大学研究生教育教学改革研究项目(YJG-Z17005)

陈 芙(1971-),女,安徽安庆人,副教授,硕士,主要从事翻译理论与实践、应用语言学方面的研究。