安徽推进供给侧结构性改革重点及其路径研究

许金菁

(中共安徽省委党校 经济学教研部,安徽 合肥 230022)

安徽推进供给侧结构性改革重点及其路径研究

许金菁

(中共安徽省委党校 经济学教研部,安徽 合肥 230022)

安徽要解决面临的一系列结构性问题,须按照十九大报告的要求——深化供给侧结构性改革。在推进供给侧结构性改革中,安徽应深刻认识在执行中央“三去一降一补”方针时存在的问题与不足,面对供给侧改革的重点任务,改革方向是产能过剩产业要去产能、房地产要去库存、企业杠杆率和成本要降低、软硬短板要补齐。最后从要素层面、产业层面和制度层面,探索安徽推进供给侧结构性改革的有效路径。

供给侧结构性改革,三去一降一补,科技创新

十八大以来,中央基于经济进入新常态的判断,出台了推进供给侧结构性改革等一系列重大举措,取得阶段性显著成效。党的十九大报告把深化供给侧结构性改革作为贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的首要任务,指出“必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强我国经济质量优势”。

安徽作为中部发展地区,经济发展虽然保持着长期向好的发展趋势,但由于面临一系列结构性矛盾和问题,如需求侧拉动效应显著递减、供给侧创新和高端供给不足、要素供给效率低,导致安徽经济下行的压力仍然较大,各种潜在风险的危害性不容低估。要解决这些问题,安徽供给侧结构性改革必须深入持续推进,首先应明确推进供给侧结构性改革的重点以及实现路径。

一、安徽推进供给侧结构性改革的重点

在推进供给侧结构性改革中,“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”是当前安徽面临的五大重点任务,安徽在这些方面取得了一些成效,但是也存在一些要解决问题。安徽只有全面完成“三去一降一补”任务,才能实现有效率、高质量的可持续发展。

1.去产能方面,继续推动钢铁、煤炭等行业化解过剩产能,防止已经化解的过剩产能死灰复燃。

2016年安徽省去产能任务全面完成。其中,煤炭行业过剩产能关闭了淮北矿业集团、淮南矿业集团和皖北煤电集团旗下共10对矿井,退出煤炭过剩产能967万吨。钢铁行业共压减生铁产能62万吨、粗钢产能110万吨(马钢集团压减生铁产能62万吨,粗钢产能77万吨;安徽益友金属制品有限公司压减粗钢产能28万吨;郎溪县华和钢构件材料厂压减粗钢产能5万吨)。

虽然提前实现了阶段性控减目标,但是对比苏浙沪等发达地区的产业结构,安徽重化工业的比重仍然较高,需要进一步控产能和去产能。此外,近期钢铁、煤炭价格有所上涨,但是市场供求关系仍是供大于求,钢铁、煤炭产能严重过剩的局面并没有发生根本性改变。安徽相关方面应高度关注,防止价格上涨使得已经化解的过剩产能死灰复燃,对去产能任务造成新的压力。在处置“僵尸企业”问题上,通过调研发现,我省有些地区地方政府对本地失去市场生存能力的企业仍然采用财政补贴、放松环境监管、提供廉价资源等形式进行保护,阻碍了过剩产能特别是落后产能的退出。对于这些非正常现象,就必须用行政命令强制推进,通过破产清算、兼并重组、债务重组等方式,实现市场出清。

2.去库存方面,坚持分类调控,因城因地施策,重点解决三四线城市房地产过多问题。

安徽省房地产市场库存虽处于高位,但去化周期总体好于全国平均。同一口径计算下,全省商品房、住宅去库存周期分别为5.3年和3.5年,而全国商品房、住宅去库存周期分别为6.2年和4.4年。2016年全省商品房销售面积9402万平方米,增长51%,商品房库存8229.7万平方米,比上年末减少1507.9万平方米,去化周期由19个月缩短至16个月。对于去库存,安徽省区域分化情况比较明显,存在着潜在的风险。一方面,省会合肥2016年房价连续上涨数月,房价涨幅排在全国前三,造成一房难求的局面。这是因为安徽省的公共资源不断向合肥集中,使得合肥拥有省内优秀的教育、医疗等资源,吸引了省内其他城市购房者涌入。另一方面,由于城市规模小且本身供应量过大,使得安徽省境内地级市的房地产市场去库存压力较大。亳州、宿州、阜阳商品房去化周期分别为5.2年、3.4年和5.2年,安庆去化周期为4.4年,芜湖、滁州等部分城市去化周期在7年至9年,多数县城房地产市场处于低迷状态。

3.去杠杆方面,在控制总杠杆率的前提下,把降低企业杠杆率作为重中之重。

从统计数据看,安徽的地方政府债务率明显低于全国平均水平86%。从安徽地方债务资金的投向结构来看,主要是用于公益性项目和基础设施建设。已支出的债务资金中,用于保障性住房、市政建设、土地收储、交通运输设施建设、环境保护等基础性公益性项目的支出占80%以上,所对应的资产为变现能力较强的实体性资产,属于优质资产。

从我国及国际数据来看,我国企业的杠杆率较高,非金融企业的杠杆率超过了160%,企业一年支付的利息就相当于我国全年GDP增长总量。因此,降低企业杠杆率作为重中之重。近年来,安徽通过开展市场化债转股、支持企业发行信用类债券、推进企业股权融资等措施来降低企业杠杆率,取得了积极成效。2016年,安徽省规模以上工业企业资产负债率为56.8%,比上年降低0.9个百分点,资产负债率下降明显。截至2017年4月末,全省境内首发上市企业98家,居中部第一位;全省新三板挂牌企业总数达到342家,居中部第三位;1-4月份,全省直接融资1946.1亿元,同比增长27.3%,居中部第一位。

4.降成本方面,要在降费、减税、降低要素成本上加大工作力度。

降成本是供给侧结构性改革的难点,成本负担重是工业企业、实体经济面临的突出问题。降成本的目的是通过降低企业税费负担、人工成本、用地成本、财务成本、物流成本、制度性交易成本,缓解企业成本上升的压力,增强企业竞争力。目前安徽省出台了一系列政策,减轻企业负担的各项举措大力实施和推进,降成本成效开始显现。2016年累计减轻企业负担约790.22亿元,其中全年减免税费702.4亿元,规模以上工业企业财务费用下降1.8%,电力直接交易394亿千瓦时,减少用电成本约31.4亿元。

但是对比全国水平和其他省份,安徽的企业成本还是较高,需要在降费、减税和降低要素成本上加大工作力度。从工业企业百元主营业务收入成本来看,该指标表明工业企业每产生100元营业收入就要花费的成本,2016年全国为85.85元,安徽省比全国高1.72元,达到了87.57元。在企业成本方面,目前我省企业融资综合成本普遍占融资额的10%以上;社保缴费基数为2620元,高于浙江201元;一般工商业电价比河南、江西分别高出11%和6%;社会物流总费用占GDP的比重为17.7%,相当于全国平均水平,与我省区位优势不相匹配。

5.补短板方面,既补硬短板也补软短板,既补发展短板也补制度短板。

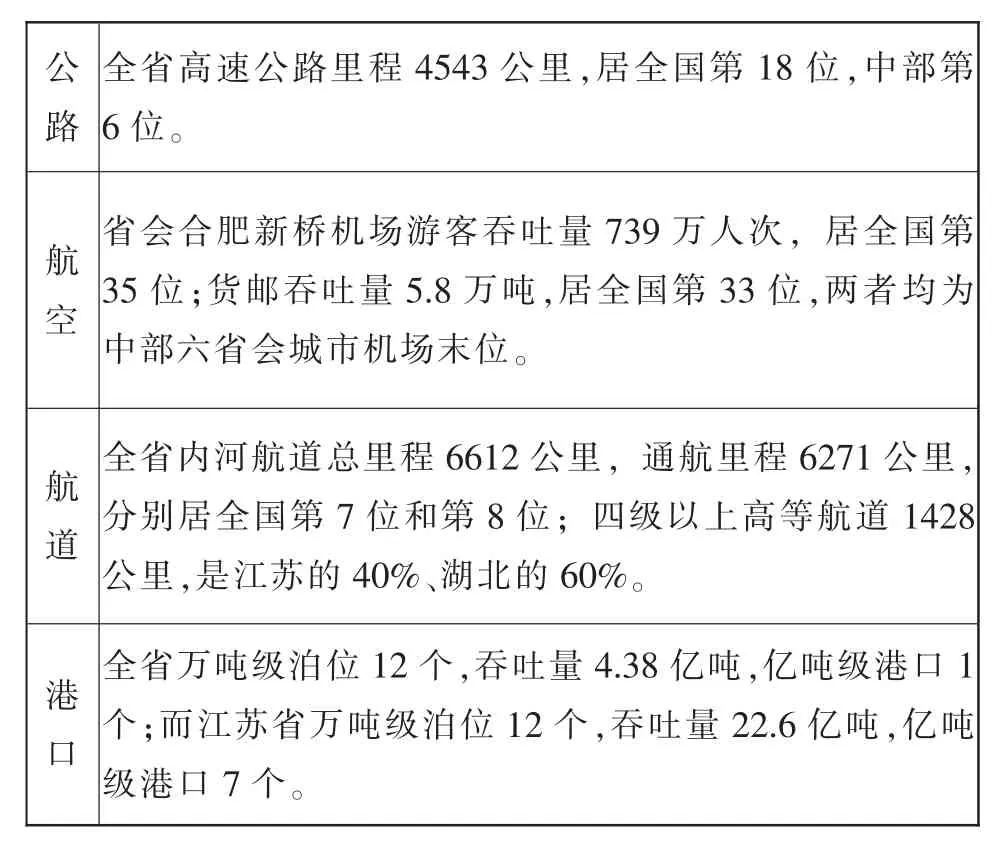

安徽补短板的任务主要是补齐在产业发展、人力资源以及基础设施等领域的短板。产业发展方面,2004年以来安徽服务业占比一直低于全国平均水平,2016年比全国平均水平低了10个百分点。人力资源方面,安徽人口素质偏低,大专及以上学历比重为13%,全国平均水平为16%,排在全国27位;高中及以上学历的比重安徽为31.4%,低于全国4.6个百分点;安徽人口的平均受教育年限为9.7年,全国是10.05年。基础设施方面,安徽需要尽快补齐交通基础设施的短板,见下表:

安徽2016年交通基础设施情况

二、安徽推进供给侧结构性改革的实践路径

供给侧包含三个层面的供给——要素层面、产业层面和制度层面,实现要素创新、产业升级和制度改革才是供给侧结构性改革的根本。安徽推进供给侧结构性改革也需从这三方面着手。

(一)要素层面——推进科技创新

在劳动、土地、资本、创新这四大供给侧要素中,创新是推进供给侧结构性改革的重要手段,也是引领发展的第一动力,其中科技创新是提升有效供给的根本途径。安徽进行供给侧结构性改革,必须大力实施创新驱动发展战略,推进以科技创新为核心的全面创新。首先要加强基础研究。安徽要抓住建设合肥综合性国家科学中心的机遇,着力提升战略基础研究和前沿技术创新水平,以合肥物质院和中科大的大科学装置群等科研院所和科研设施为基础,集聚高精尖人才,整合国内外科技资源,实现原创性成果重大突破。其次,强化企业创新主体地位和主导作用。长期以来,我国自上而下的科技资源配置方式使得创新的主体不是企业而是政府。从研发经费投入来看,大多来自政府,安徽有些企业虽然有自己的研发机构,但是自主性的创新投入意愿不强,创新投入带有获取政策倾斜和政府奖励的“目的性”。安徽可以用政策杠杆和经济杠杆吸引企业增加对科技创新的投入,比如建立政企联合创新基金;鼓励金融机构开发知识产权抵押、科技融资担保等相关产品和服务,拓宽企业科技创新的融资渠道。针对安徽企业关键技术缺乏有效供给的现状,建议用市场机制引导高校和科研院所的科技人员参与企业科技创新,充分调动他们参与企业创新的积极性,比如允许这些科技人员拥有企业股权和技术产权。第三,促进科技成果转化。创新是安徽最宝贵、最具优势的基因,但是要把这种优势转化为现实生产力。安徽一方面应健全成果市场化、产业化和运营商业模式,加强后续研发的技术跟进及增加资金投入,建立统筹技术研发、成果转化、产业孵化等科技资源的专门机构以及提供相关科技服务;另一方面,安徽应从科技成果转化的顶层设计着手,着力解决劳动成果价值决定、产权关系及收益分配等方面的问题,促进科技与产业的无缝对接。

(二)产业层面——提高产业整体素质

从安徽的产业结构来看,一方面,传统产业产能过剩,安徽省重工业特别是资源型重化工业占比较高,煤炭、钢铁、有色、石化等资源型重化工业总产值占工业的比重达29.1%,而这些资源型重化工业产能过剩严重,下行明显。另一方面,服务业发展滞后,服务业比重比全国平均水平低了10.6个百分点,并且在医疗、教育、环保、养老这些领域供给严重不足。因此安徽推进供给侧结构性改革,不断改善供给结构,需要从产业层面出发,把提高产业整体素质作为主攻方向,推动产业实现更高效率、更高质量、更可持续的发展。一是优化升级传统产业,促进全产业链整体跃升。安徽要加大投入支持传统产业技术改造,集中力量突破一批关键共性技术和基础零部件、工艺和材料;鼓励支持企业瞄准国际标准,全面提高工艺装备、产品技术、能效环保和本质安全水平。二是培育壮大战略性新兴产业,注重市场主导与政府引导相结合。安徽要在尊重市场主体的前提下,出台相关政策加强对各地区的引导,各地区也要发挥自身在资源、区位、产业等方面的优势,找准发展战略性新兴产业的重点,建设一批战略性新兴产业发展集聚区。安徽现有的24个战略性新兴产业集聚发展基地,要逐步形成合理的专业化分工体系和产业生态系统,推动产业链不断做大做强。三是加快发展现代服务业,促进制造与服务协同发展。安徽应以发展生产性服务业为突破口,依托工业集聚区,建设一批生产性服务业公共服务平台;积极发展服务型制造,引导和支持制造企业从主要提供产品向提供产品和服务转变。

(三)制度层面——深化体制机制改革

对供给侧结构性改革的认识,不能仅仅局限于调整产业结构,也不能简单等同于优化供给结构以实现与需求结构的对接,这些都属于供给侧结构性改革的重要内容。供给侧结构性改革的本质应是制度层面的改革,是针对带来结构性问题的制度性矛盾而进行的改革。因为政府没有确定什么是最优经济结构的能力,用行政手段进行资源配置具有很大的局限性,甚至带来不小的副作用。如在以行政指标去除剩余产能的过程中,往往不是优胜劣汰,而是低效的企业并没有去产能,有更高效率的企业却压缩了产能,这种现象用行政指标是难以解决的。安徽只有深化体制机制改革,使市场能在资源配置和再配置中起决定性的作用,才能通过价格机制和竞争机制达到优化经济结构、提升供给效率的目标。如在处置“僵尸企业”问题上,有些地方政府对落后企业进行扶持、帮助、保护,其背后的体制机制原因就是企业没有成为一个完全市场化的主体。因此,安徽必须尽快理清政府与市场的关系,减少政府对微观经济的直接干预,真正发挥市场对企业的淘汰作用。此外,中共中央和国务院发布了多方面关于全面深化改革的指导意见和实施方案,但一些要求尚未落到实处。安徽要推进供给侧结构性改革,必须杜绝形式主义,破除改革障碍,使得这些文件和方案真正落地见效,为我省供给效率的提高和资源有效配置提供坚实的制度基础。

[1]肖林.新供给经济学:供给侧结构性改革与持续增长 [M].上海:格致出版社,2006.

[2]腾泰,范必.供给侧改革[M].北京:东方出版社,2016.

[3]吴敬琏.供给侧结构性改革政府要有所为有所不为[J].中国经贸导刊,2016(6).

[4]陈奇斌.供给侧结构性改革中政府与市场[J].学术研究,2016(6).

[5]王晓芳、权飞过.供给侧结构性改革背景下的创新路径选择[J].上海经济研究,2016(3).

[6]冯志峰.供给侧结构性改革的理论逻辑与实践路径[J].经济问题,2016(2).

安徽省委党校系统重点课题(QS2017002)。

许金菁,中共安徽省委党校经济学教研部教师。

〔责任编辑:王星闽〕