苏区时期中共党员群体构成与人事嬗递

苏区时期中共党员群体构成与人事嬗递

刘魁敖洪

苏区时期,中国共产党对入党的标准和手续出台了严格规定,这无疑对党员群体整体素质的型塑产生了积极的效果,但基于战争环境,党组织在吸收新党员时并不是完全按规定进行的。中共成立时是以知识分子出身为主的政党,党在苏区极为强调无产阶级成份的重要性,然而,在农村革命的条件下,党的无产阶级化并不现实。乡村党员数量常伴随农村暴动胜败而起落,党员的叛党、脱党时有发生。中共亦由知识分子占多数的党转变为以农民占绝大多数的党。不过,各级指导机关多半还是知识分子占据,党组织的级别越低,知识分子所占的比例越少。

苏区时期;中国共产党;群体构成;人事嬗递

党员是构成政党的基石,党员的数量决定政党的规模和群众基础,党员的素质在很大程度上决定政党的水平。因此,政党一般都重视挑选、吸收和培训党员,并依靠党员开展活动,以实现该党的主张。目前学界对中共党员群体的研究,主要是集中在当代,有关苏区时期的党员群体研究并不多见。*相关研究有:王奇生认为,1927年至1932年,广东的中共地下党组织松弛涣散,支部有名无实,党员缺乏训练,入党、脱党甚为随便。地方主义和宗族性渗透于基层党组织中,加上经济困窘、交通不便和情报传递迟缓等原因,中共中央的指示难以及时地贯彻到党组织的末梢,以致基层党组织在白色恐怖下的生存和应变能力十分脆弱。王奇生:《党员、党组织与乡村社会:广东的中共地下党(1927-1932年)》,《近代史研究》2002年第5期,第1-44页;刘发国认为,总体上,中央苏区党员队伍的发展能严格按照党章规定,从严发展党员,决不降低标准,严格履行入党手续,加强党员的思想政治教育,从而保证了党员质量,在组织上体现了党的无产阶级先锋队性质。刘发国:《中央苏区党员发展的特点》,《传承》2009年第8期,第8-9页;何益忠认为,大革命失败后,中国共产党开始大规模“征收”党员,发展党员成为一场运动,试图通过简单的、粗放式的党员发展,壮大党的力量,迎接革命高潮,进而迅速获得中国革命的成功。何益忠:《论大革命失败后的中共党员发展》,《求索》2010年第7期,第245-247页。本文依据相关史料,试对苏区时期党员群体进行初步的探讨。

一、党员标准

党员标准就是党章对党员提出的条件和要求。1921年,中国共产党第一次全国代表大会通过的中国共产党纲领提出,党员标准主要由三个方面的内容构成。第一,申请入党的条件。党纲第四条规定,凡承认中国共产党党纲和政策,“并愿成为忠实的党员者,经党员一人介绍,不分性别,不分国籍,都可以”加入中共。但是,加入中共之前,必须与中国共产党“的纲领背道而驰的党派和集团断绝一切联系”。第二,党员的基本要求。“除为现行法律所迫或征得党的同意外,任何党员不得担任政府官员或国会议员,但士兵、警察、文职雇员不受此限”。第三,党员的义务。党处于秘密状态时,党员应对党的重要主张和党员身份保守秘密。*《中国共产党纲领》(1921年),中国革命博物馆编:《中国共产党党章汇编》,人民出版社1979年版,第1-4页。

1923年,中共三大通过中国共产党第一次修正章程,将入党的“门槛”提升了。党员入党时,必须有党龄超过半年以上的两名党员的介绍。经过党小组会议通过,地方委员会审查,区委员会批准,才可以成为中共的候补党员。候补期,劳动者一般为3个月,非劳动者一般为6个月。候补期间,候补党员只能参加小组会议,只有发言权和选举权,没有表决权。但是,候补党员的义务与正式党员一样,即严守党的秘密和纪律,按时缴纳党费等。*《中国共产党纲领》(1921年),《中国共产党党章汇编》,第10-14页。自愿退党者,必须经过市委员会或县委员会决定,收回退党者党证及其他重要文件,介绍人担保退党者严守党的一切秘密,否则,市委员会或县委员会“会采用适当手段对待之”。党员被开除党籍,须经过该党员隶属支部和省监察委员会决议,以及省委员会的批准,方能生效。省委未批准之前,停止被开除者在党内的一切权利和工作。同时,党的刊物刊登该党员被开除的理由。*《中国共产党第三次修正章程决案》(1927年6月1日),《中国共产党党章汇编》,第22-24页。1928年的中国共产党党章规定,党员有反党行为时,党的各级委员会有直接开除党员党籍的权力,不过,党员被开除党籍的决议,应通知被开除者所加入的下级党组织。*《中国共产党党章》(1928年7月),《中国共产党党章汇编》,第34-35页。

中共的组织在各个政党中应算是最严密的。此后数年,党员标准大体相差不大。苏区时期,入党资格的限制更严。入党的条件为忠实勇敢、阶级意识强、吃苦耐劳、经济背景低落等。而豪绅地主、有富农意识的分子、流氓分子、消极怠工和无活动能力的凑数分子等,被排除在外。吸收党员决不可凭借感情,“非经长期考查,如果对他的背景与历史不深刻的了解,绝对不能吸收到党里来”。*《中共福建省委第五次执委扩大会关于士兵工作决议草案》(1931年2月28日),中央档案馆等编:《福建革命历史文件汇集·省委文件(1931年-1934年)》,福建新华印刷厂1985年版,第106-107页。换言之,党组织的基础是建立在无产阶级和半无产阶级的贫农群众上,地主、富农分子“完全不能容许入党”。小资产阶级知识分子等非无产阶级入党,必须有严格的条件,即“真正于思想上和行动上”“脱离出了其本阶级的利益”,“坚决参加无产阶级领导的一切斗争,才能算是具有入党的条件”。*《关于党的发展问题决议案——中共苏区中央局通过》(1932年2月19日),中共江西省委党史研究室等编:《中央革命根据地历史资料文库·党的系统(3)》,江西人民出版社2011年版,第2046-2050页。因为,农民、兵士和知识分子等一旦信仰共产主义,服从无产阶级整体利益,为实现共产党的任务而斗争,就已经无产阶级化了。*《党员须知》(1933年),《中央革命根据地历史资料文库·党的系统(5)》,第3077-3079页。

党员的入党条件直接关乎党员的质量和党组织的力量。针对红军中出现的党员质量差和党组织松懈问题,1929年的“古田会议”决议规定,红军中党员入党的条件有5个:政治观念正确;忠实;有牺牲精神,能积极工作;没有发洋财的观念;不吃鸦片,不赌博。*《中国共产党红军第四军第九次代表大会决议案》(1929年12月于闽西古田会议),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第5册,中共中央党校出版社1990年版,第811-818页。凡希望入党的人员,一律经过候补期。至于候补期限,工农出身的红军为6个月以上,农民和手工业者为1年以上,其他党员干部、自由职业者等为2年以上。候补期间,候补党员可以出席党的会议,没有表决权。党组织认为必要时,可以禁止候补党员出席,但缴纳党费等义务与普通党员相同。过了候补期,经过介绍和审查手续之后,候补党员转为正式党员。正式党员享有一些权利,譬如,可以携带武器;“非会同一个地方党部委员会,不得逮捕党员;党员可为保释或领护照等的保证人”等。当然,正式党员也有一些特殊的义务,如接受党组织指派的任何工作;定时参与一些公益活动等。*彭学沛:《政党》,商务印刷馆1931年版,第62-65页。

可见,中共对各个时期党员的标准都出台了严格规定,对党员的入党资格是有所取舍的,这些规定无疑对党员群体的整体素质的型塑产生了积极的效果。同时,不可否认,在实际操作中也不尽如人意。一些地方“不经党的组织手续,可以随便拉人进党”。*《中共赣西南特区委西河分委通告(第一号)——改造西河党的组织实行总登记》(1931年5月27日),中央档案馆、江西省档案馆编:《江西革命历史文件汇集(1931年)》,中共江西省委办公厅印刷厂1988年版,第53-55页。有的地方,党组织中有不少是富农、士绅等,这些人员“觉得如果太无界限的与”农民来往,“未免太损‘绅士’们的架子了”。*《中央巡视员巡视福建情况报告》(1931年8月3日),《福建革命历史文件汇集·省委文件(1931年-1934年)》,第307页。

二、入党手续

1921年,《中国共产党纲领》规定,新党员入党手续是,被介绍人必须接受党组织考察,考察期限至少为2个月。考察期满后,经大多数党员同意,执行委员会批准后,方能成为正式党员。1923年,《中国共产党第一次修正章程》规定,党员入党前,须有两名正式党员介绍,党组织审查、批准后,始得成为候补党员,候补期为3至6个月。之后,考察合格,才能转为正式党员。1927年,中央政治局会议议决案规定,党员入党,须有一名正式党员介绍,经过支部干事会审查,支部会议通过,市委员会或县委员会批准后,才可以成为正式党员或候补党员。一般而言,工人、农民、店员、士兵等劳动者无候补期,知识分子、自由职业者等非劳动者的候补期为3个月。除青年军人外,凡年满18岁至20岁者,入党前,必须参加青年团。1928年,党员的入党手续规定得更细。入党前,工人须有正式党员1人介绍。农民、手工业者、知识分子以及各机关下级服务人员等,须有正式党员2人介绍。介绍人应对被介绍人负责,如有情况不实,介绍人应受党纪制裁,直至开除党籍。新党员转正前,党组织得委任新党员工作,借以考察。考察合格,党支部通过后,再由县委或区委批准,方能转正。各机关高级服务人员或脱离其他政党(如国民党等)而加入共产党的人员,要求更为严格,必须有党龄1年以上的党员3人介绍,省委或中央批准。少共团员入党时,由少共委员会介绍,亦须经过同样的手续。*《中国共产党第一次修正章程》(1923年),《中国共产党党章汇编》,第1-35页。

显而易见,严格履行入党手续,是中共确保党员质量的重要措施。大革命至土地革命初期,各地党组织都处于半公开或秘密状态。党员的入党手续大多是按照党章规定办理,秘密进行的。入党时,一般不填写入党志愿书,只由组织登记。特殊情形下,暴动区域内举行入党宣誓典礼(对外宣称“入校式”或“入学式”)。有时介绍党员并未经过正式合法的手续,反而借助绿林组织的方式,“照洪家刊香盟誓的办法举行”。*《滕代远关于湘鄂武装起义工作等问题向中共湖南省委的报告》(1929年1月12日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会:《土地革命战争时期各地武装起义·综合册》,解放军出版社2001年版,第641-642页。

苏区时期,随着苏维埃政权的稳固和革命力量的壮大,新党员的入党手续逐步走上正轨。首先,介绍人要审查被介绍人是否符合条件。介绍入党后,党组织将派人与新党员谈话,考察是否具备入党条件。佃农、雇农、手工工人须有1名正式党员介绍,没有候补期。小知识分子等入党,须由3名在苏区有斗争历史的正式党员介绍。候补期内,党组织观察预备党员的思想言论和工作表现是否符合正式党员的资格,若表现不好,预备党员的候补期将延长,或被开除党籍。候补期限因新党员的成分而不同,主要分为四类:产业工人、雇农、手工工人入党没有候补期;贫农入党候补期为2个月;独立劳动者(即做手艺的)、中农以及知识分子和自由职业者入党的候补期为6个月;不属于前三类的社会出身者,入党候补期需要延长1年或2年。党员在候补期间称为候补党员,候补期满,候补党员才能转为正式党员。具体程序是:首先,候补党员自己向支委会提交声明书,请求转正,或者支委会先提出候补党员名单。其次,支委会讨论后,再由党员支部大会通过,候补党员转为正式党员。如认为不能通过,候补党员的候补期将延长,直至开除党籍。*《中共苏区中央局通告第十二号——几个组织问题》(1931年2月20日),《中央革命根据地历史资料文库·党的系统(2)》,第1445-1447页。实行候补期,其目的是使群众认识到党组织与群众组织的不同,“加入共产党绝不是随随便便的事”,*《组织问题决议案》(1930年9月28日),《中共中央文件选集》第6册,中共中央党校出版社1989年版,第326页。而是有责任和异常光荣的一件事。

中共中央认为,“自首是政治的叛变”。党员自首现象,如果任其发展,“有根本消灭党的可能”。因此,党的纪律“绝不容许一个自首的党员无条件的回党,这是党的政治生命的所在”。凡自首且有叛变行为的党员,党组织给以惩罚。仅自首而无叛变行为者,党组织可考察其在群众组织中的表现,但不允许其马上“回党”。已经恢复党籍的党员,一律留党察看半年,半年之中,不分配党的重要工作。察看期间,工作表现“有决心于革命,积极勇敢忠实的”分子,可以再次加入组织。*《中央关于鄂西党目前的政治任务及其工作决议案》(1929年8月24日),《中共中央文件选集》第5册,第432-433页。

无论是苏区地方党组织,还是红军部队中的党组织,能够严格按照党章规定、履行入党手续和坚持入党条件的党员,不论其阶级出身如何,其觉悟都是比较高的。绝大多数人入党后,都经受了革命的严峻考验,成为党、苏维埃政府以及红军的领导骨干。不过,党组织的发展亦时有不严密乃至松懈的现象。党员入党“不以贫苦工农为主要对象,一般多以感情结合,拉夫式和平发展,不经过介绍手续”,候补期也未认真执行。以至地主、富农,甚至豪绅混迹党内,占据领导地位,*《中共中央关于改造党的组织问题给四川省委的指示》(1930年6月1日),中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(1921-1949)》第7册,中央文献出版社2011年版,第244-246页。时常表现公开的或秘密的反革命的作用。因此,党的上层组织部门要求,支部有必要做党员登记工作,注意入党的手续,在斗争中淘汰不良分子,防止党员入党时的私人感情作用和“拉夫式”的介绍党员的办法。*《中共赣西南特委组织部关于赣西南组织工作报告》(1930年9月),中共江西省委党史研究室等编:《东固·赣西南革命根据地史料选编》第2册,中央文献出版社2007年版,第556-557页。

1932年2月11日,中央局会议通过决议,对党章中的入党手续作了若干补充规定,接收入党的情况分为四类。第一类是,产业工人、手工业工人和雇农入党,须有2个月以上党龄的党员1人介绍,无候补期。贫农入党,须有4个月以上党龄的党员2人介绍,候补期3个月。候补期满,地方上,由区委批准,红军中,由党总支委批准。第二类是,中农与独立劳动者入党,须有8个月以上党龄的党员2人介绍,候补期半年。知识分子、国民党投诚连排长入党,须有1年以上党龄的党员3人介绍,候补期10个月。候补期满,地方上,由县委批准,红军中,由师党务委员会或军团党务委员会批准。第三类是,国民党投诚团营长入党,候补期为1年半,地方上,由省委批准,红军中,由总政治部批准。国民党投诚旅长以上官长入党,候补期更长,为2年至3年,均须经中共中央或中央局批准。脱离国民党籍而加入共产党者,须有2年以上党龄的党员3人介绍,候补期2年。地方上报省委批准,红军中报总政治部批准。第四类是,在国民党各级政治、军事机关担任高级职务的人员加入共产党者,须有5年以上党龄的党员3人介绍,候补期为3年,地方上与红军中均报中共中央或中央局批准。*《中央局关于苏区新党员入党手续的决议》(1932年2月11日),《中央革命根据地历史资料文库·党的系统(3)》,第2032-2033页。

可以认为,大革命时期,新党员的入党手续的具体办法适合于秘密环境,这在很大程度上保护了党,使党不受政治上动摇分子的危害。同理,没有老党员作保证,没有经过党的事业的考验,事实上,新党员也是不能转正的。苏维埃区域内,党组织是公开的,情况发生了变化。为了健全党的组织,防止地主、富农等“投机分子”混入党内,入党手续就有更严密规定的必要。预备期便是对新党员进行个人品质考察和教育的重要一环,从而使非无产阶级分子入党更困难了。

三、党员成份

中国共产党人认为,无产阶级是社会主义革命的领导者和基本动力。因此,自建党起,无产阶级不仅是党的社会基础,也是发展与巩固党组织的基础。早在1922年,《中国共产党加入第三国际决议案》就规定,共产党应该定期举行党员登记,以便不断清除那些难免混入党内的小资产阶级分子。事实上,五卅运动以前,党的成分以小资产阶级知识分子为主,那时党还很弱小,党组织带有家长制的习气。五卅运动以后,党组织发展很快。1926年12月,根据中央局报告统计,广东区各级党部中的党员成份比例,工人42.68%、农民30.14%、知识分子及其他27.4%;北方区,工人63.7%、农民2.4%、知识分子及其他33.8%;上海区,工人84.32%、知识分子及其他15.3%;湖南区,工人46.9%、农民14.4%、知识分子11.75%。*《中央局报告(十、十一月份)》(1926年12月5日),《中共中央文件选集》第2册,中共中央党校出版社1989年版,第502-504页。总体来看,工人占大多数,知识分子次之,最少的是农民。

中国人口的大部分是农民,农民中的多数是贫农和无地的农民,而不是地主和一般农民。“如果没有无产阶级和小农的联盟,就会发生小地主反对无产阶级的危险。小资产阶级甚至可能与小地主联合起来”,“没有农民,无产阶级就要失去活动能力”。因此,中共四大已注意到了农民问题,并通过了关于农民问题的决议。此后,农民运动如火如荼。1927年3月统计,党的成份,工人占53.8%,农民占18.7%,知识分子占19.1%,军人占3.1%,中小商人占0.5%,其他成分占4.2%。*《陈独秀在中国共产党第五次全国代表大会上的报告》(1927年4月29日),中共中央党史研究室第一研究部编:《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第5卷,北京图书馆出版社1998年版,第360页。

中共五大提出,应继续把农民吸收到党内来,农民成份在党内应占30%左右。然而,大革命时期,有些地方的党组织尚在草创阶段,工农成份太少,党员成份以知识分子为主,知识分子又多无职业,党组织成为“流离的知识分子的团体”。中共认为,在这种党员成份上,不可能建立一个好的党的基础。为了健全党的组织,改善党的质量,必须无条件地吸收工农分子入党。

大革命失败后,为了夺取政权,党组织在各地发动武装暴动。但因“领袖分子之损失或不积极而临阵脱逃”,致使许多暴动不能发挥作用。一般党员,尤其是许多知识分子,白色恐怖一来,更表现出畏缩、投机,甚至反革命的倾向。城市支部大部分溃散,党的发展由城市转向乡村,由大企业转向小工厂和手工业。中共中央认为,必须改造各级党部,改造的办法是坚决的“洗刷怯懦投机分子”,尽量吸收在暴动中表现积极勇敢的工农分子入党。党的组织必须在各种斗争中去发展,而不应只是呆板地进行,因为只有斗争,才更易认识谁是积极勇敢分子,谁是有阶级觉悟者,才能吸收大批的革命工农分子,提拔工农分子参加各级领导机关。知识分子仅能“派做技术工作”。*《中共江西省委关于赣南工农运动和宣传组织等问题给中共赣南特委的指示》(1927年12月25日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会:《土地革命战争时期各地武装起义·江西地区》,解放军出版社1997年版,第185-186页。无论如何,这一点要坚决的执行,否则,暴动终归无望。

依照中共中央关于组织问题的指示,党员成分必须尽可能地吸收工农分子,淘汰知识分子。1927年12月,九江、鄱阳、永修、吉安、万安、临川、赣州等地党组织逐渐恢复。据江西省委统计,全省党员总数在2300-2500人之间,80%的党员成分是农民。对此,中共中央并不满意,认为单纯的农民斗争,即使胜利,也不能建立一个真正的工农苏维埃政权。*《江西工作计划》(1927年12月13日),《中央革命根据地历史资料文库·党的系统(1)》,第122-123页。没有先进革命分子的农村党组织,割据区域内的一切政权、军事与财政问题均不能得到解决,且有受农民意识支配的危险。党组织的发展必须普遍,更须注意阶级成分,工人、雇农、佃农、手工业者及兵士应占据党员的主体。

武汉政变后,中共由半公开的组织转为地下党的秘密组织,党在组织上遂起了很大的变动。党员自首与叛变革命的现象在党内一再发生。工人成分在党组织中并不占大多数,也没有成为党的基本力量。农民党员数量虽多,但乡村中党的组织不严密,在党内一向不起组织上的作用,终究限于乡村一隅,影响有限。因此,党的各级指导机关的干部分子,仍多是非无产阶级化的知识分子。他们多与群众隔离,不能反映群众的斗争意识,党组织没有稳固的无产阶级基础。*《中央通告第二十一号——关于党员自首与叛变》(1928年12月4日),《建党以来重要文献选编(1921-1949)》第5册,第789-791页。

南昌起义失败后,江西党的组织大部“崩溃”,党员人数急剧减少。不过,在暴动区域内,中共公开征集新党员,实行抗粮、抗税、抗债、抗租,没收豪绅地主的财产,改组并扩大农协组织,焚烧债务契约,征收富农及商业资产阶级的钱谷。士兵为得政权,农民为得土地,党员人数迅速膨胀。1928年1月,江西全省党员大约4000人,其中,农民占90%以上,工人8%,其他成分为2%。各级指导机关的负责人,“形式上工农占半数,但实际以农民为最多”。*《中共江西省委王××同志关于江西组织的谈话》(1928年2月18日),《江西革命历史文件汇集(1927年-1928年)》,中共江西省委办公厅印刷厂1986年版,第187-191页。党组织仍然缺乏无产阶级的基础,党内的小资产阶级意识和农民意识不可避免。引进工农分子入党是改造党组织的重要方法,但许多党部执行起来,只是机械地找些工人分子进来,结果,党的指导机关还是由知识分子包办。

苏维埃区域内,党员数量已有了很大的发展,党的指导机关也逐渐增加了工人成分,但进展很慢,许多县份的党组织中的工人成分占极少数。工人支部有很多是失业工人,与群众隔离,靠党生活。农民成分在党内所占的比例又过大。这样的党组织显然不具有无产阶级的基础。中共中央认为,只有创造党的无产阶级基础,把党的基础建立在手工业工人、苦力和贫农的成分上,才能保障党的布尔什维克化。同时,也应认识到,党的基础不健全不能完全归咎于党员成分,即使像上海这样的大城市,各级党部也一样不健全。对于党组织中的一些非无产阶级积极分子,党不仅不要拒绝他们,而且应坚决地引进他们到党的指导机关学习和工作。简而言之,党既要创造新的组织基础,又要对旧的党组织的基础进行改造。“不能幻想单靠拿旧的基础来整理一下,就可以成为无产阶级化的党”。*《中央通告第七号——关于党的组织——创造无产阶级的党和其主要路线》(1928年10月17日),《中共中央文件选集》第4册,中共中央党校出版社1989年版,第639-645页。

值得一提的是,普通党员与干部的成分有很大的不同,党组织的级别越低,知识分子所占的比例越少。根据1929年6月江西省委的报告,江西全省党员共9000余人,工人占5%,佃农占20%,雇农及农村手工业者占20%,半自耕农占45%,自耕农占10%,其他占17%。全省区委总数约90个,支部总数约500个,工人支部(包括产业支部和城市手工业支部)约30个,农村支部约370个,知识分子、商人、店员及其他自由职业者的混合支部约50个,士兵及团丁支部约50个。全省中级干部分子约200人,知识分子占60%,工农占40%。*《江西省组织状况统计表》(1929年6月6日),《江西革命历史文件汇集(1929年)》(1),中共江西省委办公厅印刷厂1987年版,第235-238页。

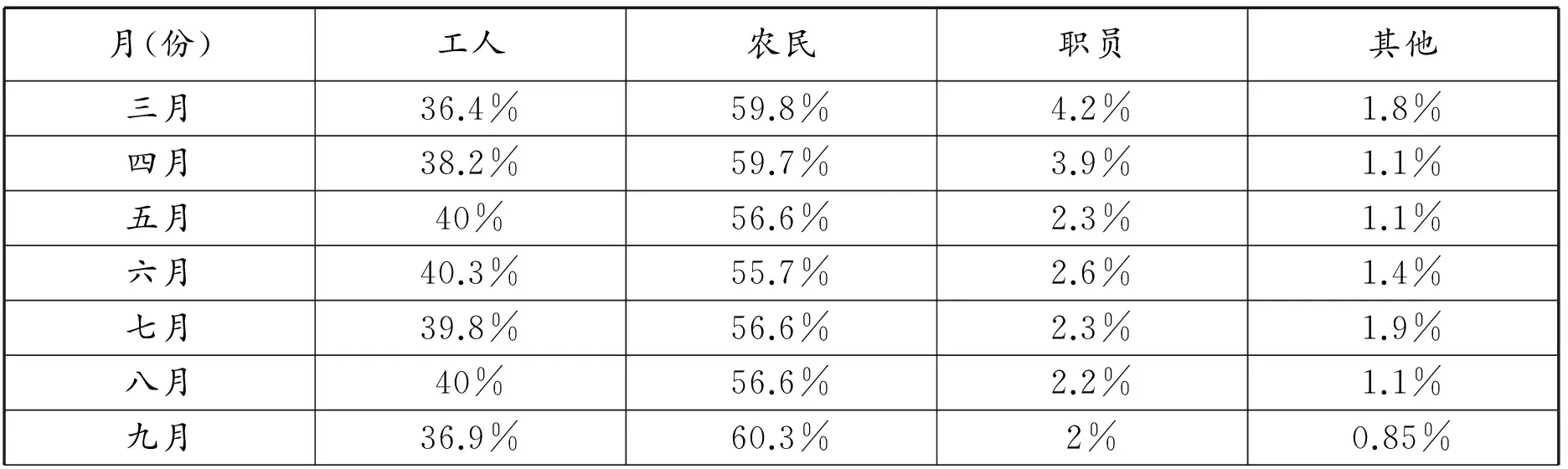

至于红军中的党组织概况,截止1929年5月,红军第四军一、二、三纵队及军部直属部队党员总数1330(笔者注:原文为1329,可能有误)人。工人311人,农民626人,小商人106人,学生192人,其他95人。分别占党员总数的23.4%、47.1%、8%、14.4%、7.1%。*《红军第四军前委书记毛泽东给中央的报告》(1929年6月1日),《中共中央文件选集》第5册,第681-687页。再如,1933年12月,红三军团第六师政治部主任欧阳钦指出,无论红军中的哪一支部队,都有党的支部组织。1933年3月至9月,红军中的党团员成分的具体情况如下:

表1 红军中党团员成分统计(1933年)

资料来源:《红军在组织上的巩固》(1933年12月15日),中共江西省委党史研究室等编:《中央革命根据地历史资料文库·军事系统(12)》,江西人民出版社2015年版,第3018页。

由上可知,红军中的党团员成分,以工人和农民占绝对多数,职员与其他成分所占的比例很小。因长期战争,红军各级军官和政治工作人员等损失太多,党员中的知识分子明显缺乏。产业工人“主要来自广州,以及一度被占领的城市”,如吉安、赣州和长沙等地。*[德]奥托·布劳恩著,李逵六等译:《中国纪事 1932-1939》,现代史料编刊社1980年版,第18页。

江西地方党组织的基础是建筑在农民上面,工人成分较少,而产业工人更少,各级指导机关多半还是知识分子占据。农民党员的文化程度太低,其封建宗法思想和地域观念特别浓厚。各区委过去由知识分子担任书记,往往造成书记专政。党组织进行“洗刷”后,工农担任书记、委员,知识分子担任秘书,于是,又出现了参谋式的秘书现象。有的地方,书记成了“秘书的勤务兵,开起会来,区书在外放哨”。*《中共德安县委关于第一次扩大会议情况给中共江西省委的报告》(1929年7月27日),《土地革命战争时期各地武装起义·江西地区》,第376-381页。

在中共看来,工人是党组织成员的最佳人选。然而,苏区的工业不发达,工人太少。发展党的组织,对产业工人开门,是非常难办的事情。农民数量虽多,但是散漫的,没有组织性,能力又有限。许多地方党部的党权大半“落在”小资产阶级的知识分子或富农分子手里,发生个人主义的英雄思想、争领导权以及无谓的意气之争等怪现象。特别是在斗争深入的时候,不愿意提出抗租、抗债的口号,不是引导农村斗争走向合法请愿,就是“提出保护革命者家族财产的口号”。“如果这种成分继续长期的保留在党内,尤其是在指导机关之内,只能使党腐化和堕落”。因此,党应在斗争中坚决地将富农、地主等成分从党组织中肃清,并坚决地排斥富农、小地主等入党。*《中央给江西省委的指示信》(1929年11月13日),《中央革命根据地历史资料文库·党的系统(1)》,第673页。

1930年,在李立三为代表的“左”倾冒险主义错误思想指导下,李立三等制订了以武汉为中心的全国中心城市武装起义和集中全国红军攻打中心城市的计划。为了扩大党的无产阶级基础,准备武装夺取政权,党在斗争中大批吸收工人中的积极分子、雇农、手工业者入党,没有严格的限制或候补期。是年8月,江西、广东、湖北、福建等省的党员数量迅速增加,达到94283人,其中,农民成分约占全党的77%。9月,工人党员占全党的11.6%(不计南洋)。两相比较,党内的工人成分很少,尤其是产业工人发展得慢。*《在中共六届三中全会上的组织报告》(1930年9月27日),《建党以来重要文献选编(1921-1949)》第7册,第439-443页。

显然,在苏区的乡村社会,发展党员时很难做到以纯粹的无产阶级为唯一对象。以1930年7月的闽西各县为例,党员总数在1万左右,农民党员占大多数,其中雇农非常少,妇女的人数亦极微小。工人成分在党内也不多,工人比例最少的是平和县,全县工人总数约占该县党员总数的5%。*《中共闽西党第二次代表大会日刊》(1930年7月8日至20日),江西省档案馆、中共江西省委党校党史教研室选编:《中央革命根据地史料选编》上,江西人民出版社1982年版,第317-321页。农民成分在党内占多数时,农民意识、机会主义、盲动主义、享乐主义、保守观念、地方主义、极端民主化等不正确的倾向容易影响党组织。许多农民党员一提拔,以为比群众高人一等,“就大摆起来,日渐腐化”。同时,骨子里的洋财观念又很浓厚。在打土豪、没收“逆产”的过程中,“许多很好的东西自己不分平均”。“穿的要漂亮,吃的要很好,好多戴金戒指,甚至戴上二、三个,原有积极分子变成不努力”。*《中共赣西南特委组织部关于赣西南组织工作报告》(1930年9月),《东固·赣西南革命根据地史料选编》第2册,第551-555页。反之,如果党的各级指导机关由知识分子、富农等担任重要职务,那么,党的指导机关就不能代表无产阶级的利益。知识分子、富农等非无产阶级成分的党员不但阻碍了党和土地革命的发展,而且逐渐官僚化、政客化和豪绅化,“一点斗争性也没有”。*《赣北工作报告》(1930年3月-7月初),《土地革命战争时期各地武装起义·江西地区》,第506-509页。

就赣西南苏区而言,党组织的发展大体有两种途径,一种是依赖红军的军事力量发展,红军初来之时,不了解地方情形,出来接洽的多属小地主、富农出身的知识分子,他们很容易混入党组织。另一种是“秘密时代和平发展”,这种途径同样没有经过斗争,这些地主、富农的知识分子必然利用亲戚朋友等关系,引进来的党员“当然只是他们气味相投的同类”。为了保障苏区土地革命的胜利,建立贫农、雇农在农村中的领导权,中共中央一再强调,无条件地开除富农及一切富农路线的人出党。要大批吸收手工业工人、雇农以及贫农中最积极的斗争分子入党,从而增加党内新的成分。这是因为,雇农“是城市无产阶级在农村中的兄弟,是土地革命中的先锋队”,贫农“是党和无产阶级在农村中的支柱,彻底进行土地革命的积极拥护者”,中农是“农村中最大的基本的队伍,是无产阶级可靠的同盟者”,富农“大半是半封建的阶层,是敌视土地革命彻底进行的力量”,地主是土地革命与苏维埃政权的“凶恶的敌人”。党的正确策略是依靠雇农(农村中的无产阶级)与贫农(农村中的半无产阶级),与中农结成联盟。消灭地主阶级的残余势力,打击富农,削弱富农经济上的实力。*《苏区中央局关于查田运动的决议》(1933年6月2日),《中共中央文件选集》第9册,中共中央党校出版社1991年版,第206-208页。

根据1932年9月江西胜利县委的工作报告,该县共有党员4007人(包括妇女431人),其中雇农381人,工人292人,沿门卖工99人,苦力34人,店员2人,贫农3030人,中农147人,小商人14人,知识分子5人,自由职业者3人,各成分分别占党员总数的9.5%、7.3%、2.5%、0.8%、0.05%、75.6%、3.7%、0.3%、0.12%、0.07%。雇农、工人、苦力、贫农合计比例高达93.2%。*《中共胜利县委八月份工作报告大纲》(1932年9月9日),《江西革命历史文件汇集(1932年)》(2),中共江西省委办公厅印刷厂1992年版,第29-31页。可以说,苏区在党的成分的改进上是有相当成绩的。虽然,有些群众不愿加入共产党,避免加入共产党而去当红军。一些地方,妇女反而成为入党的多数。甚至有些党员,听说党员应带头加入红军,“他宁肯出党”。此外,肃反也使群众不敢加入党,以及参加政权组织和群众组织中的工作。从上面数据中,我们可以发现,知识分子等成分的党员数量特别少。1933年5月,苏区中央局指出,不少党部把非无产阶级或非半无产阶级当作阶级异己分子看待,认为只有真正的无产阶级才能加入共产党,无疑是错误的。这种错误认识,不仅使积极革命但社会成分不好的党员感觉没有出路,另一方面,还给了党内的真正的阶级异己分子以口舌,地主、富农等隐藏得更深。尤其是苏区还不能及时造就工人阶级的知识分子的时候,吸收革命的知识分子入党,对于无产阶级的事业,有很大的意义。因此,必须纠正不从政治上检查,只简单地凭成分来乱洗刷党员,“吃知识分子的‘左’的错误”。

毛泽东曾指出,中国是一个“两头小,中间大”的社会。即中国的大地主、大资产阶级、民族资产阶级和工人阶级人数少,政治上却强,工人阶级和大资产阶级都有自己的政党。中国农民阶级和城市小资产阶级人数多,政治上却弱,农民阶级和小资产阶级都没有自己的政党,只能由别的阶级来领导。大革命失败后,党的工作重心由城市转向农村,党员的成分由小资产阶级知识分子、工人阶级占大多数转变为农民阶级占大多数。一个政党是否是无产阶级的政党,不能仅仅看党员中工人成分的多寡,否则,就容易犯“左”倾关门主义错误,将许多立志于为共产主义事业奋斗的先进分子拒之于党组织之外。

四、党员数量

根据中共中央执行委员会书记陈独秀给共产国际的报告,1921年,全国只有50余名共产党员。1922年,党员人数发展到195名,其中女子4人,工人21人。在195名当中,除在国外23名(包括俄国8人,日本4人,法国2人,德国8人,美国1人)外,国内的共产党员共有172名,其中上海50人,长沙30人,广东32人,湖北20人,北京20人,山东9人,郑州8人,四川3人。*《中共中央执行委员会书记陈独秀给共产国际的报告》(1922年6月30日),《中共中央文件选集》第1册,中共中央党校出版社1989年版,第47页。从这一系列的数据可以看出,党员人数不仅少,而且分布非常分散,仅在上海和广州等大中城市集中了较多的党员。发展党员的速度之所以如此缓慢,原因之一是,党的创建时期入党条件比较苛刻,“以为一个人必须身家性命都不要才可以做同志”,另一方面,入党者在如此苛刻的条件下,“以为非放下犁头不能做同志,往往不敢加入”。*《对于广东农民运动议决案》(1926年10月),《中共中央文件选集》第2册,第242-245页。但是,如此少的党员,已远远不能满足党开展群众工作的需要。

“五卅”运动以后,党员人数发展迅速,到1926年7月,全党人数为11257人,其中湘区1686人,北方区1700人,粤区4200人,沪区2241人,豫陕区305人,鄂区428人,鲁地方500,赣地方105人,川地方42人,安徽27人,福建23人。*《中央局报告(九月份)》(1926年9月20日),《中共中央文件选集》第2册,第352-356页。这时,农民党员的数量不大,党员数量扩大,主要是靠吸收工人分子。但是,共产国际执行委员会政治书记处认为,1万几千名党员对于一个有4.5亿人口的国家来说,党员总量明显偏少。因此,中国共产党“需要鼓足干劲,利用每个机会来继续进行最强有力的、不停顿的发展工作”。发展新党员的工作应首先在工人群众中开展,尤其需要注意大的企业和工会,特别是兵工厂、铁路、港口、电报局、电厂、军队等部门。*《共产国际执行委员会政治书记处<关于中国共产党的组织任务>的决议》(1927年1月19日),《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第4卷,北京图书馆出版社1998年版,第76-77页。是年12月,仅仅过了5个月,全国党员数量飙升至18526人(军队中的党员1500人,妇女1992人),这还不涵盖因交通不便等原因而没有统计的数据。毋庸置疑,广东的党员人数高居榜首,湖南的党员人数也紧随其后,这说明,党员人数的增幅与北伐战争有很紧密的联系。面对如此大好形势,一些党员满怀信心地相信,再过几个月,即1927年的春天,党员人数将达到4万人以上。*《中央局报告(十、十一月份)》(1926年12月5日),《中共中央文件选集》第2册,第502-504、515-517页。

事实上,1927年4月,党员人数攀升到57967,比预期的数字还要大。各地党员人数,具体为:湖南13000人,湖北13000人,江苏(包括上海)13000人,广东9027人,北方地区3109人,江西3000人,陕甘388人,山东1925人,福建168人,满洲(包括沈阳)380人,北满137人,安徽233人,四川200人。*《陈独秀在中国共产党第五次全国代表大会上的报告》(1927年4月29日),《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第5卷,第360页。资料中显示:总人数与各省人数之和不符。从1925年1月第四次全国代表大会到1927年4月至5月,短短数年间,中共在发展党员方面取得了巨大的成就,党员人数从900余名增至5万余名。此外,还有280余万工人和900余万农民被组织起来。毫不夸张地说,中共已经从一个知识分子团体成为了一个群众的党。*《政治形势与党的任务议决案》(1927年5月),中央档案馆编:《中国共产党第二次至第六次全国代表大会文件汇编》,人民出版社1981年版,第144页。不过,短时期内,党员数量如此激增,也意味着党组织内不全是产业工人、进步农民和革命的知识分子。大革命失败后,党员的数量急剧减少,从5万余名党员减至1万余名。*《最近组织问题的重要任务议决案》(1927年11月14日),《中共中央文件选集》第3册,中共中央党校出版社1989年版,第476-477页。

显然,一般党员顾虑自身的党员身份,不愿“到群众中去,一去就有危险”。如此一来,党与群众的关系便隔绝了。如赣西南的党组织,“自遭摧残以来”,“竟寥寥无几了”。*《江西工作近况——综合性报告》(1928年7月8日),《中央革命根据地史料选编》上,第5-8页。党与群众组织经过白色恐怖的严重打击之后,还未补救和健全起来。中共中央认为,党员数量的缺乏是党组织面临的严重问题,这是历次暴动屡次失败的原因之一。

当南昌起义部队向南撤退时,共产国际计划在广州发动暴动,配合南昌暴动部队占领广州,在广州建立苏维埃政权。起义失败后,国民政府大肆搜捕暴动人员,许多工人受害。除上海、香港等地外,其他重要城市党组织,“有的仅具形式,有的连形式都不存在”。与国统区不同,苏区内党组织的发展与红军武装力量的发展可谓如影随形。乡村党组织常伴随农村暴动胜败而起落,有时一县可发展成千上万党员,有时一个也没有。

在赤色环境之下,斗争形势有了很大的转变,中共占据主导地位,发展党的组织非常容易。一般而言,群众也非常愿意入党。党员数量发展如此迅速,其中很大一部分是农民党员。然而,农民党员政治水平太低,又缺乏组织性,党的领导力自然就削弱了。中共认为,在农村中发展党组织,须择取最勇敢、最积极的优秀分子,不应无条件地吸收农民入党。况且,苏区仍处于国民政府的包围之中,党内也或多或少存在着一些地主、富农分子,党内的非无产阶级意识表现浓厚,如保守观念、苟安心理、地方主义等,这些都会影响党的各项政策的贯彻。为此,要大量吸引工人、雇农等无产阶级入党,提拔工人干部和雇农干部到党的指导机关。同时,将党内的一切腐化投机和动摇分子开除出党的各级指导机关,从而加强党的无产阶级基础。

六届二中全会以后,党组织取得了显著的进步,特别是在苏区。城市党员人数日有增加,农村党员也没有像以前那样增减不定,一差几万。1930年9月,全国有122318名党员。*《中国共产党第六届中央委员会扩大的第三次全体会议文件》(1930年9月24日),中央统战部等编:《中共中央土地革命前期统一战线文件选编》,档案出版社1991年版,第541页。大城市的产业支部,也增加了一倍以上,由98个增加到229个。一些中心城市,如武汉、广州等地,党组织不仅得到恢复,而且有了发展。对于发展党员的数目,中共中央虽未明确规定,但认为,这个进步仍是非常迟缓与微弱,尤其是产业工人党员的发展与产业支部的增加,远不能满足客观革命形势发展的需要。

由于受战争环境影响,苏区的范围不会一成不变,苏区内的党员数量亦会有所变动。1930年12月至1931年9月,经过三次反“围剿”战争,苏区党员人数骤减。1932年2月,中央苏区的党员有16000人(其中包括中共中央派去的几百名干部),农民占据绝大多数。*《中共中央给共产国际的组织报告》(1932年2月12日),《建党以来重要文献选编(1921-1949)》第9册,第106-108页。随着苏维埃区域的发展与巩固,党员数量自然水涨船高。尽管如此,但党的工人分子的数量却继续相对地减少。党的组织基础薄弱,是党在许多革命斗争中不能取得领导地位的根本原因。因此,中共中央规定,在一切革命纪念日或革命战争的紧要关头,各级党部在组织上的任务是大力开展征收党员运动,号召无产阶级和贫农阶级入党。

为了达成上述目标,各级党部将发展党员任务层层向下分配。许多地方党部为了推进工作,向下层党组织提出了各种具体的发展党员的要求。譬如,1932年5月15日,中共河西道委要求上犹、崇义两县开展“五卅”工作竞赛。半个月内,确保每乡至少建立一个党的支部,党员数量增加一倍以上。在新发展的党员中,工人和雇农成分至少要占10%,妇女至少要占20%。*《中共河西道委关于上崇两县“五卅”工作竞赛条约》(1932年5月15日),《江西革命历史文件汇集(1932年)》(1),中共江西省委办公厅印刷厂1992年版,第94-95页。

然而,由于种种原因,加强党组织的无产阶级基础的工作虽比过去有所改观,但是仍然不够。以中央苏区为例,有240余万人口,党员却只有23000余人,不到1%。新发展区域更差,如于都县有30万人口,党员只有1500人,占全县人口的0.5%;会昌总人口23万余人,党员只有660人,不到0.3%。党组织向工人、雇农、苦力“敞开大门”的政策也落实得不到位。如宁都县有工人苦力2130人和雇农3440人,工人党员和雇农分别只有265人和255人,工人党员约占全县工人苦力总数的1/8,雇农党员约占全县雇农总数的1/14;兴国有工人2400人,工人党员只有260人,工人党员约占全县工人总数的1/9。党组织吸收劳动妇女,也做得不够,女性党员的数量稀少。又以宁都为例,全县至少有14万劳动妇女,全县女党员只有7个。*《江西苏区中共省委工作总结报告(一、二、三、四月总报告)》(1932年5月),《中央革命根据地史料选编》上,第489-491页。

1932年6月,中央局会议通过《发展党和改造党的工作大纲》,该大纲指出,积极发展革命战争,夺取中心城市,实现江西一省首先胜利,是中央苏区党的紧急的战斗任务。发展党和改造党必须与这一政治任务紧密联系起来。同年10月1日以前,即接下来的4个月内,江西苏区要发展2万新党员,闽粤赣要发展8000新党员,湘赣、湘鄂赣要增加一倍。在新发展的党员中,工人、雇农、苦力要占1/3,妇女要占1/5,同时,要坚决洗刷党内一切阶级异己分子。*《发展党和改造党的工作大纲》(1932年6月12日),《中央革命根据地历史资料文库·党的系统(3)》,第2190-2204页。

苏区的扩大,革命战争的发展,都需要扩大党的组织,加强党的战斗力量,巩固党和无产阶级在革命战争中的领导。因此,中共苏区中央局组织部决定在1933年5月举行征收党员的运动。征收的对象已不再局限于乡村的无产阶级和半无产阶级,凡赞成和拥护中国共产党的主张、服从共产党的决议、积极参加共产党的工作的人,都可以入党。*《中共苏区中央局组织部征收党员五分钟报告大纲》(1933年4月17日),《中央革命根据地历史资料文库·党的系统(4)》,第2640-2642页。

根据中共中央给共产国际的报告大纲,1933年6月,国民党统治区约有共产党员30000人,其中:江苏8000,河北4000,满洲3000,四川1500,安徽1461,山东671,共计18632人;陕西约为2500至3000人,河南2500人,广东、广西2000人,福建大约1000人,山西500人,内蒙大约700,浙江300人,共计9500人;此外,云南及湖南等地亦有一部分党员。整个苏区党员共计26.874万人,其中:江西苏区10万人,福建苏区2万人,湘赣苏区3万人,湘鄂赣苏区5万人,赣东北2万人,湘鄂西2.874万人,鄂豫皖2万人。因此,全国党员298740人,接近30万。*《中共中央给共产国际的报告大纲》(1933年6月20日),《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第16卷,中共党史出版社2007年版,第323-325页。

上级党部给下级党部下指标,下级党部为完成任务,发展党员难免带有“拉夫式”和群众大会上的“排摊子式”。与“拉夫式”和“排摊子式”不同的是,有些地方党组织在发展党员时采取了“关门主义”,用“真正无产阶级才能加入共产党”的口号代替了“不让一个先进的工人、雇农、苦力、红军战士和最觉悟的贫农站在党外”的口号。亦有些党员不从政治觉悟和革命积极性去考察党员的入党资格,拒绝小脚妇女入党,特别是宜黄、乐安、崇义、广昌等县,以为小脚妇女入党无用,或认为发展妇女党员是女党员的工作,男人发展男党员。还有些党员认为,“群众靠不住”、“思想不好没有资格入党”、“党太公开了,群众看到党的纪律很严,不敢加入”等。*《党的组织状况——全省代表大会参考材料之四》(1933年9月22日),《中央革命根据地史料选编》上,第674-678页。

征收的结果,短期内,各县党组织有相当的发展,党员人数猛增,非无产阶级混入党内。同时,有时上级党部的目标定得过高,下级党部完成不了,导致征收“流产”。1934年8月,中共驻共产国际执行委员会代表团向共产国际执行委员会政治书记处政治委员会提交声明,全国苏区党员人数345700,其中:江西100000、湘赣30000、福建40000、湘鄂赣50000、赣东北20000、湘鄂西28700、鄂豫皖25000、四川50000、广东东江地区2000。加上国统区61160,共计406860名党员。*《中共驻共产国际执行委员会代表团给共产国际执行委员会政治书记处政治委员会的声明》(1934年8月22日),《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第14卷,中央党史出版社2007年版,第203-204页。显然,苏区的党员数量要远高于国统区的党员数量。

整体而言,从大革命时期到中央苏区时期,党员数量的发展趋势并不是一直呈几何级上升态势,而是波浪式前进。革命形势利好时,党员数量井喷式增长,革命形势恶化时,党员数量又出现跳水式下降。

五、党员质量

1873年6月20日,恩格斯在写给奥古斯特·倍倍尔的信中提到:“无产阶级的运动必然要经过各种发展阶段;在每一个阶段上都有一部分人停留下来,不再前进”。马克思和恩格斯警告说,钻进党内的阶级异己分子是机会主义的基础和温床,如果他们篡夺了党的领导,就有引起党的分裂并使党蜕化为机会主义组织的危险。改善党员质量是保持党的生命力和战斗力的主要条件,无产阶级革命政党必须严密注意自己队伍的质量,不断清洗党内的阶级异己分子。*中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯全集》第33卷,人民出版社1973年版,第594页。

中共是无产阶级的政党,然而,除上海、武汉、香港等少数工业区以及山东、河南等省的矿工和路工以外,中国的近代产业工人实在不多,而农民占据中国人口的绝大多数。党的早期,中共还是一个知识分子的小团体。如何使党从研究性的小团体转为群众的政党?党的领导人认为,党员数量上的增加可以改变党员的质量,换言之,中共“以工农党员为柱石”。*《陈独秀给各级党部的信》(1926年10月17日),《中共中央文件选集》第2册,第635-636页。

大革命失败后,无数共产党人和革命群众遭到杀害或监禁,工会和农民协会普遍遭到查封和解散,许多党组织被打散,不少党员同党组织失去联系,中共面临着被瓦解和消灭的危险。中共虽然受到重大损失,但中共中央和许多地方的党组织仍然保存了下来。党的数量确实大为减少,然保存下来的大部分是经过严峻考验的革命精华。中共中央认为,国民党的“反革命的自首政策,确实在短时期内使党的组织动摇”,是破坏共产党组织的“最有效力的方法”,但是,客观上却清洗了共产党内“一部分动摇的犹疑的分子出党”,使党的组织更加巩固。党员的叛党、脱党“在数量上不能削弱党的组织,在质量上反而可以加强党的力量”。*《中央关于湖南工作决议案》(1928年10月4日),《中共中央文件选集》第4册,第627-629页。

中共中央指出,过去党组织的建立犯了很严重的错误。不求质量的增加,只求数量的发展,以致于在国民党的白色恐怖中,许多地方的党组织“几乎完全崩溃”,报纸上每天都有几十名乃至上百名中共党员声明退党,这是党组织的“很大的污点”。*《中共中央关于湖北工作方针决议案》(1928年5月1日),《土地革命战争时期各地武装起义·综合册》,第495-497页。各级党部必须洗刷此种污点,严密注意党员质量的发展,要使党组织成为夺取政权的布尔什维克党的组织。城市党组织是群众中最勇敢、最先进并有阶级觉悟的分子的集团,而不是工会、农会的组织。乡村党组织须多找勇敢的和有阶级觉悟的贫民分子入党,并建立和巩固农村支部的组织。

普遍发展党的组织固然重要,但这只是党组织在数量上的突破。党员在精不在多,关键是能在群众中起领导作用。“庞大而不实,不如质量精悍的支部,便于作战,于革命的发展更有作用”。*《组织问题决议案》(1929年6月),《中共中央文件选集》第5册,第219-220页。反之,党员质量不好,诸如政治水平低、组织涣散、纪律废弛,党的领导力就会削弱,党组织就不足以领导群众。中共中央认为,过去“招兵式”的发展党组织,给了党“以很苦的教训”,今后,发展党员不要数量太大,也不要太快,应“深刻的注意质量的发展”。“对于靠不住及没有确实考察的分子,宁可不用,不可乱用”。*《中共中央关于湖北问题决议案》(1929年4月24日),《建党以来重要文献选编(1921-1949)》第6册,第170页。为了保证无产阶级在党组织中的领导作用,在吸收积极参加暴动的工农分子入党的同时,必须经常洗刷投机、动摇、胆怯的分子出党。

中共六大以后,党的处境仍是非常困难,党自然不能有很快的数量上的发展,党在组织上也还存在许多弱点。诸如,党组织的无产阶级基础薄弱,党员的阶级意识模糊,以及党内的政治教育缺乏,导致党员经不起白色恐怖的威胁和利诱。对于党员的自首和叛变,如果一味地以消极的“非常的手段制裁,这是很不够的”,党应从积极方面阻止自首和叛变现象的发生。各级党组织应从群众的生活和斗争中创造党的支部生活,加强党的政治教育,提升党员的阶级意识和革命信仰,使党能够真正融入群众,而不是脱离群众。改善党员质量的主要条件在党员的成分,只有最积极、最勇敢和最觉悟的斗争分子被吸收到党里来,才能担负党的重大任务。对于广大的农民入党,“不是用拒绝的方法选择质量”,而是将党的组织与农民的组织分清,使广大的民众容纳在农会,党吸收积极的贫雇农分子,建立乡村中的党的基础。同时,要防止富农分子加入党组织。为加强党在理论上的进步,知识分子可以入党,但必须从斗争中加以筛选,并要有较长的候补期。

经过党内党外的不断斗争,到1929年,中共中央已将党组织从涣散无组织的状态中挽救了出来。党员在数量上虽没有多少增加,但在质量上的确取得了相当的进步。主要的城市支部在群众中渐渐能起领导作用,乡村的地方党部经过整顿以后,亦渐渐表现了其指导能力。党员职业化在一部分失业干部中间收到了一定的成效,总体而言,党组织的削弱趋势已有所好转。

中国是一个分散的自给自足的小农经济社会,农民是乡村社会的最大群体。党要完成革命的任务,在乡村中须取得广大贫雇农尤其是雇农的支持。广义上,产业工人是无产阶级的主体,手工业工人、店员及乡村雇农也是党发展无产阶级的对象。因为手工业工人虽是小资产阶级,但在客观的经济条件下,手工业工人很难成为小工厂主。同样,农村中的雇农,也可称之为农业工人。苏区时期,农村党员质量薄弱是普遍的现象,即使在城市中,党员质量也不健全。至于知识分子,有几种不同的看法,一种认为,知识分子大半是封建阶级或资产阶级出身,其思想常常与马列主义相矛盾。另一种认为,知识分子有一定的文化,更容易理解马列主义理论。谈谈理论还可以,但一到实际斗争时就不行了。

六、结语

中共是无产阶级政党,是工人阶级的先锋队,因此,党不能同整个阶级混同起来。党只是把工人阶级及其他阶级的优秀代表选拔到自己的队伍中来,而在组织上与其他阶级保持界限,从而使党既有别于非党群众,又与非党群众保持着密切联系。列宁指出:“党应当只是工人阶级广大群众的先进部队和领导者,工人阶级全体(或者几乎是全体)在党组织的‘监督和指导下’进行工作,但工人阶级并不是全体也不应当是全体都参加‘党’。”*中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译:《列宁全集》第6卷,人民出版社1959年版,第456页。

众所周知,党的早期,在党的成分中,知识分子占多数,产业工人很少,党员并非无产阶级。“八七”会议以后,由于农民暴动,农民党员加入的很多。苏维埃政权建立后,农民加入党组织的就更多。可以说,党组织的“铁杆粉丝”以高级知识分子占多数,底层民众之所以加入共产党组织,更多的是出于安全或利益等方面的现实需要。同理,各地党组织的发展多半在乡村容易得手,在城市则很难打入。于是,党组织自然而然便有“农民化”的趋势,有时甚至“绿林化”。

从建党时期到中央苏区时期,中共已由一个最初的小资产阶级知识分子政党转向以工农为主的政党。党员数量呈现出爆炸式增长,伴随着大量的工农涌入党内,党的无产阶级基础无疑得到极大改善,但同时也降低了党员的入党标准和简化了党员的入党手续,换言之,党员入党的门槛降低了,从而导致党员的质量并未得到相应的提高。

苏区有不少基层党组织不健全,甚或一些党组织的领导权被富农、中农乃至地主“窃取”。究其缘由,贫农与雇农的文化程度低,办事能力与活动能力不强。一部分群众还不会说普通话,与上级党组织派来的干部进行沟通也存在一定的困难。党或红军又需要一个政权机关来履行筹款、运输、交通等各项职能,因此,党便“嫌”贫雇农在本地没有能力。与此同时,各地党部多半由知识分子主持,限于地缘或血缘关系,党组织或政权组织的领导权遂落在富农等手上,导致党的一些政策时常执行不力或故意延缓。党组织或政权组织成了一个空头机关,乡村的贫雇农得不到真正的利益,不断地将非无产阶级从政权机关或党组织洗刷出去便成了苏区的一种常态。因此,中央苏区时期的党组织在党员的筛选方面陷入了一种困境,即党组织很难吸收到成分好、能力强的党员。

事实表明,建党时期,党员大多是一些知识分子和学生。原因在于,加入党组织,须有坚定的共产主义信仰。大革命失败后,党的整个组织一下遭受打击。白色恐怖高潮时,知识分子成分的党员不是叛党、脱党,就是“隐匿”起来,于是,许多地方的党组织步入完全坍台的形势。及至红军建立之后,许多苏维埃区域的党组织才又渐渐恢复起来,当一些苏区割据失败,党组织再度遭受极大的打击,又暂时陷入停顿状态与消沉时期。中央苏区时期,党组织由恢复而发展而失败而重新恢复。

可以说,党组织的发展历程是前进性和曲折性的统一。换言之,党组织建构的总趋势是前进上升,但其发展道路是迂回曲折的。党组织发展的表现形态,既不是直线式,也不是循环式,而是波浪式或螺旋式。

GroupCompositionandPersonnelReplacementinMembersofCPCduringtheSovietAreaPeriod

LiuKuiAoHong

During the Soviet area period, the Communist Party of China put forward strict regulations on the standards and procedures for Party members to join the party, which undoubtedly had a positive effect on the overall quality of Party members. However, based on the war environment, the party organizations could not recruit new members entirely in accordance with the provisions. When the Communist Party of China was founded, most members were intellectuals, and the party extremely emphasized the importance of the proletarian component. However, under the conditions of rural revolution, the party's proletarian was not realistic. The number of rural Party members often floated up and down because of the riots victory or defeat. Members' betrayal and apostatise often occurred. The Communist Party of China has also experienced a shift from the majority of the intellectuals to the majority of the peasants. However, most of the leading organs at all levels still were occupied by intellectuals. The lower the level of the party organization was, the less the proportion of intellectuals were.

the Soviet area period; the Communist Party of China; group composition; personnel replacement

10.16623/j.cnki.36-1341/c.2017.06.003

刘魁,男,赣南师范大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心副教授,历史学博士;敖洪,女,赣南师范大学图书馆馆员。(江西赣州 341000)

国家社会科学基金后期资助项目“中央苏区时期中国共产党组织形态研究”(16FDJ002);教育部人文社会科学研究专项任务项目“苏区精神研究”(15JD710016);江西省高校人文社会科学重点研究基地研究项目“民国江西保甲制度与苏区革命研究(1931-1937)”(JD16020);江西省社会科学规划项目“中央苏区农民思想政治教育研究”(12DJ11)

责任编辑:戴利朝