七至九世纪中叶唐代党项的内迁及管制探析

梁潇文

内容提要:贞观时期,唐政府在党项之地广设羁縻州,党项拓跋部归附唐朝,双方保持着友好的关系。但吐蕃的崛起却打破了这种平衡。最早到高宗乾封年间,吐蕃不断向东侵蚀党项的居住地,党项各部不堪吐蕃的压迫,向唐王朝请求内徙。本文以“安史之乱”为时间节点,通过分析党项迁出地和迁入地,将党项的内迁过程大致分为两大阶段进行论述。党项迁入之初,唐政府仍然对其羁縻统之,而随着帝国自身军事需求的增加以及对内迁党项控制的需要,唐朝统治者对党项的管理策略进行了调整:将以羁縻州为中心的行政管理制度转换成了节度使领导下的押蕃使制度。唐政府是如何以押蕃使为核心实现这一制度性的转换,也是本文试图揭示的重点。

隋末唐初的党项,原本居住在今四川西北部,甘肃西南以及青海东部地区,具体说来应当在今四川松潘、甘肃西南的玛曲县以及青海东南部久治县一线及以西的地区。①有关隋末唐初党项居住地的探讨,请参考(日)冈崎精郎:《タンダート古代史研究》,京都:东洋史研究会,1972年。史卫民:《党项族拓跋部的迁徙及其与唐代诸王朝的关系》,《内蒙古大学学报》1981年增刊。周伟洲:《唐代党项》,西安:三秦出版社,1988年。汤开建:《隋唐时期党项部落迁徙考》,《暨南学报》(哲学社会科学)1994年1月第16卷第1期。一边是吐蕃的入侵与威胁,一边是被奉为“诸蕃共主”的唐王朝的招抚,在权衡利弊后,党项各部落最终选择向唐王朝靠拢,从而开始了漫长的内迁史。可以说,唐代是党项发展的重要时期,党项通过多次内迁,一方面,避开了强敌吐蕃的威胁和吞并;另一方面,党项的迁徙一般是在唐政府的支持或默许下进行的,故而在迁徙过程中加强了与唐王朝的联系,从而使党项获得了良好的政治和经济发展基础。此外,内迁的党项通过不断地分离和整合,形成新的更大的部落群体。那么,对党项的发展具有如此关键性作用的内迁过程是怎样的?在内迁后唐朝统治者又是如何对其进行管理的?这正是本文要探讨的主要内容。

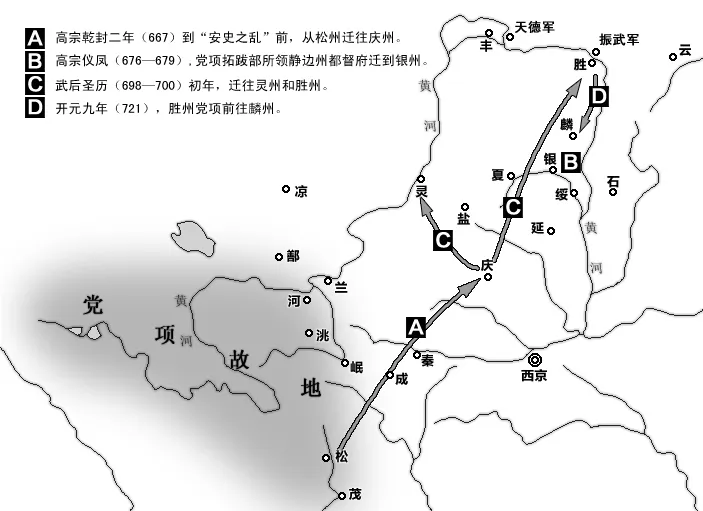

一、高宗时期到“安史之乱”前的党项内迁

(一)党项首次内迁的时间

贞观三年(629)党项酋长细封步赖率部内附,党项其他部落也相继附唐。党项各部中最强的拓跋部首领在其同盟者吐谷浑归附唐朝过后也对唐政府表示了臣服。可以说,唐太宗在位之时是党项内附的重要阶段,属松州都督府的二十五个党项羁縻州都是在贞观时期逐渐设置的。于是,“自河首积石山而东,皆为中国地”①《新唐书》卷221《西域·党项传》,北京:中华书局1975年标点本,第6215页。。但要注意的是,应该把内附与内迁区别开来。贞观初,唐政府只是在其原有的居住地设置羁縻州,党项并没有离开原来的居住地,这属于内附,而非迁徙。在以前的研究的中有的学者就将内附与内迁相混淆。②张云就将内附与内迁相混淆,认为唐太宗贞观三年至六年是党项的第一次迁徙。汤开建指出,贞观十年以前唐朝只是在归附的党项部落居住地设置羁縻州,党项仅仅是内附于唐,并非内迁,直到在西边的吐蕃向东不断扩展,党项才开始内迁。见张云:《唐代北方民族的大迁徙及其影响》,《西北大学学报》1991年第2期。汤开建:《隋唐时期党项部落迁徙考》,《暨南学报》(哲学社会科学)1994年1月第16卷第1期。那么,唐代党项的第一次内迁究竟在何时?第一种观点认为唐代党项首次内迁是在贞观中期或者晚期,这主要是由于吐蕃在东边的崛起;③唐代党项在贞观年间的首次内迁主要有两种看法。第一种是周伟洲认为的“贞观末”说。周伟洲指出,党项内迁主要是由于吐蕃向东侵蚀其居住地,但是由于唐王朝与吐蕃在唐太宗和松赞干布在世时一直保持友好关系, 党项也因此得到了暂时的安宁,这种情况一直维持到贞观末年。第二种是汤开建主张的“贞观十二年(638)”说。汤开建提出拓拔部应该是在贞观年间迁徙,若是要有一个标志性的时间,则是贞观十二年(638),因为此时“吐蕃进破党项、白兰诸羌,帅众二十余万屯松州西境”。松州本是党项的主要聚居地,由于吐蕃的入侵,拓跋赤辞请求内徙,唐中央侨置静边州于庆州。参见周伟洲:《唐代党项》,西安,三秦出版社,1988年,第39页。汤开建:《隋唐时期党项部落迁徙考》,《暨南学报》(哲学社会科学)1994年第16卷第1期。另一种观点则认为唐代党项内迁始于开元年间;④持这种说法的主要是史卫民。但是,汤开建指出,这是受了吴广成在《西夏书事》中说:“开元中,吐蕃寝盛,拓跋部畏逼,请内徙,元宗诏静边等州处之”一语的影响,而胡三省在《资治通鉴》卷三二〇中作注明确称:“贞观以后,吐蕃浸盛,党项拓跋诸部畏逼,请内徙”,因此开元年间的说法是不正确的,此说是。参见史卫民:《党项族拓跋部的迁徙及其与唐代诸王朝的关系》,《内蒙古大学学报》1981年增刊。汤开建:《隋唐时期党项部落迁徙考》,《暨南学报》(哲学社会科学)1994年第16卷第1期。还有一种观点认为唐代党项的迁徙最早要到唐高宗乾封二年(667)。⑤《中国移民史》一书中提到党项的首次迁徙应当在乾封二年。直到乾封二年(667),才有“生羌十二州为吐蕃所破,三月,戊寅,悉罢之”之事。而汤开建所说的贞观十二(683)年吐蕃侵犯松州并不代表将党项逐出居住地,因为直到永隆元年(680)吐蕃才占尽党项之地。葛剑雄主编:《中国移民史·隋唐五代时期》(第3卷),福州:福建人民出版社,1997年,第74—75页。尽管唐太宗贞观年间吐蕃已经在青藏高原崛起,成为唐朝在西方的一大威胁,但是唐朝的军事力量明显强于吐蕃,因此,在贞观十二年八月(638)吐蕃屯军松州后,唐朝马上整顿军备,在当年九月就败吐蕃于松州城下,于是“弄赞惧,引兵退,遣使谢罪,因复请婚。”⑥[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷195《唐纪》11,北京:中华书局,1956年,第6157页。唐王朝最终同意了与吐蕃和亲,于贞观十四年(640)将宗室女文成公主嫁于吐蕃赞普松赞干布,唐蕃之间的战火得以平息,并获得了几十年的和平。可以说,从唐蕃双方的国力对比上看,此时吐蕃还不具备占领唐朝所设党项羁縻州的实力,党项内迁事件也不应该追溯到贞观年间。唐高宗龙朔年间(661—663),吐蕃与吐谷浑之间摩擦不断,《资治通鉴》有:“(龙朔三年663)吐蕃与吐谷浑互相攻,各遣使上表论曲直”⑦[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷201《唐纪》17,北京:中华书局,1956年,第6335页。,吐蕃发兵击破吐谷浑,于是唐高宗派兵屯凉州和鄯州,以支援吐谷浑,吐蕃在知道唐朝的军事行动后,屯兵于青海,同时向唐朝请婚,没想到遭到了唐高宗的拒绝,也许正是唐王朝这种坚决的态度,引起了吐蕃的不满,于是攻击了唐朝设置的生羌羁縻州。

《资治通鉴》 “乾封二年(667)三月条”说:

生羌十二州为吐蕃所破,三月戊寅,悉罢之。①[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷201《唐纪》17,北京:中华书局,1956年,第6351页。

《新唐书·地理志》云:

又以拓拔赤词部置州三十二。乾封二年(667)以吐蕃入寇,废都、流、厥、调、凑、般、匐、器、迩、锽、率、嗟等十二州。②《新唐书》卷43《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1123页。

由此可看出,最早从唐高宗乾封二年(667)开始,唐朝有了罢黜党项羁縻州的情况,换句话说,直到这时候吐蕃才有可能真正占据了党项的居住地,从而导致了党项的内迁。③李范文也指出唐高宗即位以后,吐蕃势力继续向北扩张,唐朝一些党项羁縻府州废置,党项的部众才开始迁徙。李范文主编:《西夏通史》,银川:宁夏人民出版社,2005年,第76页。按照此说法,应该以吐蕃与唐朝在西边战火再起的时间为党项内徙的时间,那么乾封二年的时间是合理的。

在吐蕃攻陷“生羌十二州”之后,吐蕃与吐谷浑之间的战事更加激烈,于是便有了“咸亨元年(670)吐谷浑全国尽没……自是吐蕃连岁寇边,当、悉等州诸羌尽降之”④《旧唐书》卷196《吐蕃传上》,北京:中华书局1975年标点本,第5219页。,吐蕃在永隆元年(680)更是“尽据羊同、党项及诸羌之地”⑤[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷202《唐纪》18,北京:中华书局,1956年,第6396页。。由于吐蕃对唐朝西边的侵蚀加剧,一方面有越来越多的党项羁縻州被废,更多的党项请求内迁,另一方面有部分党项则臣属于吐蕃。在这种情况下,不愿意臣服于吐蕃的那部分党项人必须找到一个强大的依靠,而唐朝当时的政治、经济、文化等都还处于上升的趋势,能够给予党项以庇护,于是向唐王朝请求内徙无疑是一个明智的决定。

(二)安史之乱前以松州拓跋氏为主的内迁活动

发生在唐高宗时期党项内迁,主要是从其居住地向关内道的庆州迁徙,且以拓跋部为代表。《旧唐书·党项羌传》曰:

其后吐蕃强盛,拓跋氏渐为所逼,遂请内徙,始移其部落于庆州,置静边等州以处之。⑥《旧唐书》卷198《西戎·党项羌传》,北京:中华书局1975年标点本,第5292页。

《新唐书·地理志》则将静边州归为党项羁縻州,并记静边州都督府:

贞观中置,初在陇右,后侨治庆州之境。⑦《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1123页。

贞观年间松州地区是拓跋部的主要聚居地,并且属于陇右道,永徽以后才割属剑南道,因此党项拓跋部的静边州也应在松州境内。在庆州的党项,除了拓跋氏以外,还有把利氏等。《新唐书·党项传》载:

先是,庆州有破丑氏族三、野利氏族五、把利氏族一,与吐蕃姻援,赞普悉王之,因是扰边凡十年。⑧《新唐书》卷221《西域·党项传》,北京:中华书局1975年标点本,第6217页。

这是永泰元年(765)郭子仪上表分隔庆州的吐蕃与党项之时所描述的情形。在庆州的党项联合吐蕃侵扰唐朝长达十年,也就是说十年前,即天宝十四载(755)前,野利等部就已经在庆州了,并且趁“安史之乱”降附于吐蕃,这与当时唐朝西部边界军力空虚的事实是相符的。对于野利部,唐朝设芳池州都督府以统之,①《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1124页。隶属于庆州都督府,其他两部是否也设都督府,情况不明。

到了庆州过后,拓跋部又继续往北以东。《拓跋守寂墓志》记:

(高祖拓跋立伽仪凤年间)拜大将军、兼十八部落使,徙居圁阴之地,则今静边府也……曾祖罗胄府君……拜右监门卫将军、押十八部落使,仍充防河军大使……祖后那府君……拜静边州都督府,押淳、恤等一十八州部落使,兼防河军大使,赠银州刺史。②参见康兰英主编:《榆林碑石》,西安:三秦出版社,2003年,第224页。关于此墓志的考释,还可参见周伟洲:《早期党项史研究》,北京:中国社会科学出版社,2004年,第240—250页。段双印:《陕北古事钩沉》,西安:三秦出版社,2008年,第144—148页。杜建录:《夏州拓跋部的几个问题——新出土唐五代宋初夏州拓跋政权墓志铭考释》,《西夏研究》2003年第1期。王富春:《唐党项族首领拓跋守寂墓志考释》,《考古与文物》2004年第3期。

“圁阴之地”就是今无定河,而“圁阴”应泛指无定河之南,即今横山县一带。③康兰英主编:《榆林碑石》,西安:三秦出版社,2003年,第4页。墓志中记载拓跋守寂葬于“银州儒林县新兴乡招贤里欢乐平之原”,即今横山县无定河南韩岔乡元岔洼村,因此静边州都督府治所应该在今横山韩岔一带,属于银州(治今陕西横山县)。④周伟洲:《早期党项史研究》,北京:中国社会科学出版社,2004年,第244页。银州辖境相当于今陕西横山、米脂、佳县以北地区。参见史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),中国社会科学出版社,2005年,第2367页。这说明拓跋党项在迁入庆州后,又继续北迁到了银州。又《中国藏西夏文献》中收录的《后晋绥州刺史李仁宝墓志铭》⑤宁夏大学西夏学研究中心、中国国家图书馆、甘肃五凉古籍整理研究中心编:《中国藏西夏文献》第 18 卷《金石编·碑石、题记卷》,甘肃人民出版社、敦煌文艺出版社,2007 年,第 46 页。于20 世纪末出土于陕西榆林市榆阳区红石桥乡拱盖梁村,其也记“自仪凤之初迁居于此”。李仁宝也属于党项拓跋氏⑥周伟洲:《陕北出土三方唐五代党项拓拔氏墓志考释——兼论党项拓拔氏族源问题》,《民族研究》2004年第6期。,尽管不清楚其先祖与拓跋立伽的关系,但可以肯定的是,其作为拓跋党项的一部分,也是在仪凤年间迁到了银州境内。

此外,武周圣历时期(698—700)有部分党项往北和往东到了灵州、胜州地区。《新唐书·陆余庆传》记:

圣历初,灵、胜二州党项诱北胡寇边,诏余庆招慰,喻以恩信,蕃酋率众内附。⑦《新唐书》卷116《陆余庆传》,北京:中华书局1975年标点本,第4239页。

这应该是有关党项进入灵州(今宁夏吴忠市)⑧关于古代灵州的地望,旧的观点认为灵州在今宁夏灵武县西南,如严耕望先生就在其《唐代交通图考》中明确指出这一点。但随着《大唐故东平郡吕氏夫人墓志铭并序》在宁夏吴忠市的发掘,越来越多的学者,如白述礼等都倾向于认为古灵州应当在今宁夏吴忠市。参见严耕望:《唐代交通图考》(第1卷),上海:上海古籍出版社,2007年,第175页;白述礼:《古灵州城址再探》,《宁夏大学学报》(人文社会科学版)2013年第5期。和胜州(今内蒙古准格尔旗东北黄河南岸十二连城古城)⑨胜州,隋开皇二十年(600)云州置,治所在榆林县,即今内蒙古准格尔旗东北黄河南岸十二连城古城,大致相当于今内蒙古准格尔旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、东胜市及黄河东岸托克托一带。武德年间被梁师都占据,唐贞观二年(628)收复后复置,唐乾元元年(758)辖境缩小,专治黄河西岸地区。见保宏彪:《隋唐五代时期鄂尔多斯高原行政区划沿革》,《宁夏师范大学学报》(社会科学版)2013年第4期;史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),北京:中国社会科学出版社,2005年,第1941页。的最早记录。

图1-1 高宗乾封二年至安史之乱前

安史之乱前,灵州、夏州(今陕西靖边县西北白城子)①夏州,隋大业三年(607)为朔方郡,位于今陕西省靖边县白城子,隋末乱世为梁师都所割据,贞观二年(628)梁师都集团瓦解,设置夏州都督府,其辖境相当于今陕西靖边县北红柳河流域和内蒙古杭锦旗、乌审旗等地。参见保宏彪:《隋唐五代时期鄂尔多斯高原行政区划沿革》,《宁夏师范大学学报》(社会科学版)2013年第4期;罗凯:《隋唐政治地理格局研究——以高层政治区为中心》,上海:复旦大学博士论文,2012年;史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),北京:中国社会科学出版社,2005年,第2104页。、盐州(今陕西定边)②盐州,以其北有盐池而得名,治所在今陕西定边县红柳沟镇北。隋大业三年(607)为盐川郡,唐初复名盐州,唐德宗属吐蕃,建元时收复。参见陈永中:《朐衍、盐州、花马池考》,《宁夏大学学报》1984年第1期;艾冲:《唐蕃争夺的盐州治城新考》,《唐史论丛》2013年第1期。、胜州等地,即黄河“几”字形之内的广大区域是多民族杂居之地,突厥、昭武九姓之民、铁勒各部等都在贞观年间先后迁入这一地区,故而党项在迁入关内道北部后也是与这些民族聚居在一起,开元九年(721)发生的“康待宾之乱”也能说明这一点。《资治通鉴》卷212《唐纪》28记:

兰池州胡康待宾诱诸降户同反……先是,叛胡潜与党项通谋,攻银城、连谷,据其仓庾,张说将步骑万人出合河关掩击,大破之。③[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷212《唐纪》28,北京:中华书局,1956年,第1745—1746页。

兰池州都督府是昭武九姓粟特人的主要聚居地,其大致范围在灵州、夏州南境。④张广达:《唐代六州胡等地的昭武九姓》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)1986年第2期。兰池州都督府下是突厥人还是粟特人学界有争议,但是20世纪80年代以来在该地区出土的大量墓志证明这一地区应该主要为粟特人,这一观点目前也得到了学界的认同,并且张广达还提出迁入兰池州都督府的这部分粟特人与突厥人关系密切,应该是跟随贞观时期投降唐朝的东突厥人一起进入这一地区的。在平定“康待宾之乱”后,张说析胜州的银城、连谷置麟州⑤麟州,胡三省注曰:“分胜州银城、连谷置麟州,又置新秦县为麟州治所。”其治所在今陕西神木县北十里,参见[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷212《唐纪》21,北京:中华书局,1956年,第6746页;史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),北京:中国社会科学出版社,2005年,第2981页。以镇抚党项降众。如此一来,从庆州迁出的党项逐渐分布在了银州、灵州、夏州、胜州这一广阔的区域。

二、“安史之乱”及其党项的迁徙

安史之乱后,河陇陷吐蕃,唐朝在西边的疆域极度缩减,军事力量大不如前,吐蕃却如日中天,时常入寇唐境,从而再次掀起了党项内徙的大潮流。对这一时期的党项,根据其主要分布地,大概可以分为两部分:一是在松州的党项人,二是在陇右各州的党项人。

《新唐书·地理志》云:

禄山之乱,河陇陷吐蕃,乃徙党项州所存者于灵、庆、银、夏之境。①《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1123页。

同书本志“松州都督府条”又载:

肃宗时懿、盖、嵯、诺、嶂、祐、桥、浮、宝、玉、位、儒、归、恤及西戎、西沧、乐容、归德等州皆内徙。②《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1134页。刘统指出,剑南道松州都督府下的崌、懿、桥、玉等州“永徽以后,羌戎叛臣,制置不一”,这说明25州在永隆元年后党项部落内迁,就已经废弃,早于《新唐书·地理志》所说的懿、盖等19州是在肃宗时迁徙的。但“制置不一”并不意味全都废除或者再不设立,只能说永徽以后松州境内的党项各州时废时立,很不稳定。另外,谭其骧先生指出天宝时唐蕃战争唐方取得了几次胜利,当即松州区域内设置了大量羁縻州,一部分是复置贞观旧州,大部分皆新置于“生羌部落”。 安史之乱以后,天宝时代的松府党项羁縻州又有部分内徙,大部分重复没入吐蕃。参见刘统:《唐代羁縻府州研究》,西安:西北大学出版社,1998年,第24—25页。谭其骧:《长水粹编》,河北:河北教育出版社,2000年,第159页。

安史之乱后,不仅陇右地区的党项州县受到战争波及,在松州的党项部落也被迫内迁,这些党项人主要往庆州、灵州、夏州、银州方向迁徙。

首先来看松州内党项羁縻州的情况。恤州,由于《拓跋守寂墓志》中记拓跋部押“淳、恤等一十八州”,故恤州应在高宗时就与静边州侨置在了庆州,《新唐书》的记载有误。且由于拓跋部历代都“押十八州”,故恤州的党项应为拓跋部的主要组成部分之一,其后来也随着拓跋部迁入了银州。归德州,《旧唐书·地理志》记侨置在银州,③《旧唐书》卷38《地理志》18,北京:中华书局1975年标点本,第1413页。乐容州只有《新唐书·地理志》中提到,并将其附在灵州都督府之下,故应该迁于灵州境内。④《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1123页。周伟洲认为,《旧唐书·地理志》 “松州都督府”条下的“乐客州”,其很可能是“乐容州”之误。参见周伟洲:《唐代党项》,西安,三秦出版社,1988年,第34页。另外,宝州、位州以及玉州隶属芳池州都督府,桥州、西戎州属于宜定州都督府,儒州、西沧州属于安化州都督府,《新唐书》将芳池、宜定、安化三都督府划归在庆州都督府下,⑤《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1124页。因此这几州的党项是迁入庆州的。

归州和浮州的内迁时间有一定争议。除了以上材料提到外,《旧唐书·党项羌传》云:

其在西北边者,天授三年(692)内附,凡二十万口,分其地置朝、吴、浮、归等十州,仍散居灵、夏等界内。⑥《旧唐书》卷198《西戎·党项羌传》,北京:中华书局1975年标点本,第5292页。

《资治通鉴》 “长寿元年(692)二月”条载:

吐蕃党项部落万余人内附,分置十州。①《资治通鉴》卷205《唐纪》21“长寿元年(692)条”载:“吐蕃酋长曷苏帅部落请内附,以右玉铃卫将军张玄遇为安抚使,将精卒二万迎之。六月,军至大渡水西,曷苏事洩,为国人所擒。”汤开建将长寿元年(即天授三年692)二月内附的“在西边者”与六月吐蕃大首领曷苏率领吐蕃与党项投降唐朝的事件看作同一件事 ,首先从时间上就经不住推敲。其次,由于曷苏被擒,依附唐朝的举动是否成功,投降的吐蕃与党项大众是否得到了唐朝的安置史料中都没有提及,更不用说为这三十万降众设置朝、吴、浮等十州了。王忠认为,由于时间不同,党项内附和吐蕃曷苏投降应该是两件事。参见[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷205《唐纪》21,北京:中华书局,1956年,第6482页。汤开建:《隋唐时期党项部落迁徙考》,《暨南学报》(哲学社会科学)1994年第16卷第1期。王忠:《<新唐书·吐蕃传>笺证》,北京:科学出版社,1958年,第51页。

《旧唐书》与《资治通鉴》所记党项内附的年号不一样,这是由于武则天天授三年(692)改元长寿②该年四月改元如意,九月改元长寿,故而692年有天授、如意、长寿三个年号。另外,《新唐书》记此四州是在天授二年(691)设置的,与《资治通鉴》和《旧唐书》所记不符,疑《新唐书》之说有误。参见《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1124页。。而如前所述,内附并不等于内迁,因此这一时期此十州党项并没有迁到灵、夏地区。③吴松弟认为永隆元年(680)吐蕃已尽占党项之地,此后至肃宗年仍有七八十年,吐蕃是不会允许党项羁縻州存在的。但是,经谭其骧先生考证,尽管吐蕃渐次东侵,松州屡遭残破,但是天宝时唐蕃战争唐方取得了几次胜利,唐界乃有所扩展,当即在此区域内设置了大量羁縻州,一部分是复置贞观旧州,大部分皆新置于“生羌部落”。由此推测,永隆元年(680)以后尽管吐蕃占据了党项之地,但是这并不意味这之后唐朝没有小范围的胜利而重建或新建一些党项羁縻州。参见葛剑雄主编:《中国移民史·隋唐五代时期》(第3卷),福州:福建人民出版社,1997年,第76页。谭其骧:《长水粹编》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第159页。

关于陇右道的党项人,《资治通鉴》唐代宗“广德元年(763)七月”条曰:

吐蕃入大震关,陷兰、廓、河、鄯、洮、岷、秦、成、渭等州,尽取河西、陇右之地……数年间,西北数十州相继沦没,自凤翔以西,邠州以北,皆为左衽矣。④[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷223《唐纪》39,北京:中华书局,1956年,第7146页。同条下胡三省注:“兰、廓、秦、渭等州,即河西、陇右之地也,先已为吐蕃所陷,史因其入大震关而备言之。”《旧唐书》卷11《代宗本纪》载:“(宝应元年)吐蕃陷我临、洮、秦、成、渭等州。”北京:中华书局1975年标点本,第271页。

如前所述,在陇右道的党项州县主要有马邑州、保塞州以及密恭县。其中:密恭县隶洮州⑤关于洮州的治所,主要有两种观点:一种认为唐洮州治所在今甘肃临潭县旧城旧洮堡;另一种观点认为今甘肃卓尼县境的洮河南岸。洮州治所究竟在何处,学界并无定论,关于各家争论,可参考刘满:《唐洮州治所位置考》,《敦煌学辑刊》2011年第1期;李宗俊:《敦煌文书P.3885反映的吐蕃行军路线及神策军驻地、洮州治所等相关问题考》,《唐史论丛》2016年第1期。,高宗上元三年(676)曾为吐蕃所破,后又复置,故密恭县应在上元三年(676)之前就已经存在⑥马邑州、保塞州及密恭县,参见《新唐书》卷43《地理志》33,北京:中华书局1975年标点本,第1132页。,也就是说最晚到高宗时陇右地区就有党项居住了。马邑州设于开元十七年(729),在秦州(今甘肃秦安县西北)⑦隋大业初年改秦州为天水郡,唐武德初年称秦州,开元二十二年移治成纪县,即今甘肃秦安县西北,北宋是移至今甘肃天水市 。见史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),北京:中国社会科学出版社,2005年,第2034页。和成州(今甘肃礼西南西汉水东岸)⑧成州,唐武德元年(618)改汉阳郡所置,辖境相当于今甘肃礼县、西和、成县等地,宝应元年(762)没入吐蕃。见史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(上册),北京:中国社会科学出版社,2005年,第960页。之间,所以玄宗时期陇右的党项人应当更多。保塞州设置时间不详,隶临州都督府(治所在今甘肃临洮县)①唐代洮州曾一度改名为临州,因此应将其与此临州相区别。天宝三载分金城郡置狄道郡,乾元元年(758)改为临州都督府,其辖境相当于今甘肃临洮、康乐等县,宝应初废。见严耕望:《唐代交通图考》(第2卷),上海:上海古籍出版社,2007年,第498页。史念海:《史念海全集》(第5卷),北京:人民出版社,2013年,第621页。史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),北京:中国社会科学出版社,2005年,第1855页。。由于高宗和玄宗开元时期吐蕃的势力并未攻陷到陇右地区,故而这些党项州县在安史之乱前应还在原地。尽管史料中没有明确说明这些州县是否内迁,但河陇既为吐蕃所陷,这些党项州亦不能再存在于陇右地区,因此唐所迁“党项州所存者”中很可能包括这部分党项。

代宗时期,虽然“安史之乱”的余波逐渐平息,但西边的吐蕃不断地东侵却成为唐政府的又一问题。而这一时期吐蕃的东进对党项的影响则在于,使原本在陇右鄯州、洮州、秦州、成州等的党项向东迁到了泾州②如前所述,在陇右道的党项州县主要有马邑州、保塞州以及密恭县。其中,马邑州设于开元十七年(729),在秦、成二州之间,保塞州设置时间不详,隶临州都督府,而密恭县隶洮州,高宗上元三年(676)曾为吐蕃所破,后又复置,因此密恭县应在上元三年之前就已经存在。泾州在今甘肃泾川县北。见史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),北京:中国社会科学出版社,2005年,北京:中国社会科学出版社,2005年,第1677页。、陇州③陇州在今陕西陇县东南。见史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(上册),第1396页。之境。

《旧唐书·党项羌传》:

其在泾、陇州界者,上元元年(760)率其众十余万诣凤翔节度使崔光远请降。宝应元年(762)十二月,其归顺州部落、乾封州部落、归义州部落、顺化州部落、和宁州部落、和义州部落、保善州部落、宁定州部落、罗云州部落、朝凤州部落并诣山南西道都防御使、梁州刺史臧希让请州印,希让以闻,许之。④《旧唐书》卷198《西戎·党项羌传》,北京:中华书局1975年标点本,第5292页。

以上各部落在何时进入泾、陇之地的并不清楚,但《新唐书·地理志》下记其中的归顺州部落“本在山南之西”⑤《新唐书》卷43《地理志》33,北京:中华书局1975年标点本,第1124页。,归顺州在“山南之西”应该指在山南道西边,而到梁州(治今陕西汉中市)请刺史印,说明其地应与梁州相距不远,因此这部分党项也有可能本居住在陇右的秦、成州等地。又《册府元龟》载:“(代宗上元元年)凤翔节度使崔光远奏,破泾州、陇州等界羌、浑、党项十万余众”。⑥[宋]王钦若等编:《册府元龟》卷987《外臣部·征讨》,北京:中华书局1988年影宋本,第3961页。这说明在投降的崔光远的不仅有党项部落,还包括了诸羌和吐谷浑。

在泾陇地区的党项并不安定,常常与东侵的吐蕃联合寇盗唐境。《资治通鉴》“广德元年(763)”条记:

(九月)吐蕃之入寇也……(十月)吐蕃寇泾州,刺史高晖以城降之,遂为之乡导,引吐蕃深入;过邠州……辛未,寇奉天、武功,京师震骇……(郭子仪)至咸阳,吐蕃帅吐谷浑、党项、氐、羌二十余万众,弥漫数十里,已自司竹园渡渭,循山而东。⑦[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷223《唐纪》39,北京:中华书局,1956年,第7150页。

上文提到,代宗上元后已有党项居于泾州和陇州之境,而吐蕃由泾州入邠州(今甘肃宁县)①唐开元十三年(725)改豳州置,治所在新平县(今陕西彬县),辖境相当今陕西彬县、长武、旬邑、永寿四县地。天宝元年(742)改为新平郡,乾元元年(758)复为邺州,属西安府。见史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(上册),北京:中国社会科学出版社,2005年,第1041页。再入京畿地区,②严耕望指出,从灵州至长安的路线有三条,其中一条便是由原州(今宁夏固原)向东经,经过泾州(今甘肃泾川),进入邠州,再到长安。参见严耕望:《唐代交通图考》第1卷,上海:上海古籍出版社,2007年,第179页。在咸阳的党项很大部分应是在泾州跟随吐蕃入侵的。尽管唐朝将领最终将攻入京畿的吐蕃逼退,但退军的吐蕃仍居于会州(今白银市平川区水泉乡陡城村陡城)③涉及会州州治的观点主要有四种:第一种认为在今靖远县城,这是目前绝大多数学者和工具书所持的观点,如陈守忠先生、李并成先生;第二种认为在今靖远县东北,这主要是臧励和提出的;第三种观点认为在今靖远县东北的陡城堡地区,代表学者是严耕望先生;第四种观点认为在今白银市平川区水泉乡陡城村,这一说法是刘满先生在严耕望先生的观点的基础之上更进一步的认识,而史志林则进一步证明了刘满先生观点的正确性。有关讨论,请参看陈守忠:《河陇史地考述》,兰州:甘肃人民出版社,2007年,第268页;李并成:《汉代河西走廊东段交通路线考》,《敦煌学辑刊》2011年第1期;臧励龢等编:《中国古今地名大辞典》,上海:商务印书馆,1931年,第1019—1020页“会宁县”条;严耕望:《唐代交通图考》(第2卷),上海:上海古籍出版社,2007年,第341—420页;刘满:《河陇历史地理研究》,兰州:甘肃文化出版社,2009年,第103—212页;史志林:《关于唐会州州治的几个问题》,《中国历史地理论丛》2015年第1辑。、原州(今宁夏固原县)④原州,北魏正光五年(524)置,治所在今宁夏固原县。隋大业三年(607)州废为平凉郡,唐初复改为原州,广德元年(763)没入吐蕃。贞元十九年(803)徙治平凉县(今甘肃平凉市)。元和三年(808 )又徙治临径县(今甘肃镇原县)。见史为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),北京:中国社会科学出版社,2005年,第2103页。、成州及渭州(今甘肃陇西县东南五里),⑤[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷223《唐纪》39,北京:中华书局,1956年,第7157页。渭州,北魏永安三年(530)置,治今甘肃陇西县东南五里,辖境相当今甘肃陇西、渭源、漳县、定西、武山等县地。隋大业初废,唐武德初复置,天宝初改为陇西郡,乾元初复名渭州,宝应后陷于吐蕃。见为乐主编:《中国历史地名大辞典》(下册),北京:中国社会科学出版社,2005年,2902页。与在庆州、泾州、陇州的党项仍然有密切的接触,这就意味着吐蕃与党项联合寇盗唐朝的情况并没有终止,“仆固怀恩之乱”则应证了这一事实。仆固怀恩“反唐”从广德二年(764)八月一直持续到永泰元年(765)九月,卷入了回纥、吐谷浑、党项多个民族,他们与吐蕃联合,在仆固怀恩的诱导下,掀起了入侵唐境的浪潮。

《新唐书·代宗本纪》载:

(永泰元年八月)仆固怀恩及吐蕃、回纥、党项羌、浑、奴剌寇边。(九月)甲辰,吐蕃寇醴泉、奉天,党项羌寇同州,浑、奴剌寇盩厔,京师戒严。(十月)己未,吐蕃至邠州,与回纥寇边。辛酉,寇奉天。癸亥,寇同州。乙丑,寇兴平。丁卯,回纥、党项羌请降。癸酉,郭子仪及吐蕃战于灵台,败之。京师解严。⑥同州在关内道最东边,紧邻京畿地区,党项是如何达到同州,史料并未说明,但《新唐书·党项传》载宝应元年(762)泾、陇党项入寇奉天、华原及同官,而参与“仆固怀恩之乱”的吐蕃也进犯奉天,故而党项很可能是由泾、陇入京畿,然后再进寇同州。《新唐书》卷6《代宗本纪》,北京:中华书局1975年标点本,第171页。《新唐书》卷221上《西域·党项传》,北京:中华书局1975年标点本,第6216页。

此次“叛唐事件”由于仆固怀恩暴死军中及郭子仪成功分化吐蕃与回纥而得到平息。在“叛乱”平息之后,代宗开始认真考虑对吐蕃和党项的政策。于是郭子仪上言分离吐蕃与党项,将散处在盐、庆等州的党项迁往他处。《新唐书·党项传》 云:

子仪以党项、吐谷浑部落散处盐、庆等州,其地与吐蕃滨近,易相胁,即表徙静边州都督、夏州、乐容等六府党项于银州之北、夏州之东……召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝,厚赐赉,使还绥其部。……又表置静边、芳池、相兴王(应为“三”之讹)州都督、长史,永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝,宜定州刺史折磨布落、芳池州野利部并徙绥、延州。①同书、同传校勘记“又表置静边、芳池、相兴王都督、长史”应为“又表置静边、芳池、相兴三都督、长史”。《新唐书》卷221上《西域·党项传》,北京:中华书局1975年标点本,第6217页,第6241页。

郭子仪针对党项迁徙的政策大概可以分为三部分。一是将静边州都督府下的大部分党项迁徙到银州之北、夏州之东,这部分东迁的党项是由静边州刺史拓跋朝光领导的;二是将在庆州境内芳池州党项以及静边州下的思乐州党项安置在灵州境内,置永平等七都督府以处之,并设静边、芳池、相兴三州都督、长史为长官②《新唐书》卷43下《地理志》33下将这七都督府归在灵州都督府下。《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1123页。;三是将庆州境内的宜定州部落和芳池州部落迁往绥州、延州③绥州,唐武德三年(620)于延州丰林县置,在今陕西延安市东北,贞观二年(628)移治上县,即今绥德县。延州,西魏废帝三年(554)改东夏州所置,改称延州,隋大业三年(607)改称延安郡,唐武德元年(618年)复称延州,治肤施县,在今延安市东北。见史为乐主编:《中国历史地名大辞典》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第1024页、第2264页。。要注意的是:一方面静边州都督府下的党项被分成了两个部分;另一方面,在庆州界的芳池等州本是党项野利等部的主要聚居地,而郭子仪将芳池州的党项分迁到灵州和绥、延两处。静边州都督府下的各州都隶灵州都督府,故静边州都督府也应在灵州境内,但是参加仆固怀恩“叛乱”的主要是在庆州和泾陇地区的党项,郭子仪的分离政策却涉及灵州境内的党项,因此,郭子仪不仅隔离了吐蕃与党项,而且也将党项内部分割,削弱了党项的力量,可谓用心良苦。通过郭子仪的安排,永泰以后,聚集在灵州、庆州、泾州、陇州、夏州等地的党项除了一部分留在灵州外,大多被迁徙到了延州、绥州以及银州之北、夏州之东,居住在了关内道的东部。

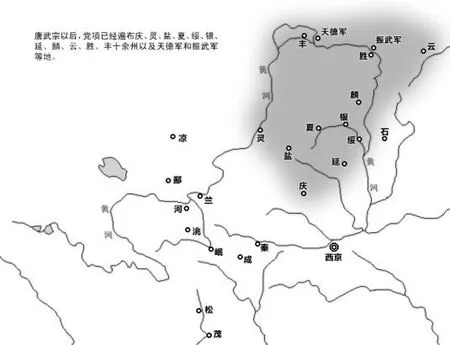

随着“安史之乱”的平息和吐蕃攻势的减弱,在这一区域的党项终于获得了一个安定的外部环境,其部族逐渐发展、分散,到了武宗会昌以后,其足迹已经遍布庆州、灵州、盐州、夏州、绥州、银州、延州、麟州、云州、丰州、胜州等地。会昌初,为了更好地控制党项,唐朝将在绥、银、灵、盐、夏等州的党项划分成三个部分进行管制,派遣崔君会、李鄠、郑贺三人分别负责。

《旧唐书·党项羌传》载:

上频命使安抚之,兼命宪臣为使,分三印以统之。在邠、宁、延者,以待御史、内供奉崔君会主之;在盐、夏、长、泽者,以侍御史、内供奉李鄠主之;在灵、武、麟、胜者,以侍御史、内供奉郑贺主之,仍各赐绯鱼以重其事。④《旧唐书》卷一九八《西戎·党项羌传》,北京:中华书局1975年标点本,第5293页。傅璇琮、周建国认为此条所记与武宗时《赐党项敕书》中所记相符,应为事实。参见:李德裕著,傅璇琮、周国平校笺:《李德裕文集校笺》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第96页。

后又为了防止节度使压迫党项,武宗采取了派皇子统诸道,监视节度使的工作,同时也加强对党项的管理。武宗会昌三年(843),李德裕上奏,谈到对党项的政策:

党项愈炽,不可不为区处。闻党项分隶诸镇……臣今请以皇子兼统诸道,择中朝廉干之臣为之副,居于夏州,理其辞讼,庶为得宜。乃以兖王岐为灵、夏等六道元帅兼安抚党项大使,又以御史中丞李回为安抚党项副使,史馆修撰郑亚为元帅判官,令赍诏往安抚党项及六镇百姓。①[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷247《唐纪》63,北京:中华书局,1956年,第7993页。

由此可以看出,最晚武宗会昌初期,党项的活动范围被基本确定下来,其部族的内迁也随之结束。而党项正是以这广阔的空间为基础,逐渐发展,成为唐末一支重要的政治力量。

图1-2 “安史之乱”

图1-3 武宗会昌以后党项的分布范围

三、唐对内迁党项管理政策的制度性调整

唐代对周边归附诸族大多实行羁縻府州制度。《新唐书·地理志》“羁縻州”条云:

唐兴,初未暇于四夷。自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式。①《新唐书》卷43下《地理志》33下,北京:中华书局1975年标点本,第1119页。

这是史书中关于唐代羁縻府州管理体制较为明确的记载,而目前关于唐代羁縻府州制度的论述也颇为丰富。②参见刘统:《唐代羁縻府州研究》,西安:西北大学出版社,1988年。章群:《唐代蕃将研究》,台北:联经出版事业公司,1986年,第119—142页。张国刚:《唐代政治制度研究论集》,台北:文津出版社,1994年,第93—112页。马驰、马文军:《唐代羁縻府州与中央关系初探》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)1997年第1期。马驰:《试论唐代蕃州的管理体制》,黄永年等编:《中国古代史论集》,西安:陕西师范大学出版社,1999年,第600—645页。谭其骧:《唐代羁縻州述论》,谭其骧:《长水粹编》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第136—162页。艾冲:《唐代都督府研究——兼论总管府· 都督府·节度司之关系》,西安:西安地图出版社,2005年,第186—213页。樊文礼:《唐代灵、庆、银、夏等州界内的侨置府州》,《民族研究》1990年第4期。羁縻府州作为唐廷前期安置内附蕃族的重要制度,可以追溯至高祖武德时期,在太宗时期发展完备,安史之乱后则逐渐削弱。在羁縻府州中,部落首领为都督、刺史,且由朝廷任命,但可以世袭,并且经济上实行赋税优待,自我管理内部事务,所谓“全其部落,顺其土俗”③[宋]司马光撰,[元]胡三省注:《资治通鉴》卷193《唐纪》9,北京:中华书局,1956年,第6076页。,具有较大的地方自治和自主性色彩。但随着吐蕃对唐朝边境领土的蚕食,吐谷浑、党项等部落纷纷要求内迁,于是就有了侨置在正州之下的羁縻府州。尽管这些侨置的羁縻府州仍然具有很大的自治色彩④李鸿滨对吐谷浑和党项内迁后的所侨置府州的羁縻性质作了详细论述。请参看李鸿宾:《唐朝朔方军研究——兼论唐廷与西北诸族的关系及其演变》,长春:吉林人民出版社,2000年,第32页—37页。《墓志里吐谷浑王族任职押蕃使问题再探》,《西夏研究》2013年第4期。,但相对叛服不定的边境羁縻府州来说,唐政府还是尽力将前者纳入到自己的体制内,押蕃使职能和性质的调整正是唐朝为实现这一目的主要措施。

押蕃使又称为“押蕃落使”、“押诸蕃部落使”、“诸蕃使”等,“押”即管理之意,也就是掌管蕃族事务。对于押蕃使出现的时间,黎虎认为应追溯至睿宗景云二年(711)。⑤黎虎:《唐代的押蕃使》,《文史》2002年第2期。而村井恭子则根据《拓跋守寂墓志》中所记“迨仪凤年……高祖立伽府君……拜大将军、兼十八州部落使”将押蕃落使的时间向前推至高宗仪凤年间(676—679)⑥村井恭子:《押蕃使の设置につぃて——唐玄宗时期におけゐ对异族民族政策の转换》,《东洋学报》2003年第84卷第4号。。学界大多人都认为押蕃使是节度使系统的产物,而如张国刚指出,由节度使兼任押蕃使大都是唐代边将羁縻府州制的衰退、节度使体制兴起后设立的。⑦张国刚:《唐代政治制度研究论集》,台北:文津出版社,1994年,第96页。苏航也认为,随着唐初所建立的羁縻州体系的瓦解和节度使体制的形成,唐朝的蕃族政策思路也从原先的以羁縻州为主的行政化管理转为以押蕃使为核心的军事化管理。⑧苏航:《唐代北方内附蕃部研究》,北京:北京大学博士论文,2006年,第96页。唐朝押蕃落使制度转变的意义,还可参见李鸿宾:《墓志里吐谷浑王族任职押蕃使问题再探》,《西夏研究》2013年第4期。李鸿滨则指出如果村井恭子的说法成立的话,意味着押蕃使是节度使制度之前的产物。①《墓志里吐谷浑王族任职押蕃使问题再探》,《西夏研究》2013年第4期。实际上,如果仔细分析《拓跋守寂墓志》里反映出的信息,可以发现,尽管押蕃使在节度使制度产生之前就已经存在,但押蕃使却经历了一个军事化的过程,并且由于节度使的出现,其最终被纳入了唐朝的军事体系之中,也就是说,虽然押蕃使不是节度使制度的产物,但其性质的变化却与节度使的产生有密切的联系。

在《拓跋守寂墓志》记:

迨仪凤年……高祖立伽府君……拜大将军、兼十八州部落使……曾祖罗胄府君……拜右监门卫将军、押十八州部落使,仍充防河军大使。祖后那府君……拜静边州都督,押淳、恤等十八部落使、兼防河军大使,赠银州刺史。考思泰府君……拜左金吾卫大将军、兼静边州都督防御使、西平郡开国公。会朔方不开……周处则以身殉节……赠特进、左羽林军大将军。公即西平公之元子也……起家袭西平郡开国公,拜右监门卫大将军、使持节、浮、恤等一十八州诸军事、兼静边州都督,仍充防御部落使……弟游击将军、守右武卫翎府右郎将6助知检校部落使守礼……嗣子……使持节淳、恤等一十八州诸军事、兼静边州都督防御部落使……西平那开国公曰澄澜……叔父朔方军节度副使、并防河使、右领军卫大将军、兼将作大匠兴宗,材略纵横。②康兰英主编:《榆林碑石》,西安:三秦出版社,2003年,第224页。

从墓志可以看出拓跋家族一直是“押十八部落使”,这表示则表示拓跋部首领要管理好其下各党项羁縻小州,并且协调各小州之间的关系。而到了后那府君的时候,拓跋部才正式成为静边州都督。如果都督、刺史系统属于行政系统的话,那此时属于押蕃使系统的部落使的军事意义并不明显,或者说行政与军事两个系统并没有分开。但从守寂父思泰开始到侄澄澜,都是负责十八州的军事,静边州都督反而成了兼任,而守寂叔兴宗更是担任了朔方节度使副使。这种现象同样存在于内迁的吐谷浑中。目前已出土的唐朝时期吐谷浑墓志铭中只有慕容明、慕容曦光和慕容曦皓三人曾担任押蕃使的记录。其中,慕容明于景云二年(711)担任押浑副使;慕容曦光在开元九年(721)到十年(722)帮助唐朝平定“康待宾之乱”后,于开元十八年(730)担任朔方节度副使,兼治部落使;慕容曦皓则在安史之乱时出任押番浑使。③慕容明等三人的墓志原文见李鸿滨:《墓志里吐谷浑王族任职押蕃使问题再探》,《西夏研究》2013年第4期。李鸿滨还在分析了知部落使与押浑副使的区别,认为前者只是管理本部落的事务,而后者还要管理其他蕃族的事务,且已经处于朔方节度使的管制之下了。可见,作为内迁的羁縻蕃族,拓跋党项与慕容吐谷浑的发展轨迹有很多相似之处。那么,这些史实又反映出什么呢?首先,如前所言,部落首领不再仅仅是管理本部的行政事务,其作为押蕃使的军事职能得到加强,而这种军事化的倾向早在开元初期就已萌芽;其次,党项和吐谷浑都有族人担任过朔方节度副使,这可以说是二者被纳入朔方节度使系统的一个标志。关于朔方节度使的建立,李鸿宾论道:

从(开元九年721)四月康待宾之反,到七月唐朝将其镇压,再到十月六日玄宗下敕设立朔方节度使,这三者之间存在着明确的因果关系……突厥大规模的反唐活动打破了都护府的监控机制,迫使唐廷采取朔方道行军的方式北上应付;现在,六胡州的反抗暴动又迫使唐朝再次确立了朔方节度使的正式体制,进一步加强了北部的防御能力。①李鸿宾:《唐朝朔方军研究——兼论唐廷与西北诸族的关系及其演变》,长春:吉林人民出版社,2000年,第109页。

既然朔方节度使的任务在于强化唐廷北境边防,那拓跋兴宗作为节度副使理所当然要承担起防御任务,为唐朝的边防安全出力。这也意味着拓跋兴宗拥有党项部落人员和国家官员的双重身份,其实是加强了拓跋部作为唐朝蕃部的向心力,实际上拓跋部首领从通过“持节”来获得对党项诸部落军事权时就已经有了国家武职的色彩。与此同时,开元二十年(732),朔方节度使“增领押诸蕃部落使”②《新唐书》卷64《方镇表四》,北京:中华书局1975年标点本,第1763页。。而这并非偶然,肃宗乾元元年(758)“置振武节度押蕃落使,领镇北大都护府、麟、胜二州”③《新唐书》卷64《方镇表四》,北京:中华书局1975年标点本,第1766页。,永泰元年(765)郭子仪请于庆州以“梁进用为押党项部落使”④《新唐书》卷221《西域·党项传》,北京:中华书局1975年标点本,第6217页。,又有德宗贞元三年(787)置“夏州节度使观察处置押蕃落使,领绥、盐二州。”⑤《新唐书》卷64《表四》,北京:中华书局1975年标点本,第1775页。。麟州、胜州、盐州等地都是党项的主要分布地,而即使“安史之乱”后,在吐谷浑和铁勒契苾部中仍然有部落首领担任本部押蕃使的情况,⑥村井恭子:《东亚国际关系中唐朝的北边政策研究》,北京:北京师范大学博士论文,2008年,第39页。因此这一现象很可能也存在于党项部落中,倘若如此,押蕃使制度演变成了“节度使兼押蕃使—部落使”二级体制。

押蕃使制度发生变化与唐朝当时所处的形势有紧密联系,即吐蕃与后突厥汗国的兴起以及唐朝节度使体制的确立。⑦李方:《后东突厥汗国复兴》,《中国边疆史地研究》2004年第3期。高宗龙朔三年(663),唐蕃双方维持了近30年的和平局面被打断,双方在唐朝西部边境展开了争夺战。调露元年(679),东突厥阿史那温博、奉职两部反唐,开启了后突厥汗国建立的前奏。虽然这次叛乱被唐中央镇压,但其后不久阿史那骨咄禄再次召集亡散,在高宗永淳元年(682)正式建立后突厥汗国,从此以后便不断侵扰唐朝北部边境。吐蕃的崛起和后突厥汗国的复兴对唐朝的边疆体制和军政制度产生了深刻的影响,其中最重要的要属节度使的出现和“外重内轻”军事部署的形成。为了有效防止突厥与吐蕃的入侵,唐朝以长期屯驻的军镇常备军代替了过去临时出征的行军,这种转变既能更好地防御外敌,又减少了行军中所需的物质消耗,适应了战事频繁的新形势。但这也伴随着军镇的常任军官——节度使的出现。节度使由唐朝中央政府派出,具有强烈的军事色彩,其兼任诸蕃落使实际上是将边境蕃部纳入唐朝自身的军事体系中,同时也就意味着是部落首领权力的削弱,而这不仅是加强对蕃部统治的需要,更是为了进一步利用蕃部的军事力量。总之,从羁縻府州到节度使体系的转变,行政系统(都督、刺史等)和军事系统中的押蕃使双轨并行成为唐中后期管理内迁党项的主要方式。

结 语

李鸿宾曾将唐朝的疆域与民族的构成总结为“二元制建构”,即唐朝是由中原农耕核心区及其汉人为主体的内层与周边外围游牧或半农半牧及其非汉人为主的外层社会组成的。外层可以主动依附或者被纳入内层,如草原民族称李世民为“天可汗”,但当外层力量足够强大时,它又会对内层发起挑战。党项与唐王朝的关系也许能算是这种“二元制建构” 的一个典型。伴随着吐蕃的崛起及其对党项原住地的占领,高宗乾封二年(667)部分党项开始向唐政府求得内迁的许可。安史之乱前,松州是内迁党项的主要来源地,这些党项在拓跋部的带领下,首先将庆州作为了第一个落脚点,随后在高宗仪凤年间又往北到了银州、灵州、胜州等地。这是党项内迁的第一个阶段。安史之乱爆发后,唐被迫西兵东调,造成河陇空虚,吐蕃趁机攻陷河陇,并波及了存留在松州地区的党项人。于是在陇右成州、秦州等地的党项和在松州的党项被迁到了庆、灵、夏、银地区。这次迁徙的党项人可分两部分、三条路线:一是在松州的党项人迁往庆州;二是在陇右地区的党项分别迁往灵、夏地区和泾、陇地区。永泰元年(765),为了分离庆州、盐州等地的党项与吐蕃,郭子仪将在关内道的党项一分为三,分别安置在灵州、夏州之东和银州之北以及绥州和延州。这是党项内迁的第二个阶段。如此一来,分批内迁的党项部众逐渐融合发展,武宗会昌以后其足迹已经遍布庆州、灵州、盐州、夏州、银州、丰州、云州等地区,即今甘肃东南、宁夏、陕西北部、山西北部、内蒙古中部等地区。会昌初唐王朝对党项实行分区管理,将党项分别限制在一个相对固定的区域中,也许可以作为党项漫长过程的句号。

尽管党项起初内迁到关内道之时,唐朝对其实行松散的羁縻式管理,但唐政府却一直没有忘记将党项羁縻府州纳入自身管制体系下的总方向。从行政化的部落使到军事化的押蕃使,以节度使兼任押蕃使,同时任命党项成员为正式的地方武官,唐朝统治者正是通过从羁縻府州到节度使系统的转换,将党项部众纳入了帝国的军事系统之内。唐王朝对党项管理的制度性调整,其中既有边疆少数民族力量崛起后,面对边境危机时唐朝从初期“内重”格局到以边防节度使为中心的“外重”局面的偶然性和无奈性,又有试图通过完全控制内迁蕃族,将其改造成王朝“保塞杂虏”的必然性。如王小甫所说:“尽管部落组织有利于保持其战斗力,从而强化帝国军力,但部落组织牢固的血缘关系却与历史官僚政权获得自由流动资源的政策目标有差异。因此,统治者对内蕃群体的政策一开始就是在利用部落战斗力的同时,尽可能将其纳入本地社会使其成为帝国编民。”①王小甫:《唐五代北边的内外之际与国家认同》,见王小甫:《中国中古的族群凝聚》,北京:中华书局,2012年,第200页。

唐末实力衰落,对蕃部和蕃兵成为唐朝军事力量的重要组成部分,而不再只是军事补充,蕃部将领打着“护唐”旗号极力发展自身力量,渐成地方割据势力,党项、沙陀势力就是在这一时代背景下崛起的。因此,唐政府希望通过对蕃部的军事安排使得这些内附民族既是帝国编民,又是帝国的军事后盾,这种希冀最后被证明是过于理想化了。