腹腔神经丛射频毁损术用于治疗上腹部癌痛的临床研究*

徐凤和 刘传圣 尹燕伟 王世杰 衣玉胜 于俊敏

(青岛大学附属医院疼痛科,青岛266003)

腹腔神经丛射频毁损术用于治疗上腹部癌痛的临床研究*

徐凤和 刘传圣 尹燕伟 王世杰 衣玉胜 于俊敏Δ

(青岛大学附属医院疼痛科,青岛266003)

上腹部癌痛包括上腹部晚期恶性肿瘤如胰腺癌、肝癌、胆管癌、胃癌、腹部淋巴肉瘤等引起的疼痛,部分上腹部癌痛病人疼痛程度剧烈,经三阶梯药物治疗后出现药物副作用不能耐受、或者疼痛控制不满意的情况,疼痛程度剧烈,严重影响日常生活及睡眠,可以考虑应用腹腔神经丛毁损微创治疗。射频热凝术是通过磁场发射出高频率射频电流,射频电流在工作电极尖端产生变化磁场,使磁场覆盖的靶点组织内分子运动摩擦生热,热凝毁损靶点区域组织,专用于神经刺激疼痛传导通路阻断和脑部毁损,其具有定向准确、可控性好、疗效确切持久及副作用小等优点。目前对于上腹部癌痛相关治疗中,多以神经阻滞或者无水酒精注射治疗为主,神经阻滞治疗效果维持时间短,而无水酒精注射治疗疗效与无水酒精注入量以及局部解剖组织有无侵犯、粘连等密切相关,且无水酒精扩散不能完全把控,有时出现周围组织不良反应。本研究主要观察CT引导下经皮腹腔神经丛射频热凝术应用于晚期腹部顽固性癌痛的疗效及相关不良作用,为临床提供参考。

方 法

1.一般资料

本研究已获本院伦理医学委员会批准,并与病人签署知情同意书。选择上腹部癌症病人60例,性别不限,体重49~77 kg,年龄37~69岁。入选病人均经WHO三阶梯口服止痛药物治疗,且阿片类药物日服用量对换为吗啡剂量≥120 mg,数字评分法(numerical rating scale, NRS)评分≥6分。入选病人随机分为两组,每组30例。S组为研究组,采用双侧后路法经皮射频腹腔神经丛热凝术治疗;D组为对照组,采用双侧传统后路法经皮穿刺腹腔神经丛无水酒精毁损治疗。

排除标准:严重恶液质、感染、凝血功能异常、脊柱畸形或椎体转移、截瘫及严重心肺功能、肝及中枢神经系统功能异常者。

2.研究设计及操作过程

(1)术前准备:①术前禁饮食8小时;②术前30 min使用抗生素;③碘皮试过敏试验、建立稳定的静脉通路并予以补液,常规监测血压、心率、脉搏、血氧饱和度;④术前做好病人宣教与心理辅导。

(2)操作过程

S组:在CT机下,病人取俯卧位,先在T12~L1之间横断扫描,确定L1椎体,选出最适合穿刺的层面,并标记进针点。穿刺点一般选在后背部第12肋下缘,L1棘突水平面,距中线约4~7 cm处。局麻后,用23G长15 cm带游标和刻度的穿刺针向前内上方穿刺,经L1椎横突刺向椎体前方。如针尖碰到椎体,则逐渐增加针与水平面的角度,使针恰好滑过椎体侧缘到达椎体前方约0.5~1.0 cm。在穿刺过程中反复三维CT扫描引导下,指引穿刺进针的方向和进针的深度,直至针尖到达腹主动脉后壁或侧壁附近。退出针芯,连接射频电极,开启感觉运动刺激模式,根据病人反应,调整针尖角度和深度,至以最小电量刺激时病人原有症状复制出,表明针尖位置最为接近靶点目标,回抽无血液,开始行射频热凝治疗,温度设置采用爬坡法,由低至高逐渐加温(65℃~90℃),然后再调整穿刺针的方向和深度,寻找其它靶点,采用同样的方法进行射频治疗,一般选择3~6个靶点,同样操作行对侧穿刺及射频毁损术,至最终病人疼痛缓解后停止。

D组:前期操作同上,CT扫描并三维重建后确定针尖的位置正确后,回吸无血液或气体流出,先注入1%利多卡因5 ml + 3 ml造影剂,观察造影剂在腹主动脉周围扩散范围,当造影剂扩散影像良好,对侧穿刺方法相同。观察15 min后,若病人阻滞后疼痛缓解,无异常不适,缓慢注入总计15~20 ml无水酒精,拔针时边退针边注入0.5%利多卡因3 ml。

手术结束,观察病人各项生命体征,待平稳后返回病房,保持平卧位4 h,严密监测病人生命体征,予以补液等对症处理。

3.疗效评估

记录治疗前及治疗后第1日、第7日、第14日、第30日、第60日、第90日分别行以下方法疗效评估。①数字评分法(numerical rating scale, NRS):采用10 cm直线,两端标明0和10字样,0端代表无痛,10端代表最剧烈疼痛。因部分病人随访为电话随访,所以所有病人统一使用NRS评分,病人自行在直线上标出治疗前后疼痛相应位置,作为疼痛量化依据。②疼痛缓解度 (pain relief rate,PAR)[1]:采用0~4数字疼痛缓解分级标准,0度:未缓解(与治疗前相比,疼痛未减轻);1度:轻度缓解(疼痛减轻,NRS值降低幅度在25%~50%);2度:中度缓解(疼痛减轻,NRS值降低幅度在51%~75%);3度:明显缓解(疼痛减轻,NRS值降低幅度在76%以上);4度:完全缓解(疼痛消失,NRS值为0)。总有效率= 2度+3度+4度。③生命指征情况及不良反应发生率:记录病人治疗中及治疗后生命指征情况,术后腹泻、低血压、排尿困难、神经损伤等不良反应的发生情况,及处理后恢复情况,并且两组间进行比较分析。

4.统计分析

采用SPSS 20.0统计软件进行分析,计量资料以均数±标准差(±SD)表示,组间比较采用单因素方差分析,组内比较采用重复测量设计的方差分析,计数资料比较采用卡方检验,P< 0.05为差异有统计学意义。

结 果

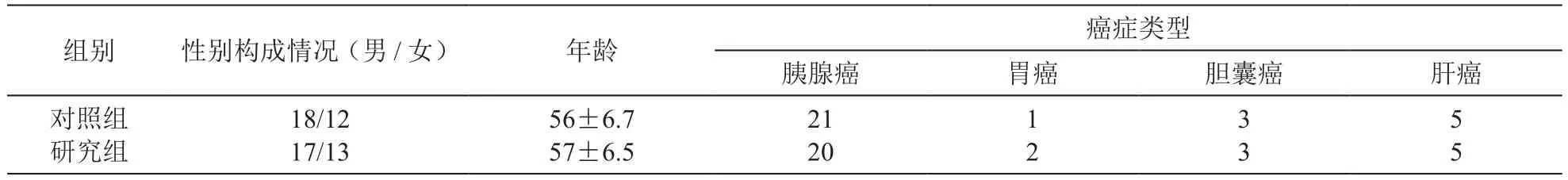

1.在3个月随访过程中,S组有3例、D组有4例失访。两组病人性别、年龄、体重、术前NRS评分等一般情况各指标比较差异无统计学意义 (P> 0.05,见表 1)。

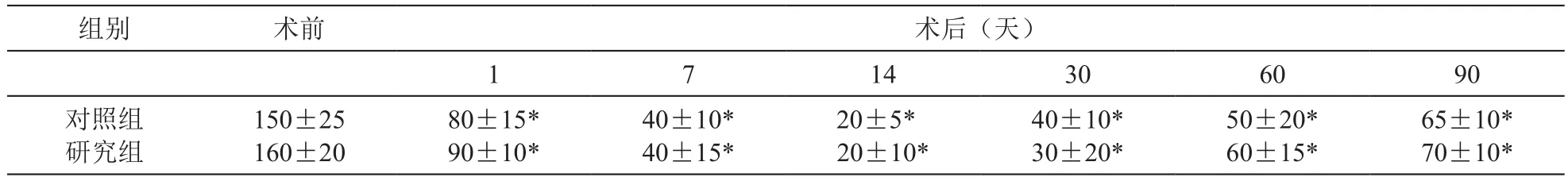

2.与术前比较,表2可见两组病人术后不同观察时间点吗啡日用量均降低P< 0.05;其中术后14天吗啡使用量降至最低,第60天及以后吗啡使用日剂量有所增长,但仍明显低于术前(P< 0.05);S组与D组,在相同观察点比较,术前及术后吗啡使用日剂量变化,组间差异无统计学意义(P> 0.05,见表2)。

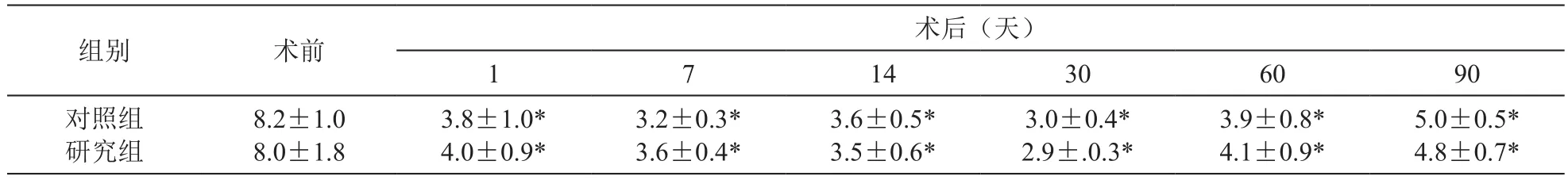

3.与术前比较,表3可见术后不同观察点病人疼痛NRS评分较术前均降低(P< 0.05);其中术后30天左右NRS评分最低,术后60天及以后NRS评分有所升高,但总体低于术前NRS评分;两组间在相同观察时间点NRS评分无明显差异(P> 0.05,见表3)。

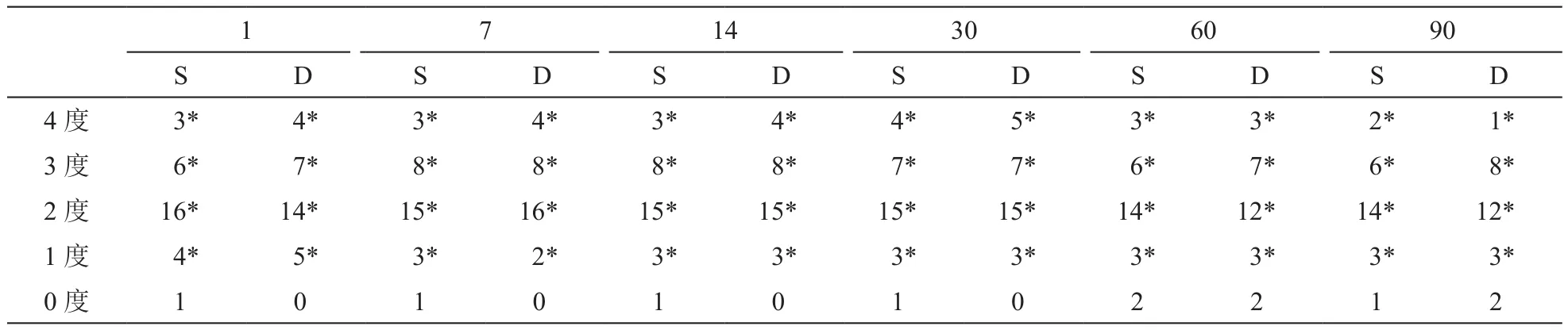

4.与术前比较,PAR(疼痛缓解率)表格4可见术后不同观察点病人疼痛PAR总有效率在90%以上,术前术后有明显差异 (P< 0.05) ;其中术后30天左右PAR最高,术后60天及以后PAR较前降低,两组间PAR无明显差异(P> 0.05,见表4)。

表1 两组病人一般资料的比较(n = 30, ±SD)

表1 两组病人一般资料的比较(n = 30, ±SD)

组别 性别构成情况(男/女) 年龄 癌症类型胰腺癌 胃癌 胆囊癌 肝癌对照组研究组18/12 17/13 56±6.7 57±6.5 21 20 12 33 55

表2 不同观察时间点病人使用吗啡日用剂量(mg, n = 20, ±SD)

表2 不同观察时间点病人使用吗啡日用剂量(mg, n = 20, ±SD)

*P < 0.05,与治疗前相比

组别 术前术后(天)1 7 65±10*70±10*14 30 60 90对照组研究组150±25 160±20 80±15*90±10*40±10*40±15*20±5*20±10*40±10*30±20*50±20*60±15*

表3 术前、术后病人NRS评分(n = 20, ±SD)

表3 术前、术后病人NRS评分(n = 20, ±SD)

*P < 0.05,与治疗前相比

组别 术前术后(天)1 7 5.0±0.5*4.8±0.7*14 30 60 90对照组研究组8.2±1.0 8.0±1.8 3.8±1.0*4.0±0.9*3.2±0.3*3.6±0.4*3.6±0.5*3.5±0.6*3.0±0.4*2.9±.0.3*3.9±0.8*4.1±0.9*

表4 术后两组病人PAR的变化(天)

所有穿刺病人均未发生脏器、神经损伤等相关并发症。两组病人均有不同程度穿刺部位疼痛不适,均未予以特殊处理,24小时内缓解。S组腹泻发生率57%,D组68%。D组有1例腹泻严重,肌肉注射阿托品0.5mg后缓解,其余病人出现轻微腹泻未予特殊治疗处理,均3~5 d内缓解。D组低血压发生率77%,S组52%,补充500~1 000 ml晶体液后血压均在4 h内恢复至治疗前水平。与S组比较,D组腹泻发生率升高(P< 0.05)。两组病人中,均未出现排尿困难的不良反应。

讨 论

本研究中,上腹部癌痛以胰腺癌最多,占65%左右,肝癌约30%,余类型5%左右。魏志旺[2]等有研究表明,胰腺癌首发症状为腹痛的占53.7%,张群华[3]等分析2340例大样本胰腺癌病人,老年胰腺癌病人首发均以腹痛、黄疸为主。进展期及晚期的上腹部癌痛,常因肿瘤侵犯腹腔神经丛引起,为神经源性疼痛,部分病人服用阿片类药物效果不佳,或者需要剂量过大,需要一种简单有效的治疗方法控制疼痛,自1914年Kappis[4]首次描述腹腔神经丛毁损术后,该项技术经过了诸多改进,本研究拟通过射频热凝与无水酒精毁损的方法对比研究,确定射频热凝术是否安全有效。

腹部内脏器官的交感神经纤维起于脊髓的前侧角,腹腔神经丛由内脏大神经,内脏小神经及内脏最小神经提供主要的节前纤维,内脏大、小神经感觉及内脏最小神经为上腹部实质脏器的痛觉传入纤维,人群大约50%内脏最小神经缺如[5]。病人的腹腔神经节解剖变异非常明显,神经节的数量从1~5个不等,直径为0.5~4.5 cm,神经节位于大动脉的前侧或者偏前侧,常平第一腰椎椎体水平。因此,腹腔神经节位置相对固定,雷树米等[6]报道称,腹腔神经丛平对T12-L1椎体高度者占94.4%。蔡昌平等[7]解剖研究的腹腔神经丛、腹腔神经节的位置、形态,发现95%腹腔神经丛位于第12胸椎至第1腰椎椎体,腹腔神经节依据形态可分为长条型、结节型、薄片型、半月型;长条型又根据其行程可分为纵行、横行、斜行3种。使用无水酒精或者射频热凝进行毁损腹腔神经丛时,关键是能尽可能的靠近神经节,通过物理或者化学的方法尽可能全面的毁损到腹腔神经丛,但是上腹部癌症晚期病人因肿瘤侵犯,或者解剖位置的改变,并不能按照预期,全面毁损神经,因此上腹部癌痛病人在诊断明确后,腹腔神经丛毁损术可尽早施行。细分胰腺周围神经丛包括6个部分[8]:第一部分从右侧腹腔神经节至胰腺沟突的内上侧;第二部分是从肠系膜上动脉丛至胰腺沟突内上侧;第三部分是肝十二指肠韧带周围;第四部分是肠系膜上动脉丛;第五部分是右侧腹腔神经丛;第六部分是左侧腹腔神经丛。其中第二部分癌转移灶最为常见,占浸润总数的67%。

无水酒精用于腹腔神经丛或者内脏大小神经的毁损中,李顺[9]等报道术中使用5 ml无水酒精即可以达到良好的镇痛效果,本研究中无水酒精毁损组行双侧单次穿刺,选择使用无水酒精总剂量15~20 ml,以达到毁损全面的治疗效果。杨冯睿[10]等有研究指出可以进行连续两次内脏神经毁损,以达到更持久的镇痛效果。射频热凝术可经过感觉神经测试,甚至带测试穿刺而进一步确定穿刺针与神经节的相关位置,所以能有更明确定位的效果。有报道[8]经皮射频腹腔神经丛热凝术可以精确定位并减少医源性损伤,降低疼痛评分和阿片类镇痛药物的用量,同时也可以改善与长期虚弱慢性疼痛相关的一些参数,如焦虑水平、日常活动、情绪和整体的健康感觉。

本研究中射频热凝组根据腹腔神经丛解剖特点,在穿刺过程中调整进针角度和深度,并在感觉刺激模式下调整穿刺针针尖位置,到达病人症状复制靶点位置时,行射频毁损治疗;一般选择3~6个靶点,至病人疼痛缓解后结束操作。研究结果与无水酒精组镇痛效果相当,而不良反应,如腹泻,体位性低血压,神经损伤等明显降低,考虑可能与无水酒精使用剂量相对较大,神经丛及周围组织被广泛毁损,可控性相对较差有关。倪家骧[11]等研究中有2例病人出现下肢肌力减弱的情况,本研究中无下肢运动严重神经毁损表现。同时,因为本研究中例数相对较少,观察时间相对较短,数据可能存在偏差,有研究[12]表明胰腺癌死亡率高,中位生存期仅6个月,5年存活率小于5%。本研究可考虑下一步增加研究样本,也可考虑射频热凝与无水酒精联合使用,一方面精确定位,另一方面减少酒精使用量过多导致的副作用,进一步规范上腹部癌症种类并延长观察时间至半年,以进一步明确射频热凝治疗的安全性有效性。

通过本临床研究,可以初步得出以下结论,上腹部癌痛治疗,腹腔神经丛射频热凝毁损安全有效,不良反应较少,镇痛效果与无水酒精毁损的效果无显著差异,为临床治疗腹部癌痛提供一种新的选择。

[1] 周际昌. 实用肿瘤内科学. 北京:人民卫生出版社,2002:176 ~ 182.

[2] 魏志旺,李强. 影响老年胰腺癌预后的多因素分析.中国中西医结合外科杂志, 2016, 22:419 ~ 423.

[3] 张群华,倪泉兴. 胰腺癌2340例临床病例分析. 中华医学杂志, 2004, 84:214 ~ 218.

[4] Kappis M. Erfahrungen mit lokalanasthesie bei bauchoperation. Verh Disch Ges Chir,1914, 43:87 ~ 89.

[5] Vranken JH,Zuurmond WW,Van Kemenadae FJ,et al. Neurohitopathologic findings after a neurolytic celiac plexus block with alcohol in patients with pancreatic cancer pain. Acta anaesthesiol Scand, 2002,46:827 ~ 830.

[6] 雷树米,李朝龙,吴桂荣,等. 经皮穿刺行胰腺源性镇痛术的解剖学基础及其临床意义. 中国临床解剖学杂志 . 2003, 21:224 ~ 226.

[7] 蔡昌平,谢兴国,赵琼惠,等. 腹腔神经丛的应用解剖. 川北医学院学报, 2003, 18:5 ~ 7.

[8] 郑汉光,黄丽霞,万海方. 腹腔神经丛毁损术的研究现状及进展. 实用疼痛学杂志, 2007, 3:307 ~ 309.

[9] 李顺,廖丽君,张达颖,等. CT引导下经皮穿刺胸腔入路内脏大小神经阻滞术治疗胰腺癌疼痛的疗效观察. 中国疼痛医学杂志, 2014, 20(5):337 ~ 340.

[10] 杨冯睿,武百山,赖光辉,等. 双次腹腔神经丛毁损性阻滞治疗中上腹顽固性内脏痛疗效观察.疑难病杂志 , 2014, 13:59 ~ 62.

[11] 倪家骧,郭玉娜,薛纪秀,等. CT引导下腹腔神经丛毁损性阻滞治疗顽固性胰腺癌痛的临床观察.中国康复医学杂志, 2004, 19:450 ~ 452.

[12] Li D, Xie K, Wolff R,et al. Pancreatic cancer, Lancet,2004, 363:1049 ~ 1057.

10.3969/j.issn.1006-9852.2017.12.013

山东省科技厅立项(2011YD18068)

△通讯作者 xufenghe126@126.com;longalley@163.com