生物质炭成型燃料的成型机理及制备工艺研究进展

李泽亚, 伍 林, 饶文昊,2, 童 坤, 张 琪, 刘 盈

(1. 武汉科技大学 应用化学研究所, 湖北 武汉 430081; 2. 湖北科技学院

综述评论—生物质能源

生物质炭成型燃料的成型机理及制备工艺研究进展

李泽亚1, 伍 林1*, 饶文昊1,2, 童 坤1, 张 琪1, 刘 盈1

(1. 武汉科技大学 应用化学研究所, 湖北 武汉 430081; 2. 湖北科技学院

核技术与化学生物学院, 湖北 咸宁 437100)

概述了生物质炭成型燃料的制备机理,重点介绍了胶黏剂的选择,对有机胶黏剂中的淀粉基、木质素基和羟甲基纤维素基胶黏剂以及无机胶黏剂的优缺点进行了分析,并浅析了水及生物质颗粒粒径对燃料成型的影响;总结并比较了不同设备成型工艺,指明了未来开发具有高附加值的新型生物质炭成型燃料的研究方向。

生物质炭;成型燃料;胶黏剂;成型机理

随着煤炭资源的日益枯竭,寻找新型可再生燃料资源成为近年来研究人员研究的热点。生物质炭是由富含碳的生物质,如秸秆、木材和稻壳等在无氧或缺氧条件下经过高温裂解生成的具有高度芳香化、富含碳元素的多孔固体物质,利用生物质炭制备高热值的成型燃料是生物质能源的重要研究方向。根据我国第六次森林资源调查的结果,全国森林面积达1.75亿公顷, 活立木总蓄积量136.18亿立方米,林木生物质资源总量在180亿吨以上,薪炭林面积约300多万公顷,可提供的薪柴总量约2 000万吨[1-2],这为生物质炭的研究提供了丰富的原料。生物质炭成型燃料是将生物质炭或者粉炭加工成直径为6~8 cm,长度为其直径5倍左右的块状燃料,具有热值高、无粉尘,燃烧时无SO2等有害气体产生且灰分低等优良特性,属于可再生清洁能源,可替代煤、石油等石化燃料广泛应用于工业生产和生活中[3]。因此,合理开发生物质炭制备成型燃料具有广阔的应用前景和可观的社会经济效益。笔者就生物质炭成型燃料的成型机理及制备工艺研究进展进行了总结,并提出了生物质炭成型燃料的未来研究方向。

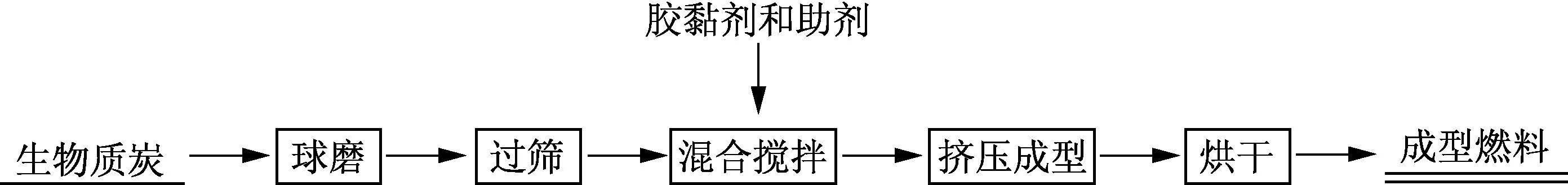

1 生物质炭成型燃料的制备流程

生物质炭成型过程是通过致密设备在一定压力下,将具有一定松散度和一定湿度的生物质炭颗粒及其添加剂的混合物挤压或者压缩成为具有一定机械强度的成型燃料,制备工艺流程如图1所示。将生物质炭粉碎、过筛,选取具有一定粒径的炭粉与胶黏剂及助剂混合,根据炭粉、胶黏剂、助剂以及产品的性能要求选取合适的成型工艺制备成品,主要2个步骤为胶黏剂的选择和成型工艺(设备)的选择。目前,成型工艺已经相对成熟,而胶黏剂的种类繁多,黏结机理复杂,对成型炭的性能影响大,更多的科学工作者将研究方向集中在胶黏剂的选择上。

图1 生物质炭成型工艺流程图Fig. 1 The technological process of biomass carbon molding

2 胶黏剂的选择

2.1 机理分析

生物质炭在成型过程中,主要分为3个阶段[4]:第一阶段,生物质炭颗粒在较低的压力下,位置重新排列,由蓬松的状态形成一个较为致密的压实体,炭粉颗粒基本保持原有的形状和特征;第二阶段,在较高的压力下,原炭粉颗粒发生弹性和塑性形变,与胶黏剂和水充分接触,颗粒间距离减小,接触面增大,范德华力增大,从而让颗粒黏结在一起;第三阶段,经过冷却、干燥后,颗粒间的黏结物固化,在颗粒间形成坚固的固相桥联,形成具有一定机械强度的成型燃料。对成型机理的研究,有助于提高成型燃料的品质、降低成本以及优化成型工艺[5]。生物质炭具有多孔结构,炭粉成型燃料的胶合主要发生在炭粉颗粒的表面和孔道之间[6]。不同的胶黏剂,由于成分不同,炭粉成型时内部黏结力也不尽相同,所以胶黏剂的选择和成型方式都会对成型燃料的性能产生影响。生物质炭成型燃料内部黏结力类型可分为5类[7]: 1)非自由移动胶黏剂的黏结力; 2)粒子间的范德华力或静电引力; 3)固体颗粒的桥接; 4)自由移动液体的表面张力和毛细压力; 5)固体粒子间的充填或嵌合。由于生物质炭含水率低,缺少非自由基胶黏剂的黏结,在成型过程中不加胶黏剂很难成型[8],因此,生物质炭成型燃料的黏结机理除了粒子之间的作用,最主要还是胶黏剂与自由基-水的影响。

生物质炭是生物质经过缺氧、高温处理后得到的一种含炭聚合物,由红外光声光谱(FTIR-PAS)对生物质炭进行红外分析得出,生物质炭表面含有丰富的羧基、醛基和羟基等含氧官能团[9-10],这些官能团的类别和数量对吸附性能的影响很大。根据传统的动电学理论,一旦固体颗粒与液体接触,在固体颗粒表面会发生电荷的优先吸附现象,这使固相表面带电荷,在与固体表面接触的周围液体会形成相反电荷的扩散层,从而构成了双电层。这种介于固体颗粒表面和液体内部的电势差称为F电势,它对生物质炭颗粒的压缩成型起排斥作用。因此,减小F电势的绝对值,就可以提高成型块的强度[11-12]。郝蓉等[13]对水稻秸秆制备的生物质炭孔隙结构和表面化学结构进行研究,表明羧基和羟基的解离会增加生物质炭表面的负电荷数,使得F电势增大,使用合适的胶黏剂可以降低或者消除F电势,对燃料的成型影响巨大。因此对胶黏剂的选择,是影响成型燃料整体性能最关键的一步。不同胶黏剂会有不同的黏结方式和效果,下面对不同胶黏剂的黏结机理进行介绍,主要分为有机类和无机类。

2.2 有机胶黏剂

2.2.1淀粉基胶黏剂 淀粉基胶黏剂是以淀粉为主要黏结成分的胶黏剂,通常添加氧化剂对其氧化以提高黏结性能[14-16]。由于淀粉分子中脱水葡萄糖单元的3个不同羟基都能被氧化,被氧化剂水溶液氧化后的淀粉,分子内醛基和强极性的羧基增加,亲水性增强,与炭粉颗粒之间的黏性得到加强。然而通常情况下,淀粉是以淀粉粒的形式存在,而淀粉粒是由许多葡萄糖分子组成的“胶束”的聚合体,氧化剂水溶液很难进入,不能有效地氧化淀粉分子中的羟基,从而降低了淀粉与炭颗粒之间的黏结性能,工业上为克服这一缺陷,通常要对淀粉进行糊化处理。糊化过程中,淀粉粒体积膨胀,一定程度上破坏了淀粉分子内的羟基缔合,使氧化剂水溶液容易渗透,破坏淀粉分子基环间的氧桥,“胶束”散开,扩展开来的胶束分子相互连接成一个网状的含水胶体,淀粉分子支链结构的大分子发生氧化降解反应,淀粉侧基的羟基充分氧化成羧基,同时淀粉分子中的糖苷键(C—O—C)大量断裂,提高了淀粉分子与炭粉颗粒表面的含氧基团的结合力[17],使得淀粉基胶黏剂的成型效果大大提升。

段红燕等[18]对玉米淀粉基可燃性胶黏剂的配方进行研究,以糊化后的淀粉、稳定剂和炭粉按一定配方混合,再进行挤压成型,制成成型炭燃料,并对此成型炭的性能进行检测,结果表明,以淀粉为原料制备生物质炭成型燃料的胶黏剂的工艺是可行的。

淀粉基胶黏剂是真正的环保型胶黏剂,对人体无害且成本低,原料可持续再生,具有很好的发展前景。但淀粉基胶黏剂耐水性差、黏接强度低等缺点还需进一步研究克服。

2.2.2木质素基胶黏剂 木质素是经过光合作用得到的天然大分子物质,结构松散、轻质,温度达到200~300 ℃时开始软化,呈熔融状态,黏度加强,若施加一定压力,可以跟纤维类紧密黏结,取消压力后,由于非弹性纤维分子间的互相萦绕,无法恢复原始形貌,冷却干燥后机械强度进一步增强[19]。国内关于木质素作为生物质炭的胶黏剂的报道比较多,许绍良[20]将以木质素为主要成分的胶黏剂添加到生物质炭与优质煤的混合物中,再加适量的水搅拌,挤压成型,然后经过350℃加热干燥处理,制成强度很高的生物质炭成型燃料。

木质素基胶黏剂绿色环保,原料来源广泛,能够有效提高生物质炭成型燃料的强度。但木质纤维原料中含有的木质素只有在一定温度的条件下才可以软化、黏合,增加了加工难度。

2.2.3羧甲基纤维素基胶黏剂 羧甲基纤维素(CMC)是一种阴离子、直链、水溶性纤维素醚,是天然纤维素与氯乙酸经化学改性得到的一种衍生物,能与生物质炭表面的—COOH、—COH等官能团结合,形成稳定的共价键,再由于CMC空间结构为直链,可以增强结合面的韧性[21],因此以CMC为胶黏剂制备生物质炭成型燃料,具有较高的抗摔性能。目前国内以CMC作为生物质炭成型燃料的胶黏剂的报道较多,张珺等[22]用木炭粉、CMC胶黏剂、少量引燃剂及缓燃剂混合搅拌,并加水至能手捏成团,再经过挤压成型、烘干,制成可用于火锅、烧烤的廉价、清洁燃料。

笔者以高岭土和硅酸钠作为胶黏剂的基体,通过添加不同含量的CMC及淀粉配制不同型号的胶黏剂,再以胶黏剂和炭末的质量比为3∶97,添加质量分数为30 %的水进行混合,挤压成型,105 ℃烘干,制成炭棒,并对炭棒的抗摔性能进行检测,以探究CMC对生物质炭成型燃料抗摔性能的影响。测试结果表明当胶黏剂中的CMC含量增加时,成型炭棒的抗摔性能也增强,再加入一定含量的淀粉,炭棒的抗摔性能会进一步提高。因为加入淀粉后,除了淀粉自身的黏结效果外,还会提高成型燃料的高分子含量,有助于增强CMC的黏结效果,增强成型燃料的韧性。

有机胶黏剂能够利用组分中带有的官能团与炭粉表面的羧基、羟基等发生键合,提高胶黏剂与炭粉颗粒之间的黏结,制备出用途广泛的生物质炭成型燃料。由于有机物中含有大量高分子化合物,在成型燃料中起到骨架作用,使得燃料有很强的韧性,不易开裂,且有机胶黏剂绿色环保,原料来源广泛。然而,由于有机胶黏剂黏性低,使得成型燃料强度不足。

2.3 无机胶黏剂

无机胶黏剂是以硅酸盐、磷酸盐、氧化物、硫酸盐和硼酸盐等为主要黏结成分的胶黏剂。无机胶黏剂可以提高生物质炭成型燃料的强度,如水玻璃等具有高黏度的无机胶黏剂,主要靠非自由的黏性物质进行黏结,但由于单纯的无机胶黏剂主要成分为离子化合物,延展性差,抗摔性能差,且添加量少会使燃料不易成型,添加量多又会使灰分增加,因此以无机类化合物单独作为胶黏剂的报道较少。将有机胶黏剂与无机胶黏剂混合制备成型燃料,既能发挥有机胶黏剂的韧性,也能体现无机胶黏剂的强度,因此,寻找有机与无机胶黏剂的合适配比,也是生物质炭制备成型燃料的研究热点。耿玉国[23]以普通425水泥、硅酸钠、羧甲基纤维素、铝银粉等配制胶黏剂,与木炭粉混合,再加水搅成糊状,挤压成型再烘干,制成一种高级烧烤炭,此炭一点即着,燃烧过程中散发一种清香。崔锦棠[24]以淀粉、石蜡、河沙及助燃剂等原料混合木炭粉,加水呈糊状,再压缩成型,制成纸盒包装的烧烤用木炭,该木炭具有无烟、快速点燃、轻质等优良性质。

无机胶黏剂具有很强的黏性,能够最大程度使炭粉颗粒聚集在一起,使得成型燃料强度大,硬度高,但无机胶黏剂本身大多数不可燃,也存在会使得燃料的灰分增大、热值降低的缺点。

2.4 其他

在生物质炭成型过程中,水作为最普遍、最廉价有效的自由移动液体流动于颗粒之间,在压力作用下,使粒子在垂直于最大主应力的面上延展充分,与四周粒子结合更加紧密,增大粒子间的静电引力,且水能与胶黏剂中有效成分混合形成胶体,起到黏结作用。有研究表明,水能使木质素的熔融温度降低[25],这样可使木质素类胶黏剂在较低的干燥温度下具有较好的成型效果。含水率过低时,生物质炭颗粒得不到充分延展,很难成型。在工业生产过程中,水的含量也不宜过高,含量过高会导致原料在成型过程中与模具内壁胶黏,不易退模,对机器的磨损也比较大。因此,在生物质炭成型燃料工业生产中,水质量分数一般在30 %左右,不能低于18 %[26]。

在生物质炭成型过程中,原料先由蓬松状态经过加压逐渐变得紧密。在最初施加压力时,炭末颗粒相互挤压,填补相互之间的空隙,随着压力增大,颗粒进一步挤压,粒子在垂直于最大主应力的平面上开始形变延展,颗粒接触面增大,接触面之间的静电引力(即范德华力)增大,黏结更加紧密,且颗粒越小,压力越大,结合的就越紧密[27]。从结合力来看,颗粒越小,接触面越大,静电引力也就越大,并且与胶黏剂接触更充分,成型效果越好,但徐颖惠[28]的研究表明,当颗粒太小时,成型燃料的燃点增大,燃烧时火焰也不够旺,容易自熄,主要是颗粒过小,成型燃料内部孔道减少,空气中氧气供给不及时所造成的。

3 成型工艺的选择

生物质炭成型燃料的制备通常是将一定粒径的炭末与胶黏剂混合,再混合一定量的水,通过湿压法在机器设备内压制成型,再烘干储存。目前,成型工艺比较成熟,主要的成型工艺有螺旋挤压法、辊磨碾压法以及活塞式挤压法[29-31]。

3.1 螺旋挤压法

螺旋挤压法是将一定配比的原料加入螺旋式成型机内,通过转动的螺旋推进器不断将原料推向成型筒的前端,挤压成型后推入保型箱。这种方法能够连续成型,质地稳定,是目前制备生物质炭成型燃料最常用的成型方法。

3.2 辊磨碾压法

辊磨碾压法是将原料放入成型机内,在压辊或压模的转动作用下,原料进入压辊与压模之间,被挤压成型,从成型孔挤出,在切刀的切割下,形成具有一定长度的成型燃料棒。根据模具形状的不同,可分为环模型成型机、平模型成型机和对辊式成型机。由于压模容易更换、清理和保养,可以进行系列化设计,因此,辊磨碾压法也是比较常用的一种成型方法。

3.3 活塞式挤压法

活塞式挤压法是将物料加入料筒内,通过液压或者机械驱动的方式带动活塞不停地做往复运动将原料挤压成型。根据驱动力的不同,活塞式挤压机可分为液压驱动活塞成型机和机械驱动成型机。成型过程中,进料、挤压和出料都是间歇性的,这种形式的成型机出料方便,不需要其他特殊的挤出成型结构,活塞与原料之间没有相对滑动,磨损和所需动力都比螺旋式成型机要小,比较耐用节能,也是工业上常用的一种成型设备。

3.4 不同成型工艺的比较

生物质炭成型机中3种压缩成型方式具有不同的特点。螺旋挤压法运行平稳、能连续生产,生产得到的空心结构生物质炭材料,能够使燃烧更加充分,但由于在成型挤压过程中,原料与成型部件的摩擦生热加剧了螺杆的磨损,使其使用寿命缩短,也有采用表面硬化方法或改变工艺来改善螺杆的磨损程度。辊磨碾压法需要把原料处理成较小的粒度,但燃料过于质密,容易燃烧不充分,同时也存在成型部件磨损问题,单位能耗较大。活塞式挤压法由于活塞与原料没有相对摩擦,改变了成型部件与原料的作用方式,因此改善了成型部件磨损严重的现象,使用寿命显著提高,所制备的燃料长度、粗细都较为均一,但机械驱动活塞式成型机存在较大的振动负荷,运行稳定性较差,噪声大,而液压式成型机由于是液压驱动,运行平稳,但其速度比较慢,因此生物质成型燃料的产量会受到影响。

4 结 语

我国生物质资源丰富,生物质炭成型燃料能够缓解目前化石类燃料紧缺的问题,具有很广阔的发展空间。虽然目前对生物质炭成型燃料的研究具有一定的成熟度和工业生产基础,但具有高附加值的商品化的成型燃料还是很少。通过对生物质炭成型机理、胶黏剂的黏结机理及成型工艺的研究总结,能够为寻找新型胶黏剂和新的成型方式指明研究方向。因此,未来的研究中心是根据生物质炭的性质和胶黏剂的黏结机理,开发出具有高黏结性、成型效果好、成本低的高效胶黏剂,并对成型工艺进一步优化。

[1]侯坚,张培栋,张宝茸,等. 中国林业生物质能源资源开发利用现状与发展建议[J]. 可再生能源,2009,27(6):113-114.

[2]余珂,胡兆吉,刘秀英. 国内外生物质能利用技术研究进展[J]. 江西化工,2006(4):30-33.

[3]刘石彩,蒋剑春. 生物质能源转化技术与应用(Ⅱ)-生物质压缩成型燃料生产技术和设备[J]. 生物质化学工程,2007,41(4):59-63.

[4]张霞,蔡宗寿,陈丽红,等. 生物质成型燃料致密成型机理及品质评价指标[J]. 可再生能源,2014,32(12):1917-1919.

[5]景元琢,董玉平,盖超,等. 生物质固化成型技术研究进展与展望[J]. 中国工程科学,2011,12(2):71-76.

[6]郑海金,田大民,徐绍平. 成型粘结剂及粒度对炭分子筛性能的影响[J]. 河南大学学报:自然科学版,2005,35(2):38-40.

[7]LINDLEY J A,VOSSOUGHI M. Physical properties of biomass briquettes[J]. Transactions of the Asae American Society of Agricultural Engineers,1989,32(2):361-366.

[8]卢寿慈. 粉体技术手册[M]. 北京:化学工业出版社,2004.

[9]刘志坤,叶黎佳. 生物质炭化材料制备及性能测试[J]. 生物质化学工程,2007,41(5):28-32.

[10]FUERTES A B,CAMPS ARBESTAIN M,SEVILLA M,et al. Chemical and structural properties of carbonaceous products obtained by pyrolysis and hydrothermal carbonization of corn stover[J]. Australian Journal of Soil Research,2010,48:618- 626.

[11]盛奎川,吴杰. 生物质成型燃料的物理品质和成型机理的研究进展[J]. 农业工程学报,2004,20(2):242-245.

[12]LIN Y Y,MAO S F. Potential and its effect on compaction of biomass fuel logs[J]. Biomass and Bioenergy,2001,20(3):217-222.

[13]郝蓉,彭少麟,宋艳暾,等. 不同温度对黑碳表面官能团的影响[J]. 生态环境学报,2010,19(3):528-531.

[14]王靖哲,乔文龙,张龙. 改性淀粉基木材用环保胶粘剂的合成研究[J]. 中国胶粘剂,2009,18(5):43-47.

[15]林险峰,庞振祥. 不同氧化方法生产改性玉米淀粉粘合剂的比较研究[J]. 吉林师范大学学报:自然科学版,2004,25(4):8-10.

[16]胡孝勇,陈薇,谭景琳. 淀粉胶粘剂的研究进展[J]. 粘接,2008,29(7):41-44.

[17]杨光,范太炳. 玉米淀粉胶粘剂的改性研究[J]. 中国胶粘剂,2003,12(3):34-37.

[18]段红燕,周建斌,李思思,等. 玉米淀粉基可燃性胶黏剂的配方研究[J]. 生物质化学工程,2010,44(4):29-33.

[19]李虎,孙奇,邢丹丹. 木质纤维成型机理及其成型因素分析[J]. 木工机床,2014(03):10-13.

[20]许绍良. 一种生产高强度后成型生物质炭的生产方法:CN 200610150049.0[P]. 2008- 04-30.

[21]李健,刘雅南,刘宁,等. 羧甲基纤维素的制备研究及应用现状[J]. 食品工业科技,2014,8(35):379-382.

[22]张珺,金就砺,李铮,等. 一种炭燃棒:CN 1169930C[P]. 2002- 02-27.

[23]耿玉国. 一种木炭粉型材及制备方法:CN 200410010341.3[P]. 2005- 02-23.

[24]崔锦棠. 一种烧烤用木炭的制作方法:CN 1271208A[P]. 2010-10-18.

[25]LEHTIKANGAS P. Storage effects on pelletised sawdust, logging residues and bark[J]. Biomass and Bioenergy,2000,19(5):287-293.

[26]张静,郭玉明,贠慧星. 原料含水率对生物质固体燃料成型效果的影响[J]. 山西农业科学,2012,40(1):65- 67.

[27]郭康权,赵东,查养社,等. 植物材料压缩成型时粒子的变形及结合形式[J]. 农业工程学报,1995,11(1):138-143.

[28]徐颖惠. 炭末制备火锅型炭的研究[J]. 福建化工,2001,3:23-25.

[29]邓波. 生物质固化成型特性及有限元研究[D]. 济南:山东大学硕士学位论文,2008.

[30]郑戈,杨世关,孔书轩,等. 生物质压缩成型技术的发展与分析[J]. 河南农业大学学报,1998,32(4):349-354.

[31]严永林. 生物质固化成型设备的研究[J]. 林业机械与木工设备,2003,31(12):19-21.

Research Progress on Molding Mechanism and Preparation Process of Molding Fuel of Biomass Charcoal

LI Zeya1, WU Lin1, RAO Wenhao1,2, TONG Kun1, ZHANG Qi1, LIU Ying1

(1. Applied Chemistry Research Institute,Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, China;2. School of Nuclear Technology and Chemistry amp; Biology,Hubei University of Science and Technology, Xianning 437100, China)

The preparation technologies of molding fuel of biomass charcoal were summarized. The selection of adhesives was emphasized. The advantages and disadvantages of organic adhesives, including starch-based, lignin-based and carboxymethyl cellulose-based, and inorganic adhesives were analyzed. The influences of water and particle size of biomass on the fuels were analyzed, too. In addition, the molding processes of different equipments were summarized and the research direction of developing biomass fuel with high added value in the future was pointed out.

biomass charcoal;molding fuel;adhesive;forming mechanism

TQ35

A

1673-5854(2017)06- 0062- 05

10.3969/j.issn.1673-5854.2017.06.011

2016- 09-30

李泽亚(1991— ),男,安徽枞阳人,硕士生,研究方向:胶黏剂及燃料炭的研究;E-mail826510867@qq.com

*

伍 林,教授,博士生导师,研究领域:有机合成与碳材料;E-mailwulin@wust.edu.cn。