碑学的民间性对民国女书家身份观的改变

王胜男

(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京,210013)

碑学的民间性对民国女书家身份观的改变

王胜男

(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京,210013)

碑派书法在民族危亡时以雄强崇高的风格呼唤民族的振兴,以活跃的多元性、民间性鼓荡知识分子的创造、革新和反叛。碑学的艺术形态应和了民国时期女性权利意识、独立意识和自由观念的觉醒,参与了女性成长演进的过程。本文试图分析碑学的民间性包含的多个维度对民国女书家身份观的改变,使得民国女书家开始更多关注民生及现实问题,揭示出碑学在推进女性思想解放和艺术独立性上的特殊作用,有利于深化碑学的现代性品格。

碑学;民间性;民国女书家;身份观

一、碑学的民间性包含多个维度对民国女书家的启发

碑学在清代中后期崛起并一直延续到民国时期,它的崛起使得一种新的审美意识开始形成:一方面,碑学反柔靡、尚质朴、重阳刚的审美趣向是对日趋滑熟靡弱的帖学末流的革新与反叛;另一方面碑学勃兴始终伴随着反满、反清的民族情绪,涌动着反奴役、反压迫的朴素情感。清中晚期由于满族政权的腐败,人民过着悲惨的生活,遭受来自异国的野蛮打压和欺凌,碑学的勃兴正是对当时现状的不满与反抗,是对刚健雄强、质朴壮美复归的呼唤和追求,是民族力量与信心的象征。

碑学的民间性首先表现在取法资源的多元和平民气质上,其次体现在碑学审美趣味的朴野雄奇上,最后体现在碑学形式创作的自由率性上。正是碑学民间性包含的多个维度对民国女书家思维的开拓,以及在创作上更为大胆的尝试和创新起到积极的作用,带动了民国女书家心智的觉醒,并积极参与社会活动,关注民生,在民国社会不断贡献自身的智慧和力量。

1. 碑学的民间多样性对女性单一临帖模式的打破

随着清中后期大量的敦煌写经、民间瓦当、墓志铭等出土,使得碑学取法更为多元,这些资源多是来自民间,书家们发现能在民间书法中找寻到不同于传统帖学温文尔雅的大气豪迈和自由率性,且资源众多,故广泛搜求残碑断碣、墓志、画像石等难入正统法眼的碑石,终日临池不辍,以此为乐。加之在清中期经过阮元、包世臣、康有为等人的著书立说和鼓吹提倡,碑派书法在清末民初大放异彩。康有为对碑派推崇备至,从笔墨技法、结体造型和审美意境这几个方面概括了魏碑有“十美”①,论述其中一批南北碑出自民间的“穷乡儿女造像”,且“江汉游女之风诗,汉魏儿童之谣谚”皆可入书,如“能择魏世造像记学之”,即可自学成为书家。

南北朝时期,南朝因为沿袭晋代的禁碑,碑刻较少,而北朝没有禁碑,产生了大量的碑刻、造像题记、墓志和摩崖刻石,而现存可考的石刻书人多为民间写手。这些民间写手包括佛教徒、僧人、道士和在朝官职较低者等。其中较为有名的石刻有《中岳嵩高灵庙碑》、《药王山造像记》系列、《石门铭》、四山摩崖佛经刻石群和《泰山经石峪金刚经》摩崖刻石等。现择两个碑刻进行简单介绍,其一为《中岳嵩高灵庙碑》,为其二为《泰山经石峪金刚经》。它们都对民国碑派女书家产生过影响。

《中岳嵩高灵庙碑》(图1)是北魏太延二年(436)刻石,由职位不高的“洛阳行职王吐久万”所书②,为北魏早期刻石的代表。该碑用笔以方笔为主,笔画方棱,结构多变,或重心高举,笔画舒展,或字形扁阔,呼应成趣,整体大小不拘,姿态灵动,颇见自然之趣,加之碑石风化严重,字迹残泐几及全碑之半,呈现自然率真、古拙斑驳之貌,与“二爨”神理相通,更富野逸天趣,已见魏体楷书风格之端倪。

图1 中岳嵩高灵庙碑北魏太延二年(436)刻

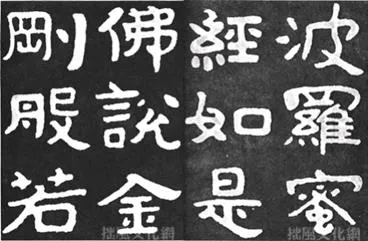

图2 泰山经石峪金刚经 北齐摩崖

图3 《仁寿无疆》张默君

图4 《泰山留刻石》张默君

《泰山经石峪金刚经》(图2)为北齐摩崖刻石,镌刻于泰山经石峪花岗岩溪床石壁上,该摩崖鸿篇巨幅,由二千多个字径一尺多的大字组成。此摩崖传为北朝僧人安道壹所撰写。碑刻苍茫古拙,气势雄强,为“大字鼻祖”。书体以隶书为主,兼有篆、行、楷、草意,用笔方圆兼备,字势饱满圆浑,结体平和端正,不激不厉,高古脱尘。因依山崖而刻,石面粗糙,刻工相对自由,加上天然风化的自然条件,显得更加磅礴大气、苍茫浑穆。

以上两种代表性的碑刻,写手虽身份不同,但都可归为民间写手。因此碑刻的书风更为粗率自由,天真活泼,少了礼制刻碑的严谨和程式,用笔不受拘束,恣肆挥洒,雄健爽朗,这也为书家取法提供了更多的审美可能性。宋元以来习书者取法甚为单一,多以刻帖为宗,而碑派书法取法广泛,可以为乡间野处出土或不知名者的碑石刻书,这种审美选择的突破给民国女书家的创作之路带来了生机,其中以女书家张默君和游寿较为突出。

张默君立足于汉魏南北朝碑版的临摹和创作,例如她所作的中堂作品《仁寿无疆》(图3),多为方笔,又加入隶书中的波挑,隶楷结合,字势古拙而又刚强蹈厉,颇得《中岳嵩高灵庙碑》神韵。她还去实地考察,1933年夏,曾与夫君邵元冲携手登泰山,饱览泰山壮丽的景色,体悟泰山石刻的魅力和气势,从中受益颇深。并留诗一首于泰山云步桥南、张謇刻石椅背的盘道东侧,并取名《泰山留石刻》(图4),曰“笑指齐州九点青,漫教治乱问山灵。且将同梦生华笔,来写千秋泰岳铭。登泰山偕翼如,民国廿二年夏,湘乡张默君并书。”张默君诗文大气,书法气势恢宏,苍劲古朴,善用隶草、隶楷之间的笔法法则,取法《急就章》、《张迁碑》、《嵩高灵庙碑》、“二爨”等碑,用笔朴茂圆厚,又熔冶帖学之蕴藉遒婉,别出新意。

另一位女书家游寿一直致力于金石碑版的研究,她身体力行实地考察,曾在1980年在大兴安岭发现《北魏太平真君四年祖庙祝文摩崖》和辽宁的《刘贤墓志》,堪称书法界的盛事。这两个刻碑为魏迁都之前所刊,具汉人古隶遗韵,尤其是《大兴安摩崖》,犷悍之气,放纵之情近于《嵩高灵庙碑》,比《嵩高灵庙碑》严肃又有异趣。她于1989年《题大兴安岭拓跋魏摩崖祝文》:

书法之摩崖别具风趣,其远源岂原始之云崖画欤……汉开通褒阁斜道鄙君摩崖题字异于中原。碑碣就崖壁取势,其磅礴之气未可以点划论之……尝登泰山,一观石峪金刚经宽博圆润,叹其豪纵以为观止。此外郑道昭云峰诸刻亦称一时之俊爽逸致,一方之金刚经则佛袖婀娜矣。[1]

游寿的书法(图5)于摩崖石刻中取法率性自由、古拙磅礴之气,结合《金刚经》的圆润宽博之态和《云峰刻石》的俊朗峭拔之姿,融《瘗鹤铭》一类的用笔和结体为一炉,中宫收紧,四周外扩,意韵古厚,形成雄强犷悍的书风。

张默君和游寿在民间写手所书的碑学资源里开阔了眼界,体验了更为丰富活泼的性情。或是笔墨临习,或是实地考察,将碑学资源灵活运用,创作更为大胆,思维更为活跃,不再以帖学经典为唯一典范,而是在丰富的碑学资源里驰骋,形成探索、多元和逆向的思维,从而使书法呈现出独特的魅力和更为宽博多元的审美空间。

2. 碑学朴野雄奇的审美趣味对女性朴茂生命力的呼唤

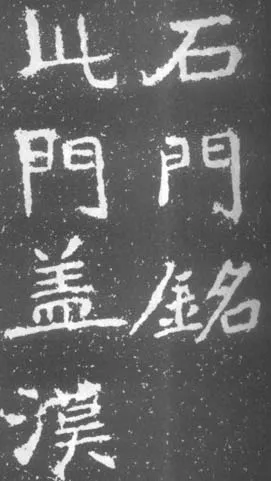

民国时期书法主要以金石碑版、民间俗刻拓片为范本,尤以六朝碑版墓志、摩崖和刻经之属为重,汲取其古拙雄奇、新理异态、粗野率性的审美趣向。这些摩崖刻经由于多凿刻在山崖石壁上,经过千年自然风化和风雨蚀变,展现出鬼斧神工的奇特美、笔墨之外的天然美,更加苍茫、浑厚、拙朴。其中颇具代表性的碑刻为《石门颂》、《石门铭》、《瘗鹤铭》等。

《石门铭》(图6),北魏宣武帝永平二年(509)正月刻于陕西褒斜道石门崖石上,是北魏著名的摩崖石刻,为梁秦典签王远书丹。此碑气势雄峻,雍容大气。用笔方圆结合,饱满开张,劲挺利落,笔画长短有致,结体欹侧紧结,纵逸飞动,书风超逸疏宕。康有为将其列为“神品”,云:“石门铭飞逸奇浑,翩翩欲仙,若瑶岛散仙,骖鹤跨鸾”。[2]

图5 《叶剑英·草原纪游十首之八》游寿

图6 石门铭 北魏宣武帝永平二年(509)刻

图7 《石门铭》局部 萧娴临作

民国时期的女书家们紧跟时风创作,对社会变革有着较为敏锐的嗅觉,在书艺上取法摩崖刻经,审美创作呈现出稚拙朴茂与疏野率性之貌,其中女书家的代表便是萧娴。萧娴的书学之路以“三石一盘”而闻名,现择她的临作《石门铭》加以论述。

萧娴在《庖丁论书》中说:“《石门铭》若仙子起舞,长裙广袖,仪态万方。古朴而秀逸,劲奔放中流露绰约丰姿。它有《石门颂》的恣肆,亦有《石鼓》的端凝。南海先生遍临碑各碑,独以此碑为帜名家。他在碑中列此碑为神品,说它‘若瑶岛散仙,骖鸾跨鹤’。”[3]因萧娴已有《石门颂》和《石鼓文》做基础,临习《石门铭》得心应手,她的临本舒朗大气,古朴秀逸,用笔以圆笔为主,弱化原碑中的方笔,线条中实有力且丰富多变,结体多欹侧,章法布局较原碑字距更为紧密,通篇气息更为流畅。她的《石门铭》取苍劲凝练的篆隶笔法和汉隶开张跌宕的特点,呈现率意洒脱、飘逸多姿的审美趣味。

萧娴在风化斑驳的自然造化中激发了书法创作的欲望;在风雨蚀变、金石残损的碑刻中激活了内心原始的生命激情;在碑拓线条粗率苍茫、奇拙含蓄的文字里涌现出了真率心性,不再拘泥于传统女书家温婉秀丽的审美取向,大胆尝试,将女子心中的豪情壮志在书学中自由驰骋,将丰沛的生命活力与个性性情展现在作品中,蕴藉着古朴率真、雄强奇崛的书学追求。

3. 碑学形式创作上的自由率性对女性胆识的激发

碑学在形式创作上具备自由率性的特点和优势,民国女书家不断汲取其自由精神,在形式创作上也大胆突破和尝新。

例如萧娴的传世作品最为人所乐道的便是擘窠大字,她的大字主要来源于北齐的摩崖刻经《泰山经石峪金刚经》(简称《经石峪》),她深受康有为的审美观影响,《广艺舟双辑·榜书第二十四》对《经石峪》推崇备至:

“榜书亦分方笔圆笔,亦导源于钟、卫者也。《经石峪》圆笔也,《白驹谷》方笔也。然自以《经石峪》为第一,其笔意略同《郑文公》,草情篆韵,无所不备,雄浑古穆……观《经石峪》及《太祖文皇帝神道》,若有道之士,微妙圆通,有天下而不与,肌肤若冰雪,绰约如处子,气韵穆穆,低眉合掌,自然高绝。”[4]

萧娴继承老师的书学思想,在实践中遵循着康师的书风面貌,以北碑的体势书写行楷,主要取法《经石峪》和《石门铭》,将《经石峪》圆融的用笔,《石门铭》宽博的结体融进书写中,气雄力健、不拘小节、气格开张,极具视觉冲击。

萧娴经常手书的巨幅立轴作品不再是传统意义上的章法构图,而是具备强烈视觉冲击的笔墨新形象,浓墨泼洒,大笔挥之,这种单个字超过一平尺的尝试大大拓展了艺术的表现力,这种霸气、爽朗、雄强的个性气质是以往任何一个传统女书家都无法想象的,萧娴用属于自己的书法语言彰显着女性的觉醒与独立,她的尝试是对传统封建父权制的反抗与颠覆,她的创造活力与胆识是女性力量的彰显。

民国女书家在碑学形式创造上的天真自由和大胆突破,不断激发着女性书家的创造活力与胆识,书法不再是参与闺阁身份塑造的训诫手段,而是帮助她们复苏真性情的良药,通过审美的觉醒,进而带动她们全身心的崛起,她们积极走出家门,大方结社和交友,不断举行书画展览,联名男性书画友人,或是与女性同胞一道,参加各种书画社团和比赛来延伸和丰富艺术生活。例如萧娴1923年加入了“青年书画会”,并经常参加上海书画界的聚会。1926年,萧娴积极参加宋庆龄在广州组织的书法义卖,活动结束后,宋庆龄亲自颁发奖状奖章给萧娴。[5]1941年萧娴与画家王东培在成都举行联名书画展;庄闲和冯文凤在幼年时期便开始参加各种书画大赛,并从中取得过好的名次,在少时便享有书名;还有何香凝、陈励修、张广仁、江道樊等女书家亦参与各种书画展览和救济活动。

作为女性书家能够不胆怯,逐渐意识到自身艺术的闪光之处,努力冲破枷锁、展现自我,积极参与社会活动,并真正开始正视自己的社会价值和地位,这是女性不断觉醒的良好开端。她们在频繁的社会交流中成就自身的艺术世界,在艺术道路日臻完善的同时,她们也开始关注社会民生问题,民国时期的动荡不安让女性书家积极参与政治改良和社会活动,不断在民国社会的舞台上展示出女性特有的智慧与能量。

二、民国女书家对民生现实的关注以及多重身份的新体现

梁启超在维新运动高潮中,曾发表了《倡设女学堂启》,文中对女性提出了新的要求,即“上可相夫,下可教子,近可宜家,远可善种”[6]“相夫教子”和“宜家善种”成为“贤妻良母”的新标准。不同于传统贤良主义,这时的“贤妻良母”标准不仅要求女性成为男子的“贤内助”,还要“为国生利”、“为国善种”。这种既对家庭有责任感,又对社会有义务感的女性观念,改变了女性在传统社会相对被动的地位,加之“五四运动”带来了新思想和新文化,给沉闷的旧中国带来了清新的空气,使得越来越多的妇女如同出笼的囚鸟,脱缰的野马,冲破重重阻力,毅然决然地走上了寻求自立自强的道路。

民国女书家们的觉醒是相当引人注目的。敏锐的感知力使她们看到了这个社会以及自身的处境,探求这个世界并力图改变这个满目苍夷的国家的意识觉醒了,不满足于现实继而不安于现实便是妇女们主体意识觉醒后的最初心态。女书家们不仅大胆进行书艺创作,而且关注民生和现实,积极参与各种社会活动,视野变得更加开阔,更少文化和阶级的限制,突破身份和文化藩篱,走出家门,甚至走出国门。她们敢于出国亲历欧美文明,体会西方的平等、民主以及西方女性的优点,她们在固守传统与融合新知的复杂心情中,渴望将西方的平等自由接续于民国的现实中,编织着带有本国文化色彩的想象,不仅应和了时代语境,更寄托理想于未来的文化蓝图。以何香凝、张默君、冯文凤等民国女书家为代表,她们出国的气魄和行为本身昭示着这批女性已经具备一种变革和实践的能力,更直接表达了参与社会变革的思想指向。

她们在书法实践中也体现出对社会局势的高度关注,如何香凝书法作品的内容多与爱国运动、抗日战争相关联,会经常书写振奋人心的口号鼓舞青年志士敢于奋战,具备应急性和时效性,与国内局势发展动态密切相关。何香凝是走在政治最前沿的女性书家,在民国时期特定的背景和特殊的政治要求下,有更多的女书家们走出小家庭,其中的代表还有吴芝瑛和张默君。她们积极参与政治生活和革命运动,摆脱了古代闺阁生活严格的限定造成的禁锢和寂寞,勇敢登上政治舞台,施展其政治行为,发挥出相当的政治影响,甚至关系到一时的治乱兴衰和历史进程。

民国时期还有这样一群女书家们,以冯文凤和吕碧城为代表。她们不以直接参与政治革命为目的,也不以艺术为业,她们所采取的方式更为柔和。她们因家庭环境优越,能够接受好的教育,思想得到了一定的自由和解放,在诗歌和书画上具备女性对艺术独特的敏感和细腻。能够自如地游走于男性世界的圈子中,在娱乐世界中也同样自在,带着这种灵活性穿梭于这些各自独立的圈子内外,她们突破传统的身份限定,在不同领域以不同的身份出现,她们以艺术修身养性作为高雅消遣,热情参与艺术活动,也关注民生和社会问题,目的不是在艺术上获得多大成绩,而是表明一种具有独立人格精神的“新女性”形象。

她们从闺阁中走出来,以一个自由人的身份积极参与文化活动和社团活动,显示出新的时代女性所应有的一种新型的生活方式。古老的封建专制和男权社会“三从四德”在这些新型的女性身上已不发生作用。在各种艺术展览、社团组织和募捐赈灾中,都有女性艺术家的身影和踪迹。例如1934年成立于上海的“中国女子书画会”集中体现这一类女书画家的状况,[7]冯文凤和女性同僚多次举办书画展,并进行义卖活动,将所售的资金多注入慈善会,以济穷困。再如吕碧城在二十世纪初期进入《大公报》担任编辑和撰稿人,并于1914年加入革命文学团体南社,20世纪30时代皈依佛门,积极参与佛教慈善事业,并加入动物保护协会,晚年的碧城多行善事,身前的积蓄多是捐赠给社会和禅院,将佛教普度众生的思想发扬光大。

冯文凤和吕碧城是走在时代前沿的女性代表,她们不遗余力地关注女性和社会民生问题,通过身体力行积极与时代风气相应和,将破坏旧有的封建道德秩序作为己任,在积极参与到妇女解放运动的同时,不断促进妇女的觉醒。尽管这些不平常的“职业女性”的实际人数很少,但她们的事例激励着无数家庭女性,在社会各个方面开拓新领域。民国女性书家们大多具有社会职业,更多社会关怀和社会价值感,她们的身份是多变的,每一个民国女书家都有多重身份,她们除了参与艺术活动和社团外,对教育事业也颇为上心,各类女子专科学校在她们的努力下不断兴起。

三、结论

这批民国时期的女书家群体,她们思想先进,眼界开阔,于碑学多元的资源中得到滋养。因碑学部分资源涉及“穷乡儿女造像”,具备平民特质,审美趣味上涉及稚拙朴茂和疏野率性,在形式创造上能够保持天真自由和大胆突破。女书家不再束缚于帖学温婉柔媚的取向,大胆进行探索和创造。审美的觉醒带动全身心的崛起,不仅使她们成为独创的艺术家,而且成为积极参与政治改良和关注民生的社会活动家,让民国女书家在更为广阔的领域展现自我,使得民国社会的舞台上有更多女性施展智慧和能量。

民国女性书家呼吁妇女解放,提倡妇女教育,宣扬妇女权益,将书法创作中的雄强伟岸气势与民族乃至国家命运联系在一起,其体现的不仅仅是笔墨情怀,更是包蕴了广阔的社会关怀和崇高的人生境界,其主旨不再仅囿于个人生活的狭小天地,更辐射到社会文化的各个方面,使得她们的身份呈现多样性,在政治、教育、慈善等事业中都能见到她们不断奔波的身影。民国时期女书家群体拥有炽热的爱国激情和强烈的忧患意识及使命感,敢于参与爱国运动、募捐赈灾、抗日反战等社会各项活动,追求独立的人格和自由,为妇女解放事业做出了表率,其心态已经超越传统女性的既定模式,体现出前所未有的开放性。

注释

①“十美”具体指:“古今之中,唯南碑与魏为可宗。可宗为何?曰:有十美。一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳跃,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。

②此碑刻的考证出自殷宪《从嵩高灵庙碑阴文字所见创立时间、书丹人及其他》一文,该文据日本谷雅夫先生所寄拓片,考证出此碑为“洛阳行职王吐久万”书。

[1]栾继生.大兴安岭嘎仙洞拓跋魏摩崖祝文书法艺术初探[J].中国书法,1999(15):59.

[2][4]康有为著,崔尔平校注.广艺舟双楫注[M].上海:上海书画出版社,1981:181; 224-225.

[3]萧娴.萧娴·纪念萧娴先生110周年[M].南京:江苏美术出版社,2013:165.

[5]俞律.萧娴传[M].北京:中国文联出版社,1994:25.

[6]中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室.中国近代妇女运动历史资料(1840-1918)[M].北京:中国妇女出版社,1991:101.

[7]刘宁元.中国女性史类编[M].北京:北京师范大学出版社,1999:133.

Changes in the View of Identity of Female Calligraphists by Inscriptions Folklore in the Period of the Republic of China

WANG Sheng-nan

(School of Fine Arts, Nanjing University of the Arts, Nanjing 210013, China)

The calligraphic inscriptions called for the rejuvenation of the nation in a noble style in the process of national crisis. The intellectuals' creating, reforming and rebelling were activated by the active pluralism and non-governmental nature. The inscriptions art form of should be combined with the awakening of the women's rights awareness,independence awareness and freedom concept during the Republic of China,and participated in the process of women's growth and evolution. This paper tries to analyze the change of the identity of female calligraphers in the Republic of China from many dimensions contained in the folklore of the inscriptions so that female calligraphers in the Republic of China began to pay more attention to people's livelihood and practical problems and to reveal that the study of inscriptions should promote women's special role in ideological liberation and artistic independence, which is conducive to deepen modernity of the inscriptions.

inscriptions; folklore; female calligrapher in the Period of the Republic of China; concept of identity

J292.21

A

CN22-1285(2017)

065-071-07

10.13867/j.cnki.1674-

5442.2017.05.10

王胜男(1992- ),女,南京艺术学院2014级硕士研究生,主要研究方向为书画美学。

(责任编辑:姜 通)