心理契约履行与员工离职倾向的关系

李洪英,于桂兰

(1.吉林大学 商学院,吉林 长春 130000;2.吉林财经大学 工商管理学院,吉林 长春 130000)

心理契约履行与员工离职倾向的关系

李洪英1,2,于桂兰1

(1.吉林大学 商学院,吉林 长春 130000;2.吉林财经大学 工商管理学院,吉林 长春 130000)

文章通过对309位企业员工的问卷调查,考察了心理契约履行对员工离职倾向的影响。研究结果表明:组织契约履行、员工契约履行与员工离职倾向负相关,其中组织契约履行对离职倾向的影响程度更大,并且组织契约履行与员工契约履行对离职倾向有交互作用,员工契约履行较高而组织契约履行很低时员工离职倾向最大。管理启示和研究局限也进行了讨论。

心理契约;离职倾向;员工契约履行;组织契约履行

一、引言

吸引并保留具有卓越胜任能力的员工是企业的重大挑战。然而近年来员工离职现象却愈演愈烈,离职率过高会使企业内部形成一种消极的组织氛围,对企业社会声誉产生消极影响,造成顾客流失,被竞争对手接纳的离职员工给企业带来威胁,影响企业效率(Blomme等,2010)。离职倾向最能预测员工离职行为的发生,离职倾向是指员工经过考虑后蓄意离开组织的意图强度(Mobley,1977)。如何降低员工离职倾向,成为实践界和理论界的共同命题。

现有研究对离职倾向的预测变量进行了一系列探讨,工作满意度、人力资源管理实践、职业成长机会、组织政治知觉、辱虐管理、员工能力、组织承诺等因素对员工离职倾向具有显著影响(Allen等,2003;Cuyper等,2011;张勉与张德,2007;翁清雄与席酉民,2010;孙健敏等,2013;于桂兰和付博,2015;张莉等,2016)。 Blomme等(2010)强调雇佣关系本质对理解员工离职问题具有重要意义,而心理契约是反应雇佣关系的有效框架(Guest,2004)。然而,只有少部分文献探讨了心理契约对员工离职倾向的影响,研究发现,如果组织不能履行其承诺责任,那么员工离职倾向将有所提高(Robinson&Morrison,2000;Arshad,2016)。值得注意的是,这些研究缺少对员工契约履行与离职倾向关系的研究,也较少同时考虑员工契约履行与组织契约履行的共同影响。员工责任和组织责任共同构成心理契约,员工对自身责任履行的反应以及二者对离职倾向的共同作用是值得探讨的问题。

基于此,本文对员工心理契约与离职倾向的关系进行深入探讨,检验组织契约履行、员工契约履行以及二者交互项对员工离职倾向的影响作用。这有助于更为完整的理解心理契约与离职倾向的关系,为提高企业员工的稳定性提供建议。

二、理论回顾与研究假设

(一)心理契约履行

心理契约(psychological contract)是员工对自己和组织间相互责任的信念系统(Rousseau,2000),包含员工责任与组织责任两个方面。心理契约履行(psychological contract fulfillment)则是对心理契约中员工责任与组织责任履行情况的感知(Coyle-Shapiro&Conway,2005),分为员工契约履行和组织契约履行两种。Rousseau&Tijoriwala(1998)认为“履行”可以是指契约的部分条款得到履行,而不是必须全部内容,所以心理契约履行会表现为不同程度或水平。

(二)组织契约履行与离职倾向的关系

根据社会交换理论,员工与组织处于以互惠为原则的交换关系中,员工为组织做出贡献,同时组织为员工提供诱因,双方试图保持贡献和诱因的平衡(Blau,1964)。当员工意识到企业对所承诺的义务或责任付诸履行时,便会产生相应的情感反应、情绪和认知评价,进而提高自己的贡献以平衡交换关系。其中,降低离职倾向、继续留在组织工作是回报的一部分内容。凌文栓等(2005)研究发现,当员工感觉到能够在组织中获得有利于自己发展的培训学习和晋升机会时,就会降低主动离职倾向。Liu等(2012)与周莉(2014)等研究验证了组织契约履行与离职倾向的负向关系。

反之,当企业不能履行组织责任时,员工便会降低自身贡献与投入,离职倾向提高。Robinson&Morrison(2000)、Li等(2013)、Arshad(2016)的研究都显示心理契约违背与员工离职倾向显著正相关。钱士茹等(2015)在中国情境下的研究也取得了类似结论。据此,提出如下假设:

假设1:组织契约履行与员工离职倾向显著负相关。

(三)员工契约履行与离职倾向的关系

当员工较好履行心理契约中雇员责任时,其工作状态和工作完成度会明显增加,员工从中获得满足感与成就感,同时这也意味着更为丰厚的诱因回报,从而提高继续留职的意愿,离职倾向降低。相反,当员工不能履行雇员责任时,其工作投入度和工作质量下降,员工既不能得到满意的诱因回报,也无法获得精神层面的乐趣,因此员工离职倾向将可能增高。

有少数学者对员工契约履行与离职倾向的关系进行了初步分析。Marsh&Manari(1977)研究结果显示,自愿接受非岗位要求工作,愿意为企业牺牲个人利益的员工较只愿做本职工作的员工离职率更低。但是,Liu等(2012)关于员工责任履行与员工离职行为的负向关系没有得到验证。综上,本文提出如下假设:

假设2:心理契约雇员责任履行与员工离职倾向显著负相关。

(四)组织契约履行与员工契约履行对离职倾向的交互作用

一份完整的雇佣关系包含员工与组织双方,二者不能独立存在,心理契约中员工责任和组织责任也是同时存在并相互依赖和影响的。因此,员工契约履行和组织契约履行将同时作用于员工离职倾向,二者对离职倾向可能产生交互作用。

根据公平理论,员工进行社会交换时会将自身贡献(员工契约履行)与组织回报(组织契约履行)进行比较,当二者趋于均衡时员工感知到公平,当二者呈现较大差距时,特别是组织诱因明显低于员工贡献时,员工公平感知很低,从而诱发离职倾向(Griffeth&Gaertner,2001)。Liu等(2012)研究发现,员工契约履行与组织契约履行的交互项对离职行为产生影响,当员工责任履行较好而组织责任履行较差时,员工离职行为最有可能发生。综上,本文提出如下假设:

假设3:员工契约履行与组织契约履行对员工离职倾向有交互作用。当组织契约履行和员工契约履行都很高时,员工离职倾向最低;当员工契约履行很高而组织契约履行很低时,员工离职倾向最高。

三、研究方法

(一)调查与样本

调查问卷的发放对象是企业员工,来源为吉林、黑龙江、北京、山西、广东、浙江等地共15家企业。通过联系公司人力资源部门负责人,发放纸质问卷,问卷填写完毕装入信封并密封,返回给调查人员。总体来看,本次调查共发放450份问卷,其中有效问卷309份,有效率为68.67%。

样本特征如下:女性占 49.5%;从年龄上看,70 后、80 后和 90 后分别占 19.4%、63.8%和 14.6%;学历以本科为主,占57%,其次硕士为27.2%;92.2%的调研对象是企业正式员工,劳务派遣员工占2.9%,实习生占2.3%;样本以一般员工为主,占到61.2%,其次基层管理者占26.9%;国有企业、私营企业和外资企业各占样本的27%左右。

(二)测量工具

调研问卷主体部分除了组织契约履行、员工契约履行、离职倾向3个变量量表以外,还纳入了社会赞许性量表以检验同源偏差。全部采用李克特六点量表,题项意义隐藏并且全部打乱排列以避免填答中的共线性问题。

本文采用Rousseau(2000)编制的量表测量组织契约履行和员工契约履行,各包含2个题项。当不考虑具体心理契约内容时,使用总评量表测量心理契约履行更为合适(Liu等,2012)。组织契约履行量表的Cronbach's α 系数是 0.733,员工契约履行量表的 Cronbach's α 系数是 0.908。 离职倾向采用 Cammann 等(1979)的 3题项短型量表,Cronbach's α 系数是 0.841。采用吴齐殷(1996)修订的 7 题项量表测量社会赞许性,Cronbach's α系数是 0.775。

控制变量。影响员工离职倾向的因素很多,本文借鉴Liu等(2012)和孙健敏等(2013)的做法,将员工性别、年龄、教育程度和企业类型作为主要控制变量,并将类别变量转化为虚拟变量。以女性为参照组将性别转化为1个虚拟变量;以博士及以上学历为参照组将教育程度转化为4个虚拟变量;以其他为参照组将企业类型转化为4个虚拟变量。

四、研究结果

(一)同源偏差及区分效度检验

本文通过问卷设计对同源偏差进行一定程度的事前控制,同时检验社会赞许与研究变量的相关系数,利用第三因子测试法(彭台光等,2006)检验同源偏差。本文中各核心变量与赞许性的相关系数不显著,这说明研究样本的社会赞许性偏见程度较低,同源偏差不严重(详见表2)。

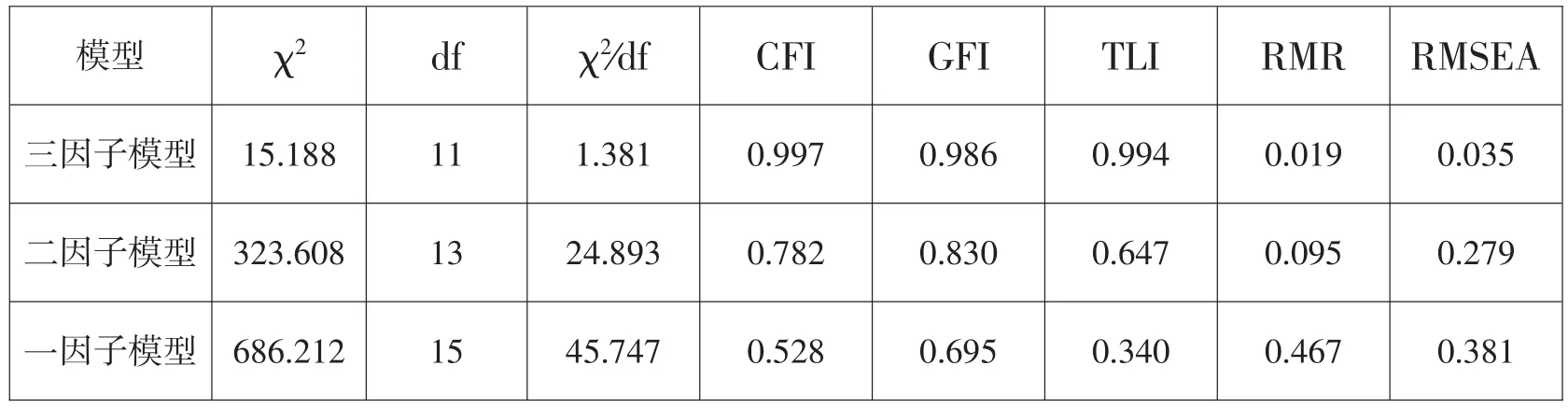

利用AMOS17.0进行验证性因素分析,结果见表1。三因子模型拟合指标明显优于二因子模型和单因子模型(χ2/df=1.381,CFI=0.997,GFI=0.986,TLI=0.994,RMR=0.019,RMSEA=0.035),拟合效果最为理想,变量区分效度良好。

表1 验证性因素分析结果

(二)变量描述性统计分析

组织契约履行、员工契约履行、离职倾向及社会赞许的均值、标准差及相关系数见表2。组织契约履行与离职倾向显著负相关(r=-0.856,p<0.01),员工契约履行与离职倾向显著负相关(r=-0.454,p<0.01)。假设 1 和假设2得到初步验证。

表2 均值、标准差及相关系数(N=309)

(三)回归分析

本文运用软件SPSS 19.0对数据进行层次回归分析。首先将员工责任履行与组织责任履行进行变量中心化,然后构造二者乘积项,以降低多重共线性。本研究中组织契约履行、员工契约履行和交互项的VIF值最大为1.305,多重共线性不严重,层次回归分析的结果可信。

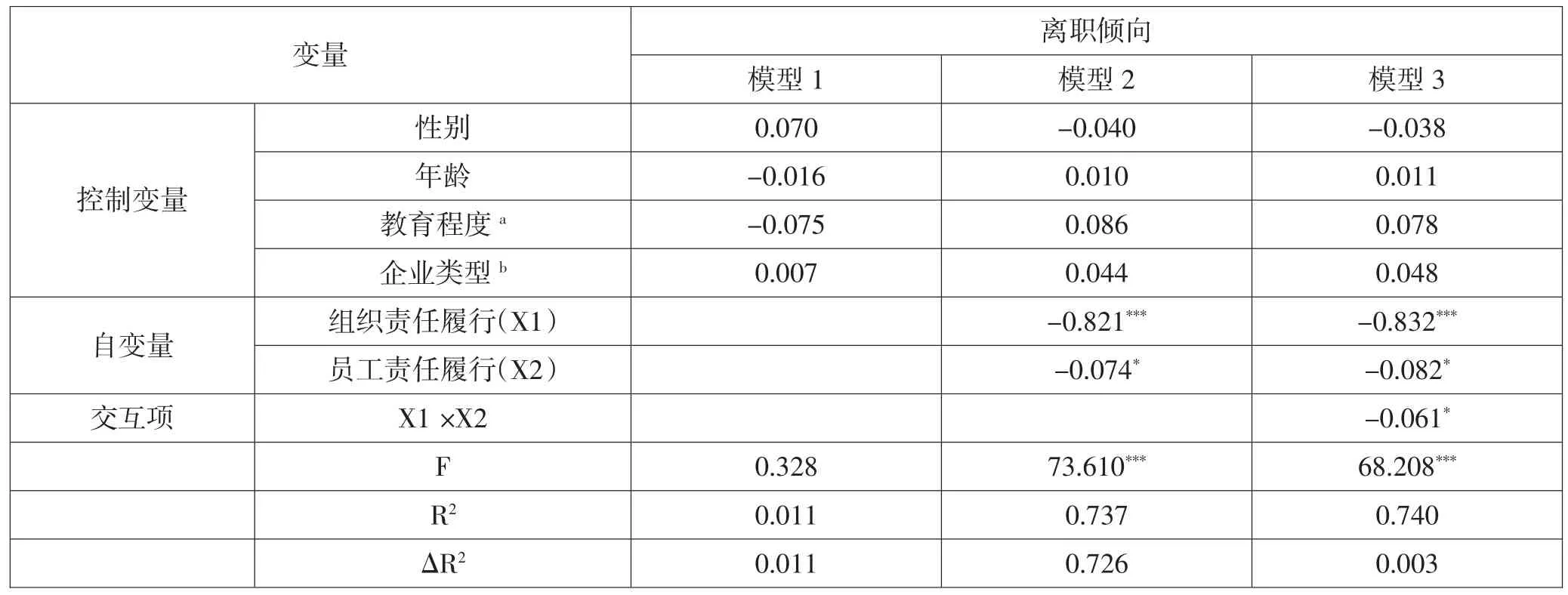

遵照罗胜强和姜嬿(2014)检验交互作用的步骤,首先将离职倾向设为因变量,然后依次将控制变量、组织契约履行和员工契约履行设为自变量,最后加入组织契约履行与员工契约履行的乘积项。层次回归分析结果见表3。考虑控制变量占用篇幅过多且不是本文研究重点,所以仅汇报部分虚拟变量回归分析结果。

表3 层次回归分析结果(N=309)

1.主效应检验

根据表3,模型1的F值不显著,说明本文控制变量对离职倾向没有显著影响。模型2在模型1的基础上加入组织契约履行和员工契约履行2个变量,结果显示,组织契约履行对员工离职倾向具有显著负向影响(标准化回归系数 β=-0.821,p<0.001),同时,员工契约履行对员工离职倾向具有负向影响(β=-0.074,p<0.05),至此,假设1和假设2得到进一步验证。

2.交互作用检验

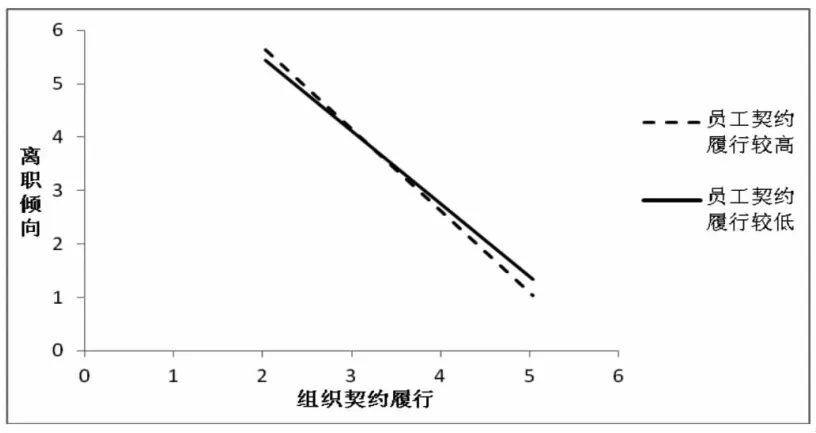

根据罗胜强和姜嬿(2014)的建议,通过乘积项回归系数显著性及模型R2变化对交互作用进行检验。模型3结果显示组织契约履行与员工契约履行乘积项的标准化回归系数β=-0.061(p<0.05),并且模型3的R2有所提高(详见表3),这说明交互作用成立。具体作用模式如图1所示:在员工契约履行较高的情况下,组织契约履行对员工离职倾向的影响较大;在员工契约履行较低的情况下,组织契约履行对员工离职倾向的影响有所降低。因此,假设3得到验证。

图1 组织契约履行、员工契约履行对离职倾向的交互作用

五、结论与讨论

(一)研究结论

1.组织契约履行对员工离职倾向的影响

本文验证了组织契约履行与员工离职倾向的负向关系:如果组织不能履行其承诺责任时,员工离职倾向将升高;相反,如果组织能够很好履行其承诺责任,员工离职倾向降低。这一结论符合基于互惠原则的社会交换理论的观点。

2.员工契约履行对员工离职倾向的影响

本研究显示,员工契约履行对员工离职倾向有一定负向影响:当员工不能履行其对企业承诺的责任时,离职倾向较高;若员工可以较好履行自身责任时,离职倾向则较低。需要注意的是,与组织契约履行相比,员工契约履行对离职倾向的预测能力明显偏低。

3.组织契约履行与员工契约履行对离职倾向的交互作用

结果显示,组织契约履行与员工契约履行共同影响员工离职倾向,交互作用显著:员工契约履行较高同时组织契约履行也较高时,员工离职倾向最低;但是,当员工契约履行较高而组织契约履行很低时,员工离职倾向最高。组织契约履行、员工契约履行分别影响着对方与离职倾向的关系。

(二)管理启示

与以往研究结果一致,本文发现组织契约履行对员工离职倾向有显著负向影响,并远远超过员工契约履行对离职倾向的影响程度,这提醒管理者要重视组织责任的履行程度。首先,要适当管理员工心理契约内容,避免员工不切实际的过高期望造成低水平的心理契约履行,管理者应该为员工客观呈现其工作条件、工作报酬和工作责任,慎重对待自己做出的承诺(Blomme等,2010)。其次,对于已经确立的心理契约组织责任,应该积极履行,尽可能提高履行程度,从而降低员工的离职倾向。最后,心理契约内容可能会由于各种原因而导致无法履行,这种情况下管理者要与员工进行充分的沟通,减少员工因组织责任无法履行造成的情感伤害,降低消极影响(Robinson & Morrison,2000)。

员工契约履行与离职倾向的负向关系显著,并且员工契约履行与组织契约履行对员工离职倾向产生交互作用,这启示管理者要适当关注员工契约履行。通过提高员工契约履行程度,可以降低员工离职倾向,但是员工契约履行较高而组织契约履行很低时,员工离职倾向最高。一味地索取员工付出而不能给员工提供相应诱因回报,这种交换关系不能长久维持,也会极大提高员工离职意愿,给企业造成较大成本隐患。

(三)研究局限与未来展望

本研究存在以下不足:(1)仅考虑了组织契约履行与员工契约履行对离职倾向的主效应,没有对情境因素进行考察;(2)本文采用Rousseau学派观点,从员工角度考察心理契约履行程度,没有考虑组织角度的心理契约履行;(3)本次调研收集的是横剖面数据,对于同源偏差的事前控制略欠理想。

未来研究可以从三个方面入手:(1)未来研究应该考虑探讨心理契约履行与离职倾向之间的情境因素,如领导风格、员工价值观等;(2)希望后续研究能从企业和员工两方面着手,得出更加全面的结论;(3)基于研究方法的改善,未来研究应该考虑纵向研究设计。

[1]BLOMME R J,VAN RHEEDE A, TROMP D M.The use of the psychological contract to explain turnover intentions in the hospitality industry:a research study on the impact of gender on the turnover intentions of highly educated employees[J].International Journal of Human Resource Management,2010, 21:144-162.

[2]MOBLEY W H.Intermediate Linkages in the Relationship between Job Satisfaction and Employee Turnover[J].Journal of Applied Psychology, 1977,62:237-240.

[3]于桂兰,付博.上下级关系对组织政治知觉与员工离职倾向影响的被中介的调节效应分析[J].管理学报,2015,12(6):830-838.

[4]ROBINSON S L, MORRISON E W.The development of psychological contract breach and violation: a longitudinal study[J].Journal of Organizational Behavior, 2000, 21(5):525-546.

[5]ARSHAD R.Psychological contract violation and turnover intention: do cultural values matter? [J].Journal of Managerial Psychology, 2016,31(1):251-264.

[6]ROUSSEAU D M.Psychological Contracts in the United States: Associability, Individualism and Diversity[A].Rousseau D M, Schalk R.Psychological Contracts in Employment: Cross-national Perspectives[C].Newbury Park, CA: Sage, 2000, pp.250–282.

[7]LIU J, HUI C, LEE C.Fulfilling obligations: why Chinese employees stay[J].International Journal of Human Resource Management, 2012, 23(1):35-51.

[8]周莉.心理契约对员工离职意向的影响研究[J].学术论坛,2014,37(6):140-144.

[9]LI G G, LONG J D, WANG F F.A study on turnover intention of knowledge staffs based on the psychological contract[J].International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing.2013:298-301.

[10]MARSH R, MANARI H.Organizational Commitment and Turnover: A Predictive Study[J].Administrative Science Quarterly,1977, 22:57-75.

[11]GRIFFETH R W, GAERTNER S.A Role for Equity Theory in the Turnover Process: An Empirical Test[J].Journal of Applied Social Psychology, 2001, 31(5):1017-1037.

[12]CAMMANN C, FICHMAN M, JENKINS D.The Michigan organizational assessment questionnaire(Unpublished manuscript) [M].University of Michigan, Ann Arbor,1979.

[13]彭台光,高月慈,林钲棽.管理研究中的共同方法变异:问题本质、影响、测试和补救[J].管理学报(台湾),2006,1:77-98.

[14]罗胜强,姜嬿.管理学问卷调查研究方法[M].重庆:重庆大学出版社,2014.

F272

A

1002-3240(2017)02-0074-05

2016-12-01

国家社会科学基金重点项目“我国企业劳动关系和谐指数构建与应用研究”(12AJY001);吉林省教育厅项目“心理契约视角下吉林省服务业新生代员工管理研究”;吉林财经大学科学研究项目“吉林省服务业新生代员工心理契约与工作产出关系的跨层次研究”(2016Q27)

李洪英(1983-),女,吉林梨树人,博士研究生、讲师,研究方向:人力资源管理、心理契约;于桂兰(1964-),女,吉林集安人,教授、博士生导师,研究方向:人力资源管理、劳动关系管理。

[责任编校:唐 鑫]