劳动合同期限变化对工人的影响研究

——基于CHIP 2007-2008年独特面板数据的实证

方 颖,蓝嘉俊

(1.厦门大学王亚南经济研究院;2.厦门大学经济学院统计系;3.教育部计量经济学重点实验室;4.福建省统计科学重点实验室,福建 厦门 361005)

劳动合同期限变化对工人的影响研究

——基于CHIP 2007-2008年独特面板数据的实证

方 颖1,2,3,4,蓝嘉俊1

(1.厦门大学王亚南经济研究院;2.厦门大学经济学院统计系;3.教育部计量经济学重点实验室;4.福建省统计科学重点实验室,福建 厦门 361005)

利用中国家庭收入调查数据(CHIP)2007-2008年独特的城镇样本面板数据,通过从工人角度考察劳动合同期限变化对工人工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的因果影响效应,结果发现:相比于合同期限无变化的工人,合同期限变为无固定期限合同的工人其工作时间和想找新工作的可能性显著下降,幸福感显著提高,但对其工作收入没有显著影响;而合同期限由无合同或短期合同变为长期合同的工人其幸福感显著提高,但对其工作收入、工作时间以及想找新工作的可能性没有显著影响;而失去无固定期限合同的工人其工作收入和幸福感显著下降,想找新工作的可能性显著提高,但对其工作时间没有显著影响;失去长期合同的工人其想找新工作的可能性显著提高,而对其工作收入、工作时间及幸福感均没有显著影响;合同期限在无合同和短期合同之间变化的工人,其工作收入、工作时间及幸福感没有显著差异。上述结论为考察《劳动合同法》影响后果的研究提供了一个新视角。

劳动合同期限;工作收入;工作时间;幸福感;劳动合同法

一、引 言

《中华人民共和国劳动合同法》(简称《劳动合同法》)由全国人民代表大会于2007年6月29日通过,自2008年1月1日起施行。在此之前,我国关于劳动保护的法律是 《中华人民共和国劳动法》(简称《劳动法》),该法自1995年1月1日起施行。制定与实施《劳动合同法》的目的是增强《劳动法》的执行力度,完善劳动合同制度,明确劳动合同双方当事人的权利和义务,保护劳动者的合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系。

与《劳动法》相比,《劳动合同法》为增强劳动规制执行力度,主要对以下四个方面进行了新规定:1.对于所有企业,在建立劳动关系时应当订立书面劳动合同。2.劳动者仅需满足以下三个情形之一即可订立无固定期限合同:劳动者在该用人单位连续工作满十年的;用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;连续订立二次固定期限劳动合同之后再续订的。此外,用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。3.对劳动合同应具备条款的新规定,除了《劳动法》中所要求的劳动合同期限、工作内容、劳动报酬等,新增两个内容:工作时间和休息休假、社会保险。4.对经济补偿进行了详细规定,用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

从内容上看,《劳动合同法》规定了一个更强更统一的劳动规制执行标准。关于订立书面合同以及违反规定解除合同的经济补偿的相关规定,理论上会使工人签订劳动合同的比例提高;关于订立无固定期限合同的相关规定,理论上会使工人签订无固定期限合同的比例提高。然而,在现实中企业可能会采取措施规避《劳动合同法》的这些要求,这使得《劳动合同法》的实施效果可能不符合预期。譬如“华为门”事件,华为公司于2007年9月通过了鼓励员工辞职方案,辞职员工随后即可以竞聘上岗,职位和待遇基本不变,唯一的变化就是再次签署的劳动合同和工龄,并且必须在《劳动合同法》实施之前完成。共计将有超过7000名工作超过8年的老员工,需要逐步完成“先辞职再竞岗”,与华为公司签订新的劳动合同。“华为门”事件显然是以规避《劳动合同法》中关于订立无固定期限合同的规定为目的,这无疑会减少签订无固定期限合同的工人比例,并且也使工人的劳动合同期限更容易发生变化(是指在无合同、短期合同、长期合同和无固定期限合同之间的变化)。因此,《劳动合同法》施行后,工人签订合同的比例(包括短期合同、长期合同和无固定期限合同)既有可能提高也有可能降低,并且《劳动合同法》的施行使得工人在《劳动合同法》施行前后的劳动合同期限变化程度比未施行前的时期更大。

本文将利用工人在《劳动合同法》施行前后的劳动合同期限变化比未施行前的时期更大这一事实,来识别劳动合同期限变化对工人的一系列影响。具体而言,1.本文利用2007-2008年中国家庭收入调查数据(CHIP)对城镇住户样本中受雇佣样本的研究发现,相比于无合同工人,签订无固定期限或长期合同的工人具有更高的工作收入、更低的工作时间、更不可能想找新工作以及更高的幸福感,而签订短期合同的工人与无合同工人没有显著差异;2.利用CHIP 2007-2008年数据中的部分独特面板数据,研究发现相比于合同期限没有发生变化的工人,合同期限变为无固定期限合同的工人其工作时间和想找新工作的可能性显著下降,幸福感显著提高,而对其工作收入没有显著影响;合同期限由无合同或短期合同变为长期合同的工人其幸福感显著提高,而对其工作收入、工作时间以及想找新工作的可能性没有显著影响;合同期限变为无固定期限或者长期合同对工人的工作收入没有显著影响,说明企业主与工人签订合同时可能存在“补偿性等价”,即企业主如果给工人提供长期或无固定期限合同保障时,使工人获得稳定的职业发展环境,作为补偿企业主不需要给工人再提供更高的工资。合同期限由无固定期限合同变为无合同、短期合同或长期合同的工人其工作收入和幸福感显著下降,想找新工作的可能性显著提高,而对其工作时间没有显著影响;合同期限由长期合同变为无合同或短期合同的工人其想找新工作的可能性显著提高,而对其工作收入、工作时间及幸福感均没有显著影响;合同期限在无合同和短期合同之间变化的工人,其工作收入、工作时间及幸福感没有显著变化。

本文创新点是利用CHIP 2007-2008年独特的个人面板数据,从工人角度考察劳动合同期限变化对工人工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的因果影响效应,为考察《劳动合同法》影响后果的研究提供了一个新视角。

二、文献综述

既有的关于《劳动合同法》影响后果的研究主要是基于企业视角,由于难以衡量劳动规制强度以及难以将2008年全球经济危机影响剥离,这些研究均无法较为准确地识别《劳动合同法》的影响[1][2][3][4]。与本文相关的文献主要有两支:一支是考察劳动规制对企业影响后果的文献;另一支是考察 《劳动合同法》和劳动合同期限对工人影响后果的文献。

(一)劳动规制对企业影响后果的文献

关于劳动规制影响后果的文献在理论和经验研究上已较为成熟。在理论研究方面,劳动规制对企业可能具有正向或负向的影响,它给工人提供了就业保障,然而也使雇主更不想雇佣工人,使得劳动力市场缺乏灵活性,导致潜在的低就业和低工资。Hopenhayn and Rogerson(1993)指出,劳动规制增强使得解雇成本增加,这将会降低企业雇佣和生产率[5]。而Bentolila and Bertola(1990)发现解雇成本提高时,在经济好的时候会降低雇佣(雇佣的边际成本上升),而在经济差时会减少解雇(因为解雇员工的成本更高)[6]。 MacLeod and Nakavachara(2007)则认为劳动规制对企业可能具有正面的影响,他们构建了一个考虑专业性技能投资的模型,发现当对雇主解雇员工的行为进行限制时,会激励员工进行更多的与企业相关的特定投资,并且利用美国各州数据也表明相比于随意雇佣法案,默认契约以及正当解雇的实行会使员工进行更高的专业性技能投资[7]。

关于劳动规制影响后果的经验研究也表明劳动规制对企业的影响是一把“双刃剑”。大多数经验研究发现劳动规制对企业的产出、雇佣数量和生产率有负向影响。Holmes(1998)对美国各州的研究表明,那些亲雇主法案的州的制造业生产率增长更多[8]。Bert-rand and Kramarz(2002)利用分区董事会批准上时间和地区的差异,发现准入规制会阻碍法国零售部门雇佣数量增长[9]。 Autor et al.(2006)采用 1978-1999年美国人口调查(CPS)的月度数据(各州雇佣数量和个人收入数据),估计了过去30年美国各州法院采用的不正当解雇保护法(wrongtul-disc-harge protections)对雇佣数量和工资的影响,结果发现不正当解雇法的采用 (默认契约,implied-contract exception)会使该州的就业率下降0.8%-1.7%[10]。Autor et al.(2007)发现不正当解雇保护法会降低雇佣流入、企业进入率以及全要素生产率,并且会使企业更致力于资本深化以及改变生产技术[11]。Bird and Knopf(2009)利用1977-1999年美国各州法院采用不正当解雇法的不同时点,通过将近18000家商业银行数据研究发现,采用不正当解雇法会显著提高劳工成本,并且对企业总利润和生产率有显著负向影响[12]。

对于发展中国家实证研究的结果也倾向于是负向的。Besley and Burgess(2004)利用印度各州对劳资争议法案(Industrial Disputes Act)修改方向的不同,考察1958-1992年印度各州劳资关系环境对制造业增长模式的影响[13]。发现相比于实行亲雇主(proemployer)或者中性(neutral)劳动规制法案的州,那些实行亲劳工(pro-worker)劳动规制法案的州,其正规制造业部门的企业产出、雇佣数量、投资和生产率更低,并且伴随着城市贫困的上升,说明亲劳工的劳动规制可能最终会伤害到穷者。Almeida and Carneiro(2009)对于巴西城市的研究发现更严格的劳动规制会限制企业的规模,并增加失业[14]。

虽然多数文献都认为严格的劳动规制 (即阻止雇主与员工谈判或终止合同)是无效率且僵化的,然而这些讨论主要关注的是劳动规制的事后无效率结果(ex post inefficient outcomes),对于劳动规制的事前激励效应(ex ante positive incentive effect)的研究还很少。关于事前激励效应的相关研究表明劳动规制对企业表现具有正向影响。Acharya et al.(2010)从事前激励效应角度进行研究,他们认为较强的劳动规制可能是合意的,因为这使雇主承诺不会惩罚短期失败的行为,将会激励员工进行有利于企业长期价值最大化的活动(如创新活动)[15]。例如,不正当解雇保护法会限制雇主在研发成功后对研发人员敲竹杠的能力,有利于增强员工的创新精神。Acharya et al.(2010)利用五个国家的企业数据,采用专利及被引次数作为创新的代理指标,研究发现,严格的劳动规制(特别是关于不正当解雇保护的规定)促进了企业创新[15]。 类似地,Acharya et al.(2014)利用1971-1999 年美国各州的数据,采用 Autor et al.(2006)构造的美国各州不正当解雇法 (wrongful discharge laws)指标,研究发现不正当解雇法会刺激企业创新,并且会使企业扩张[16]。

我国《劳动合同法》施行之后,也有一批文献考察其对企业的影响后果,多数文献发现 《劳动合同法》施行对企业有负向影响,譬如提高企业人工成本粘性、降低企业经营弹性、使企业出现投资不足以及影响企业雇佣数量等[1][2][3][17];然而也有相关文献表明《劳动合同法》的施行具有正向影响,譬如提高企业生产率和促进企业创新[4][18]。值得注意的是,由于《劳动合同法》是全国施行的,难于找到衡量各地区或各企业面临的劳动规制强度指标,并且难于将《劳动合同法》对企业的影响与2008年10月受到的全球经济危机的影响区分开,因此,以上关于我国企业的研究均无法较为准确地识别《劳动合同法》的影响。

(二)《劳动合同法》和劳动合同期限对工人影响后果的文献

关于《劳动合同法》对工人影响后果的研究,既有的文献主要集中于考察其对工人签订合同概率以及社保参与率的影响。Becker and Elfstrom(2010)对珠三角和长三角地区的考察发现,在《劳动合同法》施行之后,签订合同的工人比例上升,且有工伤保险的比例有所增加,并且对年轻工人的影响更大[19]。Freeman and Li(2013)利用《劳动合同法》生效前后对珠三角9市农民工的调研数据,研究发现《劳动合同法》的施行提高了农民工的书面合同签订率,而书面合同的签订也会进一步提升其社会保险覆盖率,此外还降低了拖欠农民工工资的发生率,农民工工作企业的工会覆盖率也有所上升[20]。但是Freeman and Li将2008年虚拟变量的回归系数作为 《劳动合同法》实行效果的依据并不合适,他们没有考虑到劳动规制实行强度的问题,也低估了2008年全球经济危机的影响。Gao et al.(2012)利用 CHIP 2007-2008 年移民工人数据,研究发现有签订劳动合同的工人(特别是长期合同),其社保参与率显著提高,并且当移民工人的合同期限由短期合同变为长期合同时,这种影响更大[21]。然而,这支文献与本文关注的焦点并不相同。

关于劳动合同期限对工人影响后果的研究文献则相对较少。孙睿君和李子奈 (2010)利用CHIP 2002年数据研究发现,在排除特征因素和选择性因素后,长期劳动合同工的工资比短期劳动合同工低42.84%,比无劳动合同员工高29.6%,长期劳动合同与短期劳动合同的工资差异符合补偿性工资差别理论,企业对没有签订劳动合同的员工存在工资歧视[22]。陈祎和刘阳阳(2010)利用“在京进城务工人员收入和社会网络状况调查”数据,考察《劳动合同法》施行对于进城务工人员收入的影响,利用干预效应模型解决选择性偏误后,发现相比于无合同的工人,签订合同的工人月收入提高约14.0%-14.9%,小时收入提高约18.2%-21.5%[23]。这支文献与本文研究较为接近,然而由于这支文献均使用截面数据,无法考察个体劳动合同期限发生变化后的影响,并且对劳动合同期限仅划分为无合同与有合同 (或者无合同、短期合同和长期合同)。本文的不同之处在于使用CHIP 2007-2008年独特的个人面板数据,考察个体劳动合同期限发生变化的因果影响效应,并且本文将劳动合同期限细分为无合同、短期合同、长期合同、无固定期限合同。

三、数据与识别策略

(一)数据、变量与统计描述

本文所使用的数据均来自2007和2008年中国家庭收入调查中的城镇住户样本数据(CHIP 2007-2008),并且仅保留调查时被雇佣的受访者(年龄限定为16-60岁),即剔除家庭帮工、自我经营和打零工的受访者,因为虽然家庭帮工、自我经营和打零工的受访者其回答一般是“没有签订合同”,然而这与没有签订合同的被雇佣的受访者有本质区别。CHIP 2007和2008年数据均包含5000个流动人口家庭、8000个农村家庭和5000个城镇家庭样本,城镇和农村样本来自北京、浙江、河南、四川等17个省区,流动人口样本来自出现在城镇和农村调查中的9个省份15个城市,CHIP 2007和2008年的大部分数据可形成面板数据。

本文关注的被解释变量有四个:1.月工作收入(Month_Inc),取自然对数,包括工资、奖金、津贴和实物折现,并且我们利用消费物价指数将2008年工作收入调整为以2007年为基准的水平;2.周工作小时 (Work_Hour),是指该工作平均每周工作多少小时;3.是否想找新工作(Seek),是指目前是否还在积极寻找另一份工作,是为 1 否为 0;4.幸福感(Happy),是指考虑到生活各个方面受访者的总体幸福水平,值越高表示越幸福(范围1-4)。

本文关注的核心解释变量有两类:一类是工人的劳动合同期限,包括:1.无固定期限合同(Pormanent),是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同,即固定工;2.长期合同(Long_Term),是指用人单位与劳动者所签订劳动合同的期限为一年及以上;3.短期合同(Short_Term),是指用人单位与劳动者所签订劳动合同的期限为一年以下;4.无合同(No_Contract),是指用人单位未与劳动者签订劳动合同。另一类是2007-2008年间工人劳动合同期限的变化情况,包括:1.合同期限没有变化(No_Change);2.由无合同、短期或长期合同变为无固定期限合同(To_Perm);3.由无合同或短期合同变为长期合同(To_long);4.由无固定期限合同变为无合同、短期合同或长期合同(Lose_Perm);5.由长期合同变为无合同或短期合同(Lose_long);6.在无合同和短期合同之间的变化(Between_S_N)。

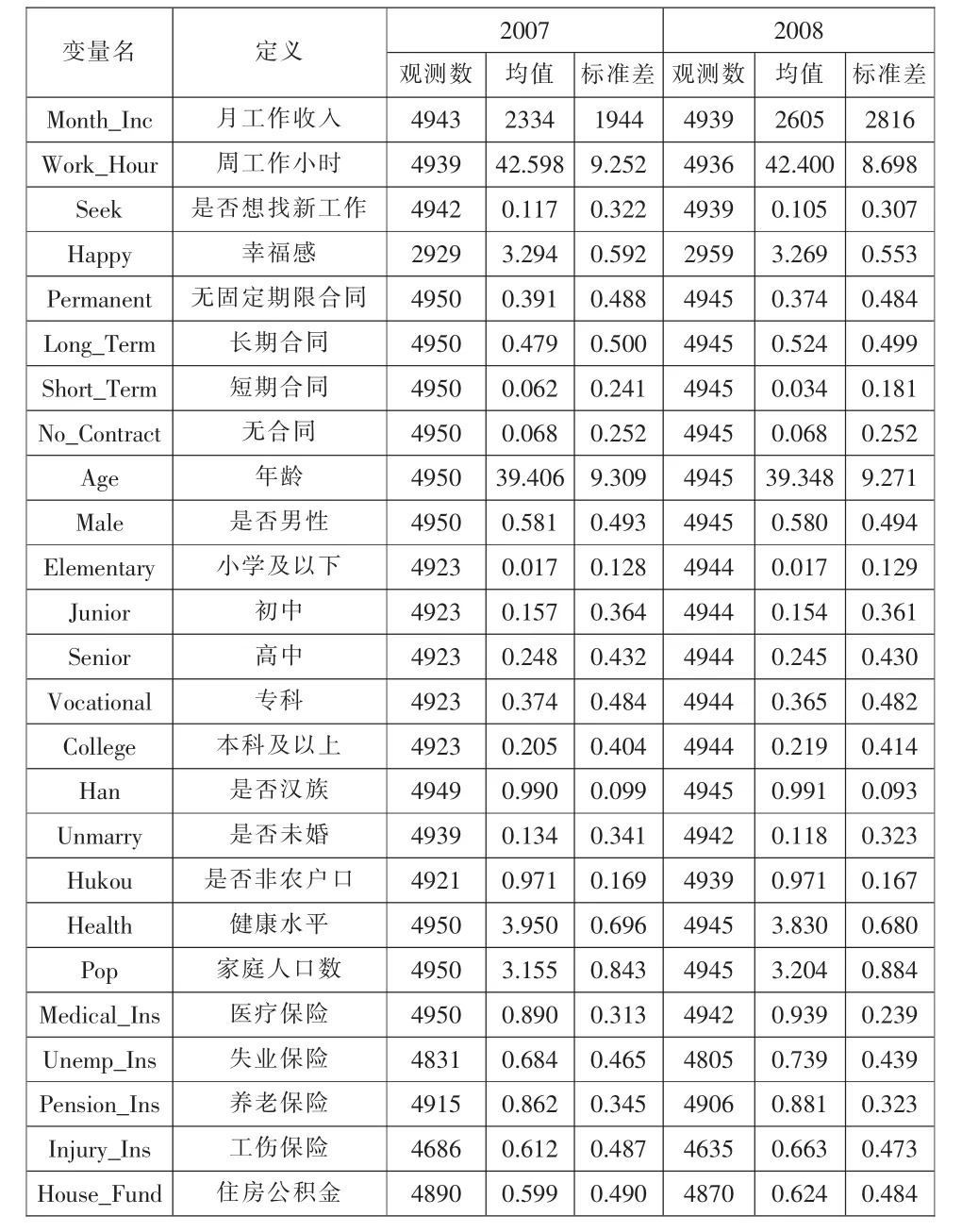

本文控制变量包含个体的人口学特征、社保参与情况、工人职业、受雇企业所有制类型和受雇企业所在行业。表1给出了CHIP 2007和2008年数据的变量描述性统计①,可见CHIP 2007-2008年城镇样本的5000个个体中,有将近4950个个体是面板追踪样本。以2008年为例,受访者平均每月工作收入为2605元,平均每周工作42.40小时,想找新工作的受访者比重约为10.5%,平均幸福感水平为3.27(范围为1-4,值越高越幸福)。在劳动合同方面,签订无固定期限合同的比例为37.4%,签订长期合同的比例为52.4%,签订短期合同的比例为3.4%,没有签订合同的比例为6.8%。其他变量指标也具有良好的统计特征。

表1 变量描述性统计(2007-2008面板)

表2给出了2007-2008年工人劳动合同期限的变化情况,其中合同期限没有变化的工人比重为67.1%,由无合同、短期或长期合同变为无固定期限合同的工人比重为9.7%,由无合同或短期合同变为长期合同的工人比重为6.7%,由无固定期限合同变为无合同、短期合同或长期合同的工人比重为11.1%,由长期合同变为无合同或短期合同的工人比重为3.8%,在无合同和短期合同之间的变化的工人比重为1.5%。

表2 合同期限变化情况(2007-2008面板)

(二)识别策略

本文的识别策略分为两步。首先,利用CHIP 2007-2008年数据的混合截面数据特征,考察工人劳动合同期限与其工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的相关性;其次,利用CHIP 2007-2008年数据的面板数据特征,考察工人劳动合同期限变化对其工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的影响。

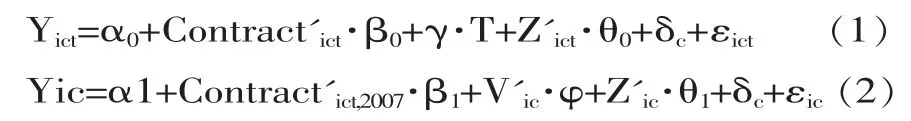

估计模型(1)是利用CHIP 2007-2008年数据的混合截面数据特征的估计,Yict代表本文关注的四个被解释变量,分别为工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感;Contract'ict为工人的劳动合同期限,包含无固定期限合同、长期合同、短期合同和无合同,以无合同为参照组;T为年份虚拟变量(2008 年为 1,2007 年为 0);Z'ict是一系列控制变量,包含人口学特征、社保参与情况、工人职业、受雇企业所有制类型和受雇企业所在行业;δc是城市固定效应;εict是随机扰动项;下标 i、c、t分别表示受访工人、所在城市以及受访年份。这一模型中本文关心的估计系数是βo。

估计模型(2)是利用CHIP 2007-2008年数据的面板特征的估计,考察工人劳动合同期限变化对其工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的影响。需要说明的是,估计模型(2)仅利用CHIP 2008年数据进行估计,与估计模型(1)的不同之处在于在模型中加入了工人2007-2008年间劳动合同期限变化的变量(即V'ic),包含合同期限没有变化(No_Change);由无合同、短期或长期合同变为无固定期限合同(To_Perm);由无合同或短期合同变为长期合同(To_Long);由无固定期限合同变为无合同、短期合同或长期合同(Lose_Perm);由长期合同变为无合同或短期合同(Lose_Long)以及在无合同和短期合同之间的变化(Between_S_N)。以合同期限没有变化为参照组,并且控制了工人2007年的劳动合同期限(即Contract'ic,2007)。Z'ic是一系列控制变量,包含人口学特征、社保参与情况、工人职业、受雇企业所有制类型和受雇企业所在行业;δc是城市固定效应,εic是随机扰动项,下标i、c分别表示受访工人和所在城市。这一模型中本文关心的估计系数是φ。

此外,在两个估计模型中,我们均采用两种系数估计稳健标准误,一种是聚类到城市层面的标准误,另一种是聚类到家庭层面的标准误,这是由于有些受访个体生活于同一个家庭;对于被解释变量为是否想找新工作(Seek)时,采用Probit模型进行估计。

四、估计结果

(一)利用CHIP 2007-2008混合截面数据特征的估计结果

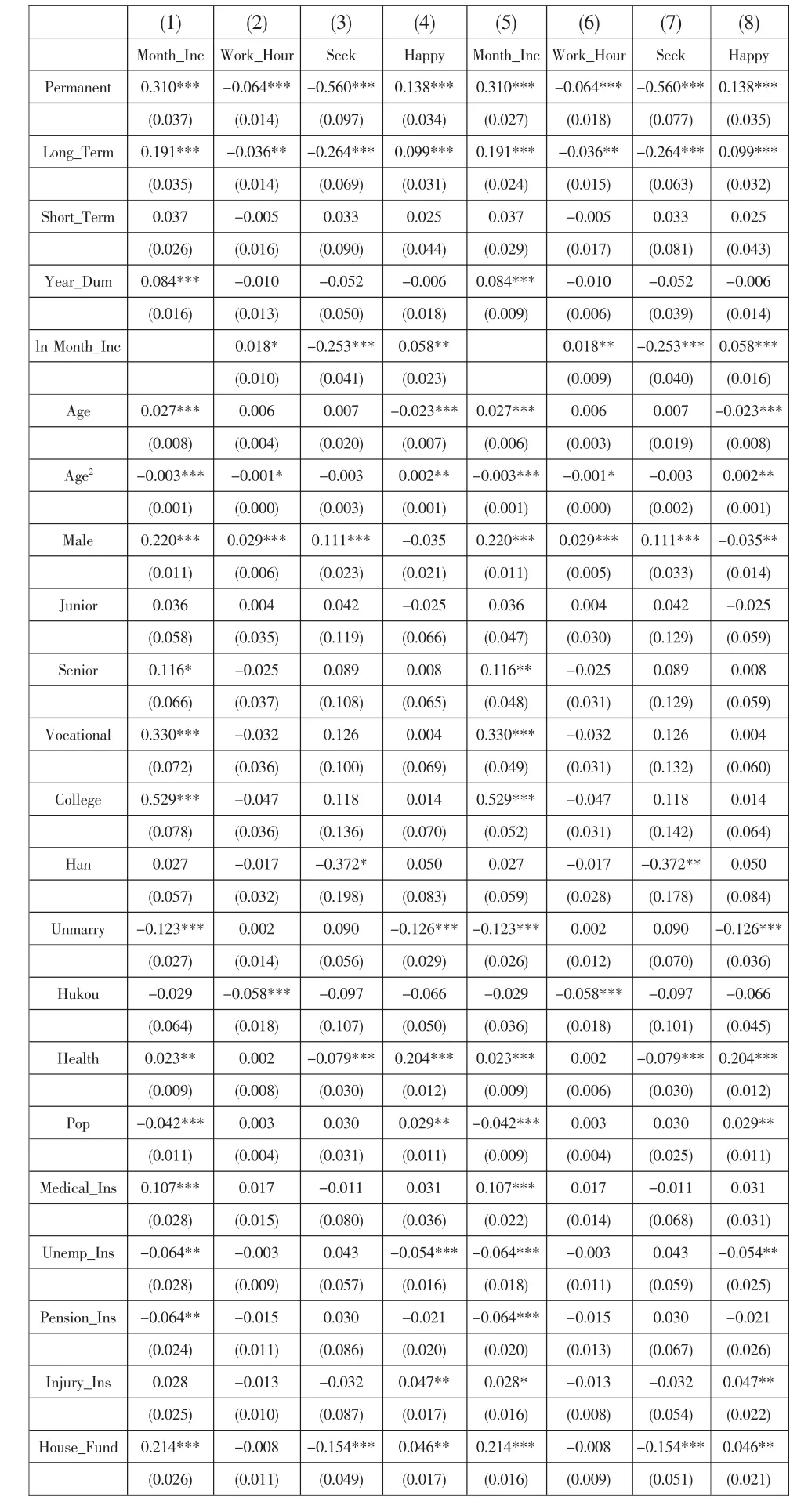

表3给出了利用CHIP 2007-2008混合截面数据特征的估计结果,旨在考察工人劳动合同期限与其工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的相关性。需要指出的是,当被解释变量为工作小时、是否想找新工作和幸福感时,我们在估计模型中控制其工作收入变量。

表3 利用混合截面数据特征的估计结果

注:括号内为回归系数估计值的聚类稳健标准误,(1)-(4)栏标准误聚类到地级市层面,(5)-(8)栏标准误聚类到家庭层面;★★★、★★、★ 分别表示 1%、5%、10%显著水平。

由表3可以看出,标准误聚类到城市层面与聚类到家庭层面对估计结果影响不大,由于聚类到城市层面更为严格,本文以表 3第(1)-(4)列对回归结果进行说明。

被解释变量为工作收入时,无固定期限合同变量系数估计值为0.310,在1%水平上显著,长期合同变量系数估计值为0.191,在1%水平上显著,而短期合同变量系数估计不显著。这表明相比于无合同工人,签订无固定期限合同或长期合同的工人的工作收入更高,并且签订无固定期限合同的工人收入高的更多,而签订短期合同的工人的工作收入与无合同工人没有显著差异。

被解释变量为工作时间时,无固定期限合同变量系数估计值为-0.064,在1%水平上显著,长期合同变量系数估计值为-0.036,在5%水平上显著,而短期合同变量系数估计不显著。这表明相比于无合同工人,签订无固定期限合同或长期合同的工人的工作时间更短,并且签订无固定期限合同的工人的工作时间短更多,而签订短期合同的工人的工作收入与无合同工人没有显著差异。

被解释变量为是否想找新工作时,无固定期限合同变量系数估计值为-0.560,在1%水平上显著,长期合同变量系数估计值为-0.264,在1%水平上显著,而短期合同变量系数估计不显著。这表明相比于无合同工人,签订无固定期限合同或长期合同的工人想找新工作的意愿更低,并且签订无固定期限合同的工人的低更多,而签订短期合同的工人的工作收入与无合同工人没有显著差异。

被解释变量是为幸福感时,无固定期限合同变量系数估计值为0.138,在1%水平上显著,长期合同变量系数估计值为0.099,在1%水平上显著,而短期合同变量系数估计不显著。这表明相比于无合同工人,签订无固定期限合同或长期合同的工人的的幸福感更高,并且签订无固定期限合同的工人幸福感高的更多,而签订短期合同的工人的工作收入与无合同工人没有显著差异。

接下来,本文考察控制变量的估计结果。年份虚拟变量(Year Dum)仅在被解释变量为工作收入时显著为正,其余均不显著,这说明平均而言,相比于2007年,2008年工人仅在工作收入上有显著提高,而对于工作时间、是否想找新工作以及幸福感的变化不大;年龄与工作收入的关系具有倒“U”型曲线特征,而与幸福感的关系具有“U”型曲线特征;相比于女性,男性在工作收入、工作时间以及是否想找新工作方面更加看重,而幸福感水平却低于女性;在学历方面,高中、专科与本科以上学历具有更高的收入;汉族与少数民族在四个指标中差异不大;相比于已婚人口,未婚人口具有更低的收入和幸福感水平。此外,参与不同社会保险对工作收入有正负两种影响。

(二)利用CHIP 2007-2008面板数据特征的估计结果

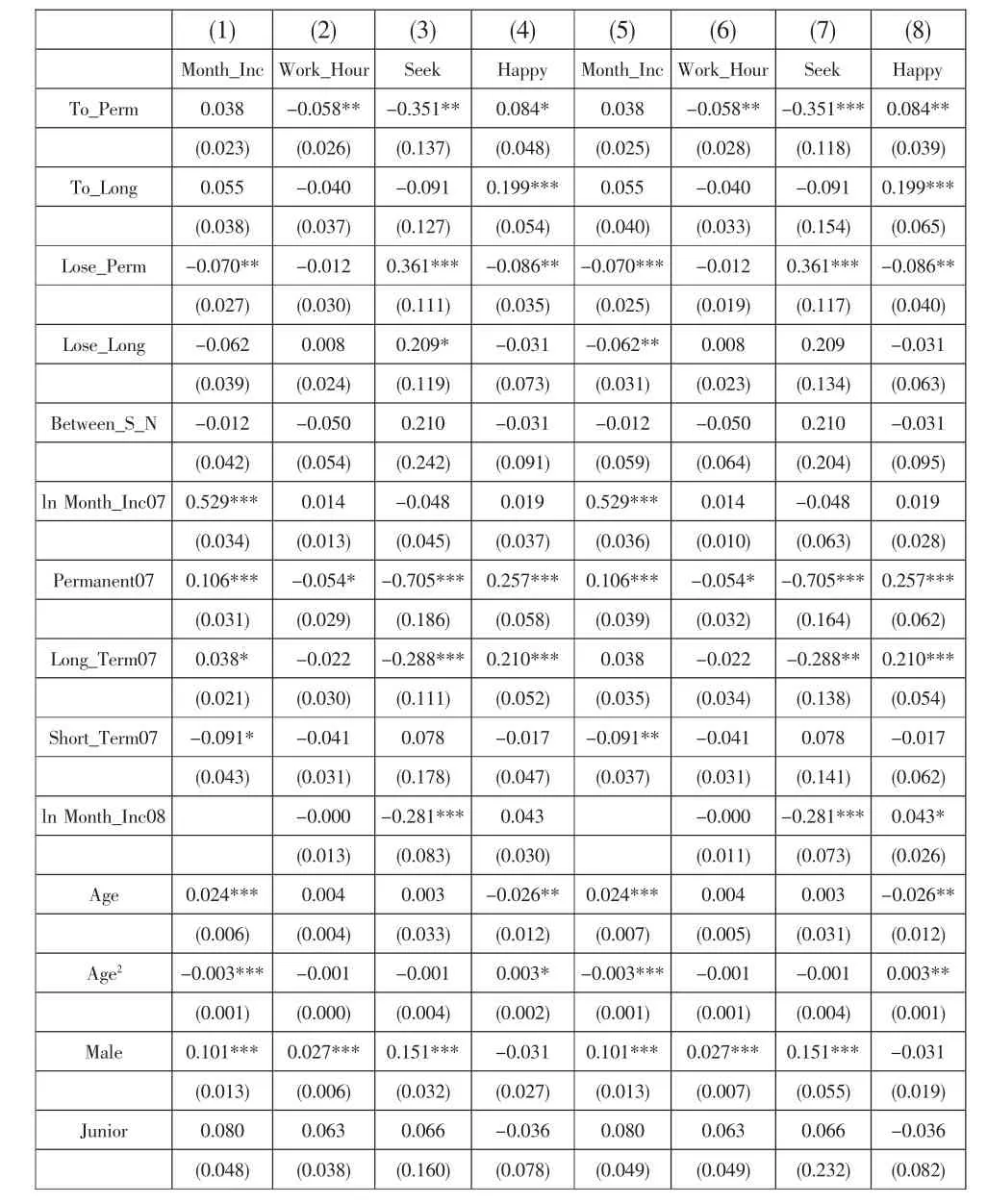

表4给出了利用CHIP 2007-2008面板数据特征的估计结果,旨在考察工人劳动合同期限变化对其工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的影响。

表4 利用面板数据特征的估计结果

注:括号内为回归系数估计值的聚类稳健标准误,(1)-(4)栏标准误聚类到地级市层面,(5)-(8)栏标准误聚类到家庭层面;★★★、★★、★ 分别表示 1%、5%、10%显著水平。

需要说明的是,我们在方程中控制了受访者在2007年的劳动合同期限、2007年的工作收入以及受访者受教育程度等变量,这些变量在一定程度上代表了受访者的能力水平,将其控制后我们能够估计劳动合同期限变化对工人的因果影响效应。

此外,当被解释变量为工作小时、是否想找新工作和幸福感时,我们在估计模型中控制其在2008年的工作收入变量。由表4可以看出,标准误聚类到城市层面与聚类到家庭层面对估计结果影响不大,由于聚类到城市层面更为严格,本文以表4第 (1)-(4)列对回归结果进行说明。

表4的估计结果表明,相比于合同期限没有发生变化的工人,合同期限变为无固定期限合同的工人其工作时间和想找新工作的可能性显著下降,幸福感显著提高,而对其工作收入没有显著影响;合同期限由无合同或短期合同变为长期合同的工人其幸福感显著提高,而对其工作收入、工作时间以及想找新工作的可能性没有显著影响;合同期限变为无固定期限或者长期合同对工人的工作收入没有显著影响,说明企业主与工人签订合同时可能存在“补偿性等价”,即企业主如果给工人提供长期或无固定期限合同保障时,工人获得稳定的职业发展环境,作为补偿企业主不需要给工人再提供更高的工资。合同期限由无固定期限合同变为无合同、短期合同或长期合同的工人其工作收入和幸福感显著下降,想找新工作的可能性显著提高,而对其工作时间没有显著影响;合同期限由长期合同变为无合同或短期合同的工人其想找新工作的可能性显著提高,而对其工作收入、工作时间及幸福感均没有显著影响;合同期限在无合同和短期合同之间变化(Between_S_N)的工人,其工作收入、工作时间及幸福感与合同期限没有发生变化的工人没有显著差异。

五、结 论

利用CHIP 2007-2008年独特的城镇样本面板数据,本文从工人角度考察劳动合同期限变化对工人工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的因果影响效应,为考察《劳动合同法》影响后果的研究提供了一个新视角。

首先,利用CHIP 2007-2008年数据的混合截面数据特征,本文考察工人劳动合同期限与其工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的相关性,发现相比于无合同工人,签订无固定期限或长期合同的工人具有更高的工作收入、更低的工作时间、更不可能想找新工作以及更高的幸福感,而签订短期合同的工人与无合同工人没有显著差异。

其次,利用CHIP 2007-2008年数据独特的面板数据特征,本文考察工人劳动合同期限变化对其工作收入、工作时间、是否想找新工作以及幸福感的影响,研究发现相比于合同期限没有发生变化的工人,合同期限变为无固定期限合同的工人其工作时间和想找新工作的可能性显著下降,幸福感显著提高,而对其工作收入没有显著影响;合同期限由无合同或短期合同变为长期合同的工人其幸福感显著提高,而对其工作收入、工作时间以及想找新工作的可能性没有显著影响;合同期限变为无固定期限或者长期合同对工人的工作收入没有显著影响,说明企业主与工人签订合同时可能存在 “补偿性等价”,即企业主如果给工人提供长期或无固定期限合同保障时,工人获得稳定的职业发展环境,作为补偿企业主不需要给工人再提供更高的工资。合同期限由无固定期限合同变为无合同、短期合同或长期合同的工人其工作收入和幸福感显著下降,想找新工作的可能性显著提高,而对其工作时间没有显著影响;合同期限由长期合同变为无合同或短期合同的工人其想找新工作的可能性显著提高,而对其工作收入、工作时间及幸福感均没有显著影响;合同期限在无合同和短期合同之间变化的工人,其工作收入、工作时间及幸福感与合同期限没有发生变化的工人没有显著差异。

注:

① 对于混合截面的数据(CHIP2007和2008年),各变量的统计特征与面板数据的相近,未列出;工人职业、受雇企业所有制类型和受雇企业所在行业的统计描述未列出。

[1]刘媛媛,刘斌.劳动保护、成本粘性与企业应对[J].经济研究,2014(5):63-76.

[2]廖冠民,陈燕.劳动保护、劳动密集度与经营弹性[J].经济科学,2014(2):91-103.

[3]卢闯,唐斯圆,廖冠民.劳动保护、劳动密集度与企业投资效率[J].会计研究,2015(6):42-47.

[4]倪骁然,朱玉杰.劳动保护、劳动密集度与企业创新——来自2008年《劳动合同法》实施的证据[J].管理世界,2016(7):154-167.

[5]Freeman R.B.,Li X.How Does China’s New Labor Contract Law Affect Floating Workers?[EB/OL].NBER Working Paper,2013.No.19254.

[6]Gao,Q.Yang S.,Li S.Labor Contracts and Social Insurance Participation among Migrant Workers in China[J].China E-conomic Review,2012.23(4),1195-1205.

[7]Hopenhayn H.,Rogerson R.Job Turnover and Policy Evaluation:A General Equilibrium Analysis[J].Review of Economic Studies,1993.101(5),915-938.

[8]Bentolila S.,Bertola G.Firing Costs and Labour Demand:How Bad is Eurosclerosis[J].Review of Economic Studies,1990.57(3),381-402.

[9]MacLeod W.B.,Nakavachara W.Can Wrongful Discharge Law Enhance Employment[J].Economic Journal,2007.117(521),F218-F278.

[10]Holmes T.J.The Effect of State Policies on the Location of Manufacturing:Evidence from State Borders[J].Journal of Political Economy,1998.106(4),667-705.

[11]Bertrand M.,Kramarz F.Does Entry Regulation Hinder Job Creation?Evidence from the French Retail Industry[J].Quarterly Journal of Economics,2002.CXVII,1369-1413.

[12]Autor D.H.,Donohue J.J.,Schwab S.J.The Cost of Wrongful-Discharge Laws[J].Review of Economics and Statistics,2006.88(2),211-231.

[13]Autor D.H.,Kerr W.R.,Kugler A.D.Does Employment Protection Reduce Productivity?Evidence from US States[J].Economic Journal,2007.117(521),F189-F217.

[14]Bird R.C.,Knopf J.D.Do Wrongful-Discharge Laws Impair Firm Performance?[J].Journal of Law and Economics,2009.52(2),197-222.

[15]Besley T.,Burgess R.Can Labor Regulation Hinder Economic Performance?Evidence from India[J].Quarterly Journal of Economics,2004.119(1),91-134.

[16]Almeida R.,Carneiro P.Enforcement of Labor Regulation and Firm Size[J].Journal of Comparative Economics,2009.37(1),28-46.

[17]Acharya V.V.,Baghai R.P.Subramanian K.V.Labor Laws and Innovation[EB/OL].NBER Working Paper,2010.

[18]Acharya V.V.,Baghai R.P.Subramanian K.V.Wrongful Discharge Laws and Innovation[J].Review of Financial Studies,2014.27(1),301-346.

[19]Du Y.,Park A.,Giles J.Labor Regulation and Manufacturing Employment in China[EB/OL].Working Paper,2016.

[20]Ji L.,Wei S.J.Learning from a Puzzle:When Can Stronger Labor Protection Improve Productivity?[EB/OL].Columbia University Working Paper,2013.

[21]Becker J.,Elfstrom M.The Impact of China’s Labor Contract Law on Workers[EB/OL].International Labor Rights Forum,2010.

[22]孙睿君,李子奈.不同期限类型劳动合同的工资决定机制及差异——基于中国家庭住户收入调查数据的经验研究[J].财经研究,2010(2):36-47.

[23]陈祎,刘阳阳.劳动合同对于进城务工人员收入影响的有效性分析[J].经济学(季刊),2010(2):687-712.

The Impact of Changes in the Term of Labor Contracts on the Workers:Evidence from the Unique Panel of CHIP 2007-2008

FANG Ying1,2,3,4,LAN Jia-jun1

(1.Yanan Institute of Economics,Xiamen University;2.Department of Statistics,School of Economics,Xiamen University;3.Key Laboratory of Econometrics of Ministry of Education;4.Key Laboratory of Statistics of Fujian Province,Fujian,Xiamen,361005)

Using the urban sample of the unique panel data of CHIP 2007-2008,this paper investigates the causal impact of changes of labor contracts on workers’earnings,working hours,likelihood of looking for a new job and their emotional well-being.The findings show that there is significant decline in working hours and likelihood of seeking a new job,and remarkable increase in emotional well-being among workers whose contracts have changed to open-ended contracts than those whose contract terms do not change,and that the change of contracts do not have significant impact on their earnings.Change from no contracts or short-term contracts to long-term contracts greatly increases workers’emotional well-being,but has no significant impact on their earnings,working hours,and the likelihood to look for a new job.However,there is remarkable decline in earnings and happiness,and higher likelihood of looking for a new job among those who lose open-ended contracts,but this change do not have significant impact on working hours.Loss of long-term contracts makes workers more likely to look for a new job,but has no obvious impact on their earnings,working hours and emotional well-being.Worker without contracts or short-term contracts see no significant difference in their earnings,working hours and emotional well-being.The findings provide a new perspective for the impact of Labor Contract Law.

term of a labor contract;earnings;working hours;emotional well-being;labor contract law

F 240

A

1000-260X(2017)06-0104-09

2017-09-28

国家自然科学基金杰青项目“计量经济学方法及其在经济管理中的应用”(71625001);国家自然科学基金重点项目“面板数据建模的理论与方法”(71131008)

方颖,经济学博士,厦门大学王亚南经济研究院、厦门大学经济学院教授,博士生导师,入选2012年教育部“新世纪优秀人才”及2015年教育部“长江学者”特聘教授,主要从事计量经济学理论与应用研究;蓝嘉俊,厦门大学王亚南经济研究院博士研究生,主要从事劳动经济学、收入分配理论研究。

【责任编辑:林莎】