城市创意文化生态社区:创意街区升级转型的资本路径

陈能军 ,WONG,Mark.Y

(1.深圳大学文化产业研究院,广东 深圳 518060;2.广西师范大学文学院,广西 桂林 541004)

城市创意文化生态社区:创意街区升级转型的资本路径

陈能军1,WONG,Mark.Y2

(1.深圳大学文化产业研究院,广东 深圳 518060;2.广西师范大学文学院,广西 桂林 541004)

随着全球化进程的加速、加深,许多传统社区的固有文化与经济生态被打破和改变,造成了“文化遗产井喷现象”,如何面对这一改变并且重塑可持续的新文化生态成为了城市“传统社区的焦虑”。但国内城市创意街区仍然存在战略高度不足、过度商业化、产业融合模式不能满足市场需要、定位不准确等问题。通过梳理和分析以纽约苏荷街区(SOHO)、芝加哥“美食餐车”、法国巴黎社区等为代表的海外创意街区的文化资源的资本化案例,我们认为创意街区应该建立城市文化创意资本化的IP技术路径,将文创IP留在创意街区。由此,文化资本可以与原生社区的经济、传统、人力等资源磨合,使其成为二次、三次创意的载体,创意街区从而转型成为新型的城市创意文化生态社区。一旦生态社区稳定之后,其经济溢出效应与其它不同形式的生态社区通过网络的作用,可以为城市创意经济的健康发展提供新的“穴位与经络”。

创意街区(创新街区);创意文化生态社区;文化资本;IP;文化生态网络

文化资源需要创新、活化。当下文化资源资本化转变不畅是阻碍文化资源活化的主要“硬骨头”。尤其是在都市文化中如何将创新与传统相结合、文化创意街区与版权产业互补,探寻一条活化创意社区的新路径是学者们所要关注的一个重要命题。

一、传统社区的焦虑

刘易斯·芒福德认为“城市通过集中物质和文化的力量,加速了人类交往的速度,并将它的产品变成可以储存和复制的形式……城市的主要功能是化力为形,化能量为文化,化死的东西为活的艺术形象,化生物的繁衍力为社会创造力”[1]。在讨论城市文化资源之前,有必要厘清作为其载体的基本概念——街区。西方的主要城市是以“街道”作为区隔城区区间功能和公众流动的特定场所,其空间形式的转变也不过是和广场汇集起到聚合人群的功能[2]。从中国城池的变化历史来看,城市的基本单位就是“街坊”,其功能性内核就是为城市生产提供动力的空间,外围便是具有防卫功能的坊门和坊墙[3]。这样就形成了一个个相互依存的、同时又各自独立的传统城市文化生产空间。在日本传统街区的区隔中,使用了“城下町”这个概念,将城市分割成了职业、阶级、功能三个大的板块[4]。东亚和欧美的街区区划从物理空间的角度来看都具有一定的“封闭性”特征。换言之,正因为传统城市中的“街坊”内的独立生态才能够产生相对独立的文化生产空间。

人类学研究者早在上世纪60-80年代便对经济全球化与各国城市文化的冲突进行研究后发现“传统社区的焦虑”这一社会-文化现象。社区文化是以城市街区为代表的人为场所,往往具有一种联系各种因素和实物的结构性平衡,代表着它固有的力量与秩序[5]。社区文化是一种社会亚文化,指一个“社区内所有精神活动和实际活动的方式及其物质与精神的总和”[6]。所以,“当全球化的浪潮将城市及其街区卷入经济模式的变化的过程中去的时候,人们的生计模式和区域的税收主要来源也在不同程度地与世界经济体系磨合中发生深刻的变迁。国家对于全球化的积极态度而颁布新的经济政策,导致社会阶级重新分层亦悄悄开始,传统习俗、道德价值观等其它层面也发生了剧烈的变化”[7]。不但如此,全球化所带来的“社会—经济”的变化意味着传统社区固有文化规则的变化,一旦超过其“临界限度”则意味着这个社区文化的消亡[8]。同时,由于“大量外来的宗教文化被破坏,原有的文化多样性也因此衰落了”[9],会出现社会学家吉登斯所谓的“后现代社会发展的断裂”[10]全球性现象。这种焦虑和断裂的产生是因为城市在被全球化的过程中,其原生的文化生产空间及生态被扰乱打破。在这种情况下,我们要考虑的关键问题是如何再造城市文化生产力与文化生态。

针对这种情况,有学者指出对于20世纪的中国社会和中国文化来讲却是“三级两跳”,直接从一个农业社会跳过工业社会,进入信息社会。在这个过程中,面对可能的中华原生态文化破坏,必须积极尝试触发“新的文化自觉”,并积累经验为他文化所用[11]。“创新、创意和创造是文化的重要价值所在,它们可以激发人们革新生产方式和经济理念,革新人类的文明理念、生存方式和发展道路,促进经济转型升级和社会更新发展,实现经济与文化、人与社会的全面协调发展”[12]。这意味着学者和政策制定者需要梳理世界城市的文化创新经验,借鉴国内相关的经验与教训,寻求符合中国国情的文创发展路径,从而更好地避免新的“临界限度”与“社会发展的断裂”。

有城市文化地理学者根据中医的针灸理论提出建构良性街区和城市创意发展与联系的 “城市穴位-经络”理论[13]。首先,我们应当将一个城市看做是一个有机的生命体。每一个传统经济-文化的核心街区和新兴的创意街区都具有拉动周边经济效益的知识和文化溢出效应点,这些点就是一个城市的“穴位”,而溢出效应传播的途径就是城市的“经络”,它包括马路、交通、因特网等现代和传统信息交流和物流的途径与手段。在城市中,不同街区中流动的信息和物品就是“气”。由以上各个元素构成的整体城市中的文化和经济力量就是“神”。由是,便形成了“创意城市—街区”生态,这就是维持一个城市发展的“生命力”。这样便很好地从生态和文化资本的角度诠释了创意街区到创新社区再到创新城市之间的关系。本文投目于当下国内创意街区遇到的问题,通过梳理海外的文献与经验,尝试运用文化资本IP作为创意街区升级成为城市文化创意生态社区基础的可能性探讨。在讨论IP成为这类生态社区的技术路径的可能性同时,基于“城市穴位—经络”的视角,对这类生态性社区和创意城市之间互哺相生关系进行一些初步的探讨。

二、国内创意街区发展存在的问题

城市社区文化是以城市街区为代表的人为场所,但目前国内创意街区的发展存在不少问题。

首先,国内创意街区的研究缺乏战略高度,过度商业化,欠缺产业模型及文化创新驱动模式研究[14]。这在某种程度上导致了自2005年正式吹响创意经济号角以来,国内创意街区的发展情况总体来看呈现同质化与商业化两大发展趋势,其中商业化是导致这些街区发展方向与特色趋同的主要原因之一[15]。有相关人士提出传统街区在面对创意经济大潮时,应该如何把持传统与时尚、民俗与创意之间的磨合[16]。有学者认为依靠历史街区的转型而形成创意街区,必须发展“相生的”文化产业,并且形成有竞争力的聚集区,成为“新生产空间”。在此基础上对历史街区的美学价值进行阐释,再进行价值扩展,发掘其经济价值[17]。

其次,创意发展具有盲目性,产业融合模式出现问题,未能真正满足市场需求。比如有学者通过调查问卷在上海发现了一些有启发性的文创旅游趋势如游客的兴趣和口味趋向多元;旅游产品的产生与供给发生了模式性的变化;旅游服务的提供者愿意在产品市场和游客口味变化的前提下,进行自身的服务类型和品质的改变[18]。创意发展可从休闲、消费、审美、创意、社会意义等多方面加强与所在街区文化品牌、艺术展示、产品异化、空间情感等层面的互动,进一步增强旅游与商业的互动[19]。但是,“现今的创意行为,并没有满足市场自发的、潜在的需求,而且市场缺乏一定的标准尺度和规章制度”[20],这是我们需要加强认识的地方。

再次,城市文化定位缺位,导致了二次、三次创意不足,缺乏自我更新的机制和城市的文创魅力。“文化与创意”是一组具有“协同互补内涵的整体”,在发展文化创意时必须要顾及到街区的先天性条件,从而产生出工业遗产、历史文化街区、文化观光旅游、商业文化创意街区等类型[21]。所以建设创新街区必须一手打造宜居环境,一手哺育和留住创新人才。保持开放性的心态刺激创意人员进行跨界头脑风暴,找寻合适创意产品的“商业—经济”模式,进一步刺激其二次、三次创新[22]。其根本目的就是为了增加创意街区的主题性、功能性以及靶向性,让街区作为一个商业空间可以最大程度地满足消费者心理需求,获得双赢[23]。“城市是社会力量的网络,而不是民族和地点的系统”[24],这说明城市与街区的关系总是相生的。而这种相生的原动力就在于特定街区的功能随着时间的改变发生改变时,会为城市的发展提供不同的创造力。这样的创造力一旦固定下来,便形成了“城市—街区”所特有的互哺的生态关系。

三、海外生态性创意街区与城市文化资本研究

探讨创意街区应当将街区这个概念从单纯的建筑学和历史学的视阈中剥离出来,运用动态的三维视角、以文化产业空间[25]概念来审视创意街区,其生态性就会更加明显。首先,作为文化产业空间的创意街区的终极目标是为了其母文化的繁荣与发展。其次,它应具有可持续性,不但为当下的街区利益相关者创造物质和精神价值,更应为子孙后代留下创新、创意的平台和经验。由此,我们必须对于城市特定的社会资源、自然资源等各种文化资源给予充分认识。

纽约的苏荷街区(SOHO)作为创意街区研究来讲是个非常经典的案例。“苏荷效应(SOHO Effect)”理论便是很好的总结[26]:当低收入艺术家们集体迁入该贫困街区几年后,逐渐形成了一个以艺术为代表的文化创新街区。该街区吸引了众多艺术创意产品的消费,慢慢地成为纽约的一个城市文化热点,为该街区聚集了人气和商机。同时,由于商业活动多了,当地的治安也发生了好转。这时地产商介入,大量购买该地区物业,经过旧城改造,将其升格为高档商业区。这时贫困的艺术家们由于无法继续在此高消费地区生活,被迫沿着地铁线进行移动。这样一来,地铁沿线的不同街区也逐渐地被改造和商业化。但是文化创意的生产人群的生活依然没有得到很好的改善,被迫继续迁移。这样的模式不利于创意人士的发展以及街区创意文化的保持,因为在苏荷模式中每个创意中心街区的生命周期都非常短暂,平均只有十年左右[27]。这个研究发现和国内的一些学者认定的创意街区空间具有主观和自发的迁移活动有较大的出入[28]。直到通过政府与应用人类学者共同构建了巴蒂摩尔街区模式,才实现创意价值对于地产的升值、房价上涨和创意生产者收入的矛盾的调和[29];这样才解决了苏荷效应带来的苏荷困境,并且充分照顾了文化地产投资者的呼声。

欧美许多国家是移民输入国,所以有学者也更加关注新移民对于接受国的文化创意发展的影响。为了呼吁芝加哥地方管理者尊重不同文化在该地的文化地位,许多新移民厨师发起“美食餐车”活动,推广不同饮食文化,渐渐成为了一种地方性创意民俗,从而达到了官、商、民三赢的城市“文化的社会实践”[30]。在时间的沉淀和资本建构持续实践后,终于成为了一种新的生态性民俗即新的街区文化。同样是新街区文化的建构过程,加拿大多伦多维斯顿街区的民众为了表达对于旧城改造的不满,发动抗争创意。通过建构一个原来并不存在的社区居民街市,组织各种民间力量共同挖掘该街区的历史文化价值,并使之初步商业化并获得成功[31]。由于街区物理空间的限制,创意经济活动需要更多的空间,必然会向周边的街区延伸发展。在这种情形下,可以认为该创意街区的生态环境已经初步呈现,创意作为文化资源的资本化可以提上日程[32]。

对于一些文化传统积淀较深的地区,这些城市在文化遗产保护和活化上的态度更加积极。其最根本的担忧是创意街区的过度去传统化,会使得“社区的罗曼蒂克”消失。这意味着人们有时将创造性破坏和破坏等同起来,认为在旧城改造的短暂利益之后,社区的精神便不复存在,创意活动的商业价值的创造便被地产商窃取了[33]。这对于创意阶层人士和社区居民来说,都不是一件好事。这类城市根植于本身传统来发展创意,必须要明确自己有什么资源可以资本化,资本化之后的目的仍然是要鼓励创意发展,创意发展的结果是要满足人们的需求,这一过程必须要多方面合作才能形成新型生态[34]。例如,法国巴黎便将其社区文化产业根植于本地文化传统上,结合休闲与购物两组概念以 “满足到那里的拜物主义者的虚荣”[35]。

根据以上新型和传统创意城市与街区的讨论,我们可以看出无论哪一种创意都是经济活动。所以,有学者指出无论城市或者街区的创意,不过是为旧有的城市经济增加其总量的规模而已。如果只是单纯地强调其对于地产和城市经济体量的贡献的话,而不改变各个利益群体与这个经济体量的依存关系,那么这样的创新将毫无意义[36]。同时,城市创意品牌打造过程中最大的问题是如何依靠地域性和文化性来凸显城市个性,是各个国家和地区所面对的共同问题[37]。创意街区和城市应对各种挑战时,最好的办法就是创造新的生态系统[38],将创新、经济、社会、休闲、文化、绿色等各个概念囊括进来形成整体竞争和抗打击能力。这样就需要人们不仅仅要用传统的创新思维去面对创新的问题,而且需要我们超越这些传统行业,将新兴的知识和创意也作为城市生态的一部分进行磨合,从而产生新的城市文化。以韩国首尔为例,在设立不同的文化街区和产业区的同时,充分将公众参与、冲突协调与创新需求应对三大机制并举[39],在城市文化创新以及城市品牌打造方面取得了良好的效果。

四、IP是城市创意街区成为文化生态社区的前提

创意城市之所以不同于传统城市是因为它们出现的目的性非常强,创意城市的功能是创造新的知识,并在创造的过程中战胜对手[40]。创意的生态化需要一种创意气氛(Creative Milieu)[41]:首先,一个城市须具有创意的“软件”和“硬件”。其软件就是相关利益群体的利益驱动机制,而硬件就是相关研究机构和支持设施。同时,创意气氛中的企业和个人的产品的商业化结果不是为了某个机构盈利,而是必须还利于民,这样才能进一步加强创意气氛。这种气氛是必须建立在相关机构和产业在某个地理空间聚集发展,产生文化产业集群[42]。创意街区就是这样的具有创意气氛的独特城市生态景观,而这种生态性文化创意景观在一个城市中出现得越来越多的话,必然会出现新的文化传统、习俗,还包括政治传统和与人类社会发展相一致的城市精神文化[43],其城市文化资源就会越来越丰富,城市与街区之间就会越来越“良性互动”发展[44]。

IP是英文缩写,在计算机网络和知识产权两个领域最为人们所熟知,前者是“Internet Protocol”的英文缩写,意为“网络之间互连协议”,是计算机网络用于相互通信而设计的虚拟协议;后者是“Intellectual Property”的英文缩写,即“知识产权”,是人们在科学、技术、文化、艺术等领域从事智力劳动创造的成果在法律上确认的产权。文章所指的IP只能是“知识产权”之英文缩写,它包括知识财产权和知识所有权,是著作权(即版权)、专利权、商标权等无形财产的专有权的统称。

创意IP在以人际存在为中心的 “差序格局”式城市文化生态中,与城市文化资源和城市文化资本既显著区别又紧密拥抱而互动存续①。城市发展中“文化资源是人们从事文化生产或文化活动所利用的各种资源总和”[45],无论物质资源与精神资源之分、自然资源与社会资源之分抑或历史资源与现时资源之分,城市文化资源都是人们在一定城市地域的文化留痕中的生产资料和生活资料来源。文化资本作为经济学范畴概念的提出,是在法国人皮埃尔·布迪厄界定社会学范畴的“文化资本”之后,澳大利亚学者戴维·思罗斯比在其《文化资本》一文中定义文化资本为:“文化资本是以财富的形式具体表现出来的文化价值的积累”。显而易见地,经济维度中的文化资本天然秉承了一切资本对于价值增益的赤裸诉求。就创意IP与文化资源、文化资本二者的交错情形而言,一方面创意IP并不是文化资源,其与文化资源在所有权方面存在巨大差异,文化资源具有非独占性、非现时性和区域共享性,创意IP则是私属性的、现时性的;另一方面,文化资源可能转化为一定的文化资本,尤其在人们对于文化资源进行创新性活化之后,衍生的文化成果就可能成为一种新型IP(只要他们愿意去申请与注册登记),创意IP本身就是一种知识资产或者说资本,一种基于文化资本经济所有制的法律表现形式。

回到我们的城市创意社区主题,如果说创意街区的今天必然要走向生态创意社区的明天,那么创意IP就是完成这种由意识到物化、由知识到产业、由资源到资本等多重意义的跨越、转化的必然路径,这种必然性我们依然可以采纳结构—功能主义和产权分析两类广泛认可的范式来分析。

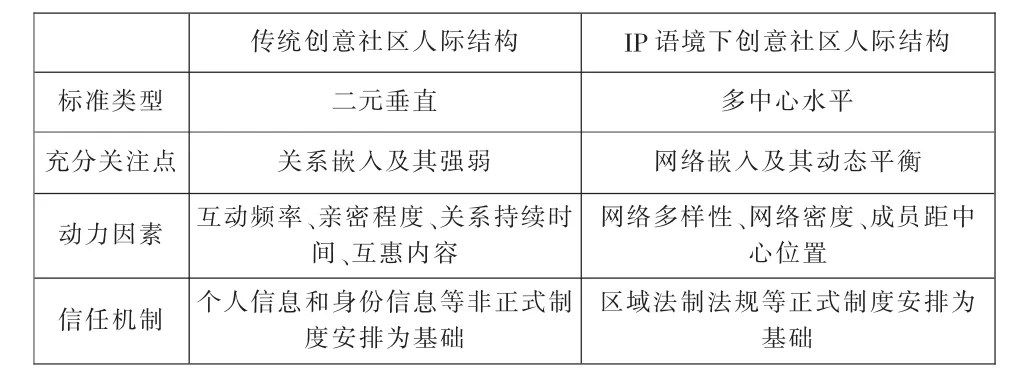

在IP语境下,创意生态社区的社区人际结构与传统意义上的人际结构相比,已经发生了巨大的变革,由传统意义上的层级性、边界式结构转变为多中心的网络式结构,而且这种结构在数字化和互联网背景下具有了虚拟空间与地理空间相融合的发展趋势。街区及街区间的创意个体及其裙带主体不再有明确的边界和组合秩序,创意经济活动是被嵌入于一定的社会关系网络,维系这种嵌入的就是重复博弈而来的信任体系②。简单地说,IP语境下的创意街区中的人际结构已经由二元垂直结构向多中心水平结构发生变革;由传统意义上过度关注创意个体之间的关系嵌入情形,向IP语境下更多关注社区网络结构特征对于个体创意行为影响之结构嵌入的改变;由创意个体间的互动频率、亲密程度、关系持续时间、互惠内容等因素决定和促进街区创意发展,向结构网络多样性、网络密度、成员距中心位置等因素决定和促进街区创意发展的动力模式变革;由基于个人信息和身份信息等非正式制度安排作为信任机制基础,向以重复博弈确定成型的区域法制法规等正式制度安排为信任机制基石的转变(详见表1)。

表1 IP语境下创意社区人际结构变革

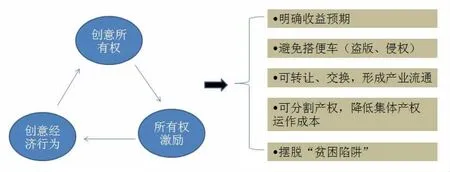

创意IP的产权本质就是我们以产权分析方法探讨创意街区向创意生态社区跨越时,为什么必然以创意IP为发展选择的基本理由。IP对于创意街区的文创产业的促进发展是体现在 “创意所有权-所有权激励-创意经济行为”这一基本的三级循环链条之上。

图1 创意IP对于创意产业的促进链的表现

具体我们可以从五个方面来思考其路径:第一,明确界定创意产权,才能明确创意产权的收益预期。创意产业的发展与一般产业发展在要素投入的构成上别无二致,同样需要劳动力、土地、资本、技术、信息等生产要素的投入,只是与一般经济产业的投入不同,文化创意IP作为技术与信息融合体在文化创意产业诸多要素中往往居于重要地位,这种要素投入的重要地位必然为创意所有者带来整个产业价值链中足够的租金分配权,也就是完美的收益预期。第二,避免搭便车现象,规避知识产权盗版等侵权行为。产权不清晰正是“搭便车”③等现象的根源,尤其是具有较大附加值的创意活动必须明确知识产权,这是规避创意盗版等侵权行为的制度安排基础,也是文化创意产业可持续发展的前提条件。第三,创意IP的可转让、可交换特性是创意IP的价值增益基础,是文化资源资本化、文化创意产业化的基本要求,交换才有分工、才有流通、才有资本增值和市场经济。相反,产权不清的劳动产品找谁去买、怎么交易、付给谁购买资金都是不明确的。第四,创意IP的可分割性能够降低集体产权的运作成本。随着产业发展的无边际融合和人类技术手段的无限拓展,更多的复杂创意项目需要更多的智力劳动者进行分解生产和孵化,某一环节和某一局部的创意不能满足整体项目的需要。同样,整体项目的创意产权也需要分割开来归属不同的创意研发者所有,这是降低此类集体创意项目交易成本的需要。第五,以创意IP为产业发展的基本导向,是摆脱“贫困陷阱”的可能性方向。一个社会乃至一个城市街区,越是拥有一定财产的公民越倾向于产权保护政策,越是贫穷的公民越倾向于产权的不清晰政策,而产权的不清晰更会导致一个国家、地区或者行业从业者陷入“贫困陷阱”。就文化创意产业而言,这种恶性循环更加明显。

五、结 论

通过梳理一些国内外相关文献与相关理论后,我们认为通过活化和生态化创意街区,使其形成以IP为导向的生态环境后,最终成为创意文化社区是解决传统社区焦虑比较好的办法。通过以上讨论,我们认为都市创意文化要形成可持续的创意气氛必须要着眼于文化生态的创造、创新与相关资源的活化。同时,都市创意文化应该通过文化经络成为每个城市最为彰显的创新性体现。城市创新的第一步应由创新街区开始,通过对其创新成果的不断IP化,形成新型的资源,进而活化成为可货币化文化资本。正如同布迪厄指出的文化资本由“实有”变成“实存”的过程。此后,我们应该吸取本国和欧美国家的过往教训,通过货币化的IP资本将创意留在街区,并且使其成为该街区文化的经济支柱。换言之,当该街区的整体生计模式围绕着街区的创新活动提供养分的时候,作为一个社区的可持续生态就开始产生了。所以,当创新街区产生文化生态的时候,该街群就进入了创意社区的阶段,这一阶段意味着持续性的创意气氛和文化经络中的“文化穴位”就产生了,从而更加有利于城市创意经济的健康发展。

注:

①费孝通先生提出的旨在描述亲疏远近的人际格局,如同水面上泛开的涟晕一般,由自己延伸开去,一圈一圈,按离自己距离的远近来划分亲疏。

②社会经济学家格兰诺维特在嵌入性问题研究中提出了社会网络的概念及其平衡性因素——信任。

③搭便车理论首先由美国经济学家曼柯·奥尔逊于1965年发表的《集体行动的逻辑:公共利益和团体理论》一书中提出,其基本含义是不付成本而坐享他人之利。

[1]刘易斯·芒福德,宋俊岭,倪文彦.城市发展史——起源、演变和前景[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.580-582.

[2]Krier,Robert.城市空间钟山[M].秦家濂,姚远译.上海:同济大学出版社,1991.6-8.

[3]张驭寰.中国城池史[M].北京:中国友谊出版公司,2009.230-231.

[4]小林正美.再造历史街区[M].张光玮译.北京:清华大学出版社,2015.4-5.

[5]诺伯舒兹.场所精神:迈向建筑现象学[M].施植明译.湖北:华中科技大学出版社,2010.66-67.

[6]丁刚.文化的内核与张力[M].江苏:江苏大学出版社,2015.80-81.

[7]康拉德·科塔克.远逝的天堂:一个巴西小社区的全球化[M].张经纬译.北京:北京大学出版社,2012.95-160.

[8]阿格妮丝·赫勒 ,衣俊卿.日常生活[M].重庆:重庆出版社,1990.145-147.

[9]王铭铭.失去的繁荣:一座老城的历史人类学考察[M].浙江:浙江人民出版社,1999.411-412.

[10]安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾译.江苏:译林出版社,2011.2-3.

[11]费孝通.经济全球化和中国“三级两跳”中对文化的思考[A].费孝通,刘豪兴.文化的生与死[C].上海:上海人民出版社,2013.627-638.

[12]金元浦.文化复兴:传统文化的现代价值[M].北京:中国人民大学出版社,2014.246-247.

[13]Lerner,Jaime.Urban Acupuncture Celebrating Pinpricks of Change that Enrich City Life[M].Washington,D.C:Island Press,2014.3-47.

[14]周建新,胡鹏林.中国文化产业研究2016年度学术报告[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2017,34(1):55-56.

[15]张小玥.“创意”与“生意”的平衡——创意街区商业化的规划对策初探[J].福建建筑,2014,11(2):19-21.

[16]李江.创意街区不等于商业街区[N].北京商报,2008-10-06.

[17]陈燕.当历史遇上创意——当下我国依历史街区相生的文化创业集聚区之行进过程初析 [J].东南学术,2012,2(1):111-120.

[18]张建华,傅瑜.上海创意街区旅游体验功能的探讨[J].商业设计,2005,24(2):52-56.

[19]郑志元,魏晶晶,王颖.基于旅游异化体验的文化创意街区设计策略及表达研究[J].安徽农业科学,2015,43(11):162-164.

[20] 张琼文.创意街区何去何从[J].经济,2007,11(7):108-109.

[21]陈刚,郑志元,王颖.地域特色视角下文化创意街区设计策略及表达研究[J].江淮论坛,2014,12(3):161-164.

[22]蔡丽玲,季晓芬.开放式创意街区及其创意策略——以杭州中北创意街区为例[J].东华大学学报,2012,12(1):12-16.

[23]孟东生,奚茜,陈伟.浅析购物中心室内创意街区设计中心顾客心理需求[J].福建建筑,2017,12(1):67-68.

[24]艾伦·马库斯,茹倩.作为社会系统的城市:思想的重要性[A].孙逊.都市空间与文化想象[C].上海:上海三联书店,2008.103-116.

[25]胡惠林.文化产业可持续发展的关键——文化产业发展与人、社会和自然的精神关系协调统一论[A].胡惠林,陈昕.中国文化产业评论 [C].上海:上海人民出版社,2014.3-14.

[26]Cameron,S and J.Coaffee.Art,gentrification,®eneration:from artist as pioneer to public arts[J].European Journal of Housing Policy,2005,5(1):39-58.

[27]Zukin,Sharon and Laura Braslow.The Life Cycle of New York’s Creative Districts:Reflections on The Unanticipated Consequences of Unplanned Cultural Zones[J].City,Culture and Society 2,2011,(2):131-140.

[28]方红田,曾刚,张云伟.纽约自发性创意街区空间迁移原因分析[J].城市问题,2012,12(1):91-95.

[29]Rich,Meghan Ashlin,and Willian Tsitsos.Avoiding The‘Soho Effect’ in Baltimore:Neighborhood Revitalization and Arts and Entertainment Districts[J].International Journal of Urban and Regional Research,2003,16(3):736-756.

[30]Martin,Nina.Food Fight! Immigrant Street Vendors,Gourmet Food Trucks and the Differential Valuation of Creative Producers in Chicago[J].International Journal of Urban and Regional Research,2014,38(5):1867-1883.

[31]Rankin,Katharine N and Heather Mclean.New Terrains of Disinvestment and Gentrification in Toronto’s Inner Suburbs[J].Antipode,2015,47(1):216-239.

[32]Shaw,Kate.Melbourne’s Creative Spaces program:Reclaiming the ‘Creative City’(if not quit the rest of it)[J].City,Culture and Society,2014,(5):139-147.

[33]Mclean,Heather and Barbara Rahder.The Exclusionary Politics of Creative Communities:The Case of Kensington Market Pedestrian Sundays[J].Canadian Journal of Urban Research,2013,22(1):90-110.

[34]Sasaki,Masayuki.Urban Regeneration Through Cultural Creativity and Social Inclusion:Rethinking Creative City Theory Through a Japanese Case Study[J].Cities,2010,(27):S3-S9.

[35]Rabbiosi,Chiara.Renewing a Historical Legacy:Tourism,Leisure Shopping and Urban Branding in Paris[J].Cities,2015,(42):195-203.

[36]O’Connor,Justin and Kate Shaw.What Next for The Creative City?[J].City,Culture and Society,2014,(5):165-170.

[37]Pratt,Andy C.Creative Cities:Tensions Within and Between Social,Culture and Economic Development A Critical Reading of The UK Experience[J].City,Culture and Society,2010,(1):13-20.

[38]Cohendet,Patrick,David Grandadam and Laurent Simon.Rethinking Urban Creativity:Lessons From Barcelona and Montreal[J].City,Culture and Society,2011,(2):151-158.

[39]Kim,Won Bae.The Viability of Cultural Districts in Seoul[J].City,Culture and Society,2011,(2):141-150.

[40]Hospers,Gert-Jan.Creative Cities:Breeding Places in The Knowledge[J].Knowledge,Technology,&policy,2003,16:143-162.

[41]兰德利.创意城市:如何打造创意生活圈[M].杨幼兰译.北京:清华大学出版社,2009.200-211.

[42]陈红霞,林日葵.文化产业生态学[M].浙江:浙江工商大学出版社,2012.150-151.

[43]张鸿雁.城市形象与城市文化资本论[M].南京:东南大学出版社,2002.4-5.

[44]龚建华,李永华.“良性互动”视野下的城市社区治理问题研究[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2016,(2):149.

[45]程恩富.文化生产力与文化资源的开发[J].生产力研究,1995,5(1):14-20.

City Ecological Community of Creative Culture:Capitalization Methods of Transformation and Upgrade for Creative Blocks

CHEN Neng-jun1,WONG,Mark.Y2

(1.Institute for Cultural Industries of Shenzhen University,Guangdong,Shenzhen,518060;2.Chinese Literate School of Guangxi Normal University,Guangxi,Guilin,541004)

Associating with the deepening and intensified globalization process,many original cultural and economic ecologies of traditional communities have been crippled,which is cause for the phenomenon of a“Cultural Heritage Blowout”.The urge to re-establish a new and sustainable cultural ecology has become the“Traditional Communities’Anxiety”.However,many creative blocks in domestic cities are short-sight strategies,over-commercialized,unappeasable industrial integrations for market demands,and are incorrectly positioned.Through a case study analysis of overseas research on the subject,such as SOHO Blocks,Chicago’s “Gourmet Food Cart Movement”,and the Paris Community Ecology of France,the importance to keep “IP” in the creative block via methods of capitalizing urban creative ideas,are revealed.Thus,IP,as a new cultural capital could integrate with economics,traditional,and human resources of local community,in order to carry on the second and third creative circles.It will better help the realization of the transformation from creative blocks to urban creative ecological communities.Once the community ecology is stabilized,its economic overflow effect is going to be connected by different networks,that will generate new commercial “acupoints and meridians” to better guarantee the city’s healthy growth.

Creative Blocks;Community of Creative Cultural Ecology;Cultural Capital;IP;Cultural Ecological Networks

G 124

A

1000-260X(2017)06-0047-07

2017-08-20

广东省哲学社会科学“十二五”规划2015年度学科共建项目“文化科技融合研究:版权交易与金融支持的双重视角”(GD15XYJ30)

陈能军,深圳大学文化产业研究院博士后,主要从事文化创意经济、文化金融研究;WONG,Mark.Y(黄韧),深圳大学理论经济博士后,广西师范大学文学院讲师,主要从事文化创意、文化经济研究。

【责任编辑:周琍】