基于兼业分化视角的农户耕地轮作休耕受偿意愿分析

——以浙江省嘉善县为例

俞振宁,谭永忠,吴次芳,张晓滨

(1.浙江大学土地与国家发展研究院, 浙江 杭州 310058;2.国土资源部城乡建设用地节约集约利用实验室,北京 100812)

基于兼业分化视角的农户耕地轮作休耕受偿意愿分析

——以浙江省嘉善县为例

俞振宁1,2,谭永忠1,2,吴次芳1,2,张晓滨1,2

(1.浙江大学土地与国家发展研究院, 浙江 杭州 310058;2.国土资源部城乡建设用地节约集约利用实验室,北京 100812)

研究目的:利用浙江省嘉善县428户农户调查数据,从兼业分化视角分析农户耕地轮作休耕参与意愿和最低受偿金额及其影响因素,以期为完善中国的耕地轮作休耕模式提供参考。研究方法:CVM法和Heckman两阶段模型。研究结果:(1)农户耕地轮作休耕参与意愿随着兼业程度的加深而升高:纯农户、Ⅰ兼农户与Ⅱ兼农户相应比例分别为30.00%、77.69%和78.90%;(2)同意参与农户中平均最低受偿金额随着兼业程度的加深而升高:纯农户、Ⅰ兼农户与Ⅱ兼农户平均最低受偿金额分别为975.00元/亩·年、1041.58元/亩·年和1107.56元/亩·年;(3)回归结果显示,兼业分化对农户耕地轮作休耕参与意愿和最低受偿金额均具有显著正向作用;(4)在控制变量中,耕地块数、转包出面积、农地政策满意度、城市生活价值判断和社会保障水平是否接受对参与意愿具有显著影响。户主年龄、耕地面积、转包入面积、农地政策满意度和城市生活价值判断对最低受偿金额具有显著影响。研究结论:农户受偿意愿是影响耕地轮作休耕政策推行的重要因素,区分并尊重不同农户的偏好,提升农户对耕地非市场价值的认知是耕地轮作休耕政策可持续性的关键。

土地管理;耕地轮作休耕;Heckman两阶段模型;参与意愿;最低受偿金额

根据国家统计局公布数据,2015年中国粮食总产量达到了6.21×108t,实现了连续12年的增长,但耕地高强度开发利用、土壤质量退化和污染加重已对粮食安全、生态环境和经济社会发展构成严重威胁[1]。与此同时,2015年中国粮食库存高达2.54×108t,全国进口粮食1.24×108t[2]。为此,党的十八届五中全会提出,在部分地区探索实行耕地轮作休耕制度试点,以期实现耕地休养生息和农业可持续发展,并平衡粮食供求矛盾、稳定农民收入和减轻财政压力。

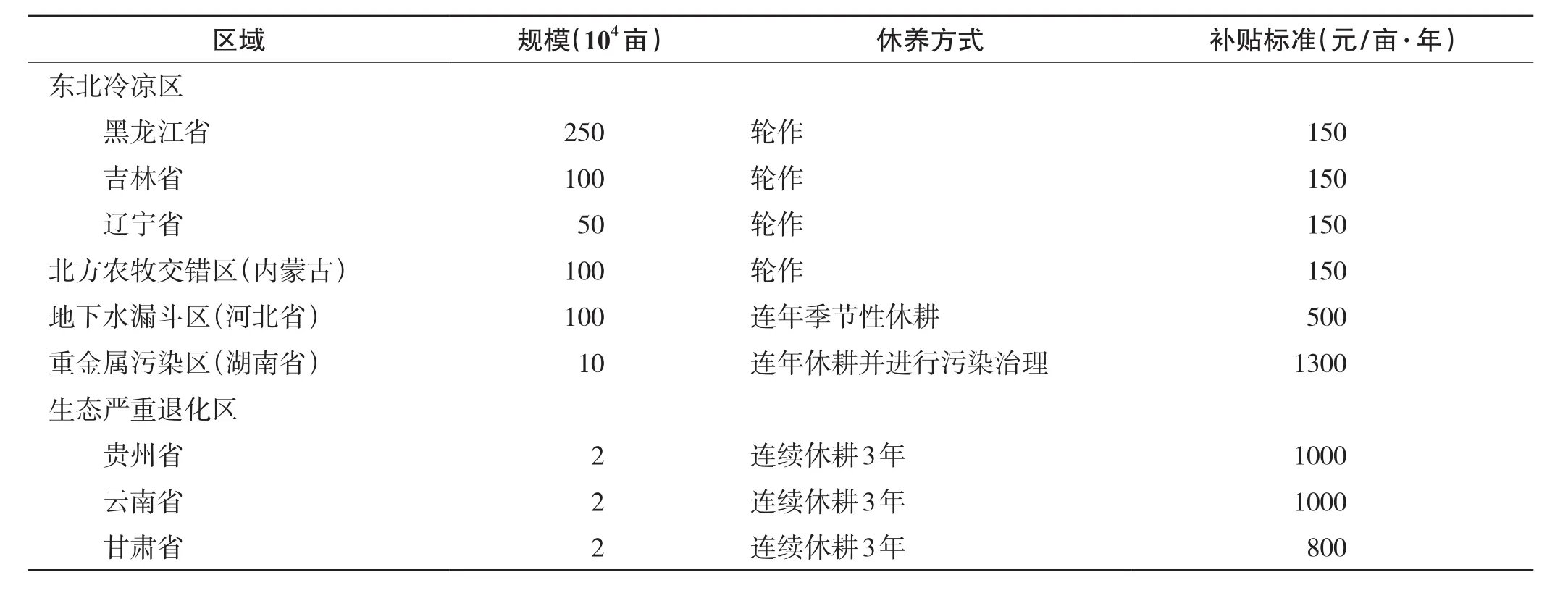

耕地轮作休耕是很多发达国家和地区对土地采取休养生息、维持和提高地力以及进行农田生态保育的重要手段[3]。在国际上,农户自愿性申请给付机制取得了较好的效果。例如,美国的农地休耕项目(CRP)分为一般申请和不间断申请,一般申请采用竞标式的实施机制,主管部门按照农户申请地块的潜在环境收益和成本进行遴选,不间断申请则主要针对环境敏感性强的地区,只要符合项目条件和保护标准就可以参加[4]。而欧洲威尔士的“Glastir”项目则提出单位农地环境产品的总供给要求和治理措施,农户自愿与政府签订合同,通过积分制的方式获得补贴[5]。耕地轮作休耕在中国有2000多年的历史[2],但作为一项国家层面的新制度安排,其理论基础和实践经验还很薄弱[6]。2016年6月,农业部、中央农办等10个部门联合印发了《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》(以下简称《方案》),共涉及6.16×106亩①1亩=1/15 hm2,本文用“亩”作为耕地面积单位,主要是因为调查农户耕地面积均较小,若采用“hm2”,则小数位数过多,缺乏直观性,且《方案》中亦使用“亩”。耕地,首年投入资金14.36×108元(表1)。《方案》由中央政府制定轮作休耕规模、方式和补贴标准,基层政府负责落实,这与农户自愿性申请给付机制较为不同,偏向于自上而下模式。一般而言,自愿性申请给付机制比传统的自上而下模式更具有效率,自上而下的模式容易造成政府负担过重、补贴不公等,为了突出成效,以乡、村为单元,集中连片推进也可能违背部分农户意愿,造成农户抵触、复耕反弹、治理成本高昂等负面后果,导致政策效果不佳,但自愿性申请给付机制则需要更健全的配套措施、完善的契约机制以及足够多的农户自愿参与[7]。因此一般认为对于环境敏感地区,宜采用自上而下的模式[8],而出于平衡粮食市场、保障农民就业等目的,在非生态严重退化等非特定目的区域,则应尊重农户意愿,采用自愿性申请给付机制[9]。因此,当中国耕地轮作休耕从试点地区逐步推进至其他非试点地区时,可能更需要注重农户受偿意愿,促进耕地轮作休耕的可持续性。

实际上,对农户耕地轮作休耕参与决策的研究并不是一个全新的课题。基于欧美及东亚等地区的研究指出农地的面积、区位、所有权关系以及农户特征是影响农户决策的重要因素[10-11]。针对中国农户的研究主要以耕地质量保护性投入行为采用特征及影响因素分析为主,结果表明农户特征、土地特征、采用环境及农户认知状况一般是影响决策行为的主要因素来源[12-14]。也有学者从农户户主及家庭特征、耕地休养规则、休养环境及市场特征和农户认知改革特征4方面直接探讨了农户耕地轮作休耕参与意愿的影响因素[3]。此外,有较多学者对农田生态补偿额度及相关影响因素进行了探讨[15]。总体而言,直接针对农户耕地轮作休耕受偿意愿的研究鲜有报道。同时,由于资源禀赋差异,不同类型农户对耕地利用决策也必然会有所差异[14]。在这种背景下,有学者从曾撂荒农户和未撂荒农户角度对比了两者耕地轮作休耕意愿差异[3],但这样的分类缺乏一定的代表性,而从农户兼业分化视角进行研究则受到学界的广泛认可[14,16]。

2016年11月,发改委、财政部等8个部门联合印发了《耕地草原河湖休养生息规划(2016—2030年)》,明确将长江中下游平原水稻土区作为耕地轮作休耕未来实施区域。鉴于此,本文选择地处长江中下游平原水稻土区的浙江省嘉善县为例,基于农户自愿性申请给付机制的假设,采用条件价值评估法(CVM)获得了428个农户样本的受偿意愿信息,从农户兼业分化视角,通过Heckman两阶段模型分析了影响农户耕地轮作休耕参与意愿和最低受偿金额的影响因素,以期为构建符合中国实际的耕地轮作休耕模式提供参考。

表1 2016年耕地轮作休耕试点地区、规模、方式和补贴标准Tab.1 The pilot areas, scale, mode and subsidy standards of land fallow in 2016

1 理论模型和研究方法

1.1 理论模型

中国实行耕地轮作休耕具有多重目的,且根据不同区域特征会采用不同的轮作休耕技术及模式。针对本文的研究目的,设定数据调查的前提为采用农户自愿性申请给付机制,即政府主要根据农户受偿意愿(参与意愿及其最低受偿金额)遴选耕地轮作休耕地块。轮作休耕年限为一年。同时假设一般水平的轮作休耕技术和实行模式与农户进行普通粮食种植的劳动时间及其分配一致①2016年的《方案》指出了针对不同试点区的不同技术及实行模式,因此针对嘉善县的耕地环境质量现状,也将有可能会有一种或多种轮作休耕技术及模式,这本身就是一个需要深入研究的问题。限于研究目的和篇幅,本文并不能对具体的轮作休耕技术及模式做出规定,但根据嘉善县农业经济局、国土资源局等相关单位及研究机构的专家咨询和农户意向,不同兼业类型农户可以根据自身情况自由采用劳动偏向型或资金偏向型措施,而采用一般水平的措施则与目前的粮食种植劳动时间及其分配状况基本一致。,但轮作休耕期内,对粮食产量影响较大。

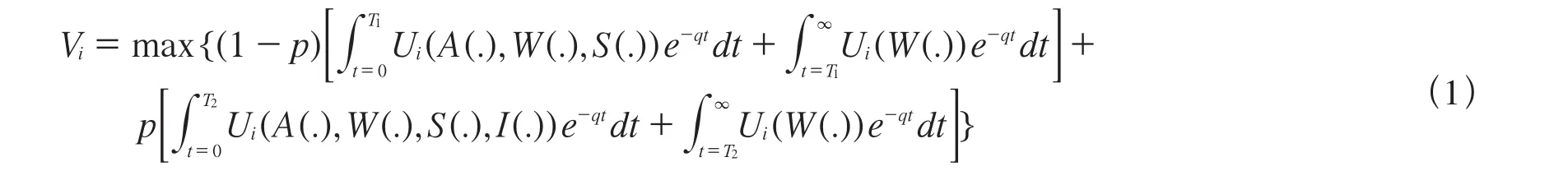

假设农户追求效用最大化来决定是否参与耕地轮作休耕,效用价值包括农业收入(A(xi,t))、非农收入(W(xi,t))、农户认定的耕地非市场价值(S(xi,t))和参与休养的最低受偿金额(I(xi,t)),xi表示第i个农户至t时点的各种特征变量。假设耕地农业价值和非市场价值会随着时间逐渐地同时递减至零,耕地轮作休耕能够极大地延缓这一过程。就农户而言,可以选择不参与,而使耕地的农业价值和非市场价值在T1时间点消失,也可以选择参与,而使耕地价值延缓至T2。不同的农户因其个人特征及耕地特征具有不同的T1和T2。令p = 1时,表示农户愿意参与耕地轮作休耕,而p = 0时,表示不愿意。因此农户的效用函数Vi如下:

式(1)中,Ui(.)为第i个农户的效用函数,q为农户偏好率,可以代表农户对轮作休耕措施的采用程度,程度越深,所需劳动时间越长,效果越佳。

就农户而言,参与耕地轮作休耕一定会造成A(.)的效用损失,相对提升S(.)的效用,而W(.)的效用变化相对复杂,取决于农户对S(.)的重视程度,越希望提升S(.),可能会采用更多更复杂的轮作休耕措施从而花费更多劳动时间或投入更多资金造成W(.)的损失,反之则会使W(.)增加。因此I(.)必须高于农户参与耕地轮作休耕造成的效用净损失,如果农户重视S(.),则农户的I(.)会较低,如果重视A(.)和W(.),则需要较高的I(.)。从政府角度看,需要区分各类农户偏好,以较低预算实现较佳的政策效果,这也要求有意愿参与的农户必须提出较为合理的I(.)。

农户的耕地轮作受偿意愿受到多重因素的综合影响。其中,农户分化是农户依据自身资源禀赋对农业生产和非农生产重新配置的结果,一方面,务农机会成本上升会导致农户减少农业生产劳动时间[14],进一步地,农户会只采用最基本的轮作休耕措施,从而显著增加可以进行非农生产的劳动时间,因此,兼业分化对农户轮作休耕意愿和效果可能具有不利影响,若要达到政府既定效果,愿意参与的农户兼业程度越深,可能会提出越高的最低补偿金额;另一方面,兼业分化具有收入增加效应,表明更有能力提升耕地质量,但是参与意愿具有不确定性。基于此,兼业分化对农户耕地轮作休耕参与意愿及最低受偿金额的影响在理论上难以确定,需要实证检验。此外,借鉴国内外相关研究成果[10-16],农户特征、耕地特征和信息认知变量也可能是影响农户相应决策的主要因素来源。

1.2 研究方法

1.2.1 条件价值评估法(CVM) CVM是一种典型的陈述偏好的价值评估方法,基于效用最大化原理,在模拟市场下,能够直接调查受访者的支付意愿(WTP)或受偿意愿(WTA)[17]。本文采用CVM中的两项选择法进行调查,即构建假想市场后,首先调查农户参与意愿,不愿意需给出原因,愿意则进一步调查合理的最低受偿金额。由于CVM存在许多偏差,本文主要通过严格的调查员培训、预调查修正、问卷有效性评价等进行控制,以及合理的数据分析方法进行纠正。

1.2.2 Heckman两阶段模型 农户的耕地轮作休耕受偿意愿主要由两部分构成,第一阶段是农户选择是否参与;第二阶段是已决定参与农户进一步提出最低受偿金额。考虑农户决策时各效用的具体数据不可观测,且本文的研究目的主要是了解农户决策的影响因素,故采用静态横截面分析方式进行研究。由于在CVM中难以彻底避免农户决策的选择性偏差,所以直接利用最小二乘法(OLS)方法进行系数估计时可能会存在偏差,因此本文选择Heckman 两阶段模型[18],在第一阶段以Probit模型分析农户参与耕地轮作休耕意愿影响因素;在第二阶段,纳入第一阶段计算出的逆米尔斯比率λ(Inverse Mills Ratio)[18]作为一自变量,以纠正选择性偏差,再以OLS模型分析农户最低受偿金额的影响因素。

2 研究区概况与数据来源

2.1 研究区概况

嘉善县地处太湖流域杭嘉湖平原,位于浙江东北部、江浙沪交汇处。据统计公报数据,2016年全县GDP达456.95×108元,同比增长7.38%,农民人均纯收入29514元,同比增长8.49%,经济发展水平较好。同时,嘉善也是浙江省主要产粮区之一,2016年粮食播种面积为2.11×104hm2,粮食总产量14.49×104t。农村承包土地流转率49.24%,农户兼业分化特征明显。但是从耕地环境质量上看,县域内符合绿色食品产地环境质量标准比例较低[19],近20年来土壤重金属积累和土壤酸化现象明显,耕地土壤环境修复和保护压力较大[19-20],具有一定的轮作休耕的必要性。综合而言,选择嘉善县作为研究区,对于长江中下游平原水稻土区这一中国耕地轮作休耕未来的实施区域具有一定的代表性。

2.2 数据来源

本文所用数据来自对嘉善县西塘镇、姚庄镇、大云镇、陶庄镇、干窑镇和天凝镇粮食种植农户①这里所指粮食种植农户不包括种粮大户、农业公司等。因调查区域内所获得的种粮大户样本有限,故在统计学上缺乏一定的代表性,并且种粮大户的耕地来源多样,可能与部分受访农户的承包耕地重合,故设定所有耕地的轮作休耕状况仍由承包权人决定,但具体的实施者可能是多元的,本文不作讨论。的随机抽样调查,每个镇随机选择5—7个村,每个村随机调查10—15户农户。调查期间为2016年5月—2017年2月。共调查480户,剔除信息不完整、不合理及不符要求样本后获得有效样本428个。调查内容主要有5个部分,一是农户参与意愿和最低受偿金额;二是农户兼业类型,参照相关研究[16],设定非农收入占家庭总收入比重小于10%为纯农户,10%—50%为Ⅰ兼农户,50%—90%为Ⅱ兼农户,超过90%为非农户,因本研究主要针对粮食种植农户进行调查,非农户样本(19个)较少,代表性不高,故最终纳入研究的农户类型为纯农户,Ⅰ兼农户和Ⅱ兼农户;三是农户特征变量,包括受访者年龄、性别和家庭人口3个变量;四是耕地特征变量,包括耕地块数、面积、转包出面积和转包入面积4个变量;五是信息认知变量,包括对现行农地政策满意度、承包地产权归属、农村和城市生活价值判断和社会保障水平是否接受4个变量,这也在一定程度上代表了农户文化水平,为减轻多重共线性影响,故在农户特征变量中不纳入受教育年限变量。

3 实证模型与结果

3.1 模型设定与变量描述

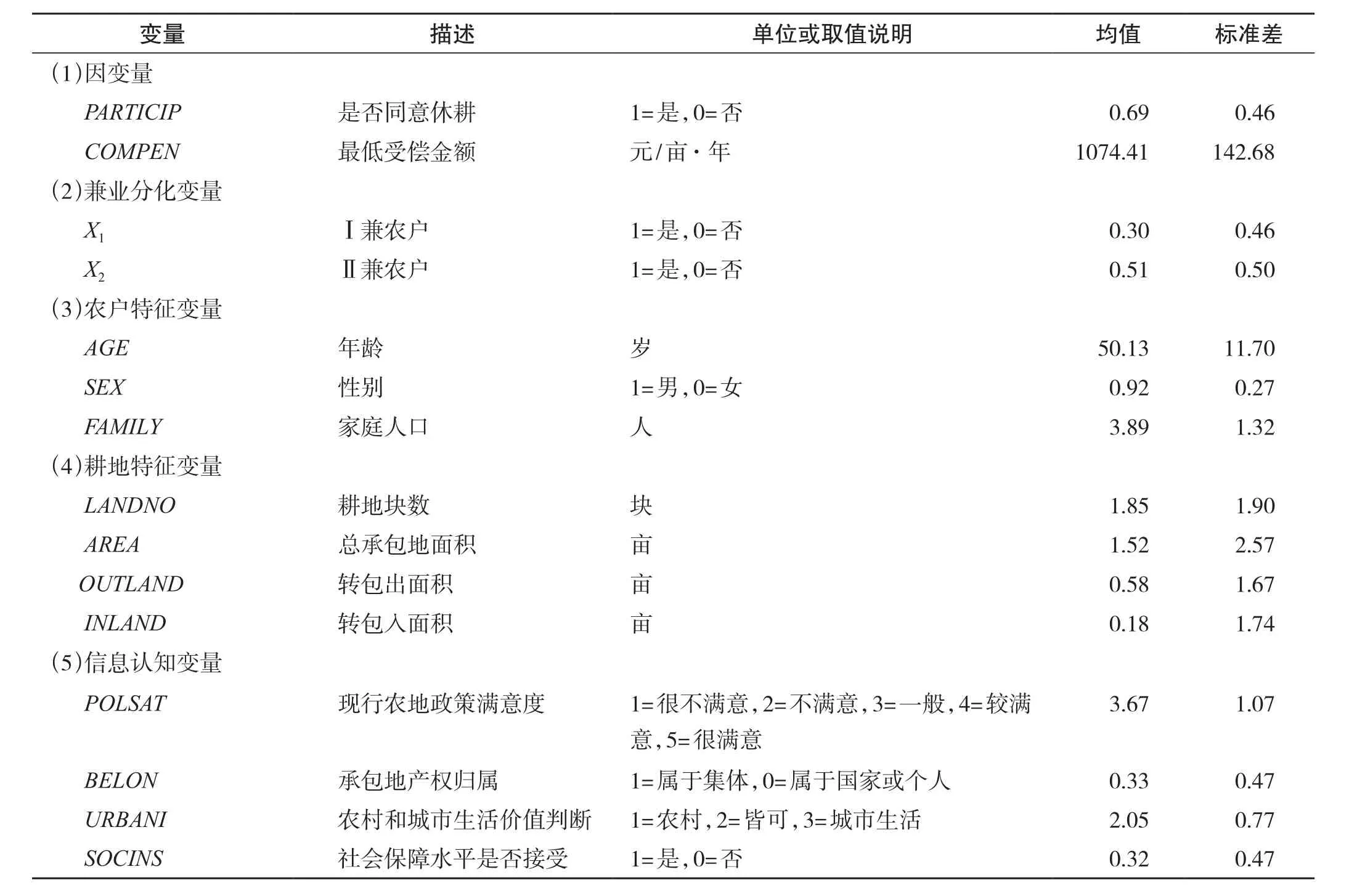

本文采用Heckman两阶段模型,第一阶段为参与意愿模型,根据前文所述,将农户兼业类型作为自变量,农户特征变量、耕地特征变量和信息认知变量作为控制变量;第二阶段为最低受偿金额模型,只对同意参与的农户样本(297个)进行分析。为保证第一阶段的可识别性,Heckman模型要求第二阶段模型的特征变量应为第一阶段模型的一个严格子集,即第一阶段多出的自变量只对农户参与意愿存在显著影响,而对最低受偿金额不存在显著影响,由于本文并不讨论耕地轮作休耕的实施主体,其可以为承包权人,也可以为经营权人,但承包权人不应因耕地已转包出而提出额外的补偿,故选择耕地转包出面积作为识别变量。同时为了解决选择性偏差问题,将λ也作为一自变量。

具体变量的定义及描述性统计结果如表2所示,297户(69.39%)农户同意参与耕地轮作休耕,提出的平均最低受偿金额为1074.41元,略高于政府在贵州省和云南省两季作物区1000元的补贴标准,但标准差较大,最大值为1600元,最小值为700元。从不同兼业类型看,纯农户、Ⅰ兼农户与Ⅱ兼农户分别占比18.70%、30.37%和50.93%。农户耕地轮作休耕参与意愿随着兼业程度的加深而升高:纯农户、Ⅰ兼农户与Ⅱ兼农户相应比例分别为30.00%、77.69%和78.90%。同时同意参与农户中平均最低受偿金额也随着兼业程度的加深而升高:纯农户、Ⅰ兼农户与Ⅱ兼农户平均最低受偿金额分别为975.00元/亩·年、1041.58元/亩·年和1107.56元/亩·年。

此外,91.82%的受访农户为男性,平均年龄为50.13岁,平均家庭人口为3.89口。农户平均耕地块数为1.85,面积为1.52亩。受访农户中进行耕地流转的比例不是很高,转出的占23.36%,转入的占3.97%。73.60%的农户对现行农地政策持满意态度,但仅32.94%农户认为农地属于集体所有。向往进入城市生活和对现行农村社会保障水平满意的农户占比也不高,均为32.24%。

表2 农户耕地轮作休耕意愿和最低受偿金额分析变量定义表Tab.2 Variable and definition of farmers’ willingness and minimum compensation claims for land fallow

3.2 估计结果

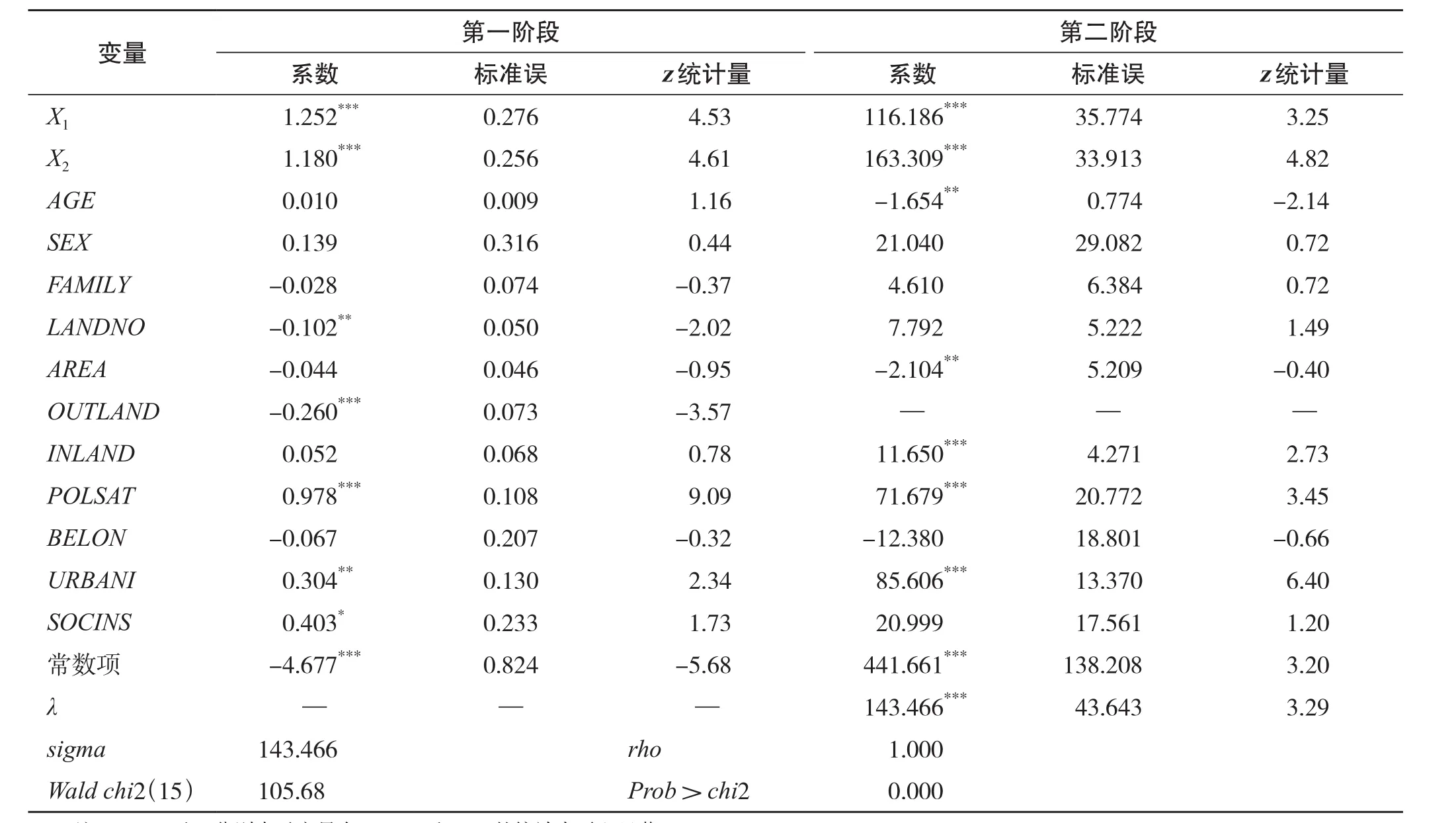

采用Stata 12.0软件进行分析,具体结果如表3所示。sigma = 143.47,rho = 1.000,λ在1%的统计水平上显著,表明选择Heckman两阶段模型是合适的,可以纠正数据的选择性偏差问题。转包出面积这一识别变量在1%的水平上显著,表明适用于模型分析,Wald值也显示模型总体十分良好,在1%的水平上显著。

在第一阶段,Ⅰ兼分化(X1)与Ⅱ兼分化(X2)均对农户耕地轮作休耕参与意愿具有显著的正向影响。可能的原因是经济发达地区的非纯农户相比于粮食产量更关注粮食质量、食品安全、生态环境等更高层次的需求,相对重视耕地的非市场价值,因而对于土壤重金属污染和土壤酸化等问题的治理与修复具有一定的需求。但是从Ⅰ兼农户与Ⅱ兼农户变量的系数看,兼业分化的正向作用并未随兼业程度加深而增强,反而呈弱化趋势,其主要原因可能是Ⅱ兼农户参与耕地轮作休耕的机会成本要比Ⅰ兼农户要高,因此部分Ⅱ兼农户会放弃参与耕地轮作休耕。

表3 模型总体回归结果Tab.3 The overall results of the regression model

在控制变量中,耕地块数(LANDNO)和转包出面积(OUTLAND)都具有显著的负向作用。耕地块数越多,农户参与耕地轮作休耕的边际成本就越高,自然会降低其意愿。而转包出耕地多的农户往往是因为劳动力数量或务农劳动时间制约而导致参与比例不高。此外,现行农地政策满意度(POLSAT)、城市生活价值判断(URBANI)和社会保障水平是否接受(SOCINS)均有显著的正向作用,表明对政策满意度越高,对城市生活倾向越强和接受目前社保状况的农户参与耕地轮作休耕的意愿越高。可能是具备以上特质的农户也往往具备一定的耕地保护和生态环境保护意识,相对重视耕地的非市场价值,因而参与耕地轮作休耕的概率越高。

在第二阶段,Ⅰ兼分化(X1)与Ⅱ兼分化(X2)均对农户最低受偿金额具有显著的正向作用,且兼业分化的作用随着兼业程度的加深而增强。这一结果也在一定程度上印证了第一阶段的推测,Ⅱ兼农户参与耕地轮作休耕的机会成本要比Ⅰ兼农户要高,因此仍决定参与耕地轮作休耕的Ⅱ兼农户会提出更高的最低受偿金额,以弥补相应的效用损失。

控制变量中,户主年龄(AGE)对最低受偿金额具有显著的负向作用,可能的原因是年龄较大农户对自身劳动价值或效用损失的评估要低于年龄较小农户。耕地面积(AREA)也具有显著的负向作用,这也与市场规律相符,在绝大多数受访农户耕地规模范围内,农户参与耕地轮作休耕的边际效用会随着耕地面积增加而相应提升,相应的效用损失呈边际递减,故从单位面积而言,最低受偿金额会相对较低。而转包入面积(INLAND)则呈显著的正向作用,显然转包入耕地的农户相对于耕地的非市场价值更关注其农业价值,从而会提出较高的最低受偿金额。同时,现行农地政策满意度(POLSAT)和城市生活价值判断(URBANI)则也呈显著的正向作用,除了这部分农户参与耕地轮作休耕的机会成本可能较高之外,也有部分农户可能是出于对国家惠农政策的认知和期待,而提出相对更高的最低受偿金额。

综合而言,影响农户耕地轮作休耕参与意愿和最低受偿金额的因素之间存在着一定的差异。在两个阶段都显著的变量共有4个,并且Ⅰ兼分化(X1)、Ⅱ兼分化(X2)、现行农地政策满意度(POLSAT)和城市生活价值判断(URBANI)在两个阶段均呈正向作用,表明兼业分化、对农地政策越满意和对城市生活越向往的农户参与耕地轮作休耕的意愿越高,但其提出的最低受偿金额也越高。

4 结论与讨论

本文基于农户自愿性给付机制的假设,选择浙江省嘉善县的428个农户样本,发现69.39%的受访农户同意参与耕地轮作休耕,平均最低受偿金额为1074.41元。从不同兼业类型看,农户耕地轮作休耕参与意愿随着兼业程度的加深而升高:纯农户、Ⅰ兼农户与Ⅱ兼农户相应比例分别为30.00%、77.69%和78.90%。同意参与农户中平均最低受偿金额也随着兼业程度的加深而升高:纯农户、Ⅰ兼农户与Ⅱ兼农户平均最低受偿金额分别为975.00元/亩·年、1041.58元/亩·年和1107.56元/亩·年。Heckman两阶段模型结果表明,Ⅰ兼分化与Ⅱ兼分化对农户参与意愿具有显著正向作用,但兼业分化的正向作用并未随兼业程度加深而增强。Ⅰ兼分化与Ⅱ兼分化均对农户最低受偿金额具有显著的正向作用,并且兼业分化的作用随着兼业程度的加深而增强。此外,耕地块数越少,转包出耕地越少,对政策满意度越高,对城市生活倾向越强和接受目前社保状况的农户参与耕地轮作休耕的意愿越高。户主年龄越小,耕地面积越小,转包入越多,对农地政策满意度越高和城市生活倾向越强的农户提出的最低受偿金额越高。

上述结论主要有三方面的政策含义:(1)农户受偿意愿是影响耕地轮作休耕政策推行的重要因素。政府可考虑在部分非特定目的区域实行农户自愿性申请给付机制试点,考察该模式实行所需环境条件和政策效果等,为完善全国耕地轮作休耕制度提供支持。(2)区分并尊重不同农户的偏好是耕地轮作休耕政策可持续性的关键之一。无论实行哪种模式,都需要考虑农户的兼业类型,尊重农户偏好。例如,为兼业程度较高、转包出耕地较多的农户提供必要的技术和实施服务,允许耕地块数多的农户进行部分轮作休耕等。(3)提升农户对耕地非市场价值的认知也很重要。应通过多种途径宣传耕地轮作休耕政策,消除农户的疑虑,进而相对提升农户参与耕地休养的意愿,降低最低受偿额度。

将实证结果在理论模型下进一步讨论,可以发现经济基础不一致导致了农户偏好差异。因此不同经济发展阶段地区农户的决策及其影响因素可能存在一定的差异,需要继续研究。而在对不同地区进行比较研究时,还要注意耕地的类型、土壤、坡度和种植制度等区别。运用CVM法对农户进行调查也可能存在许多偏差,进一步可以运用选择试验模型(CE)等方法揭示农户受偿偏好。此外,农户相互之间的决策影响则是一个更复杂的问题,需要更多的调查与探索。总体而言,农户耕地轮作休耕决策是一个较大的议题,有待于更长久的调查和深入研究。

(References):

[1] Kong X B. China must protect high-quality arable land[J] . Nature,2014,506(7486):7.

[2] 赵其国,滕应,黄国勤. 中国探索实行耕地轮作休耕制度试点问题的战略思考[J] . 生态环境学报,2017,26(1):1 - 5.

[3] 俞振宁,吴次芳,沈孝强. 基于IAD延伸决策模型的农户耕地休养意愿研究[J] . 自然资源学报,2017,32(2):198 - 209.

[4] Daniel D W. Land use and conservation reserve program effects on the persistence of playa wetlands in the High Plains[J] .Environmental Science amp; Technology,2014,48(8):4282 - 4288.

[5] Wynne-Jones S. Connecting payments for ecosystem services and agri-environment regulation: An analysis of the Welsh Glastir Scheme[J] . Journal of Rural Studies,2013,31(1):77 - 86.

[6] 杨庆媛,信桂新,江娟丽,等. 欧美及东亚地区耕地轮作休耕制度实践:对比与启示[J] . 中国土地科学,2016,31(4):71 - 89.

[7] Smith R, Shogren J F. Voluntary incentive design for endangered species protection[J] . Journal of Environmental Economics amp;Management,2002,43(2):169 - 187.

[8] Juutinen A, Mantymaa E, Monkkonen M, et al. Voluntary agreements in protecting privately owned forests in Finland: To buy or to lease?[J] . Forest Policy amp; Economics,2008,10(4):230 - 239.

[9] Siikamaki J, Layton D F. Potential cost-effectiveness of incentive payment programs for the protection of non-industrial private forests[J] . Land Economics,2007,83(4):539 - 560.

[10] Gottlieb P D, Schilling B J, Sullivan K, et al. Are preserved farms actively engaged in agriculture and conservation?[J] . Land Use Policy,2015,45:103 - 116.

[11] Lambert D M, Sullivan P, Claassen R, et al. Profiles of US farm households adopting conservation-compatible practices[J] . Land Use Policy,2007,24(1):72 - 88.

[12] 李卫,薛彩霞,姚顺波,等. 农户保护性耕作技术采用行为及其影响因素: 基于黄土高原476户农户的分析[J] . 中国农村经济,2017,(1):44 - 57.

[13] 李颖明,王旭,郝亮,等. 重金属污染耕地治理技术:农户采用特征及影响因素分析[J] . 中国农村经济,2017,(1):58 - 67.

[14] 杨志海,王雅鹏,麦尔旦·吐尔孙. 农户耕地质量保护性投入行为及其影响因素分析——基于兼业分化视角[J] . 中国人口·资源与环境,2015,25(12):105 - 112.

[15] 余亮亮,蔡银莺. 基于农户受偿意愿的农田生态补偿——以湖北省京山县为例[J] . 应用生态学报,2015,26(1):215 - 223.

[16] 王兆林,杨庆媛. 农户兼业行为对其耕地流转方式影响分析——基于重庆市1096户农户的调查[J] . 中国土地科学,2013,28(8):67 - 74.

[17] 许恒周. 基于农户受偿意愿的宅基地退出补偿及影响因素分析——以山东省临清市为例[J] . 中国土地科学,2012,26(10):75 - 81.

[18] Heckman J J. Sample selection bias specification error[J] . 1979,Econometrica,47(1):153 - 161.

[19] 王加恩,蔡子华,胡艳华,等. 基于土壤生态环境的县域基本农田保护区划——以浙江省嘉善县为例[J] . 中国农业资源与区划,2011,32(6):85 - 89.

[20] 王加恩,康占军,潘卫丰,等. 浙北嘉善县1990—2008年土壤重金属元素及酸碱度变化和趋势预测[J] . 地质科技情报,2010,29(1):92 - 96.

The Impact Factors on Farmers’ Willingness to Accept Compensation for Land Fallow from a Perspective of Household Differentiation: A Case Study of Jiashan County

YU Zhen-ning1,2, TAN Yong-zhong1,2, WU Ci-fang1,2, ZHANG Xiao-bin1,2

(1. Land Academy for National Development, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; 2. Laboratory of Rural-Urban Construction Land Economical and Intensive Use, Ministry of Land and Resources, Beijing 100812, China)

The purpose of this study is to analyze the impacts of household differentiation on farmers’ willingness to accept compensation for land fallow by using a survey data set from 428 households in Jiashan County. The method of CVM and Heckman two-step model are applied in this paper. The results show that 1) the rate of the willingness toparticipant in land fallow for pure, Type Ⅰ and Type Ⅱ households are 30.00%, 77.69% and 78.90%, respectively,indicating that the willingness rises up with an increase in off-farm working. And 2) the average minimum accepted compensation also upgrades with an increase in off-farm working. The average compensation per mu per year accepted by pure, Type Ⅰ and Type Ⅱ households are 975.00 yuan, 1041.58 yuan and 1107.56 yuan, respectively. The regression results show that 3) the differentiation of households in off-farm working has a significantly positive impact on farmers’willingness to accept compensation. Additionally, the willingness is influenced by the following factors: plots of cultivated land, area of subcontract-out land, satisfaction degree of farmland policy, propensity for living in cities and satisfaction degree of social security. And age of farmers, area of cultivated land, area of subcontract-in land, satisfaction degree of farmland policy and propensity for living in city life have significant effects on the minimum compensation. In conclusion,farmers’ willingness to accept compensation is the overarching factor for the implementation of land fallow policy.The government needs to distinguish the preferences of farmers, respect their rights, and improve their awareness of the nonmarket value of cultivated land, so as to enhance their willingness and reduce compensation claims.

land management; land fallow; Heckman Two-step Model; willingness; minimum compensation

F301.2

A

1001-8158(2017)09-0043-09

10.11994/zgtdkx.20170830.161232

2017-06-12;

2017-08-09

国家社会科学基金重大项目(14ZDA039);浙江省软科学研究计划重点项目(2016C25002);杭州市科技计划软科学项目(20140834M46)。

俞振宁(1992-),男,浙江宁海人,博士研究生。主要研究方向为土地规划与资源环境经济。E-mail: yuzhenning@zju.edu.cn

谭永忠(1970-),男,湖南涟源人,博士,副教授。主要研究方向为土地资源利用评价和规划管理。E-mail: tanyz@126.com

(本文责编:戴晴)