八百米下水声大作

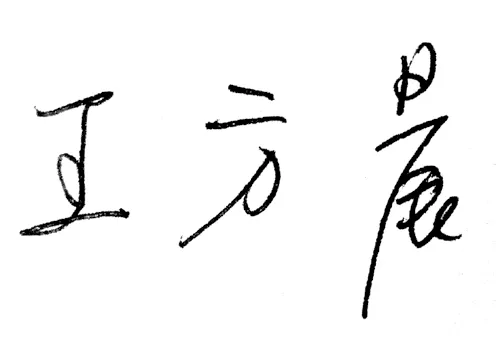

⊙ 文 / 王方晨

八百米下水声大作

⊙ 文 / 王方晨

我们老实街公认的异人,是小耳朵。他能听到地下八百米。你尽管认为传说不实,但信信无妨。他住九号院,姓周。他爹也是小耳朵,这没什么稀奇。同样的小耳朵,却没他耳朵尖。他招呼小伙伴去打野猫,从街上走一趟,将耳一支棱,就能探知野猫藏身何处。这样疯,显见的不利养成老实宽厚之品格,但那几年,我们老实街上,野猫泛滥成灾,也不知从哪儿来的。若非此故,谁家大人都会阻止。看这小孩支棱着一对小耳朵,在街上跑来跑去,兴致勃勃察访野猫踪迹,大人们就觉得特别的逗,外号也就叫了起来。

适逢他上初一,大旱。从初春到芒种,滴雨未下。护城河那儿的黑虎泉,三个石兽头,只剩一个喷水,还有丝气无丝气的。趵突泉公园没一眼泉在冒泡,省人大院内的珍珠泉,也成了一潭死水。

老实街人都在为街口半死不活的涤心泉担忧。那些上岁数的人,一遇异常天气,就联系人间世道。

“破四旧”才过六七个月,从院前街古籍书店搜出来的古书,在马路上一烧就好几天,沥青都烤化了。大明湖北极庙的泥塑,也都被推到了湖里……

在老实街,小耳朵有个特别要好的伙伴,就是王家大院老祁头的小儿子,比他大两岁,却与他无话不谈。小耳朵郑重其事地告诉小祁,水要来了,他能听到八百米之下,地下大水在翻腾。小祁并不以为他在发烧,还说他将来能到气象台或水利局工作。

小祁的意思是,有他那样尖的耳朵,可以到气象台或水利局测量地下水位。

涤心泉没断流,几天后,暴雨骤降。当夜,满城的泉就都旺了。

后来他也没能去测水位,而是被安排插队去了嘉祥。小祁早他三年去插队,在一次开山时被乱石崩死在了那里。

小祁死讯传来,小耳朵失声号啕。

在几百里外的穷乡僻壤,小耳朵一共住了九年,回城时却还是光棍一条。我们常见他一个人低着头在街上默默地走,都认为他在寻找故去的小祁。他既与小祁交好,按理会去王家大院探望小祁的父母,但他走遍了老实街的人家,唯独不去小祁家。在街上碰见老祁夫妇,也没有多少亲近的表示。

老实街上不可能再有一个与小耳朵情投意合的小祁被他找到,我们便故意问他是不是在倾听地下的水声。他不否认。再看他阴郁的样子,果然像是在凝神探听。看他在老实街的苗家大院的墙下听听,在张公馆的墙下听听,我们似乎也听到了来自地层深处的大水在喧响。这让我们感到有趣。

但这样的一个小耳朵,是让父母担心的。好在他很顺利地被安排在了街道劳保厂当仓库保管员。他薄相,不好找老婆,偏偏去了劳保厂就被一个女工看上。因是本厂双职工,还在九号院分了间职工宿舍。

那女工近于全盲,他不在意。女工漂亮,脸儿粉嘟嘟的,像个洋娃娃;只是左边耳垂下面有小块暗疤,打眼一看像戴了只天然的耳坠。她小名叫坠儿。她眼神不好,不爱说话,却又爱听人说话。不管听别人说了什么,脸上总是带着一抹甜甜的笑意。坠儿认真听人说话的样子,极让人喜欢。

小耳朵得了心爱的女人,脸上阴云一扫而光,像小时候一样快活起来。即便生下的儿子在一岁半被发现了异常,也没影响到他的快乐。

儿子没有学说话的迹象。眼珠也黑,也亮,却发直,眼前的人不论是谁,都好像看不到。这使人想到了,街上的穆二米德小时候也是这样。果然,去齐鲁医院做了检查,被诊断为自闭症。等他长大些,就只爱蹲墙角,像在凝听墙后的声音。只是,他与小耳朵不同,随妈,长了大耳朵。

这样,一家人中,有两个大耳朵,和一个小耳朵。妈是福相,跟了小耳朵,没受过一天气,儿子也应当是有福的。所以,从小耳朵脸上,才看不到一丝愁容。

九号院的金柱大门,是三步台阶,有前、中、后三进院落,只有老实街上的李家大院可比,李家大院为民国时期一李姓旅长的私家宅院。小耳朵一家,住九号院中院西的一个辅院,原是马夫和用人的住房。他的那间房子又在这辅院的西北角,门前还有一架邻居搭建的木棚,所以就像深藏在了世界的背后,难以被找到。在这个僻静的角落里,在从没超过二十瓦的白炽灯下,一家人常常饶有兴味地侧耳倾听。

听着听着,女人就温柔地低声问道:“他爸,听到什么了?”

“李汉轩回来了。”

李家大院的李汉轩在济南第一机床厂上班,每天下班很晚才能回到老实街。第一机床厂是济南市一家大型老国营企业,远在城区西南,可不如历下区的小厂近便。小耳朵夫妇吃罢饭出了门,走不了几步路就能到隔壁的单位,一年下来省了多少颠簸。每想到这个,小耳朵就倍感知足。小耳朵微微一笑。

“还听到什么?”过了一会儿,女人又问。

“桂小林去上班。”

张家大院老桂的儿子桂小林,上个月退伍转业到济南铁路局,当列车员,隔三岔五要上夜班。

“猫。”儿子说。

“可不,左门鼻的猫捉了一只小鼠子。”女人说,语气里是有欣慰的,因为这是儿子听到的,而且也是她自己听到的。

他们又一起静静地倾听。

“听没听到银钱儿响?克啷克啷,小鼠子在大搬运哩。”小耳朵神秘兮兮起来,慢悠悠地说,“那年在嘉祥梁宝寺有个快死的老道士,要教我五行遁法,我没学。吾奉太上老君急急如律令……我要学了呀,不愁几辈子没有银钱儿花,可轮不到小鼠子们。是吧,乖儿子。”他伸手把儿子搂在怀里,过了一会儿,又轻轻把女人搂在怀里。“银钱儿都在水上漂,白花花,像没摘的棉花……天灵灵,地灵灵,太上老君在上……老实街,宝地,地下有的是银钱儿。”

儿子长到五六岁,小耳朵被允许生了二胎,是个女儿,还是像妈。

这孙女没毛病,小耳朵的爹——老周,格外喜欢她,有空就抱孙女坐院门口,玩几粒黄花梨木算盘珠子。这老周,原是老实街苗家南货店的伙计,娶的是苗家大院烧茶送水的丫头。他自己对人说,他从苗家得了两大宝,一把算盘珠子,一个听话的老婆。在他心目中,他不想一辈子当伙计,但还没等熬成出账房,苗家就变卖产业,举家迁回浙江祖地。一架算盘散了,主人不屑带走,算盘珠子也就沦落到了他的手里。他一直认为自己没能升职皆因自己天生薄相,老婆也薄相。他的名字叫雀儿,老婆的名字叫浅儿。

小孙女酷肖她妈,粉嘟嘟的,看着都香。小孙女的馨香,光在老实街飘荡还不成,老周还要让小孙女的馨香飘到全中国去,他就给取名国香。——周国香!嗬,这名儿,谁也不能说小气。小耳朵觉得这名字像上一代妇女叫的,但仍旧依了爹。

忽然有一天,我们听说老祁头要收小耳朵的儿子当学徒。等看到小耳朵把儿子领到王家大院,都觉得这是桩皆大欢喜的事情。老祁头出身剪纸世家,幼习剪纸,练就了一手剪纸本领。你说要剪个什么,不用给画稿,他只需默想一下,瞬间可成。剪百狮,剪百虎、百龙、百凤、百鸡、百猴、百狗、百羊、百马,栩栩如生。当年还剪过天安门城楼上的伟人像,一张大红纸,长三米,宽两米,被省“革委会”大张旗鼓送到北京,做了国庆十七周年献礼。老祁头的“剪毛功”可谓独门绝技,一厘米宽的纸上,足能剪出三十九根细毛。不论剪人,剪物,竟有毛茸茸之感。小祁一死,剪子就丢在了一边。屈指算来,已过十五载。现老祁头重拾故技,且有心收徒,我们也都替他欣喜。

小耳朵从王家大院出来,神情很美。

对过张家大院的锁匠卢大头,正要去街口摆摊,抬头看见了他,就随口笑问道:“今年水头不小吧,小耳朵?”

不管谁问,小耳朵都一贯地逢问必答。他蛮认真的,侧了一下脑袋,伸手扯起耳朵来倾听着。“不小。”他言之凿凿,“水头冲上来了……”

“那依着你,”卢大头笑说,“涤心泉不会停喷喽。”

“不光涤心泉不会停喷,趵突泉、琵琶泉、珍珠泉、黑虎泉,都不会。”

“借你吉言,我卢忠信有的泉水喝了。”卢大头说,“我呀,可是一天不喝口泉水就浑身不自在,——你还在听什么?”

“穆大家会有一眼泉,”他说,“水头顶着了我的脚心。”

谁都知道,穆大阿基、穆二米德两兄弟生性孤僻,从不与人往来。很多年都没人能走进他家紧闭的小院。

卢大头要去摆摊,说话一多,觉得耽搁了工夫,就慌了起来。“水头是什么?”他不由得小声嘀咕一句。

“水头就像一条条大蛇。”小耳朵说,“大蛇在地下冲撞,滑溜溜。蛇头冲撞到谁家,谁家就会冒出一眼泉来。”

“那是。”卢大头胡乱应一声,慌慌地走掉了。

小耳朵一脸迷醉的表情。他浑然忘了眼前的一切,忘了自己也要去上班,就像又身处在几年前的状态。那时他刚刚返城,面色黧黑,在老实街上举止笨拙,若有所失,像个外人。此刻不同,脚步所至,每个角落,幽深的地下,岂止八百米,都会有清晰悦耳的流水声被悄悄唤醒。妙处在于,这水声还只被他一个人听到。六合八荒,往古来今,就他一个。你说他是一个,可他又是全宇宙;你说他在老实街,他却又在城南,在城北,在地宫,在云霄。你说他是小耳朵,是坠儿她男人,周国香她爸,劳保厂仓库管理员。可他又仿佛是脚下一块青石板,是房上瓦当滴水、墀头雀替,从房脊上掠过的一只野鸽子;是一丝云气,一片天;是院子里的石榴树,窗台上摆的月季花,土里的石头、碎瓦;是祖先遗失的财宝,铜钱、金锭、银锞子;是草棵里的小虫儿,远逝的光阴,也是眼前的一霎……

这么说吧,有的无的,看得见看不见的,摸得着摸不着的,他都是。他是天上的星辰,也是唯他的耳朵才能听到的水声,这满城的水声,犹如大大小小的玉片,洁白圆润,闪闪烁烁,在他一个人的世界里簇拥着他,像簇拥一位承平日久的天子。

就这样,小耳朵在老实街上好像天子出游,从每家院门前走过,走到前街口又走回来,来来回回,走走停停,满耳朵水声叮咚。直到劳保厂的厂长亲自来叫他,他还沉溺在水声的欢呼里。从天上回到人间,眨巴了几次眼,才看清面前的厂长。

“一厂子人都在等你开工!”厂长不无怨气。

这一天,注定在小耳朵的一生中像宝石一样熠熠闪亮。天气前所未有的晴朗,万里无云,阳光至纯,仿佛给整个世界镀了薄薄一层银粉;和风拂面,微微含着奇花异卉的芬芳,好像今后再也不会碰上这么好的天气。

小耳朵一咧嘴,无声笑了。

厂长生气不得。

我们好像忘了,仓库保管员蛮重要的。小耳朵尽职尽责,反正仓库里有的,就不会从他家找到。他比别的职工有更爱劳保厂的理由,因为两口子都在劳保厂上班。为了避嫌,他也从不使劳保厂的产品。厂子生产手套、口罩、工作服、安全鞋、安全帽,有时会将产品作为福利发给职工,他从来不要。他老婆要不要他不管,他只要管住自己。因为他的天赋异禀,厂子几年来就没丢失过什么东西。剪子找不到了,问他。螺丝扳手找不到了,问他。不过是侧耳一听的事。在我们老实街,谁家丢了东西也找他。林家大院马二奶奶有只收藏多年的银顶针,被她看重,突然不见了,来问他。他说,在屋东北角床下的一道砖缝里。马二奶奶当初还不信,非要把他叫到家里去。他直接走到床边,趴下身子,就从床下的砖缝把顶针找了出来。马二奶奶疑他会梅花卦。“通观三卦与时令,时令入卦定发生”,他却是从没听说过的。

厂长信任小耳朵,不是没来由。厂长不可能真的跟小耳朵生气。

他们一起往劳保厂走去。不知不觉中,厂长的脚步竟落在了小耳朵后面。小耳朵比他略高些。小耳朵虽然耳朵小,但还不至于像厂长那样尖嘴缩腮,一头黄毛,头上一撮,两耳上又各架一撮,像个土里钻出来的黄毛怪。

常言道,不比不知道,一比吓一跳。看此情此景,我们不能不联想到劳保厂的未来。

从小耳朵娶了劳保厂女工坠儿,他年年是模范,得了奖状就挂墙上。再说,厂长不是我们老实街的,而且患有慢性肠炎,迁延不愈,一天能上五十趟厕所。每天下班后,厂长还要走回北边他家住的洋楼西街。看到他抢命般从老实街急急忙忙往洋楼西街赶,我们就知道,他又快忍不住了。传言他跟历下区管招工的常主任有些亲戚关系,不然也到不了劳保厂当厂长。既然能到老实街上的劳保厂来,距洋楼西街近的厂子,自然也能进的。

我们老实街向来崇尚忠厚老实,任何有违忠厚老实之原则的闪念,都会让我们的神经悚惧,脊梁骨发冷。当时,尽管并没多做深想,看着与劳保厂厂长一前一后走着的小耳朵,我们心里的敬意仍旧隐隐泛起,觉不出丝毫招笑之处。

一厢情愿的事情,历来数不胜数。小耳朵到底没当上荣耀的劳保厂厂长,不仅没当上,劳保厂还没了。别说我们老实街人见不到那个黄毛怪,洋楼西街的人也见不到。他去外国治病,再也没回。可是,小耳朵一直没出老实街。在老周之子、两个孩子之父、国香妈之夫之外,我们已经明确给他加封了一个长长的名号——

“泉城义务地下水位播报员。”

劳保厂厂址原是一家民宅,属于历下房管所的“经租房”,为劳保厂所借用。劳保厂没了,小耳朵只剩下一大串仓库钥匙,开什么门,开什么箱什么柜,足有十把之多,随身带在裤兜里,哔啦作响。

像小耳朵这样需要自谋生路的,老实街可不止他一个,仅在九号院,几乎全是。早办了退休的,倒好,像老简。可老简的儿子一没工作,就赖在了父母家。还有一些自以为本事大,作死的,比如李汉轩就是一个。第一机床厂是大型国营企业,多少人羡慕,偏他早早办了停薪留职,与弟弟李汉堂倒买倒卖,富了穷,穷了富,折腾个没完。政府不是没管大家,下岗职工再就业的文件,市里发了再区里发。从市到区,政府都在出面组织、提供就业岗位,对此,小耳朵有看法。再怎么好的工作,都不如他那个劳保厂仓库管理员的职位。也就是说,小耳朵对政府专为“4050”人员提供的城管、环卫等公益性岗位无动于衷。“4050”是指四五十岁这个年纪的下岗职工。起初,他曾被历下区园林局录用为泉城广场的综合管理员,只干了一个上午他就跑回来,说,泉城广场像块刚出锅的烙饼。看他每天闲着,居委会的干部坐不住,来找他做工作,他说得云淡风轻:“嗯,钥匙在呢。”说着,就慢条斯理地把钥匙掏出来给人看。那意思明白着呢,钥匙在,他的工作就没丢。

小耳朵整日乐呵呵的。看他一眼,你就会想到,生在老实街,即衣食无忧。老实街的空气都能吃。老实街古风犹存,既是棉花,又是食粮。老实街的生活,每时每刻都是喜悦。来人问路,你去热心指点,人家道谢而去,能让你心里美半天。喝了两盅酒,吃了两筷子合适的下酒菜,又能怎样?

从早到晚,小耳朵就喜欢在老实街两头张望,只要略微觉察到有路人将要问路,一股美妙的战栗就会刹那间袭来,全身都像通了电流。与此同时,两只眼炯炯冒光,两只耳朵也会支棱起来打扑闪。

他丢了劳保厂仓库,实际上呢,又得到了老实街。他就是免费给老实街看大门的。老实街所有的人家,他都了如指掌。那些老宅院,他也了如指掌。他早就断定穆大家有泉,果然在穆氏兄弟去世后,就从正屋角落发现了脸盆大一眼泉,后被历下区爱泉协会命名为“浮桴泉”。谁家丢了东西,也还找他,一找一个准。虽然他依旧不承认跟梁宝寺老道士学过五行遁法,但我们都有所怀疑。

但是,他去趵突泉公园读取水位的行为,实令我们有些失落。长久以来,我们都将其视为神异之人,俨然我们老实街上的顺风耳。“文革”中那几年,我们怀疑他哪里是去嘉祥县插队落户,分明是被青城山老道收了去。学了星象星命,又学奇门遁;辟邪招魂驱鬼,俱不在话下。掐指一算,便知天机人命,生死祸福。老实街的天上地下,过去未来,都瞒不过他;多少老实街的秘密,他看得一清二楚。当年莫家大院左门鼻老先生的爱猫,半夜被人剃个精光,着实引发了我们老实街人的一番惶恐,且悬疑至今。我们猜测,依小耳朵的灵通,未必不知谁剃的、为何而剃,小耳朵却从未对人透露,无非出于仁义之心。

如今,小耳朵每天要跑一次黑虎泉,从不间断,因为那里安装了浮子式水位计测量。得到了具体的水位高度,就赶回老实街发布。

小耳朵听觉灵敏,据他说能听地下八百米,但他说不出八百米以上具体的深度;结果异人如小耳朵者,终究还须借助劳什子“浮子式水位计测量”。这实在是拉低了我们老实街人对他的想象。

“二十八米〇七。”

“二十八米一一。”

“二十八米一三。”

……

得!泉城义务地下水位播报员,而已。

实话说,整条街上,数他家过得最差。他同厂的工友,即便厂子没了,也都好歹找点事做。从前街口到后街口,就他一个人,游手好闲。苦累的,路远的,不体面的,皆不做,一味嫌好道歹。他唯一一次去应聘是泉城广场的综合管理员,还是经了居委会和大伙儿的一番好生劝说才去的。这些年里,小耳朵老婆什么活儿没做过?摆摊,卖菜,收破烂,卖报纸……她眼神不好,直到五年前受人指点,才现学了推拿。当时我们见她出门,都不知道她要去天桥区无影山路的一家洗浴中心上班。问她,她只是笑笑。问小耳朵,也一笑了之。我们还以为她找到了好的工作,责怪小耳朵不去送她,他就满不在乎地说,她看得见。时间一久,大伙儿也就心知肚明。后来她才到了南门外的索菲特银座大酒店。虽然我们都知道做推拿也并不一定见不得人,但还是有所避讳,人前人后装着不知。看得出来,小耳朵也不想让人知道。银座大酒店有白班黑班之分,不管上什么班,就像他老婆在老实街消失了,就像他成了光棍。

他不爱回家。家里常常留着儿子一个人。儿子没能跟老祁头学成剪纸,反而爱上了剪子。手里不能没把剪子,一刻不停地咔嚓着,他爱听那响声。小耳朵两口子也都放心,因他从没伤着自己。女儿在济南二中上初中,有时放学回来还要给父子俩做饭。喊小耳朵吃饭时,他不是在左门鼻家的小百货店,就是在李铨发制笙店。他觉得自己跟这两人最要好。左门鼻习惯夸人,李铨发不知真假常请他听音色,他觉得这是向他求教,自然跟他亲近。杜福胡琴店从没请过他,他就少去。

我们老实街的拆迁,终成定局,也就是说,小耳朵在失去他所热爱的劳保厂仓库之后,即将跟我们一起失去老实街。为了保住这道老街,我们有过抗争,但正如老年人所说,胳膊拧不过大腿。近十年来,济南城消亡的老街巷、老建筑,多了去了。从老火车站、八卦楼算起,哪个不是政府一句话?陆陆续续,每家都签了动迁协议。树倒猢狲散,食尽鸟投林,老实街拆迁之日,说长不长,说短不短,就在一年之后。为官的,有钱的,自有安排;那无权无财的,也就等着去住东郊燕翅山友谊苑的安置房。

那整个九号院,乱搭乱建,早看不出当年状元府第模样。前院和中院间的垂花门,十年前就不见了踪迹。房子上那些看似无用的挂罩、格栅、雀替,多被人拆下来生了煤炉子。各家之间,近无容身之地。像小耳朵这类人,一家四口守着一间破屋,平心而论,过得也很不成日子。可是,他想在门前搭个棚做饭都是奢望,因为门前就巴掌大一块空隙,放只炉子就占满了。天不下雨,人站外面做饭,天若下雨,人就得躲屋里把勺子伸出去。他家的饭勺,把儿长,是另接了一截竹棍儿!依我们看,能到友谊苑去住两室一厅的房子,倒好些。

说白了,还都是我们世世代代老实街居民的能耐。上溯百年,兵燹天灾,兴亡分合,世变风移,天下有的,济南有的,老实街均未能免。眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了!到头来,老实街还是老实街,街口那眼涤心泉,也还在汩汩长流。说千道万,其实这日子,你想把它过成什么,那它就是什么。我们老实街居民向来是济南第一老实的居民,却能把老实街过成熙熙和乐的世外桃源。多少年了,老实街从未弃老实之风,邻里和睦,厮抬厮敬。伤和气的事,不能说没有,是少见。还是那句话,由你信不信的吧。

即便我们顺从政府意志,签下动迁协议,我们也不想走。只是,我们一时还想不出,一年以后迎接我们的究竟是什么。若问有没有改变,只能说似乎相互更客气了一些。小耳朵在我们眼里失去了往日的灵光,我们又怎样?早多了小心。

这样说,你或可理解那天一早,当我们听说苗家大院北墙下被盗挖了一个坑洞时的惊愕了。在清晨尚不明朗的光线里,那个坑洞是那样刿心 目。显见的坑洞是在夜里被挖的。很多人都不由得想到了小耳朵。

当年小祁命丧嘉祥澹台山,小耳朵说,他前天下午就听到了爆炸声。长久以来我们都认为他天赋异禀,能听到深远的细微的响动,对夜阒人静时的盗挖不可能瞒得了他的听觉。

自然,他得醒着。

大家怪异的反应,很快就被我们感觉到了。坑洞是从墙外挖的,幸好没挖进人家的房子里去。除了最初来看的人发出几声议论,再来的人,几乎没有作声的。

看两眼,就悄悄走了。

连报案都没想到。

天大亮了,老实街上依然静静的,像老猫在瞌睡,也像整个世界的喧嚣都已退去,整个世界像一个巨大的空洞的黑屋子,当中只摆着一块钟表,机械地轻轻地发出指针的转动声。咔嗒,咔嗒,不停数着无意义的数字。

我们知道,那其实是我们在暗暗盘算着老实街上的每一个人,而我们明明知道,这种盘算也毫无意义,因为即便觉察出哪个人有嫌疑,也不会说出口,最终只能在自己肚子里烂掉。我们没有什么时候比这一天更老实,老实街自古流传的老实之风已浸入我们的骨髓,化为我们的血液。

王家大院白无敌、邰靖棻,刘家大院朱大头,莫家大院左门鼻,九号院老简、朱缶民、小耳朵,制笙匠李铨发,鞋匠宋侉子,开馍馍房的苗凤三,前街口张瘸子、李蝌蚪,后街口老朱、唐二海,一一从我们脑海中闪过,几乎没人留下痕迹。

我们当然注意到了那些上下夜班的人,比如老桂的儿子桂小林。他凑巧那天夜里跑车回来。你以为我们会去问他走回家门时发现了什么异常?实话说,不管我们从事哪行哪业,俱得老实街温柔敦厚之教化,哪里再会行莽夫鲁汉之为?记得桂小林在街上露了一次面,只是往苗家大院望了两眼。

他去涤心泉汲水,回来路过左门鼻老先生的小百货店,停下来买了一包烟。左老先生问他不是戒了吗,他说戒不了。左老先生说还是戒了吧,他就说下次。

他又说下次不给你钱。

左老先生说不给钱就不卖给你,看你戒不戒。

这是说着玩的。两人的声音都很小,像怕人听到。

他走了。出门见喜!左老先生在店里说。

在街上,他一手提着水壶,一手抽出一棵烟来,安嘴上,没点,无声地叼着。

这苗家大院的原主人苗家,当年可是富甲一方,就像王家大院的王姓盐商,张公馆的开典当铺、估衣店的老张家,还有只剩一个后人在济南的老花家,也都富得不得了。别说这些个富户,就是那寻常人家,在院子里莳花弄草,也常能翻检出旧年的玉镯、耳环、银钱儿来。偏偏我们没想到,在这些老宅院的地下,掩埋了多少宝藏!苗家大院究竟被人盗挖出了什么,还实在不好说。

笼罩着老实街的气氛这么微妙,以致有了重量,黑沉沉地压在我们头顶,让我们相互说话都似乎赔着小心,就像左老先生和桂小林那样。

那几天,我们怕是连小铲子都不敢去摸一下的,更不用说去动那些铁锹、镢头、镐。铁器都长了牙,会咬手。

我们老实街居民向以老实为荣,可如今,一不在意,似乎就能暴露我们的内心。几百年的道德自信,难道就一无用处了?不瞒您讲,没谁生来就是圣人。圣典在先:蓬生麻中,不扶自直,白沙在涅,与之俱黑……我们倒不觉得有多奇怪。

忽然有一天,小耳朵的儿子手拿一把剪子从王家大院飞跑出来,后面跟着弓腰缩背的老祁头。

这些年里,小耳朵的儿子在老祁头家里的时候居多,简直就是老祁头的亲孙子。小耳朵的儿子从来没有跑得这么快过,让我们都看愣了。只见那老祁头一边紧追慢赶,一边扯喉咙大喊——

“看好各家的花!”

我们好生纳闷,花惹谁了?有人偷花不成?

小耳朵的儿子从我们跟前飞奔而过,大剪子的咔嚓声一路相随。他到了苗家大院的门口,正巧他爷爷老周出来,惊了一跳。他爷爷老周住苗家大院,要上前拉他去家里,他挥舞了一下剪子,我们只听哎呀一声,他爷爷急忙躲闪了一下脑袋。

老祁头也追过来,一边气喘吁吁地说:“剪纸没学成,倒剪起花来了!”

小耳朵的儿子没停,继续东剪一下,西剪一下,往街口跑去。我们眼看老祁头追过去,就回头问老周被剪子碰着没有。

幸亏老周躲闪得快,不然,脸就被剪子划破了。他立在原地说话的时候,就像小耳朵的儿子不是他亲孙子。这也难怪,这会儿老祁头替代了他。况且他的心里,周国香比谁的分量都重。在他对未来的展望中,周国香能上一本大学。他曾是富商苗家的伙计,长期耳濡目染,也拨得一手好算盘。他从周国香小时就给她玩算盘珠儿,自然也教她。别看周国香是个女孩儿,历来数学学得好。

不知不觉的,老实街又回到了往日,可以说,像是一个假死的人又活了过来。

有人从街口搬来个大西瓜,就招呼大伙儿去家里吃西瓜。还有人想起来家里的花草该修剪了,就说,月季花长疯了。

人们渐次散开,老周随后回到他已经住了大半辈子的苗家大院。

长久以来,我们习惯于只看眼前,眼前的人、物、事。小耳朵扬言能听地下八百米,我们信则信,实则有些调笑的意思。子不语怪力乱神也,你当世上真有顺风耳,千里眼?发生在苗家大院的盗挖,无疑是个提醒,老实街的地下,也另有乾坤哩!不管你承不承认,我们老实街居民历来都是生活在无尽的财宝之上。这些财宝就是土地,是石头,是水脉,地下未知的一切。如果没有这件事发生,连同地上的这些老宅院,也许都要被留在原地,或被掩埋,或被损毁。一年以后我们究竟从老实街攫取了多少无主珍宝,只能成为当事人永久的秘密。但是,每逢想到我们留下了一条被以各种借口掘地三尺的老实街,我们都会难掩羞愧。

记得老祁头和小耳朵的儿子从街口慢慢走来时已日近黄昏。小耳朵的儿子怀抱一束即将开败的月季花。当然,一只手还是未离那把大剪子。一块白毛巾缠在花束上,肯定是为防扎手。看得出毛巾很新,那是老祁头现买的。

月季花黄的黄,粉的粉,向黄昏里的空气,散发着最后的馨香。

小耳朵的儿子,神色安宁、满足,走在他后面的老祁头,则是一脸的慈蔼。这一老一少,在青石板路上从容走过,一个古貌古心,一个天真未凿,宛如正在穿越老街巷的百年沧桑,令人怦然心动。

两天以后,来了个收长头发的,自称福建泉州人,骑着辆粗笨破旧的“大金鹿”自行车。吆喝着收长头发,却又什么都收。驮在车上的竹筐里,有残缺的字画、古书、瓦罐,有旧照相机、旧收音机、旧唱片机,还有些黑乎乎的烂木头,看不出值不值钱。

“收——长头发——!”来回吆喝两遭,没人理他,就支起车子,取出一只旧洗脸盆,举过头顶,敲两敲。

王家大院的老邰汲水经过,这福建人就向他索了半盆清水,放在路边一块上马石上,盖上一张《齐鲁晚报》,然后端肃了形容,微闭双目,念念有词起来。看他古怪,一时就有不少人好奇地走近,而我们也早早联想到了小耳朵。

“吾奉太上老君急急如律令……”只见这福建人将手半空里一抓,地下抓一把,东抓一把,西抓一把,倏忽间,手伸到了水盆里,抓出了一块晶莹洁白的鹅卵石。老邰见过一些世面,当时就看出来这叫“水盆摸钱”的把戏。一块鹅卵石就已经惊起了人们的一片啧啧,但这福建人又接连从水盆里摸出来一把铜板,两块袁大头,一个鼻烟壶,一个翡翠手把件,一只拇指大的玉佛。更让人惊奇的是,他把手放在水中一分多钟,说有高人在场,水中的宝贝都吓跑了,接着突然摸出一把水淋淋的剪子来。

我们老实街人,岂有认不出这把剪子的道理?瞬息间,我们都屏息住了。可是,在我们眼中,那福建人的身体就像在慢慢凝固,脸上飞扬的神采也在一点一点消失了,甚至开始惶悚起来。顺着他的目光,我们看到了不知什么时候站在人群后面的小耳朵。下意识的,我们给他闪开了一圈场地。

人还是那个人,神情却颇令人玩味。说他在看着眼前的人,他却像看着整个世界。说他像看着整个世界,眼里却空洞无一物。说他两眼空空,却又能看出笑,看出哭,看出怜悯,看出嘲讽。说他睥睨一切,他又似仅仅被眼前的一颗生锈的钉子吸引住了。他往人群里看,就像在看这颗钉子,不是钉在门上、墙上,是钉在心里,正钉在心尖尖之上。怪不得那福建人很快就受不住了,匆忙向他深施一礼,把剪子、铜板、袁大头、鼻烟壶、玉佛等物,一股脑儿送还给在场的老祁头,随即收了脸盆,忙不迭骑了大金鹿,逃也似的向街口歪歪扭扭地骑走了。

别说是老祁头,连我们都好长时间没能缓过神来。

剪子固然是老祁头的,但那铜板等物从何而来?

“二十八米二八。”小耳朵嘟囔一句,不顾我们的惊诧,旁若无人地从我们中间,向九号院走去。此时我们依然呆若木鸡,竟忘了给他让道。

雷声隐隐,天上乌云齐聚。

周国香从前街口走过来,我们招呼她:“放学了,国香?”她匆匆忙忙的,边走边给我们点点头。我们知道,她还要回家做饭。这个姑娘,真的很像她妈,平时话也不多,很招人喜欢,不怪老周疼她。

到了午后,这场雨才下,好大。雨住了,老实街上四处都是淙淙的流水声,草木青翠欲滴。

第二天,水位涨了不少。

“二十八米三三。”

“好嘛!”

老祁头与小耳朵的儿子走出家门。问他去哪儿,他说要去泉城广场。他们从小耳朵跟前经过,小耳朵没有任何特别的表示,好像老祁头领走的不是他的儿子。他们走了过去。

“这个老祁呀!”过了一会儿,有人叹息一声,没再说什么,可是,我们却觉得灵犀一点,什么话都说过了。说了很长的故事,从他前辈说起,他的剪纸被送往北京,小儿子在嘉祥澹台山被乱石崩死,差点要了老两口的命,大大小小的事,自然少不了那些来历不明的古玩。上年岁的人记得他的剪纸其实是跟他姥爷学的,他娘也甚是精通。本来他家收藏了成千上万幅剪纸样子,“破四旧”时交出去一些,因为小祁的死,剩下的也不甚珍惜,至今已所剩无几。

我们看到前街口李蝌蚪的娘蓦地扁了扁嘴。

“俺二闺女出门子,老祁给剪了这么大个团花哩!”她比画了一下,也就说了这一句。

逢年过节,老实街上哪家没请老祁头剪过窗花,剪过春字喜字福字呢?看来,这门剪纸手艺是传不下去了。嗯,那又怎样?

以后,老祁头每天都会带小耳朵的儿子去泉城广场修剪花草当耍。有去泉城广场散步的,一问才知道,那里有个花匠与他相识,家是南券门巷的。花匠还说将来打点打点,小耳朵的儿子或许能进公园混口饭吃。在泉城广场耍个一两个小时,老祁头也会跟着小耳朵的儿子一起,出奇的心平气静。

他们回到老实街,径直向王家大院走去,我们也不是不想把他们叫住,却似乎有些难以启齿。

“祁大爷!”前街口张瘸子的声音让我们一愣。

回头一看,张瘸子平地冒出来似的,趔趄着追过来,不由分说,捉住小耳朵的儿子的手就往他的家里拉。

“前几天下了场雨,花都长疯了。”张瘸子笑嘻嘻的,“我请周公子给修剪修剪。”

我们知道的,张瘸子爱养花,家里四处摆着花盆,两扇窗前不大的空地也都被他种上了花。他种的月季特别的好,有大朵的小朵的,有藤本的非藤本的,颜色更不用说,开起花来,满眼姹紫嫣红。一株杂交大朵黄和平,长了两米来高,根部手腕子粗,是他的最爱。这花奇香,隔道街都能闻得见,泉水都能被它染香喽。我们老实街各家所植的月季花,苗材大多取自张瘸子家。

我们竟眼睁睁看着小耳朵的儿子被张瘸子领到他家去了。啧!

依张瘸子的意思,不就是几枝花嘛,既然小耳朵的儿子爱剪,就剪去。耍嘛!也别说,这小子有那天分,剪得特别是那回事。老祁头也是的,没教会他剪纸,倒教出一个花匠来。

从这天开始,好多人都爱把小耳朵的儿子叫到家里,请他修剪那些花花草草。你说改日住上楼,能把这些月季海棠都带了去,还不都给砸墙底下了?请了小耳朵的儿子,也没忘老祁头。早早沏上一壶好茶,等他来喝呢。老祁头到了街上,我们都想跟他说说话,已经再也没有啥不好意思的了。还有人走到王家大院,带上红纸,请他剪福禄寿喜、长命百岁、坐莲娃娃。老祁头人好,来者不拒,手艺也好着呢。大伙看一会儿,就能看迷了,止不住叫起好来。将一个红簇簇大团花拿回家,还不忘告诉人,要请老祁头剪团花,可别忘了自带红纸。你晓得的。

这就引来了一家省报的记者。老祁头埋没已久,终在老实街即将消亡之日被外界发掘,不能不为之庆幸。老祁头向记者展示了他的收藏,说及小祁的死,老两口止不住老泪纵横。记者注意到一旁的小耳朵的儿子有异于常人,问是谁,众人替老齐头答道,是老祁头的孙子,在学剪纸。

采访很快登载出来,我们都看到了那张报纸,上面就有老祁头指导小耳朵的儿子剪纸的照片,“捏”得特别好,老少均专心致志,浑然忘我。

让我们倍感意外的,是小耳朵。也许是相对于小耳朵的儿子和老祁头的礼遇,小耳朵在我们老实街孤独起来。这并不是说我们冷落了他。恰恰相反,从来没有像现在一样,我们喜欢听他向我们播报水位。“二十八米一五……二十八米二三……”一度突破黄色警戒线四十五厘米,达到今年最高。可是,尽管我们行事周到,把他叫到家里喝一盅,将家里炸的丸子、茄盒,烙的韭菜饼,腌的小咸菜,交他捎回家吃,而不显得唐突。我们仍旧看得出来,他人在这儿,却魂飘天外,眼前的他不过是一具躯壳。我们与他近在咫尺,却如隔着万重叠嶂,也或套了一个金钟罩,刀枪不入。问他一声,水在响吗?他答一句,在响。说什么耳朵尖?若无“浮子式水位计测量”,他连泉城义务地下水位播报员也当不上。再问他还听到什么,那似乎就是笑话了。

后来是张家大院老桂的儿子让我们发现了小耳朵的忧愁。我们都没想到,桂小林也会把他请到家去。桂小林有军人素质,工作认真负责,已经升任了列车长,上下班一身列车长服装,齐齐整整,好像大法官,煞是精神。

他见小耳朵从张家大院门前经过,突然走出来,问了一句:“周兄,为何长叹呢?”

你瞧,小耳朵天天见,可我们何曾觉察到一个人的叹息?这桂小林,不愧是侦察兵出身。小耳朵被桂小林拉到家中去了。为防他不安心,桂小林的老婆专门拿了吃的站在院门口,候周国香放学回来。

一杯清酒解千愁。以往我们请小耳朵喝酒,都没想着把他灌醉,就知道我们做事向来囿于我们对老实忠厚之遗风的习与性成,不免有些瞻前顾后,才如此遮遮掩掩。桂小林可不管这套,竟与小耳朵同醉。他不去宽释小耳朵的忧叹,三杯酒下肚,竟先向小耳朵倒起苦水来,大讲自己跑车颠簸,工作辛劳,家都顾不上,引得小耳朵扑嗒嗒掉眼泪。这又让我们看出小耳朵的好。依着常人之见,小耳朵这日子过不下去。但凡有一星办法,能由着老婆去那种地方讨生活?还有那个儿子,以往求医问药,费过多少事?虽暂有老祁头帮着照顾,或可学得一技之长,到底不类常人家孩子。小耳朵照样乐呵。当然,在桂小林面前,即便醉着,小耳朵也可能不愿讲自家愁烦,他一次次把那串劳保厂仓库的钥匙拿在手中。桂小林起先没能领会他的意思,以为他要回家,就说:“再喝。”

两人喝得醉眼迷离。小耳朵在沙发上坐不住,就站起来,东倒西歪,手里的钥匙跟着哔啷作响。桂小林忽然就明白了,小耳朵是在迷醉地听那钥匙的响声。他不禁上前,抱住他,两个人就开始在屋子里转来转去。

“好听,好听哩……”桂小林说,“你还听到什么响?小耳朵,你听……有没有‘宝’响?”

时过多年,已不用为桂小林避讳,虽然这一切发生在醉酒中,我们也都曾鬼迷心窍,但我们仍为桂小林诱骗小耳朵在他家“听宝”感到羞耻。

桂小林究竟有无所得,我们当然不得而知,但我们知道他酒醒后两天没出门。

从这天起,我们看到小耳朵好像不大理人了,播报水位的时候像是敷衍,也不像过去那样爱站大街。

不久,小耳朵的儿子竟丢了。

老祁头来九号院叫小耳朵的儿子,小耳朵却以为他去了老祁头家。两人到街上一问,谁也没见。我们都跟着慌了,也忘了让小耳朵侧耳听听,忙着找,有向南去泉城广场的,有向北去泉城路的,有去西门外的,有去护城河的。我们最怕的是他在护城河边失足落水。

街上乱了套,老周却叉着两手,杵在苗家大院门口台阶上,一点不急,不像亲爷爷。

出去找的人陆续回来,一无所获。已经有人报案,大家在等警察到来。小耳朵急得抓耳挠腮,忽然,他定了定神,径直向着苗家大院走去。院门口的老周一愣,本想拦他的,没拦住,也就跟了进去。

当时,我们都意识到了不妙,就都站在了原地。

至于老周父子间发生了怎样的冲突,多为我们的妄揣臆说,既不详细,也不想公之于众。但确实的,老周对小耳朵早有不满,还不是因为老祁头跟小耳朵的儿子倒像亲的祖孙俩。小耳朵问老周把儿子藏在哪里,他反而装没事人,还责问他眼里只有老祁头,免费给外人“听宝”,却忘了自家老子。小耳朵也恼,不顾阻拦四处寻找,终于在老周那张老旧的榉木雕花架子床后面,找到了像是睡着了的儿子。当时两人都在火头上,说的话自然都不好听。老周还骂他打小听他讲老苗家南迁之前在院子里埋了带不走的财宝,就只顾自己挖出来受用。这话不说倒好,话一出口,小耳朵就怒目圆睁,哑着嗓瞪了他半晌,忽然从儿子手中夺了剪子,高高举过头顶。老周不知他要作甚,小耳朵却又把剪子放下来,拉着儿子往外走。老周其实是希望小耳朵留下的,如他能留下“听宝”,“天灵灵,地灵灵,太上老君祖师在上”——父子嘛,自然还是父子。

这些猜想没有真凭实据,但有一点可以肯定,小耳朵很快把儿子从苗家大院拉到街上。他委屈得满眼是泪,想哭却哭不出来,一停没停,就带儿子回了九号院自己家里。

小耳朵没长出三头六臂,他的老婆给人推拿,女儿上学,儿子跟老祁头学剪纸。这一天在涤心泉边播报完地下水位,忽动了雅兴,要看张瘸子家的月季花。

又一茬月季开得正好。他要摘一朵,张瘸子慷慨地说,别说一朵,摘一篮子都没关系!

张瘸子让他看中哪朵摘那朵,他捡了最大的一朵摘下来,就拿着这朵花走到街上,众目睽睽之下,还闻了几闻呢。看他的样子,就算他把喷香的黄月季花插头上,我们都不以为怪。

午后,从九号院小耳朵的家里传来一声尖厉的惨叫。那时候老实街很多人都在午睡,他女儿也已去上学。

接着,我们看到小耳朵捂着半颗脑袋,脸上鲜血淋淋地跑了出来。他倒很明白哪里有诊所,撒腿就往泉城路狂奔。随着他的奔跑,血珠子飞洒。

啪啦!一道白光闪过,是他的那串宝贝钥匙掉落在地。

据说他在午睡时把月季花放在了耳朵上。这就怪不着他的儿子了,一剪子剪下去,两刃相交,欻!耳朵就齐根没了。

儿子的“刀法”,已超经验丰富的老花匠。

小耳朵只剩下了一只耳朵。

一只耳朵能干什么呢?

我们心有不忍地认为,一只耳朵的人,基本上就是沉在无声世界里的聋子。因此,老实街上也就再没人以听闻之事问之。

几年后,我们早已安居在燕翅山下的友谊苑小区。一个租房客,就近去洗浴店做保健,回来说遇上一独耳奇人,却自言能听地下八百米。

其实,那就是小耳朵。他也学了推拿。两口子一起在那家洗浴店上班。

王方晨:山东金乡人,中国作家协会会员。著有长篇小说《老大》《公敌》《芬芳录》,中短篇小说集《王树的大叫》《祭奠清水》《北京鸡叫》等,共计七百余万字。作品入选多种选本及中国小说学会小说排行榜,有作品译介到海外。曾获《小说选刊》奖、《小说月报》百花奖、《中国作家》奖、齐鲁文学奖等。现居济南。