叶灵凤在创造社的美术编辑风格

——重考“比亚兹莱画风”

[香港]徐 霞

叶灵凤在创造社的美术编辑风格

——重考“比亚兹莱画风”

[香港]徐 霞

1920年代由郭沬若、田汉等人成立的创造社在中国现代文学史上留下了重要的印记。创造社在1925年招入的小伙计如叶灵凤、周全平等人,负责了中期创造社的实质编务。而此一时期由叶灵凤为创造社所做的一系列美术编务,形成了创造社为外界关注的“比亚兹莱画风”。鲁迅批评叶灵凤“生吞比亚兹莱”,而台湾学者刘纪蕙更从叶灵凤的“醇酒美人”插图与蒋光慈的革命文章对照,引申出创造社有“法西斯的冲动”。本文将细读叶灵凤为创造社刊物所绘的封面、插图、题图,研究这些作品究竟是不是/是怎样的“比亚兹莱画风”,从而解决鲁迅“生吞比亚兹莱”一说是否成立的问题。另一方面,本文也将从文化艺术层面解决中期创造社图文对立的矛盾所带来的“法西斯冲动”一说。最后,从作者研究层面,本文也将讨论叶灵凤被称为“中国比亚兹莱”一说是否成立。

创造社;叶灵凤;鲁迅;比亚兹莱

引言 叶灵凤与创造社

叶灵凤(1905—1975)出生于南京书香世家,原名叶韫璞,青少年时曾在镇江就读教会学校,1923年入读上海美术专科学校习画。叶灵凤初入文坛(1924年)时仍是上海美专的学生,因为投稿创造社与成仿吾相识。1925年,叶灵凤加入创造社,与周全平等编订《洪水》半月刊,帮助筹建创造社出版部。①“创造社”,1921年由郭沬若、田汉、郁达夫、张资平等留日学生在东京创立,其后回到上海和泰东图书局合作,成立出版部,出版文学刊物《创造季刊》《创造周报》等,刊出及发行的新文学史上的重要作品,如郭沬若的《女神》《棠棣之花》、郁达夫的《春风沉醉的晚上》等。创造社初期的作品与文学理念,被学者认为是“为艺术而艺术”。1924年,郭沬若思想转向马克思主义,而中期加入创造社的小伙计如周全平、潘汉年、叶灵凤等人,则因郭沬若、郁达夫等元老的南下广州,而在上海负责了创造社出版部的实务工作(如《创造月刊》《洪水》等的编务)。因着与创造社广州出版部的不同文学理念及内务纠纷,几位小伙计渐渐与创造社疏离。1927年,李初梨、冯乃超、朱镜我等从日本回国加入创造社,创办《文化批评》,倡导文学革命,走上左翼文学之路。1929年,创造社因宣扬激进思想,被国民党查封。

1924年,19岁的叶灵凤从镇江到上海读美术专科学校,寄居在民厚南里的叔父家中,而这一条弄堂,正是创造社《创造周报》的编辑部。叶灵凤因投稿《创造周报》,受编辑成仿吾之邀去编辑部谈话,从此这个文艺小青年和创造社成员日渐熟络,下课后经常跑去那里玩或者吃面。在出版部,叶灵凤认识了郭沬若、周全平、倪贻德,更经常造访在同一条弄堂居住的郁达夫与张闻天。叶灵凤经常跟着郁达夫上馆子喝酒吃菜,而两位长辈也送了一些西方文学艺术书籍给他。在这些文学前辈的熏陶下,叶灵凤渐渐喜欢上了王尔德、比亚兹莱等西方艺术家。在美术学校学画的叶灵凤把自己平时的一些画作给了郭沬若,而郭沬若则把叶灵凤的作品介绍给《洪水》的编辑周全平。到了1925年,叶灵凤自然而然成为《洪水》的美术编辑。②参考李广宇:《叶灵凤传》,石家庄:河北教育出版社,2003年版。

1925年,20岁的叶灵凤白天在学校作画,看书写文章;晚上,为了工作方便,就搬到《洪水》出版部,也就是周全平居住的亭子间居住。每天晚上,叶灵凤与周全平对坐灯下,一起校阅《洪水》校样,拆阅各地寄来响应创造社出版部招股的函件。

叶灵凤形容那时候的自己:“是个纯粹的‘文艺青年’,仿佛世上除了文艺,以及想找一个可以寄托自己感情的‘文艺女神’外,便对其他任何都不关心了。”①叶灵凤:《记〈洪水〉和出版部的诞生》,《读书随笔/三集》,北京:三联书店,1988年版,第25页。文艺青年叶灵凤在创造社尽情地抒展他的青春,追求他的缪斯女神。

叶灵凤在1920年代的上海有 “中国比亚兹莱”的称号,这也是他的比亚兹莱狂热期。②1926年10月,创造社的小伙计自立门户,出版文学半月刊《幻洲》。主编叶灵凤在创刊号编辑后记中说过:“有许多人说我的画像‘比亚斯莱’,这是无庸隐讳之事,我确是受了他的影响,不过还保持着我自己固有的风格。”叶灵凤大方承认自己受比亚兹莱画风的影响,他在后来更向读者透露自己有个“中国比亚斯莱”的称号:“而我这个‘中国比亚斯莱’,也就在这时候应运而生了。我当时给《洪水半月刊》和《创造月刊》所画的封面和版头装饰画,便全部是比亚斯莱风的。”1920年代初,创造社的田汉、郁达夫等人纷纷在著述或翻译作品中向中国读者引介英国插画家比亚兹莱(Aubrey Beardsley)的作品,叶灵凤这样描写当时的情形:“中国最早介绍比亚斯莱作品的人,该是田汉先生。他编辑《南国周刊》时,版头和里面的插画,用的都是比亚斯莱的作品,而且他采用的译名很富于诗意,译成《琶亚词侣》。后来他又翻译了王尔德的《莎乐美》,里面采用了比亚斯莱的那一辑著名的插画,连封面画和目录的饰画都是根据原书的。同时郁达夫先生也在周报上写了一篇《黄面志及其作家》,介绍了比亚斯莱的画和道生等人的诗文,于是比亚斯莱的名字和作品,在当时中国文坛上就渐渐的为人熟知和爱好。”③叶灵凤:《比亚斯莱的画》收于《霜红室随笔》,《读书随笔/二集》,北京:三联书店,1988年版,第295—297页。

1920年代,由于众多文人(如梁实秋、郭沬若、凌叔华、张竞生、周作人、鲁迅、邵洵美等人)对比亚兹莱作品的引用、推介、重新编辑出版,这位英国插画家在中国文化圈迅速走红。其中一位重要的推手要算叶灵凤,因为他在1925年至1928年任刊物编辑时,绘制了大量被称为比亚兹莱风格的插图作品。④比亚兹莱(Aubrey Beardsley,1872—1898),英国唯美派插画家,曾任著名刊物《黄面志》美术编辑。

历来论者谈及叶灵凤,总会把他的画作直接比附比亚兹莱风格,一方面固然由于鲁迅曾批评叶灵凤“生吞比亚兹莱”而使叶灵凤的“污名”留于青史。⑤1928年7月4日,鲁迅在《奔流》编后校记中讥讽叶灵凤的画是“生吞‘琵亚诗侣’,活剥‘蕗谷虹儿’”。鲁迅:《〈奔流〉编后校记·二》,《鲁迅全集》第七卷,北京:人民文学出版社,2005年版,第169页。有关叶灵凤如何受到蕗谷虹儿的影响,本文因为焦点不同,故不展开论述。据李广宇《叶灵凤传》所述,叶灵凤在1926年夏天,见到从东京返回上海的郑伯奇,郑带叶逛内山书店,为叶买了两册日本画家蕗谷虹儿的画集。可否由此则资料推论,叶灵凤在1926年夏天前的作品,还未受蕗谷虹儿影响,故本文的论述不兼及蕗谷虹儿也合情理。另一方面,也是由于叶灵凤本人在读书随笔中多次介绍比亚兹莱及表达对他的喜爱。甚至在最新出版的《香港方物志》(叶灵凤香港史系列,2011年7月),其女儿叶中敏所撰的《叶灵凤生平简介》,在短小的篇幅中,还特别写了这样一段文字:

叶灵凤酷爱版画和设计艺术。三十年代上海良友出版社曾出版四册专书介绍西方版画艺术,其中英国版画家比亚兹莱一册由叶灵凤选编及作序。其余三册编撰者有鲁迅、柔石等。⑥叶灵凤:《香港方物志》,香港:中华书局(香港)有限公司,2011年,初版,第x页。

查笔者所能掌握的资料,1933年上海良友出版社的确出过四册专书介绍西方版画艺术,而此书的原版是由叶灵凤提供,但版画家是同一个人,即比利时的麦绥莱勒(Frans Masereel)。四册版画由四位作家负责作序:分别是鲁迅序《一个人的受难》、叶灵凤序《光明的追求》、郁达夫序《我的忏悔》、赵家璧序《没有字的故事》。据目前公开的资料看,叶灵凤并没有为比亚兹莱选编过画册,而叶灵凤本人也深以此为憾,未知叶中敏是否真的藏有此画册,抑或记忆错误。但无论是美丽的误会还是真有其书,其中所显现的是叶灵凤和比亚兹莱的名字是深深连在一起的,连其家人也要重点提及。

本文拟向“中国比亚兹莱”这个文化界与学术界习以为常的名号提出质疑,其实也在响应叶灵凤于1926年《幻洲》创刊号编者后记中的那句话——“不过还保持着我自己固有的风格”。叶灵凤的美术风格是否真的等同比亚兹莱?叶灵凤口中自己“固有的风格”又是什么?叶灵凤作为《洪水》《创造月刊》最主要的美术编辑,主导了早期创造社的美学风格,而他创造出的视觉形象究竟与比亚兹莱关系何在?引申出去要思考的是,1920年代中期,由所谓“中国比亚兹莱”叶灵凤所开创的文学视觉形象究竟是怎样的?背后又反映了什么现象与问题?

叶灵凤1925年加入创造社,自1925年9月1日,《洪水》半月刊创刊号叶灵凤署名LF的封面出现后,LF设计的封面、题目、插图就不停出现在《洪水》与《创造》这两本刊物上,到1927年初叶灵凤本人淡出创造社,LF署名的画作也逐渐从创造社出版物消失。

《洪水》半月刊 1925年9月1日 ~1927年12月15日1926年12月1日另出版《洪水周年增刊》 共36期《创造》月刊 1926年3月16日~1929年1月10日 共18期

叶灵凤1925年至 1927年为《洪水》及《创造》作美术装帧时,刚满二十岁,还没从美专毕业,不过据说他经常缺课,只呆在编辑部自己画,自己写,所以可以说他并没有受过正式美术编辑专业训练。另一方面,在绘画技术上,叶灵凤还是一个初出茅庐的年轻人,创作的起步从模仿开始,于是模仿自己喜爱的英国画家比亚兹莱也顺理成章。

一、叶灵凤绘《洪水》及《创造月刊》封面

封面设计是属于工艺美术范畴的,它有着保护和宣传书籍的作用。《洪水》封面是饰以撒旦头像与火炬的盾牌状物件,下方饰以抽象的跪拜人形,盾牌上方是歪斜的建筑物(被洪水倾覆的城市高楼),以大量横线承托(可看作是洪水),下方则以上扬向中的线条尖锐插入原本平衡的构图中,造成刺激感,呼应画作上方飘扬的火炬,整个画面予人诡异的战斗姿态,而下方膜拜的人形则呼应了对战胜洪水力量的崇拜。叶灵凤对于《洪水》的创刊理念是掌握透彻的,也尝试透过图像表现出来,全图以盾形作标志,而此形状在西方通常作为部族徽章,代表其精神理念,也是宣战时的旗帜徽号。另一方面,叶灵凤透过平行线条被锐角穿插,透露穿透前方的力量。而在洪水中倾覆的城市高楼,暗示了对毁坏资本主义的期望。叶灵凤把俯览这一切的人像设计成伸出双臂的尖脸神秘邪恶形象(基督教文明中撒旦是黑发、蝙蝠翼、爪子、犄角和尾巴的动物形象,叶灵凤的绘图参考了此一撒旦形象),说明了《洪水》对当时社会的姿态,将是恶的而不是善的。

《洪水》的命名来自周全平。1924年底,成仿吾和周全平、倪贻德等人决定继《创造周报》后出版一本新的刊物,当时周全平正在一所教会的编辑所里校对《圣经》的洪水一章,周全平面对当时的文坛时局,“渴慕着那能毁坏一切的洪水”。①李广宇:《叶灵凤传》,第12页。《洪水》的创立似乎是期望基督宗教的末世,而刊物中的作品似乎都要摆出这种破坏者(颓废)的姿态来迎接末世。在时间观念上,《洪水》同人的理念似与五四时期进步时间观不同,周全平等人对光明未来持否定态度,而期望一次末世的灭绝,然后再生。这似乎又暗合了创造社元老郭沬若的“凤凰涅槃”说。

编者周全平在《洪水》周刊(1924年8月20日)的创刊号发刊词《撒旦的工程》中说:“破坏比创造更为紧要。不先破坏,创造的工程是无效的;真正的破坏,一切固有势力的破坏,一切丑恶的创造的破坏,恰是美善的创造的第一步工程。”他在文中写道,“真正的破坏是撒旦的天职”,而“真的破坏便是创造”。作为《洪水》发刊词,“洪水”两字带来的破坏性不言而喻,在西方基督教文明中,上帝用洪水淹没了罪恶的世间。而创造社则希望以“洪水”(文艺刊物的力量)来破坏当时虚伪丑恶的社会,借此创造美好新世界。创造社把施洪水者上帝解读为撒旦,更以施大破坏的撒旦自居。

西方“世纪末”的概念来自基督教与犹太教的“终结”传说,这是一种和进步直线时间观相反的观念,它相信人类终极会走向历史的尽头而接受最后的审判,好人进天堂,坏人入地狱,而最后审判降临的迹象就是颓废。所以又有人将之视为撒旦魔力的表现,因此,颓废之反进步,恰是从同一时间前进的轨辙上看到世界终结的来临。①李欧梵:《漫谈中国现代文学中的“颓废”》,见《现代性的追求》,台北:麦田出版股份有限公司,1996年版,第199页。

《洪水》封面上邪恶的头像或许就是叶灵凤心目中的施大破坏者撒旦。创造社对西方基督教文明有意地挪用,但改变了传统观念,转而赞美撒旦的破坏力量,一方面显现出中国没有西方基督教文明的道德包袱(把自己的文学创作比作“撒旦的工程”),可以肆意解读西方文明的重要观念,另一方面,创造社发表这种痛快彻底的宣言,与其后转向革命的路数是一致的,虽然一开始是以末世的颓废姿态出现(从《洪水》的封面及其创刊宣言可见)。

《创造月刊》的封面相对比较柔和,作品中央以线条勾勒出一女子站立举手的姿态,周围则是美丽的树枝、花草、葡萄与光芒万丈的太阳(葡萄在西方文明中代表了财富与快乐,表达对新生活的希望),画作散发着对自然膜拜的美好气息。这或许就是对“创造”后的世界的美妙想象。编者郁达夫在卷首语中说:“我们所持的,是忠实的真率的态度。”与《洪水》的周全平相比,《创造》面对社会的态度较为平和,郁达夫在同一段写道:“我们的志不在大,消极的想以我们的无力的同情,来安慰那些正值惨败的人生的战士,积极的就想以我们的微弱的呼声,来促进改革这不合理的目下的社会的组成。”在这里,似乎《创造》的姿态是理性与积极的,而叶灵凤的封面也呼应了这种态度。

比较两个封面,《洪水》是锐利而邪恶的(与比亚兹莱风格类似),《创造》是柔和而美好的(无关比亚兹莱风格)。而这种两分的风格,是否在两本杂志的插图与题图上仍有如此清晰的分野呢?而这两本杂志的文章又是否如封面宣示般不同呢?

二、叶灵凤绘《洪水半月刊》与《创造月刊》之插图

插图作为造型艺术,能够解释文字和补充文字之不足,增加阅读的兴趣和帮助理解书籍的内容。《洪水》所录插图共有十幅,《创造》所录插图一幅。插图的多寡和叶灵凤与创造社的分合有关。在刊物的目录中,插图是作为一个独立的项目出现的,并没有列明依附于哪一篇文章,目录中也清楚标明了插图名称与画家名字。从这一细节,我们可见叶灵凤放大了插图的独立性。对于其本来依附的文字作品,叶灵凤的插图是否有做到解释文字和补充文字的不足呢?从下文的表格中可见,11幅插图中,和文章完全无关的有8幅。图文有关的3幅插图中,两幅是叶灵凤自己文章的插图,另一幅则是蒋光慈的文章。但有关插图并不是对文章的解释或补充,而是引领读者作联想,图像和文章的关系并不紧密,其关联也可以说是笔者的臆测。

插图资料插图1 2 3 4 5《夜祷》:为法《真的艺术家》之插图,嵌在文章中间。文章讲述艺术家要做良心的战士。插图为一掩面华服者。图文无关/比亚兹莱风格,载《洪水》V 1.2《旧梦》:为法《鸮鸟与鸣蝉》之插图,嵌在文章中间。文章讲猫头鹰与夏蝉的争辩,希望在黑暗中罪恶暴露。插图为烛光下中国女子阅信。图文无关/中国风格,载《洪水》V 1.3《苦闷的追寻》:《为法覆谷凤田信》之插图,嵌在文章中间。文章响应读者来信,认同读者提出出版界黑暗,批评文学研究会的诗与译文没水平。插图为一忧郁的华服女子。图文无关/比亚兹莱风格,载《洪水》V 1.4《希求与崇拜》:郭沬若《共产与共管》之插图,嵌在文章中。文章澄清共产并非共管,因为现时中国已是由既成的经济的国际共管;提出对抗方法是实行国家资本主义,以国家为单位提高产业,扺抗外国侵略。插图是一健美裸者拥着一孔雀华服巨人。图文无关/比亚兹莱风格,载《洪水》V 1.5《啊,这双鱼!》:滕小燕《饮器》之插图,在诗作后,注明是转载周全平《梦里的微笑》一书插图,周书插图亦由叶灵凤所绘。诗讲述男子割了死美人的头作饮器,幻觉认识了莎乐美。插图是流泪女子与双鱼。图文无关/中国风格,载《洪水》V 1.6

插图资料插图6 7 8 9 1 0《可诅咒的一幕》:为法《林中的序》之插图,在文章后。文章评论作品《林中》,讲述其与《茵梦湖》的关系,讲到爱的追寻与现实。插图为湖边一女子正安慰哭泣的女子,为转载周全平《梦里的微笑》插图。图文无关/比亚兹莱风格,载《洪水》V 1.7《凄然望着溪中》:为曹钧石《烟雨楼头》插图,在诗后。诗人以牢狱中人,回忆往昔烟雨楼台的浪漫生活。插图为一长发女子在竹林前的背影,为转载周全平《梦里的微笑》插图。图文无关/中国风格,载《洪水》V 1.7《禅味》:叶灵凤《昙花庵的春风》之插图,在文章后。文章讲述一个春心萌动的女尼窥见房客做爱被惊吓至死的故事。插图为一拿着念珠的女尼在青烟中坐禅。图文相关/中国风格,载《洪水》V 1.8《十字架与信件》(笔者命名):钱杏邨《在机器房里》之插图,位于文章后。文章讲述印刷厂工人被资本家剥削,工作的辛劳。插图是十字架与信封,仿佛传递着宗教上的安慰与关怀。图文无关/抽象装饰风格,载《洪水周年增刊》。《官老爷肖像》(笔者命名):叶灵凤《狱中五日记》之插图,并非在文章后,而是文章背页独立一版,而且插图的方向印的时候弄倒了。文章是叶灵凤记述创造社小伙计因受赤党嫌疑,被捕五天的经历。图像是类似包公的官老爷肖像。图像可引申为狱中审理小伙计案件的官员,叶灵凤以古装的形象呈现中国风格,载《洪水周年增刊》。

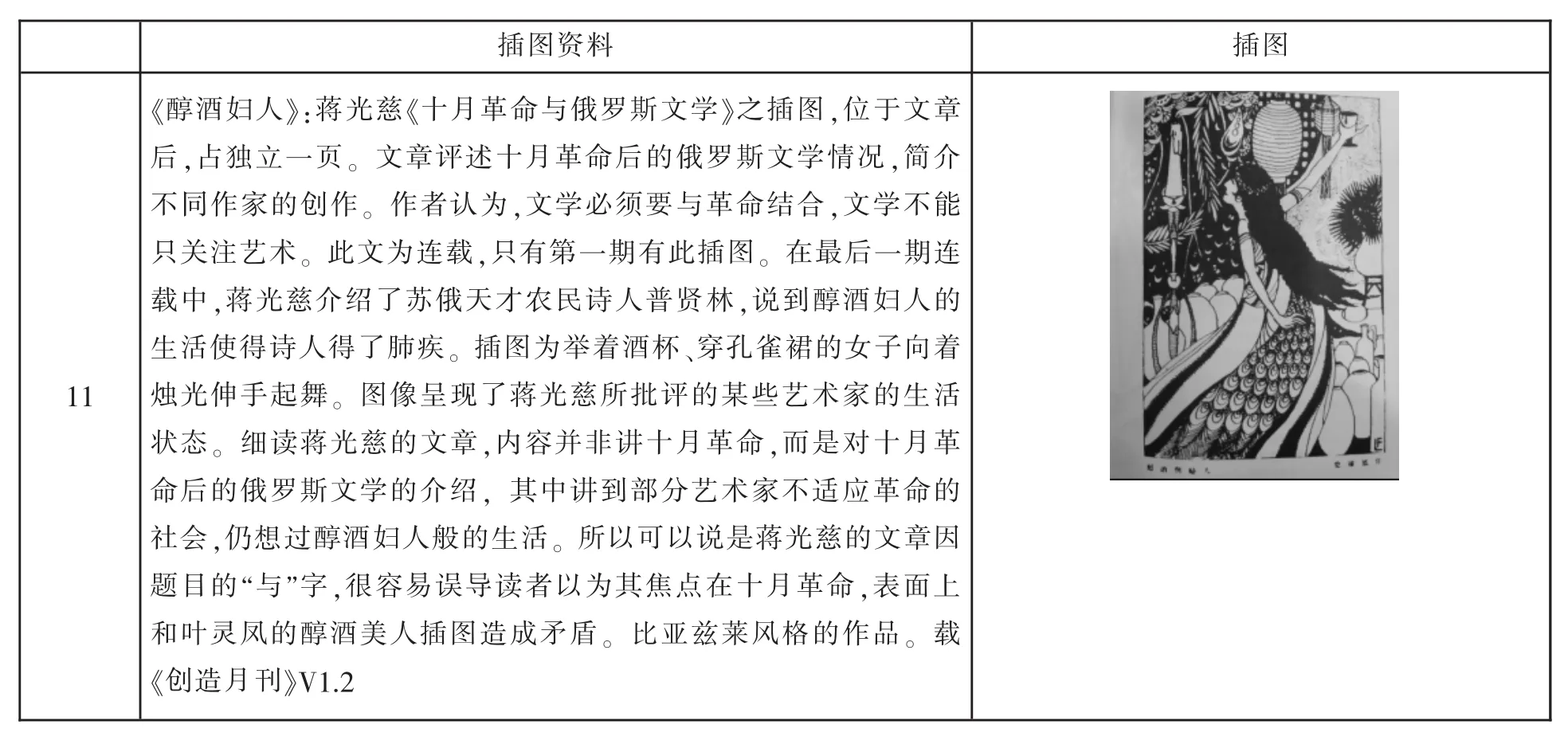

插图资料 插图1 1《醇酒妇人》:蒋光慈《十月革命与俄罗斯文学》之插图,位于文章后,占独立一页。文章评述十月革命后的俄罗斯文学情况,简介不同作家的创作。作者认为,文学必须要与革命结合,文学不能只关注艺术。此文为连载,只有第一期有此插图。在最后一期连载中,蒋光慈介绍了苏俄天才农民诗人普贤林,说到醇酒妇人的生活使得诗人得了肺疾。插图为举着酒杯、穿孔雀裙的女子向着烛光伸手起舞。图像呈现了蒋光慈所批评的某些艺术家的生活状态。细读蒋光慈的文章,内容并非讲十月革命,而是对十月革命后的俄罗斯文学的介绍,其中讲到部分艺术家不适应革命的社会,仍想过醇酒妇人般的生活。所以可以说是蒋光慈的文章因题目的“与”字,很容易误导读者以为其焦点在十月革命,表面上和叶灵凤的醇酒美人插图造成矛盾。比亚兹莱风格的作品。载《创造月刊》V 1.2

从上表的分析可见,叶灵凤其实是有意让读者把插图作为独立的作品、画作欣赏。这些画作在严格意义上来说也就不是插图,而是艺术画作了。那我们来看看这些作品的画风,其中《夜祷》《苦闷的追寻》有比亚兹莱式古怪神秘的风格,但由于欠缺语境,而让读者有些摸不着头脑。《希求与崇拜》的构图虽然在人物尺寸比例上制造了悬殊怪异感,孔雀裙也是模仿比亚兹莱,但裸身男子的一身肌肉与其有力的姿态是比亚兹莱作品中不曾有的,比亚兹莱作品中的男子通常都是瘦弱古怪的,不会有这样强有力的姿态。而《醇酒妇人》也模仿了比亚兹莱的孔雀裙,但比亚兹莱作品不会有如此美好赞美的姿态,《醇酒妇人》的构图其实与《创造月刊》封面向天祈祷的少女姿态相若。两幅作品丝毫没有比亚兹莱作品中的怪异和邪恶的讯息。

台湾的刘纪蕙发表过《开刀、刺戟与烟囱扫除──二○年代的前卫精神》,讨论《创造月刊》上叶灵凤的《醇酒美人》插图配蒋光慈的《十月革命与俄罗斯文学》的现象。①刘纪蕙:《心的变异——现代性的精神形式》,台北:麦田出版,2004年版。刘纪蕙这篇文章过于强调比亚兹莱画风渊源的政治意义,忽略了文化在传播中的变异,也欠缺对史料细致的爬梳。刘纪蕙在缺少对叶灵凤画风仔细考察的情况下,直接把叶灵凤等同比亚兹莱,最后得出创造社有“法西斯冲动”的结论,实在过于粗疏。笔者在文中仔细分析叶灵凤画风,并分析画像出现的语境,发现所谓叶灵凤的“比亚兹莱画风”是要加引号的。故刘纪蕙因推理中论据的不严密,而导致论点不成立。②刘纪蕙的文章中这样写道:“这些相互矛盾的视觉图像却替我们揭露了中国现代化进程中共通的修辞:从象征唯美背后精准区分我他与掌控全局与细节的法西斯的冲动,到未来主义背后的国家形式‘革命换血’的激进论述,到普罗劳农底层流动的是对于流血革命与组织国家形式的渴求。”创造社于1925-1927年间出版的刊物《洪水》与《创造月刊》出现了让人关注的现象,刊物内插图与文章时有不协调的地方。刘纪蕙就举例蒋光慈的《十月革命与俄罗斯文学》后却刊登了叶灵凤《醇酒妇人》的插图,就此文字与视象间的矛盾现象,刘纪蕙提出了三个问题,笔者作答如下:1)为甚么创造社在风格转变而取政治革命的时刻,郭沬若仍旧偏好叶灵凤的图像风格?笔者答:郭沬若并没有“仍旧偏好叶灵凤的图像风格”,而是他忙于革命,根本无暇理会叶灵凤的编务工作。到了王独清处理编务时,叶灵凤的图像逐渐为普罗革命艺术图像取代。2)被认为属于右翼中产阶级颓废唯美的比亚兹莱风格,此刻为何会出现在明显左倾的创造社刊物之中?笔者答:这是时差的问题,只要仔细考察1925年至1928年创造社的改向,就会发现早期创造社主张为艺术而艺术的唯美观点,和叶灵凤的画风契合。后来创造社的主事人转向左倾,而美术编辑在艺术上未能跟上,故在已左倾的刊物上仍饰以唯美插图。而这个做法未被及时阻止或醒察,是因为主事人与处理编务的小伙计分隔异地,没有及时监管及处理。3)颓废与革命之间的关联到底何在?笔者答:用卡林内斯库在《现代性的五张脸》里的颓废理论来说,颓废即对现实的不满,引申而言,颓废即进步。革命是对现实不满采取的激进手段。笔者认为,颓废与革命都是对现实不满的响应,前者从个人层面出发,偏向对艺术与道德的破坏;后者从集体层面出发,偏向阶级与暴力行动。创造社1920年代中期在美学上由右转左,叶灵凤的唯美插图与革命文章的短时间并列,可看作是转型期不同步伐造成的错位。从另一个角度看,叶灵凤在创造社的画作与比亚兹莱锐利的笔触、颓废的内容仍相差甚远。“中国比亚兹莱”颇有误导性,由对叶灵凤创造社时期画风的考证,可以说,叶灵凤和比亚兹莱画风不能直接画上等号。叶灵凤在创造社呈现的画作是抒情装饰意味浓厚的唯美柔弱之作。故刘纪蕙把叶灵凤画风等同比亚兹莱画风已有问题,在这一前提下,进而推演出创造社此时期画风与文字交迭呈现的法西斯冲动也值得怀疑,起码在画风的呈现上并不成立。从这个研究个案,我们可见叶灵凤的“中国比亚兹莱”名号是如何误导了研究者与大众。

叶灵凤这一时期的画作,虽然用黑白线条色块构图,但大部分线条都较柔弱,如《旧梦》《禅味》《双鱼》《官老爷肖像》是用了中国色彩的内容,人物形象也婉约,画面传达的讯息直接易明,没有一丝古怪邪恶之感,画作中找不到讽刺或批判。叶灵凤的《十字架与信封》是西方题材的作品,但作品中发光的十字架倒传达了宗教的救赎意味,和比亚兹莱作品对基督教在道德上的挑衅完全不同。

叶灵凤所谓的插图,其实是独立画作,看这11幅作品,我们对叶灵凤的“比亚兹莱画风”是要提出质疑的。虽然叶灵凤一小部分的画作比较接近比亚兹莱式的颓废,在绘画风格上有强烈的黑白色块对比,但整体而言,叶灵凤作品的线条不及比亚兹莱坚实锋利。这其实牵涉一个非常重要的作画方法问题。根据英国比亚兹莱研究者卡洛威(Stephen Calloway)在《比亚兹莱的创作方法》一文中透露,比亚兹莱作画是以铅笔为初稿,再用钢笔完稿。黑色墨水的金笔笔头坚硬,使画作呈现一股如刀刻般的利落锋芒与整齐之感。①Stephen Calloway, Aubrey Beardsley, New York: Harry N.Abrams, Inc.1998.p.220.而1920年代在上海的叶灵凤,细读他的插图、题图作品,笔锋柔弱,有时线条粗细不一。黄俊东在《悼叶灵凤先生》的文章中透露了一项前人从没留意的资料:“其实他[笔者按:叶灵凤]是用毛笔来画,有时已经表现了另一种版画的味道。”②黄俊东:《悼叶灵凤先生》,载《大拇指》第8期,1975年12月12日。中国传统的毛笔,笔头是软的,也不像西方水彩笔的平刷板子,而是把一根根的毛,环一个圆心排列成圈,前端会有一个尖的“锋”,“锋”和纸面的接触千变万化,要做到笔下所有线条齐整一致颇为困难。以毛笔来表现比亚兹莱作品如刀刻般的硬朗线条当然会走样,但正如黄俊东所言,叶灵凤画作另有一种味道。如表现传统中国风格的作品或装饰画明显自然流畅,但模仿比亚兹莱的作品就觉得线条与内容不甚配合,没有了冷峻利落,只剩下古怪走样的感觉。

叶灵凤的大部分作品,其实徒具比亚兹莱的黑白线条画外形,作品的内涵其实早已置换成对华美的礼赞,对浪漫唯美的追求。比亚兹莱作品中对维多利亚时代中产阶级的伪善、庸俗等的嘲讽,在叶灵凤这批作品中不见踪影。上举叶灵凤的11幅插图作品,在内容和风格上都较为芜杂,除了对比亚兹莱摩登式的模仿外,也有自己对中国绘画题材的探索,就艺术表现上来看,还是尝试阶段,成熟作品不多,但作者对绘画创作的热情与认真则尽现纸上。

三、叶灵凤绘《洪水半月刊》及《创造月刊》题图

题图是配合文章标题设计的图像,这些图像可以不按标题内容创作,装饰性比较强,也可以沿用在不同的标题上。叶灵凤为《创造月刊》设计的装帧是少用插图,多用题图,这些题图往往是一图多文使用,有些重复使用了7次,有些则按画像的形状配合文章的篇幅决定如何使用。如这幅《青烟美人》的题图,因为狭长的构图刚好和诗行配合,就重复使用了5次。题图强调装饰性,故不讲究和文章内容的关系。

分析叶灵凤的题图,基本上可分为四个类型。一为较接近比亚兹莱风格(内容与构图模仿比氏作品,线条较硬朗、内容神秘怪异),如《怪鸟》与《大眼胚胎》,作品使用了抽象古怪的图样,画面于唯美之余,予人怪异之感。另一类作品是浪漫抽象装饰风格(以植物纹样作装饰,线条柔软,画面形象温婉),如《大叶植物》《玫瑰花》《湖上月光》《抽象格子》《闪电密云》等,这些作品在叶灵凤离开创造社后,仍被郁达夫、成仿吾、王独清选用,与作品的纯装饰性有关。第三类作品是中国风格的创造(内容参考中国古典形象,构图参考中国传统的圆形或半圆形设计),如《中式复古人像》《圆月美人》等,叶灵凤在构图上仿中式扇面设计,甚至在人物形象上参考汉画像的古人。第四类作品是为文章内容特制的题图,往往只用一次,如《雅典巴特农神庙》《街灯》《瓶与花》《金字塔与狮身人面像》等。这些作品因要配合文章,故在风格上以抒情呈现内容为主,没有丝毫风格化的处理。以上对图像风格的分类同样适用于叶灵凤的插图作品。叶灵凤总共11幅插图作品中,有5幅在内容与构图上是直接模仿比亚兹莱作品的;有5幅是中国传统风格作品,如尼姑、竹林、双鱼、青天老爷等内容;另外有一幅是装饰性的,曾以题图的形式出现过。

叶灵凤在《洪水》半月刊及《创造》月刊共创作了41款题图,某些曾多次使用,题图总数共96幅,以下的两个表格,表一是简介题图风格及统计数据,表二是题图详细资料:

(表一)

作品类型 所占题图总数比例 题图示例3.中国风格 2 2.9%4.配合文章特制 6.2%中式复古人像金字塔与狮身人面像

表二:叶灵凤于《洪水》半月刊及《创造》月刊之题图统计总表(题图名称乃笔者为方便论述,自行命名。而题图名称后边出现的数目字为在刊物中使用的次数,如无数字则为1次)

(表二) (一)比亚兹莱风格 (二)浪漫抽象装饰风格 (三)中国风格 (四)配合文章内容特制23. 抽象蝌蚪人形24. 帽子少女25. 飞花题图类别数目及比例 3/41(7.3%) 25/41(60.9%) 8/41(19.5%) 5/41(12.1%)题图总数及比例 14/96(14.5%) 54/96(56.2%) 22/96(22.9%) 6/96(6.2%)

从以上叶灵凤大量创作的题图可见,比亚兹莱风格的作品只占14.5%,叶灵凤的题图风格其实是较为接近浪漫抽象装饰风格的 (占56.2%),当然这和题图本身装饰性主导的特性有关,从中我们可见到叶灵凤偏向浪漫唯美的一面。另一方面,通常题图的创作是不会署名的,但叶灵凤每幅题图都郑重地署上LF的签名,可见画家对自身作品的重视,甚至可以引申出自恋的问题。而这个艺术家的自恋形象,在叶灵凤同期的文学创作中可以得到很多证明。

图像不是文字的附庸,叶灵凤以一图配多文、图不对文的形式呈现自己的理念。在绘画形式上,他采用了与比亚兹莱不同的线条、不同的内容、不同的氛围为创作手段,以中国传统的毛笔进行自己的创作实验。当时才二十出头的叶灵凤是美术专科学校的学生,对西方艺术有一股学习的热情与冲动,但毕竟才华不及模仿对象比亚兹莱。

叶灵凤的画作没有比亚兹莱出色,这些模仿与创作,有些是能力不及,有些是刻意另辟蹊径,对普通中国读者是新鲜的视觉经验,但熟悉比亚兹莱作品的鲁迅则认为叶灵凤模仿/抄袭得很坏,故嘲讽其为“生吞比亚兹莱”。从上文对叶灵凤为创造社刊物的美编装帧作品可见,说叶灵凤的作品完全代表比亚兹莱风格是粗疏的论断,只要细读其作品与美编手法,就会发现图像与文字的角力,中国艺术向西方艺术形式的模仿与另辟蹊径。而比亚兹莱画作常有与当时英国世纪末文学相呼应的地方,虽然其绘画不太忠于文字,但基本上他还是在画作中呈现了与文字相关的内容,只在细节方面有叛逆,以凸显画作的独立性,表达对虚伪时代的批判。比亚兹莱的插图,与之相配的文字是欧洲的神话传说、希腊喜剧、对圣经的故事新编,文字赋予图像很大的想象创作空间,而文字的内容很多时候对当时社会来说也是离经叛道的。故比亚兹莱画作的内容把文字内容中“不道德”的元素推演至更高层次,背后有其独特的文化背景。

叶灵凤模仿比亚兹莱画风的作品及另外三类自创风格的画作,在中期创造社刊物中留下了特殊的印记。叶灵凤的模仿之作并没有完全承袭比亚兹莱作品中的颓废感,因着能力与创作意向及发图背景的原因,叶灵凤的画作试图走出比亚兹莱,试图画出“中国的”比亚兹莱画风,可是多年来人们的阅读却没有走出比亚兹莱的身影。

小结

本文集中考察了叶灵凤1924至1927年间在比亚兹莱狂热期为创造社刊物创作的美术作品,从一系列的原始材料揭示了叶灵凤的“中国比亚兹莱”名号下的复杂性。除了徒具其表的比亚兹莱风格作品,叶灵凤还有一系列的中国风格画作,如汉画像般的复古人像、中式城楼、圆月美人,内容多为轻柔、装饰意味的作品。当这些作品偶尔和比亚兹莱式的怪鸟、大眼胚胎放在一起时,中西并陈,滋味古怪,作品未能好好演化,颇见生硬,可见这阶段叶灵凤的画风还在摸索探寻之中。其所呈现的文化意义,可说是正好显现了1920年代中国西化与传统间的混乱情况,文化上未融合深化,也显现了中期创造社转型之际的思潮杂糅情况。

叶灵凤对比亚兹莱的模仿之所以不够锐利,是由于没有深入领会当时中国社会的文化问题。比亚兹莱以锋利的线条,利落地把维多利亚时代上流社会的虚伪败德呈现纸上。而叶灵凤只是把比亚兹莱作品中如孔雀裙、胚胎、穿着华服的女子这些元素再现,没有了比亚兹莱钢笔的坚实的线条,换上了毛笔的轻柔线条;没有了英国世纪末的文化背景,只有对唯美的膜拜。叶灵凤的模仿之作只能说是一份“空洞的美丽”,读者在视觉上受到了异域的刺激后,欠缺能让其反省及回味的文化背景。可以说,叶灵凤为创造社带来的“比亚兹莱”形象,是一个徒有其表的“比亚兹莱”。而鲁迅对叶灵凤“生吞比亚兹莱”的评语,历来研究者都未能认真研究论述,本文因此通过对叶灵凤在创造社刊物上发表的封面、插图、题图这一系列美术作品,分析其美学结构与呈现内容,证明了鲁迅的批评是正确的。

左图为比亚兹莱著名的《莎乐美》插图《孔雀裙》,右图为叶灵凤的《醇酒与美人》。两者的线条与构图都可见比亚兹莱远为利落简练。

虽然鲁迅运用“生吞”两字是略为刻薄,没有考虑到叶灵凤当时只是初出茅庐的美术学生,而1920年代上海的客观环境和30多年前的英国资本主义社会还是有一段差距。穷苦的文艺小青年叶灵凤,在比亚兹莱的光环吸引下,为创造社刊物的美术形象打造了华丽的外表、壮观的主题,但细考之下,其图像对时代的反抗又显得那样模棱两可,暧味不明。换句话说,1920年代上海的声光化电实在有太多吸引人之处,于是在反抗的外表下,“中国的比亚兹莱”无暇再往更深处走去。

【责任编辑 孙彩霞】

徐霞,香港中文大学中国语言及文学系讲师,主要研究方向为中国现代文学、中国现代艺术与电影、香港文学。