清代新疆第一重镇:伊犁惠远古城探考记

文 图 /康萍 赵铁生

清代新疆第一重镇:伊犁惠远古城探考记

文 图 /康萍 赵铁生

清廷平定准噶尔与大小和卓后,为加强对西域地区的治理,于伊犁建筑城池,迁满蒙八旗子弟驻守。惠远(古)城于此时修建,成为当时新疆第一重镇。它的城内分区布局如何?城和城门又有何特殊的命名方法?现在的惠远古城又是怎样的面貌呢?

伊犁九城是清王朝统一西域后设于新疆及中亚的防卫体系的重要组成部分,用以确保边疆的长治久安,维护清朝中央政府在西域的权威,而惠远古城又是该体系中的核心,是清代新疆地区第一重镇。

地理位置与环境

清廷于乾隆二十七年(1762)统一天山南北后,设立总统伊犁等处将军,简称“伊犁将军”,其后在伊犁河北岸修建惠远城。惠远城自建成之日起到同治年间(1862~1875),一直是新疆的军事、政治、经济、文化中心。同治三年(1864)全疆爆发大规模的农民起义,加上沙俄入侵,惠远城毁于战火沦为废墟,此即现在所称的“惠远古城”(也叫惠远老城)。

惠远古城在今天霍城县境内惠远镇南约5.5公里的老城村南侧,地处伊犁河北岸的河谷阶地上,周围地势较为平坦。古城东北紧邻天山支脉科古尔琴山,西侧约5公里为图开沙漠,南部即为伊犁河,水源丰富,适合农业和畜牧业的发展。但是由于伊犁河汛期水流量较大,土壤又多为沙性黄土,河流对古城造成的侵蚀破坏十分严重。

惠远古(老)城地理位置示意

何时修建?

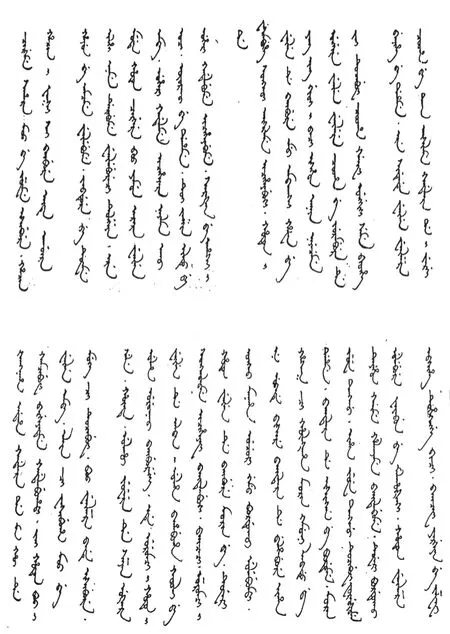

乾隆二十七年设立伊犁将军后,将军衙署初驻绥定城(今霍城县水定镇),其城当年乃由参赞大臣阿桂所建。随着清政府管理伊犁地区的军政体制日趋完善,人员激增,绥定城规模太小,难以容纳众多军政衙署和官员。据清代军机处满文录副奏折——乾隆二十八年(1763)七月十二日《伊犁将军明瑞等奏筹办建造伊犁城垣所需物料折》载,时任伊犁将军的明瑞奏请于伊犁河北岸建城:

奴才明瑞、爱隆阿、伊勒图、阿思哈谨奏:为奏闻事。窃据杨应琚咨行奏稿内开,其准奴才等所奏,将本年伊犁筑城兵丁一千名,无需再行遣派,筹其来年二月可以抵达,再经各自汛地起程遣派之事稿本前。即已遵照军机处原咨,将筑城兵丁一千名内,已起程之兵,仍拟照常遣往,而未及起程之兵,则将即行停派。等因咨行奏稿在案。查得,本年已令起程之绿营兵,二队八百五十名内,都司满德等率带头队兵丁,于本年六月初一日抵达。第二队亦可于七月内全数抵达。除赶时挖渠引水浸泡城基,输运夯砌之木料,赶制诸匠所需器具犁刀,酌量时日分别动工之外。此次夯筑城垣修建衙署,工程浩大,不可无总办之员,遂以护军统领伊勒图总办,并照奴才等原奏令萨拉善协办之。其筑城所需大员一名,既据杨应琚来文称,明年令选派建造兵丁起程时,相应再行派出带兵遣往。等语。此间,其营建之兵丁暂交赏加副将衔参将马虎兼管……

经此折可以看出惠远城的修建始于乾隆二十八年(1763)夏季,由陕甘总督杨应琚遣派陕甘各营绿营兵来伊,专行城工。其修城人数、专责官员可从中管窥大概。

至于选址于此的原因,可参酌《清实录》的记载:“乾隆二十八年正月辛酉谕军机大臣等,新疆平定有年,伊犁应多驻官兵以筹久远,昨谕将凉州、庄浪等处官兵携眷迁移,交军机大臣详悉妥议,因念官兵三四千名,合之家口不下万人,所有营房粮饷,俱当预为备办,著传谕明瑞等……乌哈尔里克新城仅敷现在官兵驻扎。查伊犁河岸高阜,地土坚凝,可筑大城,在新城及固勒扎回城之间,粮运亦便,所产煤薪皆足用,计明春调兵起造,至乙酉年,城屋均可竣工……”

惠远古城西侧被伊犁河侵蚀的断崖

而惠远城的竣工年月,可于另外一份清代军机处满文录副奏折——乾隆三十年(1765)五月初九日《伊犁参赞大臣爱隆阿奏请赏给修筑伊犁城池工程身亡绿营兵银两抚恤片》的记载中寻得线索:

据统辖筑城兵丁之副将承泰前来报称,现在所修携眷满洲兵驻防城,其东西南三面,均已夯筑完毕。惟城门原曾定为一丈二尺宽,故于本年三月三十日修造南门……

《伊犁将军明瑞等奏筹办建造伊犁城垣所需物料折》部分

综合以上数份档案,惠远城由乾隆二十八年夏季动工,到乾隆三十年五月行将竣工,用工三年方始建成。与《清实录》所载:“乾隆二十八年二月丙申(军机大臣等)又议奏……其盖造伊犁城署营房,请派绿旗兵一千,限三年竣工……”的限定时间完全吻合。

《署伊犁办事大臣伍弥泰等为报伊犁满城哈什回城及城门匾额尺寸事咨文》

城名、城门名及衙署

惠远城建成后,据《清高宗实录》乾隆三十年闰二月己巳条载,“伊犁将军明瑞等,以伊犁河新筑满洲驻防城,及哈什回人新筑城工告竣,奏请赐以嘉名。寻定伊犁河驻防城曰惠远,门东曰景仁,西曰说泽,南曰宣闿,北曰来安,哈什回城曰怀顺”。又据是年四月初六日军机处奏,“伊犁新建满洲城、回子城,请颁发城名,谨拟进呈,伏候钦定。谨奏。伊犁满洲城:惠远城、通化城;东门:景仁、时育;西门:说泽、庆成;南门:宣闿、丽景;北门:来安、拱辰。……乾隆三十年四月初六日奉旨:著用第一个。钦此。”

惠远城竣工后由军机处先行拟定汉文名称进呈,此前乾隆二十七年十月十六日,军机处咨行陕甘总督杨应琚的一份汉文咨文内载:“办理军机处:为移会事。所有新疆各处新建城堡各门名,业经钦定发下译写满汉蒙古回部四样字,将来另须缮写发交各该处城堡嵌刻。但各门堡上应行刊刻之处宽径大小尺寸,无凭悬拟,相应移知贵督速即查明,量定尺寸注明某门某堡汇送军机处,以便照样缮写。须至咨者。右咨陕甘总督。”该咨文内所指新疆各处新建城堡,系乾隆二十七年修建的绥定城、宁远城(安远城)以及昌吉、乌鲁木齐一带的几处城堡,兹不赘述。

经查阅清代军机处满文录副奏折——乾隆三十年闰二月十五日《署伊犁办事大臣伍弥泰等为报伊犁满城哈什回城及城门匾额尺寸事咨文》,查出与上述咨文内容对应的一份署伊犁办事大臣伍弥泰咨行军机处的咨文:

署伊犁办事大臣印信之总办乌鲁木齐屯田军台民人事务散秩大臣伯等咨行军机处:为知照事。前经陕甘总督处咨称,新疆各地新建城垣门名,业经钦定之后,交付缮写清、汉、蒙古、回子四体文,颁给镌刻。惟因不知城门上应合镌刻匾额长宽尺寸,故而难加悬拟。据此,望将各地城门应合镌刻匾额长宽尺寸数,相应缮写送来,汇总后咨送军机处。等语。当经本处将绥定城及宁远城城门应合镌刻匾额长宽尺寸数,缮写送往。旋经军机处照作咨送在案。现在于伊犁河岸新筑之携眷满洲兵驻防城,以及哈什新建之回子等居住城垣,其二城各门亦应奏请赐予城名。遂经本处即行具折奏请钦赐。倘蒙旨允准我等所请,烦请将二城八座城门应合镌刻匾额长宽尺寸数,照绥定城及宁远城匾额长宽制作送来。为此散秩大臣·忠毅伯伍弥泰、副都统·襄勤伯鄂津咨。乾隆三十年闰二月十五日。

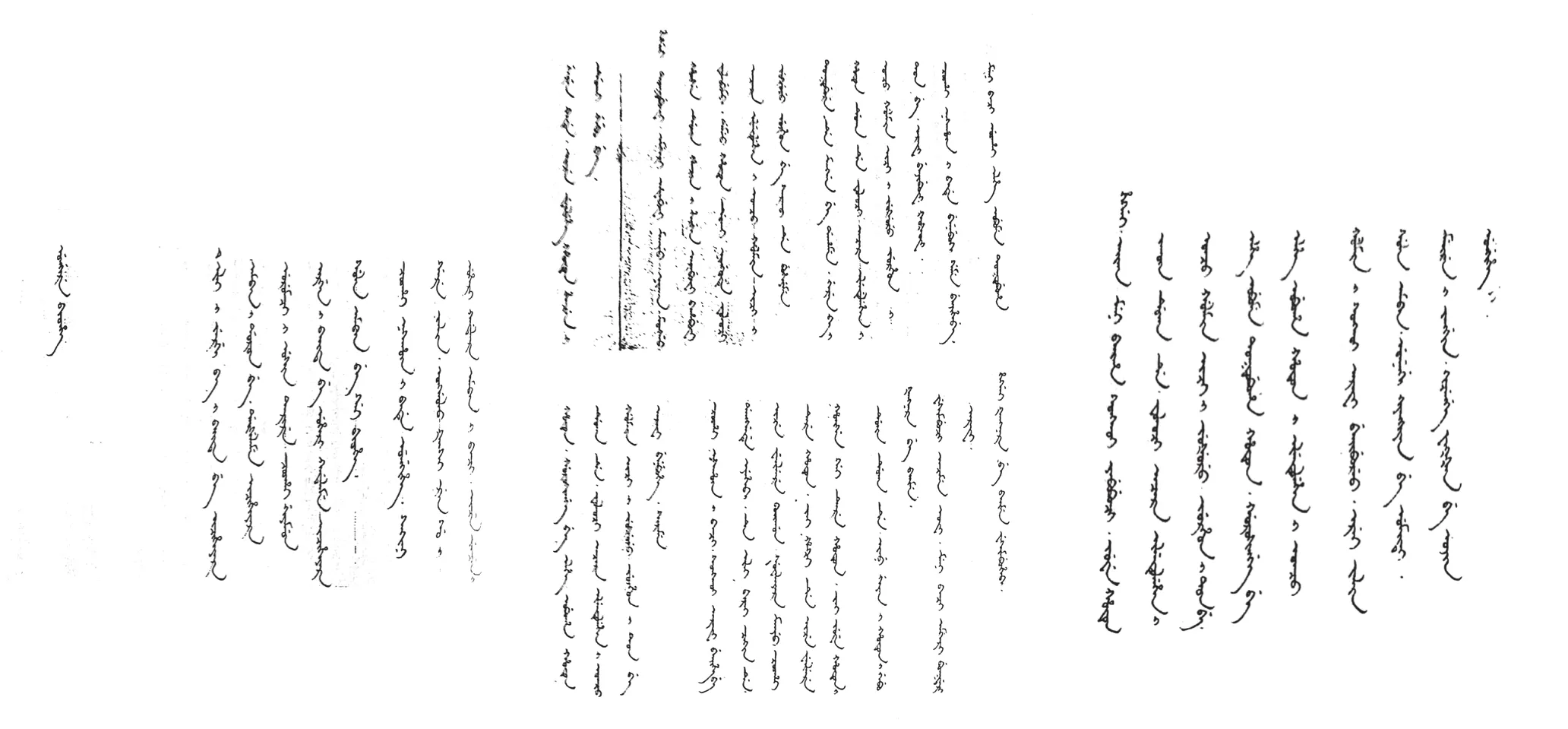

乾隆三十一年惠远古城地图(第一历史档案馆军机处录副奏折,乾隆三十一年正月包,编号:2177-321-003-182)

从以上军机处发陕甘总督的汉文咨文及满文档反映的内容,可以得知惠远城城名及各城门匾额,均由军机大臣先行拟定满汉名称呈览,发下后再译写蒙古(托忒)、回部名称。以四体文字合璧书写城名、城门名匾额镌刻,普遍存在于清代新疆各处新建城池城名及城门名。

从这些充满安边抚远、祈祝繁荣昌盛愿望的命名文字,可知清政府在平定准噶尔及大小和卓之乱后,其欲强势统治新疆怀柔外藩的决心。不仅体现在筑重镇于塞外,以满蒙大员八旗劲旅弹压地方,也彰显于各地所修城池城名及城门名。不但以时称国语的满文书写镌刻,又添汉、蒙古(托忒)、回子(实为察合台文)文字。以此可以看出清朝中央政府对于“故土新归”的新疆治理理念,其内折射出乾隆皇帝在对待新疆问题上的立场,即筑城移民屯田加强中央政府控制力的同时,在一定程度上给当地土著保留一些自主权,以怀柔威远之念沐沛皇恩国力于西域,在不同的地区区别对待施行不同的行政治理。

惠远古城初建时的城区衙署,据伊犁惠远满洲营协领格臻额著《伊江汇览》载:

伊犁惠远城为将军驻扎之地。城中东西南北四街,中为鼓楼,东街系将军衙署一所,南向宏广,东西辕门内建吹鼓亭二。署中箭道堂皇,厅事悉备嶛坦之中,树木耸翳。内则印房、粮饷、驼马、营务及满营档房皆列屋而办公,颇为近便。署东为锡伯营领队大臣衙署,西则外印房、粮饷、驼马、营务满营档房五处之公所也。西街察哈尔营领队大臣衙署,并屯镇行馆、参赞大臣衙署、索伦营领队大臣衙署、厄鲁特营领队大臣衙署、回务领队大臣衙署及惠宁城领队大臣行馆,凡六所。迤西为同知衙署,巡检司之署并监狱皆在署之西侧。

八旗官兵之居住也,分东西左右两翼,鹰齿排列三层。凡协领署八所,每所署房十八间,佐领、防御、骁骑校署各十四所,佐领署房十五间,防御署房十二间,骁骑校署房十间。每佐领下,马兵八十二名,炮手一名,每名房二间,步兵十五名,匠役二名,每名房一间,官磨房五间,官兵共房计二百四十三问,八旗共计房屋九千一百四十四间。

鼓楼之旁,设步军营大厅一所,八旗坊中小厅四所,自南至北,东西大小巷三十九道,俱设有木栅,每对面栅栏二道,设堆房一所,支更坐守,以司启闭。自东至西南北栅栏二十四道,其所设堆房一如之。东街之南则弓局,北则铁局,西街之北为箭局、撒袋局;东南隅为鞍辖局,皆满兵能于此技者,给官房,令其学习为之,西街新设宝伊局,以供鼓铸,与厅署相向,其东南隅为仓库,仓员居之;北隅为收贮夷屯粮石之仓,西北隅即军器库火药局,至南北大街两旁,则皆市廛,辐辏鳞齿,相次直接,北关悉阔阑之区矣。

此书成书于乾隆四十七年(1782年),距惠远古城建成仅二十余年,叙述内容较接近古城初建时的原貌。

古城的沿革与现状

惠远城告竣后,清政府由热河、庄浪、凉州迁移满蒙八旗组建满营驻防,共计官兵4782名,连同眷口不足2万人,同时还有大量内地“废员”与“遣犯”居住在惠远古城。

清同治三年(1864),随着全疆农民起义运动的高涨,并受陕甘回民起义影响,伊犁的维吾尔、回、哈萨克等族举行暴动,同治五年(1866),暴动军民暗掘地道轰塌惠远古城北门攻入城内,原伊犁将军常清被俘,继任将军明绪举家自焚,数万守城军民死亡殆尽,城内的建筑也几乎被焚烧殆尽。惠远古城的失守,不但标志着清政府在伊犁地区统治地位的消失,而且昔日繁华的惠远古城遭此战乱,也已经基本变成了一片废墟。

同治十年(1871),沙俄趁新疆政局动乱之际,出兵侵占了伊犁地区,沙俄入侵者强行拆“取各城木料,于大城(即惠远城)东南九十里金顶寺(即宁远)营造市廛几二十里”,惠远古城就此荒废。到光绪八年(1882),经过多次谈判,清政府从沙俄手中收回伊犁,伊犁将军金顺率军进驻伊犁,据金顺向清政府反映的奏文记载:“伊犁九城,将军、参赞旧驻惠远城。城西南当伊犁河流之冲,承平时,每年筑坝防护。十余年来,西南两面城垣均已被水冲坏,城内仓库、官厅、兵房荡然无存……”。面对不堪修复的惠远古城,清政府于光绪八年末在惠远古城以北7.5公里处修筑新城,仍名惠远,此即时称惠远新城,至此惠远古城结束了其百年的历史使命。

北墙西段,墙外的城壕现被填为耕地

惠远古城北城墙现状

惠远古城因初建时离伊犁河虽有数里之遥,但伊犁河北岸土质松软,在河水长期冲刷下,河岸不断崩塌,清咸丰年间(1850~1861)已离城不足半里。时过境迁,随着战乱及人为破坏,再加上历年的河水冲刷,现在城址西侧、南侧的南半部分已经被冲垮,西侧夯土墙也已无存。城垣仅存东墙与北墙的部分,东墙残长850米,墙体受到雨水的冲刷,保存状况较差。北墙现残存七段,残长1340米,城垣保存于地面之上,残墙高约3~4.5米,厚约3.5~3.7米。城垣均为分段夹夯而成,北墙有部分坍塌,局部位置现已被改造成水渠,现存北墙的最西端是村民依墙而建的房屋。现存有马面3处。马面残长约3.8米,宽约5.8米,高约4.5米,两处马面间距约156米。

前已述及,惠远古城初建时的形制是东西宽1344米(420丈)、南北长1312米(410丈),近似正方形,四墙正中位置设城门,中间十字街中心处为钟鼓楼,其东侧为衙署。建城30年后,兵丁增加,贸易繁华,乾隆五十八年(1793)经伊犁将军保宁奏称:“惠远城驻防兵户口繁滋,兼以发遣人多,房屋不敷居住,请于满营东面空地,拓筑围墙百二十丈,增建房屋八百余所(一千六百间)。”此次扩建于次年完工。扩建后的惠远城,“共十里六分三厘”,如此,惠远古城变为东西宽1728米(540丈)、南北长1312米的长方形城,故原南北墙上的城门位置偏居西侧,经过实地调查,城址现存遗迹情况与文献记载吻合,并确认了老城城墙的营建形制和改建过程。

惠远古城东城墙及护城河

惠远古城复原示意

城内原钟鼓楼处已被冲毁,其西侧现为断崖,衙署原址地处钟鼓楼东大街,现为耕地,北门地表遗迹无存。初建时的城东门城楼经扩建后改为魁星阁,现存夯土建筑基址,东西长5.8米,南北宽5.4米,残高3.3米,夯层厚8~10厘米。北墙垣外原有城壕,现已被填埋为耕地,原衙署及瓮城附近地表散落有大量建筑构件、陶器残件和砖瓦。从文献史料和卫星图片获悉,东门外建有马蹄形(半圆形)的瓮城,瓮城内应有登城踏道。实地调查得知瓮城仅存北半部,南半部已毁,残存的瓮城已被保护起来。东墙外尚存有护城河遗迹,现已开辟为鱼塘。

作为塞外重镇的惠远古城已化为历史的烟云,其废墟大半倾入滚滚西去的伊犁河,如今所能凭吊的只是被农田覆盖的残垣断壁,以及清末仿建的缩小版新城。惠远古城作为清政府平定准噶尔及大小和卓后在新疆修建的军事重镇,它的首要职能是军事目的,通过驻扎该城的伊犁将军及大批携眷八旗兵(满洲、蒙古、锡伯、索伦)作为攘外安内的中坚,来维护新疆的社会安定,缓和阶级矛盾与民族矛盾,确保中央政府在新疆的长远有效的统治,以惠远古城为点掌控全疆及中亚,使新疆牢牢地纳入了中华版图。惠远古城作为清代新疆历史衍变的一个缩影,其所产生的深远意义,值得我们研究下去,为当前新疆的社会稳定及长治久安提供重要的佐证。

(作者康萍为伊犁州博物馆副研究员;赵铁生为伊犁瑟公锡满文化传播中心工作人员)