博亚雷岩画:西伯利亚塔加尔文化写实录

文 图 / 武仙竹 杨光

博亚雷岩画:西伯利亚塔加尔文化写实录

文 图 / 武仙竹 杨光

米努辛斯克盆地天宽地阔,景色壮丽

叶尼塞河中游一处山崖上记录着塔加尔文化先民的生活场景,它就是博亚雷岩画。它是草原深处稚拙优美的文化画卷,从这幅画卷中能管窥先秦时期这里曾与我国新疆、内蒙古等地区发生的种种亲密联系。

以半游牧和锄耕农业为生业模式的塔加尔文化(Tagar Culture),因发现于南西伯利亚叶尼塞河塔加尔岛而得名。长期以来,欧亚考古学者们把塔加尔文化作为西伯利亚青铜时代和早期铁器时代(公元前7~前1世纪)考古学文化的代表。

塔加尔文化遗存以墓葬为主,居址和其他文化遗迹发现很少,因此属于塔加尔文化遗存的米努辛斯克盆地博亚雷岩画就成为我们了解其社会面貌、生活方式的主要资料。

中国学者对博亚雷岩画知悉较早,最初是通过苏联考古学家C.B.吉谢列夫的博士论文《南西伯利亚古代史》获悉,该论文于1945年完稿(1950年获斯大林奖)。1962年中国科学院考古研究所资料室把此文中译本作为科研项目,1965年底完成初稿,作为铅印内部交流资料,成为中国北方考古学文化研究的重要参考资料。中国考古学界非常关注塔加尔文化,因为中国新疆、内蒙古地区,以及长城南北游牧文化带(半游牧半农耕地区)与塔加尔文化关系非常密切。但是,中国学者一直未能深入米努辛斯克盆地进行现场调查和研究。2015年,我们同俄罗斯科学院西伯利亚考古学与古文字学研究中心学者一起,对博亚雷岩画进行现场调查和资料提取。

图① 岩画似一幅展开的横幅画卷

图② 资料提取

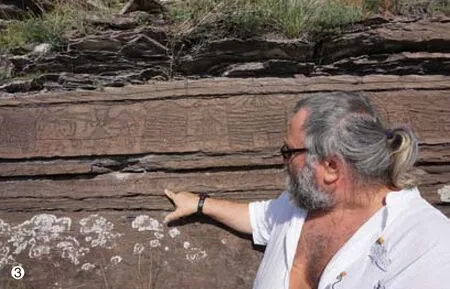

图③ 现场观察

图④ 岩画发现地点

博亚雷:沧桑洗炼,灵动如诗

博亚雷行政区划隶属于俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区米努辛斯克市彼烈沃兹村,位处东萨彦岭、西萨彦岭和阿巴坎山脉之间,地貌特征为叶尼塞河中游山间盆地。盆地内有连绵缓丘、平坦草原、临近叶尼塞河的湖沼等,形成地形广袤、天宽地阔、草原森林错杂的壮丽景观。博亚雷是草原深处缓丘上一个保存有岩画的断崖,断崖呈东西向延伸,长度约360米,最大高度约3.7米。断崖基岩为红砂质,砂质较细,岩层呈水平状层理发育。岩画集中保存在断崖中部,在表面平齐的自然断裂面上连续分布,形如展开的横幅画卷,轮廓分明,刻划清晰,有历经沧桑、凝练如诗的厚重感。俄罗斯考古学家对岩画的保护和研究,包括崖面加固、图画内容分析、图画工艺分析、拍照和拓片等工作。

岩刻画卷:塔加尔文化之窗

居住建筑

博亚雷岩画中有毡制帐篷、木骨泥墙房屋两大类居室建筑。其中毡制帐篷分为翘角饰顶形帐篷和陶敖天窗形帐篷。

所谓翘角饰顶形帐篷,是指帐篷顶部有向上斜伸的翘角状装饰。装饰左右对称,向上斜伸呈牛角形。陶敖天窗形帐篷,是在帐篷顶部呈锥形收缩后,顶面有一个规整的小平顶。这种帐篷是一种定居的定型帐篷,以“陶敖”(用木料加工的帐篷顶部圆形天窗构件)、“乌尼”(帐篷顶部的伞状骨架)和“哈那”(帐篷壁面竖直形骨架)为基本组合,然后用绳带、毡片进行横围、加固,建筑为固定格式的毡制帐篷。这种帐篷也是现在草原民居的普遍形式,其显著特征是穹窿形帐顶呈小平顶状,表面开有天窗,上覆可活动的遮盖物通风采光和排放气体。

木骨泥墙建筑也有两种:斜顶木骨泥墙房屋和圆顶木骨泥墙房屋。前者是顶部安装有人字形斜木架,然后承以桁条,覆盖桦树皮和干草(俄罗斯人认为这是俄罗斯小木屋建筑法)。这种房子的壁面,在岩画上是用一片虚点(小凹痕)来表示其墙面的草泥结构。房子的侧立面,被特意加工刻划出一个非常突出的屋檐。后者的加工技法与木骨泥房相似,但房子的形状是圆形的(没有屋檐),房顶上也装饰有斜伸的翘角状装饰。该圆形木骨泥房的建筑,历史时期在草原半农半牧定居区常有。如我国内蒙古河套地区,其传统民居就有一种圆形木骨泥墙房屋。房屋外形与毡包相似,壁面用泥土加工。屋顶铺盖柳条、苇草,然后用泥土加固。

生业模式

博亚雷岩画中反映的生业模式有骑牧和农耕田地,代表了牧业生产和农耕生产。

骑牧类作品有骑马、骑牛、骑鹿3种类型。骑马图像较多,均为乘马奔跑状态,马的肢体比例、耳朵、眼睛等细部特征刻划准确。人物位于马背,手中一般拿有马鞭。骑牛图像较少,牛的形象为伫立状态。牛躯体肥硕,短角,尾部下垂,腹部距离地面较近。骑鹿图像也比较少,所骑乘的鹿为奔跑状态,鹿首长有高大、分叉的鹿角。

反映田地的岩画,是在崖面特意加工出一种方形或长方形的平整凹地。“田地”一般分布于房屋周围,有的田地边缘刻划有相互连接的细长线条,是对灌溉系统(沟渠)的一种特意描写。

服饰

博亚雷岩画对人物个体形态及其装饰均有生动刻画。该类作品有三种内容:一种是武士形态的描绘,如身材魁梧、头戴尖帽、穿戴战衣,手握双锤的武士图像;另一种是身材高大,脸型较长,头戴帽檐过耳的防风帽,手中拿着工具在住房间行走的人物;还有一种是萨满形象,站姿,头上戴有宽大面具,面具顶部左、右两边饰有形似牛角的犄角形装饰,身上还插有宽大的翅羽状装饰物。

宗教信仰

岩画中发现有戴着牛首形装饰(法器)的萨满形象。在西伯利亚近现代萨满头饰中,有以兽皮裹头,头部插着鹿角的;或者戴着羽冠帽的;佩鹿首面具的等,但尚未发现佩戴牛首面具的形象。博亚雷岩画中佩戴牛首装饰的萨满形象,被认为是期望以牛的灵性为萨满增添通神功能,或者是表示崇牛信仰。这种文化现象,应该是与当时中国内陆农耕文明的影响有关。

建筑物、农田

驼鹿鹿角呈掌状分叉样

岩画中的虎

自然环境

动物图像中最多的是马、羊、鹿、牛等,有少数虎、狼等野生动物形象。马、牛的形象大多为单体分布,形态或伫立远视,或为人所骑乘。其图像以简单的线条刻划为主。羊的形象一般为行进状态,主要为前后结队,或成群分布状。

鹿的形象在岩画中姿态多样,或呈卧鹿,或呈奔走状;还有的是在居室周围,刻划多个鹿首正面图形,用以表意为鹿群。岩画中的鹿有两种,一种是长有高大、分叉鹿角的鹿,如卧鹿和骑乘的鹿,以及有些奔走的鹿,均为这一类型。该种鹿的体型、颅部及鹿角特征,被认为是驯鹿(Rangifer tarandus)。另一种鹿则颅部很宽大,鹿角为掌状分叉状态。其角型是在宽扁的鹿角主枝上,围绕边缘再生长出多个扁状分支,这种是驼鹿(Alces alces)独有的角型特征。

岩画中虎和狼的形象,都是以单体形式出现的。可确定的虎图像只有一例,呈逡巡姿态。双耳竖立,吻端宽厚,四肢健壮。尾巴由粗渐细,尾部形态很长,属典型的猫科动物尾部特征。狼的图像与虎形态相比,躯体比例明显偏矮,尾巴短,吻部较细。博亚雷岩画中虎和狼形象的存在,反映该地区当时除了有放牧草原和开垦的农田外,周围还有广袤的森林。

羊的加工方法以凿为主、刻划为辅

制作工具

通过对博亚雷岩画进行现场观察和翻模分析,已证实岩画是使用一种刃状工具加工完成的。其加工方式有2种:一种是以利刃工具在砂岩壁面刻划出粗犷的线条,以线条组合完成构图。骑马图即属于此类。此类加工方式的图像较少。另一种是以利刃工具在砂岩壁面凿制出多个凹痕,以凿制凹痕和刻划线条相配合,组合构成岩画图像。这类加工方式是岩画的主流。在凿制凹痕与刻划线痕搭配比例上,还体现出风格灵活的特征。如帐篷居室图像是以刻划痕为主、凿痕为辅,羊群图是以凿痕为主、刻划痕为辅。岩画加工工具,人们确认为是草原游牧区历史上常见的鹤嘴斧。鹤嘴斧刻划的长线条粗犷有力,凿制痕具有与刃宽平齐的特征。根据现场测量,鹤嘴斧凿制的凹痕宽度(刃宽)一般为2.7厘米左右。

国际视野:博亚雷岩画与中国考古

塔加尔文化同中国北方、甚至南方部分地区存在密切文化关系。如包括新疆、宁夏、内蒙古、山西以及华北长城沿线等,考古中发现的兽首曲柄短剑、兽首刀、鹤嘴斧、S形构图牌饰等,考古学界认为与塔加尔文化有关。甚至在云南地区出现的横銎兵器,考古学界也认为与塔加尔文化有一定关联。所以,研究塔加尔文化并不是对我国域外文化的研究,而是全面分析和以广域视野研究中国古代文化面貌和中外文化发展关系的一部分。

博亚雷岩画对我们认识中国先秦考古有多方面意义。

首先,与中国古代文化关系密切的塔加尔文化主人的族属,在岩画内容上有真实的形象反映。我国历史文献中记载的狄、狄历、丁零族,是北方阿尔泰语族商周至秦汉时期的古族。我国中原内陆商周时期始称之为鬼方,春秋、战国时称为狄,汉魏时期称为丁零。古希腊人对欧亚草原阿尔泰语族则统称为斯基泰人,古希腊文献记载斯基泰人身材高大健壮,蓝眼隆鼻,蓄须,平时戴尖顶帽,冬季戴护耳垂檐帽。上身穿宽大衣服,下身穿裤便于骑马。随身携弓箭、短锤或战斧。博亚雷岩画中的人物形象,身材高大,戴尖帽或护耳垂檐帽,使短锤,从历史实物内容上,印证了先秦时期和中国古代文化有密切关系的塔加尔文化族源问题。

其次,我们从岩画上可以看到曾经流传或影响到中国内陆的很多文化元素。如岩画中有久负盛名的“斯基泰-西伯利亚野兽纹”主要题材之一的“卧鹿”。卧鹿艺术作品,曾在中国北方有较多发现,并且在长江流域楚文化中也有很经典的作品出现。再譬如用以加工博亚雷岩画的加工工具鹤嘴斧,该类器型曾流传扩散至我国内蒙古、甘肃、宁夏、辽宁等很多地区。如内蒙古呼鲁斯太墓地、宁夏中卫县狼窝子坑墓地、甘肃镇原县庙渠村墓地、陕西扶风县庄白墓地、辽宁西丰县西岔沟墓地等均发现有鹤嘴斧类器物。

最后,我们还看到很多源于中国内陆的文化元素出现在博亚雷岩画中。其中最为重要的,当属农耕经济及农耕文化对博亚雷地区的渗透。譬如岩画中的农田及其灌溉系统,以及骑牛形象和戴着牛首形装饰(法器)的萨满形象等。岩画中的农牧混合经济形态,以及透过其萨满形象反映出的崇牛思想,被认为是受中国黄河流域农耕文明的影响而出现的。

(作者武仙竹为重庆师范大学科技考古与文物保护技术重庆高校重点实验室教授;杨光为重庆师范大学历史与社会学院考古学硕士研究生)