英语精读课堂教师提问个案研究

董明+贺琳

【摘要】本研究立足教学实践,个案分析了英语精读课堂的教师提问。研究围绕理解能力、应用能力和思辨能力这三种教学目标,探讨了教学互动中的问题类型、提问目的、设计原理及其相互联系。研究发现,在以任务式互动为主导的精读课堂中,教师提问是驱动课堂任务、推进教学进程的关键。精读课堂的提问设计应立足阅读文本,以提问带动课文中词汇、语法和语义的内容理解,训练复述概括的语言技能,提升分析批判等思辨能力。

【關键词】教师提问问题类型课堂互动

基金项目:2014年西安外国语大学教学改革项目:《英语类专业精读课堂教师提问话语与师生互动——CLCA分析法》,项目编号:13BZ01;2017年西安外国语大学科研基金资助项目:《显性信息在过程性教学中对目标语法习得的作用》,项目编号:17XWB05。

引言

提问是课堂教师话语的一种常见形式,也是近年来应用语言学研究的一个新趋势。对其研究主要包括宏观的类别研究和微观的会话研究。宏观研究采用统计分析的方法,对收集的问题按照功能划分类别,并计算使用频率。如胡青球(2004)对244个问题分类统计后发现,68.4%属于展示性问题(display questions),教师在提问前已知道答案,提问主要是检测学生的概念理解;另有31.6%属于参考性问题(referential questions),目的是促进课堂交际。微观研究主要是通过观察课堂的具体互动,对收集的语料依照“会话分析”的原则,探究交际内部的话轮转换、序列结构、词汇选择和产生效果等互动实况(兰良平,2013;李庆生,2011)。

然而实践证明,上述研究仍存在着一些局限性。首先,就问题分类而言,笼统地将问题分为展示性问题和参考性问题在实际操作中有一定的难度。比如,有些问题单纯是用来寒暄的,如“How are you today?”还有些问题则是征询学生意见的,如“Did you get it?”这些问题不属于任何知识层面的教学(Farahian & Rezaee, 2012)。还有些问题兼顾了展示性问题与参考性问题的双重特征,如运用特定句型造句,学生回答只需满足正确的语法结构,回答内容却具有很大的开放性。其次,就互动实况而言,典型的会话分析侧重具体的提问技巧与交际策略,如简化表述、等待时间、话语修补、反馈评价等(Walsh, 2011),这些方面更多的是从交际效果来反推教师提问,而对问题设计的本身探究有限。第三,上述研究多是孤立地分析单个问题,而没有考虑问题所服务的课型与不同问题间的相互联系。

基于上述考虑,本文提出,对于课堂提问的研究,应立足于问题所服务的具体课程及其教学目标。以教学目标为导向,以具体课型为平台,依照课堂内容和教学目标划分教师提问,探索其设计原理和互动效果,对人们认识课堂提问的本质具有重大意义。

语料的收集与整理

在本研究中,我们以个案分析的形式观察了某高校英语精读课堂的授课情况。该教师具有五年教龄,系统学习过教学法与教学理论;学生为本科英语专业二年级的一个自然班,共32位学生;选用教材为《现代大学英语精读4》(杨利民编)。我们对该教师的英语精读课堂进行了为期5次,每次2课时,约90分钟的录像。录像内容均为课文内容的讲解与探讨,不涉及课文背景知识介绍、习题讲解和作业讲评。

随后,我们对语料中的教师提问进行了文字转写和数据统计。将问题化分为“理解能力”“应用能力”“思辨能力”和“课堂组织”四种类型,前三类参照了精读课本的教学目标(杨利民,2011),后一种是课堂互动的实际情况。在统计中,我们只关注问题的实质内容,不涉及具体交际的提问技巧:如教师在等待学生回应时对问题的重复、简化、解释等均视为是一个问题。

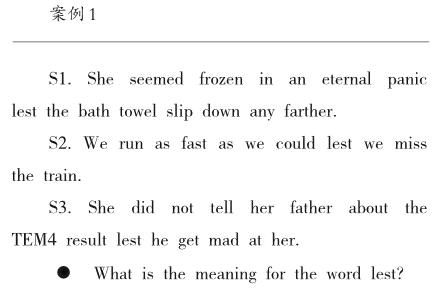

我们总共观察到了282次课堂提问(见表1)。阅读理解类问题围绕文章词汇、语法和文章细节展开。常见的问题形态有“What is the meaning for the word X?”“What is the main clause in this sentence?”或“What was put on the headmasters cupboard and what do they stand for?”这一类问题属于封闭式展示性问题,教师在提问前已经知道问题的答案,学生的回答需要展示出其对特定信息的“正确”理解。对语言内容的精确理解也是精读课程教学的基础目标之一。

语言应用能力的提问主要通过英英释义(paraphrase)和概括小结(summary)来实现。常见的提问方式有“What words can we use to replace XXX in the sentence?”“How to paraphrase this sentence”或“Read paragraph X—Y and try to summarize the main idea in no more than 10 words.”学生需要在理解文章内容的基础上,用自己的表述将相关内容复述再现出来。这类问题可以视为半开放性问题,“正确”答案只有大致框架,没有统一规定。

精读课堂的第三个目标是通过相关问题的延伸讨论,来训练学生的思辨能力。问题没有标准答案,教师也不清楚学生会作出怎样的回答,属于完全开放的问题,符合传统对于参考性问题的标准。这类问题没有固定的提问模式,完全基于课文内容和当时的互动情境。例如“Love, nature and thinking, which one is the most important thing for you?”“If you were Martin, how would you comfort Mary?”这类问题需要学生结合自己的亲身经历发表见解。endprint

此外,我们还观察到教师在教学过程中,经常会利用一些问题来达到对课堂的组织与管理。比如,邀请回应“Who would like to give us a try?”和任务切换“Shall we move on to the next paragraph?”这类问题虽然不涉及实质上的教学内容,但是标志着课堂环节的转换,具有教学内容承上启下的意义。

需要指出的是,上述不同类型的教师提问在课堂中并不是孤立存在的,而是互相配合的,通过不同侧面的提问,共同回答一个主干问题或是完成某项教学任务。下面本文将以精读课程的教学目标——理解能力、应用能力、思辨能力为基础,分三个方面探讨教师提问对于课堂任务的推动作用。

理解能力

精读教学首先应实现学生对课文内容的理解。这既有单词、短语或句子本意的理解,也包括了特定语境下特定单词或词组的引申义解读。实现这一目标,除了传统的教师讲解和学生借助工具书自主学习之外,还可以通过问题的设置与阅读技巧的训练来完成。

案例1的主干問题是提问语句中lest的词义理解。原句S1出自课文Thinking as a Hobby,是对断臂维纳斯雕像的描述,S2和S3是教师补充的两个例句。Lest并不是一个口语写作中常用的词汇;在具体的课堂互动中,教师设计了四个层次的问题,通过互动,引导学生结合语境推测单词含义。

(1)Whats another way to say eternal in English?

问题1是一个热身性问题,属于词汇层面的提问。目的是为了减少因个别单词的不熟悉而对后续推测造成的可能障碍,确保后续分析只聚焦在lest一个生词上面。

(2)Is there a subject in the clause before lest in S1/S2/ S3?

(3)Is there a verb in the clause before lest in S1/S2/S3?

(4)Is there a subject in the clause after lest in S1/S2/S3?

(5)Is there a verb in the clause after lest in S1/S2/S3?

问题2—5分别对例句中lest前后从句的语法结构进行提问,目的是使学生意识到,lest的语法功能之一是作为连词,连接两个独立的主谓结构。这一过程分析语句的语法结构,明确目标词汇的语法功能,是词义推测的一个重要策略。

(6)If you were Venus, would you want the bath towel to slip down?

(7)Do people in S2 want to miss the train?

(8)Do you hope to see your father angry about your test result?

对于6—8这三个问题的回答,需要学生结合生活的背景知识进行合理联想。按照生活常识,维纳斯并不想让自己的浴巾滑落;人们不想错过火车;孩子们不想让父亲因为自己的成绩而生气。问题设计针对语句内容线索,训练学生基于内容理解,进行相关背景知识联想的能力。

(9)What could be the logical connections for the content before and after lest in these three sentences?

问题9的目的是给出学生猜测词义的分析方向,引导学生发现从句内容之间的逻辑关系,结合问题6—8的分析,学生可以得出lest之后表述的内容是人们并不期望它发生的事情。

(10)Based on our analysis, who could make a guess for the meaning?

问题10主要用于组织课堂,邀请学生对单词的意义进行表述。这一过程不涉及任何的思维活动,回归互动式课堂教学的本质,教师将话语主动权交还给学生,提供机会让学生发表见解,提升口语交际能力。

综上,案例2立足于精读教学中理解能力的教学目标。通过一系列问题的设计,分别从词汇层面、语法层面、内容层面和逻辑层面提问,训练学生结合语境对于目标词汇进行词义推测与意义构建的能力。需要指出的是,案例2的设计并没有局限在课文原句S1上,而是结合更多相关例句进行综合分析。这种设计也符合Nation(2013)对于成功词义推测活动的建议,即一个成功的词义推测要求学生至少熟悉目标词周围95%的单词。这样,通过引入更多例句,提供更为丰富的语境线索,降低了生词比例,也确保了后续推测与分析的成功。

另外,在具体的课堂互动中,我们还观察到学生对于问题2—8的回答大都是“yes/no”这些简单表述,但这并不能认为是无意义的语言输出或是失败的课堂互动。因为这些问题设计的目的并不是让学生通过话语输出来训练口语表达,而是引导学生发现相关语句的语法特征与内容意义,为后续的推理与互动打好基础。

应用能力

精读教学的第二个目标是提高学生语言技能,即通过精读课文的解读,带动听说读写译的训练。这主要是通过围绕课文内容的问答和复述来实现的,因为学生对所学课文的复述与总结体现着语言运用能力的高低。

案例2的核心是关于Lions, Tigers and Bears的课文小结。这是一篇作者夜游纽约中央公园的游记散文,原文的叙述交织着公园轶事、历史沿革和民众情感等多方面的闪回,支线交错、结构复杂。对于本科二年级的学生来说,作出一个恰当的课文小结,仍是颇具挑战性的。为了实现这一目的,教师将整个教学活动划分为三部分展开。endprint

(1)Discuss with your partners for a summary of the text.

问题1是整个活动的第一部分。教师首先给出主干问题,让学生首先分组讨论所学内容。这是一个热身的阶段,目的是让学生回顾所学的主要内容,并对课文内容小结作出破冰性尝试。在具体的课堂中,我们观察到,在后续的学生汇报中,学生的概述普遍比较冗长,仍旧按照原文的段落顺序,逐段进行。单个学生的发言都在3分钟左右,个别学生甚至长达5分钟。值得注意的是,虽然学生产生了大量的语言输出,但因缺乏内在逻辑,这并不能完全认为是真正“有意义”的话语内容。

(2)What are the places did Bill go in his travel?

(3)Who did Bill meet, and how did he react?

(4)How many stages are involved in building Central Park, and what are they?

(5)What are peoples general attitudes towards Central Park?

(6)What happened to Bill in the end?

课堂互动的第二阶段是教师对于学生初次尝试的集体反馈。通过问题2—5,引导学生发掘原文“旅游”之下的不同子议题。问题2和3回顾作者的旅游细节,前者是景区地点信息,后者是游客人物经历;问题4回忆公园的建造过程与建筑特征;问题5探讨作者和普通民众对公园“爱恨交织”的复杂情结;问题6指出旅途结束。以上这些贯穿课文始终,教师通过提问,梳理出全文的主要话题,引导学生在纷繁复杂的记叙中,总结综合主要的关键信息。

(7)Who would like to present your revised version of the summary?

问题7是互动的第三阶段。需要学生在回答第二阶段问题的基础上,重新反思修改自己对于课文的小结,是从逐段总结的简单思维到按话题分类的复杂思维的提升。在这一轮的学生发言中,我们观察到,学生修改后的小结均按照课文议题进行呈现,内容的条理性与精炼程度均有了大幅度改进。纵观整个案例2中的问题设计,所有问题均立足于语言运用,以“实践、理论、再实践”的三段模式,帮助学生回顾课文要点,精炼语言输出,全方位提升了学生对于语言的综合反映能力。

思辨能力

精读课程的另一目标是帮助学生扩大知识面、提高分析批判能力,这主要是对课文内容进行引申和拓展。通过提问,帮助学生认识到过去的事件如何联系当下的时空,外国的内容如何对照中国的实际,文学作品如何反映社会现实。

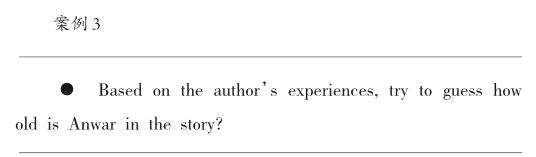

案例3的主干问题探讨课文主角安瓦尔的年龄,出自课文The Telephone。这是一篇关于作者童年记忆的小传,但原文并未直接给出安瓦尔的具体年龄。该话题的探讨发生在课文讲解结束之后,教师通过对课文中的三个场景的一系列提问,引导学生结合具体事例推测安瓦尔的人物特征和大概的年龄区间,问题的设计旨在提升学生全面分析文本细节的思辨能力。

(1)Why did Anwar regarded the year of the drought as the best year in his childhood memory?

(2)In the year of the drought, what could happen in peoples long wait for the fresh water?

(3)Why did little boys loved these fights?

(4)What could those boys see in the fight?

问题1—4立足于第一个场景,属于课文事件细节信息的提问。在探索答案的过程中,学生需要回顾课文片段,明确相关细节:干旱的年份,村子里面的妇女去郊外打水;在排队打水的过程中,年轻的妇女有时會有争执或是打架;作者特别喜欢看妇女互相打架,尤其是她们相互撕扯,衣衫不整的情形。通过上述信息的归纳,引导学生明确作者的两个特征:一是作者属于小男孩;二是作者的年龄已经蒙眬地有了性别差异的概念。

(5)Where and how did Anwar stand in order to see the process of telephone installation?

问题5聚焦作者和其他村民在村子安装电话时的反应。在这个场景中,学生需要明确课文中关于安瓦尔位置描述的相关语句:由于作者个子小,他只能挤过密密麻麻的大腿,目睹电话安装的过程。基于这些行为方式的描述,学生可以进一步推理出作者的身份特征,属于儿童,身高大约在成年人腰部。

(6)What was the consequence for Anwar personally after the telephone had been installed?

(7)What kind of game did Anwar often play in ImKallems courtyard?

(8)Why Anwar often played marbles in ImKallems courtyard?

(9)What kind of work would Anwar do in order to earn some pocket money?endprint

(10)How much would Anwar earn for each delivery?

问题6—10关注电话安装后对作者个人的影响。这个场景的事例包括:作者过去常常在大人之间相互传话,靠这个挣一些零花钱;零花钱都用于买弹球玩游戏;村子安装电话后,大人们不再需要安瓦尔传话了。综合这些文本细节,推断出作者的其他身份特征,作者喜欢玩弹球游戏,充当大人之间的信使。

(11)Based on our analysis of the three scenarios, who would like to make a guess about Anwars age.

问题11用于组织课堂问答,是主干问题从分析到解答,从线索推理到答案呈现的转换过程,标志着课堂互动由教师引导转入学生展示。要求学生在综合分析前三个场景信息的基础上,对作者年龄给出自己的大致判断并分析原因。

综上,案例3中一系列问题的设计,以“精读”课文文本为切入点,通过对细节的分析,引导学生思考文学作品中具体事件所反映的人物性格及其身份特征。是对学生批判能力和创造性思维的全面培养,涉及信息的识别、归纳、综合、推理、假设等一系列复杂思维活动。在具体的课堂互动中,讨论气氛热烈,别开生面。有的学生发言说,作者可能十来岁,因为他可以帮家里人打水,又喜欢看妇女衣衫不整的画面,属于比较大的儿童。也有的学生说,作者大概七八岁,因为他自己小时候就是在那个年龄玩弹球。虽然课堂讨论并没有确切的答案,但是在这一系列的思考和互动中,锻炼了学生的思辨能力,达到了精读课程的以阅读训练思维的教学目标。

总结

本研究立足教学实践,个案分析了英语精读课堂的教师提问,围绕理解能力、应用能力和思辨能力这三种教学目标探讨了课堂互动中的问题类型、提问目的、设计原理及其相互联系。研究发现,在以任务式互动为主导的精读课堂中,教师提问是驱动课堂任务、推进教学进程的关键;精读课堂的本质仍是以阅读为中心,任何教学活动都不能脱离这个平台;教学任务的设计和教师提问的运用要立足阅读文本;以提问带动课文中词汇、语法和语义的内容理解,训练复述概括的语言技能,提升分析批判等思辨能力。

本研究结果表明,第一,对于教师提问的研究,不能脱离具体课程这个大环境去抽象地划分类别和统计频次,要考虑具体问题与整体教学目标的关系。一切提问都是为既定的教学目标服务的,不考虑课型,单纯片面地分析提问类型,就可能一叶障目,丢掉了教学目标这个课堂的核心要素。第二,研究课堂提问也不能孤立地分析单个问题及其产生的师生互动,要联动地看待具体问题之间的相互关系。课堂教学是以不同的任务来实现的,每个教学任务又包含一个主干问题和一系列“分支”问题。这就需要我们梳理相邻问题之间的相互作用与关系,明确它们的内在逻辑与各自侧重。

由于篇幅所限,本研究只是从教师的角度呈现了不同类型的问题与设计,并未完整展示某个互动场景中师生双方的具体会话语料。这既是本研究的一个局限,也为今后更为深入地研究提供了方向。

参考文献:

[1]胡青球、埃德·尼可森、陈炜:《大学英语教师课堂提问模式调查分析》,《外语界》2004年第6期,第22-27页。

[2]兰良平、韩刚:《教师身份构建——课堂提问遭遇沉默的会话分析》,《外语界》2013年第2期,第59-68页。

[3]李庆生、孙志勇:《课堂提問:是获取信息还是挑战?——对大学英语课堂中教师提问功能的会话分析》,《中国外语》2011年第8期,第58-64页。

[4]杨利民:《现代大学英语精读4》,外研社,2011。

[5]Farahiana, D., Rezaeeb, M.“A case study of an EFL teachers type of questions:an investigation into classroom interaction”,Social and Behavioral Sciences,no.47(2012):161-167.

[6]Nation,P.Learning Vocabulary in Another Language 2nd edition(Cambridge: Cambridge University Press,2013).

[7]Walsh,S.ExploringClassroomDiscourse:Languagein Action(New York: Routledge,2011).

作者单位:西安外国语大学英文学院陕西西安endprint