QT间期离散度对“早期复极”人群潜在心脏事件预测价值

高 翯 曹家铭 高 琦

(黑龙江省中医医院·哈尔滨 150040)

QT间期离散度对“早期复极”人群潜在心脏事件预测价值

高 翯 曹家铭 高 琦

(黑龙江省中医医院·哈尔滨 150040)

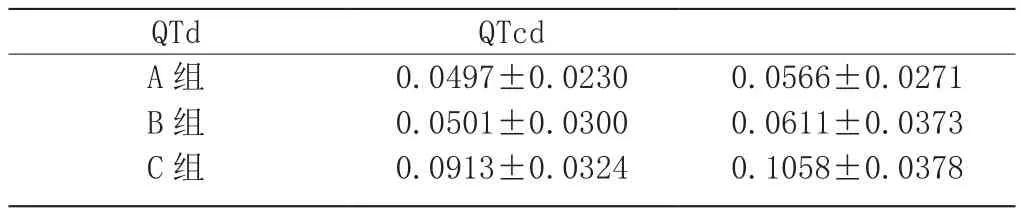

目的:探讨QT间期离散度(QTd)对“早期复极”人群潜在心脏事件的预测价值。方法:选取A组15名健康成人,B组15名“早期复极”不伴心脏症状者,C组15名“早期复极”伴有心脏症状者,计算三组人群QT间期离散度(QTd),校正后的QT间期离散度(QTcd)。结果:A组QTd,QTcd为0.0497±0.0230秒,0.0566±0.0271秒。B组QTd,QTcd为0.0501±0.0300秒 ,0.0611±0.0373秒。C组QTd,QTcd为 0.0913±0.0324秒, 0.1058±0.0378 秒。C组与A组之间的差异具有统计学意义。而B组与A组之间的差异无统计学意义。结论:在“早期复极”人群中其QTd及QTcd越大则出现心脏事件几率越大。

早期复极 QT间期离散度 校正后的QT间期离散度 预测价值

在因心脏不适到医院就诊的青壮年患者中“早期复极”现象较常见,传统观念认为“早期复极”属于心脏传导的生理性变异,无需治疗,但近年来,随着对该病的不断关注及研究,人们发现并非如此。本试验以QT间期离散度为观测指标,统计早期复极人群伴有心脏事件及不伴有心脏事件之QT间期离散度的分布情况,将其与正常人群中该指标进行对比,探讨QT间期离散度对早期复极人群潜在心脏事件的预测价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象

A组15名健康成人 年龄在 18~40周岁,无心脏不适症状,无高血压病,无糖尿病,无冠心病史。心电图无异常。无家族遗传病史。

B组15名早期复极不伴有心脏事件组 年龄在18~40周岁,无心脏不适症状,无高血压病,无糖尿病,无冠心病史。心电图除提示早期复极无其他异常。无家族遗传病史。

C组15名早期复极伴有心脏不适组 年龄在18~40周岁,自诉胸闷心慌胸痛症状,无高血压病,无糖尿病,无冠心病史,心电图除提示早期复极无其他异常,无家族遗传病史。

1.2 研究方法

三组受试者均未服用过任何药物,在静息状态下15分钟后描记体表12导联同步心电图。

1.3 测量方法

选择波型清晰的三个心动周期,测量最大QT间期QTmax和最小QT间期QTmin,测量QT间期时以Q波起点水平为等电位线,终点判定方法:1.T波回到等电位线。2.T波与U波之间的切迹。3.双向T波最后回到等电位的交点。按Baett公式(QTc=QT/√RR )得QTcmax和QTcmin.计算QTd=QTmax-QTmin,计算QTcd=QTcmax-QTcmin.连测三次后取其平均值。

1.4 统计学方法

所有数值用均数±标准差(x±s)表示,作单因子方差分析,取P<0.05为有显著性差异。

2 结果

三个受试组的QTd、QTcd测量结果见附表。结果表明: C组与A组之间的差异具有统计学意义。而B组与A组之间的差异无统计学意义。

表1 A,B,C三组QTd及QTcd(n=15,S, x±S)

3 讨论

在这里应明确两个概念即“早期复极”与“早期复极综合征”。自2010年以来,国际上已形成了“早期复极”和“早期复极综合征”的新定义,认为两者并非同一概念。约95%以上的早期复极是良性的,而与室性心动过速(VT)/VF相关的早期复极被定义为早期复极综合征。2008年以来几个大规模临床试验[1][2]表明,早期复极综合征是室性心动过速(VT)/VF有统计学显著意义的预测指标。“早期复极”的人群发生率高达2%-9%,最近公布的美国弗雷明汉(Framingham)资料中,“早期复极”的人群发生率为6.1%(243/3955)[3],多见于中青年男性。

笔者在临床实践中体会到,“早期复极”在因心脏事件到医院就诊的青壮年人群中不占少数。这些患者虽有胸闷,胸痛,心慌等心脏不适症状,但除心电图提示早期复极之外,其它相关化验及检查多无病理改变,所以此类患者就诊后多无具体诊断,亦无对应治疗。传统观念认为“早期复极”属于良性的先天心脏传导异常,无需特殊关注及治疗,但近年来随着对该人群的不断关注及研究发现早期复极并非都为生理变异,人们发现在多种疾病中如竞技类运动员及肥厚性心肌病,前降支肌桥,脊髓损伤等疾病的患者中均可出现早期复极的心电图表现。那么当临床医生在诊疗过程中遇到此类患者,如均告知其无心脏疾患,也不给予治疗是否妥当。因此能有一项简便易得的指标客观地预测出早期复极者是否存在发生心脏事件的可能性,将对临床医生诊疗过程帮极大。

本试验所选观测指标QT间期离散度的电生理基础是心肌细胞离子通道的相互关系,各个心肌细胞复极恢复的早晚是形成QT间期离散度的细胞电生理基础,心肌细胞的炎症,缺血及遗传基因等均可影响心肌细胞离子电流平衡,各种病理因素作用于心肌后致使细胞复极不同步则造成QT间期离散度的分布区间变大,所以说QT间期离散度反应的是心室肌复极的不同步性和不稳定性程度,对预测各种室性心律失常及判定心肌缺血程度有重要价值,这已经被证实,如梁国芬等研究发现急性心肌梗死患者的QT间期离散度明显延长[4],赵永国等人的研究表明左心室肥厚的原发性高血压患者的QT间期离散度较正常对照组明显增大[5][6],有学者在临床上曾以QT间期离散度作为观测指标,对不同病种人群进行对比,确定提示有恶性心律失常倾向的高危人群QT间期离散度明显大于正常对照组[7]。在本次观测中,早期复极合并心脏不适的患者中QT间期离散度较正常人群明显增大,提示此类人群心肌细胞稳定性较差且处于缺血状态,由此推断此类人群易发生心律失常及缺血事件。

越来越多的资料证明,早期复极人群中有相当一部分将发展为早期复极综合征患者,所以对于早期复极人群应进一步研究,加大样本量,选取更多的观测指标,免于误诊以及漏诊,而本试验提示QT间期离散度的测量将对临床诊疗提供巨大帮助。

[1] HAISSAGUERRE M,DERVAL N,SACHER F,et al.Sudden cardiac arrest associated with early repolarization [J]. N Engl J Med,2008,358:2016-2023.

[2] TIKKANEN J T, ANTTONEN O,JUNTTILA M J,et al.Longterm outcome associated with early repolarization on electrocardiography [J].N Engl J Med,2009,361:2529-2537.

[3] NOSEWORTHY P A.TIKKANEN J T,PORTHAN K,et.al.The early repolarization pattern in the general population:clinincal correlates and heritability [J].J Am Coll Cardiol,2011,57:2284-2289.

[4] 梁国芬,方玉珍,徐桂艳,等.急性心肌梗死QT离散度,JT离散度的演变.心电学杂志[J].1997,16:6-7.

[5] 赵永国,钟玉春,刘朝美,等.高血压致左室肥厚患者QT离散度分析.临床心血管杂志[J].2004,20:432.

[6] 余琴,李新,欧阳迎春,等.高血压左心室肥厚QT离散度与高敏C反应蛋白的关系[J].临床荟萃.2009,24:436-437.

[7] Davey P,QT interval and mortality from coronary artery disease, Prog Cardiovasc Dis.2000,42(5);359-384.