一次性呼吸过滤器在COPD患者无创正压通气中的应用

蒋 丽,万群芳,王 聪,吴小玲

(四川大学华西医院,成都 610041)

一次性呼吸过滤器在COPD患者无创正压通气中的应用

蒋 丽,万群芳,王 聪,吴小玲

(四川大学华西医院,成都 610041)

呼吸过滤器;无创正压通气;护理;慢性阻塞性肺疾病

呼吸过滤器(breathing filter,BF)也称生物过滤膜、热湿交换过滤器、人工鼻等,是一类在呼吸回路中使用的过滤器,具有不同程度的生物过滤、加温、加湿等作用。目前呼吸过滤器主要用于有创机械通气或建立了人工气道未行机械通气的患者及行肺功能检查的患者,其应用可保护气道黏膜,降低呼吸回路微生物污染,避免医院感染等[1]。而在无创正压通气治疗中,尚无应用呼吸过滤器的报道。吴小玲等[2]报道,由于管理规范缺失,多数医院长期以来未按要求对无创呼吸机进气过滤膜进行更换,也有医院为了控制成本支出,对一次性使用的过滤膜进行反复清洗使用,这在很大程度上破坏了过滤膜的结构和密度,影响过滤效果,导致大量灰尘积聚在无创呼吸机内部。此外,在呼吸机出气口也未应用呼吸过滤器,即使排除致病菌,部分灰尘随送气进入患者呼吸道,由此会产生小气道阻塞。本研究于2015年5—12月对行无创正压通气治疗的慢性阻塞性肺疾病患者在呼吸机回路中应用一次性呼吸过滤器,结果呼吸过滤器不同的安置位置、使用时间等均会不同程度地影响通气治疗效果,现将应用结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选择2015年5—12月在四川大学华西医院呼吸内科住院行无创正压通气的慢性阻塞性肺疾病患者共153例,按住院时间顺序编号,分为观察组77例和对照组76例。纳入标准:符合2014年GOLD指南慢性阻塞性肺疾病诊断标准,且有无创正压通气治疗指征。排除标准:肥胖、神志不清、有胸腔闭式引流及带机过程中人机同步性差的患者。两组患者的年龄、性别等比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 ①第1阶段:患者带上呼吸机待通气稳定后5 min内每隔1 min记录呼吸机所监测的吸气峰压及潮气量,5次记录取平均值为最后指标。②第2阶段:观察组将一次性呼吸过滤器(美国泰科,型号:DAR 352/5877)放置于呼吸机出气端接入呼吸通路,通气稳定后每隔1min记录呼吸机所监测的吸气峰压及潮气量5次,取平均值为最后指标。对照组将一次性呼吸过滤器(同观察组)放置于近面罩端接入呼吸通路,通气稳定后每隔1 min钟记录呼吸机所监测的吸气峰压及潮气量5次,取平均值为最后指标。③在通气治疗后的2~7 d,每天记录1次患者的吸气峰压及潮气量,记录方法同前。④第7天给予更换呼吸过滤器,继续监测患者第8天、第9天的吸气峰压及潮气量。

1.3 统计学方法 采用SPSS 17.0统计软件进行统计学分析,计量资料以¯x±s表示,组间比较采用t检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

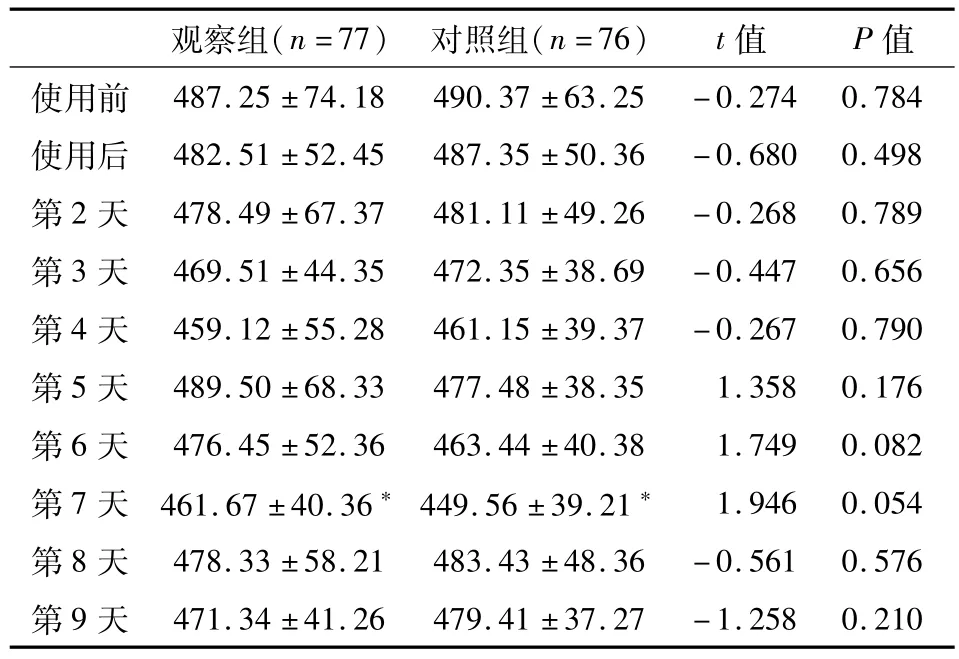

使用呼吸过滤器前,两组患者的平均吸气峰压和潮气量比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组使用呼吸过滤器前及使用后至第6天患者的平均吸气峰压和潮气量比较差异无统计学意义(P>0.05);使用前和使用后第7 d比较,患者的平均吸气峰压和潮气量呈明显下降,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。对照组在实施过程中有15例患者在第4天因吸气峰压和潮气量降低不能满足患者治疗需要给予更换呼吸过滤器;其余患者使用呼吸过滤器前及使用后至第6天患者的平均吸气峰压和潮气量比较差异无统计学意义(P>0.05);使用前和使用后第7天比较,患者的平均吸气峰压和潮气量呈明显下降,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1、表2。

表1 两组患者使用呼吸过滤器前后平均吸气峰压比较(cmH2O,¯x±s)

表2 两组患者使用呼吸过滤器前后潮气量比较(mL,¯x±s)

3 讨论

3.1 无创正压通气时呼吸过滤器的安置位置 有创机械通气时,需在机器的出气口及患者呼气回路安置过滤器,其目的在于:①对吸入的气体进行加温、加湿,以防止因吸入低温、干燥气体刺激而影响纤毛的运动功能,保护气道黏膜。②利用呼吸过滤器的直接拦截、惯性冲撞、扩散拦截等机制防止水生的和空气中细菌、病毒通过,以降低呼吸道感染的发生[3]。③呼气回路使用过滤器,可避免呼吸机、麻醉机等受污染。无创正压通气为单回路,无法像有创机械通气时在出气口及呼气回路均安置过滤器,可供安置呼吸过滤器的位置有呼吸机的出气口及呼吸机管路与鼻/面罩连接处之间。由表1、表2可知,在无创正压通气治疗中,将呼吸过滤器安置在呼吸机出气口处或是呼吸机管路与鼻/面罩连接处,在通气治疗的初期均不会影响通气治疗的效果,使用前与使用后患者的吸气峰压、潮气量比较差异无统计学意义(P>0.05)。对照组将呼吸过滤器安置在管路与鼻/面罩连接处,虽然既可以起到温化、湿化的作用,又可以对吸入气体进行过滤,但由于慢性阻塞性肺疾病患者合并感染时其痰液量增加,咳嗽时痰液喷出易污染过滤器,导致过滤器堵塞的风险增加。此外,通过观察发现安置在此处的过滤器受患者呼出气体的湿度和经湿化装置加湿后气体湿度的双重影响,过多的水分也会增加过滤器堵塞的风险。实施过程中,对照组有15例患者在治疗的第4天由于吸气峰压和潮气量降低致不能满足治疗需要而中途更换了呼吸过滤器,而观察组患者均可持续使用至第7天。综合考虑无创正压通气治疗的效果及其存在的潜在风险,认为在无创正压通气治疗时,将呼吸过滤器安置在呼吸机出气口处,既可以对呼出气体进行过滤,清除致病菌及环路中的颗粒性异物(尤其是钠石灰、粉尘等),以减少对呼吸道的有害刺激,又可降低呼吸过滤器被痰液等污染导致堵塞的风险,延长呼吸过滤器的使用时间,减少成本支出,节约医疗资源。

3.2 无创正压通气治疗时呼吸过滤器的更换时间目前,在无创正压通气治疗中呼吸过滤器尚无确切的更换时间。在有创机械通气中,朱玉梅等[4]建议24 h更换1次。龚爱萍等[5]研究显示复合型呼吸过滤器在使用第1天、第2天滤菌效果好,细菌培养阳性率为0,但随着使用时间的延长,滤菌效应逐渐下降或消失,建议2 d更换1次。Branson[6]认为呼吸过滤器24 h更换与每周更换在湿化效果、呼吸机相关性肺炎、住ICU时间等方面差异无统计学意义。本研究发现,无创正压通气治疗时使用的呼吸过滤器在7 d内其对患者的吸气峰压、潮气量等无明显影响,与使用前比较差异无统计学意义(P>0.05)。超过7天,其内吸附的灰尘增多,可能导致过滤器部分堵塞,因而影响潮气量。由表1、表2可知,当呼吸过滤器持续使用至第7天时患者的吸气峰压、潮气量明显下降,与使用前比较差异有统计学意义(P<0.05)。为了保证通气治疗的效果,认为在无创正压通气治疗中,呼吸过滤器至少7 d更换1次。但此更换频率是基于每周对呼吸机空气过滤膜进行定时更换和每月对呼吸机内部进行清洁维护的基础上。因此,医护人员应根据实际应用情况和所监测患者的通气参数进行适时更换。

3.3 无创正压通气治疗时呼吸过滤器对通气效果的影响 使用呼吸过滤器是否对通气效果产生影响,不同的研究有不同的观点。有研究得出呼吸过滤器应用于肺气肿的患者有可能堵塞气道,加重通气功能障碍[3]。侯艺威等[7]报道显示呼吸过滤器的使用虽然对呼吸机参数有一定影响,但其不会妨碍临床治疗。用与不用呼吸过滤器,不会严重影响实际呼吸机参数的稳定性,偏离在允许可控制范围内。本研究纳入的均为慢性阻塞性肺疾病患者,在无创正压通气治疗时,不用呼吸过滤器与呼吸过滤器使用7 d内,患者的吸气峰压、潮气量比较差异无统计学意义(P>0.05),因而不会影响通气效果。但值得关注的是,一次性呼吸过滤器随着使用时间的延长,超过7 d,其对吸气峰压、潮气量的影响就越大。

4 小结

在无创正压通气治疗过程中,为了避免医院感染的发生,同时保证通气治疗效果,控制成本支出,建议在无创呼吸机出气口加用一次性呼吸过滤器,并至少7 d更换1次。由于国内尚无统一的无创呼吸机消毒管理规范,对于呼吸机内部的消毒处理及各种呼吸回路的更换时间也无有力的循证支持,因此,在无创正压通气治疗过程中一次性呼吸过滤器的具体应用方法和更换时间,尚需更进一步的研究。

[1]翟莉莉,李永录.呼吸过滤器临床应用进展[J].中国临床新医学,2010,3(8):796-799.

[2]吴小玲,万群芳,梁宗安.无创呼吸机管理缺陷存在的医疗风险及对策[J].中国医院管理,2014,34(11):79-80.

[3]刘新平,张秋军,郑瑶.呼吸过滤器在机械通气中的作用[J].中国医疗设备,2008,23(12):83-84,80.

[4]朱玉梅.一次性湿热交换器在预防呼吸机相关性肺炎中的效果观察[J].护士进修杂志,2012,27(24):2278-2279.

[5]龚爱萍,周红,曾丽,等.机械通气病人呼吸过滤器更换时间的临床研究[J].护理研究,2014,28(6B):2096-2097.

[6]Branson RD. The ventilator circuit and ventilator-associated pneumonia[J].Respir Care,2005,50(6):774-787.

[7]侯艺威,刘小丽,郑吉锋.呼吸过滤器的应用对呼吸参数的影响分析[J].中国医疗器械信息,2004,10(4):24-26,29.

R473.56

B

1009-8399(2017)06-0051-04

2016-03-23

蒋 丽(1984—),女,主管护师,本科,主要从事呼吸危重症护理工作。

吴小玲(1964—),女,主任护师,本科,主要从事临床护理管理和护理教育工作。

(本文编辑:龚礼敏)