中国当今家暴的传统法律原因*

(华东政法大学法律学院,上海 200042)

中国当今家暴的传统法律原因*

王立民

(华东政法大学法律学院,上海 200042)

深究中国当今发生家暴的原因,可以看到传统法律的影响因素。中国传统法律怂恿尊、长对卑、幼的家暴,以致卑幼者往往成为家暴的牺牲品。这种法律渊源流长,《唐律》在总结以往立法的基础上,第一次对怂恿家暴的法律作了较为完备的规定,以后的《宋刑统》《大明律》《大清律例》又沿袭和发展了这一法律传统。中国古代法律以刑法为主,其强大的规范作用反射到中国传统的谚语、文学作品、家训与家规等领域。当前,要避免、减少家暴,不仅要着力实施我国《反家庭暴力法》,还要加强社会主义法治文化建设,从根本上消除传统法律怂恿家暴的影响,根治家暴,进一步建设文明、和谐的家庭关系。

家庭暴力;中国法律;古代律典;家庭与社会

家庭暴力(以下简称:家暴)在当今中国是一个不容小视的问题。据统计,在全国2.7亿个家庭中,遭到过家暴的妇女占30%,家庭中的施暴者90%是男性,女性成了家暴的主要对象,每年有近10万个家庭因为家暴而解体。*《检察风云》编辑部:《围堵家暴者》,《检察风云》2016年第8期。另外,未成年人也是家暴的受害者。从2008年至2013年,仅媒体报道的未成年人受到家暴的案件就有697件。*刘强:《家暴案件面面观》,《检察风云》2016年第8期。这些数字都触目惊心。深究中国当今发生家暴的原因,可以看到传统法律的影响因素。中国传统社会中长期存在家暴,而且存在怂恿家暴的法律,以致家暴司空见惯,甚至还演变成一种传统。这种传统至今还有影响,并成为中国现存家暴的传统法律原因。目前,在中国研究家暴的成果中,鲜见提到这一原因,有必要加以深究,从而全面认识当今中国家暴存在的历史根源,并采取相应对策,减少家暴,缩小因家暴而造成的危害。笔者于本文中以中国唐、宋、明、清朝的主要法典《唐律》《宋刑统》《大明律》《大清律例》为中心,对中国传统社会中家暴的法律原因作些探索,以期为当今相关立法提供镜鉴。

一、《唐律》中怂恿家暴的规定

中国传统社会中的家庭成员有尊卑与长幼之分,其区别的主要依据是以宗法血缘关系为基础的“五服”。依尊、长到卑、幼的排列分别是斩衰、齐衰、大功、小功和缌麻。*丁凌华:《五服制度与传统法律》,商务印书馆2013年版,第10页。西晋时制定的晋律把“五服”与刑法结合起来,形成了“准五服以制罪”制度。*张晋藩:《中华法制文明史》(古代卷),法律出版社2013年版,第223页。这一制度确定,尊、长侵害卑、幼的,用轻刑;相反,则重。它怂恿了尊、长对卑、幼的家暴。《唐律》是唐朝的一部主要法典,其在总结以往立法的基础上,第一次对这一制度作了较为完备的规定。《唐律》的条文中与家暴相关的主要有以下一些内容。

1.《唐律》的规定怂恿祖父母、父母对子孙的家暴

唐朝的祖父母、父母与子孙的关系是一种尊卑关系,“五服”中属于斩衰亲。*丁凌华:《中国丧服制度史》,上海人民出版社2000年版,第122-123页。这里的“子孙”是指儿子、女儿和孙子、孙女。他们的地位十分悬殊,如同天地一般,特别是父亲,即“父为子天”。*《唐律疏议·斗讼》“告祖父母父母”条“疏议”。在这种关系之下,祖父母、父母对子孙家暴的受刑事处罚很轻,甚至还可以免予刑事制裁。《唐律》规定,子孙如果违反了教令,祖父母、父母将其杀死,用刑仅为徒刑。“若子孙违犯教令,而祖父母、父母殴杀者,徒一年半”。*《唐律疏议·斗讼》“殴詈祖父母父母”条。这一用刑大大轻于祖父母、父母殴杀非家庭成员的普通人的法律责任。如果他们殴杀了一个非家庭成员的普通人,所受的刑罚就是死刑。“诸斗殴杀人者,绞。”*《唐律疏议·斗讼》“斗殴杀人”条。《唐律》同时还规定,如果祖父母、父母过失杀死了违反教令的子孙,可以免予刑事制裁,即“过失杀者,各勿论”。*《唐律疏议·斗讼》“殴詈祖父母父母”条。

在这种祖父母、父母与子孙的地位悬殊的关系之下,子孙如果对祖父母、父母施行家暴,用刑就极其严厉。《唐律》规定,子孙无论是打还是骂祖父母、父母,都构成“十恶”重罪。其中,谩骂祖父母、父母构成“十恶”中的“不孝”罪,殴打了祖父母、父母则构成了“十恶”中的“恶逆”罪。*《唐律疏议·名例》“十恶”条。违犯者的用刑均是死刑,只是有绞与斩的差异。《唐律疏议·斗讼》“殴詈祖父母父母”条明文规定:“诸詈祖父母、父母者,绞;殴者,斩”。即使他们过失杀死了自己的祖父母、父母,也要被处以仅次于死刑的流刑,即“过失杀者,流三千里”。一方面,这一用刑大大重于子孙过失杀死一个普通人,如果他们过失杀死了一个非家庭成员的普遍人,用刑可适用赎刑而不需使用“五刑”,“诸过失杀伤人者,各依其状,以赎论”*《唐律疏议·斗讼》“过失杀伤人”条。,另一方面,这一用刑又大大重于祖父母、父母因子孙违反教令而过失杀死子孙的处理,即可以免予刑事制裁。

在《唐律》的规定中,不仅祖父母、父母与子孙的家庭地位十分悬殊,如同天地一般,而且对施行家暴的用刑也非常悬殊。祖父母、父母对子孙施行家暴用的刑很轻,甚至可以免予刑事制裁;子孙对祖父母、父母施行家暴的用刑却很重,就是过失者也要被处以流刑。其中的“子孙违反教令”中“教令”的范围很宽泛,就是祖父母、父母对子孙的各种要求,涵盖了子孙行为的方方面面。子孙不遵从祖父母、父母的要求,就会构成“子孙违反教令”,祖父母、父母就可合法地施行家暴,子孙也只能接受这种处罚。这既是祖父母、父母管束子孙的一种重要手段,也是一种可以对其进行家暴的合法理由。这实质上怂恿了祖父母、父母对自己的子孙施行家暴。

2.《唐律》的规定怂恿丈夫对妻子的家暴

在唐朝的家庭成员关系中,除了亲子关系外,还有夫妻等关系。唐朝的夫妻关系如同父子关系,即尊卑关系。“妻之言齐,与夫齐礼,义同于幼”。*《唐律疏议·斗讼》“欧伤妻妾”条“疏议”。因此,夫妻之间也属斩衰亲,其关系也是一种天地关系,即“夫者,妻之天也。移父之服而服,为夫斩衰”。*《唐律疏议·名例》“十恶”条“疏议”。在这种关系之下,丈夫对妻子的家暴用刑很轻,甚至还可以免予刑事制裁,《唐律》的规定就是这样。《唐律疏议·斗讼》“殴伤妻妾”条规定:“诸殴伤妻者,减凡人二等”;“过失杀者,各勿论”。此条“疏议”还专门对丈夫过失杀妻不被追究刑事责任的理由作了解释。“‘过失杀者,各勿论’,为无恶心,故得无罪。”《唐律》的这些规定都怂恿了丈夫殴打妻子,即实施对妻子的家暴。

同样在这种夫妻的天地关系之下,妻子如果实施了对丈夫的家暴,用刑就十分重,要重于对其他普通人的量刑。《唐律》把妻子家暴丈夫的行为定为“十恶”行为。其中,殴打丈夫为“不睦”罪,杀死了丈夫为“恶逆”罪。*《唐律疏议·名例》“十恶”条。这样,对妻子家暴丈夫的用刑就很重。《唐律》规定:“诸妻殴夫,徒一年;若殴伤重者,加凡斗伤三等。”*《唐律疏议·斗讼》“妻殴詈夫”条。凡人殴夫的用刑则要轻得多。“诸斗殴人者,笞四十。”*《唐律疏议·斗讼》“斗殴以手足他物伤”条。如果妻子对丈夫家暴,以致过失杀死丈夫的,用刑也要比丈夫过失杀死妻子的用刑重许多,即“过失杀伤者,各减二等”。*《唐律疏议·斗讼》“妻殴詈夫”条。此条“疏议”还专门对此规定作了解释。“假如妻折夫一支,加凡人三等,流三千里,过失减二等合徒二年半。”*《唐律疏议·斗讼》“妻殴詈夫”条“疏议”。与丈夫家暴过失杀死妻子可以不被追究刑事责任相比,也是天壤之别。

在《唐律》的规定中,不仅丈夫与妻子的家庭地位类似父子关系,如同天地一样,而且对双方施行家暴后的用刑也差别很大。丈夫对妻子的家暴用刑很轻,甚至还可以免予刑事制裁;妻子对丈夫的家暴则用刑很重,就是过失者也要被处以刑罚,不会被免予刑事制裁。这样的规定十分有利于丈夫随意对妻子实施家暴,阻遏了妻子对丈夫的家暴。《唐律》明显纵容丈夫对妻子的家暴。

3.《唐律》的规定怂恿长者对幼者的家暴

在唐朝的家庭关系中,除了祖父母父母与子孙、夫与妻的斩衰亲以外,还有齐衰、大功、小功、缌麻亲,这些亲属关系中就有长、幼的关系。如果长、幼之间发生家暴而需用刑罚加以惩罚,那么对长者的用刑就轻,对幼者的用刑则重,《唐律》就是如此规定的。依据《唐律疏议·斗讼》“殴兄姊等”条的规定,弟妹家暴兄姐的用刑就要重于兄姐家暴弟妹的用刑。先看弟妹家暴兄姐的用刑。“诸殴兄姊者,徒二年半;伤者,徒三年;折伤者,流三千里;刃伤及折支,若瞎其一目者,绞;死者,皆斩;詈者,杖一百。”再看兄姐家暴弟妹的用刑。“若殴弟妹及兄弟之子孙、外孙者,徒三年;以刃及故杀者,流二千里。过失杀者,各勿论。”对比这两条规定,可以发现对弟妹殴打兄姐的用刑明显重于对兄姐殴打弟妹的用刑,并突出体现在三个方面。第一,殴打的结果相同,但用刑则是殴打兄姐重,殴打弟妹轻。同样是殴打至死,对弟妹的用刑是“斩”,而对兄姐的用刑仅是“流二千里”。在《唐律》规定的“五刑”的刑等中,“斩”比“流二千里”要重四等。*《唐律疏议·名例》“死刑二”条。第二,过失殴打弟妹,即使殴打致死,都可免予刑事处罚,即“过失杀者,各勿论”。相反,殴打兄姐则没有这一规定,即要被追究刑事责任。第三,弟妹谩骂兄姐构成犯罪,即被“杖一百”,可是兄姐谩骂弟妹则不构成犯罪。从中可得知,《唐律》还纵容长者对幼者的家暴。

从《唐律》的规定可知,其通过减轻用刑甚至免刑,来怂恿尊、长者对卑、幼者的家暴,同时,通过对卑、幼者的加重用刑,来抑制他们对尊、长者的家暴。这种用刑的轻重区别从一个侧面反映出,家暴的主体往往是尊、长者,而家暴的对象往往是卑、幼者。另外,家暴的重要形式是殴打与谩骂,即“殴”与“詈”。《唐律》的这些怂恿尊、长家暴的规定对以后中国封建朝代的立法产生了很大影响,怂恿家暴的规定得到延续。

二、《宋刑统》《大明律》《大清律例》对怂恿家暴规定的沿袭

受《唐律》关于怂恿家暴规定的影响,《宋刑统》《大明律》《大清律例》在作出类似规定的同时,还根据本朝代的具体情况,作了相应的改革。

1.《宋刑统》对怂恿家暴规定的沿袭

《宋刑统》是宋朝的主要法典,基本沿用了《唐律》的内容,其中也包括怂恿尊、长家暴卑、幼的规定。《唐律》这一规定的内容在《宋刑统》中全部被继承,只是《宋刑统》在体例上与《唐律》有所不同。《宋刑统》是律下分门,门下设条,有些律条便归入门下,不再单独设置。《唐律》则是律下直接设条,没有门,因此《唐律》关于怂恿尊、长家暴的内容在《宋刑统》的排列上有了改革,有些单独的《唐律》的律条,在《宋刑统》中就成为门中的内容,不再是如《唐律》那样单独的律条了。《唐律·斗讼》中的“殴伤妻妾”、“妻殴詈夫”、“殴兄姊等”、“殴詈祖父母父母”条的内容全部被归入《宋刑统·斗讼》的“夫妻妾媵相殴并杀”门,它们原有律条的条标也不复存在了。经过门的归纳,《宋刑统》就把《唐律》中有关怂恿家暴的规定在体例上作了改革,重新整合了这些规定,便于人们查找与运用。

2.《大明律》对怂恿家暴规定的沿袭

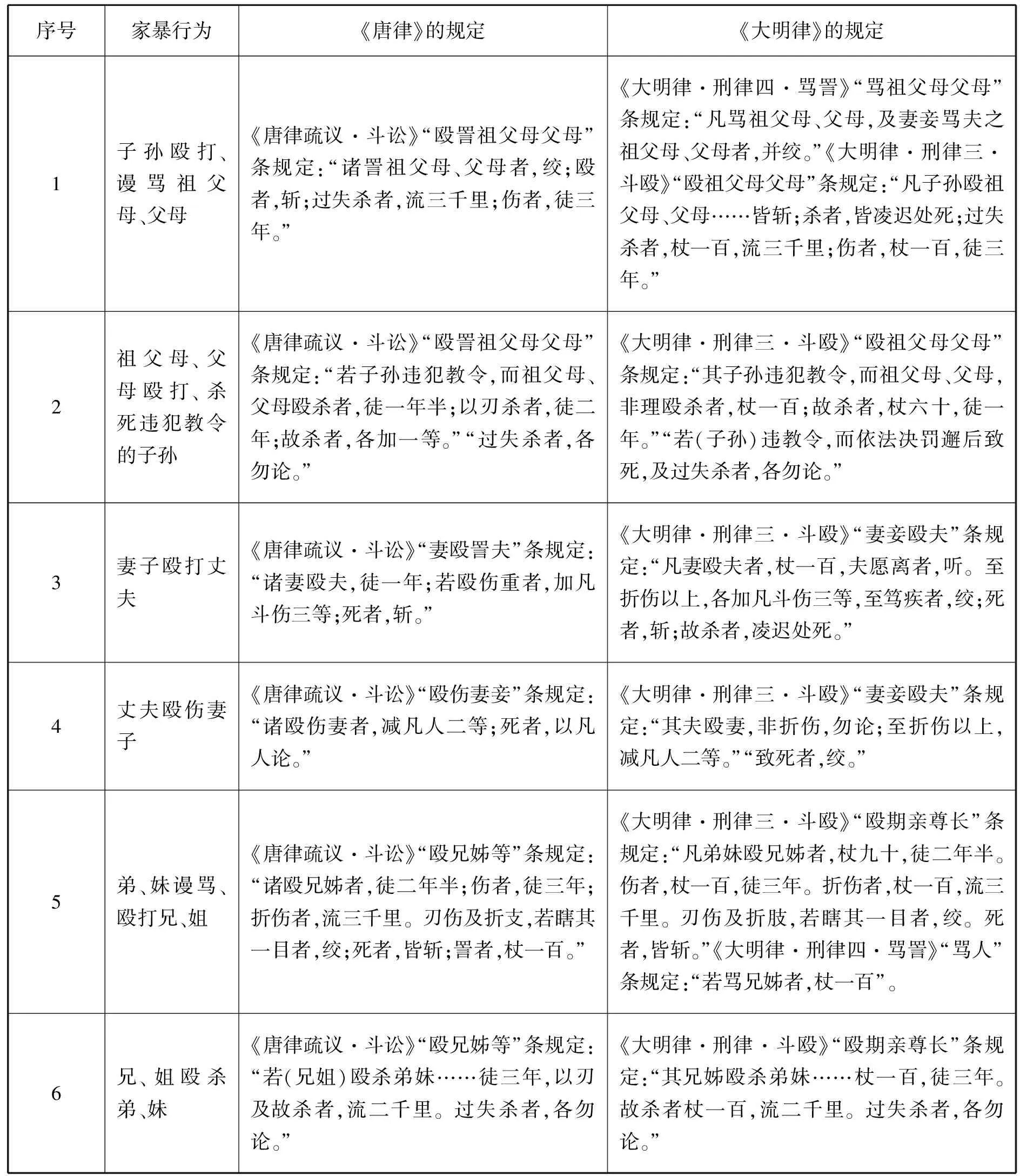

《大明律》是明朝的一部主要法典。它在体例与内容上虽有沿用《唐律》之处,但同时又对《唐律》作了改革。在体例上,它采用名例加吏、户、礼、兵、刑、工7篇的体例,与《唐律》12篇的体例有很大不同。在内容上,它只保留了《唐律》中的部分内容,其它的内容均为新增,*参见王立民:《唐律新探》,北京大学出版社2016年版,第448-449页。同时,在对犯罪者的用刑上,也有所改变。在这种情况下,《大明律》对《唐律》中怂恿家暴规定的改革就比较大了(其主要内容可参见表1)。

表1 《大明律》对《唐律》中怂恿家暴规定的改变

从以上《大明律》与《唐律》关于怂恿尊、长对卑、幼家暴的规定比较可以看到,《大明律》总体上加大了怂恿尊、长对卑、幼家暴的力度,这又突出表现在以下两个方面。一方面,凡是尊者对卑者的家暴,对尊者的用刑要比《唐律》的规定轻。同样是祖父母、父母殴杀违犯教令的子孙,《大明律》规定祖父母、父母只要被“杖一百”,《唐律》则规定要被“徒一年半”。同样是丈夫殴打妻子,《大明律》规定丈夫打妻子可以不负刑事责任,即“非折伤,勿论”;《唐律》则没有明文规定。另一方面,凡是卑、幼者对尊、长的家暴,对卑、幼的用刑要比《唐律》的规定重。同样是过失杀死祖父母、父母,《大明律》对子孙的用刑是“杖一百,流三千里”;《唐律》仅是“流三千里”。同样是妻子打伤了丈夫,《大明律》规定有“至笃疾者,绞”,《唐律》规定则是“加凡斗伤三等”,即最高刑是“流三千里”。*《唐律疏议·斗讼》“殴人折跌支体瞎目”条。同样是弟、妹殴打兄、姐,《大明律》规定对弟、妹的用刑是“杖九十,徒二年半”;《唐律》的规定仅是“徒二年半”。可见,从总体上来看,《大明律》中的相关规定更有利于尊、长对卑、幼的家暴,而更不利于卑、幼对尊、长的家暴。因此,可以说,《大明律》怂恿尊、长对卑、幼家暴的力度加大了。

3.《大清律例》对怂恿家暴规定的沿袭

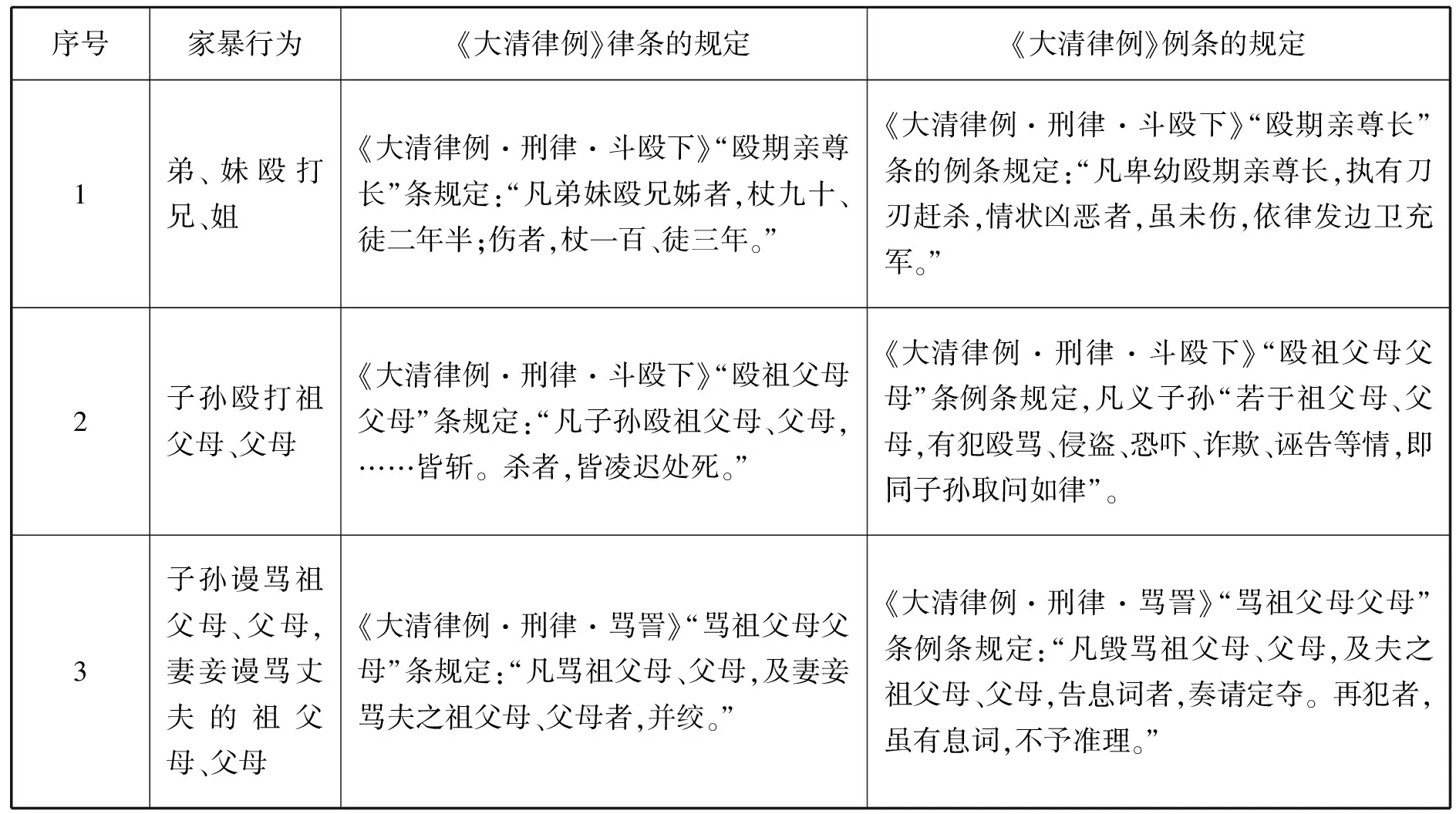

《大清律例》是清朝的一部主要法典。它成功地将律例合编,使其成为中国古代一部由律例构成的典型法典。它的律条内容大量沿用《大明律》,与《大明律》律条的内容相差不大,关于怂恿家暴的内容即基本一致,但许多律条之后所附的例条则是《大明律》所没有的。《大清律例》对此作了改革,形成了自己的特色。例条主要起补充律条的功能,作用不小。其中,关于怂恿家暴的规定也因此而有所改变。《大清律例》中的“妻妾殴夫”等律条后没有附例条,这种改革集中反映在表2中。

表2 《大清律例》对怂恿家暴的主要规定

从《大清律例》的律条与例条的规定来看,《大清律例》中律条关于怂恿家暴的规定与《大明律》的相关律条基本一致,而其例条的规定为新增。这些例条都对律条的规定起了补充功能。《大清律例·刑律·斗殴下》“殴期亲尊长”条的例条对律条中没有规定的“执有刀刃赶杀,情状凶恶者”作了规定;《大清律例·刑律·斗殴下》“殴祖父母父母”条的例条对律条中没有规定的义子孙家暴义祖父母、父母的“殴骂、侵盗、恐吓、诈欺、诬告等情”作了规定;《大清律例·刑律·骂詈》“骂祖父母父母”条的例条对律条中没有规定的子孙谩骂祖父母、父母与妻妾谩骂丈夫的祖父母、父母后又“告息词者”的行为作了规定。经过例条如此补充,使得律条的规定更为完备,在司法实践中也更具操作性。另外,对于卑、幼家暴尊、长者的行为,用刑有加重的倾向。在《大清律例·刑律·斗殴下》“殴期亲尊长”条的例条对弟、妹殴打兄、姐在内的卑、幼殴打期亲尊长并未受伤的行为,用刑是“依律发边卫充军”,而律条的规定仅是“杖九十、徒二年半”,例条的用刑明显重于律条。这些都是《大清律例》怂恿家暴的一些特别规定。

4.小结

《唐律》作为唐朝的一部主要法典,对家暴作了较为完备的规定,之后的《宋刑统》《大明律》与《大清律例》等宋、明、清的主要法典,也对家暴作了规定,并且在体例与内容等方面都有继承和完善,以适应本朝代的需求,维护以父权与夫权为中心、尊长卑幼有序的封建家庭秩序。

三、中国怂恿家暴的传统法律得到了实施

中国古代关于怂恿家暴的法律在司法实践中得到了实施,使其在现实生活中得到了落实。这里以一些现存的案例来反映其实施情况。

1.司法实践中体现的尊、长家暴卑、幼的情况并不鲜见

中国传统社会中,官方不仅制定了怂恿尊、长对卑、幼家暴的法律,还加以严格实施,有的还进入司法程序,其情况可从现存的案例中得到一些反映。这也从一个侧面说明,那时尊、长对卑、幼的家暴已经不是一种偶然现象,严重的家暴行为已经广泛存在于官府的审判实践之中。这里以例为证。在唐朝,奉先县有曹芬兄弟两人,都是士兵“隶北军”,他们酒后家暴自己的妹妹,即“醉暴其妹”。当父亲去制止时,他们还是不罢手,于是妹妹便气愤投井而亡。“父救不止,恚赴井死。”此县的县尉审判了此案并作出了判决。*辛子牛主编:《中国历代名案集成》(中卷),复旦大学出版社1997年版,第102-103页。在宋朝,颍川的一位名为刘柳的人因其哥哥刘甲的原因,用鞭子抽打自己无辜的妻子,对其实施家暴,即“鞭其妇”,结果其妻被这一家暴活活折磨致死,“妇以无罪死”。此案后来被“颍川推官”张洞受理。*(宋)郑克:《折狱龟鉴》,刘俊文译注、点校,上海古籍出版社1988年版,第197页。在明朝,达州有兄周敬三与弟周南八两人因私情而发生家暴,其中周敬三“欲火与妒心兼炽”,殴打周南八,最后周南八被自己的兄长周敬三殴死。“拳脚所向,而南八无生矣。”达州刺史毛庚南审判了此案,周敬三也因此而被追究了刑事责任。*末子、文函编著:《明清法官断案实录》(上),光明日报出版社1999年版,第142页。清朝乾隆四十二年(1777年),河南中牟县的韩宗玉家暴自己的妻子郭氏并致其死亡。乾隆四十一年(1776年)8月,韩宗玉娶妻郭氏,翌年正月韩宗玉外出贸易,其间回过家并与郭氏同过房;同年,韩宗玉回家,看到郭氏怀孕,怀疑其与自己的伙计刘改子有奸情,便抓住郭氏头发,扯到坑上,令其跪下,还要逼她招供奸情,可郭氏“坚不承认”,于是,韩玉宗拿起棍子,劈头盖脸猛打,最后,他觉得用棍打还不解气,便拿起斧头,乱砍郭氏30多刀,致其毙命。此案经县、巡抚、刑部审理,还由乾隆皇帝裁决。*参见柏桦:《明清奇案》,广东人民出版社2009年版,第218-223页。可见,中国传统社会的家暴屡见不鲜,在诉讼案件中就能得到显现,不在案例里、不由官府审理的就更多了。

2.尊、长家暴卑、幼的行为依法得到了轻判

中国传统法律怂恿家暴集中表现在尊、长家暴卑、幼时依法得到了轻判,相反,则受到重判,即尊、长家暴卑、幼用刑轻,卑、幼家暴尊、长则用刑重。司法态度与此保持一致,怂恿尊、长对卑、幼家暴的法律得到了实施,这在案例中也得到充分了体现。以清朝嘉庆年间(1796-1820年)一些家暴致死案件的审判为例进行比较,可以反映那时怂恿尊、长家暴卑、幼法律的实施情况,这是因为,对同一时期发生的家暴案件进行比较,可比性会强一些,也更具说服力。嘉庆年间发生过一些尊、长家暴卑、幼案件,对其处罚明显轻于卑、幼家暴尊、长的处罚。这里先以丈夫对妻子家暴和妻子对丈夫家暴的用刑比较,来反映法律怂恿尊者对卑者的家暴。嘉庆六年(1801年),浦发淋与其妻副姐不和,原因是她“贪懒不听”,而且在浦发淋母亲浦章氏训斥时,副姐还“出言挺撞”。于是,浦发淋便对自己的妻子副姐又是骂又是打。“浦发淋喝骂,并掌殴副姐右腮颊”,接着还“用木槌连殴,致伤其左腿、左臁肕”,甚至殴其头部,致其“倒地”死亡。审判后的用刑是“绞监侯”。*郑秦、赵雄主编:《清代“服制”命案》,中国政法大学出版社1999年版,第465页。同年,还发生过妻子对丈夫的家暴案件,但用刑则明显重于“绞监侯”。那年郑棕兆被其妻郑赖氏家暴致死。郑棕兆以“屠宰为业”,经常家暴自己的妻子郑赖氏,“郑赖氏屡被打骂”。一次,郑赖氏在被郑棕兆殴打后,“忆及伊夫屡次打骂欺凌,一时忿恨”,利用有利时机,竭尽全力,对郑棕兆施暴,最终导致他“翻跌下地,食器嗓具断,立时殒命”。此案经审理后,判处郑赖氏“凌迟处死”。这一用刑大大重于“绞监侯”。*同上注,郑秦、赵雄主编书,第477-478页。可见,法律怂恿丈夫对妻子的家暴,即法律怂恿尊者对卑者家暴。

以嘉庆年间发生过一些兄对弟家暴和弟对兄家暴的用刑比较,也可以反映出裁判者怂恿长者对幼者的家暴的情形。嘉庆五年(1800年),胞兄朱定陇与胞弟朱定海居住在一起,朱定陇因酗酒、当钱之事与母亲肖氏发生争执,朱定海为其母亲,对朱定陇施以家暴。他“举锹向殴,朱定陇头向右闪,致伤左项颈损连耳根”,接着继续用锹殴打,以致其“伤及脑后,倒地擦伤左手腕,移时殒命”。这一家暴致死案经审判后,对朱定海的用刑为“斩立决”。*同前注,郑秦、赵雄主编书,第438-439页。可是,对嘉庆元年(1796年)发生的兄家暴弟致死案的用刑就不同了,明显轻于对朱定海的用刑。那年兄赵学贤在田内放鸭,其鸭被一个名为刘泽高的过路人偷捉。“赵学贤家鸭只放于田内,有刘泽高路过偷捉。”以后赵学贤发现其弟赵学香与刘泽高有来往,令其不要与刘泽高来往,但赵学香不听。“(赵学贤)遇见赵学香与刘泽高同行,赵学贤以刘泽高不是好人,嘱令不必相与,赵学香不听而散。”当日,他们的母亲赵胡氏知道此事后,亦指责赵学香的不是,可他不仅不听劝告,还对母亲没礼貌。此时的赵学贤义愤填膺,便“顺取柴刀戳伤赵学香脊背左后肋、左臂膊,赵学香放手转身,赵学贤又戳其右肋”,接着又“复用刀连戳赵学香左血盆、左曲,倒地,赵学香旋即殒命”。此案的审判结果是“绞监侯”。*同前注,郑秦、赵雄主编书,第428-429页。“绞监侯”的用刑比“斩立决”明显要轻。可见,中国传统司法与立法一致,都以兄对弟的家暴用刑轻和弟对兄的家暴用刑重,来怂恿兄对弟即长对幼的家暴。清朝嘉庆年间发生家暴案件的用刑与中国古代其它时期的类似情况相差不多。通过这些案件,可以窥视中国古代怂恿尊、长家暴卑、幼规定的实施情况。

3.小结

中国传统社会中关于怂恿尊、长对卑、幼的家暴,不仅法律作了规定,而且这些规定在司法中得到了实施,对现实生活产生了影响,逐渐形成了一种尊、长家暴卑、幼的社会氛围,甚至成为一种常理。司法官也因审理了家暴案件,总结出自己审理这类案件的经验,传给后人。清人王又槐在其《办案要略》中,阐述了与家暴发生的原因、行为等有关的一些内容:“在兄弟,或利其赀财肥己;在夫妻,或恨其妒悍不驯,临时起意,故打重伤、多伤,伤及致死处而死者是也。”*(清)王又槐:《办案要略》,群众出版社1987年版,第2页。这从另一个侧面反映出中国古代家暴并不鲜见。

四、中国传统怂恿家暴的法律对谚语、文学作品、家训与家规等产生了影响

中国传统社会中怂恿尊、长对卑、幼家暴的法律长期规范、指导着人们的行为,使大家对这种家暴习以为常。尊、长实施家暴变得理所当然,卑、幼被家暴也只能无奈忍受,甚至成为牺牲品。久而久之,对卑、幼的家暴还演变成一种传统,影响到传统的谚语、文学作品、家训与家规等,使其代代相承,口口相传。

1.中国有些传统谚语中含有父母对子女用家暴进行教育的内容

这些内容里的家暴色彩比较浓,特别是对子女的打、骂。这种打、骂成了教育子女必要和有效的手段。这样的手段用今天的眼光来审视,就是一种家暴。中国传统社会把父亲作为教育子女的第一责任人,《三字经》一开始就讲:“养不教,父之过。”父亲为了实现其对子女的教育并取得实效,就使用家暴手段,变得不那么仁慈了。于是,中国传统社会中就有“父不慈则子不孝”的谚语。*傅明伟、潘文雅主编:《世界妙语大全》,河海大学出版社1990年版,第214页。它告诉人们,父亲为了教育、培养梦寐以求的孝子,不可仁慈,即不能不家暴,否则就教育、培养不出孝子。而且,这种教育要从小开始,因为“小时教不严,大时蹦上天”,后果不堪设想。*同上注,傅明伟、潘文雅主编书,第1299页。那时,教育、培养不出孝子就是家教的失败、父亲的失职,也是家家户户不愿看到的事。这种谚语与中国治家要严的基本要求相吻合,即“治家严,家门和”。*同上注,傅明伟、潘文雅主编书,第1296页。父亲是如此,母亲也是如此。中国古代还有“慈母败子”的谚语。*张艳国编著:《家训辑览》,武汉大学出版社2007年版,第104页。其中,对于子女的严要求中,就包括了打、骂等家暴手段。中国传统社会中流传的对子女要“耳提面命”与“棍棒之下出孝子”等谚语无一不具有父母对子女家暴的性质,而且名正言顺。反过来,子女对父母的家暴就变成了大逆不道,违反天理,决不可行。“打老子骂娘,天下反常”的谚语就是一个写照。*同前注,傅明伟、潘文雅主编书,第1298页。中国传统社会中的谚语是人们日常生活经验的总结,也是一种人们形成的共识。谚语一旦形成并被传播,就有一种规范与警示作用,往往会成为评判人的行为的一种标准,并得到人们的认可与模仿,其影响力很大。这种影响就是一种文化的影响,人们不论性别男女,年龄老小,籍贯南北,地位高低等,都会受其影响。

2.中国有些传统文学作品中存在父亲对子女家暴的情节

《红楼梦》中就有父亲家暴子女的情节。贾宝玉要避见其父亲贾政,其中的一个重要原因就是害怕自己被其家暴。《红楼梦》第8回描述到,当贾宝玉得知薛宝钗在家养病,想去看望她,即“因想起宝钗近日在家养病,未去看视,意欲去望他”,但为了避见父亲贾政,便绕道而远行。“(贾宝玉)又怕遇见他父亲,更为不妥,宁可绕个远儿。”*(清)曹雪芹、高鹗:《红楼梦》(一),人民出版社1973年版,第93页。可是,贾宝玉总不能老是不见贾政,而见了面就少不了被骂,他成了贾政的家暴对象。该书第17回描述到,当贾政与家人检查园内工程时,要贾宝玉“题咏”,可“宝玉只顾细思前景,全无心于此了”,回答自然不能令贾政满意,于是他就施暴,谩骂贾宝玉“你这畜生,也竟有不能之时了”。*同上注,曹雪芹、高鹗书,第195页。一旦有错,贾宝玉更是逃不了被打。该书第33回描述到,贾政因琪官、金钏之事,认为贾宝玉“在外流荡优伶,表赠礼物,在家荒疏学业,逼淫母婢”,就命“小厮们”痛打宝玉,结果他们“将宝玉按在凳上,举起大板,打了十来下”。可是,贾政还嫌打得太轻,自己又“一脚踢开掌板的,自己夺过板子来,狠命的又打了十几下”。贾宝玉“起先觉得打的疼不过,还乱嚷乱哭,后来渐渐气弱声嘶,哽咽不出”。*(清)曹雪芹、高鹗:《红楼梦》(二),人民出版社1973年版,第396页。这种相似的描写在中国古代的文学作品中不足为奇。文学作品中的描写正是中国传统社会存在家暴的客观反映,可从另一个视角佐证家暴的广泛存在。

3.中国有些传统家训与家规中也有尊、长对卑、幼家暴的内容

中国传统的家训是一种家庭中的尊、长者对卑、幼的训诫,特别是父亲对子女的训诫,具有规范家庭成员中卑、幼行为的作用。家规是中国传统社会中家庭成员都必须遵循的规则,其中对卑、幼行为规定的内容较多,违反者还往往被责罚。有些中国传统的家训与家规里有尊、长对卑、幼家暴的内容,这些内容是对中国传统法律中怂恿尊、长对卑、幼家暴规定的细化,也是这种规定的延伸,使其更为适合不同的家庭状况。这些家训家规认可家暴是家庭中尊、长对、卑、幼的教育手段,也是卑、幼要顺从尊、长意志的一种表现。中国传统家训中的家暴突出表现为,父亲对子女家暴的训诫,是对子女预期行为的规范,既鼓励他们为善的行为,又惩罚他们作恶的行为。唐朝的李勣的家训就是如此。李勣从一些高官子女败落的教训出发,训诫自己的子孙,如有不善行为,就以家暴治之,以防被后人耻笑。“我见房玄龄、杜如晦、高季辅皆辛苦立门户,亦望诒后,悉为不肖子败亡。我子孙今以付汝,汝可慎察,有不厉言行、交非类者,急榜杀以闻,毋令后人笑吾,犹吾笑房杜也。”*李楠编著:《传世家训家书宝典》,西苑出版社2006年版,第52页。

家规的强制性强于家训,使用家暴的手段就更为普遍,子女违犯家规被家暴的规定就比较多了。唐朝的《义门家法》规定,要对有过错的弟侄使用家暴,进行教育。其中,“诸误过失、酗酒而不干人者”,要被“笞五十”;“恃酒干人及无礼妄触者”,要被“决杖五十”;“不遵家法,不从家长令,妄作是非,逐诸赌博、斗争伤损者”,要被“决杖十五下”;“妄使庄司钱谷,入于市廛,淫于酒色,行止耽滥,勾当败缺者”,要被“决杖二十”。*费成康主编:《中国的家法族规》,上海社会科学院出版社1998年版,第242-243页。明朝的《义门规范》对卑幼,特别是子孙的过错,也规定用家暴加以惩处。其中,卑幼对尊长“出言不逊,制行悖戾者,姑诲之。诲之不悛者,则重箠之”;“子孙固当竭力以奉尊长”,否则就要被“会众箠之,以示耻辱”;“子孙年十二,于正月朔则出就外傅,见灯不许入中门。入者箠之”;“俗乐之设,诲淫长奢。切不可令子孙听,复习肄之。违者家长箠之”。*同上注,费成康主编书,第279-281页。清朝的《海城尚氏宗谱》中的“先王遗训”同样规定要对有较大过错的卑、幼施以家暴,以肃家规。这一遗训规定,如兄弟有过错“即将所犯传齐尔辈弟兄,带赴家庙视告,共同询问,如事少轻,谅情薄罚;如事少重,许用竹板”。*同前注,费成康主编书,第293页。此类规定在中国传统家规中不胜枚举。

4.小结

在中国传统社会中,谚语、家训与家规都具有规范人们行为的作用,只是强制力的程度不同而已,其中家训、家规的强制力比谚语更强,而且会有针对家暴手段的具体规定,更易操作。谚语虽往往是抽象描述,强制力不及家训、家规,但其影响力较大,流传较广,舆论作用更为突出。中国传统社会中文学作品中的家暴情节则是现实生活的映射,有了客观存在,才会有作品中的情节,其可从一个侧面来反映中国传统社会中尊、长对卑、幼家暴的状况。家暴能在中国传统社会中存在,而且还经久不衰,与传统法律中怂恿尊、长对卑、幼家暴的规定密不可分。没有这种法律规定,家训、家规中的相关规定就会缺少合法性依据,没有生存空间;没有这种法律规定,文学作品中的描述就变成无源之水,空中楼阁。由此亦可见中国传统法律中怂恿尊、长家暴卑、幼规定的影响非常大。

五、中国传统法律怂恿家暴给予的启示

中国传统法律怂恿家暴虽然已成历史,可仍对今天有所启示。

1.中国传统法律怂恿家暴规定的规范作用与影响力都很大

中国传统法律以刑法为主,其处罚力度与强制力都非常强,因此其规范作用就特别明显。中国传统法律中怂恿家暴的内容都属于刑法的内容,在《唐律》《宋刑统》《大明律》《大清律例》中都有明文规定,违反者都要被追究刑事责任,被处以刑罚。人们为了逃避刑罚的处罚,不敢轻意违犯,从而导致了这类规定的规范作用就特别明显。人们在长期生活中,尊、长家暴卑、幼便习以为常,并融入到谚语、家训与家规等中,使其广被接受并合法化,渗透进人们的日常生活。中国传统的文学作品直接反映这种家暴的存在,并进一步进行渲染与传播,为家暴行为推波助澜,以致其在社会生活中成了家常便饭。从这种意义上讲,中国传统社会中,广泛存在的家暴首先应归罪于传统法律中关于怂恿尊、长家暴卑、幼的规定,这也是中国当今家暴存在的历史原因中的主要原因。对此,应有清醒的认识。

2.中国传统法律怂恿家暴规定背后存在理论基础

中国传统法律的制定与实施都有其一定的理论基础,关于怂恿尊、长对卑、幼家暴的规定也是如此,其理论基础是宗法理论。这一理论从原始社会末期逐渐产生、发展而来,贯通于整个中国传统社会,其强调血缘的亲疏关系,把家庭成员划分为尊、长与卑、幼,尊崇尊、长的地位,贬低卑、幼的地位。从这一理论出发,便有了男尊女卑、父为子天、夫为妻天等说法,便有了礼的具体化规定,突出尊、长的高地位与卑、幼的低地位。两汉时礼法开始结合,魏晋南北时期又把丧服制度与刑法结合起来,形成了“五服以制罪”的刑事制度,使怂恿尊、长家暴卑、幼的规定得到进一步规范。《唐律》第一次完备地规定了关于怂恿尊、长对卑、幼家暴的规定,宋、明、清朝在《唐律》的基础上作了完善,并使这种怂恿家暴的法律传承下来。中国传统法律中关于家暴规定的理论基础归根到底是宗法理论。这一理论不仅生命力很强,贯穿于整个中国传统社会,而且外化力亦很强,以致中国传统法律不仅规定了尊、长与卑、幼身份的不同,还怂恿尊、长家暴卑、幼。用今天的眼光来审视这一理论,其危害不小。

3.要着力实施我国《反家庭暴力法》

全国人大常委会于2015年12月27日通过了《中华人民共和国反家庭暴力法》,该法于2016年3月1日起实施。这部法律专为防止当下中国存在的家暴问题而制定,针对性很强。其内容涉及立法宗旨、家暴形式、反家暴义务与机构、家暴的预防、家暴的处置、人身安全保护令和家暴的法律责任等一系列关于反家暴的规定,是反家暴的有效法律武器,也基本能满足我国当前反家暴的现实需要。另外,这部法律正在得到实施,被称为“‘反家暴’第一案”就是一个很好的开端。在我国《反家庭暴力法》生效后的第16天,即2016年3月16日,广州市白云区人民法院就依照该法的规定,下达了首张《人身保护令》,要求辖区内的家暴者“吴红在六个月内不得靠近、跟踪、骚扰”被其家暴的女儿刘园园,“如果违反,不仅会处以罚款、拘留,严重的,可追究刑事责任”。没有了家暴的刘园园回归到了正常生活,“日子逐渐恢复了平静”。儿童节前夕,吴红表示会“尽到一个母亲的责任”。*大海:《“反家暴”第一案:妈妈请你离我远一点》,《民主与法制》2016年第35期。事实证明,我国《反家庭暴力法》已经得到了有效实施。在全面推进依法治国的今天,全国都要着力实施这部法律,进一步扩大其社会影响力,有效防止家暴,建立文明的家庭关系,促进家庭和谐与社会稳定。

4.要进一步加强法治文化建设

中国传统法律怂恿家暴的规定被适用了数千年,深深扎根于中国社会,变成了一种传统,而且还贯穿理论、立法与司法等多个领域,形成了一种文化,渗透进了传统的文学作品、谚语、家训与家规中,允许家暴似乎成了一种常态。当前,要消除中国传统法律怂恿家暴的影响,就要从改变这种文化开始,否则,还是不能根治当前的家暴。现代法治文明产生于法治社会,把法治理念、精神与法治中的立法、行政执法、司法、法治监督、法治器具等融与一体。它的自由、民主、平等、公平、正义、维护人权等一系列主张、规定都与中国怂恿家暴的传统法律针锋相对,而与中国当今正在全面推进的社会主义法治建设工程相吻合。进一步加强法治文化建设,全力弘扬法治文明,就会击中当前家暴的命门,避免或减少家暴的产生。当然,法治文化建设本身是一项艰巨的任务。在当前进一步加强法治文化建设时,要借鉴外国适合中国国情的法治文化内容,还可以借鉴中国原来法律文化中的合理成分,尽快建成中国现代的法治文化,从根本上清除中国传统的家暴文化,塑造和谐的家庭关系。

六、结 语

中国传统社会中不仅存在家暴的理论基础,还有怂恿尊、长家暴卑、幼的法律,以致家暴渗透到社会生活的方方面面,谚语、文学作品、家训与家规中都有家暴的痕迹。家暴的长期存在导致人们对尊、长家暴卑、幼习以为常。这种传统与文化到了现代仍有影响,“虎爸”、“虎妈”大有市场,甚至有人还认为:“适度的责骂孩子,可能使孩子的心灵具有安全感。”*同前注,傅明伟、潘文雅主编书,第209页。家暴在当今中国,没有销声匿迹。今天,中国要进一步建设文明和谐的家庭,要全面建设社会主义法治国家,家暴必须被赶出现实生活的舞台。这个任务很艰巨,要深挖根源,不能忽略传统法律中怂恿尊、长家暴卑、幼规定在当下的不良影响;应对症下药,在着力实施我国《反家庭暴力法》的同时,还要大力加强社会主义法治文化建设,使其成为中国的主流文化,不断消减中国传统怂恿家暴的法律规定与文化的不良影响,从而使中国的家庭成为没有家暴的文明、和谐家庭。

(责任编辑:姚 魏)

DF082

A

1005-9512-(2017)12-0096-11

王立民,华东政法大学教授、博士研究生导师。

*本文得到国家重点学科华东政法大学法律史学科建设项目(学科代码:030102)的支持。